Volume 13 Edição 1 *Autor(a) correspondente nelsondepaula@yahoo.com.br Submetido em 24 jan 2025 Aceito em 21 fev 2025 Publicado em 25 fev 2025 Como Citar? PEREIRA, N. P. Rua do Sacramento (1903): reformas e melhoramentos à luz da Reforma Passos no Centro do Rio de Janeiro. Coleção Estudos Cariocas, v. 13, n. 1, 2025. DOI: 10.71256/19847203.13.1.128.2025. O artigo foi originalmente submetido em PORTUGUÊS. As traduções para outros idiomas foram revisadas e validadas pelos autores e pela equipe editorial. No entanto, para a representação mais precisa do tema abordado, recomenda-se que os leitores consultem o artigo em seu idioma original.

| Rua do Sacramento (1903): reformas e melhoramentos à luz da Reforma Passos no Centro do Rio de Janeiro Sacramento Street (1903): reforms and improvements in light of the Passos Reform in downtown Rio de Janeiro Calle Sacramento (1903): reformas y mejoras a la luz de la Reforma Passos en el centro de Río de Janeiro Nelson de Paula Pereira1* 1Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, R. Joana Angélica, 63 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, 22420-030, ORCID 0009-0002-0514-9333, nelsondepaula@yahoo.com.br

ResumoEste artigo examina a primeira obra realizada pelo prefeito Pereira Passos: o alargamento e prolongamento da Rua do Sacramento (1903), sob uma perspectiva historiográfica e urbanística. Essa obra marcou o início das transformações urbanas da "Reforma Passos", sendo fundamental para compreender as reformas que moldaram o Rio de Janeiro ao longo do século XX e refletir sobre os padrões e impactos de intervenções urbanas posteriores. O estudo, baseado na análise de fontes primárias e secundárias, revela que as intervenções urbanas no Rio de Janeiro, embora modernizadoras, perpetuaram desigualdades, destacando a necessidade de reformas com modernidade, justiça social e integração urbana. Palavras-chave: Rua do Sacramento, Pereira Passos, Reforma Urbana AbstractThis article examines the first project undertaken by Mayor Pereira Passos: the widening and extension of Sacramento Street (1903) from a historiographical and urbanistic perspective. This project marked the beginning of the urban transformations known as the "Passos Reform," playing a key role in understanding the reforms that shaped Rio de Janeiro throughout the 20th century and reflecting on the patterns and impacts of subsequent urban interventions. The study, based on the analysis of primary and secondary sources, reveals that the urban interventions in Rio de Janeiro, while modernizing, perpetuated inequalities, highlighting the need for reforms that balance modernity, social justice, and urban integration. Keywords: Sacramento Street, Pereira Passos, Urban Reform ResumenEste artículo analiza el primer proyecto llevado a cabo por el alcalde Pereira Passos: la ampliación y prolongación de la Calle Sacramento (1903) desde una perspectiva historiográfica y urbanística. Esta obra marcó el inicio de las transformaciones urbanas de la "Reforma Passos", siendo fundamental para comprender las reformas que moldearon Río de Janeiro a lo largo del siglo XX y reflexionar sobre los patrones e impactos de intervenciones urbanas posteriores. El estudio, basado en el análisis de fuentes primarias y secundarias, revela que las intervenciones urbanas en Río de Janeiro, aunque modernizadoras, perpetuaron desigualdades, destacando la necesidad de reformas que equilibren modernidad, justicia social e integración urbana. Palabras clave: Calle Sacramento, Pereira Passos, Reforma Urbana |

Introdução

O alargamento e o prolongamento da Rua do Sacramento (1903) foi a primeira grande obra executada pelo prefeito do Distrito Federal, Francisco Pereira Passos. A obra revestiu-se de grande relevância para a cidade do Rio de Janeiro, uma vez que promoveu a conexão entre a Rua do Sacramento e a Rua Camerino, esta última também alvo de ampliação. Ambas as vias foram estendidas até o novo Porto do Rio de Janeiro, uma empreitada de grande envergadura conduzida pelo Governo Federal. Essa articulação viária estratégica não apenas facilitou a distribuição das mercadorias que chegavam ao porto, mas também impulsionou uma significativa reorganização urbana, consolidando a infraestrutura logística da cidade e refletindo as ambições modernizadoras da época.

Essa obra deu a partida no conjunto de modificações urbanas posteriormente conhecidas como “Reforma Passos”. Seu estudo reveste-se de importância pois introduz a temática de reformas urbanas que tanto caracterizaram a cidade do Rio de Janeiro ao longo do século XX. Ademais, sua análise crítica permite encontrar similitudes com outros movimentos de transformações do tecido urbano que se sucederam.

Nesse sentido, compreende-se como objetivo primário deste texto a reflexão historiográfica sobre a obra da Rua do Sacramento à luz de seu contexto no âmbito das reformas promovidas por Pereira Passos. Como objetivos secundários, pretende-se descrever e caracterizar as transformações urbanísticas promovidas por tal obra, analisar sua eficácia ao longo do tempo, refletindo criticamente sobre as transformações urbanas do Rio de Janeiro, com a Rua do Sacramento como exemplo. A metodologia deu-se através da análise crítica de fontes primárias e secundárias, que envolveram tanto livros quanto documentos históricos em arquivos públicos.

As conclusões do artigo apontam para uma realidade recorrente nos grandes projetos urbanos do Rio de Janeiro: a persistência da desigualdade. As intervenções, a despeito de seu papel integrador e modernizador, também resultaram em maior segregação dos espaços urbanos, sem adequadamente prover oportunidades para as camadas mais pobres da população. Assim, o estudo deste evento pontual da História da cidade serve como reflexão crítica sobre os impactos urbanísticos e sociais, destacando a necessidade de futuras transformações que equilibrem modernidade, justiça social e preservação da identidade urbana.

Contexto histórico

- O Rio de Janeiro em transição para a República

Com a vinda da Família Real em 1808, ocorre um impacto demográfico na Cidade do Rio de Janeiro. Cerca de 15.000 pessoas vieram de Portugal para se fixarem numa cidade que não abrigava mais de 50.000. A vinda da Família Real impõe novas necessidades materiais que atendessem não só aos anseios dessa classe, como facilitassem o desempenho das atividades econômicas, políticas e ideológicas (Abreu, 2006). Aproximadamente entre 1808 e 1816, 750 casas foram construídas, 600 no perímetro urbano e 150 nos arredores. Em 1822 a população era de 100.000 habitantes e em 1840, 135.000 (Benchimol, 1992, p. 319). Com o aumento demográfico, a circulação de mercadorias e o aumento de novos ofícios aumentou.

Na segunda metade do século XIX, novas relações de renovação urbana surgem na Cidade. Linhares (1979, p. 150) destaca que entre 1850 e 1860 surge uma segunda revolução industrial, principalmente com a introdução da produção de aço e transportes rápidos. Nessa segunda revolução, novas possibilidades de mercados surgem, favorecendo, principalmente, a Inglaterra que é projetada como grande potência econômica mundial. A capital imperial carecia de obras de vulto de modo a ampliar suas vias de comunicação. Grosso modo, o Centro permanecia densamente povoado, com traçado urbano semelhante ao dos tempos da colônia.

No início do Século XX, a população do Rio de Janeiro continuava a crescer. Fluxos de imigrantes e trabalhadores do campo agregavam mais habitantes ao tecido urbano. Em especial, ex-escravizados vinham das fazendas decadentes do Vale do Paraíba. Esses buscavam novas oportunidades de emprego principalmente nas atividades portuárias. A localização do comércio e da indústria manufatureira no centro da Cidade, por estar mais próximo ao Porto do Rio de Janeiro, levava a população mais pobre a residir no Centro.

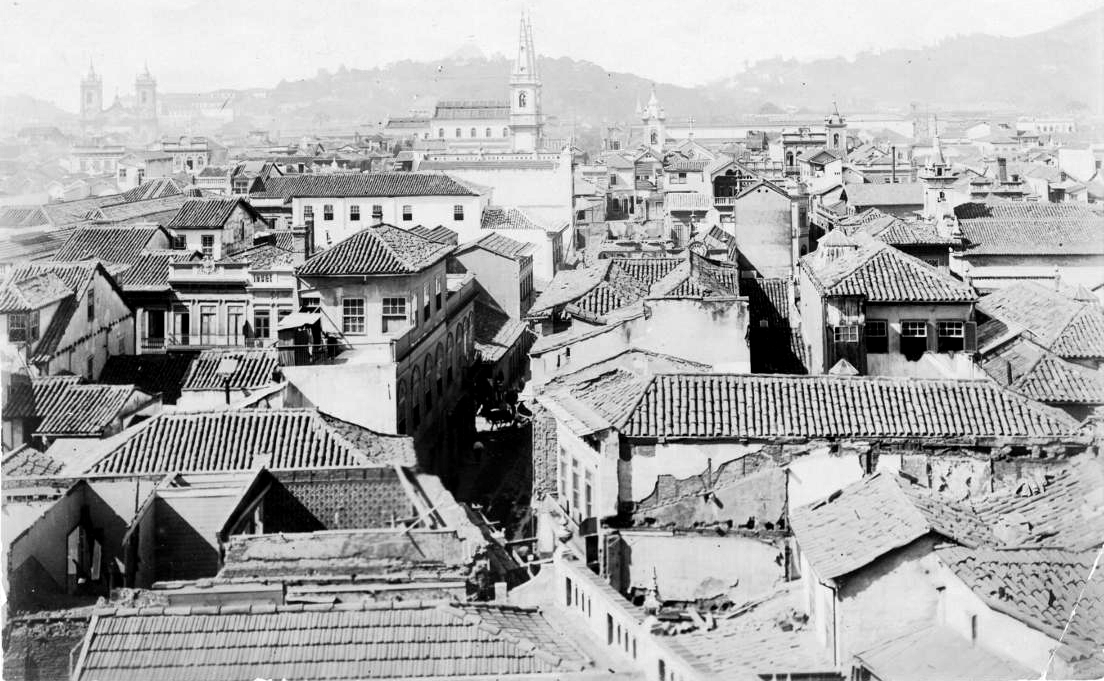

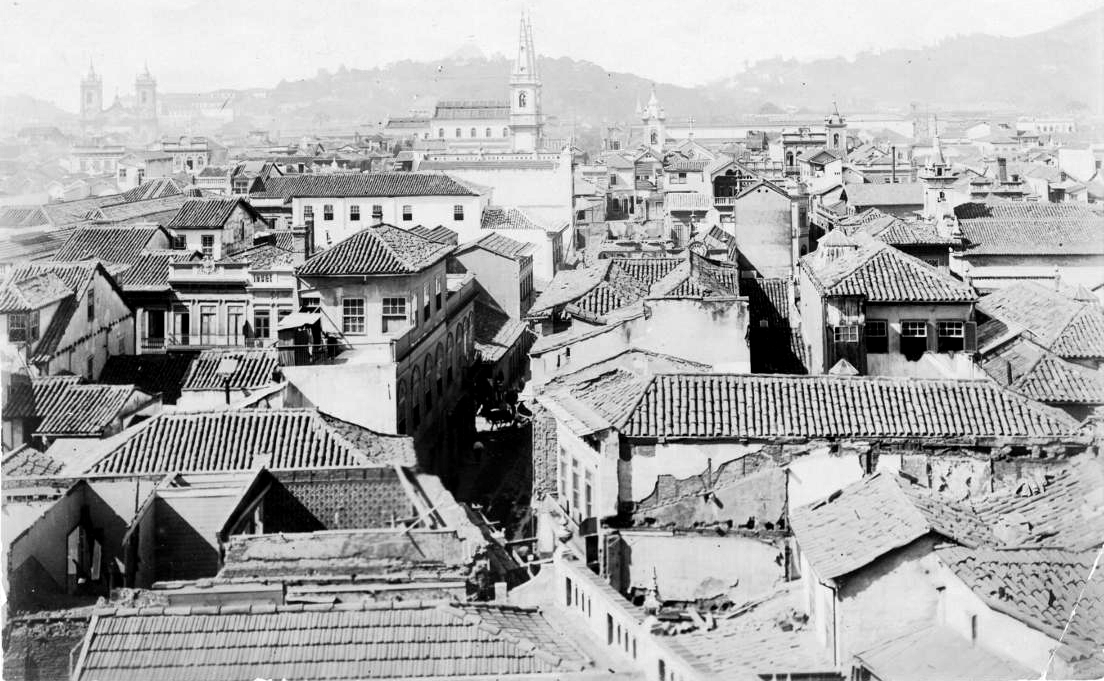

Figura 1: Tipo de construção da Cidade antes da Reforma Urbana: Rua da Carioca antes das demolições em 1904.

Fonte: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro

Toda essa população se concentrou nos antigos casarões, herdados do Império, localizados no centro da Cidade (Figura 1) que, devido à grande concentração populacional, haviam se tornado grandes cortiços sem qualquer infraestrutura de higiene e acomodações (Lamarão, 1991, p. 115). Sevcenko (1998, p. 21) atesta que medidas moralizantes, como a proibição de rituais religiosos, cantorias e danças, eram impostas sobre a população pobre da cidade, como se sua cultura – e não a desigualdade de renda – fosse o problema por detrás da falta de organização do espaço urbano.

A Cidade estava carregada da herança que o Império havia deixado. A escravidão havia sido abolida há 14 anos; a economia cafeeira estava em declínio (Lobo, 1978, p. 171) e as doenças: febre amarela, varíola e a peste bubônica estavam rodeando as ruas mal pavimentadas. Construções baixas e sem estilo, telhados velhos de telha canal e clarabóias, sótãos e porões povoados de ratos e insetos de toda a espécie: assim eram as construções da época (Mathias, 1965, p. 217). Numerosa e concentrada população pobre amontoava-se em habitações coletivas (Figura 2), nas quais estavam incluídos cortiços, estalagens, casas de cômodos, vilas operárias (Lamarão,1991, p. 115).

Apenas 30% das habitações coletivas mantinham, por força da lei, um gabinete de latrina para um grupo de 20 pessoas (Distrito Federal, 1903a). Alguns trabalhadores que residiam no Centro moravam no fundo dos quintais das pequenas fábricas e oficinas em que trabalhavam.

Figura 2: Cortiço existente nos fundos de prédios da Av. Mem de Sá (1906).

Fonte: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro

Além disso, muitas vezes o termo estalagem é associado ao cortiço (Backeuser, 1906, p. 105). Carvalho (1985, p. 151) observa na obra o Cortiço – de Aluísio de Azevedo – a dualidade do termo empregado pelo autor.

- Ecos de reforma urbana no Século XX

O Governo Federal, sob a liderança do Presidente Rodrigues Alves, iniciou uma grande campanha em prol de reformas urbana na cidade, com o apoio de uma equipe técnica composta por Lauro Müller, Ministro da Indústria, Viação e Obras Públicas; Francisco Pereira Passos, Prefeito nomeado pelo Governo Federal para administrar o Distrito Federal; Oswaldo Cruz, Diretor da Saúde Pública; e os engenheiros Paulo de Frontin e Francisco Bicalho. O objetivo era transformar a antiga cidade em uma metrópole moderna, com novas perspectivas, inspirada nas reformas urbanas de Paris, implementadas por Georges-Eugène Haussmann, o Barão Haussmann, Prefeito de Paris durante o governo de Napoleão III.

Ao assumir o cargo de Prefeito, Pereira Passos deu início à sua primeira grande obra: o alargamento e prolongamento da Rua do Sacramento, levada a cabo entre 1903 e 1906. Uma vez alargada, a Rua do Sacramento se conectaria a outra via que também passaria por alargamento, a Rua Camerino. Ambas seriam estendidas até o novo Porto do Rio de Janeiro, uma obra do Governo Federal. Dessa forma, as mercadorias que chegassem ao Porto seriam rapidamente distribuídas por toda a cidade.

Essa reforma urbana gerou reações na opinião pública, como mencionado nas seções a seguir. Entretanto, em apenas quatro anos, as obras de melhoria da capital federal estariam concluídas. Nesse sentido, seu estudo, à luz das fontes da época e da análise crítica das décadas subsequentes, é um bom referencial no tocante à onda de transformações pelas quais a cidade do Rio de Janeiro viria a passar nas diferentes levas de transformações urbanas ao longo do século XX. Ao estudar as obras na Rua do Sacramento (1902-1906), é possível vislumbrar o espírito de transformação urbana que buscou impulsionar o Rio de Janeiro enquanto metrópole, bem como as tensões sociais que persistem até os dias de hoje.

Os Discursos Pró-Reforma

Ruas estreitas, mal pavimentadas, sujas e casarões sem manutenção, herdados do tempo do Império, serviam para abrigar as casas de cômodos, as estalagens e os cortiços que também funcionavam nos fundos das casas comerciais. Assim eram os aspectos da Cidade do Rio de Janeiro antes da Reforma Urbana de 1902 – 1906. Somado a isso, o café do Vale do Paraíba estava em declínio.

Segundo Lobo (1978, p.171):

[...] nos anos de 1888 e 1889 ocorreu uma transformação radical do sistema de crédito que deixou de servir quase exclusivamente aos interesses de produção e comercialização do café; a economia de plantação do Vale do Paraíba entrou num declínio irrecuperável; a liberação dos escravos desorganizou o sistema de mão-de-obra; houve uma modificação do modelo político.

O Censo de 1907, realizado pelo Governo, a pedido do Ministro Lauro Müller, nos mostra a situação do Rio de Janeiro no que tange à indústria e seus funcionários. O número total de fábricas, de diversos tipos, chegava a 745, empregando 21.416 funcionários (Lobo, 1978, p. 577-579).

As epidemias dizimavam muitos todos os anos. Em 1870, a febre amarela matou 1.118 pessoas, 3.659 em 1873 e 3.476 em 1876. As discussões em torno do saneamento da Cidade se tornaram cada vez mais intensas.

- Os Discursos dos Médicos

O principal grupo a favor de um saneamento da Cidade foi o dos médicos, que sugeriam (Benchimol, 1992, p. 137):

[...] a irrigação e asseio das ruas e praças públicas; disseminação de navios estacionados no porto, retirada dos imigrantes para fora da cidade e do município; nomeação de comissões paroquiais para socorrerem as vítimas do flagelo; abertura do Hospital de Santa Isabel; inspeção dos cortiços visando a sua remoção ou diminuição do número de moradores; conselhos ao povo quanto ao seu regime ordinário. A maior parte dos atingidos pelas epidemias frequentavam os bairros da Gamboa, Saco do Alferes e Saúde. A aglomeração era um dos principais fatores da acentuação da epidemia. Os cortiços eram apontados, principalmente, como uma grande fonte de propagação da epidemia. Por exemplo, já em meados de 1843, quando a cidade passava por epidemia de febre escarlatina, a Academia Imperial de Medicina sugeria evitar a superlotação das habitações (Abreu, 1985). Mais para o final do século, tal situação tornou-se insustentável.

Nas palavras do Dr. Atalipa de Gomengoro (Benchimol, 1992, p. 137):

[...] disseminar os moradores do bairro infectado; entrar nesses imundos cortiços [...] em que habitam dúzias de indivíduos quando a cubagem de ar é suficiente apenas para seis ou oito, e disseminá-los, espalhá-los, obrigá-los, a respirar um ar suficiente.

O Conselho Superior de Saúde Pública, em 1886, expressou seu pensamento sobre as questões higiênicas na Cidade (Leeds e Leeds, 1978, p. 189):

[...] todos deplorando as condições dos cortiços e concordando em que as habitações eram higienicamente perigosas e que os moradores deveriam ser removidos para os arredores da cidade em pontos por onde passem trens e bondes. Os relatórios pressionavam o governo a expropriar os cortiços, destruí-los e construir casas individuais para o pobre.

Somente Barata Ribeiro inicia parte dessas recomendações, ao combater os cortiços. Aqui se inicia a intervenção do Estado sobre as questões sanitárias na Cidade.

Em setembro de 1889, foi realizado o II Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia, nesse congresso foram aprovadas algumas posturas sanitárias para a Cidade do Rio de Janeiro. Diziam que a área central era o grande epicentro das epidemias. Propunham as seguintes medidas: drenagem e aterro dos terrenos baixos e alagadiços; normalização do abastecimento de água potável; a canalização de rios, regatos e valas; a conservação das florestas; uma rigorosa sindicância na canalização dos esgotos, com reconstrução e ventilação das galerias e descarga fora do porto; a destruição do lixo removido da Cidade; calçamento e lavagem cotidiana das ruas; alargamento e prolongamento das ruas para que o ar circulasse através da brisa marítima; pediam uma lei para auxiliar empresas na construção de casas higiênicas para os pobres; e dar liberdade às autoridades sanitárias. As epidemias continuavam ceifando milhares de vidas e os mais atingidos eram os que moravam na área central.

- Os Discursos dos Engenheiros e a Comissão de Melhoramentos da Cidade do Rio de Janeiro

Outro grupo que se destacou em prol das Reformas Urbanas foi o dos Engenheiros que, em 1874, sugere um grande plano urbanístico, a Comissão de Melhoramentos da Cidade do Rio de Janeiro, da qual faziam parte Jerônimo R.M. Jardim, Marcelino Ramos da Silva e Francisco Pereira Passos e, mais tarde, João Alfredo.

Em 1875 foi inaugurada uma exposição com os projetos de obras públicas. 22 desses projetos eram sobre melhoramentos dos portos existentes no Brasil; outros sobre canais; melhoramentos de rios; cartas hidrográficas; projetos de pontes; construções de ferrovias como a Madeira-Mamoré; estradas de rodagem; linhas de telégrafos; cartas geográficas, corográficas e topográficas das fronteiras do Brasil; e projetos de cunho científico como o estudo da flora do Amazonas. Muitos dos projetos não saíram do papel, e os que saíram foram realizados por empresas estrangeiras. Esses projetos faziam parte da 1ª Exposição de Obras Públicas que se preparava para a Exposição Universal.

Além dos projetos da Comissão, na Exposição apareciam as construções de três túneis nos morros do Livramento e no de São Bento, bem como um túnel ferroviário submarino ligando a Praça XV até Niterói (precedendo a proposta da Ponte Rio-Niterói). Planejavam a construção de prédios públicos como a Inspetoria de Obras Públicas, projetado por Francisco Pereira Passos; a Repartição dos Telégrafos; o Quartel do Corpo de Bombeiros; e a reconstrução do Clube Fluminense na Praça da Constituição (Praça Tiradentes) – também projeto de Francisco Pereira Passos.

Em 12 de janeiro de 1875, o relator entregava o projeto onde contava (Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, 1875):

Cumpria-nos designar a largura das calçadas e passeios laterais nas novas ruas e praças e a altura das arcadas ou pórticos contínuos, [...] indicar quais as ruas que devem ser desde já abertas ou alargadas e retificadas, [...] dessecamento dos terrenos e aterros dos pântanos, e indicando as regras essenciais que devem ser observadas na construção das habitações.

Praças e as novas ruas seriam abertas ou alinhadas para que o ar circulasse por toda a Cidade. A ventilação e a circulação eram fundamentais para a salubridade e para uma melhor locomoção das mercadorias procedentes do Porto do Rio de Janeiro. O Projeto abrangia os bairros centrais (partes), Engenho Velho, Andaraí, São Cristóvão, Catete e o atual bairro de Botafogo.

O Canal do Mangue foi um dos principais pontos da Comissão que projetava o seu prolongamento da raiz da serra do Andaraí até o mar. Ao longo do Canal, as águas provenientes das chuvas e dos pântanos que elas formavam, seriam escoadas para o Canal, e que nas imediações entre a atual Rua Barão de Mesquita e o Boulevard 28 de Setembro, essas águas formariam uma bacia. O sistema de comportas formaria níveis diferentes onde seria utilizado um sistema de navegação e lazer.

Dentre as principais concepções urbanísticas existentes, destacam-se as das reformas urbanas de Paris realizadas por Georges-Eugène Haussmann, o Barão Haussmann, Prefeito de Paris, durante o Governo de Napoleão III. Mas as avenidas e ruas, de acordo com a Comissão, não seriam rasgadas como em Paris, no Centro, mas na periferia para que fossem ocupadas. O Canal do Mangue era o eixo onde ruas e avenidas seriam abertas e alinhadas.

Os engenheiros da Comissão de Melhoramentos destacam em seu relatório (Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, 1875):

Um dos maiores defeitos que se notaram na parte antiga da cidade é a estreiteza e a grande sinuosidade de suas ruas do que resultam não só dificuldades à circulação dos veículos e das pessoas a pé, mas ainda impedimento sensível à renovação do ar viciado por tantas causas no interior das habitações. No traçado das ruas dos novos bairros, a comissão teve muito em vista evitar esse inconveniente, dando às que projetou, e que devem servir de base às subdivisões de quarteirões, larguras muito acima do comum no Rio de Janeiro.

A Comissão de Melhoramentos destaca em seu relatório algumas obras, além das já citadas: a abertura de uma avenida que ligaria o Campo da Aclamação (Praça da República) até a raiz da Serra do Andaraí. Essa avenida teria 40m de largura, 18m para a calçada e 11m para os passeios laterais, arborizadas com árvores dos dois lados. Sua extensão até a Rua do Portão Vermelho (hoje Rua Pinto de Figueiredo) era de 4.780m (Gerson, 2000, p. 357). Nas imediações da Travessa da Babilônia, a avenida seria cortada por outra avenida que se ligaria de um lado com a Rua do Andaraí Pequeno (Rua Conde de Bonfim) e de outro lado até os terrenos destinados ao Jardim Zoológico (em Vila Isabel) e ao horto, depois do prolongamento do Boulevard 28 de Setembro.

A partir do prolongamento do Boulevard 28 de Setembro, que era do Portão da Vila Isabel até a Rua de São Cristóvão, outra avenida seria construída. Em São Cristóvão, do Portão da Coroa, outra avenida seria aberta com 40m de largura até a Rua do Engenho Velho, cortando o Canal, e do outro lado ela chegaria até o Campo de São Cristóvão. A Rua do Engenho Novo (Gerson, 2000, p. 421) era uma das mais longas da Zona Norte. Começava no Largo do Pedregulho. Depois do falecimento da Enfermeira Ana Neri, a rua passou a chamar-se Rua Ana Neri.

O local onde hoje se encontra a Praça da Bandeira era chamado de Matadouro, nesse espaço seria construído um grande parque destinado à exposição de máquinas e aparelhos industriais.

Entre as Ilhas dos Melões e a Ilha das Moças, foi projetado um cais da ponta da Chichorra até à Praia dos Lázaros. O espaço formado pelo Saco de São Diogo seria aterrado e construída uma estação marítima da Estrada de Ferro D. Pedro II. A construção da Estação Marítima facilitaria o transporte das mercadorias, uma vez que eram feitas pelas ruas estreitas da Cidade do Rio de Janeiro. Em toda parte aterrada, foram projetadas muitas ruas onde seriam instaladas casas comerciais e industriais. A Comissão projetou, ainda, uma capela e uma praça de mercado.

A Comissão nomearia um engenheiro ou um arquiteto para cada distrito da Cidade para fiscalizar as obras, fazendo com que as normas de construções da Comissão fossem colocadas em prática. A nomeação dos engenheiros ou arquitetos seguia o exemplo das práticas inglesas onde eram nomeados os district surveyors.

Todas essas obras deveriam ser executadas pelo Governo, mas tinham impressionante custo: cerca de 32.000.000$000. Na conversão para os dias de hoje, tal valor alcançaria aproximadamente R$ 4.000.000.000,00 (Diniz, 2022), um montante igualmente considerável. Sendo assim, o relatório sugere entregá-las a uma empresa competente para executá-las. Luís Raphael Vieira Souto critica o relatório da Comissão, uma vez que o trabalho da Comissão se restringiu aos bairros do Andaraí, Engenho Velho e São Cristóvão, esquecendo o Centro da Cidade (Lamarão, 1991, p. 75), onde:

[...] ruas são estreitas, tortuosas e mal arejadas [...], as casas são apertadas [...], sem luz, sem ventilação [...]; é aí que as praias pedem cais, os pântanos clamam por aterro, as ruas requerem ar e as praças arborização e calçamento; é no centro da Cidade [...] que o núcleo do nosso importante comércio insta pelo melhoramento da viação pública, a qual atualmente tanto embaraço causa ao tráfego.

De todas as obras propostas pela Comissão apenas o ramal ferroviário e a estação marítima tiveram seguimento, mas isso graças à iniciativa de Francisco Pereira Passos.

- A postura do Governo

A febre amarela e as milhares de mortes que ela causava todos os anos levou o Governo Imperial a nomear uma comissão médica para, junto com a Junta Central de Higiene Pública, rever as medidas sanitárias. Em 1876 a Junta encaminhou à Câmara Municipal um projeto onde afirmava que as habitações coletivas eram os focos de disseminação das epidemias. Sugeria que se deveria construir casas baratas para as famílias pobres (Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, 1875-1876). Entretanto, a Junta não era bem aceita pela Câmara Municipal.

Entre 1882 e 1883 o combate aos cortiços foi realizado pela Junta de Higiene Pública, conforme relata Luís Raphael Vieira Souto (Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, 1882-1883).

- As companhias construtoras de casas para operários

Em 1882, através do Decreto Legislativo 3151 de 09 de dezembro de 1882, o Governo concedia às empresas particulares o direito de construir casas baratas para as famílias pobres. Os primeiros a apresentarem suas propostas foram: Felicíssimo Vieira de Almeida, Antônio José Rodrigues de Araújo e Lourenço Ferreira da Silva. Depois, Luís Raphael Vieira Souto e Antônio Domingues dos Santos Silva apresentaram mais uma proposta (Lamarão, 1991, p. 75). As concessões seriam beneficiadas pela isenção de impostos aduaneiros de importações de matérias de construção e concedia, ainda, benefícios fiscais às empresas. Mas devido ao Encilhamento, a maioria das concessões não foi adiante com seus projetos.

Outra importante empresa foi a de Arthur Sauer, a Companhia de Saneamento do Rio de Janeiro. Segundo Benchimol (1992, p. 159):

A Companhia deveria proporcionar iluminação gratuita a gás ou eletricidade nas áreas comuns, empregados para zelar pela ordem e conservação, um ou dois médicos para cuidar da saúde dos inquilinos (e enviar relatórios semestrais à Inspetoria Geral de Higiene) e, até, escolas mistas para a educação de primeiro grau.

Um ano após a Proclamação da República, Arthur Sauer apresentava a relação das Vilas: na esquina da Rua dos Inválidos com a Rua do Senado seria construída a Vila Rui Barbosa; atrás do Jardim Botânico, na Rua Dona Castorina, seria construída a Vila Arthur Sauer, bem ao lado da Fábrica de Tecidos Carioca; na Rua Gonzaga Bastos, em Vila Isabel, seria construída a Vila Senador Soares, em Vila Isabel já existia a Fiação e Tecidos Confiança Industrial, mais tarde foi construída a Fábrica Cruzeiro; na Rua Maxwell, onde existia a Fábrica de Tecidos Confiança, seria construída – bem ao lado da Fábrica – a Vila Maxwell; em frente à Estação de Trens em Sampaio, na Rua 24 de maio, seria construída a Vila Sampaio; na Rua São Clemente seria construída a Vila Fróis da Cruz; Vila Mangueira, próximo à Estação de Trens da Mangueira; Vila Carvalho, bem perto da Estação de Trens de São Francisco Xavier; Vila Rocha, na Rua Ana Neri, em frente à Estação de Trens do Rocha; Vila Riachuelo, na Rua 24 de maio perto da Estação de Trens do Engenho Novo; Vila Carolina e Vila Vieira de Castro, também perto da Estação de Trens do Engenho Novo.

Já na República, inúmeras divergências surgiram entre a Companhia de Saneamento e o Governo Republicano, este agora exigia o pagamento dos impostos alfandegários, o que elevaria as importações dos produtos e matérias, exigidos pelo Império, para a construção das casas. Questionavam, ainda, que as casas beneficiariam apenas aos operários das Fábricas de Tecidos, mas a grande massa de trabalhadores do Centro não seria beneficiada.

- Os cronistas e a Imprensa

A imprensa foi outro grupo que, a princípio, foi responsável pelos debates pró-reforma da cidade. Na passagem do século XIX para o XX novas técnicas de impressão vão surgir fazendo com que o custo dos jornais caia e possam ser acessíveis a mais pessoas da sociedade.

Destacam-se algumas personalidades em prol de uma mudança urbana que visasse ao saneamento da Cidade, dentre eles, José do Patrocínio e o seu jornal Cidade do Rio; Rui Barbosa e seus artigos na Imprensa; Edmundo Bittencourt e Leão Veloso no Correio da Manhã; Alcindo Guanabara, Medeiros e Albuquerque e João Lage em O Paiz; Olavo Bilac na Gazeta de Notícias; Figueiredo Pimentel em O Binóculo e na Revista Kósmos e José Carlos Rodrigues no Jornal do Comércio.

Para Olavo Bilac era preciso destruir a velha cidade e enterrar as suas tradicionais formas de comportamento para que, assim, uma nova cidade pudesse surgir no sentido de capitalidade (Pechman, 1985, p. 134).

Figueiredo Pimentel é quem lança a nova civilização urbana, estimulando novas formas de sociabilidade, propondo e incentivando a Batalha das Flores que ocorreria na administração de Pereira Passos; os corsos do Botafogo e na Avenida Central; o “footing” do Flamengo; o “five-o’clock tea”; a Exposição Canina; a “Mi-Carême” e o “Ladies Club”.

Os predecessores de Pereira Passos

Apesar das dificuldades financeiras que sofria o Rio de Janeiro, alguns Prefeitos efemeramente tentam solucionar os problemas de salubridade e higiene na Cidade. Sumariza, Pinheiro (1977, p. 8-11), os principais:

Barata Ribeiro governou por cerca de 5 meses, mas iniciou uma importante campanha de erradicação dos cortiços. Era um médico pediatra, reconhecido na Escola de Medicina do Rio de Janeiro. Suas medidas causaram profundos descontentamentos nos comerciantes e proprietários de imóveis. Seu projeto em muito se assemelhava ao que mais tarde o Prefeito Francisco Pereira Passos desenvolveria na Cidade.

Em seu projeto, Barata Ribeiro decretou o recuo dos prédios das ruas que mais tarde seriam alargadas face ao grande trânsito de passageiros e cargas que circulavam pela Cidade, principalmente vindas do Porto e da Estação Dom Pedro II.

Benchimol (1992, p. 183) destaca um episódio que causou muitas manifestações, quando Barata Ribeiro resolveu iniciar:

[...] a demolição da estalagem chamada “Cabeça de Porco”, situada na Rua Barão de São Félix, nº 154. Em 21 de janeiro de 1863, enviou aos proprietários da estalagem uma intimação, dando-lhes o prazo de cinco dias para começarem a demolição, sob pena de ser feita pela própria prefeitura, à custa dos proprietários.

Essa demolição não foi realizada de uma forma pacífica, a Polícia teve que intervir. Foi um fato tão sério que na administração de Pereira Passos, a prefeitura teve que indenizar a proprietária do imóvel por perdas e danos (Benchimol, 1992, p. 184).

O Coronel Henrique Valadares, engenheiro militar, substituiu Antônio Dias Ferreira, médico, cujo nome não havia sido aceito pelo Senado. Institucionalizou os quadros burocráticos pela Lei Orgânica nº 85 de 20.09.1882, criou serviços e estabeleceu a ordem nas finanças municipais.

Durante o Governo Provisório, Félix da Cunha assumiu a administração da Cidade. Em sua administração foram renovados os contratos das companhias de bondes; as linhas de bondes foram estendidas para os bairros longínquos; surgiu a perfuração do 1º túnel para Copacabana, Túnel Barroso, depois Túnel Velho, depois Túnel Alaor Prata; foi inaugurado o 1º bonde elétrico do Rio de Janeiro (1892); processou-se a demolição dos passadiços elevados sobre a Rua da Misericórdia e a Rua Sete de Setembro, os quais ligavam o antigo Paço da Cidade à Capela Imperial e ao Convento do Carmo.

Francisco Furquim Werneck de Almeida, médico, nomeado pelo Presidente Prudente de Morais, criou uma comissão para sanear a Cidade, mas em virtude da sua ligação com Francisco Glicério (oposicionista), foi exonerado. Preocupou-se com o saneamento da cidade e questões higiênicas, tratando do abastecimento de água deficiente, da remoção do lixo, e da melhoria das condições higiênicas das escolas municipais. Obrigou a conservação dos prédios de má aparência, tratou de melhorar a pavimentação das ruas e praças, modernizou o Matadouro e o “Campo de Marte”. Tratou do problema de distribuição de carne. Interinamente, foi sucedido por Joaquim José da Rosa, médico.

Ubaldino do Amaral Fontoura, advogado, não executou obras públicas em face da escassez de recursos financeiros. Entretanto, realizou uma reforma administrativa, extinguindo vários cargos. Luiz Van Erven, engenheiro, assumiu interinamente a Prefeitura limitando-se às funções administrativas. José Cesário de Faria Alvim, advogado, ficou impedido de realizar quaisquer medidas quanto às reformas devido à crise econômica. Honório Gurgel do Amaral também assumiu o cargo de prefeito, ainda que interinamente. Antônio Coelho Rodrigues, advogado, inaugurou a estátua de Pedro Álvares Cabral, na Glória. Não logrou pôr em ordem as finanças municipais.

João Felipe Pereira, engenheiro civil, recebeu de seus antecessores as mais péssimas condições para exercer o cargo de Prefeito, uma delas era o atraso de 11 meses do pagamento do funcionalismo. Suspendeu a execução de obras, dispensou funcionários, reorganizou as finanças, restabeleceu o pagamento em dia dos funcionários, reorganizou o Serviço de Carta Cadastral, deu andamento ao problema do lixo e sua incineração, vetou o aumento das tarifas de bondes, aprovou o projeto que dava monopólio à Santa Casa, com grande aumento das tarifas de enterros, emprazou os proprietários a retirar os carros e cavalos da cocheira desapropriada situada à esquina da Rua Visconde do Rio Branco com o prolongamento da Avenida Gomes Freire (onde dizem que Tiradentes foi enforcado e mais tarde Pereira Passos constrói a Escola Municipal Tiradentes). Decretou, em 05/10/1900, o desmonte do Morro do Senado, cujas terras serviriam para aterrar os terrenos alagadiços marginais do Mangue e do Canal entre a terra e a Ilha das Moças (em São Cristóvão).

Joaquim Xavier da Silveira, advogado, teve que enfrentar as dificuldades municipais, mas realizou algumas obras na Cidade como o início da construção do Cais Pharoux, na Praça XV. Na sua gestão, Ipanema recebeu a iluminação elétrica e foi inaugurada a estátua do Visconde do Rio Branco. O Prefeito interino que se seguiu foi Carlos Leite Ribeiro, coronel da Guarda Nacional. Nos quarenta dias em que esteve no cargo realizou alguns melhoramentos, como o calçamento da Rua do Ouvidor e modificou algumas leis de posturas relativas à higiene e à segurança pública. Também deu o primeiro impulso ao ajardinamento dos logradouros públicos da Cidade e preparou uma lei que autorizaria o próximo alcaide a governar sem a fiscalização do Conselho Municipal. Esse seria Francisco Pereira Passos.

As obras na Rua do Sacramento: início da Reforma Passos

- O contexto presidencial da República

Em 1902, Francisco de Paula Rodrigues Alves (Figura 3), assumiu a Presidência da República do Brasil. Nessa época, o Rio de Janeiro era uma cidade repleta de ruas estreitas, escuras, sujas e mal ventiladas.

Figura 3: Francisco de Paula Rodrigues Alves.

Fonte: Arquivo Histórico do Museu da República

O Centro Administrativo da Cidade do Rio de Janeiro se limitava entre os principais morros: o de São Bento, onde estavam instalados os Beneditinos; o do Castelo, onde a Cidade começou e onde os Jesuítas estiveram por um longo período da história do Rio de Janeiro; o de Santo Antônio, onde estão os Monges Franciscanos; o do Senado e o da Conceição.

O projeto político-administrativo de Rodrigues Alves tinha dois pontos chaves: a remodelação da capital e a política de imigração (Rocha, 1985, p.58).

O Jornal do Brasil publicava, em sua edição de 15 de novembro de 1902:

Rodrigues Alves promete dar prioridade para o Rio – Jornal do Brasil. 15/11 – Rodrigues Alves assume a Presidência do Brasil após vencer Quintino Bocaiúva, por 316.248 votos contra 23.500, na eleição do dia 1º de março. Paulista, o novo presidente prometeu só ter olhos para o Rio. “Vou limitar-me quase exclusivamente ao saneamento e melhoramento do porto e do Rio de Janeiro”, disse, antes de embarcar no trem que o traria para a capital do país. Rodrigues Alves, que nomeou Pereira Passos como prefeito do Rio, quer mudar completamente a visão que estrangeiros têm da cidade. “A capital não pode continuar a ser apontada como sede de vida difícil, quando tem fartos elementos para constituir o mais notável centro de atração de braços, de atividades e capitais nesta parte do mundo”, afirmou durante a cerimônia de posse. Enquanto Rodrigues Alves era aplaudido por seu discurso em defesa do Rio, Campos Sales, seu antecessor, deixava a cidade sob vaias, no trajeto até a Estação Central, onde pegou o trem para São Paulo.

Rodrigues Alves não considerava o assunto da Reforma Urbana como simples obra de embelezamento urbano. Estava convicto de que a transformação e o saneamento da Cidade do Rio de Janeiro eram matérias que interessavam a todo o desenvolvimento nacional.

- A equipe responsável pela Reforma Urbana

A equipe responsável pela grande transformação da Cidade do Rio de Janeiro ficou assim composta: o Presidente Rodrigues Alves; o Ministro Lauro Müller; o Médico Oswaldo Cruz; os Engenheiros Paulo de Frontin, Francisco Bicalho; e, o Prefeito do Distrito Federal, o Engenheiro Francisco Pereira Passos (Figura 4).

Figura 4: Francisco Pereira Passos (sem data).

Fonte: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro

Em seu discurso de posse (Câmara dos Deputados, 1978), Rodrigues Alves enfatizava um conjunto de obras públicas para a Cidade do Rio de Janeiro. A cargo do Governo Federal ficariam: a construção do cais do Porto do Rio de Janeiro, a conclusão do Canal do Mangue, o arrasamento do Morro do Senado, a abertura de uma grande avenida (Av. Central), cortando a cidade de mar a mar, dos quais eram responsáveis os Engenheiros Francisco Bicalho e Paulo de Frontin. A cargo da Prefeitura do Distrito Federal ficariam: a abertura da avenida Beira-Mar, a abertura de uma avenida ligando o Passeio Público ao largo do Estácio, alargamento e prolongamento de ruas; abertura de ruas, avenidas e praças, e por consequência a destruição de cortiços, casas de cômodos, estalagens e construções insalubres. Ao Médico Oswaldo Cruz ficaria a incumbência de tratar a questão de saúde na Cidade no que tange a solucionar os problemas causados pelas constantes epidemias, que dizimavam milhares de vidas e afastavam os imigrantes de virem para a Cidade.

Para tantas obras, Paulo de Frontin, Presidente do Clube de Engenharia em 1903, vai tomar para si a tarefa de estabelecer critérios para concessão de obras. Para tanto o Decreto Imperial 816 de 10 de julho de 1855 – sobre desapropriações – é alterado através do Decreto 1021 de 25 de agosto de 1903.

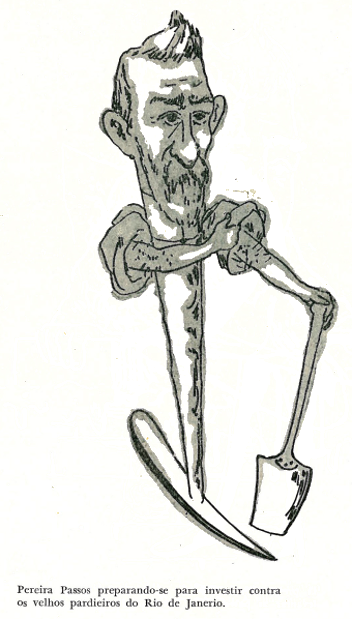

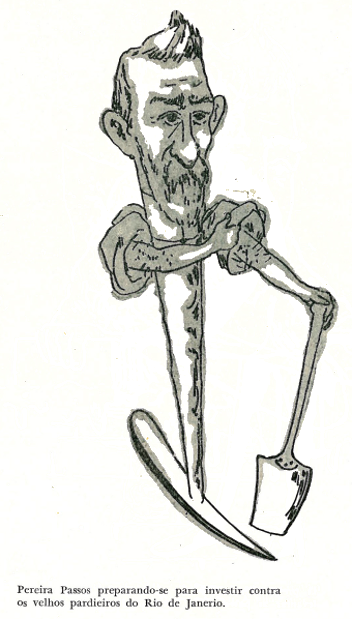

Os membros da equipe foram escolhidos devido à sua experiência profissional. As reformas mais drásticas, contudo, ficaram a cargo de Oswaldo Cruz (Carvalho, 1988, p. 99), notório sanitarista que implementou a vacinação mandatória (Benchimol, 1992, p. 296) e, é claro, de Pereira Passos, que promoveu inúmeras obras públicas com grande impacto social e urbanístico. Em virtude disso, Oswaldo Cruz, o “general mata-mosquitos” e Pereira Passos, o “bota-abaixo”, vão ser alvos dos ataques daqueles que eram contrários à nova política que estava sendo desenvolvida no Rio de Janeiro (Figura 5).

Figura 5: Caricatura de 1903, criticando Pereira Passos sobre a demolição das antigas construções da Cidade.

Fonte: Mathias (1965, p. 223)

Ao assumir a Prefeitura, Pereira Passos tomou algumas atitudes (Athayde, s.d.): realizou um balanço nos cofres municipais; efetuou o pagamento de todas as dívidas líquidas – algumas de 1897; dispensou funcionários desnecessários; proibiu a venda de bilhetes de loterias nas ruas; proibiu a venda de alimentos em tabuleiros descobertos; proibiu o trânsito de vacas leiteiras e sua ordenha na porta do consumidor; proibiu a criação de porcos dentro do DF; proibiu a exposição de carnes nas portas ou em toalhas sujas e velhas nos açougues; rescindiu um antigo contrato de calçamento de ruas e empreendeu um sistema aperfeiçoado de calçamento para as ruas, praças e estradas; estabeleceu serviço de pesagem de veículos; proibiu a mendicidade; ordenou a caça de cães sem dono; retirou os gradis das Igrejas; regulou as novas construções de prédios; prolongou o Cais Pharoux; abriu concorrências para a construção de prédios escolares; tornou obrigatória a limpeza das frentes dos imóveis; corrigiu o alinhamento de ruas, prolongou ruas; abriu avenidas; construiu praças; prolongou a Rua do Sacramento (atual Av. Passos) de modo a incidir no alinhamento da Rua da Imperatriz (atual Rua Camerino). Foi intenso o trabalho dos primeiros meses da sua administração, usando, em tantos casos, leis já em vigor que nunca tinham sido aplicadas.

Diante de tantas obras e decisões, foi muito criticado por opiniões de instituições que antes pregavam a urgência de uma Reforma Urbana na Cidade do Rio de Janeiro. A Academia de Medicina chamava-o de “Ciclone Municipal”. Ruy Barbosa, no Senado, achava que as demolições iriam virar ruínas, pois achava que não haveria recursos e nem capitais para as novas construções projetadas.

Durante os sete primeiros meses de 1903, foram realizadas importantes obras para o plano de melhoramento da Cidade, dentre eles foram estudados e organizados os projetos de prolongamento da Rua do Sacramento.

- A Freguesia do Sacramento

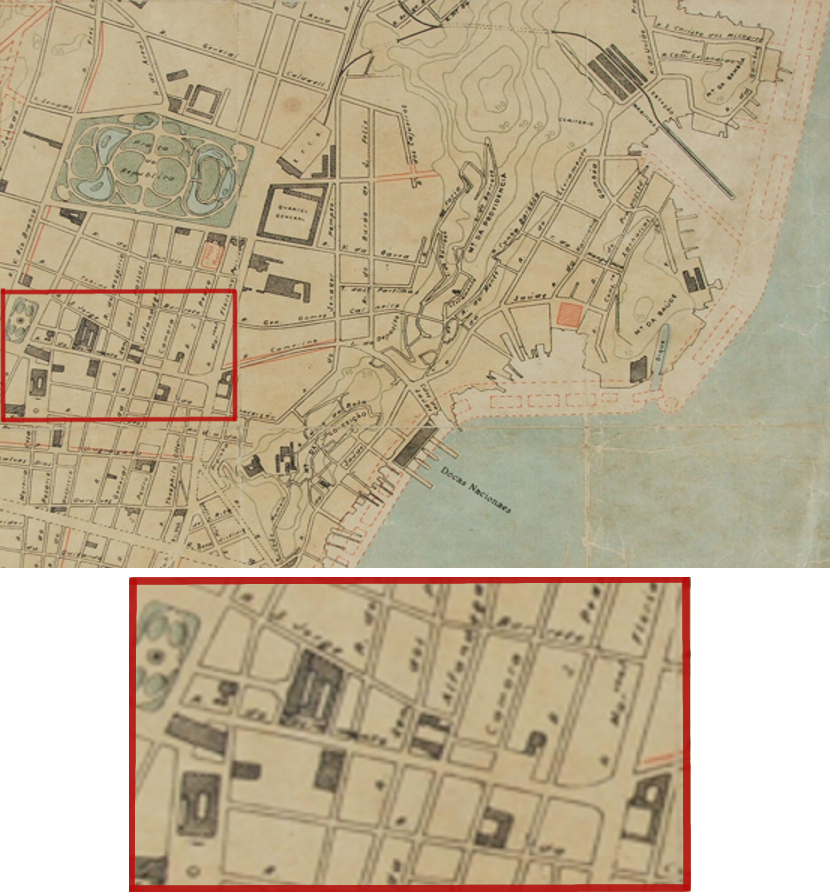

Figura 6: Mapa das Freguesias do Rio de Janeiro. Destacando as Freguesias Centrais. Em vermelho a Freguesia do Sacramento.

Fonte: Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

A Freguesia (Figura 6) toma o nome da paróquia de igual nome, estabelecida em 1826 e dividida em três distritos pela Câmara Municipal em sessão de 28 de janeiro de 1833. Entretanto, as origens de tal igreja remontam à antiquíssima Irmandade do Santíssimo Sacramento, fundada em 1734 na Igreja do Rosário, onde se conservou até à mudança do cabido para o templo das carmelitas, uma vez que no templo da Rua Direita (atual 1º de Março) não havia acomodação conveniente. Após diversas mudanças (Maurício, 1977, p. 221), conseguiu uma licença em 01 de março de 1816 para edificar um templo em um terreno com 14 ½ braças de frente e 28 de fundos, comprado do Coronel José de Souza Meirelles, na Rua Real Erário, depois da Moeda e mais tarde Sacramento. Esse terreno fazia parte do Campo da Polé. Era pantanoso, e dele partia uma grande vala que cortava o Largo do Rocio (hoje Praça Tiradentes) e terminava na Rua dos Inválidos e Rezende. Em 23 de abril começaram as obras auxiliadas pelos irmãos, e pelo Governo, com loterias. As imagens foram transladadas em julho de 1820 para a capela mor depois de constituída. A Igreja foi consagrada pelo Bispo Conde de Irajá em 30 de junho de 1857, mas as obras gerais só terminaram em 1875.

Edificada na Rua do Sacramento tinha a Igreja um átrio de chão de mosaico de mármore circundado (Seara, 2004, p. 86) pelo gradil de ferro que cercaram a entrada da Igreja, gradil este que seria retirado depois do prolongamento da rua nas reformas de urbanas de Pereira Passos. No interior existe um trabalho de talha feito por Antônio de Pádua e Castro e pinturas a óleo. Possuiu a Pia Batismal mais antiga do Rio (Seara, 2004, p. 87). O projeto do templo foi de autoria de João da Silva Muniz. Sua sagração ocorreu em 1859. As duas torres em agulha fazem parte do projeto de José Bittencourt da Silva e foram concluídas em 1875 (Seara, 2004, p. 87).

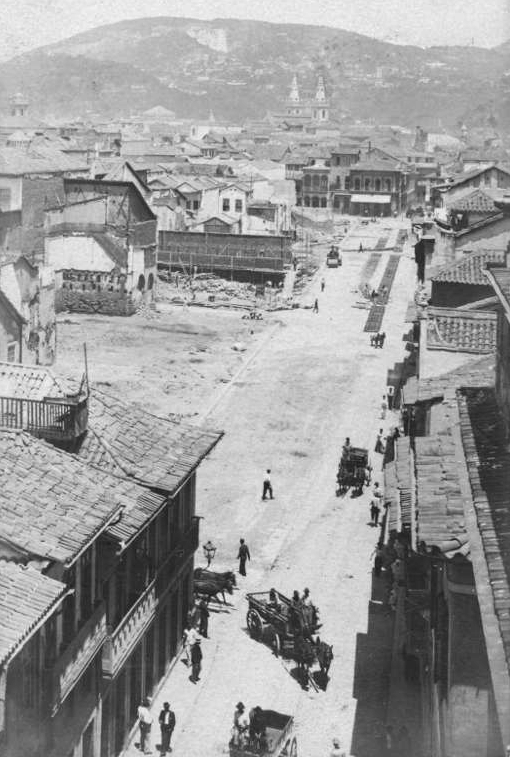

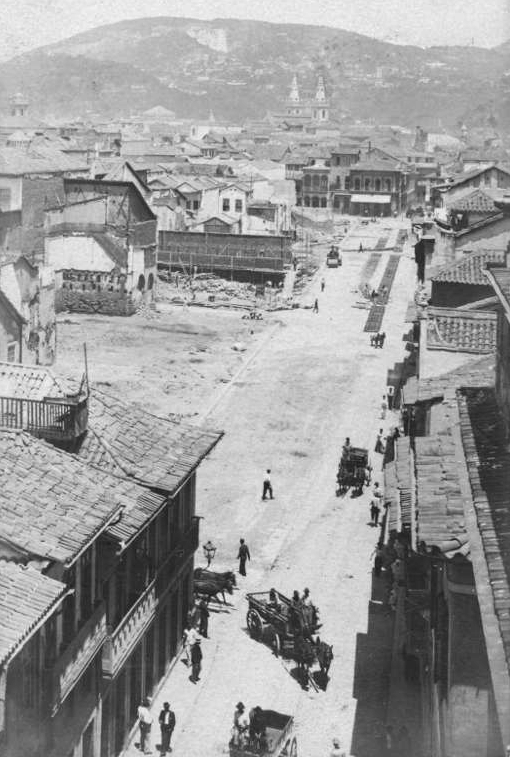

A Freguesia era formada por ruas tortuosas e estreitas (Figura 7), em sua maioria anteriores à transferência da Capital de Salvador para o Rio. Em 1840 era a mais populosa da Cidade. Fazia limite com a Freguesia da Candelária. O comércio era importador e exportador. Ficavam na Freguesia do Sacramento (Distrito Federal, 1905, p. 288-293): o Tesouro Nacional e a Recebedoria da Capital Federal, na Rua do Sacramento, o Tribunal de Contas, a Escola Nacional de Belas Artes e o Instituto Nacional de Música na Rua Luiz de Camões, a Escola Politécnica, a Secretaria do Ministério da Justiça, na Praça Tiradentes, o Gabinete Português de Leitura na Rua Luiz de Camões, o Edifício da Associação dos Empregados do Comércio do Rio de Janeiro na Rua Gonçalves Dias, o Teatro São Pedro de Alcântara, o Teatro São José, o Teatro Maison Moderne na Praça Tiradentes, Teatro Lucinda, Teatro Carlos Gomes e o Recreio Dramático na Rua Luiz Gama (atual Rua da Carioca).

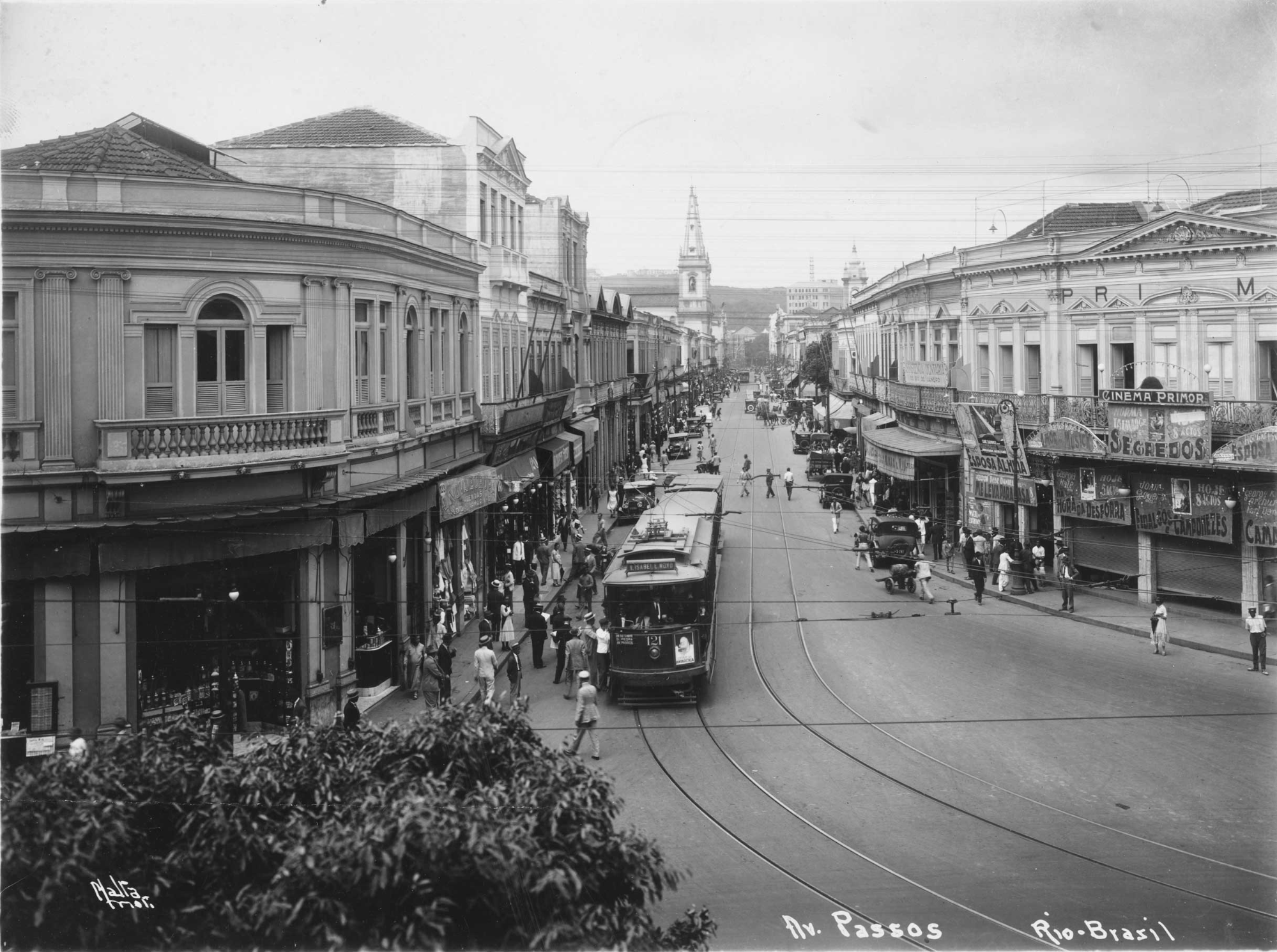

Figura 7: Rua do Sacramento: vista panorâmica em direção à Praça Tiradentes antes das obras de prolongamento (1903).

Fonte: Arquivo Histórico do Museu da República (foto de Augusto Malta)

A Escola Politécnica, antiga Escola Central, foi inaugurada em 25 de abril de 1874 e é no interior da Escola que surgem as bases do Clube de Engenharia. O Clube foi fundado em 24 de dezembro de 1880 e a instituição congrega a maioria dos ex-alunos como: Francisco Pereira Passos, Conrado Niemeyer, Paulo de Frontin, Belford Roxo, Carlos Sampaio, Vieira Souto, Francisco Bicalho e outros. Mais tarde o Clube terá uma forte influência nas questões da reforma urbana (Carvalho, 1985, p.42-43). A Escola Nacional de Belas Artes foi fundada pelo Conde da Barca em 1826.

O prédio da Secretaria do Ministério da Justiça, antiga Secretaria do Império, pertenceu ao Barão do Rio Seco e mais tarde ao Barão da Taquara. Em 1876 foi adquirido pelo Governo, onde funcionava também a Sociedade Recreativa Club Fluminense.

Na Praça Tiradentes funcionava, ainda, no Prédio da Companhia Tipográfica do Brasil, a Sociedade Petalógica onde poetas e literatos como Justiniano José da Rocha, Alves Branco, Eusébio, Honório Carneiro Leão, Julio Xavier, Soares de Meireles, Firmino Silva, Bernardo de Vasconcelos, Montezuma, José Bonifácio e outros, que se reuniam para discutirem a Independência. A Sociedade tinha sua sede no prédio da loja de Francisco de Paula Brito que se estabeleceu no prédio em 1831 para o comércio de papel, cera e chá. No interior do prédio, a tipografia preparava periódicos políticos. Durante o romantismo, a loja congregava os poetas da escola nova como: Gonçalves Dias, Magalhães e Porto-Alegre, Macedo, Teixeira e Souza, Martins Penna, Joaquim Norberto, Constantino de Souza e Bruno Seabra. Paula Brito foi um personagem muito importante da Cidade, nasceu em 2 de dezembro de 1809 e em 15 de dezembro de 1861 faleceu.

Do outro lado da Praça funcionou o Café do Braguinha, depois Hotel Criterium. Possuía 7 edifícios públicos, 3.274 edifícios particulares, 11 igrejas, 6 quartéis, 5 hospitais e casas de saúde e 5.788 fogos. A Paróquia do Sacramento reunia 8,8% da população livre masculina, 9,8% feminina (Benchimol, 1992, p.92).

A Freguesia do Sacramento era uma das mais importantes, pois concentrava uma grande atividade de serviços, quer culturais com os Teatros, quer comercial com o seu comércio e indústria manufatureira.

Vaz (1985) apresenta as estatísticas para a freguesia do Sacramento, coletadas de diversas fontes (Pimentel, 1880, Ibituruna, 1886 e Carvalho, 1897), nas Tabelas 1, 2, e 3. Os dados são relativamente contrastantes, em virtude da precariedade das habitações coletivas. Entretanto, demonstram a difícil dinâmica populacional do Centro do Rio à época. Convém também ressaltar que, segundo Pimentel (1890), apenas 11% das residências da Freguesia do Sacramento possuíam condições higiênicas boas, e 67% estavam listadas como em más condições higiênicas – um número, no mínimo, alarmante.

Tabela 1: Número de cortiços, quartos, estalagens, localização e população na Freguesia do Sacramento

Ano | Estalagem ou cortiço | Quartos ou casas | Habitantes | Habitantes por Estalagem | Habitantes por quarto | Quartos por estalagem |

1869 | 31 | 491 | 693 | 22,3 | 1,4 | 15,8 |

1888 | 74 | 1201 | 1818 | 24,5 | 1,5 | 16,2 |

Fonte: Vaz (1985, apud. Pimentel, 1890)

Tabela 2: Número de cortiços e quartos na Freguesia do Sacramento

Ano | Nº de estalagens | Quartos |

1884 | 111 | 1992 |

Fonte: Vaz (1985, apud. Ibituruna, 1886)

Tabela 3: Evolução do número de habitações coletivas por ano na Freguesia do Sacramento

Ano | Número |

1869 | 31 |

1884 | 111 |

1888 | 74 |

1895 | 59 |

Fonte: Vaz (1985, apud. Pimentel, 1880, Ibituruna, 1886 e Carvalho, 1897, p. 17)

- A Rua do Sacramento, antes das transformações

A rua começava na Praça Tiradentes (antigo Largo do Rocio) e ia até à Rua de São Joaquim, em frente da Igreja de São Joaquim, que foi desapropriada para prolongamento e alinhamento. Foi chamada Rua da Lampadosa (em homenagem à Igreja de nossa Senhora da Lampadosa, que precedeu a do Santíssimo Sacramento); depois denominou-se Rua do Erário – pois lá também esteve sediado o Tesouro Público Nacional (Sodré, 1906), até receber a nomenclatura da época das obras. Convém ressaltar que o atual templo da Igreja da Lampadosa não é o original, e sim um projeto do século XX, em estilo neocolonial mexicano, construído no mesmo sítio original.

A antiga rua era a única via de comunicação da zona leste da cidade para o sertão, às lavouras do Engenho Velho e Fazenda Santa Cruz. Cortava as seguintes ruas: Rua da Alfândega, Rua General Câmara, Rua São Pedro, Rua Teophilo Ottoni e Rua Larga de São Joaquim. Desse modo, sua abertura facilitaria as comunicações dos habitantes que moram no Largo do Rocio e suas imediações (Rua do Lavradio, Rua da Constituição, Rua Frei Caneca).

Cavalcanti (1878) descreve alguns imóveis de vulto, localizados na Rua do Sacramento, à época (Tabela 4). Menciona também que, nesse ano, havia 11 sobrados de um pavimento, 7 sobrados de dois pavimentos e 19 prédios térreos, denotando forte agrupamento populacional em um território tão pequeno.

Tabela 4: Proprietários dos principais imóveis da Rua do Sacramento, em 1878

Proprietário | Número do prédio |

Santa Casa | 9 e 33 |

Igreja da Lampadosa | S/Nº |

Thesouro (sic) Público Nacional | 17 |

Banco Industrial | 2 e 4 |

Igreja do Sacramento | 28 |

Fonte: Cavalcanti (1878)

Nela, no final da Monarquia, estava o Ministério da Fazenda (Gerson, 2000, p. 196). Foi nela que muitas procissões passavam e na esquina com o Largo do Rocio, hoje Praça Tiradentes, um púlpito portátil era colocado e um Padre falava à luz dos archotes e das velas. Essas procissões eram, geralmente, noturnas e os fiéis rezavam pedindo a Deus que protegesse o povo das epidemias de febre amarela (Gerson, 2000, p. 120). Foi onde esteve localizada a residência de José Bonifácio (1822), uma Embaixada de Marrocos e o Xá da Pérsia (Gerson, 2000, p. 116), a Casa dos Pássaros, a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, o Instituto Histórico e Geográfico, repartições da Justiça e o Arquivo Público (Gerson, 2000, p. 191). No número 35 dessa rua, esteve instalado um açougue de Jacintho Plácido Corrêa (Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, [s.d.]).

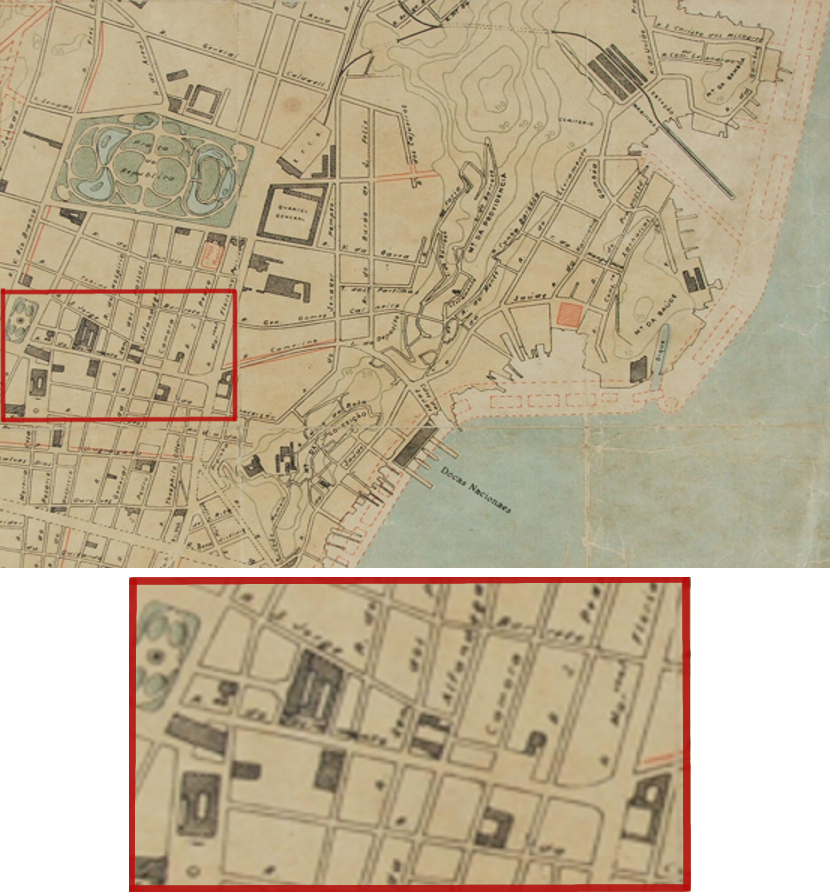

Figura 8: Mapa de 1903. O traçado em vermelho ilustra as obras na Cidade. Grifada em amarelo, vê-se a Rua do Sacramento, com uma ampliação no box abaixo do mapa.

Fonte: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro

- As obras na Rua do Sacramento

O prolongamento da Rua do Sacramento em muito facilitaria a circulação tanto de ar como de mercadorias que eram desembarcadas na Estação da Estrada de Ferro Dom Pedro II e do Porto do Rio de Janeiro; como também de pedestres. Ela se ligaria à rua Camerino que também seria alargada e se ligaria com o novo porto do Rio de Janeiro (Figura 8).

Para realização da obra de alargamento e prolongamento da Rua do Sacramento, foi necessária a demolição de muitos prédios (Figuras 9, 10 e 11), conforme podemos perceber através de Edital (Distrito Federal, 1903b, p. 259) cujo teor vem a seguir:

Edital da Prefeitura do Distrito Federal, Prolongamento da Rua do Sacramento até a Rua do Marechal Floriano Peixoto e alargamento da do Camerino até o Cais da Saúde. De ordem do Sr. Dr. Prefeito e para conhecimento dos interessados, faço público que a Prefeitura, para prolongar a rua do Sacramento até à do Marechal Floriano Peixoto e alargar a do Camerino até o Cais da Saúde, precisa ainda adquirir os seguintes prédios: Rua do Senhor dos Passos: nº 53, 70, 72 e 76; Rua da Alfândega: nº 211 a 217, 223, 216 e 218, 222 e 230; Rua General Câmara: nº 211 a 217, 192 e 194; Largo de São Domingos: nº 8, 10 e 12; Rua de São Pedro: nº 187 a 191, 206, 210 a 214; Rua Marechal Floriano: nº 91 a 95, 99, 101 e 66; Rua Camerino: nº 3 a 13, 17 a 33, 47 a 61, 67 a 79, 83 a 89, 93, 97 a 101, 105 a 121, 127 a 131, 139, 145, 56 a 60, 64 a 70, 74, 76, 80, 104 a 124, 132 a 142, 148 a 166 e 174; Rua do Senador Pompeu: nº 80. O pagamento será feito em apólices municipais em número tal que, ao juro de 6%, produzam a renda dos prédios, descontados os impostos da décima, da pena d’água e o prêmio do seguro. Os proprietários podem remeter suas propostas a esta Diretoria, ficando avisados de que para a transferência dos prédios devem apresentar os títulos de propriedade dos mesmos, certidão negativa de registro de hipotecas e prova de que estão quites com os impostos da décima e pena d’água. 1º Sub-Diretoria da Diretoria Geral de Obras e Viação, em 15 de abril de 1903 – O Diretor Geral Interino, C.A. do Nascimento Silva.

A Academia de Medicina achava que o prolongamento da Rua do Sacramento não resultaria em estética alguma, porque iria esbarrar em um dos lados da Igreja de São Joaquim (Figura 9), esquecendo-se de que ela, antes do prolongamento, esbarrava, de frente, em prédios da Rua Senhor dos Passos. A dita igreja acabou sendo demolida.

Figura 9: Igreja de São Joaquim antes e durante a demolição para o prolongamento da Rua do Sacramento e alargamento da Rua Marechal Floriano e Camerino (1903).

Fonte: Arquivo Histórico do Museu da República

Figura 10: Largo de São Domingos durante as obras da Rua do Sacramento (1903). Com a abertura da Av. Presidente Vargas o Largo desapareceu.

Fonte: Arquivo Histórico do Museu da República (foto de Augusto Malta)

Figura 11: Rua do Sacramento: vista panorâmica em direção à Praça Tiradentes, durante as demolições para seu prolongamento (1903).

Fonte: Arquivo Histórico do Museu da República (foto de Augusto Malta)

Del Brenna (1985) reporta que um jornal da época, intitulado “O Commentário”, de junho de 1903 dizia:

Está em obras a cidade do Rio de Janeiro. [...] Nas ruas Senhor dos Passos, Alfândega, General Câmara e Largos São Domingos, seguindo pela Rua Camerino, desenvolveu-se uma extraordinária atividade demolidora. Renques de casas se desfazem a golpes de marreta e de martelo. É a Rua do Sacramento que se prolonga e se alarga – obra de construção que assenta na destruição de muito casebre e no desaparecimento de angustiosos becos por onde se esgueirava o transeunte. Aglomera-se gente pela manhã até à noite assistindo a esse movimento de cumieiras que se despenham, de paredes que desabam, de portas e janelas que se esboroam; há como que um prazer voluptuoso em ir ali ser empoeirado pela caliça suspensa no ar. Parece, até, irisada a atmosfera da zona por onde se rasga a nova rua. Efeitos de uma vontade enérgica; nem uma oposição a esse melhoramento. Proprietários, moradores, negociantes, tudo acedeu, e foi abandonando os prédios atingidos. Dentro de dias quase todas as fachadas tinham letreiros que diziam “mudou-se para...” ou “modelar-se-á para...”. Cada qual tratou de procurar nova moradia, novo estabelecimento. Inúmeras carroças partem de instante a instante, removendo o material das demolições. Isto há trinta e tantos dias, e ainda há muito que demolir, e muito que transportar. [...] Está em obras a cidade do Rio de Janeiro. O Distrito Federal encontrou o seu homem.

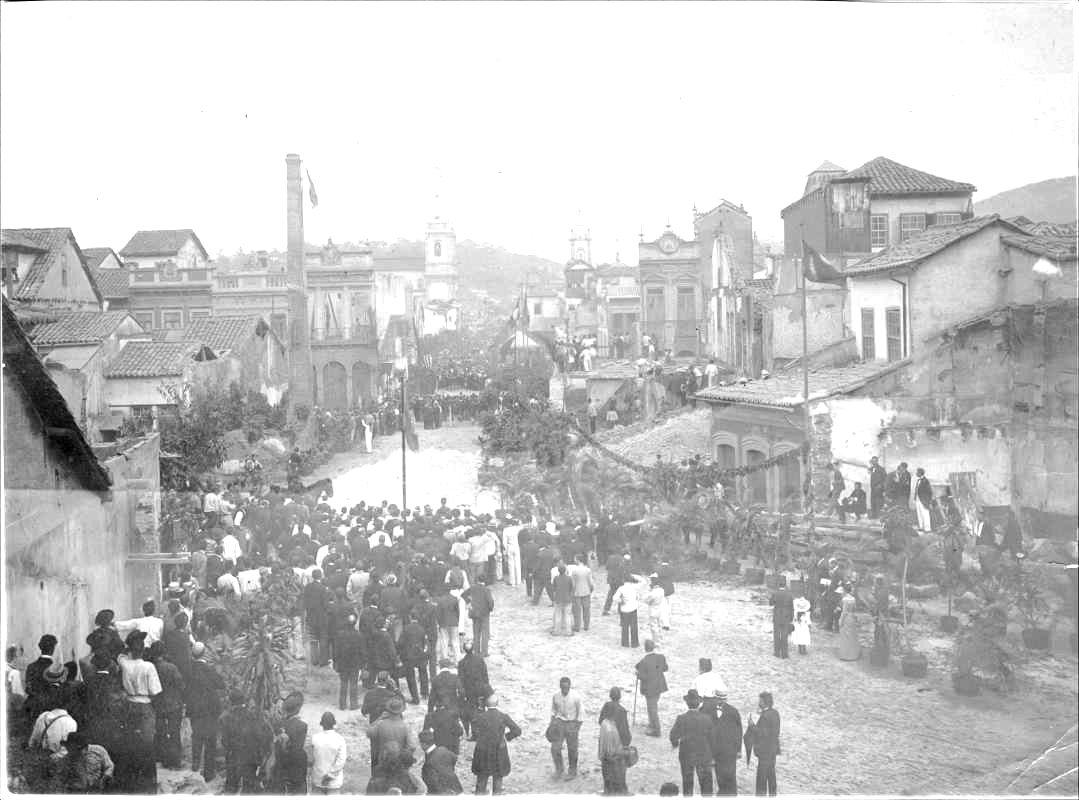

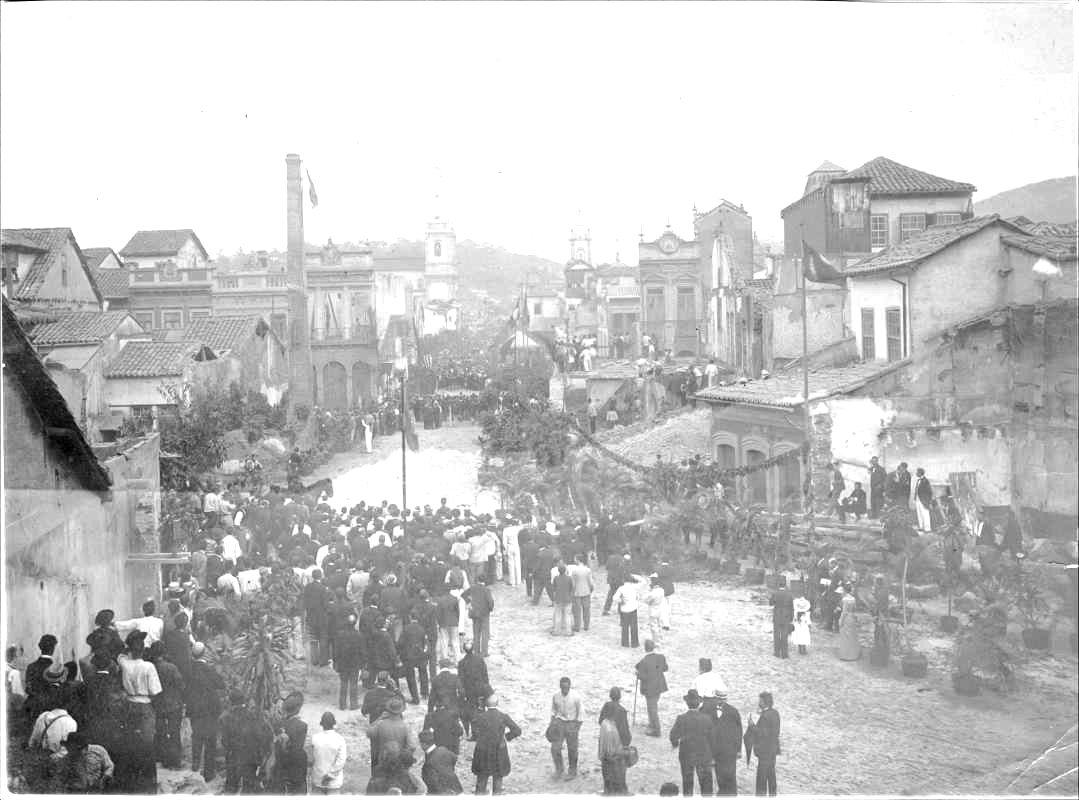

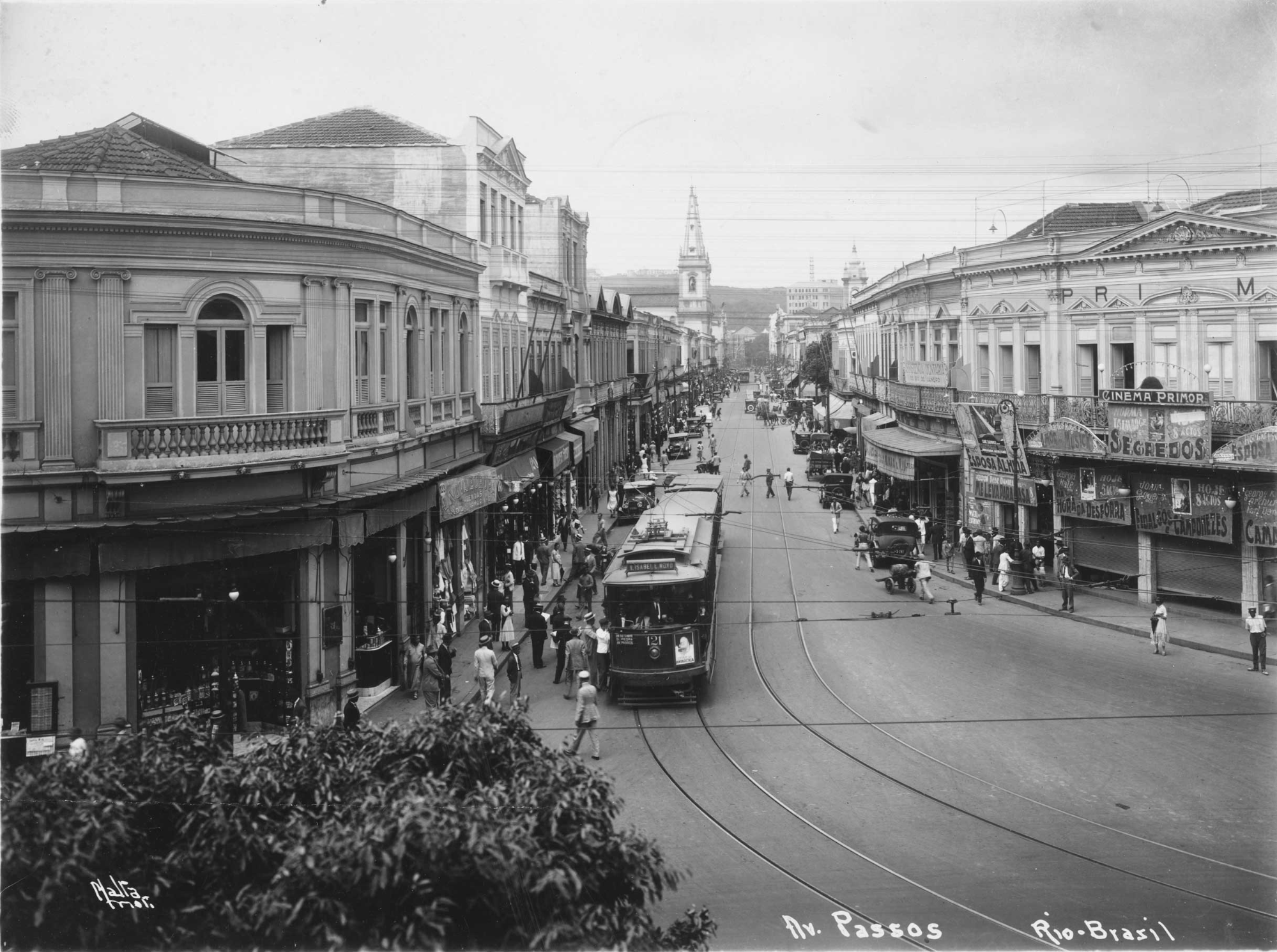

Em meio a críticas, mas também a elogios, o prefeito seguiu a sua meta e em 27 de junho de 1903, foi inaugurado o prolongamento da Rua do Sacramento (Figura 12), com a presença do Presidente Rodrigues Alves e o povo que clamava em alta voz: “Avenida Passos”. O alargamento e prolongamento da Rua do Sacramento constituíram a primeira obra urbanística de Pereira Passos como Prefeito do Distrito Federal.

Figura 12: Vista geral da Inauguração das obras na Rua do Sacramento (1903).

Fonte: Arquivo Histórico do Museu da República (foto de Augusto Malta)

Além da presença do Presidente Rodrigues Alves, que chegou em um Landau junto com Pereira Passos, conforme citado anteriormente, estavam presentes o Dr. Rodrigues Alves Filho (Secretário Particular da Presidência da República), o Coronel Souza Aguiar (Chefe da Casa Militar), o Dr. J. J. Seabra (Ministro do Interior), o Dr. Lauro Muller (Ministro da Viação), o Dr. Leopoldo Bulhões (Ministro da Fazenda), o Dr. Cardoso de Castro (Chefe da Polícia), o Coronel Souza Aguiar (Comandante do Corpo de Bombeiros), o Dr. Moraes Rego (representante do Ministro da Guerra), o Dr. Nascimento Silva, o Dr. Heronymo Coelho, o Dr. Luiz Durão, o Dr. Alvarenga Fonseca, o Dr. Paulino Werneck, o Dr. Manoel M. del Castilho, a imprensa, o povo que se aglomerava e a banda de música que entoava o Hino Nacional, bandeiras e festões de folhagem enfeitavam os mastros.

Em determinado momento da cerimônia de inauguração, o Presidente Rodrigues Alves e o Prefeito Pereira Passos cortam a fita de inauguração do prolongamento da rua (Figura 13), ao som de foguetes, do hino nacional e com o lançamento de pétalas de rosas. Assim foram os festejos do início da sua primeira obra como Prefeito.

Figura 14: Rua do Sacramento e Largo de São Domingos depois das obras (1905).

Fonte: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro (foto de cartão postal, sem informação de autoria)

A Tabela 5 mostra que prolongamento da Rua do Sacramento teve um orçamento preliminar da seguinte forma (Distrito Federal, 1903c):

Tabela 5: Orçamento de desapropriações

Projeto | Desapropriações calculadas sob a base de 20x o valor locatário | Calçamento, arborização e outras despesas |

Alargamento da Rua da Sacramento | 3.643:828$000 (aproximadamente

R$ 448.190.844,00, Segundo Diniz, 2022) | 128:004$000 (aproximadamente

R$ 15.744.492,00, Segundo Diniz, 2022) |

Fonte: Distrito Federal (1903c)

É possível inferir que os lotes advindos das desapropriações foram populares no crescente mercado imobiliário do Distrito Federal, dados os processos de solicitantes, como descritos em diversos códices do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro (Tabela 6). Informações referentes aos lotes 1, 2 e 16 foram buscadas no Códice 22-4-18, folhas 21-24; 33-37 e 42-45. Para o lote 40 a pesquisa se deu no Códice 23-2-10, folhas 103-108. Para os lotes 12 e 14 foi possível identificar solicitantes no Códice 23-2-9, folhas 150-155. Essas edificações, de diferentes tipologias, apontam para uma forte dinâmica imobiliária na rua recém-reformada e prolongada, com interesse por parte de capitalistas e empreendedores da época.

Ainda no tocante à atividade imobiliária, o Censo de 1907 apresenta duas indústrias que foram instaladas na Rua do Sacramento (Av. Passos), conforme Tabela 7. Tal fato sugere a presença de dinâmica industrial e de serviços, já ocorrendo poucos anos após a conclusão do prolongamento da rua.

Tabela 6: Processos de solicitantes para novos lotes

Nº/Lote | Nº/Prédio | Solicitante | Atividade | Data |

2 | 51 | José Joaquim Lopes | 1º Pavimento, um armazém. 2º Pavimento, 2 salas, 5 quartos, copa, cozinha, banheiro e área. | 30/01/1904 |

16 | 44 | Antônio Gomes Vieira de Castro | 1º pavimento, armazém, banheiro e área. 2º pavimento, 2 salas, 2 quartos, cozinha, área e banheiro. | 04/04/1904 |

1 | 35 | Associação Typographica Fluminense | Não possuía planta no processo. | 13/04/1904 |

40 | 68 | Abílio Antonio Martins Vianna | Não possuía planta no processo. | 10/09/1904 |

12 e 14 | 40 e 42 | Dr. Antônio de Pádua Assis Rezende | Não possuía planta no processo. | 04/04/1904 |

Fonte: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro

Tabela 7: Número de cortiços, quartos, estalagens, localização e população na Freguesia do Sacramento

Atividade | Localidade | Proprietários | Capital | Força | Valor da Produção | Nº de operários |

Cerveja | Av. Passos, 26 | Rodrigues Figueiredo | 20:000$ | Manual | 140:000$ | 15 |

Calçados | Av. Passos, 66 | Antonio da Silva | 75:000$ | 3cv | 242:000$ | 25 |

Fonte: Lobo (1978, p. 577-579)

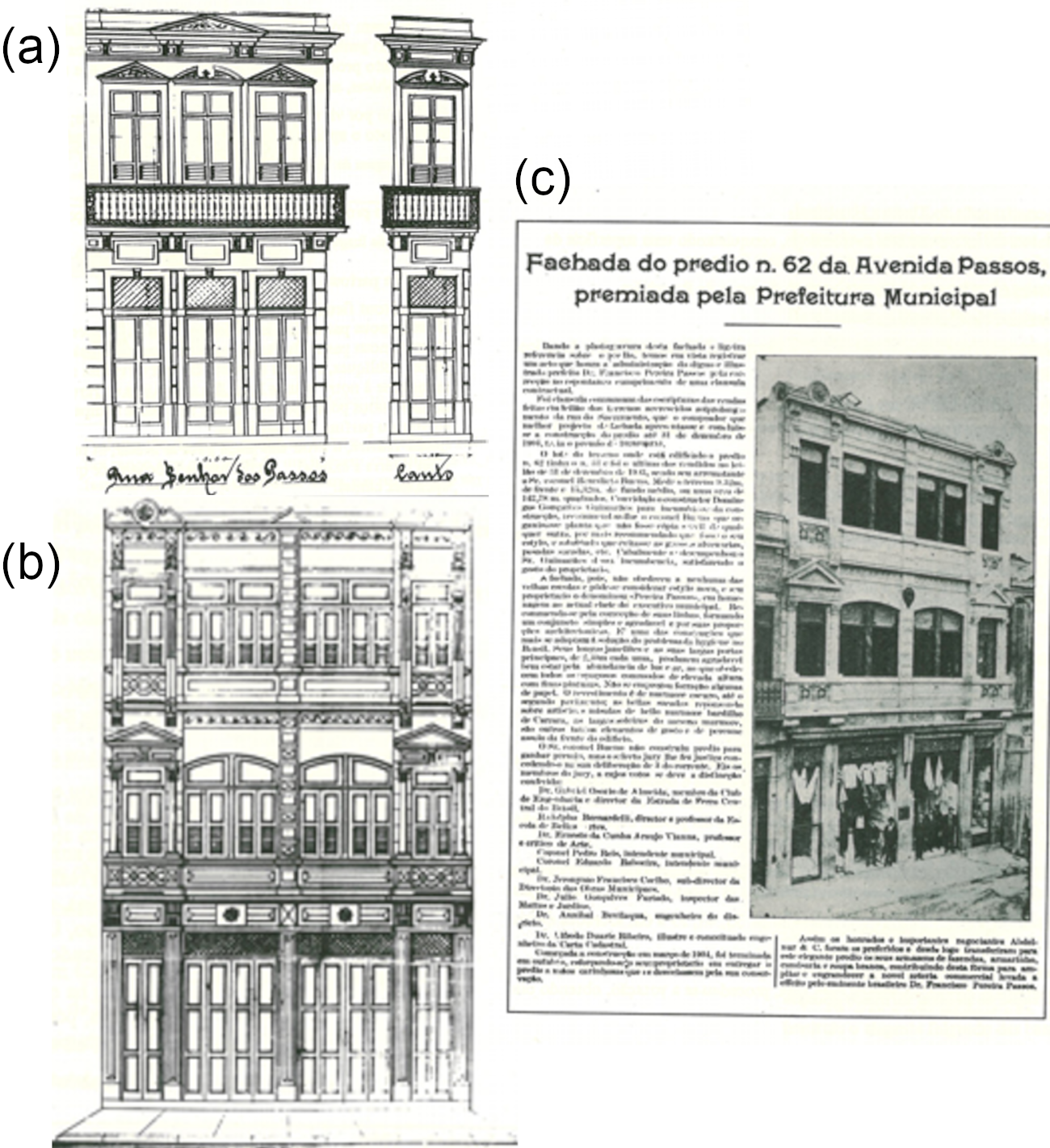

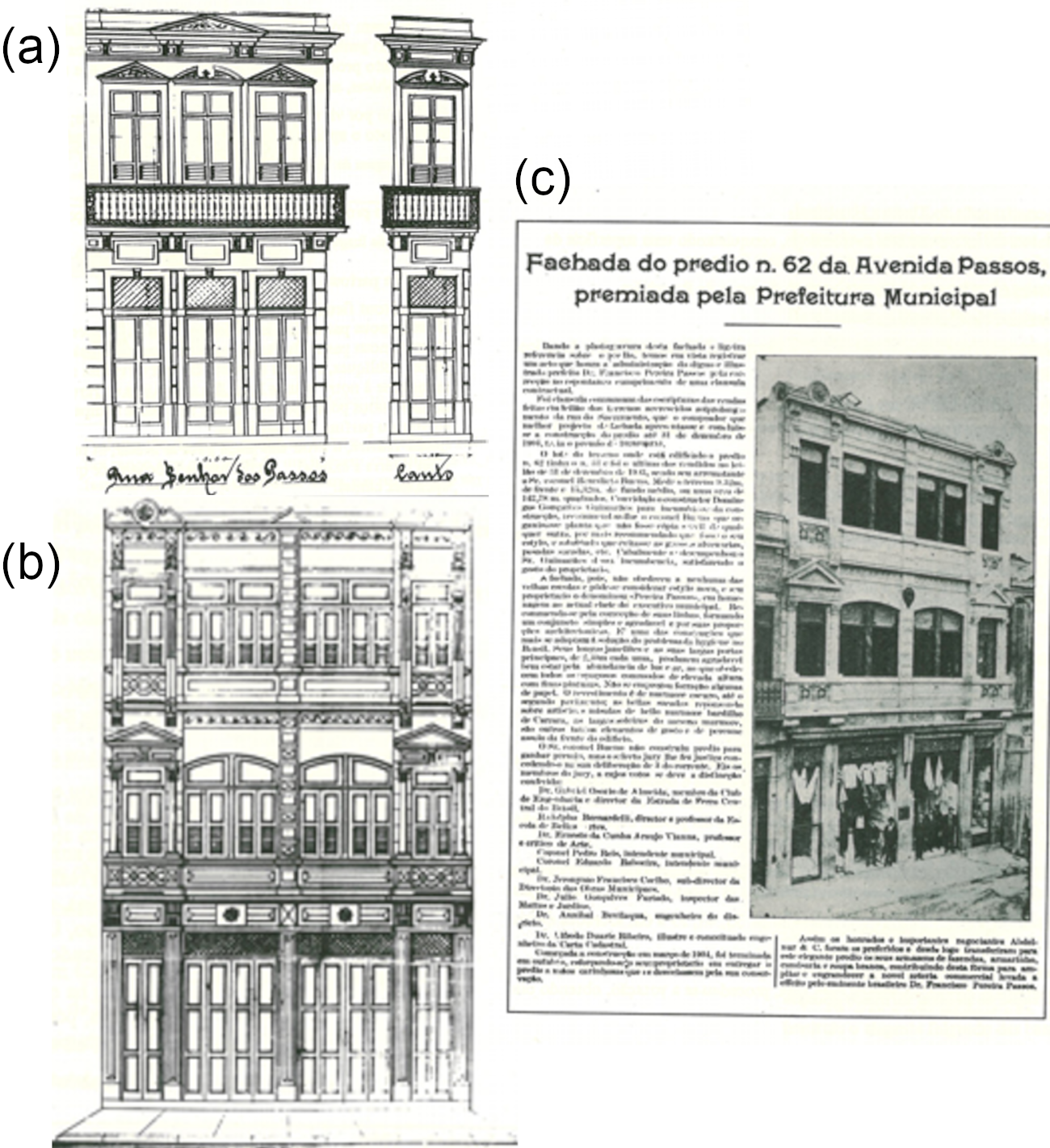

Também é possível inferir que os novos lotes, bem como os previamente existentes, foram submetidos não somente à farta atividade construtiva, mas também à arquitetura segundo o gosto da época – com projetos em estilo eclético variados. A Figura 15 mostra dois desses projetos, sendo o segundo – de edifício construído no número 62, ganhador de prêmio promovido pela Prefeitura Municipal no ano de 1905.

Assim, o prolongamento da Rua do Sacramento se tornava de vital importância para a circulação na Cidade do Rio de Janeiro. O Decreto municipal 459 de 19 de dezembro de 1903 deixa isso bem claro. Nele a Rua Camerino teria seu traçado modificado, prolongando a rua em 432m e sua largura passaria a ser de 17m. Desta forma a Rua Camerino iria se ligar com a Praça Tiradentes através da Rua do Sacramento e Marechal Floriano, favorecendo uma rápida comunicação com a zona portuária (Figura 16).

Finalmente, em 29 de agosto de 1910, por Decreto Executivo nº 798, a antiga Rua do Sacramento recebeu oficialmente o nome de Av. Passos. A ideia foi do Prefeito Serzedelo Correia, em homenagem a Pereira Passos no dia de seu aniversário (Clube de Engenharia, 1936). A essa altura, a Rua do Sacramento – doravante Avenida Passos, já era um endereço importante do Centro do Rio, revitalizado e conectado por novos eixos criados para fomentar o tráfego de pessoas e mercadorias. Esse experimento urbanístico serviu de precursor para maiores desafios tomados nos anos seguintes.

Figura 15: Projetos de fachadas da nova Rua do Sacramento: (a) esquina com Rua Senhor dos Passos e (b) número 62 (lote 34). A imagem (c) é reportagem do jornal “O Malho”, de 14 de janeiro de 1905, sobre o prêmio conquistado pelo projeto (b).

Fonte: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro

Figura 16: Mapa de 1905. O traçado em vermelho ilustra as obras na Cidade. Neste já é possível observar o prolongamento da Rua do Sacramento, que se ligaria à Rua Camerino, e esta, ao Novo Porto do Rio de Janeiro.

Fonte: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro

- A continuação da Reforma Urbana e a evolução da Rua do Sacramento

A despeito da complexidade do contexto completo da Reforma Passos e do desenvolvimento da Avenida Passos até os dias de hoje, é mister pontuar alguns eventos de vulto, para situar melhor a relevância das obras à Rua do Sacramento.

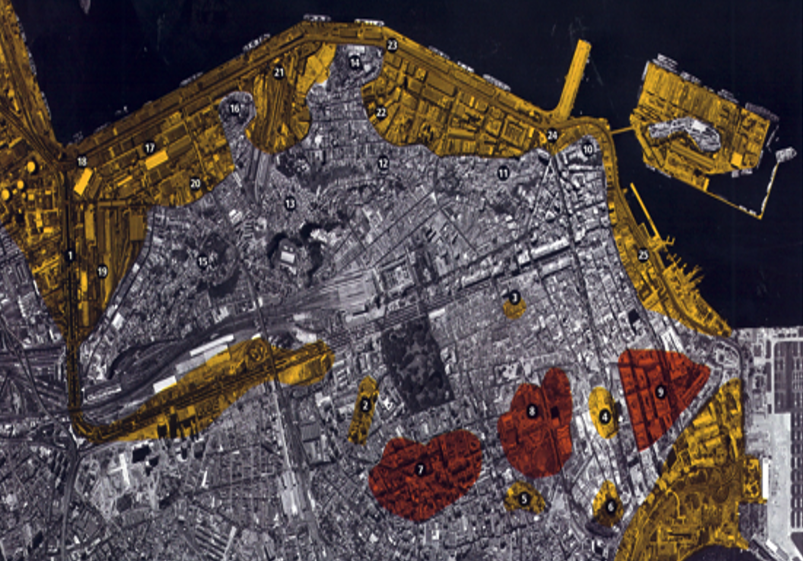

Apesar de terem sido obras consideravelmente modestas, foram elas que deram início ao que conhecemos como Reforma Passos. Em consequência, determinaram um padrão recorrente de desapropriações (geralmente remuneradas) arrasamento de construções e até mesmo de morros e colinas, e reestruturação em avenidas largas, propícias aos novos veículos motorizados que estavam surgindo: o bonde, o automóvel e o ônibus. Isso levou à completa transformação do Centro do Rio no que conhecemos hoje, como indica a Figura 17. Demolições, arrasamentos e aterros criaram novos espaços-experimento onde foi possível reedificar a cidade conforme padrões arquitetônicos da moda (Silva, 2019): inicialmente, o estilo eclético era visto na Av. Passos e na nova Av. Central (hoje Rio Branco). Posteriormente, advém o estilo moderno, em suas inúmeras vertentes, na Av. Presidente Vargas (e em demolições promovidas pelo mercado imobiliário ao longo do século XX).

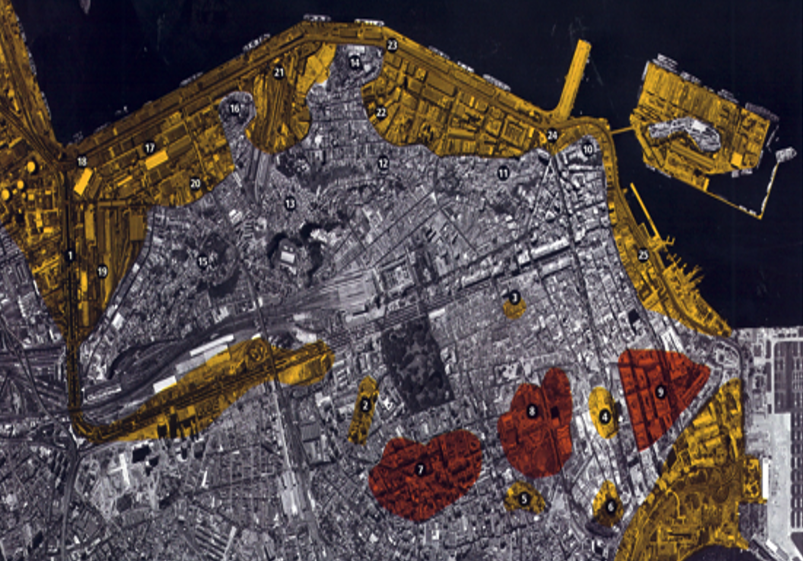

Figura 17: Transformações urbanas no Centro do Rio de Janeiro: em amarelo: área de aterro. Em vermelho: área de desmonte de morros.

1. Gamboa Grande (Braço do Mar); 2. Lagoa da Sentinela; 3. Lagoa da Pavuna (na Freguesia do Sacramento); 4. Lagoa de Santo Antônio; 5. Lago do Desterro; 6. Lagoa do Boqueirão; 7. Morro do Senado; 8. Morro de Santo Antônio; 9. Morro do Castelo; 10. Morro de São Bento; 11. Morro da Conceição; 12. Morro do Livramento; 13. Morro da Providência; 14. Morro da Saúde; 15. Morro da Gamboa; 16. Morro do Pinto; 17. Ilha das Moças; 18. Ilha dos Cães; 19. Praia Formosa; 20. Saco do Alferes; 21. Saco da Gamboa; 22. Valongo; 23. Praia da Saúde; 24. Prainha; e 25. Praia dos Marinheiros.

Fonte: Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

Tais processos de remoção e reconstrução não raro foram exclusionários, pois alijavam a população pobre tradicionalmente residente no Centro e a deslocava para subúrbios distantes ou, sem melhores opções, para favelas. As novas avenidas, modernas e charmosas, não podiam mais comportar cortiços e residentes pobres. O pobre transitava nelas enquanto empregado, não enquanto residente.

Gradualmente, a vocação do Centro também mudou. Saíram as pequenas fábricas, no processo de desindustrialização do Rio de Janeiro. Entraram os edifícios corporativos e comércios. Ao longo do século XX, o Centro também se esvaziou de residentes, cenário que persiste até os dias de hoje, ainda que aparente estar mudando graças a novas políticas públicas de promoção de moradias nessa zona da cidade.

Nesse sentido, curiosamente, a Av. Passos manteve boa parte de sua paisagem original. Ela é uma rara exceção – dentre os principais logradouros abertos ou reformados – onde muitos dos edifícios da era Passos persistem. Registros fotográficos de meados do século XX (Figura 18) mostram que a mesma quase não havia sofrido mudanças na composição de edifícios. Ainda nos dias atuais (Figura 19) é possível ainda identificar diversos telhados que remetem às testadas das edificações do início do século (sem juízo de mérito acerca da preservação de suas fachadas). Nota-se alguns novos terrenos e edifícios abertos por intervenções como a Avenida Presidente Vargas ou obras do Metrô, em menor proporção que outras áreas do Centro.

Figura 18: Avenida Passos em meados do século XX.

Fonte: Arquivo Histórico do Museu da República (foto de Augusto Malta)

Figura 19: Avenida Passos destacada em ortofoto de 2024. Nota-se a interrupção em seu traçado com a abertura da Av. Presidente Vargas. Nota-se também que muitos dos imóveis situados em ambos os lados do logradouro foram preservados de alguma forma, dado o tipo de telhado e a metragem do imóvel. Nesse sentido, a paisagem da Av. Passos manteve-se muito mais estável que a da Av. Rio Branco.

Fonte: Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

Ao estar inserida num contexto de comércio popular, a Avenida Passos passou a ser eixo da região conhecida como SAARA (Sociedade dos Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega), a qual foi tomando forma como distrito de tecidos, roupas e itens para o lar e festas. Embora não possa residir na Av. Passos, ali o pobre ainda pode transitar – não enquanto empregado – mas como consumidor.

Neste momento, cabe uma reflexão sobre a História enquanto aprendizado para as gerações futuras. Reformas urbanas fazem parte – e farão parte – da temática das cidades, à medida que seguem seu curso. A cidade é orgânica, tem vida e não pode ser congelada no tempo. Entretanto, reformas urbanas que prescindem da componente de justiça social (FAINSTEIN, 2007, p. 13) não necessariamente impingirão os efeitos originalmente pretendidos.

Azevedo (2003) aponta que o próprio Pereira Passos, poucos anos depois, lamentava que as novas avenidas por ele projetadas estavam esvaziadas do povo:

A intenção de Pereira Passos era tornar o centro da cidade um lugar para o convívio “civilizado”, um espaço que convidaria os habitantes dos mais diversos locais do Rio de Janeiro a frequentá-lo, uma vez que seria lugar de aprendizado da ética urbana, da civilização que deveria tomar toda a cidade. [...] Demonstrando-se um tanto desolado, Passos manifesta decepção pela pouca utilização das principais avenidas do centro do Rio de Janeiro pela sua população. O seu interesse em que o carioca utilize essa região reformada torna-se patente quando escreve em tom de lamentação sobre o pouco uso do espaço público do centro do Rio de Janeiro: “É o que não temos aí”. [...] Pereira Passos era membro da elite carioca perplexo com o rápido crescimento da população do Rio de Janeiro e do potencial de disrupção social que isto implicava. Assim, buscou na alternativa conservadora de elevar espiritualmente o operariado e oferecer-lhe melhores condições de vida, evitar grandes conflitos sociais. Embora o projeto do prefeito fosse, sem dúvida, conservador, é inegável que Pereira Passos pensou um projeto de integração urbana.

Ainda assim, não é possível ignorar que o déficit habitacional do Rio de Janeiro só fez piorar com a Reforma Passos, uma vez que a habitação de interesse social não fazia parte do cerne das propostas higienistas e de redimensionamento dos espaços urbanos (Macedo, 2022, p. 40-42).

Figura 20: Comércio popular na esquina de Avenida Passos e Rua Buenos Aires.

Fonte: Wikimapia (foto de Denis Gahyva)

Nesse sentido, se, de alguma maneira, é possível identificar elementos duradouros da Rua do Sacramento, é porque, ainda que de forma limitada, tal rua permaneceu local de circulação democrática (Figura 20) – graças ao que, curiosamente, gerava ojeriza no prefeito-engenheiro: o comércio popular, incivilizado, sem requinte, das lojas projetando balcões à rua, som alto e multidões carregando sacolas. Pode não parecer bonito aos olhares mais refinados. Entretanto, é vida no tecido urbano.

Conclusão

A Reforma Urbana realizada no Rio de Janeiro entre 1902 e 1906, tanto no âmbito federal quanto municipal, transformou profundamente o cenário urbano da cidade. As novas vias integraram áreas distantes, e os costumes sociais passaram a se modificar, principalmente com base nos modelos urbanos de Paris. Durante esse período, um novo padrão de consumo começou a ser introduzido no país, impulsionado pelas revistas ilustradas, e mais tarde, pelo mercado fonográfico e pelo cinema.

Em novembro de 1906, o Presidente Rodrigues Alves passou a faixa presidencial para Afonso Pena. O Rio de Janeiro já estava remodelado e saneado, sendo apresentado como a "Cidade Maravilhosa".

O período das obras de Pereira Passos foi uma verdadeira revolução urbana, onde novas formas de organização social passariam a determinar as funções da cidade. Para isso, as antigas estruturas precisavam ser eliminadas, o que representou uma forte intervenção do Estado. Contudo, com a destruição de muitas habitações, os antigos morros da cidade começaram a ser ocupados por uma parte da população, especialmente aqueles que não podiam se mudar para os subúrbios, uma vez que o Centro ainda concentrava os principais locais de trabalho, onde a industrialização começava a se expandir.

Não se pode afirmar, no entanto, que o Prefeito Passos tenha ignorado a população que residia no Centro. Ao contrário, a construção de casas e vilas operárias foi incentivada, como demonstrado no caso de Arthur Sauer e nas correspondências de Pereira Passos com Américo Rangel. Esse período também foi marcado por intensos conflitos, como na Revolta da Vacina, que resultou em muitos mortos e feridos, tudo em nome da ordem e da implementação da modernidade.

O prolongamento da Rua do Sacramento, que passou a se chamar Avenida Passos, foi crucial para a circulação da cidade. Nessa via, novas construções foram erguidas, muitas das quais permanecem de pé até hoje, abrigando casas comerciais em vez de residências. Com a remoção do Morro de Santo Antônio na década de 1950, essa via ganhou ainda mais importância, formando um grande eixo de tráfego que conecta a Avenida Rodrigues Alves (do Porto do Rio de Janeiro) à Avenida Marechal Floriano, à Avenida Presidente Vargas, à Praça Tiradentes, chegando à Lapa e, por fim, à Zona Sul da cidade. As ruas que cortam a Avenida Passos são hoje um grande centro de comércio atacadista e varejista.

Mais tarde, em nome da mesma modernidade defendida em 1903, uma grande parte dos prédios construídos durante a Reforma Urbana foram sendo gradualmente demolidos para dar lugar a grandes edifícios, como podemos ver hoje na Avenida Rio Branco (anteriormente Avenida Central).

Entretanto, ainda hoje, as condições de infraestrutura e habitação no Rio de Janeiro continuam sendo um desafio. O estudo das reformas à Rua do Sacramento serve não somente como preâmbulo para a análise das reformas subsequentes do século XX (e da Reforma Passos como um todo), mas também como autocrítica acerca dos impactos que reformas urbanas podem ter no cenário de uma cidade, e dos impactos desejados que muitas vezes não vieram a ocorrer. Ao vislumbrarmos grandes transformações no Rio de Janeiro para o futuro imediato, é importante ter em mente os acertos e os erros do passado, para mudar o curso da cidade e trazer, sim, reforma – mas com justiça social e fundiária.

Referências

ABREU, Maurício de Almeida. Evolução Urbana do Rio de Janeiro. 4. ed. Rio de Janeiro: Instituto Pereira Passos, 2006.

ABREU, Maurício de Almeida. Da habitação ao hábitat: a questão da habitação popular no Rio de Janeiro e sua evolução. In: Revista Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 87-105, set./dez. 1985. Niterói: EDUFF.

ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Códice 80-5-11. Rio de Janeiro: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, 1875-1876.

ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Códice 44-2-8. Rio de Janeiro: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, 1882-1883.

ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Códice 53-3-7. Rio de Janeiro: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, [s.d.].

ATHAYDE, Raymundo Austregésilo. Pereira Passos, o reformador do Rio de Janeiro: biografia e história. Rio de Janeiro: A Noite, [s.d.].

AZEVEDO, André Nunes de. A reforma Pereira Passos: uma tentativa de integração urbana. Revista Rio de Janeiro, n. 10, maio-ago. 2003.

BACKEUSER, Everardo. Habitações populares: relatório apresentado ao Exmo. Sr. Dr. J.J. Seabra, Ministro da Justiça e Negócios Interiores. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1906. 105 p.

BENCHIMOL, Jaime Larry. Pereira Passos – um Haussmann tropical: as transformações urbanas na cidade do Rio de Janeiro no início do século XX. 1982. Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano e Regional) – COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1982. v. 2.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Documentos parlamentares – 9: mensagens presidenciais. 1890-1910. Centro de Documentação e Informação. Brasília, 1978.

CARVALHO, Bulhões. Anuário de estatística demográfico-sanitária do Distrito Federal e algumas capitais. Ano I. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1897.

CARVALHO, Lia de Aquino. Contribuição ao estudo das habitações populares: Rio de Janeiro: 1866-1906. Rio de Janeiro: Departamento de Cultura, Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, Divisão de Editoração, 1985.

CARVALHO, Carlos Delgado de. História da Cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, 1988.

CAVALCANTI, João Curvelo. Nova numeração dos prédios da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Gazeta de Notícias, 1878.

CLUBE DE ENGENHARIA. Revista do Clube de Engenharia. Ano II, n. 23, ago. 1936.

DEL BRENNA, Giovanna Rosso. O Rio de Janeiro de Pereira Passos: uma cidade em questão II. Rio de Janeiro: Index, 1985.

DINIZ, Bruno. Conversão hipotética dos réis para o real. 2022. Disponível em: https://www.diniznumismatica.com/2015/11/conversao-hipotetica-dos-reis-para-o.html. Acesso em: 15 fev. 2025.

DISTRITO FEDERAL. Boletim da Intendência Municipal publicado pela Diretoria Geral de Polícia Administrativa, Arquivo e Estatística. Abril a junho de 1903. Ano XLI. Rio de Janeiro: Typographia da Gazeta de Notícias, 1903a.

DISTRITO FEDERAL. Decreto nº 391, de 10 de fevereiro de 1903. Rio de Janeiro, 10 fev. 1903b.

DISTRITO FEDERAL. Mensagem do Prefeito do Distrito Federal lida na sessão do Conselho Municipal de 01.07.1903. Rio de Janeiro: Tipografia Gazeta de Notícias, 1903c.

DISTRITO FEDERAL. Consolidação das leis e posturas municipais. Rio de Janeiro, 1905.

FAINSTEIN, Susan S. Urban planning and social justice. In: The Routledge handbook of planning theory. 1st ed. London: Routledge, 2017. eBook ISBN 9781315696072.

GERSON, Brasil. História das ruas do Rio: e da sua liderança na história política do Brasil. Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 2000. p. 357.

IBITURUNA, Barão de. Projeto de alguns melhoramentos para o saneamento do Rio de Janeiro apresentado ao Governo Imperial pela Inspetoria Geral de Higiene. Rio de Janeiro: Typographia de Pereira Braga e C., 1886.

IPLANRIO. Guia das igrejas históricas da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: IPLANRIO, 1997.

LAMARÃO, Sérgio Tadeu de Niemeyer. Dos trapiches ao porto: um estudo sobre a área portuária do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, Divisão de Editoração, 1991.

LEEDS, Anthony; LEEDS, Elizabeth. A Sociedade do Brasil Urbano. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.

LINHARES, Maria Yedda Leite. História do abastecimento: uma problemática em questão (1530-1918). Brasília: BINAGRI, 1979. 150 p.

LOBO, Eulália Maria Lahmeyer. História do Rio de Janeiro: do capital comercial ao capital financeiro. Rio de Janeiro: IBMEC, 1978. v. 2.

MACEDO, Ana Clara Pereira. A reforma Pereira Passos como mito de origem de uma cidade partida. 2022. 68 f. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Instituto de Estudos Sociais e Políticos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.

MATHIAS, Herculano Gomes. Viagem pitoresca ao velho e ao novo Rio. Rio de Janeiro: Secretaria de Turismo do Estado da Guanabara, Superintendência do IV Centenário da Cidade do Rio de Janeiro, Gráfica Olímpica Editora Luiz Franco, 1965. 217 p.

MAURÍCIO, Augusto. Igrejas históricas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Livraria Kosmos Editora/SEEC/RJ, 1977.

PECHMAN, Robert Moses. De civilidades e incivilidades. In: Revista Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, set./dez. Niterói: EDUFF, 1985. p. 134.

PINHEIRO, Victor de Oliveira. O Rio de Janeiro e seus prefeitos: evolução urbanística da cidade. Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 1977.

PIMENTEL, Antonio Martins de Azevedo. Subsídios para o estudo de higiene no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Typographia e Lyth de Carlos Gaspar da Silva, 1890.

ROCHA, Oswaldo Porto. A era das demolições: cidade do Rio de Janeiro: 1870-1920. Rio de Janeiro: Departamento de Cultura, Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, Divisão de Editoração, 1985.

SILVA, Mayara Grazielle Consentino Ferreira da. Algumas considerações sobre a reforma urbana Pereira Passos. Urbe: Revista Brasileira de Gestão Urbana, v. 11, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1590/2175-3369.011.e20180179. Acesso em: 20 jan. 2025.

SEARA, Berenice. Guia de roteiros do Rio Antigo. Rio de Janeiro: Infoglobo Comunicações Ltda., 2004.

SEVCENKO, Nicolau. O prelúdio republicano, astúcias da ordem e ilusões do progresso. In: História da Vida Privada no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. v. 3.

SODRÉ, Azevedo. A administração do Dr. Francisco Pereira Passos no Distrito Federal. Rio de Janeiro: Tipografia d’O Economista Brasileiro, 1906.

VAZ, Lílian Fessler. Contribuição ao estudo da produção e transformação do espaço da habitação popular: as habitações coletivas no Rio antigo. 1985. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

Sobre o Autor