Volume 13 Edição 1 *Autor(a) correspondente adriene.duarte@yahoo.com.br Submetido em 2 fev 2025 Aceito em 31 mar 2025 Publicado em 7 abr 2025 Como Citar? DUARTE, A. S.; SANTOS, C. J. B.; LOPES, R. S.. Trilhos do passado: Uma Jornada Cartográfica pelas Linhas de Bonde do Rio de Janeiro em 1910. Coleção Estudos Cariocas, v. 13, n. 1, 2025.

DOI: 10.71256/19847203.13.1.131.2025 O artigo foi originalmente submetido em PORTUGUÊS. As traduções para outros idiomas foram revisadas e validadas pelos autores e pela equipe editorial. No entanto, para a representação mais precisa do tema abordado, recomenda-se que os leitores consultem o artigo em seu idioma original.

| Trilhos do passado: uma jornada cartográfica pelas linhas de bonde do Rio de Janeiro em 1910 Tracks of the past: a cartographic journey through the tram lines of Rio de Janeiro in 1910 Rieles del pasado: un viaje cartográfico a través de las líneas de tranvía de Río de Janeiro en 1910 Adriene dos Santos Duarte¹*, Claudio João Barreto dos Santos²

e Renato da Silva Lopes³ 1Escola Nacional de Ciências Estatísticas - ENCE/IBGE, R. André Cavalcanti, 106 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20231-050, ORCID 0000-0001-9695-579X, adriene.duarte@yahoo.com.br 2Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rua São Francisco Xavier, 524, Maracanã, Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20550-900, ORCID 0000-0001-8966-3342, cljclj6@gmail.com 3Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz, Av. Brasil, 4036 - Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, 21040-361, ORCID 0009-0008-4665-9309, renato.engcarto@gmail.com

ResumoO artigo contribui para a história urbana ao aplicar cartografia histórica e Sistemas de Informação Geográfica (SIG) na reconstrução dos itinerários dos bondes do Rio de Janeiro no século XX, especialmente durante a transição da tração animal para a elétrica. Utilizando ferramentas GIS, mapas históricos foram georreferenciados e vetorizados, permitindo a reconstrução precisa dos trajetos. Os resultados revelam transformações na mobilidade urbana e a influência das inovações tecnológicas no transporte. A pesquisa valoriza o patrimônio histórico e aprimora metodologias de cartografia histórica, ampliando seu uso em estudos urbanos, preservação da memória e análise da evolução dos transportes. Palavras-chave: Cartografia Histórica, Bondes, Mobilidade Urbana AbstractThe article contributes to urban history by applying historical cartography and Geographic Information Systems (GIS) to reconstruct the itineraries of trams in Rio de Janeiro during the 20th century, especially during the transition from animal traction to electric power. Using GIS tools, historical maps were georeferenced and vectorized, allowing for the precise reconstruction of the routes. The results reveal transformations in urban mobility and the influence of technological innovations on transportation. The research values historical heritage and enhances historical cartography methodologies, expanding their use in urban studies, memory preservation, and the analysis of transportation evolution. Keywords: Historical Cartography, Trams, Urban Mobility ResumenEl artículo contribuye a la historia urbana al aplicar la cartografía histórica y los Sistemas de Información Geográfica (SIG) para reconstruir los itinerarios de los tranvías en Río de Janeiro en el siglo XX, especialmente durante la transición de la tracción animal a la eléctrica. Utilizando herramientas SIG, se georeferenciaron y vectorizaron mapas históricos, lo que permitió reconstruir con precisión las rutas. Los resultados revelan transformaciones en la movilidad urbana y la influencia de las innovaciones tecnológicas en el transporte. La investigación valora el patrimonio histórico y mejora las metodologías de la cartografía histórica, ampliando su uso en estudios urbanos, conservación de la memoria y análisis de la evolución del transporte.

Palabras clave: Cartografía histórica, Tranvías, Movilidad urbana |

Introdução

A relação entre a produção de mapas e a trajetória da humanidade é vasta e multifacetada. No campo da história urbana, essa conexão se torna ainda mais evidente, especialmente quando se integra a cartografia histórica a novas tecnologias. O avanço das ferramentas computacionais tem desempenhado um papel fundamental na criação de metodologias inovadoras para análise e recuperação de informações presentes em documentos cartográficos históricos, como mapas e plantas. Ferramentas modernas como SIG permitem sobrepor mapas históricos e contemporâneos, facilitando a análise da evolução urbana e territorial. Esses recursos tecnológicos possibilitam uma compreensão aprofundada das mudanças espaciais, permitindo o estudo da evolução das cidades e das sociedades que nelas se desenvolvem.

Para Menezes,

Os mapas históricos são excelentes arquivos temporais, atuando como se fossem arquivos de época, para um determinado espaço geográfico, fornecendo subsídios para o posicionamento correto do espaço no tempo, permitindo assim a recuperação de informações de época, estabelecendo a caracterização de estudos evolutivos sobre tendências de ocupação e uso do solo e da paisagem em geral (Menezes et al.,2005).

Os mapas históricos, conforme destaca Menezes (et al.,2005), atuam como registros temporais que possibilitam a recuperação de informações de época e a análise de sua evolução. No entanto, sua relevância vai além do caráter documental. Para além de arquivar transformações espaciais, os mapas desempenham um papel ativo na organização do território e na construção do conhecimento geográfico. Assim, a cartografia histórica não apenas permite identificar tendências evolutivas da paisagem, mas também consolida como uma ferramenta essencial para interpretar e reconstruir períodos marcantes da história urbana.

Sendo assim, os mapas históricos estão interligados ao passado e ao presente documentando as dinâmicas territoriais de sua época ao mesmo tempo, em que fornecem subsídios para o planejamento e gestão do espaço geográfico na atualidade. Eles são janelas para o passado, permitindo não apenas observar transformações espaciais, mas também entender as dinâmicas sociais, econômicas e políticas que moldaram essas mudanças.

Sobre a ótica de Fernandes,

As múltiplas aplicações da Cartografia Histórica, trazidas ao presente e, mesmo em estudos preditivos, levando-se ao futuro, dão uma pequena ideia da abrangência dos trabalhos que podem ser desenvolvidos. Por outro lado, o resgate de informações do passado, por meio dos mapas, cria a satisfação de uma viagem no tempo, transportando o pesquisador para aquele momento no qual procura responder aos questionamentos que ele formulou no presente (Fernandes et al., 2021, p.87)

A relação entre o passado e presente, destacada por Fernandes (et al., 2021), encontra um campo útil de aplicação no vasto acervo histórico-cartográfico do Rio de Janeiro. Mapas, plantas e documentos antigos não apenas registraram as transformações da cidade ao longo dos séculos, mas, possibilitaram ao pesquisador uma reflexão nas dinâmicas espaciais da época, auxiliando na interpretação dos territórios e na formulação de novas perspectivas sobre o desenvolvimento urbano. Posto isso, a cartografia histórica não se limita a um resgate de memórias, mas se afirma como instrumento essencial para compreender a trajetória da cidade e subsidiar reflexões sobre sua configuração urbana. Como aponta Campos (2016), os mapas históricos não são meros retratos neutros do espaço, mas expressões de interesses e disputas que moldaram a urbanização carioca.

Essa relação entre cartografia e urbanização se reflete de maneira evidente na mobilidade urbana, um dos principais vetores de transformação do espaço ao longo do tempo. No caso do Rio de Janeiro, os mapas históricos registraram não apenas a configuração territorial da cidade, como também as mudanças na estrutura de transporte que influenciaram sua expansão. Os bondes, por exemplo, foram fundamentais nesse processo, instalados como agentes estruturadores da malha urbana desde o século XIX e impactando diretamente a organização espacial e a dinâmica da cidade.

Nesse contexto, a cartografia histórica desempenha um papel essencial na supervisão dos itinerários dos bondes do Rio de Janeiro durante essa transição. A análise de mapas antigos permite compreender a evolução das trajetórias, identificar mudanças no traçado das linhas e interpretar as influências socioeconômicas que moldaram a configuração do transporte na cidade. Utilizando técnicas de georreferenciamento e vetorização, este estudo busca resgatar e representar espacialmente as trajetórias das linhas de bonde em 1910, proporcionando uma visão detalhada das dinâmicas de mobilidade da época e sua relação com o crescimento urbano carioca.

Diante disso, este artigo tem como objetivo principal reconstruir os percursos dos bondes do Rio de Janeiro no início do século XX, enfatizando as transformações ocorridas com a transição da tração animal para a elétrica. A metodologia empregada envolve a utilização de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) para análise e georreferenciamento de mapas históricos, permitindo a sobreposição de informações espaciais de diferentes períodos. Essa abordagem possibilita uma reconstituição espacial precisa das infraestruturas urbanas e de sua evolução ao longo do tempo. Ao refazer esses itinerários, pretende-se não apenas fornecer uma visão detalhada da mobilidade urbana da época, mas também contribuir para a preservação da memória urbana e para a compreensão das transformações que moldaram o desenvolvimento territorial e social da cidade (Carvalho, 2014).

Breve contextualização

Durante o período colonial, os meios de transporte eram bastante rudimentares. As liteiras, cadeirinhas e redes eram usadas para percursos curtos, enquanto barcos e montarias a cavalo eram comuns para distâncias mais longas. Com a chegada da corte portuguesa em 1808, a cidade cresceu rapidamente, aumentando a demanda por um sistema de transporte público mais eficiente.

Em 1817, surgiram as primeiras diligências, seguidas por gôndolas em 1838, ônibus em 1842 e tílburis em 1846, todos movidos à tração animal. A introdução dos bondes em 1868 marcou um grande avanço. Inicialmente puxados por burros e cavalos, os bondes facilitaram a expansão urbana e conectaram diferentes áreas da cidade. Como destaca Weid,

Os transportes existentes eram puxados por cavalos ou burros. Podiam ser tílburis ou caléches, que eram veículos individuais ou para poucas pessoas, carroças para transporte de carga, e as diligências, ônibus e gôndolas, que eram os tipos de transportes coletivos existentes. As diligências eram como carruagens grandes puxadas por quatro cavalos. Eram usadas para viagens mais longas, e não tinham espaço para muitas pessoas. "Recebiam passageiros descalços e sem colarinho ...e transportavam trouxas de roupa e pequenas cargas, tabuleiros com doces, verduras e frutas, das que eram vendidas pelos mercadores ambulantes" (Weid, 1994, p.5).

Como uma das primeiras infraestruturas de transporte público da cidade, os bondes foram determinantes na estruturação do espaço urbano e no crescimento econômico da capital. No entanto, sua operação apresentava desafios significativos, como baixa velocidade, capacidade limitada e a dependência da força dos animais, tornando-se progressivamente incompatível com a dinâmica de uma cidade em acelerado processo de modernização e crescimento populacional.

Eles rapidamente se tornaram uma parte essencial da infraestrutura de transporte da cidade. No entanto, com o crescimento populacional e a necessidade de um sistema de transporte mais eficiente, a eletrificação das linhas de bonde se tornou uma prioridade para acompanhar o desenvolvimento urbano e econômico da capital brasileira:

A maioria das atividades humanas está relacionada ao deslocamento de um local para outro. Assim, as preocupações com os deslocamentos - distâncias, percurso, tempo e segurança, são inerentes ao processo de desenvolvimento da humanidade. E quando se trata de deslocamentos nas cidades, essas preocupações acompanham a evolução e as tendências da urbanização ao longo de toda a história (Lopes et al., 2021, p.22-23).

A partir da segunda metade do século XIX, os títulos passaram a ser movidos inicialmente a vapor e, posteriormente, a eletricidade:

No Brasil, os bondes sobre trilhos de ferro e tração animal foram os primeiros serviços de transporte coletivo. Operados no Rio de Janeiro pela “Companhia de Carris de Ferro da Cidade à Boa Vista na Tijuca”, uma das empresas que obtiveram concessão para a exploração desse tipo de serviço por Decreto Imperial de 1856. A viagem inaugural ocorreu em janeiro de 1859, com a participação do Imperador D. Pedro II. Havia somente dois veículos. O primeiro percurso ia da rua do Ouvidor, no centro da cidade, até o Largo do Machado, no Catete. Os carros eram fechados e com capacidade para até trinta passageiros (...). Após três anos operando com tração animal, estes foram substituídos por pequenas locomotivas a vapor (...) (Lopes et al., 2021, p.32).

No final desse século, a eletrificação dos bondes marcou um momento crucial na história do transporte público da cidade. Contudo, essa transição não foi dinâmica, sendo resultado de um processo gradual que envolveu várias empresas, concessões e transformações na infraestrutura urbana. A partir de 1890, as concessões das companhias incluíam a exigência de eletrificação das linhas, como destaca Weid:

No final do século surgiram novas formas de energia, com a descoberta da eletricidade, e começaram as experiências de aplicação de novos sistemas. Quando foram renovadas as concessões das companhias de bondes, em 1890, uma das cláusulas inseridas em quase todos os contratos era a exigência de eletrificação das linhas (Weid, 1994, p. 18).

A introdução da eletricidade abriu novas perspectivas para os bondes, promovendo maior eficiência operacional, redução de custos e ampliação da capacidade de passageiros. Mais do que uma inovação, a eletrificação dos bondes estava inserida em um contexto de transformação profunda da cidade, impulsionado por ideais de modernidade e progresso. Esse avanço não apenas o sistema de transporte, mas, também, alterou a paisagem urbana e a organização do espaço, redefinindo áreas centrais e periféricas do Rio de Janeiro.

A partir de 1892, experiências com bondes elétricos começaram a ser realizadas, acelerando o processo de transição. A Companhia Ferro Carril do Jardim Botânico foi uma das primeiras companhias a adotar a eletrificação em 1896, seguida pela Companhia Ferro Carril Carioca, que modernizou suas operações para atender à crescente demanda por transporte público. Infraestruturas como a usina termoelétrica da Rua Riachuelo foram fundamentais para viabilizar essa modernização, garantindo o fornecimento de energia necessário para a expansão do novo modelo de transporte.

Nos anos seguintes, empresas como a Estrada de Ferro da Tijuca ampliaram a rede elétrica para áreas periféricas, influenciando novas dinâmicas de ocupação urbana (Weid, 1994). A eletrificação dos bondes não apenas melhorou a mobilidade urbana, mas também contribuiu para a valorização imobiliária e a expansão de bairros, consolidando novas centralidades e padrões de urbanização.

O início do século XX foi marcado pela Reforma Passos (1902-1906), inspirada no modelo parisiense de Haussmann, que promoveu uma profunda reconfiguração urbana no Rio de Janeiro. Essa reforma, voltada para a modernização da cidade, incluiu a eliminação de cortiços, o alargamento de vias e a implementação de novas infraestruturas viárias. A eletrificação dos bondes acompanhou esse processo, consolidando-se como um elemento-chave na transformação da mobilidade e na redefinição dos fluxos urbanos. A inauguração da Avenida Central e a construção da Avenida Beira-Mar, em 1904, exemplificam como os bondes e a modernização caminharam juntas nesse período. Além de facilitar o transporte, os bondes elétricos contribuíram para a criação de um imaginário urbano mais sofisticado e cosmopolita, alinhado às referências europeias de desenvolvimento urbano.

A partir de 1907, com a entrada da empresa canadense Rio de Janeiro Tramway, Light & Power Co. Ltda., teve início um processo de unificação e ampliação das redes de bondes elétricos. Essa reorganização resultou na integração de antigas concessões e na substituição definitiva dos bondes de tração animal, consolidando os bondes elétricos como eixo estruturador da mobilidade urbana carioca. Além disso, essa mudança trouxe um novo modelo de gestão do transporte, baseado em princípios de eficiência empresarial e expansão mercadológica, inserindo o Rio de Janeiro em uma lógica de serviços urbanos padronizados e administrados por empresas estrangeiras. Esse contexto reflete não apenas o avanço tecnológico dos bondes, mas também as complexas relações entre o poder público e o capital privado na modernização da infraestrutura urbana. Pela ótica de Weid,

A fusão de companhias também foi um processo típico da expansão das linhas de bondes na capital. Excetuando-se a Companhia do Jardim Botânico, todas as outras se expandiram absorvendo empresas menores que atuavam em áreas próximas. Essa estratégia mostra uma tendência à monopolização. No final do século XIX, a cidade estava partilhada entre quatro ou cinco companhias principais (Weid, p.29, 1994)

Ao examinar os trajetos dos bondes ao longo do tempo, percebe-se que suas rotas não eram apenas fruto de demandas espontâneas da população, mas também resultado de estratégias políticas e econômicas que buscavam direcionar o crescimento da cidade. A implantação das linhas de bonde teve impactos diretos na estruturação do espaço urbano, incentivando a ocupação de determinadas áreas, impulsionando a especulação imobiliária e redefinindo hierarquias territoriais. Assim, estudar a história dos bondes é também estudar a história da organização do Rio de Janeiro e dos interesses que moldaram suas transformações urbanas.

Hoje, os bondes são mais lembrados como símbolos nostálgicos de uma era passada, e algumas linhas turísticas ainda operam, como os famosos bondes de Santa Teresa. Os bondes deixaram um legado cultural significativo, sendo frequentemente retratados em filmes, músicas e literatura, evocando uma sensação de romantismo e nostalgia. A popularidade dos bondes no Rio de Janeiro estava em linha com uma tendência global, com muitas cidades ao redor do mundo adotando sistemas de bondes no final do século XIX e início do século XX.

Metodologia

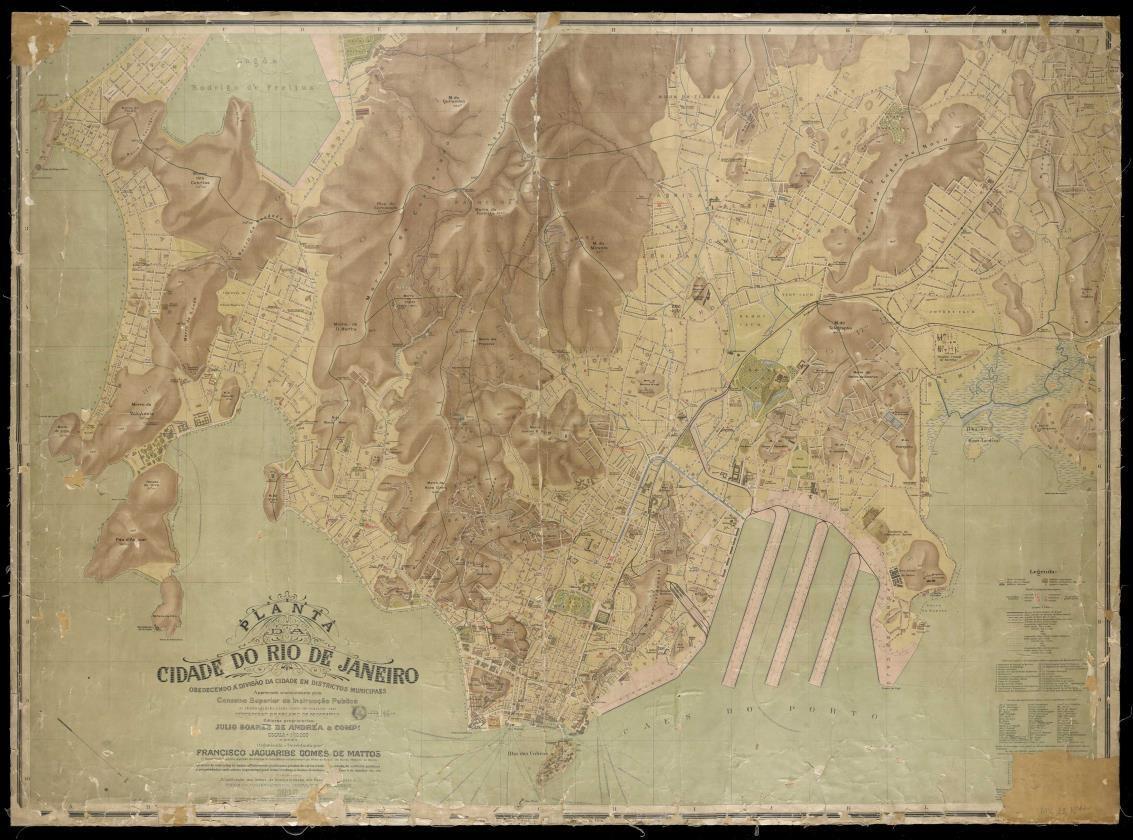

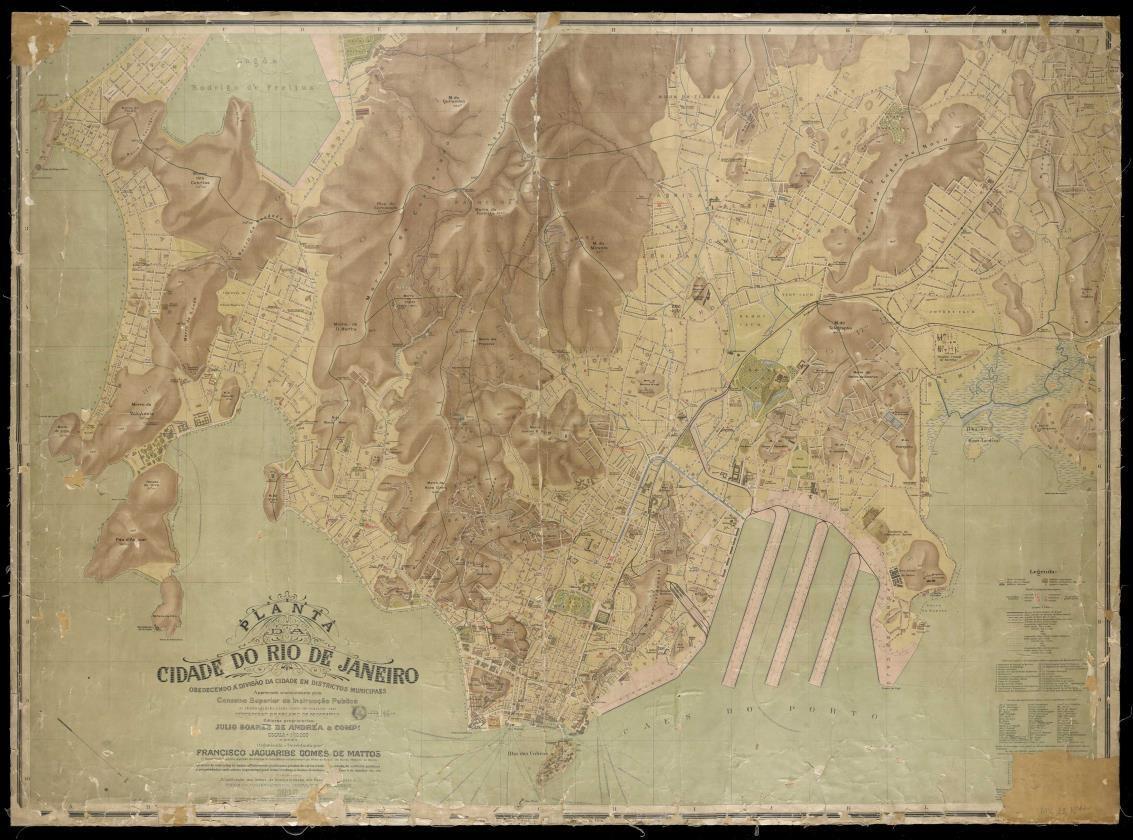

Para a realização deste estudo, foi fundamental conduzir uma busca minuciosa por mapas e plantas que documentassem os trajetos dos bondes no Rio de Janeiro durante a transição da tração animal para a elétrica. A dificuldade em encontrar mapas adequados mostra os desafios enfrentados pelos pesquisadores ao trabalhar com documentos históricos. Os mapas históricos foram obtidos a partir do acervo da Biblioteca Nacional Digital (BN Digital). No entanto, a quantidade de mapas que representavam as linhas de bonde desse período era reduzida. Entre os documentos disponíveis, apenas um atendeu aos critérios estabelecidos para a pesquisa, considerando fatores como conservação, escala e legenda (Figura 1).

Figura 1: Planta da cidade do Rio de Janeiro (1910)

Fonte: BN Digital – Biblioteca Nacional

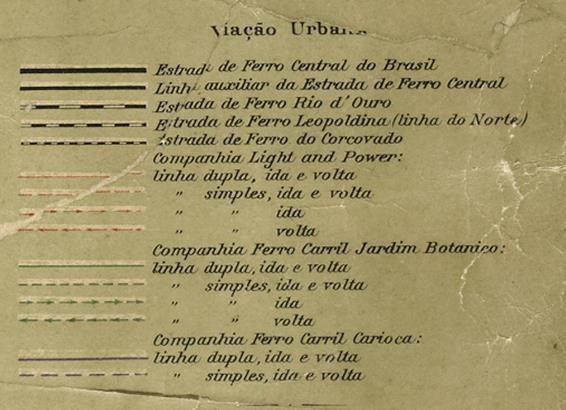

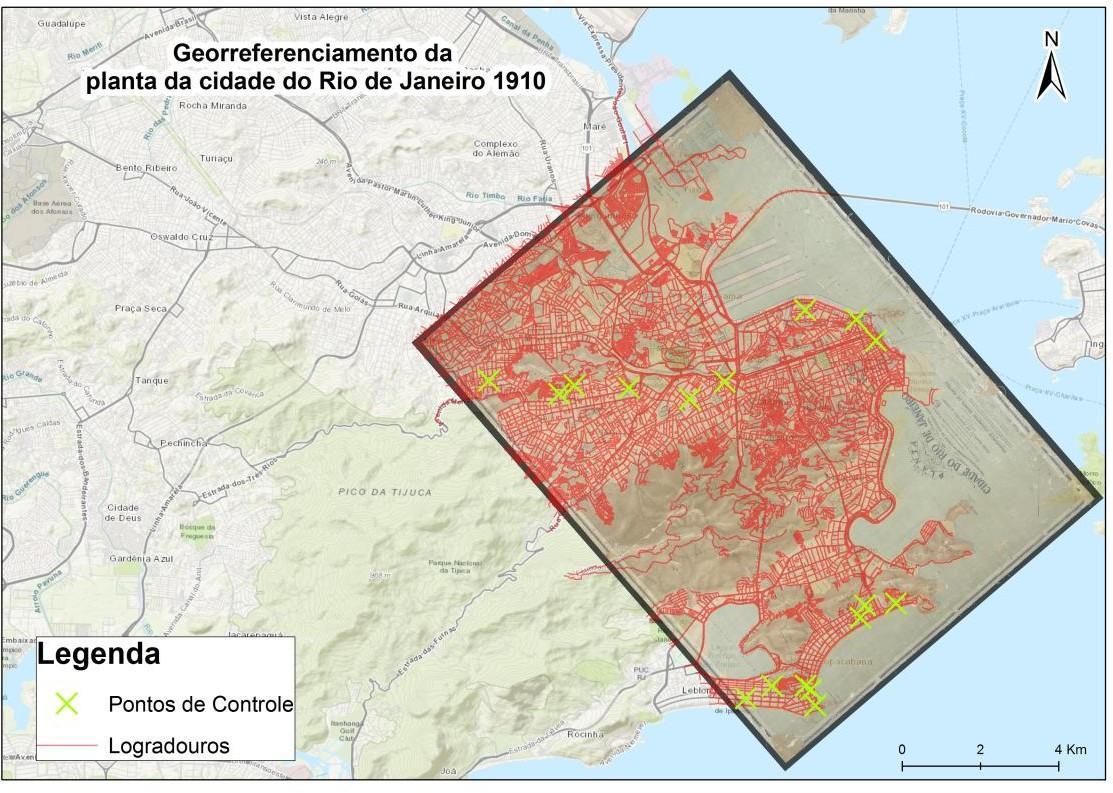

O estudo focou no período de transição da tração animal para a elétrica, correspondente ao final do século XIX e início do século XX, um momento de grande impacto na organização espacial da cidade. Para reforçar a identificação das companhias atuantes à época, foi incluída uma ampliação da legenda da Planta da Cidade do Rio de Janeiro, de Francisco Jaguaribe Gomes de Matos (1910), onde constam as referências às empresas de transporte (Figura 2).

Figura 2: Legenda ampliada da Planta da Cidade do Rio de Janeiro (1910)

Fonte: BN Digital – Biblioteca Nacional

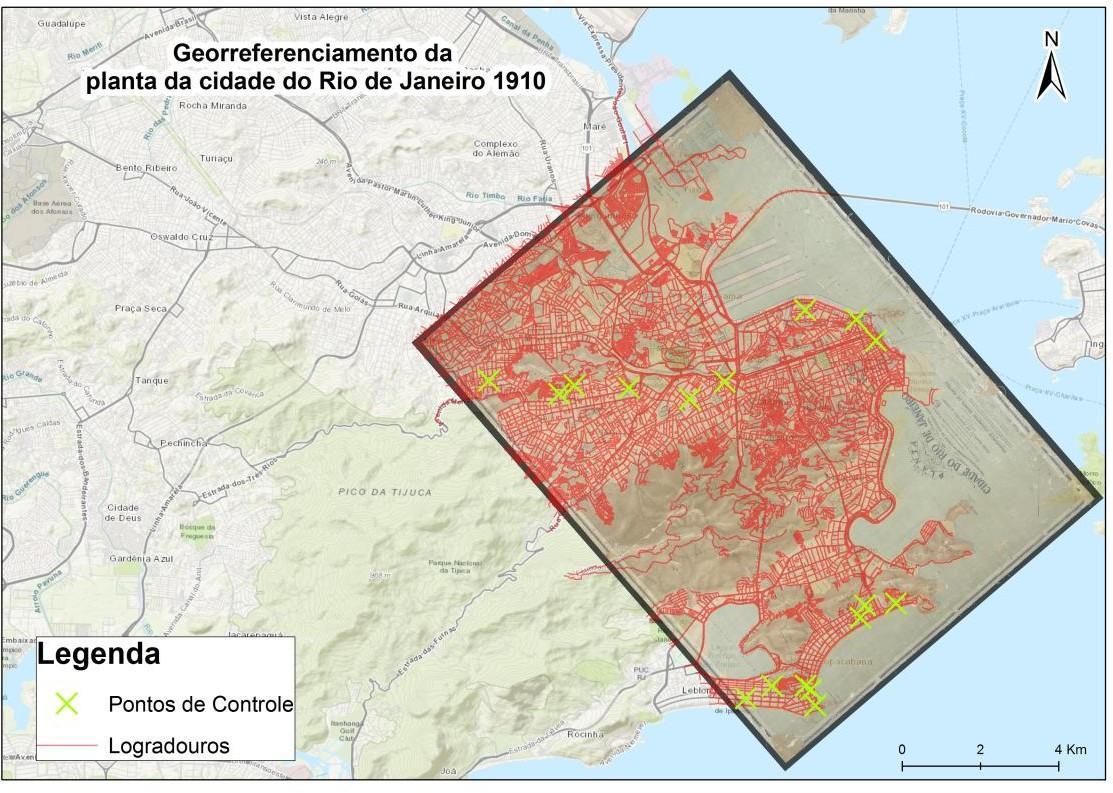

Como base de referência contemporânea, foram utilizadas as camadas de Logradouros e Limites de Bairros disponibilizadas pelo DATA.RIO, em formato shapefile (.shp), referenciadas ao SIRGAS2000 e projetadas no sistema UTM Fuso

23S. Essas bases foram escolhidas devido à sua compatibilidade com análises urbanas e precisão espacial adequadas para a sobreposição com os mapas históricos.

Para garantir a correta integração dessas bases com os mapas históricos, é fundamental que todas as feições sejam devidamente georreferenciadas. Nesse sentido, Teixeira e Christofoletti (1997) definem o georreferenciamento como o processo de associar uma feição à sua posição real no terreno por meio de um sistema de coordenadas conhecido, permitindo a identificação precisa de um ponto na superfície terrestre. Esse procedimento garante a coerência espacial dos dados e possibilita análises mais precisas na perseguição dos percursos históricos.

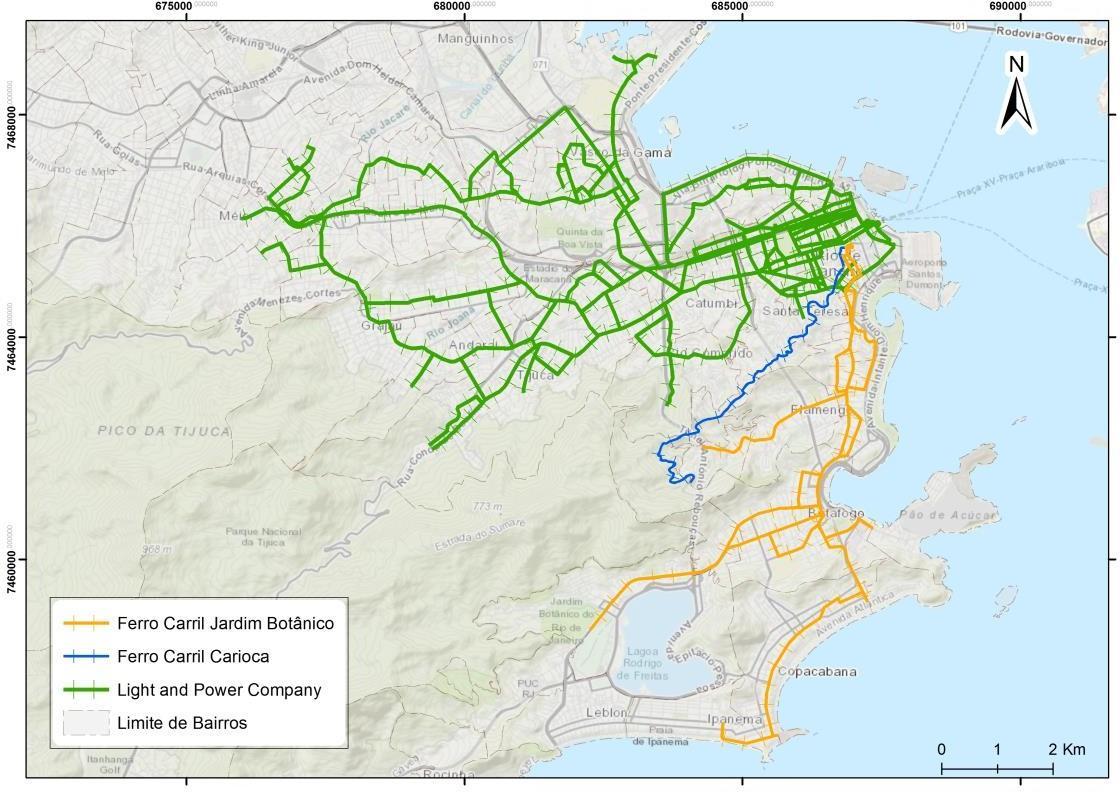

Dessa maneira, o procedimento de georreferenciamento utilizado neste estudo foi realizado de forma relativa, empregando a ferramenta “Georeferencing” no ArcGIS

10.3. Para isso, foram selecionados pontos de controle em feições coincidentes entre os mapas históricos e a cartografia contemporânea, como cruzamentos de vias (Figura 3), garantindo uma correspondência espacial adequada.

Figura 3: Georreferenciamento da planta de 1910

Figura 3: Georreferenciamento da planta de 1910

Fonte: Elaboração própria. 2019.

Após o georreferenciamento, os trajetos das linhas de bonde operantes em 1910 foram vetorizados e organizados em arquivos no formato shp.. Segundo Manenti et al. (2019):

A vetorização em tela é um método manual de vetorização que consiste no desenho dos vetores sobre a imagem do mapa em tela com o uso de um mouse. É realizado em um software específico de desenho e ao final obtém-se um mapa vetorial com as feições separadas (p.89).

Cada conjunto de dados foi estruturado de forma a representar individualmente as companhias atuantes no período, possibilitando a análise detalhada de suas redes. Esses dados vetoriais foram essenciais para a elaboração de mapas temáticos que retratam a malha de transportes da época. Os mapas foram integrados ao Basemap (Topographic), o que possibilitou a sobreposição e análise dos dados históricos em conjunto com informações espaciais contemporâneas. Essa integração facilitou a visualização das rotas dos bondes em relação à configuração urbana atual, permitindo uma análise espacial mais profunda e contextualizada. Esta abordagem metodológica possibilita auxiliar no processo de investigação, localização e visualização de acontecimentos importantes, em um determinado tempo e espaço.

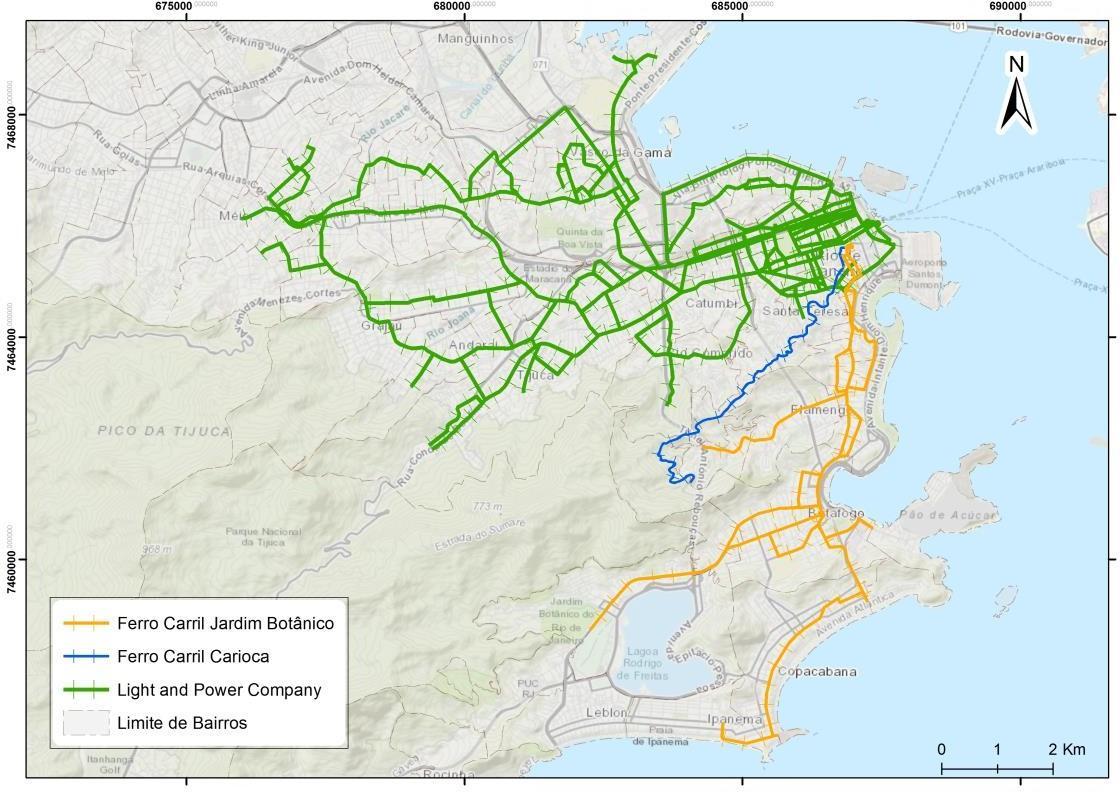

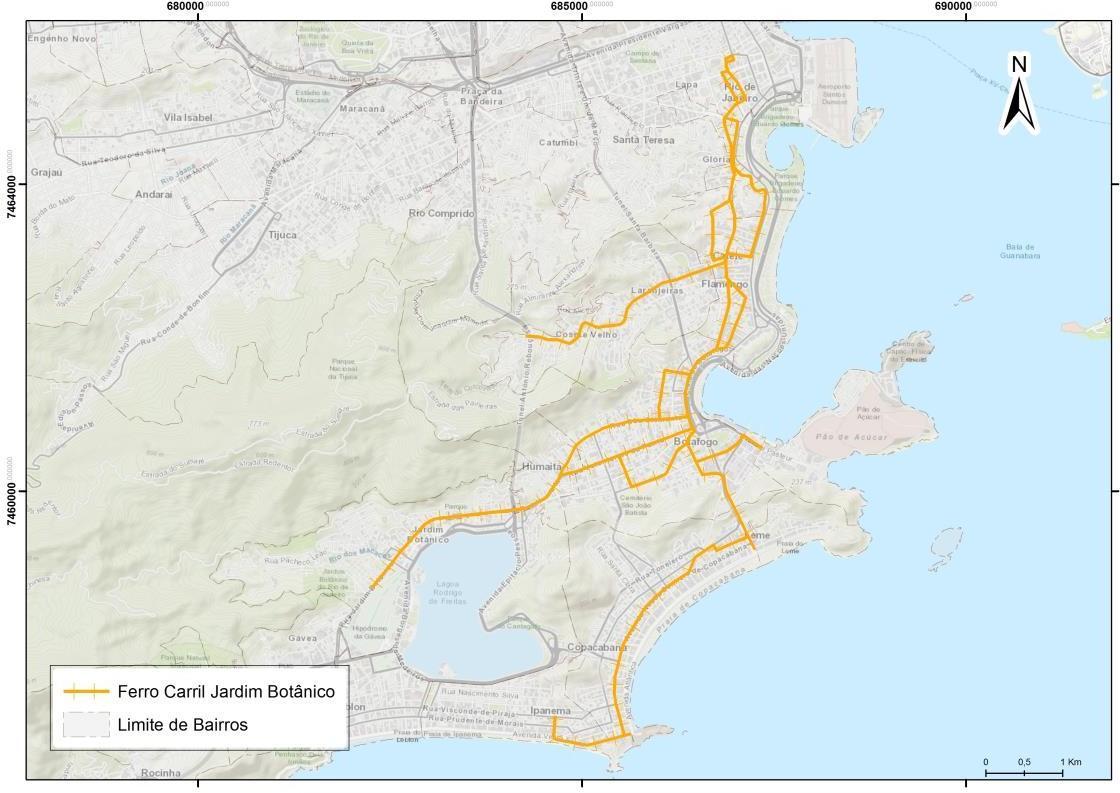

Figura 4: Vetorização dos trajetos dos bondes, segundo o mapa de 1910.

Fonte: Elaboração Própria. 2019.

Resultados

A seguir, os mapas ilustram a reconstrução dos trajetos das linhas de bonde em operação na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1910, baseada no georreferenciamento e na vetorização manual das rotas históricas. Além disso, as linhas foram categorizadas de acordo com as companhias que operavam naquele período, evidenciando a distribuição espacial. Esse processo possibilita uma melhor compreensão da organização do sistema de bondes na cidade, bem como das dinâmicas urbanas associadas ao transporte público do início do século XX.

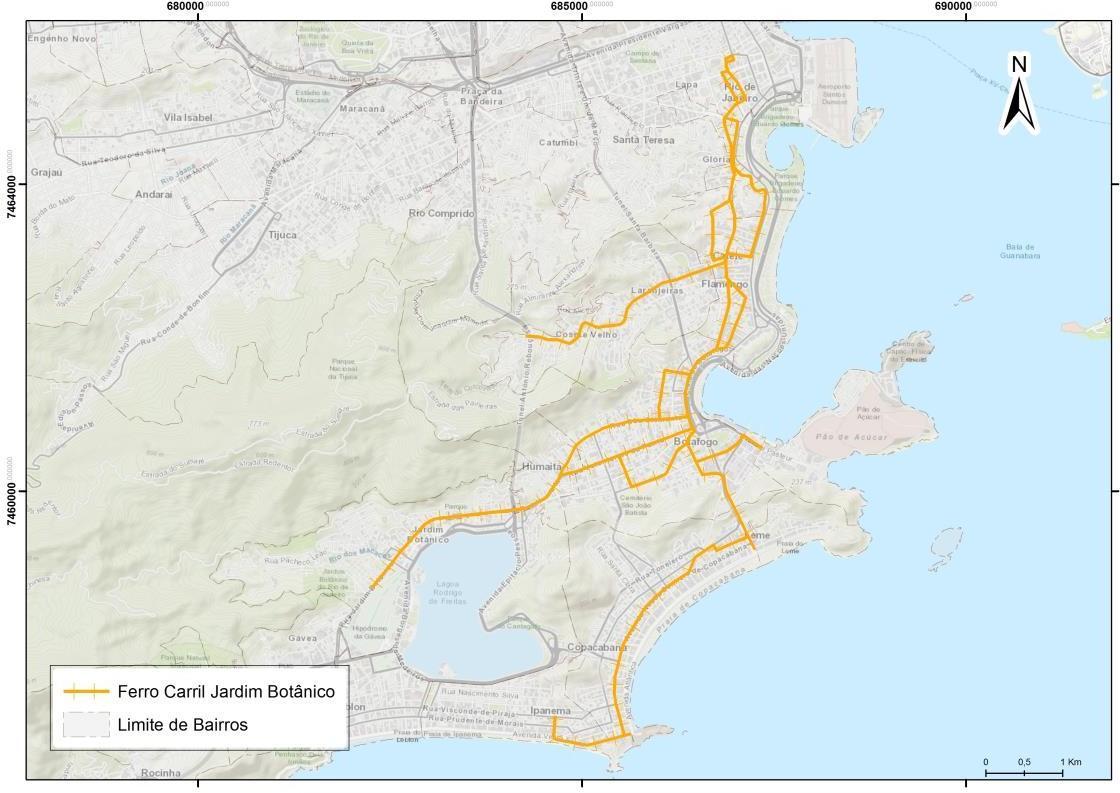

Dentre as companhias que atuavam na época, a Ferro Carril Jardim Botânico teve um papel central nas transformações do transporte urbano, especialmente durante a transição da tração animal para a elétrica, ocorrida entre o final do século XIX e o início do século XX. Seu itinerário original conectava a Praça XV de Novembro ao Jardim Botânico, passando por vias estratégicas como a Rua Primeiro de Março, a Avenida Central (atual Avenida Rio Branco) e o Largo do Machado. Essa linha foi essencial para a expansão da urbanização na zona sul da cidade, facilitando o acesso a novos bairros e promovendo a valorização de áreas antes pouco exploradas. Além disso, proporcionou maior conectividade entre o centro da cidade e importantes espaços de lazer e cultura, como o próprio Jardim Botânico (Figura 5).

Figura 5: Itinerário da Companhia Ferro Carril Jardim Botânico.

Fonte: Elaboração Própria. 2019.

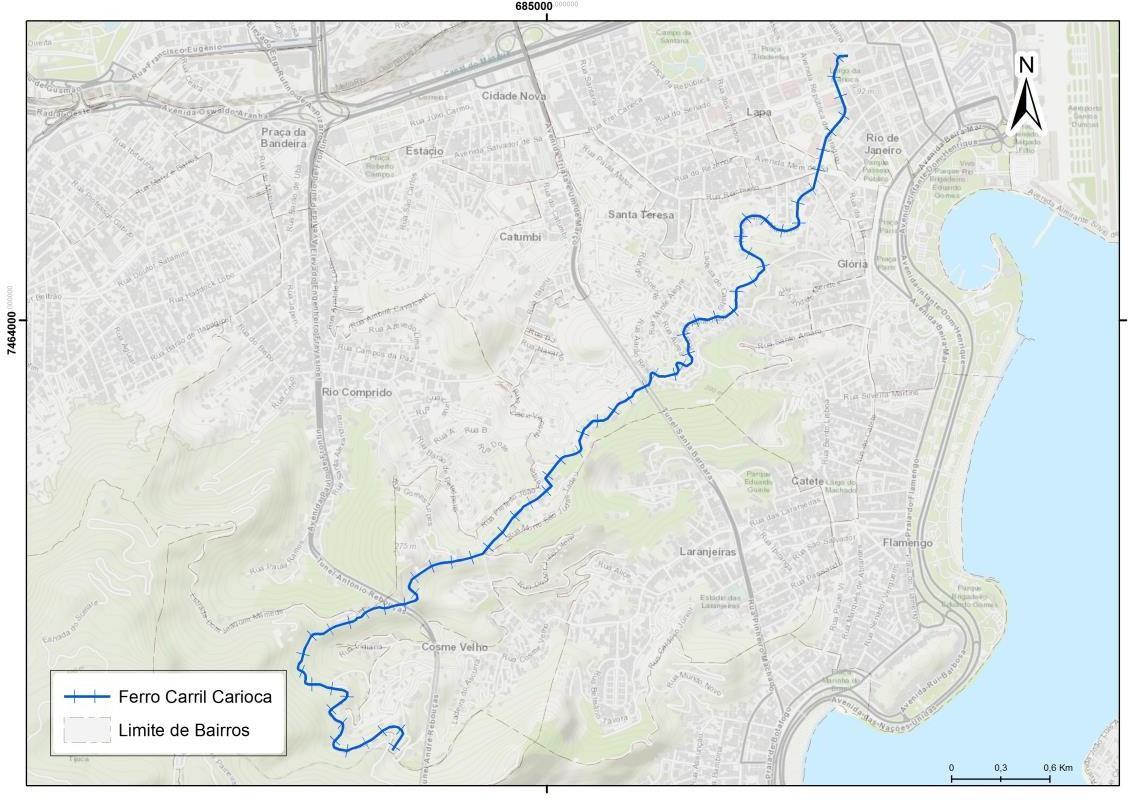

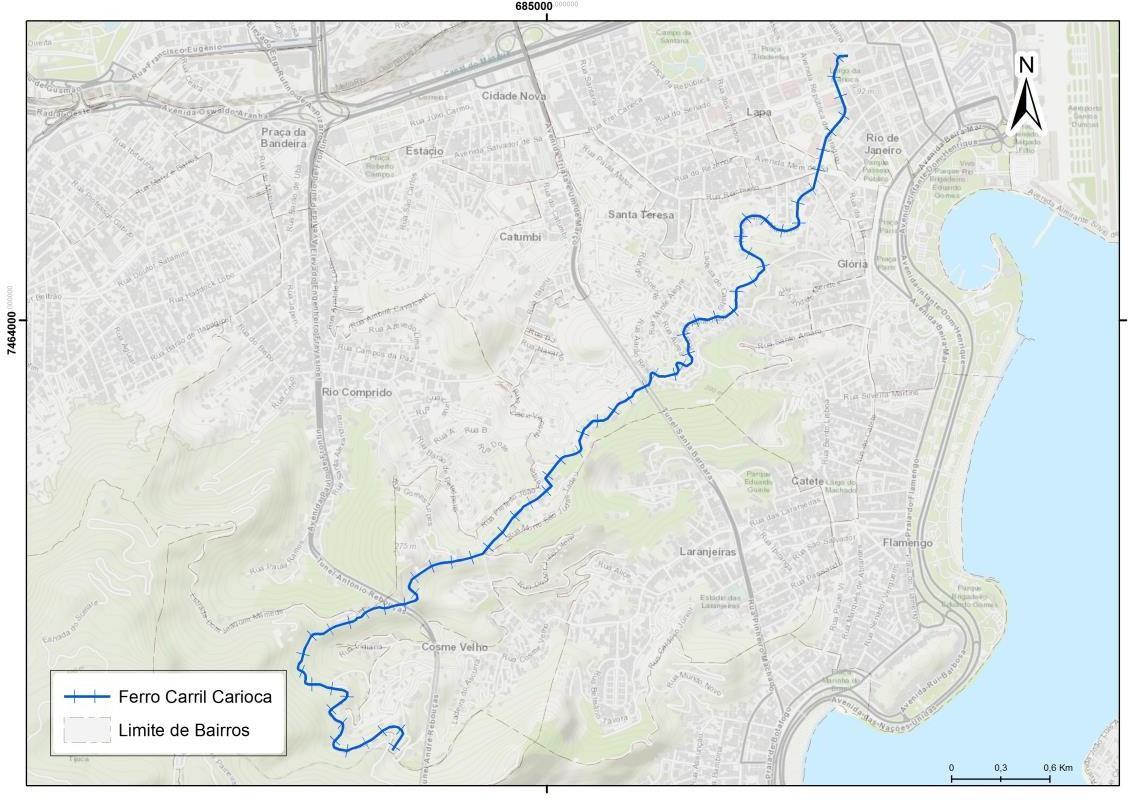

Em 1891, foi inaugurada a Companhia Ferro Carril Carioca, após a aquisição da concessão da empresa Plano Inclinado de Santa Teresa, que desde 1885 operava a linha ligando o bairro de Santa Teresa ao centro da cidade. A criação dessa nova companhia marcou um importante avanço na mobilidade urbana do Rio de Janeiro, consolidando o bairro de Santa Teresa como um dos primeiros a contar com um sistema regular de transporte público sobre trilhos. Além disso, a nova empresa obteve a permissão para expandir suas linhas até o Morro de Santo Antônio, ampliando a conectividade entre diferentes áreas da cidade e favorecendo o deslocamento da população.

A transição para um sistema mais moderno ocorreu em 1896, quando a Ferro Carril Carioca introduziu a tração elétrica em substituição à tração animal. A eletrificação permitiu um serviço mais eficiente e ágil, aumentando a capacidade de transporte e reduzindo os tempos de viagem. Suas linhas modernizadas passaram a conectar pontos estratégicos como o Morro de Santa Teresa, o Morro de Santo Antônio e os Arcos da Lapa, um dos principais marcos arquitetônicos do centro do Rio de Janeiro (Figura 6).

Figura 6: Itinerário da Companhia Ferro Carril Carioca.

Fonte: Elaboração Própria. 2019.

A Ferro Carril Carioca desempenhou um papel fundamental na reconfiguração do espaço urbano, contribuindo para a expansão da ocupação de Santa Teresa e incentivando a valorização do bairro como uma área residencial atrativa para as elites e a classe média da época. Ao longo das décadas, o sistema de bondes passou por diversas mudanças, incluindo a redução da malha ferroviária e a desativação de várias linhas devido à ascensão dos automóveis e ônibus no século XX. No entanto, a antiga companhia sobreviveu e, até hoje, mantém a tradição de operar com bondes elétricos, sendo a única remanescente desse período histórico. Atualmente, o bonde de Santa Teresa é um dos símbolos mais emblemáticos do Rio de Janeiro, não apenas por seu valor histórico e cultural, mas também como um atrativo turístico que preserva a memória do transporte público do século XIX e início do século XX.

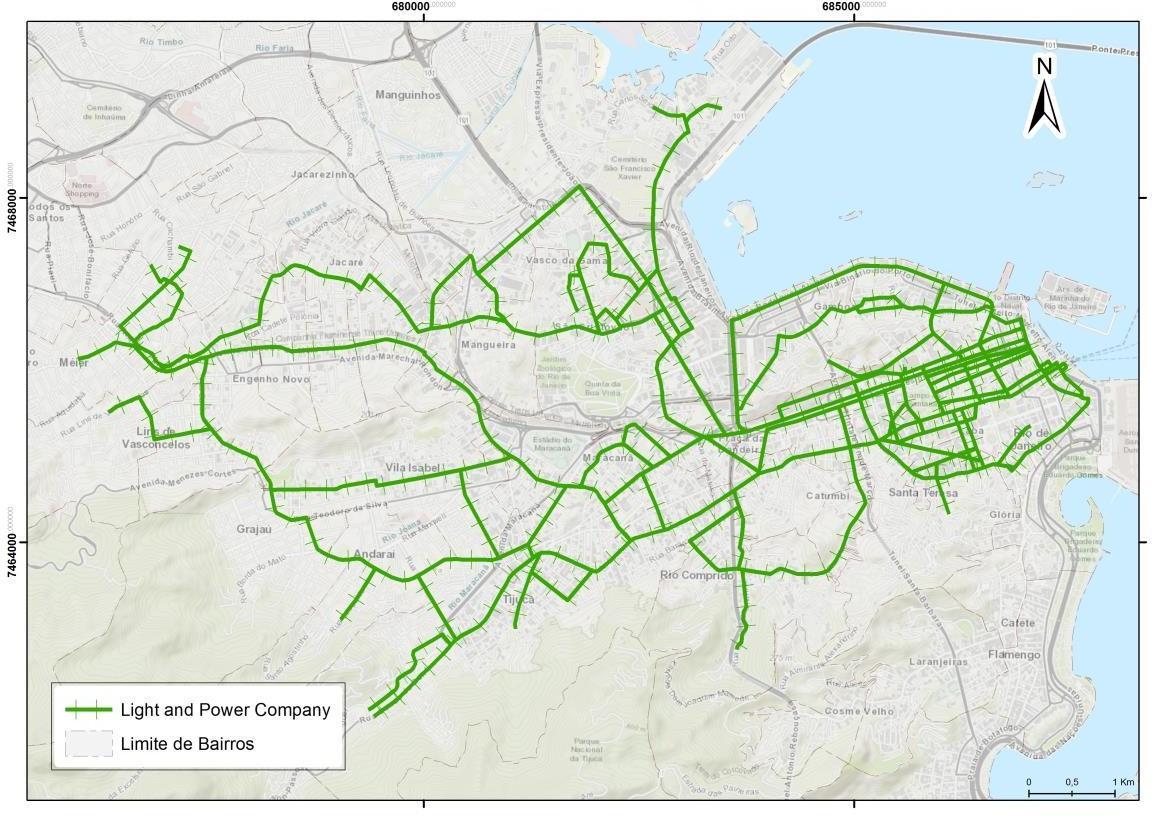

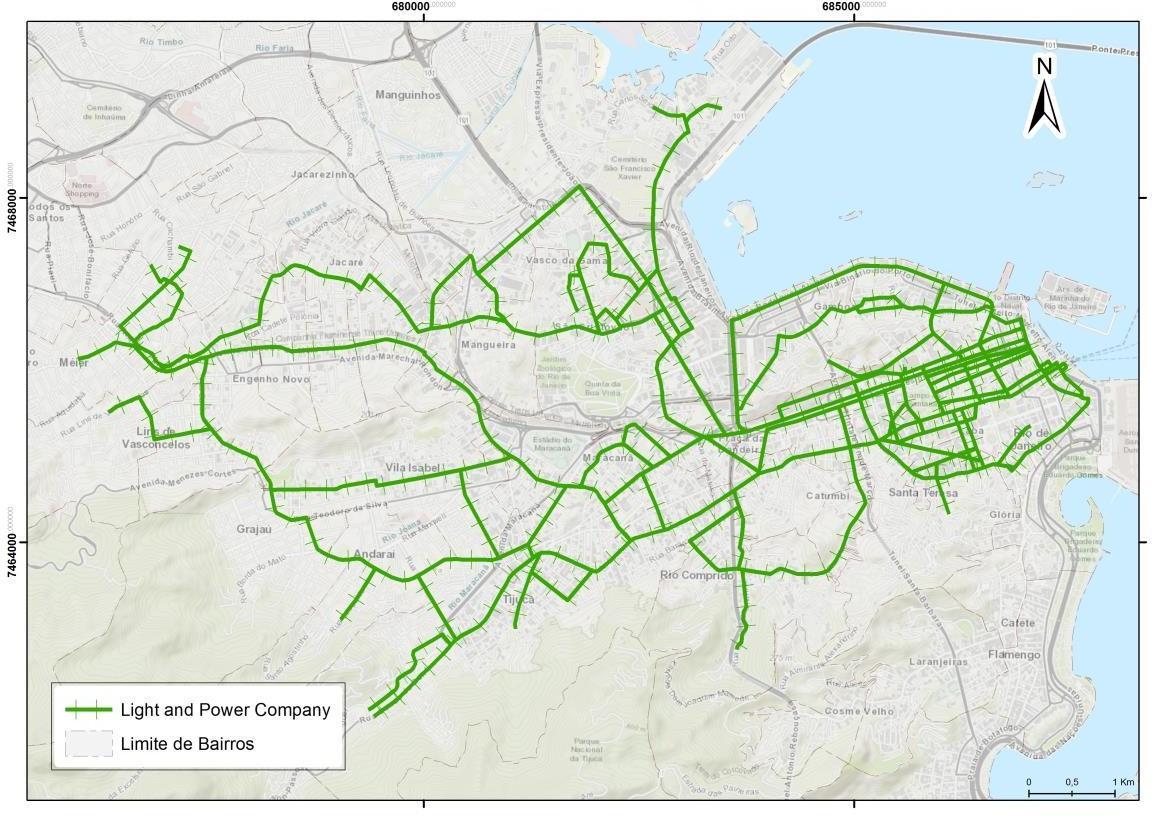

O itinerário da Tramway Light and Power Co. Ltda. abrangia uma extensa área da cidade do Rio de Janeiro, conectando bairros e pontos de interesse essenciais para a mobilidade urbana da época. Em 1910, a rede de bondes da Light já estava completamente eletrificada, marcando um ponto crucial na evolução do sistema de transporte público da cidade. Esse feito representou não apenas a modernização do transporte, mas também um grande avanço em termos de eficiência e capacidade, permitindo que a Light dominasse a infraestrutura de mobilidade urbana com um sistema de bondes rápidos e confiáveis. Nesse período, a empresa figurava como um verdadeiro monopólio no setor, consolidando sua presença com uma rede elétrica que facilitava a circulação dos cariocas por diversas partes da cidade (Figura 7).

Figura 7: Itinerário da Light and Power Company.

Fonte: Elaboração Própria. 2019.

Enquanto isso, a Companhia Ferro Carril Jardim Botânico ainda operava de forma independente, competindo diretamente com a Light, especialmente na zona sul. Esta companhia conectava bairros de grande importância como Botafogo, Copacabana, Ipanema e Leblon, oferecendo uma alternativa de transporte aos moradores e ao crescente número de visitantes. Paralelamente, a Companhia Vila Isabel, sob a direção da Light, expandia suas linhas para os subúrbios da zona norte, abrangendo áreas mais periféricas e aumentando a rede de transporte elétrico para regiões que anteriormente estavam mais afastadas dos centros urbanos.

A estratégia da Light para a expansão de seu sistema de transporte elétrico envolvia principalmente a modernização das antigas linhas que, até então, eram movidas por tração animal. A transição para a eletrificação não apenas aumentou a capacidade de transporte, mas também possibilitou a criação de novas rotas que integravam melhor as diversas áreas da cidade. Com a eletrificação das linhas, o sistema se tornou mais eficiente, permitindo maior velocidade, um alcance mais amplo e uma diminuição dos custos operacionais. Esse processo de modernização foi essencial para a cidade, especialmente em um período de urbanização acelerada e aumento populacional no início do século XX. A nova rede de bondes elétricos possibilitou que o Rio de Janeiro se adaptasse ao crescimento urbano, atendendo a uma demanda crescente por transporte rápido e acessível.

Conclusão

A transição para a tração elétrica, ocorrida no início do século XX, representou um marco significativo nas transformações urbanas do Rio de Janeiro, trazendo melhorias substanciais no sistema de transporte. A eletrificação não apenas aumentou a capacidade de passageiros, a frequência e a eficiência dos serviços, mas também proporcionou uma integração mais eficaz das diferentes regiões da cidade. Com o bonde elétrico, o Rio de Janeiro experimentou uma modernização acelerada, conectando o centro urbano a áreas periféricas, facilitando a expansão para novos bairros e possibilitando o desenvolvimento de regiões antes distantes. O bonde elétrico tornou-se um verdadeiro símbolo dessa transformação, refletindo tanto o avanço tecnológico quanto as profundas mudanças sociais e culturais que caracterizaram o período de crescimento urbano.

Essa transformação no transporte também ajudou a consolidar o Rio de Janeiro como um modelo de cidade moderna, influenciada pelo progresso e pela integração entre áreas urbanas e suburbanas. O itinerário das linhas de bonde, em particular, revela as dinâmicas de mobilidade e as intenções de planejamento urbano de uma cidade que buscava se conectar de maneira mais eficiente, refletindo a emergência de um novo padrão de vida e organização social. A digitalização e vetorização dos trajetos históricos de bonde permitiram recuperar, com maior precisão, o desenho das linhas de 1910, revelando a distribuição territorial das infraestruturas de transporte e sua influência na configuração urbana.

A análise da rede de bondes da época revela um modelo de mobilidade centrado no núcleo histórico do Rio de Janeiro, com as linhas de bonde se irradiando para bairros periféricos em expansão. Esse padrão de transporte contribuiu para a formação de eixos estruturadores do crescimento urbano, moldando a lógica de ocupação territorial que perdurou ao longo das décadas seguintes e impactou diretamente a forma como o Rio de Janeiro se desenvolveu.

Conforme Abreu (2005, p. 189-220), a cartografia histórica desempenha um papel fundamental na compreensão da evolução e estruturação do espaço ao longo do tempo, possibilitando a análise de sua configuração desde sua origem até o presente. Com os avanços nos sistemas de informações geográficas e nas ferramentas computacionais, tornou-se viável a recuperação e o processamento de dados geográficos contidos em mapas históricos. Assim, o atual cenário tecnológico permite a conversão de mapas analógicos, valiosos por seu conteúdo histórico, em um ambiente digital, favorecendo sua reconstrução dinâmica e possibilitando a observação das transformações espaciais do passado por meio de recursos modernos.

A reconstrução dos itinerários das linhas de bonde oferece não apenas uma compreensão mais profunda da evolução da mobilidade na cidade, mas também oferece subsídios importantes para analisar os desafios enfrentados pelo transporte público contemporâneo, permitindo comparações entre os problemas do passado e as soluções atuais em termos de infraestrutura, mobilidade e integração social. Em última análise, essa análise histórica é uma ferramenta essencial para entender o processo de urbanização e as transformações que continuam a moldar a cidade.

Referências

ABREU, Maurício A. Evolução Urbana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: IPLANRIO, 1987.

ABREU, Maurício A. Reencontrando a antiga cidade de São Sebastião: mapas conjecturais do Rio de Janeiro do século xvi. Revista Cidades, Brasil, v. 2, n. 4, p. 189–220, 2021. DOI: 10.36661/2448-1092.2005v2n4.12599.

CARVALHO, Carlos Delgado de. História da Cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Biblioteca Carioca, 1990.

FERNANDES, Manoel do Couto; MENEZES, Paulo Márcio Leal de; CRUZ, Carla Bernadete Madureira. Cartografias do Ontem, Hoje e Amanhã. Curitiba: Appris, 2022.

LOPES, Dario Rais; MARTORELLI, Martha; VIEIRA, Aguiar Gonzaga. Mobilidade urbana: conceito e planejamento no ambiente brasileiro. Editora Appris, 2021.

MENEZES, P. M. L., LEPORE, V. M. G., FERREIRA, T. S. Cartografia Histórica como suporte para análise geográfica. IV Colóquio Brasileiro de Ciências Geodésicas, 2005.

SANTOS, M. M. D. OLIVEIRA, P. M. L. Georreferenciamento de mapas históricos. Geografias, v. 6, n. 2, p. 92-105, 2010. Disponível em: https://periodicos.ufmg.br/index.php/geografias/article/view/13268. Acesso em: 15 fev. 2025.

TEIXEIRA A.. CHRISTOFOLETTI A.. Sistemas de Informação Geográfica: Dicionário Ilustrativo. São Paulo: Editora Hucitec Ltda; 1997.

WEID, E. v. d.. O Bonde como Elemento de Expansão Urbana no Rio de Janeiro. Siglo XIX, Cidade do México, n.16, p. 78-103, 1994.

Sobre os Autores

Adriene dos Santos Duarte é Engenheira Cartógrafa formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), com especialização em Análise Ambiental e Gestão Territorial pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE/IBGE) e mestra em População, Território e Estatísticas Públicas pela mesma instituição. Possui expertise em Geoprocessamento e SIG, com domínio de ferramentas como QGIS, ArcGIS, entre outras. Sua atuação inclui métodos de georreferenciamento e análise de dados geoespaciais, além de cartografia, com foco em vetorização, edição e atualização de bases cartográficas.

Claudio João Barreto dos Santos possui graduação em Engenharia Cartográfica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ (1981), Mestrado em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas- ENCE IBGE - (2001) e Doutor em Ciências - Geografia, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (2008). Atualmente é Professor Adjunto do Departamento de Cartografia da Faculdade de Engenharia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ. Foi Tecnologista Senior da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e Professor Colaborador da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE - ENCE. Tem experiência na área de Geociências, com ênfase em Cartografia, atuando principalmente nos seguintes temas: cartografia, modelos digitais do terreno, nomes geográficos, toponímia, educação cartográfica, cartografia social e história da cartografia. Delegado Brasileiro como representante do país nos seguintes eventos internacionais: XXIII International Cartographic Conference realizada em Moscou 2007; International Cartographic Conference to Americas realizada em Nova York na ONU em 1997; Fórum do Projeto Mapeamento Global realizado em Gifú Japão em 1997.

Renato da Silva de Lopes é Engenheiro Cartógrafo formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), especialista em Análise Ambiental e Gestão do Território pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE/IBGE) e Mestre em População, Território e Estatísticas Públicas pela mesma instituição. Atualmente, atua como líder da equipe de Dados e SIG do World Mosquito Program (WMP – Brasil) e encontra-se em processo transitório para atuar como PMO. Analista de Dados e SIG no World Mosquito Program (WMP-Brasil), vinculado à Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (FIOTEC), no Brasil, e está em processo de transição para atuar como Gerente de Projetos e líder da equipe de dados.

Contribuições dos Autores

Conceituação, A.D.D., C.J.B.S., R.S.L.; metodologia, A.D.D., R.S.L.; software, A.D.D., R.S.L.; validação, A.D.D., C.J.B.S., R.S.L.; análise formal, A.D.D., C.J.B.S., R.S.L.; investigação, A.D.D., C.J.B.S., R.S.L.; curadoria de dados, A.D.D., R.S.L; redação—preparação do rascunho original, A.D.D.; redação—revisão e edição, A.D.D., C.J.B.S., R.S.L.; visualização, A.D.D., C.J.B.S., R.S.L.; supervisão, C.J.B.S., R.S.L.; administração do projeto, A.D.D.; Todos os autores leram e concordaram com a versão publicada do manuscrito

Agradecimentos

Os autores reconhecem as contribuições da Biblioteca Nacional e do Instituto Pereira Passos na disponibilização de fontes documentais essenciais para esta pesquisa.

Conflitos de Interesse

Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

Sobre a Coleção Estudos Cariocas

A Coleção Estudos Cariocas (ISSN 1984-7203) é uma publicação de estudos e pesquisas sobre o Município do Rio de Janeiro, vinculada ao Instituto Pereira Passos (IPP) da Secretaria Municipal da Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Seu objetivo é divulgar a produção técnico-científica sobre temas relacionados à cidade do Rio de Janeiro, bem como sua vinculação metropolitana e em contextos regionais, nacionais e internacionais. Está aberta a quaisquer pesquisadores (sejam eles servidores municipais ou não), abrangendo áreas diversas - sempre que atendam, parcial ou integralmente, o recorte espacial da cidade do Rio de Janeiro.

Os artigos também necessitam guardar coerência com os objetivos do Instituto, a saber:

- Promover e coordenar a intervenção pública sobre o espaço urbano do Município;

- Prover e integrar as atividades do sistema de informações geográficas, cartográficas, monográficas e dados estatísticos da Cidade;

- Subsidiar a fixação das diretrizes básicas ao desenvolvimento socioeconômico do Município.

Especial ênfase será dada no tocante à articulação dos artigos à proposta de desenvolvimento econômico da cidade. Desse modo, espera-se que os artigos multidisciplinares submetidos à revista respondam às necessidades de desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro.