Volumen 13 Número 1 *Autor(a) correspondiente adriene.duarte@yahoo.com.br Envío 2 Feb 2025 Aceptación 31 Mar 2025 Publicación 7 Abr 2025 ¿Cómo citar? DUARTE, A. S.; SANTOS, C. J. B.; LOPES, R. S.. Rieles del pasado: un viaje cartográfico a través de las líneas de tranvía de Río de Janeiro en 1910. Coleção Estudos Cariocas, v. 13, n. 1, 2025.

DOI: 10.71256/19847203.13.1.131.2025 El artículo fue originalmente enviado en PORTUGUÉS. Las traducciones a otros idiomas fueron revisadas y validadas por los autores y el equipo editorial. Sin embargo, para una representación más precisa del tema tratado, se recomienda que los lectores consulten el artículo en su idioma original.

| Rieles del pasado: un viaje cartográfico a través de las líneas de tranvía de Río de Janeiro en 1910 Tracks of the past: a cartographic journey through the tram lines of Rio de Janeiro in 1910 Trilhos do passado: uma jornada cartográfica pelas linhas de bonde do Rio de Janeiro em 1910 Adriene dos Santos Duarte¹*, Claudio João Barreto dos Santos²

y Renato da Silva Lopes³ 1Escola Nacional de Ciências Estatísticas - ENCE/IBGE, R. André Cavalcanti, 106 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20231-050, ORCID 0000-0001-9695-579X, adriene.duarte@yahoo.com.br 2Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rua São Francisco Xavier, 524, Maracanã, Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20550-900, ORCID 0000-0001-8966-3342, cljclj6@gmail.com 3Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz, Av. Brasil, 4036 - Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, 21040-361 , ORCID 0009-0008-4665-9309 , renato.engcarto@gmail.com

ResumenEl artículo contribuye a la historia urbana al aplicar la cartografía histórica y los Sistemas de Información Geográfica (SIG) para reconstruir los itinerarios de los tranvías en Río de Janeiro en el siglo XX, especialmente durante la transición de la tracción animal a la eléctrica. Utilizando herramientas SIG, se georeferenciaron y vectorizaron mapas históricos, lo que permitió reconstruir con precisión las rutas. Los resultados revelan transformaciones en la movilidad urbana y la influencia de las innovaciones tecnológicas en el transporte. La investigación valora el patrimonio histórico y mejora las metodologías de la cartografía histórica, ampliando su uso en estudios urbanos, conservación de la memoria y análisis de la evolución del transporte. Palabras clave: Cartografía histórica, Tranvías, Movilidad urbana AbstractThe article contributes to urban history by applying historical cartography and Geographic Information Systems (GIS) to reconstruct the itineraries of trams in Rio de Janeiro during the 20th century, especially during the transition from animal traction to electric power. Using GIS tools, historical maps were georeferenced and vectorized, allowing for the precise reconstruction of the routes. The results reveal transformations in urban mobility and the influence of technological innovations on transportation. The research values historical heritage and enhances historical cartography methodologies, expanding their use in urban studies, memory preservation, and the analysis of transportation evolution. Keywords: Historical Cartography, Trams, Urban Mobility ResumoO artigo contribui para a história urbana ao aplicar cartografia histórica e Sistemas de Informação Geográfica (SIG) na reconstrução dos itinerários dos bondes do Rio de Janeiro no século XX, especialmente durante a transição da tração animal para a elétrica. Utilizando ferramentas GIS, mapas históricos foram georreferenciados e vetorizados, permitindo a reconstrução precisa dos trajetos. Os resultados revelam transformações na mobilidade urbana e a influência das inovações tecnológicas no transporte. A pesquisa valoriza o patrimônio histórico e aprimora metodologias de cartografia histórica, ampliando seu uso em estudos urbanos, preservação da memória e análise da evolução dos transportes. Palavras-chave: Cartografia Histórica, Bondes, Mobilidade Urbana |

Introducción

La relación entre la producción de mapas y la trayectoria de la humanidad es vasta y multifacética. En el campo de la historia urbana, esta conexión se vuelve aún más evidente, especialmente cuando se integra la cartografía histórica a nuevas tecnologías. El avance de las herramientas computacionales ha desempeñado un papel fundamental en la creación de metodologías innovadoras para el análisis y la recuperación de información presente en documentos cartográficos históricos, como mapas y planos. Herramientas modernas como los SIG permiten superponer mapas históricos y contemporáneos, facilitando el análisis de la evolución urbana y territorial. Estos recursos tecnológicos posibilitan una comprensión profunda de los cambios espaciales, permitiendo el estudio de la evolución de las ciudades y de las sociedades que en ellas se desarrollan.

Para Menezes,

Los mapas históricos son excelentes archivos temporales, actuando como si fueran archivos de época, para un determinado espacio geográfico, proporcionando subsidios para el posicionamiento correcto del espacio en el tiempo, permitiendo así la recuperación de información de época, estableciendo la caracterización de estudios evolutivos sobre tendencias de ocupación y uso del suelo y del paisaje en general (Menezes et al., 2005).

Los mapas históricos, como destaca Menezes (et al., 2005), actúan como registros temporales que posibilitan la recuperación de información de época y el análisis de su evolución. Sin embargo, su relevancia va más allá del carácter documental. Además de archivar transformaciones espaciales, los mapas desempeñan un papel activo en la organización del territorio y en la construcción del conocimiento geográfico. Así, la cartografía histórica no solo permite identificar tendencias evolutivas del paisaje, sino que también se consolida como una herramienta esencial para interpretar y reconstruir períodos marcantes de la historia urbana.

Siendo así, los mapas históricos están interligados al pasado y al presente, documentando las dinámicas territoriales de su época al mismo tiempo que proporcionan subsidios para la planificación y gestión del espacio geográfico en la actualidad. Son ventanas al pasado, permitiendo no solo observar transformaciones espaciales, sino también entender las dinámicas sociales, económicas y políticas que moldearon esos cambios.

Desde la perspectiva de Fernandes,

Las múltiples aplicaciones de la Cartografía Histórica, traídas al presente e incluso en estudios predictivos llevados al futuro, dan una pequeña idea de la amplitud de los trabajos que pueden desarrollarse. Por otro lado, el rescate de información del pasado, por medio de los mapas, crea la satisfacción de un viaje en el tiempo, transportando al investigador a aquel momento en el cual busca responder a los cuestionamientos que formuló en el presente (Fernandes et al., 2021, p. 87).

La relación entre el pasado y el presente, destacada por Fernandes (et al., 2021), encuentra un campo útil de aplicación en el vasto acervo histórico-cartográfico de Río de Janeiro. Mapas, planos y documentos antiguos no solo registraron las transformaciones de la ciudad a lo largo de los siglos, sino que permitieron al investigador una reflexión sobre las dinámicas espaciales de la época, auxiliando en la interpretación de los territorios y en la formulación de nuevas perspectivas sobre el desarrollo urbano. Por ello, la cartografía histórica no se limita a un rescate de memorias, sino que se afirma como instrumento esencial para comprender la trayectoria de la ciudad y subsidiar reflexiones sobre su configuración urbana. Como señala Campos (2016), los mapas históricos no son meros retratos neutros del espacio, sino expresiones de intereses y disputas que moldearon la urbanización carioca.

Esta relación entre cartografía y urbanización se refleja de manera evidente en la movilidad urbana, uno de los principales vectores de transformación del espacio a lo largo del tiempo. En el caso de Río de Janeiro, los mapas históricos registraron no solo la configuración territorial de la ciudad, sino también los cambios en la estructura de transporte que influenciaron su expansión. Los tranvías, por ejemplo, fueron fundamentales en ese proceso, instalados como agentes estructuradores de la malla urbana desde el siglo XIX e impactando directamente la organización espacial y la dinámica de la ciudad.

En este contexto, la cartografía histórica desempeña un papel esencial en la supervisión de los itinerarios de los tranvías de Río de Janeiro durante esa transición. El análisis de mapas antiguos permite comprender la evolución de las trayectorias, identificar cambios en el trazado de las líneas e interpretar las influencias socioeconómicas que moldearon la configuración del transporte en la ciudad. Utilizando técnicas de georreferenciamiento y vectorización, este estudio busca rescatar y representar espacialmente las trayectorias de las líneas de tranvía en 1910, proporcionando una visión detallada de las dinámicas de movilidad de la época y su relación con el crecimiento urbano carioca.

Ante esto, este artículo tiene como objetivo principal reconstruir los recorridos de los tranvías de Río de Janeiro a principios del siglo XX, enfatizando las transformaciones ocurridas con la transición de la tracción animal a la eléctrica. La metodología empleada involucra la utilización de Sistemas de Información Geográfica (SIG) para el análisis y georreferenciamiento de mapas históricos, permitiendo la superposición de información espacial de diferentes períodos. Este enfoque posibilita una reconstitución espacial precisa de las infraestructuras urbanas y de su evolución a lo largo del tiempo. Al reconstruir esos itinerarios, se pretende no solo proporcionar una visión detallada de la movilidad urbana de la época, sino también contribuir a la preservación de la memoria urbana y a la comprensión de las transformaciones que moldearon el desarrollo territorial y social de la ciudad (Carvalho, 2014).

Breve contextualización

Durante el período colonial, los medios de transporte eran bastante rudimentarios. Las literas, sillas y redes se usaban para recorridos cortos, mientras que barcos y monturas a caballo eran comunes para distancias más largas. Con la llegada de la corte portuguesa en 1808, la ciudad creció rápidamente, aumentando la demanda por un sistema de transporte público más eficiente.

En 1817 surgieron las primeras diligencias, seguidas por góndolas en 1838, ómnibus en 1842 y tílburis en 1846, todos movidos por tracción animal. La introducción de los tranvías en 1868 marcó un gran avance. Inicialmente tirados por burros y caballos, los tranvías facilitaron la expansión urbana y conectaron diferentes áreas de la ciudad. Como destaca Weid,

Los transportes existentes eran tirados por caballos o burros. Podían ser tílburis o calesas, que eran vehículos individuales o para pocas personas, carretas para transporte de carga, y las diligencias, ómnibus y góndolas, que eran los tipos de transportes colectivos existentes. Las diligencias eran como carruajes grandes tirados por cuatro caballos. Se usaban para viajes más largos y no tenían espacio para muchas personas. "Recibían pasajeros descalzos y sin cuello... y transportaban bultos de ropa y pequeñas cargas, bandejas con dulces, verduras y frutas, de las que eran vendidas por los mercaderes ambulantes" (Weid, 1994, p. 5).

Como una de las primeras infraestructuras de transporte público de la ciudad, los tranvías fueron determinantes en la estructuración del espacio urbano y en el crecimiento económico de la capital. Sin embargo, su operación presentaba desafíos significativos, como baja velocidad, capacidad limitada y la dependencia de la fuerza de los animales, volviéndose progresivamente incompatibles con la dinámica de una ciudad en acelerado proceso de modernización y crecimiento poblacional.

Rápidamente se volvieron una parte esencial de la infraestructura de transporte de la ciudad. No obstante, con el crecimiento poblacional y la necesidad de un sistema de transporte más eficiente, la electrificación de las líneas de tranvía se convirtió en una prioridad para acompañar el desarrollo urbano y económico de la capital brasileña:

La mayoría de las actividades humanas está relacionada al desplazamiento de un local a otro. Así, las preocupaciones con los desplazamientos —distancias, recorrido, tiempo y seguridad— son inherentes al proceso de desarrollo de la humanidad. Y cuando se trata de desplazamientos en las ciudades, esas preocupaciones acompañan la evolución y las tendencias de la urbanización a lo largo de toda la historia (Lopes et al., 2021, pp. 22-23).

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, los tranvías pasaron a ser movidos inicialmente a vapor y, posteriormente, a electricidad:

En Brasil, los tranvías sobre rieles de hierro y tracción animal fueron los primeros servicios de transporte colectivo. Operados en Río de Janeiro por la "Companhia de Carris de Ferro da Cidade à Boa Vista na Tijuca", una de las empresas que obtuvieron concesión para la explotación de ese tipo de servicio por Decreto Imperial de 1856. El viaje inaugural ocurrió en enero de 1859, con la participación del Emperador D. Pedro II. Había solamente dos vehículos. El primer recorrido iba de la Calle Ouvidor, en el centro de la ciudad, hasta la Plaza Machado, en Catete. Los carros eran cerrados y con capacidad para hasta treinta pasajeros (...). Después de tres años operando con tracción animal, estos fueron sustituidos por pequeñas locomotoras a vapor (...) (Lopes et al., 2021, p. 32).

A finales de ese siglo, la electrificación de los tranvías marcó un momento crucial en la historia del transporte público de la ciudad. Sin embargo, esa transición no fue dinámica, siendo resultado de un proceso gradual que involucró varias empresas, concesiones y transformaciones en la infraestructura urbana. A partir de 1890, las concesiones de las compañías incluían la exigencia de electrificación de las líneas, como destaca Weid:

A finales del siglo surgieron nuevas formas de energía, con el descubrimiento de la electricidad, y comenzaron las experiencias de aplicación de nuevos sistemas. Cuando fueron renovadas las concesiones de las compañías de tranvías, en 1890, una de las cláusulas insertadas en casi todos los contratos era la exigencia de electrificación de las líneas (Weid, 1994, p. 18).

La introducción de la electricidad abrió nuevas perspectivas para los tranvías, promoviendo mayor eficiencia operativa, reducción de costos y ampliación de la capacidad de pasajeros. Más que una innovación, la electrificación de los tranvías estaba inserta en un contexto de transformación profunda de la ciudad, impulsado por ideales de modernidad y progreso. Este avance no solo mejoró el sistema de transporte, sino que también alteró el paisaje urbano y la organización del espacio, redefiniendo áreas centrales y periféricas de Río de Janeiro.

A partir de 1892, experiencias con tranvías eléctricos comenzaron a realizarse, acelerando el proceso de transición. La Companhia Ferro Carril do Jardim Botânico fue una de las primeras compañías en adoptar la electrificación en 1896, seguida por la Companhia Ferro Carril Carioca, que modernizó sus operaciones para atender la creciente demanda por transporte público. Infraestructuras como la usina termoeléctrica de la Calle Riachuelo fueron fundamentales para viabilizar esa modernización, garantizando el suministro de energía necesario para la expansión del nuevo modelo de transporte.

En los años siguientes, empresas como la Estrada de Ferro da Tijuca ampliaron la red eléctrica a áreas periféricas, influenciando nuevas dinámicas de ocupación urbana (Weid, 1994). La electrificación de los tranvías no solo mejoró la movilidad urbana, sino que también contribuyó a la valorización inmobiliaria y a la expansión de barrios, consolidando nuevas centralidades y patrones de urbanización.

El inicio del siglo XX fue marcado por la Reforma Passos (1902-1906), inspirada en el modelo parisino de Haussmann, que promovió una profunda reconfiguración urbana en Río de Janeiro. Esta reforma, volcada a la modernización de la ciudad, incluyó la eliminación de conventillos, el ensanchamiento de vías y la implementación de nuevas infraestructuras viales. La electrificación de los tranvías acompañó ese proceso, consolidándose como un elemento clave en la transformación de la movilidad y en la redefinición de los flujos urbanos. La inauguración de la Avenida Central y la construcción de la Avenida Beira-Mar, en 1904, ejemplifican cómo los tranvías y la modernización caminaron juntas en ese período. Además de facilitar el transporte, los tranvías eléctricos contribuyeron a la creación de un imaginario urbano más sofisticado y cosmopolita, alineado a las referencias europeas de desarrollo urbano.

A partir de 1907, con la entrada de la empresa canadiense Rio de Janeiro Tramway, Light & Power Co. Ltda., se inició un proceso de unificación y ampliación de las redes de tranvías eléctricos. Esta reorganización resultó en la integración de antiguas concesiones y en la sustitución definitiva de los tranvías de tracción animal, consolidando los tranvías eléctricos como eje estructurador de la movilidad urbana carioca. Además, este cambio trajo un nuevo modelo de gestión del transporte, basado en principios de eficiencia empresarial y expansión mercadológica, insertando a Río de Janeiro en una lógica de servicios urbanos estandarizados y administrados por empresas extranjeras. Este contexto refleja no solo el avance tecnológico de los tranvías, sino también las complejas relaciones entre el poder público y el capital privado en la modernización de la infraestructura urbana. Desde la perspectiva de Weid,

La fusión de compañías también fue un proceso típico de la expansión de las líneas de tranvías en la capital. Exceptuando a la Companhia do Jardim Botânico, todas las demás se expandieron absorbiendo empresas menores que actuaban en áreas próximas. Esta estrategia muestra una tendencia a la monopolización. A finales del siglo XIX, la ciudad estaba repartida entre cuatro o cinco compañías principales (Weid, 1994, p. 29).

Al examinar los trayectos de los tranvías a lo largo del tiempo, se percibe que sus rutas no eran apenas fruto de demandas espontáneas de la población, sino también resultado de estrategias políticas y económicas que buscaban direccionar el crecimiento de la ciudad. La implantación de las líneas de tranvía tuvo impactos directos en la estructuración del espacio urbano, incentivando la ocupación de determinadas áreas, impulsando la especulación inmobiliaria y redefiniendo jerarquías territoriales. Así, estudiar la historia de los tranvías es también estudiar la historia de la organización de Río de Janeiro y de los intereses que moldearon sus transformaciones urbanas.

Hoy, los tranvías son más recordados como símbolos nostálgicos de una era pasada, y algunas líneas turísticas aún operan, como los famosos tranvías de Santa Teresa. Los tranvías dejaron un legado cultural significativo, siendo frecuentemente retratados en películas, músicas y literatura, evocando una sensación de romanticismo y nostalgia. La popularidad de los tranvías en Río de Janeiro estaba en línea con una tendencia global, con muchas ciudades alrededor del mundo adoptando sistemas de tranvías a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

Metodología

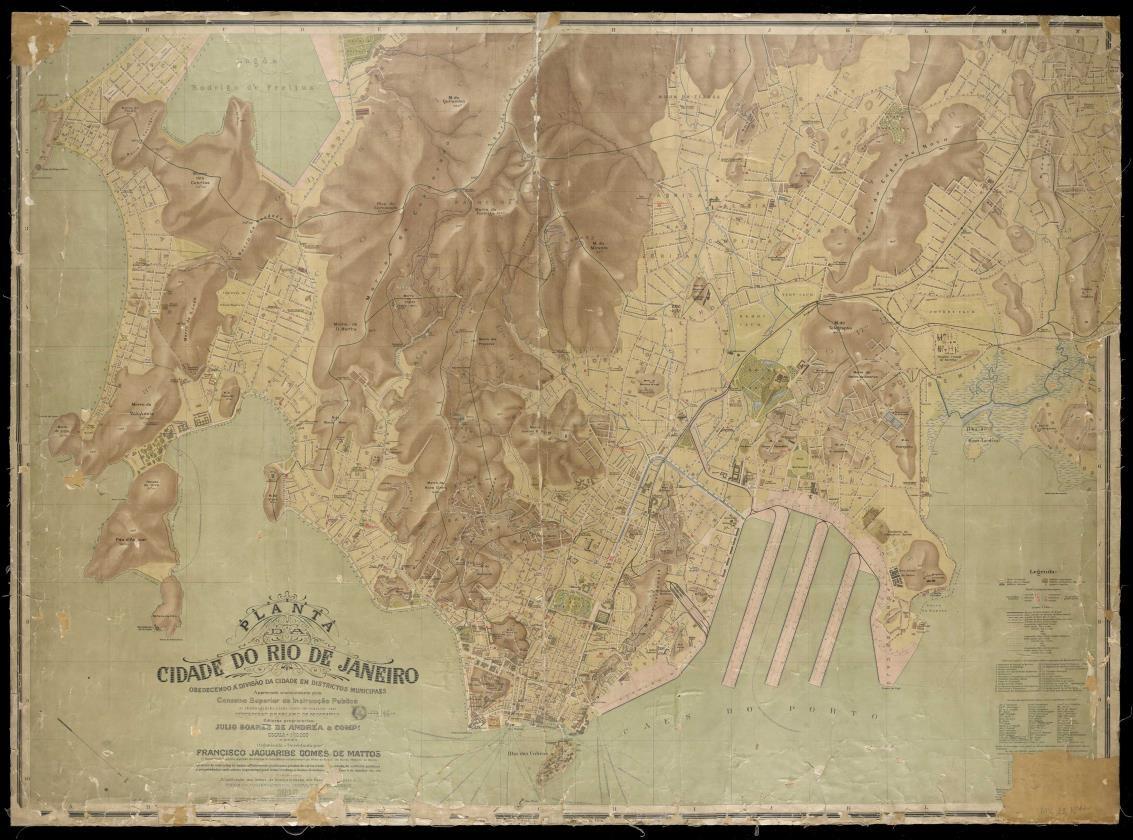

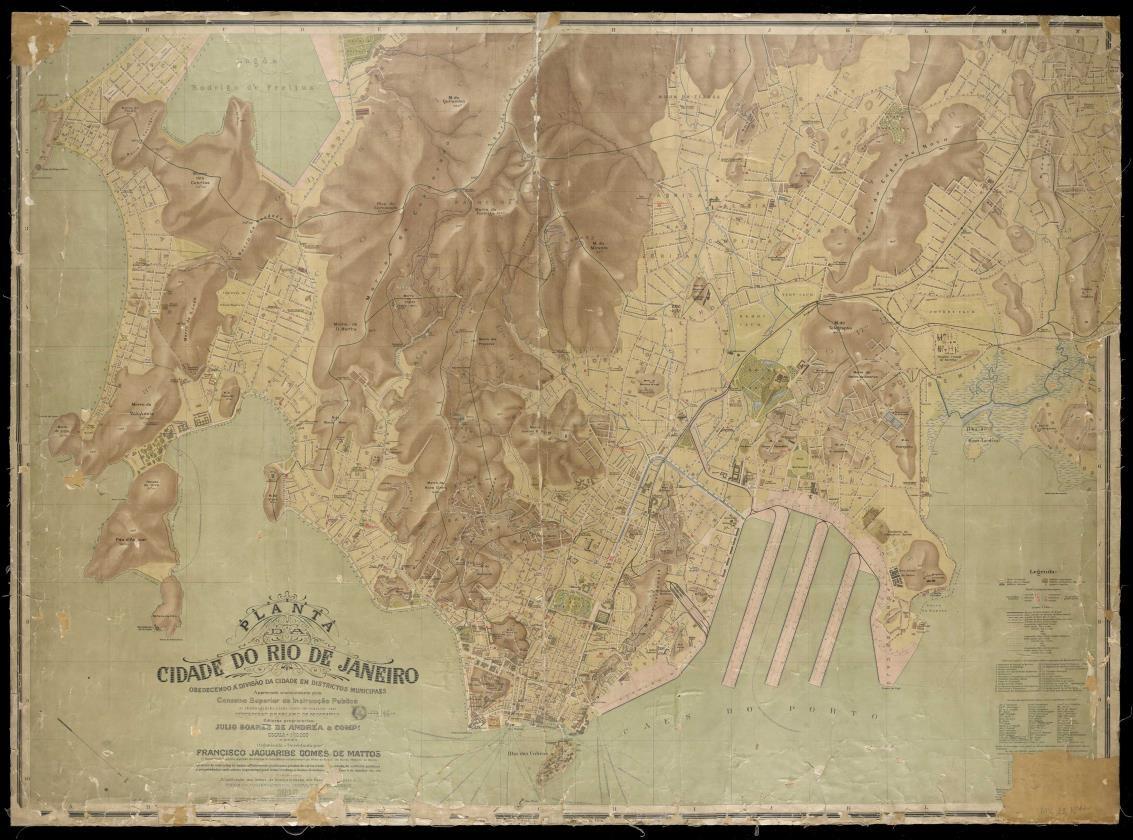

Para la realización de este estudio, fue fundamental conducir una búsqueda minuciosa por mapas y planos que documentaran los trayectos de los tranvías en Río de Janeiro durante la transición de la tracción animal a la eléctrica. La dificultad en encontrar mapas adecuados evidencia los desafíos enfrentados por los investigadores al trabajar con documentos históricos. Los mapas históricos fueron obtenidos del acervo de la Biblioteca Nacional Digital (BN Digital). Sin embargo, la cantidad de mapas que representaban las líneas de tranvía de ese período era reducida. Entre los documentos disponibles, solo uno atendió a los criterios establecidos para la investigación, considerando factores como conservación, escala y leyenda (Figura 1).

Figura 1: Planta de la ciudad de Río de Janeiro (1910)

Fuente: BN Digital – Biblioteca Nacional

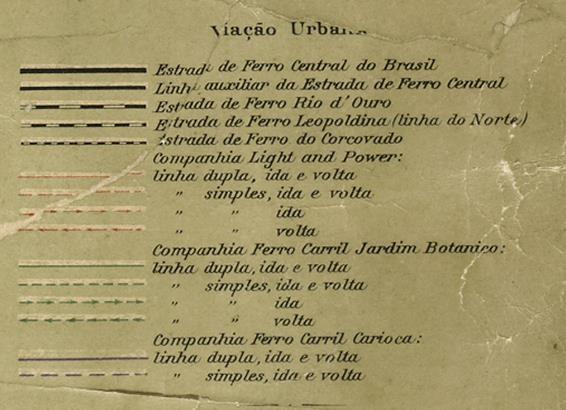

El estudio se centró en el período de transición de la tracción animal a la eléctrica, correspondiente a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, un momento de gran impacto en la organización espacial de la ciudad. Para reforzar la identificación de las compañías actuantes en la época, se incluyó una ampliación de la leyenda de la Planta de la Ciudad de Río de Janeiro, de Francisco Jaguaribe Gomes de Matos (1910), donde constan las referencias a las empresas de transporte (Figura 2).

Figura 2: Leyenda ampliada de la Planta de la Ciudad de Río de Janeiro (1910)

Fuente: BN Digital – Biblioteca Nacional

Como base de referencia contemporánea, se utilizaron las capas de Vías públicas y Límites de barrios disponibles por DATA.RIO, en formato shapefile (.shp), referenciadas al SIRGAS2000 y proyectadas en el sistema UTM Fuso 23S. Estas bases fueron elegidas debido a su compatibilidad con análisis urbanos y precisión espacial adecuada para la superposición con los mapas históricos.

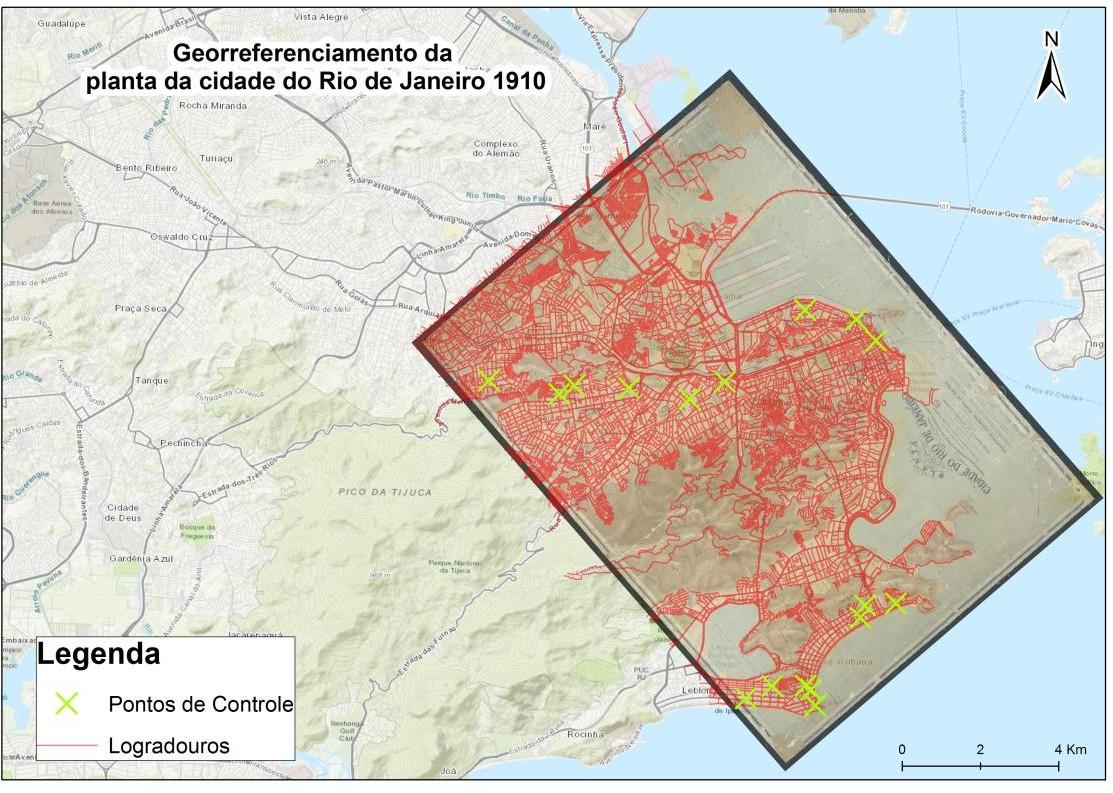

Para garantizar la correcta integración de estas bases con los mapas históricos, es fundamental que todas las características sean debidamente georreferenciadas. En este sentido, Teixeira y Christofoletti (1997) definen el georreferenciamiento como el proceso de asociar una característica a su posición real en el terreno mediante un sistema de coordenadas conocido, permitiendo la identificación precisa de un punto en la superficie terrestre. Este procedimiento garantiza la coherencia espacial de los datos y posibilita análisis más precisos en la reconstrucción de los recorridos históricos.

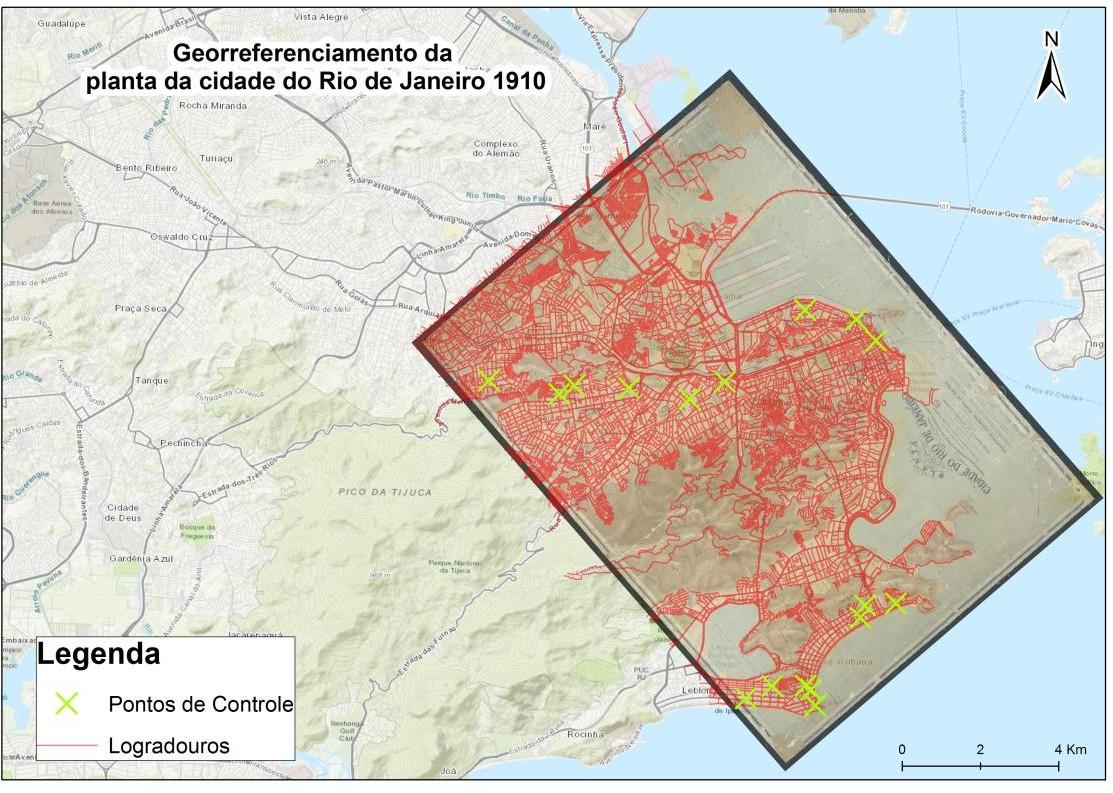

De esta manera, el procedimiento de georreferenciamiento utilizado en este estudio se realizó de forma relativa, empleando la herramienta Georeferencing en ArcGIS 10.3. Para ello, se seleccionaron puntos de control en características coincidentes entre los mapas históricos y la cartografía contemporánea, como cruces de vías (Figura 3), garantizando una correspondencia espacial adecuada.

Figura 3: Georreferenciamiento de la planta de 1910

Figura 3: Georreferenciamiento de la planta de 1910

Fuente: Elaboración propia. 2019.

Tras el georreferenciamiento, los trayectos de las líneas de tranvía operantes en 1910 fueron vectorizados y organizados en archivos en formato shp. Según Manenti et al. (2019):

La vectorización en pantalla es un método manual de vectorización que consiste en el dibujo de los vectores sobre la imagen del mapa en pantalla con el uso de un ratón. Se realiza en un software específico de dibujo y al final se obtiene un mapa vectorial con las características separadas (p. 89).

Cada conjunto de datos fue estructurado para representar individualmente las compañías actuantes en el período, posibilitando el análisis detallado de sus redes. Estos datos vectoriales fueron esenciales para la elaboración de mapas temáticos que retratan la malla de transportes de la época. Los mapas se integraron al Basemap (Topographic), lo que permitió la superposición y análisis de los datos históricos junto con información espacial contemporánea. Esta integración facilitó la visualización de las rutas de los tranvías en relación con la configuración urbana actual, permitiendo un análisis espacial más profundo y contextualizado. Este enfoque metodológico posibilita auxiliar en el proceso de investigación, localización y visualización de acontecimientos importantes en un determinado tiempo y espacio.

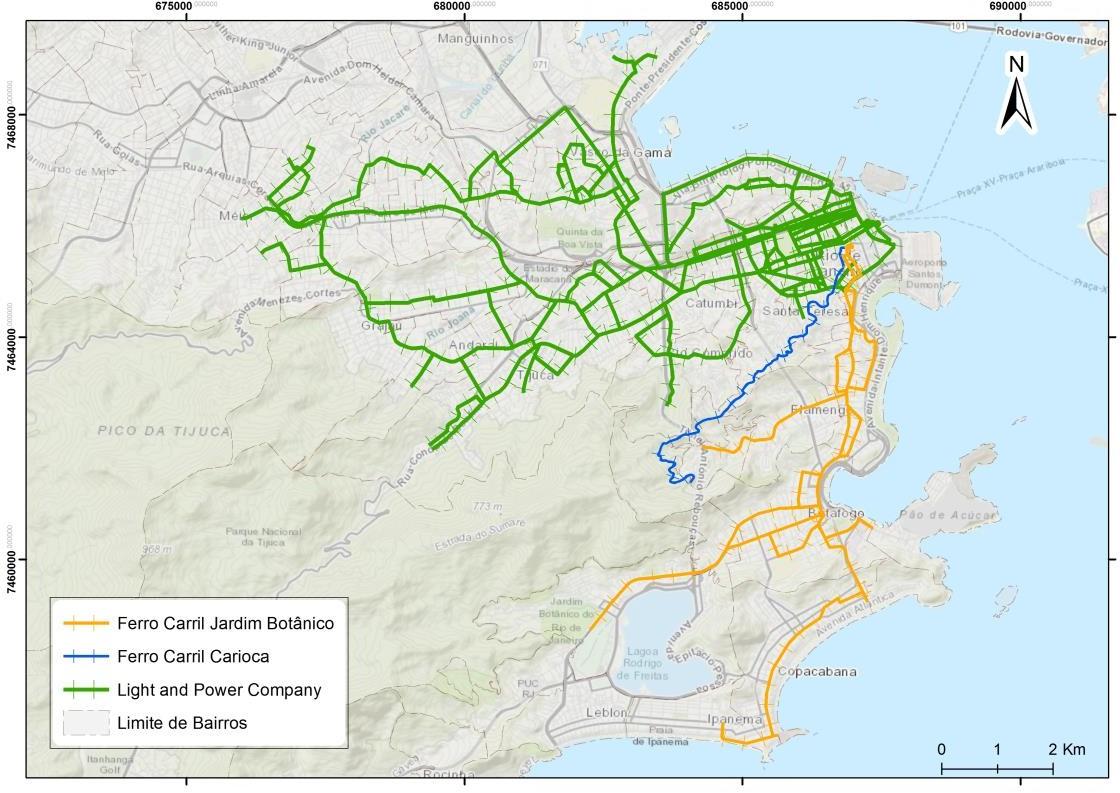

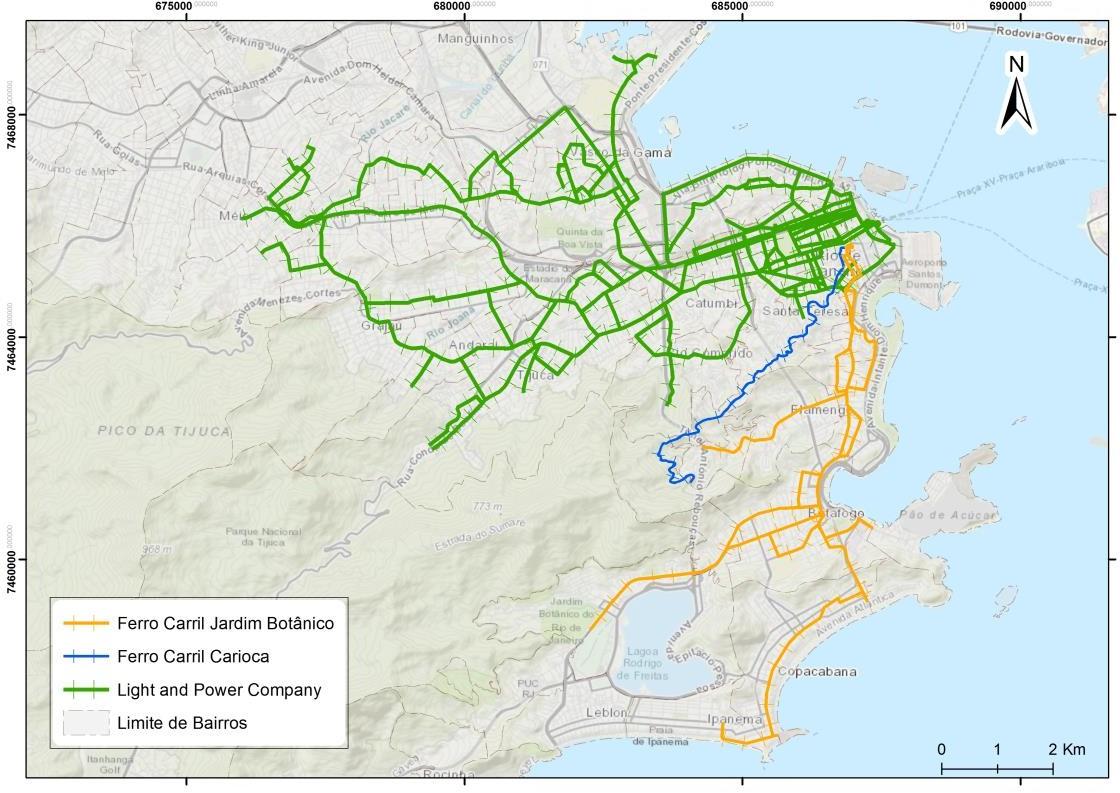

Figura 4: Vectorización de los trayectos de los tranvías, según el mapa de 1910.

Fuente: Elaboración propia. 2019.

Resultados

A continuación, los mapas ilustran la reconstrucción de los trayectos de las líneas de tranvía en operación en la ciudad de Río de Janeiro en el año 1910, basada en el georreferenciamiento y la vectorización manual de las rutas históricas. Además, las líneas fueron categorizadas de acuerdo con las compañías que operaban en aquel período, evidenciando la distribución espacial. Este proceso posibilita una mejor comprensión de la organización del sistema de tranvías en la ciudad, así como de las dinámicas urbanas asociadas al transporte público de principios del siglo XX.

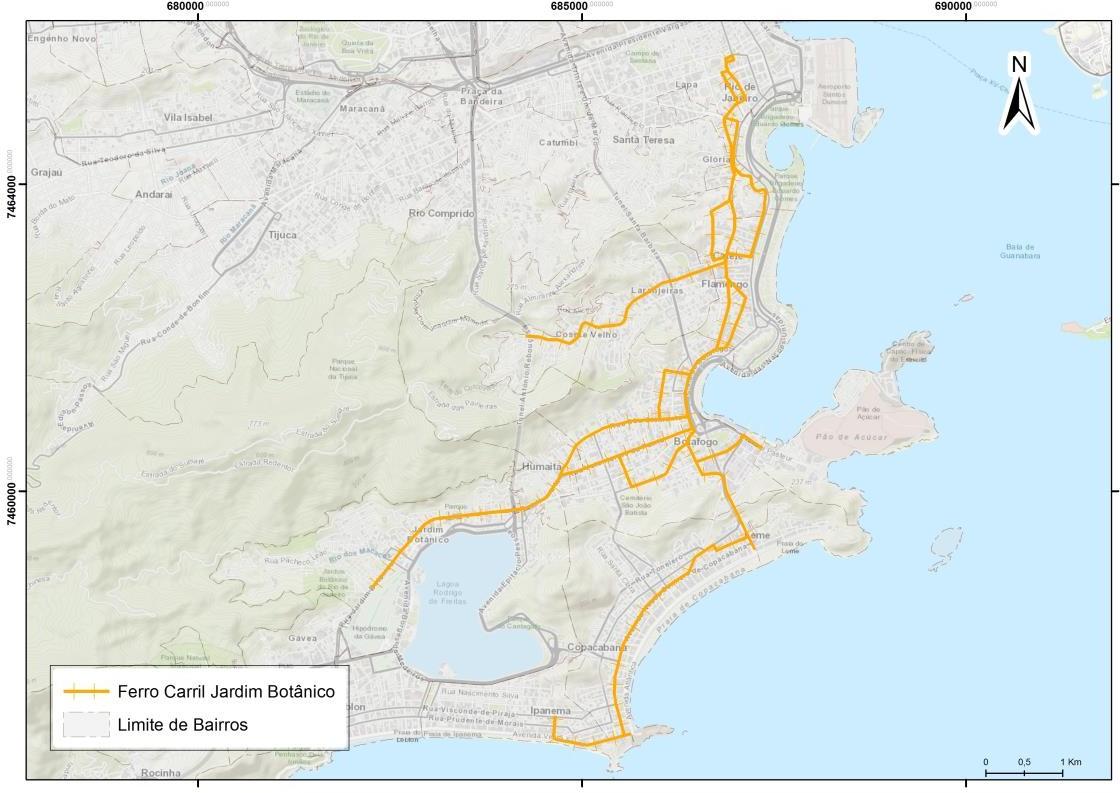

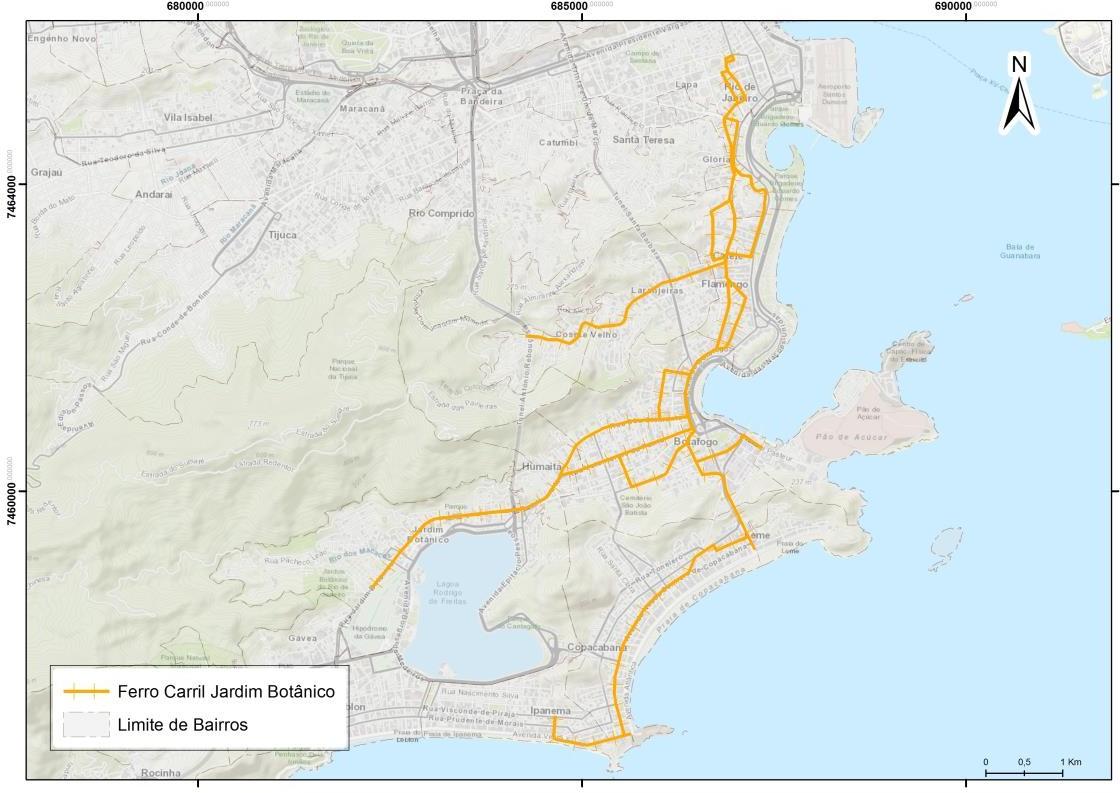

Entre las compañías que actuaban en la época, la Ferro Carril Jardim Botânico tuvo un papel central en las transformaciones del transporte urbano, especialmente durante la transición de la tracción animal a la eléctrica, ocurrida entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Su itinerario original conectaba la Plaza XV de Noviembre con el Jardín Botánico, pasando por vías estratégicas como la Calle Primeiro de Março, la Avenida Central (actual Avenida Rio Branco) y la Plaza Machado. Esta línea fue esencial para la expansión de la urbanización en la zona sur de la ciudad, facilitando el acceso a nuevos barrios y promoviendo la valorización de áreas antes poco exploradas. Además, proporcionó mayor conectividad entre el centro de la ciudad y importantes espacios de ocio y cultura, como el propio Jardín Botánico (Figura 5).

Figura 5: Itinerario de la Companhia Ferro Carril Jardim Botânico.

Fuente: Elaboración propia. 2019.

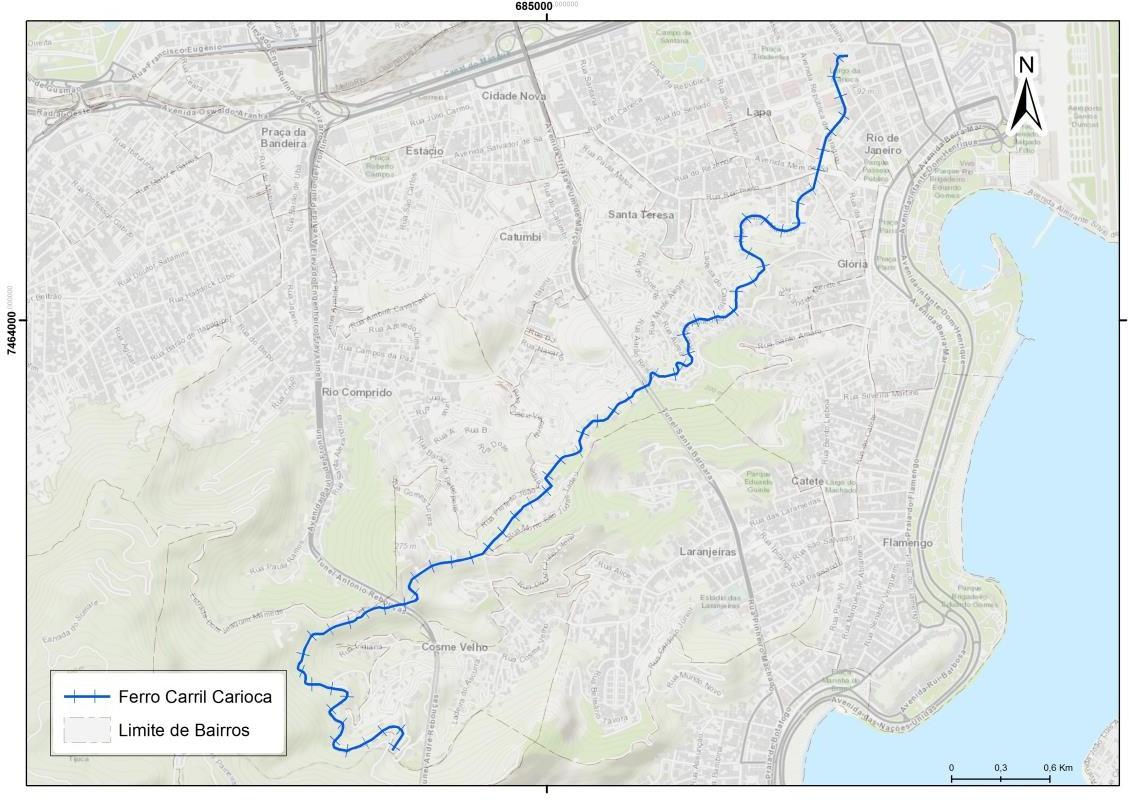

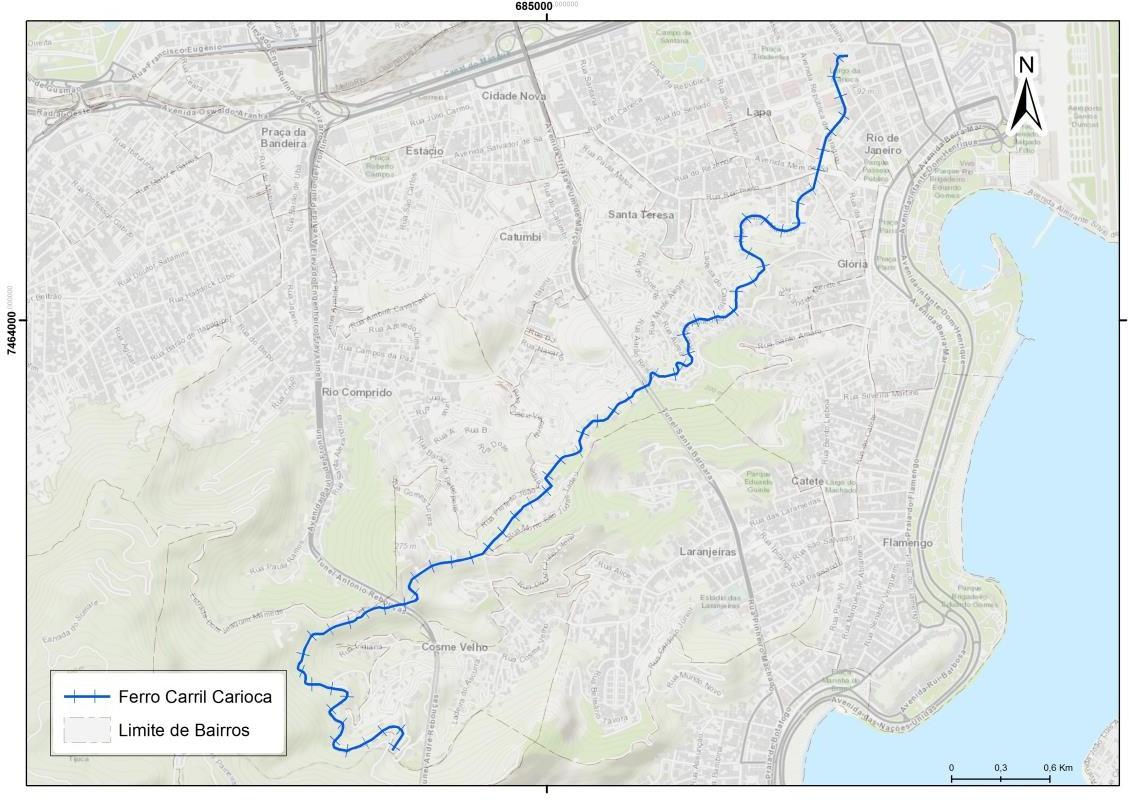

En 1891, fue inaugurada la Companhia Ferro Carril Carioca, tras la adquisición de la concesión de la empresa Plano Inclinado de Santa Teresa, que desde 1885 operaba la línea que conectaba el barrio de Santa Teresa con el centro de la ciudad. La creación de esta nueva compañía marcó un importante avance en la movilidad urbana de Río de Janeiro, consolidando el barrio de Santa Teresa como uno de los primeros en contar con un sistema regular de transporte público sobre rieles. Además, la nueva empresa obtuvo el permiso para expandir sus líneas hasta el Morro de Santo Antônio, ampliando la conectividad entre diferentes áreas de la ciudad y favoreciendo el desplazamiento de la población.

La transición a un sistema más moderno ocurrió en 1896, cuando la Ferro Carril Carioca introdujo la tracción eléctrica en sustitución de la tracción animal. La electrificación permitió un servicio más eficiente y ágil, aumentando la capacidad de transporte y reduciendo los tiempos de viaje. Sus líneas modernizadas pasaron a conectar puntos estratégicos como el Morro de Santa Teresa, el Morro de Santo Antônio y los Arcos da Lapa, uno de los principales hitos arquitectónicos del centro de Río de Janeiro (Figura 6).

Figura 6: Itinerario de la Companhia Ferro Carril Carioca

Fuente: Elaboración propia. 2019.

La Ferro Carril Carioca desempeñó un papel fundamental en la reconfiguración del espacio urbano, contribuyendo a la expansión de la ocupación de Santa Teresa e incentivando la valorización del barrio como un área residencial atractiva para las elites y la clase media de la época. A lo largo de las décadas, el sistema de tranvías pasó por diversos cambios, incluyendo la reducción de la malla ferroviaria y la desactivación de varias líneas debido al ascenso de los automóviles y autobuses en el siglo XX. Sin embargo, la antigua compañía sobrevivió y, hasta hoy, mantiene la tradición de operar con tranvías eléctricos, siendo la única remanente de ese período histórico. Actualmente, el tranvía de Santa Teresa es uno de los símbolos más emblemáticos de Río de Janeiro, no solo por su valor histórico y cultural, sino también como un atractivo turístico que preserva la memoria del transporte público del siglo XIX e inicios del siglo XX.

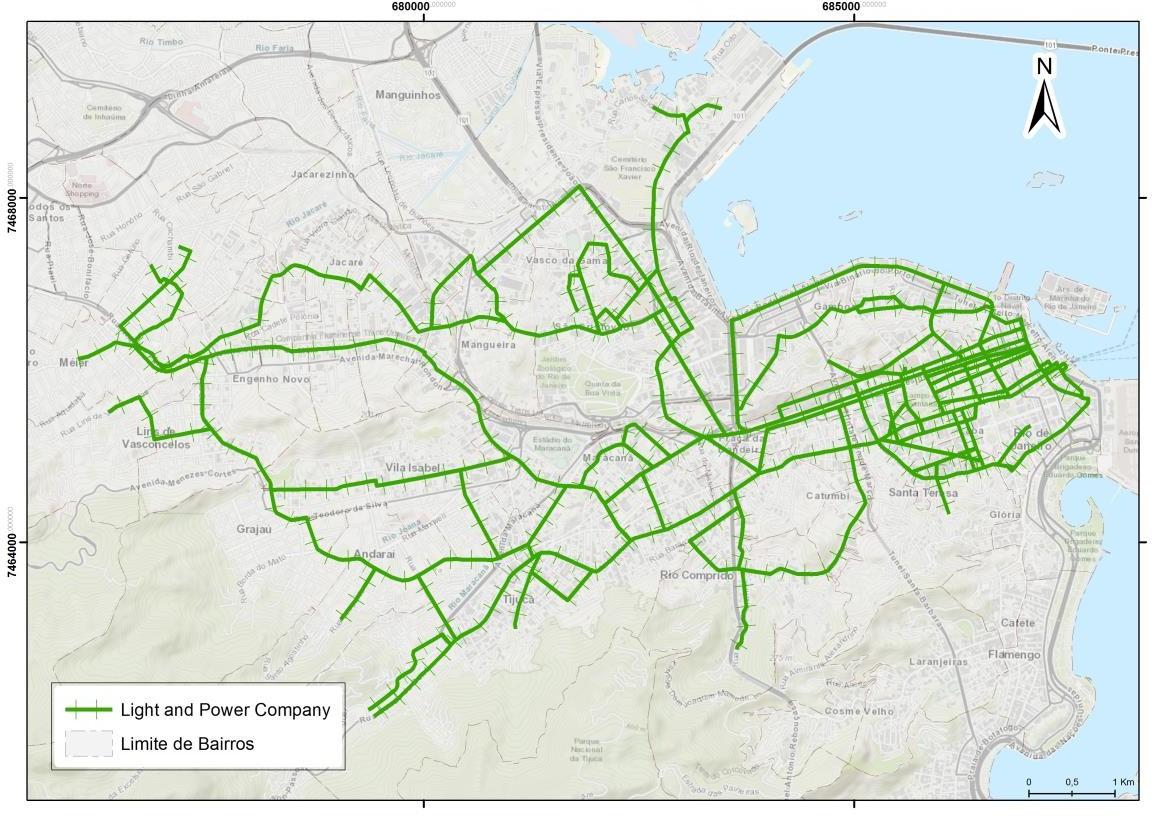

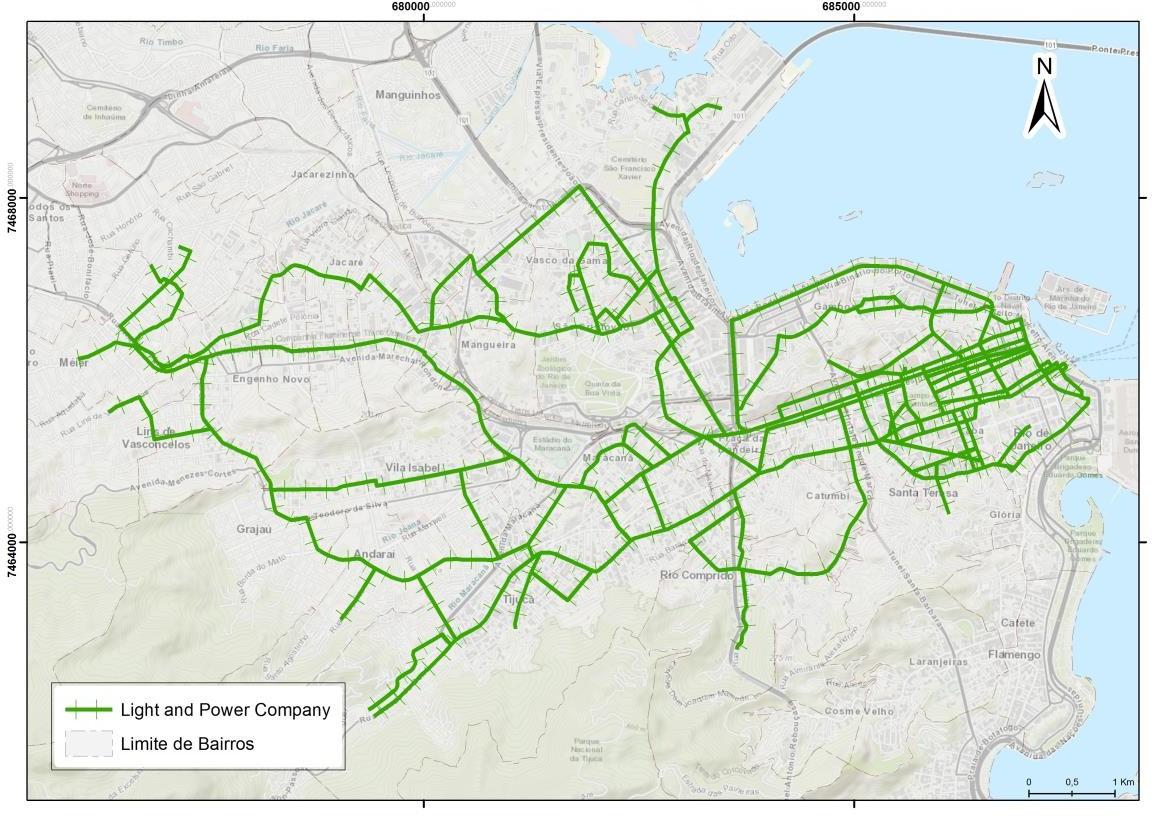

El itinerario de la Tramway Light and Power Co. Ltda. abarcaba una extensa área de la ciudad de Río de Janeiro, conectando barrios y puntos de interés esenciales para la movilidad urbana de la época. En 1910, la red de tranvías de la Light ya estaba completamente electrificada, marcando un punto crucial en la evolución del sistema de transporte público de la ciudad. Este logro representó no solo la modernización del transporte, sino también un gran avance en términos de eficiencia y capacidad, permitiendo que la Light dominara la infraestructura de movilidad urbana con un sistema de tranvías rápidos y confiables. En este período, la empresa figuraba como un verdadero monopolio en el sector, consolidando su presencia con una red eléctrica que facilitaba la circulación de los cariocas por diversas partes de la ciudad (Figura 7).

Figura 7: Itinerario de la Light and Power Company.

Fuente: Elaboración propia. 2019.

Mientras tanto, la Companhia Ferro Carril Jardim Botânico aún operaba de forma independiente, compitiendo directamente con la Light, especialmente en la zona sur. Esta compañía conectaba barrios de gran importancia como Botafogo, Copacabana, Ipanema y Leblon, ofreciendo una alternativa de transporte a los residentes y al creciente número de visitantes. Paralelamente, la Companhia Vila Isabel, bajo la dirección de la Light, expandía sus líneas hacia los suburbios de la zona norte, abarcando áreas más periféricas y aumentando la red de transporte eléctrico para regiones que anteriormente estaban más alejadas de los centros urbanos.

La estrategia de la Light para la expansión de su sistema de transporte eléctrico involucraba principalmente la modernización de las antiguas líneas que, hasta entonces, eran movidas por tracción animal. La transición a la electrificación no solo aumentó la capacidad de transporte, sino que también posibilitó la creación de nuevas rutas que integraban mejor las diversas áreas de la ciudad. Con la electrificación de las líneas, el sistema se volvió más eficiente, permitiendo mayor velocidad, un alcance más amplio y una disminución de los costos operativos. Este proceso de modernización fue esencial para la ciudad, especialmente en un período de urbanización acelerada y aumento poblacional a inicios del siglo XX. La nueva red de tranvías eléctricos posibilitó que Río de Janeiro se adaptara al crecimiento urbano, atendiendo una demanda creciente por transporte rápido y accesible.

Conclusión

La transición a la tracción eléctrica, ocurrida a principios del siglo XX, representó un hito significativo en las transformaciones urbanas de Río de Janeiro, trayendo mejoras sustanciales en el sistema de transporte. La electrificación no solo aumentó la capacidad de pasajeros, la frecuencia y la eficiencia de los servicios, sino que también proporcionó una integración más efectiva de las diferentes regiones de la ciudad. Con el tranvía eléctrico, Río de Janeiro experimentó una modernización acelerada, conectando el centro urbano con áreas periféricas, facilitando la expansión hacia nuevos barrios y posibilitando el desarrollo de regiones antes distantes. El tranvía eléctrico se convirtió en un verdadero símbolo de esta transformación, reflejando tanto el avance tecnológico como los profundos cambios sociales y culturales que caracterizaron el período de crecimiento urbano.

Esta transformación en el transporte también ayudó a consolidar a Río de Janeiro como un modelo de ciudad moderna, influenciada por el progreso y la integración entre áreas urbanas y suburbanas. El itinerario de las líneas de tranvía, en particular, revela las dinámicas de movilidad y las intenciones de planificación urbana de una ciudad que buscaba conectarse de manera más eficiente, reflejando la emergencia de un nuevo patrón de vida y organización social. La digitalización y vectorización de los trayectos históricos de tranvía permitieron recuperar, con mayor precisión, el diseño de las líneas de 1910, revelando la distribución territorial de las infraestructuras de transporte y su influencia en la configuración urbana.

El análisis de la red de tranvías de la época revela un modelo de movilidad centrado en el núcleo histórico de Río de Janeiro, con las líneas de tranvía irradiando hacia barrios periféricos en expansión. Este patrón de transporte contribuyó a la formación de ejes estructuradores del crecimiento urbano, moldeando la lógica de ocupación territorial que perduró a lo largo de las décadas siguientes e impactó directamente la forma en que Río de Janeiro se desarrolló.

Conforme Abreu (2005, pp. 189-220), la cartografía histórica desempeña un papel fundamental en la comprensión de la evolución y estructuración del espacio a lo largo del tiempo, posibilitando el análisis de su configuración desde su origen hasta el presente. Con los avances en los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las herramientas computacionales, se volvió viable la recuperación y el procesamiento de datos geográficos contenidos en mapas históricos. Así, el actual escenario tecnológico permite la conversión de mapas analógicos, valiosos por su contenido histórico, a un ambiente digital, favoreciendo su reconstrucción dinámica y posibilitando la observación de las transformaciones espaciales del pasado mediante recursos modernos.

La reconstrucción de los itinerarios de las líneas de tranvía ofrece no solo una comprensión más profunda de la evolución de la movilidad en la ciudad, sino que también proporciona aportes importantes para analizar los desafíos enfrentados por el transporte público contemporáneo, permitiendo comparaciones entre los problemas del pasado y las soluciones actuales en términos de infraestructura, movilidad e integración social. En última instancia, este análisis histórico es una herramienta esencial para entender el proceso de urbanización y las transformaciones que continúan moldeando la ciudad.

Referencias

ABREU, Maurício A. Evolução Urbana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: IPLANRIO, 1987.

ABREU, Maurício A. Reencontrando a antiga cidade de São Sebastião: mapas conjecturais do Rio de Janeiro do século xvi. Revista Cidades, Brasil, v. 2, n. 4, p. 189–220, 2021. DOI: 10.36661/2448-1092.2005v2n4.12599.

CARVALHO, Carlos Delgado de. História da Cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Biblioteca Carioca, 1990.

FERNANDES, Manoel do Couto; MENEZES, Paulo Márcio Leal de; CRUZ, Carla Bernadete Madureira. Cartografias do Ontem, Hoje e Amanhã. Curitiba: Appris, 2022.

LOPES, Dario Rais; MARTORELLI, Martha; VIEIRA, Aguiar Gonzaga. Mobilidade urbana: conceito e planejamento no ambiente brasileiro. Editora Appris, 2021.

MENEZES, P. M. L., LEPORE, V. M. G., FERREIRA, T. S. Cartografia Histórica como suporte para análise geográfica. IV Colóquio Brasileiro de Ciências Geodésicas, 2005.

SANTOS, M. M. D. OLIVEIRA, P. M. L. Georreferenciamento de mapas históricos. Geografias, v. 6, n. 2, p. 92-105, 2010. Disponible en: https://periodicos.ufmg.br/index.php/geografias/article/view/13268. Acceso en: 15 fev. 2025.

TEIXEIRA A.. CHRISTOFOLETTI A.. Sistemas de Informação Geográfica: Dicionário Ilustrativo. São Paulo: Editora Hucitec Ltda; 1997.

WEID, E. v. d.. O Bonde como Elemento de Expansão Urbana no Rio de Janeiro. Siglo XIX, Cidade do México, n.16, p. 78-103, 1994.

Sobre los Autores

Adriene dos Santos Duarte es Ingeniera Cartógrafa graduada en la Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), con especialización en Análisis Ambiental y Gestión Territorial por la Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE/IBGE) y maestría en Población, Territorio y Estadísticas Públicas por la misma institución. Cuenta con experiencia en Geoprocesamiento y SIG, con dominio de herramientas como QGIS, ArcGIS, entre otras. Su actuación incluye métodos de georreferenciamiento y análisis de datos geoespaciales, además de cartografía, con enfoque en vectorización, edición y actualización de bases cartográficas.

Claudio João Barreto dos Santos posee una licenciatura en Ingeniería Cartográfica por la Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ (1981), maestría en Estudios Poblacionales e Investigaciones Sociales por la Escola Nacional de Ciências Estatísticas - ENCE IBGE (2001) y doctorado en Ciencias - Geografía, por la Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (2008). Actualmente es Profesor Adjunto del Departamento de Cartografía de la Facultad de Ingeniería de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ. Fue Tecnólogo Senior de la Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE y Profesor Colaborador de la Escola Nacional de Ciências Estatísticas del IBGE - ENCE. Tiene experiencia en el área de Geociencias, con énfasis en Cartografía, actuando principalmente en los siguientes temas: cartografía, modelos digitales del terreno, nombres geográficos, toponimia, educación cartográfica, cartografía social e historia de la cartografía. Fue Delegado Brasileño como representante del país en los siguientes eventos internacionales: XXIII Conferencia Cartográfica Internacional realizada en Moscú (2007); Conferencia Cartográfica Internacional de las Américas realizada en Nueva York en la ONU (1997); Foro del Proyecto Mapeamiento Global realizado en Gifu, Japón (1997).

Renato da Silva de Lopes es Ingeniero Cartógrafo graduado en la Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), especialista en Análisis Ambiental y Gestión del Territorio por la Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE/IBGE) y máster en Población, Territorio y Estadísticas Públicas por la misma instituición. Actualmente, actúa como líder del equipo de Datos y SIG del World Mosquito Program (WMP – Brasil) y se encuentra en proceso de transición para desempeñarse como PMO, Analista de Datos y SIG en el World Mosquito Program (WMP-Brasil), vinculado a la Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (FIOTEC), en Brasil. Actualmente está en transición para actuar como Gerente de Proyectos y líder del equipo de datos.

Contribuciones de los Autores

Conceptualización, A.D.D., C.J.B.S., R.S.L.; metodología, A.D.D., R.S.L.; software, A.D.D., R.S.L.; validación, A.D.D., C.J.B.S., R.S.L.; análisis formal, A.D.D., C.J.B.S., R.S.L.; investigación, A.D.D., C.J.B.S., R.S.L.; curaduría de datos, A.D.D., R.S.L.; redacción—preparación del borrador original, A.D.D.; redacción—revisión y edición, A.D.D., C.J.B.S., R.S.L.; visualización, A.D.D., C.J.B.S., R.S.L.; supervisión, C.J.B.S., R.S.L.; administración del proyecto, A.D.D. Todos los autores leyeron y aceptaron la versión publicada del manuscrito.

Agradecimientos

Los autores reconocen las contribuciones de la Biblioteca Nacional y del Instituto Pereira Passos en la disponibilización de fuentes documentales esenciales para esta investigación.

Conflictos de Interés

Los autores declaran no tener conflictos de interés.

Sobre la Coleção Estudos Cariocas

La Coleção Estudos Cariocas (ISSN 1984-7203) es una publicación dedicada a estudios e investigaciones sobre el Municipio de Río de Janeiro, vinculada al Instituto Pereira Passos (IPP) de la Secretaría Municipal de la Casa Civil de la Alcaldía de Río de Janeiro.

Su objetivo es divulgar la producción técnico-científica sobre temas relacionados con la ciudad de Río de Janeiro, incluyendo sus conexiones metropolitanas y su inserción en contextos regionales, nacionales e internacionales. La publicación está abierta a todos los investigadores (sean empleados municipales o no), abarcando áreas diversas — siempre que aborden, parcial o totalmente, el enfoque espacial de la ciudad de Río de Janeiro.

Los artículos también deben alinearse con los objetivos del Instituto, a saber:

- promover y coordinar la intervención pública en el espacio urbano del Municipio;

- proveer e integrar las actividades del sistema de información geográfica, cartográfica, monográfica y de datos estadísticos de la Ciudad;

- apoyar el establecimiento de las directrices básicas para el desarrollo socioeconómico del Municipio.

Se dará especial énfasis a la articulación de los artículos con la propuesta de desarrollo económico de la ciudad. De este modo, se espera que los artículos multidisciplinarios enviados a la revista respondan a las necesidades de desarrollo urbano de Río de Janeiro.