Volumen 13 Número 1 *Autor(a) correspondiente therezacarvalho@id.uff.br Envío 6 Feb 2025 Aceptación 9 Abr 2025 Publicación 16 Abr 2025 ¿Cómo citar? CARVALHO, T. C. C.; STROZENBERG, A.; VELASCO, F. C.. Río de Janeiro: playa, quioscos, bicicletas, humor e Instagram. Coleção Estudos Cariocas, v. 13, n. 1, 2025.

DOI10.71256/19847203.13.1.134.2025 El artículo fue originalmente enviado en PORTUGUÉS. Las traducciones a otros idiomas fueron revisadas y validadas por los autores y el equipo editorial. Sin embargo, para una representación más precisa del tema tratado, se recomienda que los lectores consulten el artículo en su idioma original.

| Río de Janeiro: playa, quioscos, bicicletas, humor e Instagram Rio de Janeiro: beach, kiosks, bicycles, humour and Instagram Rio de Janeiro: praia, quiosques, bicicleta, humor e Instagram Thereza Christina Couto Carvalho1*, Alberto Strozenberg2

y Fábio Carneiro Velasco3 1Profesora Titular PPGAU/UFF, Niterói, RJ, ORCID 0000-0002-5980-1430, therezacarvalho@id.uff.br 2Ingeniero Estadístico, investigador RCORT/PPGAU/UFF, Niterói, RJ,

ORCID 0009-0000-6470-913X, albertostrozenberg@gmail.com 3Arquitecto y Urbanista investigador, RCORT/PPGAU/EAU/ UFF,Niterói, RJ,

ORCID 0009-0008-7174-410X, fcarneirovelasco@gmail.com

ResumenEste artículo evalúa el desempeño del proyecto urbano implementado en la costa de playa de Río de Janeiro llamado Proyecto Río Orla. Se ocupa de la movilidad sostenible, los carriles para bicicletas, la morfología evolutiva que la distingue y las repercusiones que alcanza en la prensa, desde la perspectiva de los dibujantes en el momento de su realización, y sus desarrollos digitales hoy, en Instagram. Cubre tres extractos: desde el Leme hasta Copacabana, de Arpoador a Leblón y San Conrado. Destaca el poder revelado del proyecto, a lo largo de su duración, respaldando varias formas de apropiación social y sus transformaciones transitivas cumulativas. Palabras clave: ciudad, movilidad, frente marítimo, Río de Janeiro, morfología urbana, apropiaciones AbstractThis article evaluates the performance of the urban project implemented on the beach coast of Rio de Janeiro called Rio Orla Project. It deals with sustainable mobility, bike lanes, the evolutionary morphology that distinguishes it and its repercussions in the press - from the perspective of cartoonists at the time of its realization - and its digital developments today, on Instagram. It covers three seashores: from Leme to Copacabana, from Arpoador to Leblon and St. Conrado. It stands out, from its inauguration up to today, by supporting various forms of social appropriation and their cumulative transitory transformations. Keywords: city, mobility, waterfront, Rio de Janeiro, urban morphology, appropriations. ResumoEste artigo avalia o desempenho do projeto urbanístico implantado na costa praiana do Rio de Janeiro denominado Projeto Rio Orla. Trata da mobilidade sustentável, das ciclovias, da morfologia evolutiva que o distingue e das repercussões que alcança na imprensa - sob a ótica do humor dos chargistas à época da sua realização - e seus desdobramentos digitais na atualidade, no Instagram. Abrange três trechos: do Leme a Copacabana, do Arpoador ao Leblon e São Conrado. Destaca-se a potência revelada do projeto ao longo da sua duração, apoiando variadas formas de apropriação social e respectivas transformações transitórias cumulativas. Palavras-chave: cidade, mobilidade, orla, Rio de Janeiro, morfologia urbana, apropriações.

|

Introducción

La ocupación del litoral tiene una historia relativamente reciente, comenzando a finales del siglo XIX. Fue promovida, desde entonces, como objeto de deseo de consumo “moderno” para grupos sociales específicos y ricos, por diferentes grupos económicos que aspiraban a extender el territorio sobre el cual detentaban el monopolio del transporte —los tranvías eléctricos. Moderno en cuanto a costumbres importadas de la burguesía europea, la práctica de los baños de sol junto al mar fue registrada por diferentes pintores desde mediados del siglo XIX. Se adoptaba la estratificación socioespacial como propósito de configuración urbana en la ocupación de la costa playera, lo que provocó desarrollos de larga duración.

El Estado, al definir la forma de la ciudad, concentró los recursos públicos en el embellecimiento de la Zona Sur, privilegiando a las clases dominantes e incentivando el consumo de los barrios burgueses. Su participación fue indiferente a las industrias que se multiplicaban en la ciudad y que se expandían más allá del distrito central, urbanizando nuevas áreas con recursos propios, generando empleos, atrayendo mano de obra y, al mismo tiempo, ocupando los suburbios y generando favelas. Abreu (1987, p. 72) destaca que “financiadores tanto del consumo como de la producción, los bancos nacionales y extranjeros se benefician de las acciones de los sectores público y privado, aumentando su influencia en amplias áreas de la economía”. Se instalaba y aceleraba, así, el proceso de estratificación socioespacial de la ciudad. Aparentemente, poco ha cambiado.

La divulgación de los efectos terapéuticos de los baños de mar, asociada al consumo de lujo y reforzada por la adhesión y frecuencia recurrente de aristócratas, amplió la atracción de estos balnearios y su reproducción como modelos de referencia para otras partes del mundo. Llegó a Río de Janeiro como un “proyecto playero-civilizatorio” (O’Donnell, 2013) durante la administración del Alcalde Pereira Passos en 1903. El llamado a ocupar las playas con “elegancia” surtió efecto a partir de 1920, con repercusiones inmobiliarias en la década de 1940, y desde entonces, se pasó a asociar la imagen del barrio con la nueva élite de Río.

El Proyecto Río Orla, inaugurado en 1992 durante la administración del Alcalde Marcello Alencar, propuso la valorización del espacio público, cuyos frutos repercuten hasta hoy. Este artículo trata de ese ‘capital genético’[1] acumulado en la franja costera carioca, desde entonces, bajo la acción del citado proyecto y de sus transformaciones, además de las apropiaciones individuales por cada uno de nosotros, en el período de 1991 a 2024.

Perspectiva analítica

La investigación cuyos resultados respaldan este artículo se inició en el posdoctorado de uno de sus tres autores y trató del papel del espacio público en la articulación de centralidades, en la configuración del lugar. Esta configuración, entendida como un proceso incremental, jamás está completa y su incompletitud es una parte importante de su atractivo.

La continuidad de la investigación posdoctoral encontró colaboración, diez años después de su inicio, con el proyecto PLACE (Producción del Lugar por Acción Comunitaria Evolutiva) conducido por el Laboratorio de Urbanismo Incremental Generado por la Arquitectura y por el Reuso y con sede en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Oporto, Portugal. La perspectiva de los colegas portugueses privilegia la coproducción con la sociedad y el diseño conjunto de soluciones acumulativas y el reuso de materiales. Involucra, por lo tanto, la participación activa en el rediseño con la comunidad. Nuestro camino de investigación explora otras posibilidades de apropiación y desarrollos que se detallan a continuación.

El procedimiento de investigación adoptado busca reconocer los procesos de configuración de la ciudad en el cotidiano. Parte de la identificación de las interfaces entre herencias y permanencias, intervenciones disruptivas proyectuales, la planificación urbana y los usos sociales, económicos y culturales practicados en los tramos elegidos, todos apoyados en la conectividad y movilidad.

Desde esta perspectiva analítica, el entrelazamiento de escalas de intervención, la planificación urbana, el proyecto y la configuración espontánea, a partir de las apropiaciones transitorias que se manifiestan en el cotidiano de los residentes y visitantes, ganan protagonismo. Así también, las interfaces que esas intervenciones crean en el territorio, que despertaron reacciones populares antagónicas en la época de su construcción, apropiadas y difundidas de manera distinta en la actualidad vía Instagram.

La aprehensión del paisaje cotidiano se plantea como un importante sesgo de lectura de la ciudad como artefacto (Rossi, 2016) cuya escala de la experiencia ciudadana revela mecanismos de su construcción por múltiples agentes. Conocida como un espacio de disputa, la ciudad tiene su noción de polis revisitada continuamente por sus representaciones, discursos y significados. Estas plataformas de la vida social urbana, genuinamente colectivas, no están meramente contenidas en su materialidad, en la medida en que pasan a compartir sus fronteras de sentido con las miradas virtuales, como en las redes sociales. La experiencia virtual de las ciudades puede presentar un desarrollo en curso de nuevos vectores de interpretación de estos espacios.

El contexto informacional contemporáneo refuerza cada vez más la comprensión de las redes como espacio público, atribuyéndoles el desencadenamiento de “nuevos espacios de interacción, de visibilidad y legitimación” (Pereira, 2018, p. 19). Internet ha demostrado ser capaz de lanzar sus posibilidades de crítica, comportamientos y manifestaciones a la fricción de la realidad urbana off-line. La repercusión del debate en redes sobre territorialidades ha evidenciado cada vez más la relevancia entre el territorio en su escala local y su cadena de valores virtuales, sugiriendo que los fragmentos urbanos puedan componer los eslabones del hipertexto cibernético: el paisaje como componente de un hipervínculo digital. En esta condición, tendríamos una nueva forma de aprehensión en tiempo integral, véase un cotidiano transitoriamente revisado entre la vida urbana y las redes sociales.

En la investigación en curso se adopta el concepto de morfología evolutiva (Conzen, 1967) para expresar la incompletitud de la forma urbana, siempre en construcción. Singularidades atractivas, en seis dimensiones cualitativas que distinguen el proceso de sedimentación dinámica en los barrios contemplados, alimentan la permanencia o los cambios de rutas y recorridos (Carvalho, 2019). Son estas: la dimensión ambiental que define la línea de costa y el marco de cerros, la dimensión económica que pautó su configuración en colaboración con el mercado inmobiliario, la dimensión social de acogida y rechazo que despertaron, la dimensión cultural que marcó de manera distinta el imaginario del habitante/observador, las reglas de producción y de consumo, que buscaron limitar usos, con diferentes concepciones de abuso que fueron cambiando con el tiempo, y todo en conjunto apoyado por la conectividad y movilidad proporcionada por distintos modos de transporte.

El entrelazamiento de estas dimensiones emerge, en este estudio, bajo la forma de distintos patrones espaciales de sedimentación dinámica, en fases secuenciales o simultáneas, abarcando la singularidad de la oferta que atrae (fuerza atractiva), la demanda y el goce de esa oferta que reúne personas en ese recorrido (agregadora) y la consolidación valorizadora de ese conjunto a lo largo del tiempo. Estas dimensiones se mantienen activas en la dinámica urbana actual del litoral, a pesar de aplicaciones como “ifood”, por presentarse vinculadas al territorio por la atracción de los atributos ambientales —playa, mar, exposición solar.

En estas condiciones, los referidos patrones dinámicos de sedimentación apoyan y explican la localización de nuevas actividades comerciales transitorias a lo largo de los tramos seleccionados. Esta investigación investiga cómo los diferentes tejidos urbanos transitorios, en confección a lo largo del paseo marítimo, dialogan con las rutas consolidadas de conexión vial de transportes colectivos, de peatones y ciclistas. Busca desentrañar cómo estos circuitos son interrumpidos por nuevos objetos, nuevos recorridos insertados en el cotidiano como consecuencia de nuevos usos. Reconoce las repercusiones episódicas de los grandes eventos que pasaron a tener y hacer lugar en la playa, cuyas singularidades y brillos atraen la presencia y el registro debidamente compartido en Instagram, del prestigio vivido, aunque sea por préstamo temporal. Difundidas en las redes sociales en “tiempo real”, “que se reduce a la punta de la actualidad” (Han, 2021, p. 15), estas imágenes interfieren activamente en la formación del imaginario.

Los “hechos” online señalan desafíos en la lectura de la ciudad a partir de las ideas de los usuarios de internet, a saber, entre otros, su instantaneidad y el discurso autocentrado. Así, la producción de imágenes en Instagram permite la visualización del modo en que el usuario observa el paisaje indisociablemente de la manera en que le gustaría ser visto. En este sistema, también vale destacar cómo los algoritmos de estas empresas de tecnología trabajan para potenciar o no los contenidos tratados como relevantes. Por lo tanto, a partir de estas manifestaciones, la lectura del cotidiano presenta tensiones entre la individualidad y la colectividad, frecuentemente reforzadas o reinventadas.

Plazas, paseos, recorridos, bordes y ejes viales de conexión, consolidados o transitorios, mantienen aún, en su forma e inserción en la malla de la ciudad, relaciones recíprocas de intercomplementariedad. La localización de estos elementos en el tejido urbano, materializando la intersección entre lo público y lo privado, entre movimiento y lugar, entre los ámbitos distintos del espacio edificado y abierto, entre arquitectura y planificación, entre lo simbólico y lo utilitario, pasó ahora a exigir la atención simultánea a las personas, al ambiente físico y a sus numerosas relaciones virtuales vehiculadas por las redes sociales.

- Instagram

Instagram, creado inicialmente para el intercambio de fotografías, actualmente abarca diversas posibilidades de creación y compartición multimedia e interacción. La empresa goza de un importante reconocimiento por el uso comercial y publicitario de la red, debido a su capacidad de entrega de contenido con gran alcance. La red social es reconocida por su popularidad e instantaneidad, entrelazando el día a día de los usuarios registrados con la respectiva producción de medios.

La aplicación del procedimiento de lectura mencionado anteriormente, abarcando transformaciones morfológicas y sus repercusiones en el pasado —en la prensa— y, en la actualidad, en las redes sociales, más específicamente en Instagram, se realizará en los tramos seleccionados del Proyecto Rio Orla. Se buscó revelar las diferentes formas de apropiación y de visibilización de las ciclovías y del paseo marítimo, destacar la malla urbana transitoria del conjunto de recorridos físicos puntuados por registros virtuales de imágenes “instagramables”, superpuestas a la estructura consolidada de los tramos escogidos.

- Procedimientos

La operacionalización de la investigación implicó observación en el campo, levantamiento documental en instituciones de planificación urbana y en periódicos de la época de construcción del proyecto, así como la selección de criterios como claves de búsqueda en la red social Instagram.

La selección de contenidos extraídos de la red social, relacionados con los tramos analizados, adoptó la herramienta de búsqueda de la aplicación, bajo el criterio de localización de sus playas. Se observaron las playas de Copacabana, Ipanema y São Conrado para interpretar los tres recortes estudiados. La localización es una información opcional que los usuarios pueden señalar para indicar los lugares en los que estuvieron al momento de crear el contenido multimedia o que tengan relación con sus publicaciones. Así, es posible utilizar la localización como una etiqueta para encontrar contenidos relacionados con el debate de este trabajo.

A este procedimiento se suma la clasificación propia de la red de los contenidos más recientes al momento de la búsqueda, así como también la selección del registro de escenas que puedan representar la apropiación cotidiana de sus paseos marítimos, quioscos, ciclovías y dimensión ambiental.

El Proyecto Rio Orla: ciclovías, quioscos y disfrute

El Proyecto Rio Orla se inicia a través de un concurso público de ámbito nacional, lanzado en junio de 1990 por la Alcaldía de Río de Janeiro, coordinado por el Instituto de Arquitectos de Brasil/RJ, IAB-RJ, bajo el título de “Estudio Preliminar para el Proyecto Urbanístico del Litoral Marítimo de la Ciudad de Río de Janeiro”. Las obras se realizaron desde comienzos de 1991 hasta la reunión Río 92 – Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

El alcalde que asumió el gobierno en 1989, Marcello Alencar, encontró la ciudad en estado de choque por la declaración de quiebra del alcalde anterior, iniciando un programa de limpieza y mantenimiento de las calles para recomponer el estatus de vida urbana. El director de IPLANRIO, coautor de este artículo, comenta el contexto de la época de las obras en un informe técnico no publicado, producido en el ámbito de IPLANRIO:

En términos de planificación, con el objetivo de recuperar el entusiasmo de la población por la ciudad, surgió la idea de restaurar lugares emblemáticos como Cinelândia, Lapa, la calle Uruguaiana, la avenida Presidente Vargas (¡todos en el Centro!) y, de manera audaz y profunda, el litoral desde el Leme hasta la Ponta (Strozenberg, 1991).

Se trataba de intervenciones no urgentes, innecesarias, más aún ante la calamidad de los servicios municipales. Sin embargo, se observa hasta hoy que a la población le agrada que mejoren y embellezcan su ciudad, siempre que puedan utilizarla, pues no se trata de castillos, edificios del Tribunal de Justicia, etc. El litoral desde Barra hasta Pontal prácticamente no estaba urbanizado, pero ¿intervenir en el litoral consolidado como Copacabana, Ipanema y Leblon sería un sacrilegio? De ahí la rápida proliferación de críticas.

El concurso del Rio Orla estableció dos grupos de playas. Grupo A: playas de Barra, Recreio y Pontal, con 20 km de extensión, aún con poca intervención urbana. Grupo B: playas del Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon y São Conrado, con 9,7 km de extensión, ya con urbanización definida.

En este artículo, nos concentraremos en el análisis del desarrollo posterior al proyecto Rio Orla de las playas del Grupo B, ubicadas en la Zona Sur, ilustradas en las figuras 1 y 2.

Figura 1: Figura 1: Carteles de divulgación utilizados en las presentaciones del proyecto para los residentes.

Fuente: IPLANRIO

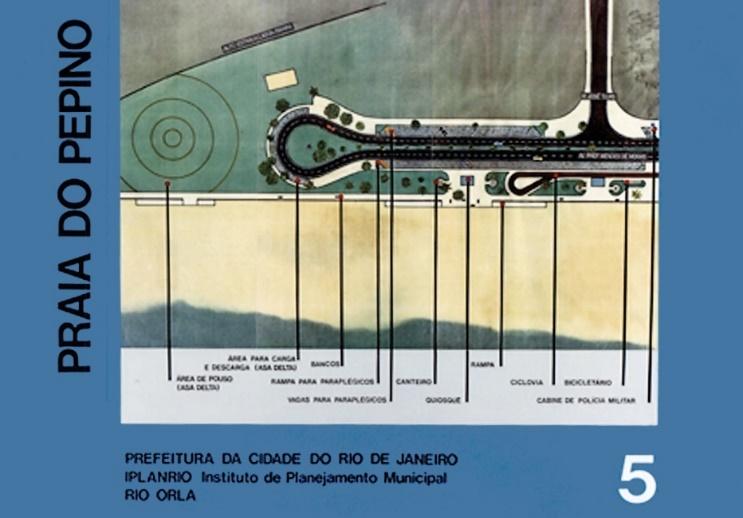

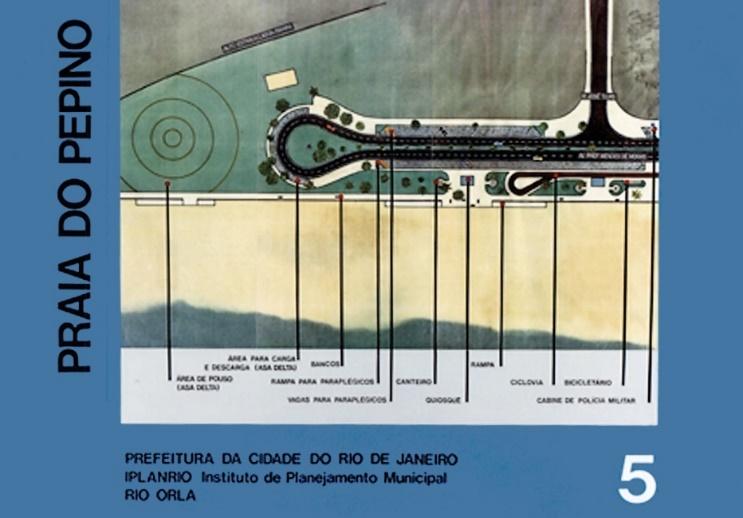

Figura 2: Lámina del proyecto en la playa de São Conrado

Fuente: IPLANRIO

- Puntos de atención del proyecto urbanístico

La implementación de grandes proyectos públicos de intervención urbana ha sido una constante en el urbanismo moderno. Cada uno de estos proyectos busca lo que Yannis Tsiomis describe como la reconquista de la ciudad “contra la simplificación de las funciones, en la que se reintroducen conceptos que se convierten en temas arquitectónicos: identidad, centralidad, articulación, conexión, flexibilidad, movilidad” (Rego; Andreatta, p. 104).

El proyecto abordó la implantación de ciclovías, mejora de aceras y paisajismo, iluminación, instalación de quioscos, estudio de tráfico, estacionamiento y accesibilidad. El pliego del concurso definió los siguientes ítems:

- Las soluciones debían dar prioridad al peatón, incluso en detrimento del automóvil si fuera necesario;

- Las obras, con excepción de los quioscos, no podían invadir la arena; en cada playa debía preverse espacios externos para la realización de eventos y actividades deportivas;

- Previsión de una pista de ciclovía junto al paseo marítimo en todas las playas;

- Estandarización de los puntos comerciales junto a las playas, en forma de quioscos, dotados de agua, alcantarillado, electricidad y teléfono.

Varias colaboraciones al proyecto provinieron de asociaciones de residentes y entidades específicas: mejora del camino de los pescadores por la Asociación de Vecinos del Leme; área de aterrizaje para ala delta en São Conrado por el Clube do Voo Livre; estacionamiento para carga y descarga de windsurfistas por la Asociación de Windsurf; y rampas para personas con discapacidad por la Asociación de Parálisis Cerebral.

Las características principales de las intervenciones fueron las siguientes: Se prohibió el estacionamiento junto al mar en el paseo marítimo de todas las playas, desde el Leme hasta São Conrado, liberando la vista hacia la playa y “acercando” el paseo a la población. La vista de la playa pasó a estar accesible al peatón.

Las soluciones específicas para cada lugar fueron una preocupación del proyecto: el estacionamiento quedó a la izquierda de la vía en el Leme y São Conrado, y en el cantero central en Ipanema y Leblon. Esta solución no era viable en Copacabana, ya que el cantero central, obra de Burle Marx, está protegido (afortunadamente).

Se implantó la primera ciclovía de la ciudad, con señalización, franjas de cruce y adaptación para personas con discapacidad y cochecitos de bebé.

La señalización en la ciclovía fue fundamental para minimizar conflictos en los cruces peatonales. Se creó junto a los semáforos un módulo de cruce con paso de peatones alineado a rampas para personas con discapacidad, cochecitos de bebé y ciclistas. La señalización en el piso orientaba al propio ciclista.

En el Leme y Copacabana, el espacio del estacionamiento junto al mar fue ocupado por la ciclovía. La retirada del estacionamiento a lo largo de la acera en Ipanema y Leblon fue mucho más compleja, ya que el paseo no tiene el mismo ancho. La concepción inicial del proyecto era estrechar la amplia acera junto a los edificios, acercando las pistas de circulación. Pero, ante la categórica reacción de los residentes de las avenidas Vieira Souto y Delfim Moreira, se optó por estrechar el cantero central y rehacer los cruces, giros y accesos. Estos cambios implicaron la retirada de árboles y el replanteo posterior, lo cual fue objeto de duras críticas y campañas contra el proyecto. ¡Era un exceso! ¿Y para qué? ¡Bicicletas!

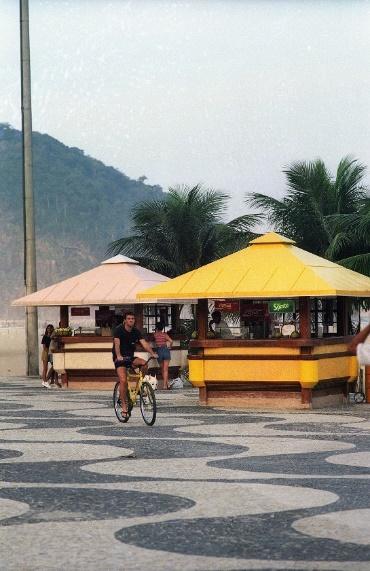

Por su parte, los quioscos respondieron a la sustitución de remolques y carritos por estructuras dotadas de agua, alcantarillado, electricidad y con notables mejoras en higiene y limpieza. El modelo original de quiosco en las playas de la Zona Sur era de fibra de vidrio, con 5,06 m² (2,25m x 2,25m), instalados a una distancia de aproximadamente 125 m uno del otro (cerca de los ejes de las calles transversales).

Se realizaron reuniones con la comunidad tras el resultado del concurso para perfeccionar algunos ítems. Una de las propuestas fue la prohibición expresa de letreros luminosos de carácter comercial en los quioscos, lo cual fue efectivamente implementado, así como la ausencia de mesas y sillas, para no competir con los restaurantes del lado interno de la Avenida Atlântica.

La sustitución de remolques y carritos, figuras 3 y 4, fue un proceso de negociación a cargo de IPLANRIO que, tras algunas manifestaciones en contra, formó comisiones de propietarios con técnicos de la alcaldía para llegar a consensos. En aquel momento, existían 79 puntos en el Leme y Copacabana, 61 en Ipanema y Leblon, 40 en São Conrado y 290 en la Barra. Un total de 470 puntos para 306 nuevos quioscos. La diferencia fue absorbida por miembros de la misma familia o por asociaciones societarias.

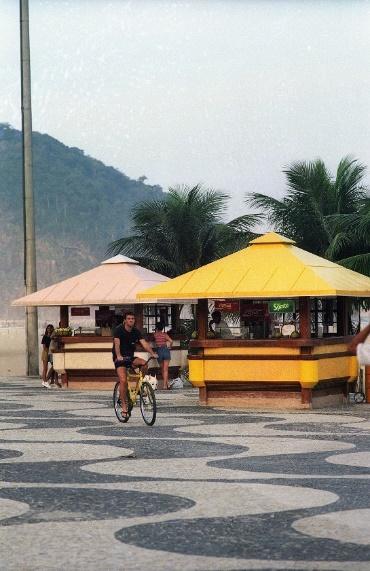

Figura 3: Modelo original del quiosco en la Zona Sur, sin mesas, sillas ni carteles luminosos, y diseño del quiosco.

Fuente: Archivo de los autores

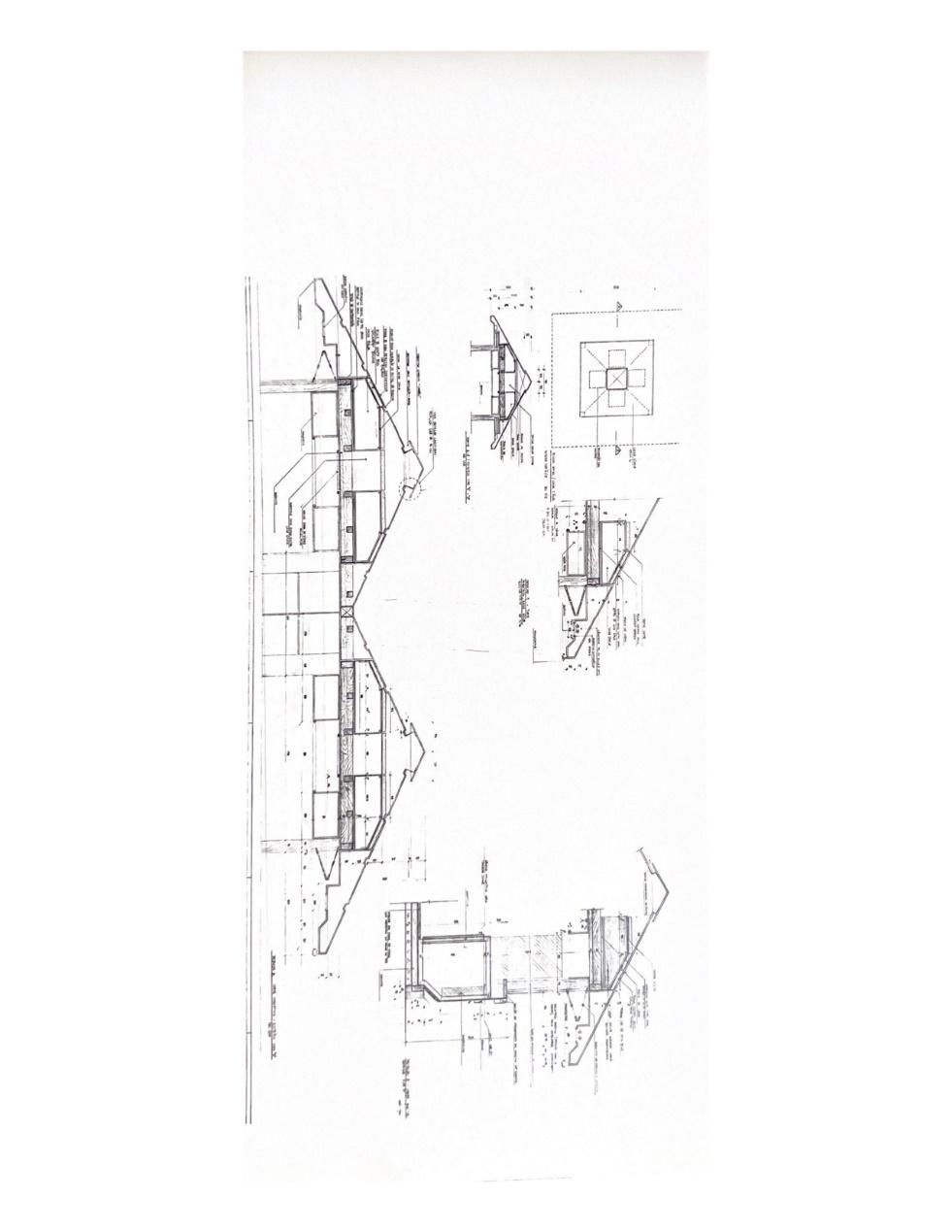

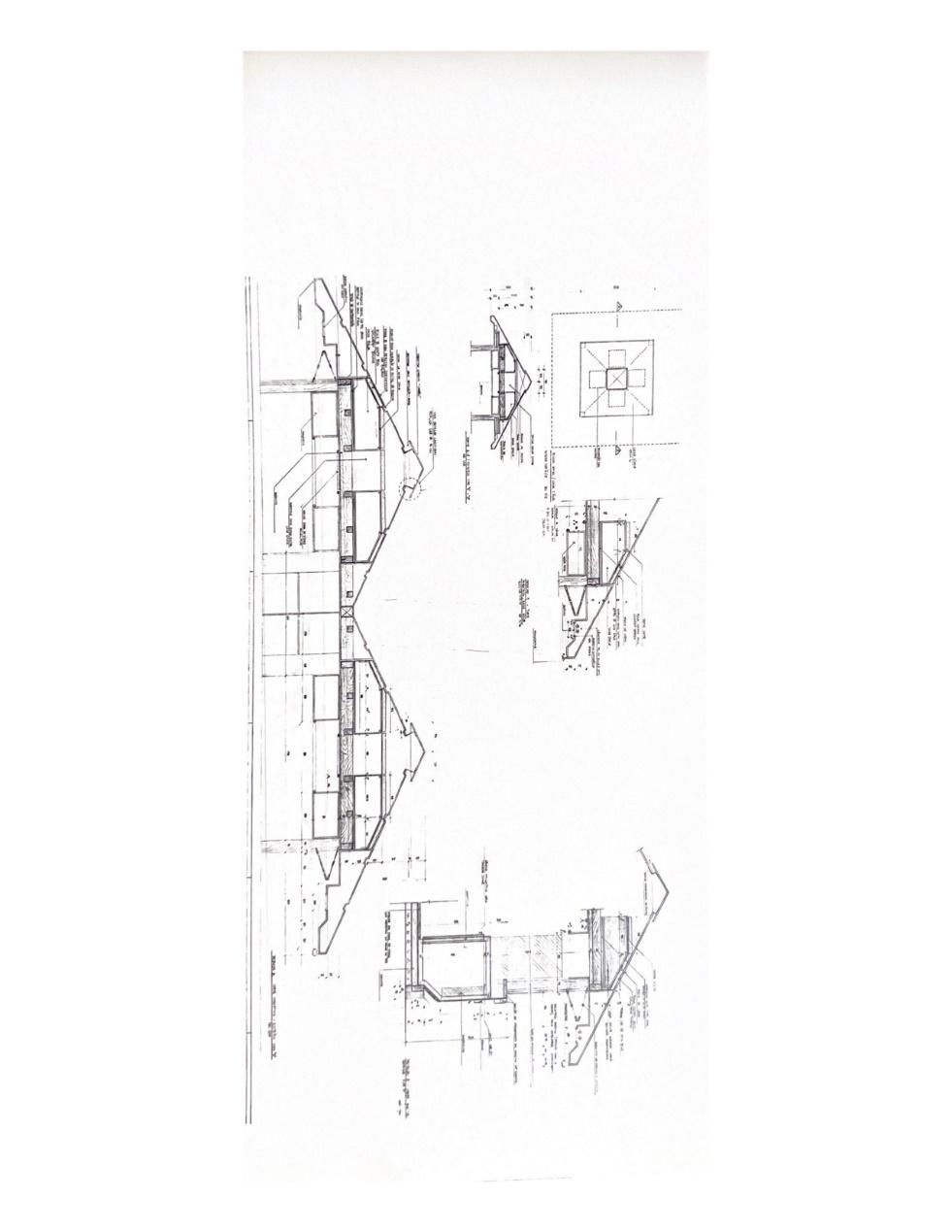

Figura 4: Dibujos técnicos del modelo original del quiosco en la Zona Sur.

Fuente: IPLANRIO

En São Conrado, figura 5, el estacionamiento junto a la playa fue trasladado al otro lado, junto a los edificios, permitiendo la instalación de la ciclovía. El paseo se amplió para facilitar caminatas y carreras, manteniendo su estructura física apoyada sobre el muro de contención existente, con gran desnivel respecto a la arena.

Los quioscos en São Conrado fueron ubicados según el uso del tramo. Se observó la localización de los dos grandes hoteles de la época: el Hotel Nacional y el Intercontinental. Hay un gran terreno sin uso perteneciente al Gávea Golf and Country Club. Algunos edificios están situados en el centro del lote, enrejados, cerrados, orientados hacia su interior. En el área de la Playa do Pepino se construyó una pista de aterrizaje para alas delta y parapentes, rodeada por una plaza con juegos infantiles. El Clube São Conrado de Voo Livre tiene su sede en el lugar.

Figura 5: Plano del proyecto en São Conrado.

Fuente: IPLANRIO

Las mejoras en la iluminación pública se lograron mediante postes altos en el cantero central y la creación de una iluminación específica para la arena de la playa, permitiendo la práctica de fútbol y voleibol nocturno. En el Arpoador se instaló un poste de luz que permitía a los surfistas permanecer en el agua durante la noche.

En cuanto al paisajismo, se consideró que todas las especies existentes debían ser preservadas, aprovechando el porte de la vegetación. Solo se sustituyeron las que estaban deterioradas.

En el balance final, Copacabana no alteró su número de árboles, Ipanema perdió 123 (de 285 a 162) y São Conrado ganó 127 (de 163 a 290). La reducción en Ipanema, fruto del estrechamiento y uso del cantero central para estacionamiento, generó una gran polémica, como veremos.

Análisis evolutivo: apropiaciones y cambios

La gran escala física del área estudiada y, por consiguiente, del entramado vial y sus entrelazamientos con las tramas configuradas cotidianamente por recorridos transitorios, dificultó la ilustración y obligó, para los fines de este artículo, a la descripción de los resultados (figuras 6, 8 y 9).

- Tramo 1 – del Leme al Puesto 6

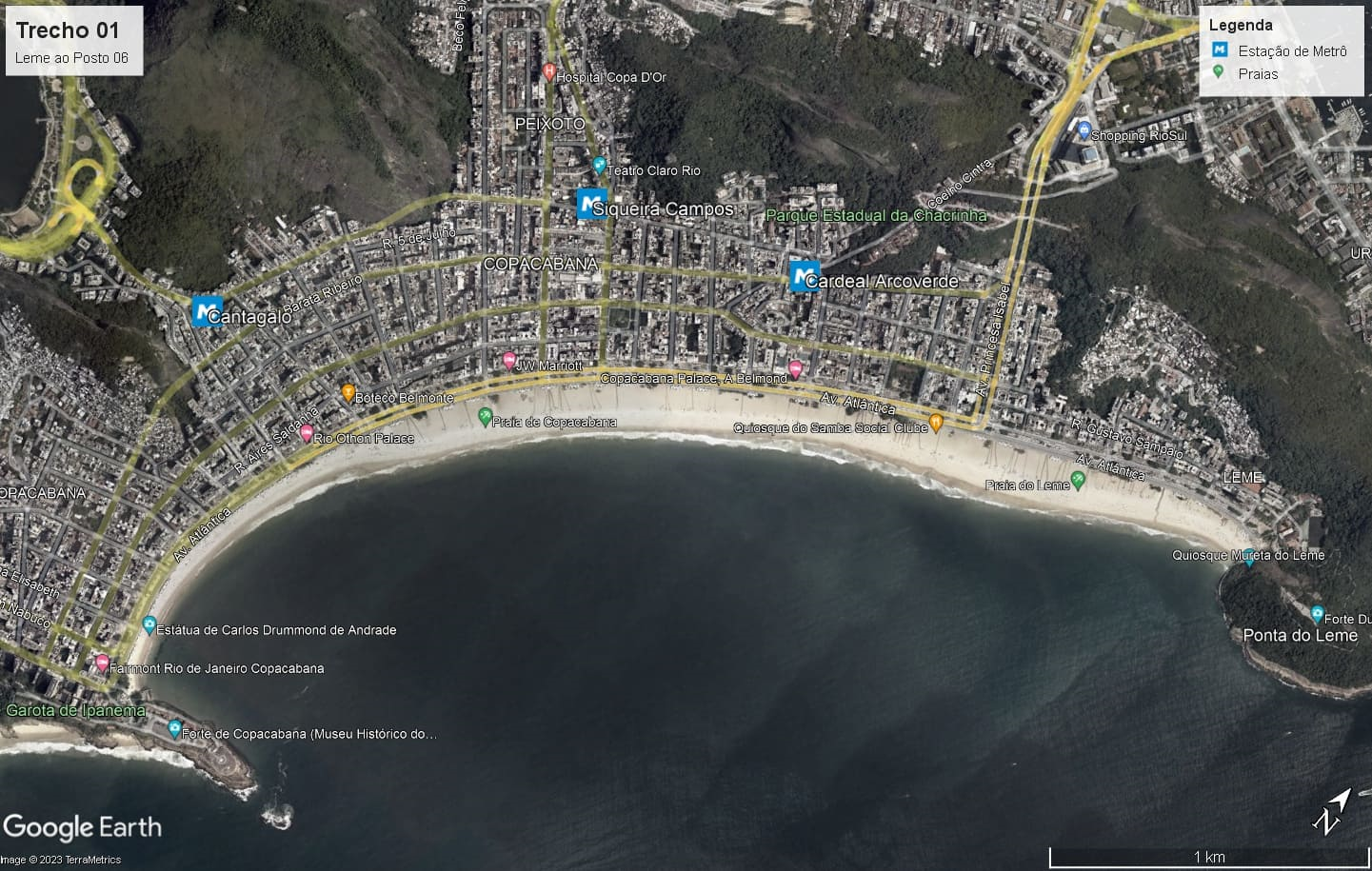

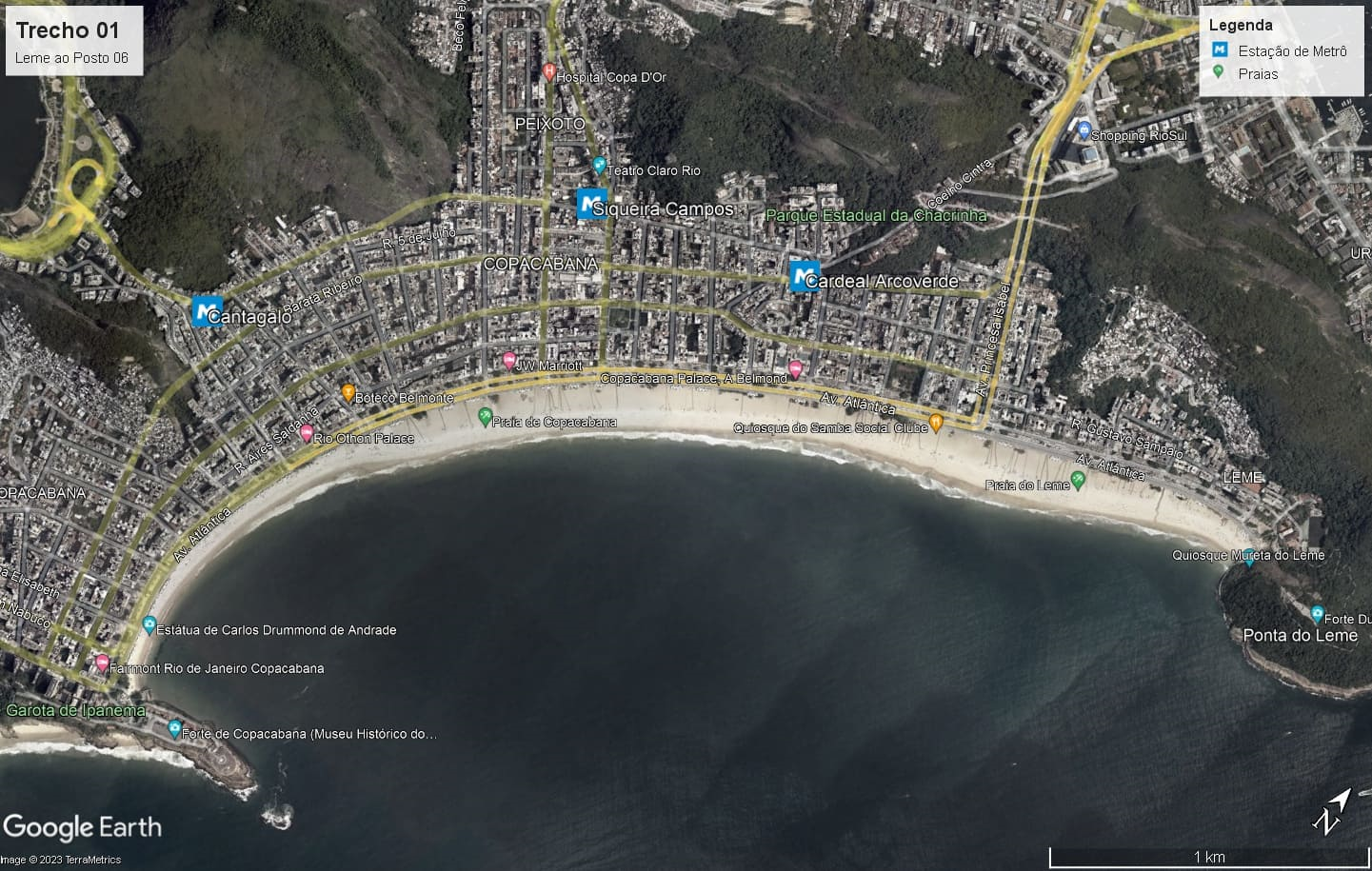

Figura 6: Playas de Leme y Copacabana destacando las 3 estaciones de metro.

Fuente: Google Earth (en línea)

4.1.1 Morfológica

El Puesto 6, extensión del litoral que conecta Leme con el extremo de Copacabana, es una gran atracción de la ciudad. Está alimentado por la memoria de un pasado de privilegios y privilegiados, aún evidente en la forma del lujoso Hotel Copacabana Palace.

Abarca 100 manzanas, 78 calles, 5 avenidas, 6 pasajes y 3 cuestas, en un área de 7,84 kilómetros cuadrados. La vía de mayor extensión es la Avenida Atlântica, con 4.150 metros. Entre 1920 (con 17 mil habitantes y el 1,5% de la población total de la ciudad) y 1970 (con 250 mil habitantes y el 6% de la población total de la ciudad), el crecimiento demográfico del barrio fue de asombrosos 1.500%, mientras que la ciudad, en el mismo período, crecía un 240% (O’Donnell, 2013). Según la enciclopedia virtual Wikipedia, Copacabana es considerada uno de los barrios más famosos y prestigiosos de Brasil y uno de los más conocidos del mundo, conocida como la Princesita del Mar y el Corazón de la Zona Sur. Sería el barrio más poblado de la Zona Sur, según el censo de 2010, con más de 140.000 habitantes, de los cuales alrededor de 1/3 (cerca de 43.000 habitantes) está compuesto mayoritariamente por personas mayores de 60 años, lo que lo distinguiría como el barrio más ‘viejo’ del país. La significativa pérdida poblacional entre 1970 y 2010 viene acompañada de varias señales de decadencia señaladas en la guía turística inglesa Time Out como advertencia a sus lectores. Las plantas bajas de la mayoría de los edificios ubicados en los grandes ejes del barrio presentan una gran cantidad de tiendas de productos variados, así como también congestiones de tránsito, recurrencia de hurtos y robos y prostitución. Aun así, la vida nocturna es muy animada, con excelentes restaurantes, bares, además de los 4 kilómetros de playa.

La evolución de los quioscos en Copacabana y del uso del paseo marítimo es el cambio más intenso en todo el proyecto Rio Orla. La inicial limitación a un simple punto de venta de refrescos y sándwiches con atención de pie fue siendo modificada paso a paso, en principio con la autorización de mesas y sillas, seguida de carteles luminosos con los nombres de los quioscos y de marcas comerciales.

Ese conjunto de atributos morfológicos, dinámicamente interrelacionados, se distribuyen de forma diferente a lo largo de los dos ejes paralelos estructurantes del barrio, la Avenida Atlântica y la Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Apoyados en las tres estaciones de metro y en innumerables líneas de autobús que dan acceso a usuarios y visitantes de otros barrios de la ciudad, además de la ciclovía, configuran en conjunto la red de recorridos, dispar y transitoria, de los caminos recurrentes, cotidianos de los residentes que sostienen los caminos extraordinarios de los visitantes. Conectan el tejido del barrio con el litoral.

4.1.2 Cultural

El barrio cuenta, desde 1980, con la Feria Nocturna de Artesanía y Arte de la Orla de Copacabana, en el puesto 5. Abre a las 17h, poco antes de oscurecer. El Fuerte de Copacabana, en el puesto 6, es otra atracción turística. El Museo de la Imagen y el Sonido, IMS, sustituto de la discoteca Help desde 2010, tiene sus obras paralizadas y los cercos de obra restan atractivo a este tramo.

La playa de Copacabana, además del Réveillon, es escenario de numerosos eventos artísticos y deportivos, ocupando el espacio con estructuras para grandes acontecimientos entre la Avenida Princesa Isabel hasta más allá del Hotel Copacabana Palace, Calle Fernando Mendes.

La zona de la playa frente al Hotel Copacabana Palace se fue convirtiendo en un lugar de eventos. En el hotel, la pérgola con el restaurante/bar ubicado alrededor de la piscina vacía la importancia de la relación con la playa.

El Copacabana Palace se apropia de la playa cuando le conviene para su propio prestigio. Con motivo de los Juegos Olímpicos de 2016, con competencias oficiales en la playa justo frente a él, se construyó una pasarela sobre la Avenida Atlântica que conectaba su balcón con la arena de los juegos. Con motivo de las celebraciones de su centenario en agosto de 2023, planeó un gran espectáculo gratuito en un enorme escenario sobre la arena.

4.1.3 Conectividad

La ciclovía del Rio Orla fue la mayor contribución al aumento gradual del uso de bicicletas en la ciudad, especialmente para ocio, deporte y transporte. La red ciclovía sigue en expansión. Curiosamente, la ciclovía fue uno de los puntos más criticados en el proyecto, siendo costoso para el gobierno financiar la introducción de este nuevo modo de transporte.

Otro aspecto de la movilidad es la evolución del metro en este tramo. La llegada del metro, estación Cardeal Arcoverde, en 1998, tuvo un gran impacto en Copacabana. El metro también completó en 1998 la línea 2, Estácio-Pavuna, permitiendo el trayecto Estácio-Cardeal Arcoverde. La calle Rodolfo Dantas es el recorrido más cercano a la playa desde esta estación, justo en la esquina del Hotel Copacabana Palace.

En 2003 se inauguró la Estación Siqueira Campos y en 2007 la Estación Cantagalo, completando las 3 estaciones que sirven al barrio. Sin embargo, el metro solo comenzó a funcionar los domingos a partir de 2004. Los autobuses, llenos de gente, eran el único transporte público los domingos. Y siguen siendo importantes, especialmente en el verano, con ofertas reducidas de vehículos, en diversas líneas que conectan con la Zona Norte a través de los túneles Rebouças y Santa Bárbara, o incluso el aterro del Flamengo. Y repetidamente son objeto de revisiones policiales.

Los flujos de peatones que salen del metro configuran rutas hacia los puntos más cercanos al calçadão, flujos con diferentes intensidades en distintas horas del día, que se dispersan en la arena de la playa y se conectan en el calçadão. Destaca GEHL (2013) que una de las grandes atracciones del espacio público es ver al otro, ver a las personas divirtiéndose de cada manera. Así, estos puntos de paso y concentración atraen la atención, por sí mismos, especialmente de los visitantes externos.

4.1.4 Gestión

El concesionario de los quioscos obtuvo autorización del Ayuntamiento para modificar su modelo. Pasó a contar con baños y cocina en el sótano, así como un amplio espacio para mesas, sillas, toldos (algunos con sofás y sillones), con una significativa ocupación del área pública en el calçadão, como se muestra en la figura 7.

Figura 7: Quiosco actual con amplia área de ocupación.

Fuente: Acervo de los autores

Esta modernización se completó en Copacabana con motivo de la Copa del Mundo en 2014. Los quioscos se convirtieron en restaurantes. La distancia entre ellos comenzó a ser variada, de acuerdo con la atracción, con un aumento de actividades de vendedores ambulantes en el calçadão que venden productos no alimenticios. Esculturas de arena vinculan algunas de estas áreas con paisajes fabricados, aparentemente similares, al igual que los vendedores ambulantes que marcan tramos de los recorridos.

Así, el calçadão pasó a tener una vida casi independiente de la acera interna de la Av. Atlântica, que sigue con una fuerte presencia de restaurantes, la mayoría de ellos muy antiguos. Como no surgieron quejas por el aumento de la proporción de los quioscos, que antes eran simples puntos de venta de pie y ahora cuentan con una competencia significativa, se presume que hay demanda para todos, con un público estratificado.

Entre los clientes destaca la fuerte presencia de turistas, tanto de un lado como del otro de la Av. Atlântica. En Leme y Copacabana hay varios hoteles a la orilla del mar y numerosos en las calles transversales.

- Tramo 2 – del Arpoador al Leblon

El Arpoador mantiene las mismas características de un refugio protegido, pero de fácil acceso para los peatones que vienen por la Avenida Vieira Souto o por el Parque Garota de Ipanema, en la Calle Francisco Otaviano. Absorbió el crecimiento de un pequeño restaurante en la entrada de la calle peatonal.

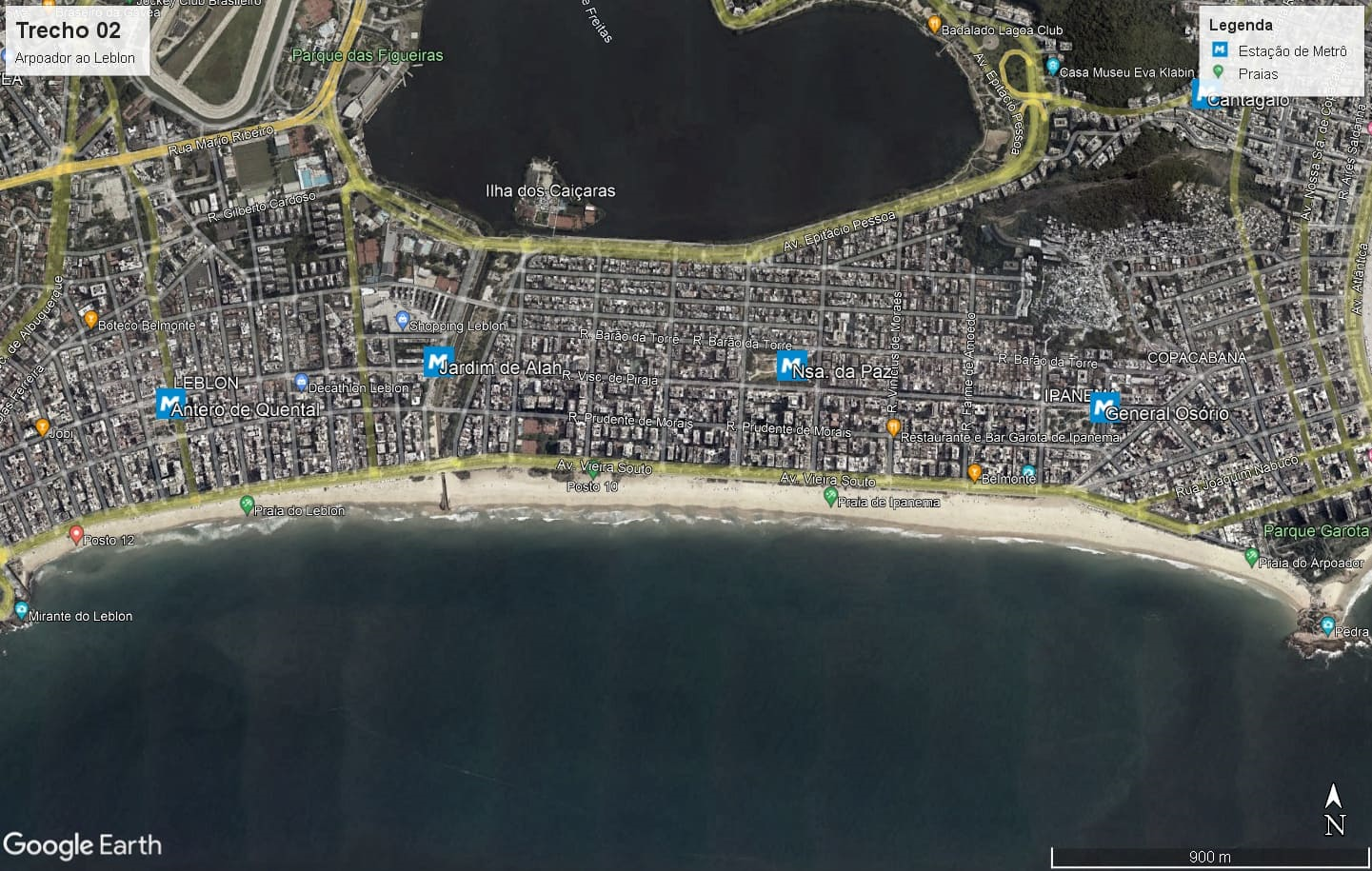

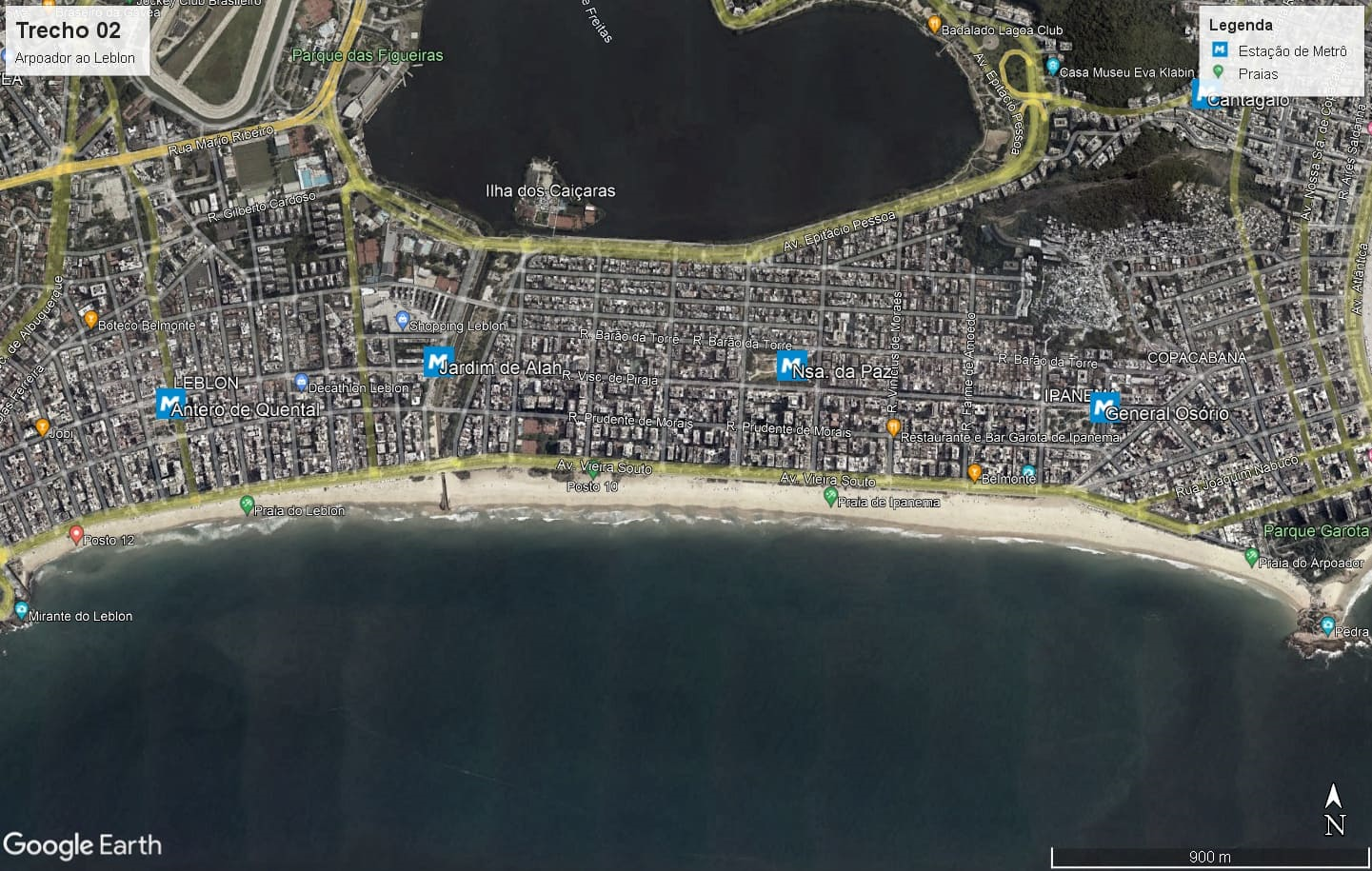

Figura 8: Playas de Arpoador, Ipanema y Leblon, con las 4 estaciones de metro.

Fuente: Google Earth (en línea)

4.2.1 Morfológica

Con la obra del Río Orla finalizada, en vísperas de la Conferencia Río 92, el litoral de las playas desde Leblon hasta Copacabana fue renovado. Sin estacionamientos próximos a la orilla del mar, las ciclovías comenzaron a ganar adeptos con una frecuencia mayor a la estimada. Y la ciudad vivía un momento de valorización del medio ambiente, del clima, de la naturaleza. Oportunamente, la Alcaldía estableció el programa de creación de áreas de esparcimiento los domingos y feriados, cerrando al tránsito vehicular las franjas contiguas al paseo marítimo y a la ciclovía. Es una formidable extensión del calçadão. Destinada a peatones, ciclistas, cochecitos de bebé, patines y patinetas. Desde 1992, esta área de ocio en el litoral ha sido muy utilizada, incluso para marchas y manifestaciones.

4.2.2 Gestión

La modernización de los quioscos de 2016 aún no alcanzó a todos los equipamientos. Se sigue la ley de la oferta y la demanda.

El Hotel Fairmont, en la Avenida Atlântica en el Posto 6, y el Hotel Fasano, en la Avenida Vieira Souto en Ipanema, ambos clasificados como de cinco estrellas, intentaron ocupar quioscos justo en frente de sus instalaciones, utilizando los propios nombres de los hoteles, con atención especial a sus huéspedes aunque sin exclusividad. Fue una forma de acercarse al calçadão.

Las experiencias no continuaron, interrumpidas por la pandemia, y sus efectos no fueron estudiados por este grupo. El prestigio del nombre Fasano aportó al quiosco que ocupaba un capital genético diferenciado que lo distinguió para albergar el mejor restaurante del litoral playero.

4.2.3 Cultural

El calçadão, con cierta presencia de turistas, es ampliamente utilizado por los residentes para caminar, a pesar de dividir su atracción con el litoral de la Laguna Rodrigo de Freitas. También hay comercio minorista y esculturas de arena. Los eventos que ocurren en estas playas son limitados, sin recurrir a grandes montajes. Últimamente se han llevado a cabo manifestaciones políticas en la arena de la playa, con imágenes registradas y difundidas en las redes sociales.

4.2.4 Conectividad

La misma división de demanda con la Laguna ocurre en la ciclovía de Ipanema y Leblon, especialmente para uso recreativo. En la acera interna, no se repite el patrón de Copacabana. No hay práctica de paseo. Pocos hoteles (algunos cerraron recientemente), pocos restaurantes, una casa de cultura que no interactúa con la playa. La Feria Hippie de la Plaza General Osório (desde 1975) y el movimiento en la Plaza Nuestra Señora de la Paz no involucran al litoral.

El metro llegó a la Estación General Osório en 2009, proveniente de Tijuca (Línea 1), y en 2016, para los Juegos Olímpicos, desde Barra (Línea 4), incluyendo las otras tres estaciones del barrio: Nossa Senhora da Paz, Antero de Quental y Jardim de Alah.

4.2.5 Económica

El calçadão, con cierta presencia de turistas, es ampliamente utilizado por los residentes para caminar. También hay comercio minorista, esculturas de arena, entre otras atracciones.

En la acera interna no se repite el patrón adoptado en Copacabana. No hay práctica de paseo. Pocos hoteles (algunos cerraron recientemente), pocos restaurantes, una casa de cultura que no interactúa con la playa. La Feria Hippie de la Plaza General Osório (desde 1975) y el movimiento en la Plaza Nuestra Señora de la Paz no involucran al litoral.

La atracción gastronómica es fuerte, pero ocurre en las calles transversales e internas de los barrios, incluyendo en la Laguna Rodrigo de Freitas. La reforma prevista en el Jardim de Alah (anunciada en agosto de 2023) propone reforzar esta tendencia.

- Tramo 3 – São Conrado

Figura 9: Imagen satelital de la Playa de São Conrado.

Fuente: Google Earth (en línea)

4.3.1 Medio ambiente

La playa de São Conrado se caracteriza por su arena clara, suave, y por las fuertes olas, que son el principal atractivo para los surfistas de la región, aunque lamentablemente suele estar no apta para el baño debido a la contaminación. No obstante, la extensa franja de arena favorece la práctica de deportes.

4.3.2 Morfológica

El diálogo del paseo marítimo con la otra margen de la avenida está anulado, o muy debilitado, por la morfología que caracteriza este tramo del barrio. Manzanas divididas en grandes lotes ocupados por edificios residenciales de gran altura, todos separados del entorno por cercas altas, portones electrónicos y cámaras de vigilancia. Igualmente cercado y vigilado, el amplio terreno del club de golf ocupa la mitad de la extensión del litoral. La relación con la playa se resume, aparentemente, a la contemplación.

El Hotel Nacional, uno de los pocos puntos atractivos del barrio, volvió a abrir recientemente. Proyectado por el arquitecto Oscar Niemeyer y con jardines diseñados por el paisajista Burle Marx, su arquitectura constituye un punto turístico de visita casi obligatoria en la ciudad. Sin embargo, no presenta ni promueve una conexión con la playa, y por tanto no establece vínculos con el paseo, la ciclovía ni con sus quioscos.

4.3.3 Social

La población del barrio de São Conrado presenta un perfil social claramente dispar entre la élite de los condominios frente al mar y las comunidades pobres de Rocinha y Vidigal, al contrario de lo que ocurre en otros barrios de los tramos estudiados. La convivencia es vigilada.

4.3.4 Económica

Las distancias entre los quioscos varían. En las inmediaciones de la zona de aterrizaje de ala delta y parapente, cuatro quioscos cercanos conforman un point de oferta de refrigerios para deportistas y visitantes. A lo largo de la playa, sin embargo, el espaciamiento entre ellos se amplía bastante, y es complementado, cuando se hace necesario, por vendedores ambulantes.

4.3.5 Conectividad

El accidente con la ciclovía llamada Tim Maia, en la Av. Niemeyer, interrumpe el trayecto. También es disruptivo en el plano simbólico, una cicatriz con repercusiones en las demás dimensiones del estudio.

El Hotel Intercontinental, cerrado desde 2020 y rodeado por vallas, anuncia que será transformado en residencias, pero, por el momento, empobrece aún más la relación de esta margen con la playa.

Este tramo del litoral tiene su energía de atracción en el movimiento de ala delta y parapente que se localiza al final del recorrido.

Repercusiones, prensa e Instagram

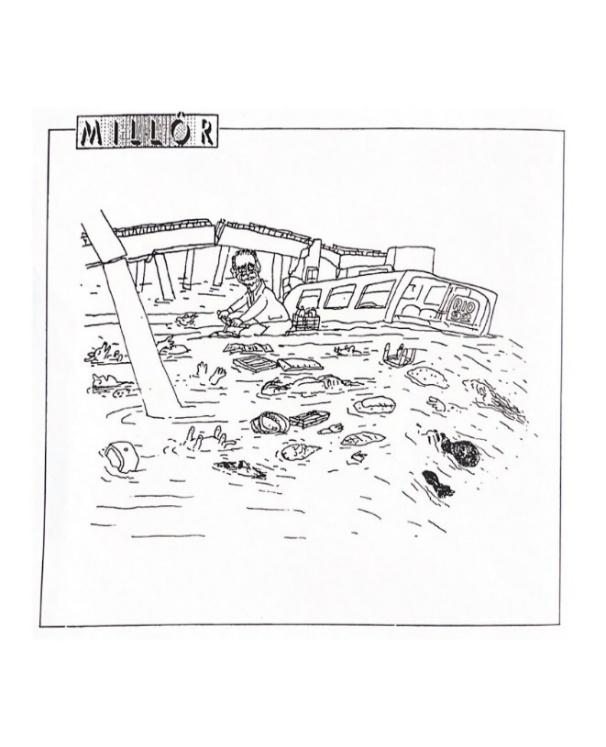

Intervenciones urbanas a gran escala que eliminan prácticas socioculturales de apropiación ambiental para el ocio en la playa, arraigadas en la vida cotidiana de tantas personas, y las sustituyen por nuevas contribuciones, aunque orientadas al mismo propósito —la fruición—, enfrentan oposiciones y generan conflictos. Cuando afectan personalmente a un periodista formador de opinión pública, más específicamente a Millôr Fernandes, el conflicto se convierte en una guerra retratada en los periódicos de la época, ilustrada en las figuras 10 y 11.

Atributos del proyecto que inicialmente fueron duramente condenados posteriormente fueron apropiados y ampliados. La polémica en la prensa de los años 1990, con el ritmo y la duración de aquellos debates, aumentó la visibilidad y alimentó el atractivo del proyecto.

Figuras 10 y 11: Dos caricaturas de Millôr Fernandes publicadas en el Jornal do Brasil.

Fuente: Jornal do Brasil

Aunque el Proyecto Rio Orla siguió el rito de presentación pública para diversos sectores de la sociedad, principalmente asociaciones de vecinos de los barrios a lo largo del litoral y otros usuarios, se instauró una gran polémica en los medios de comunicación.

Las obras en la Zona Sur causaron gran molestia a la población. Iniciadas en el verano de 1991, continuaron a todo vapor durante el verano de 1992, con la reubicación de estacionamientos, obras en el paseo marítimo (agua y alcantarillado para los quioscos) y en el frente del paseo (ciclovías).

El periodista Millôr Fernandes, ilustre residente de Ipanema y crítico del proyecto, publicó numerosas caricaturas en su columna en el Jornal do Brasil. Chico Caruso lo acompañó. La ciclovía, la retirada de árboles, los trastornos y el propio alcalde fueron sus temas preferidos.

Alfredo Sirkis, entonces concejal del Partido Verde, fue el principal defensor de la ciclovía, y comentaba en conversaciones en el IPLANRIO que Millôr atacaba a las personas de esa forma, incluso a sí mismo, como un traidor ambientalista. Decía que uno casi se enojaba consigo mismo de lo bueno que era el artículo, aunque la crítica no tuviera ni pies ni cabeza.

La repercusión de esas caricaturas fue enorme, ya que coincidían con la opinión de muchos lectores, por la calidad de los dibujos, la fama de los autores y la importancia de los periódicos en aquella época. Sin embargo, consideramos pertinente reflexionar sobre la propia esencia del humor en la vida humana.

Una persona como sujeto activo de percepción en el proceso de relaciones interpersonales es propensa a las emociones positivas. Dado que se habla de una forma de comunicación como el humor, que es un fenómeno tanto de la conciencia social como individual, es necesario reconocer su orientación humanística (Lazebna, 2022, p.2).

El autor complementa afirmando que el humor ayuda a aliviar el estrés, "así como puede resolver algunas situaciones complejas de la vida en el período de la globalización" (Lazebna, 2022). El humor nos permitiría combatir la depresión, la duda, el estrés, así como resistir la presión de una competitividad exacerbada.

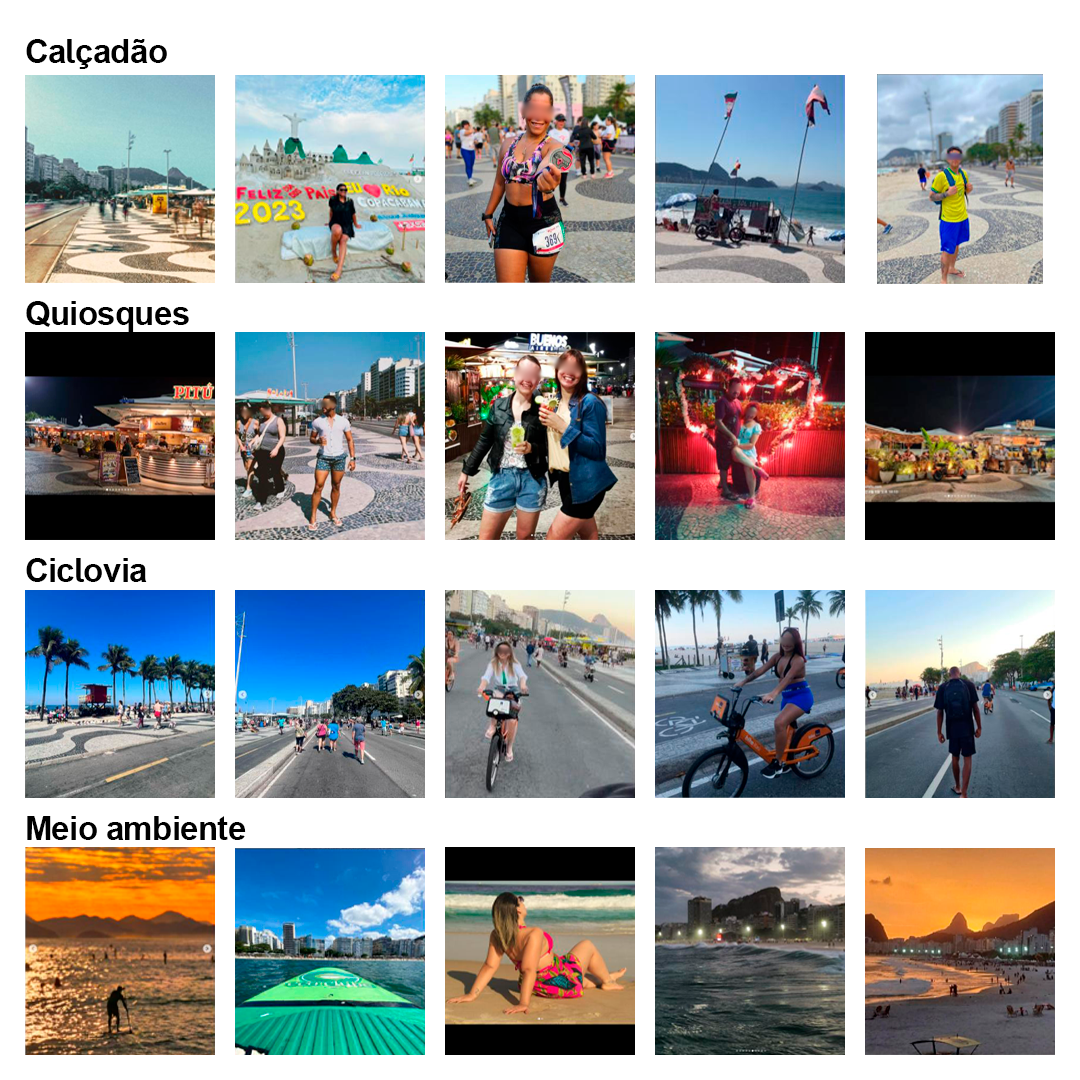

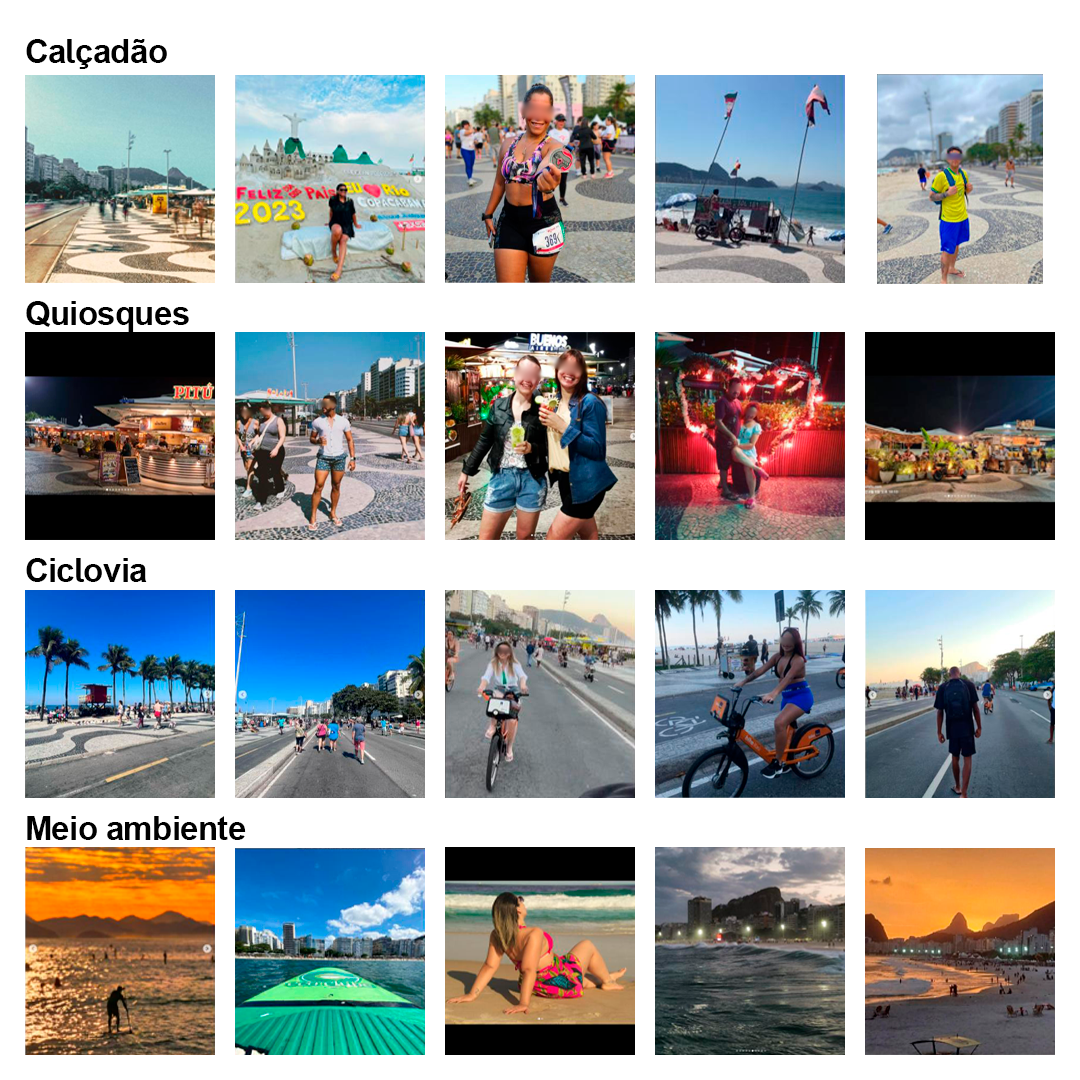

- Instagram – tramo Leme y Copacabana

Figura 12: Conjunto de fotografías etiquetadas en Leme y Copacabana en Instagram.

Fuente: Instagram (online)

Las imágenes que respondieron al procedimiento de análisis, a través de Instagram, figura 12, destacan diversos usos transitorios, principalmente articulados por la extensión del paseo marítimo, desde la Pedra do Leme hasta el Forte de Copacabana. Los quioscos, la ciclovía y la dimensión ambiental se presentaron con mayor frecuencia estructurados a partir de este recorrido. Siendo uno de los principales bordes del barrio, el paseo agrega una serie de actividades en estos registros, pudiendo entenderse como un recurso importante de conectividad, pero también de convivencia sociocultural.

Privilegiada por su visibilidad popular y turística, la costa acoge una importante diversidad de eventos como conciertos, carreras, manifestaciones políticas, entre otros, que alimentan el imaginario y la atracción de este destino, y dejan huellas en las diferentes escalas de agentes económicos, en los usos a distintas horas del día y en las representaciones identitarias reveladas en estas publicaciones en línea.

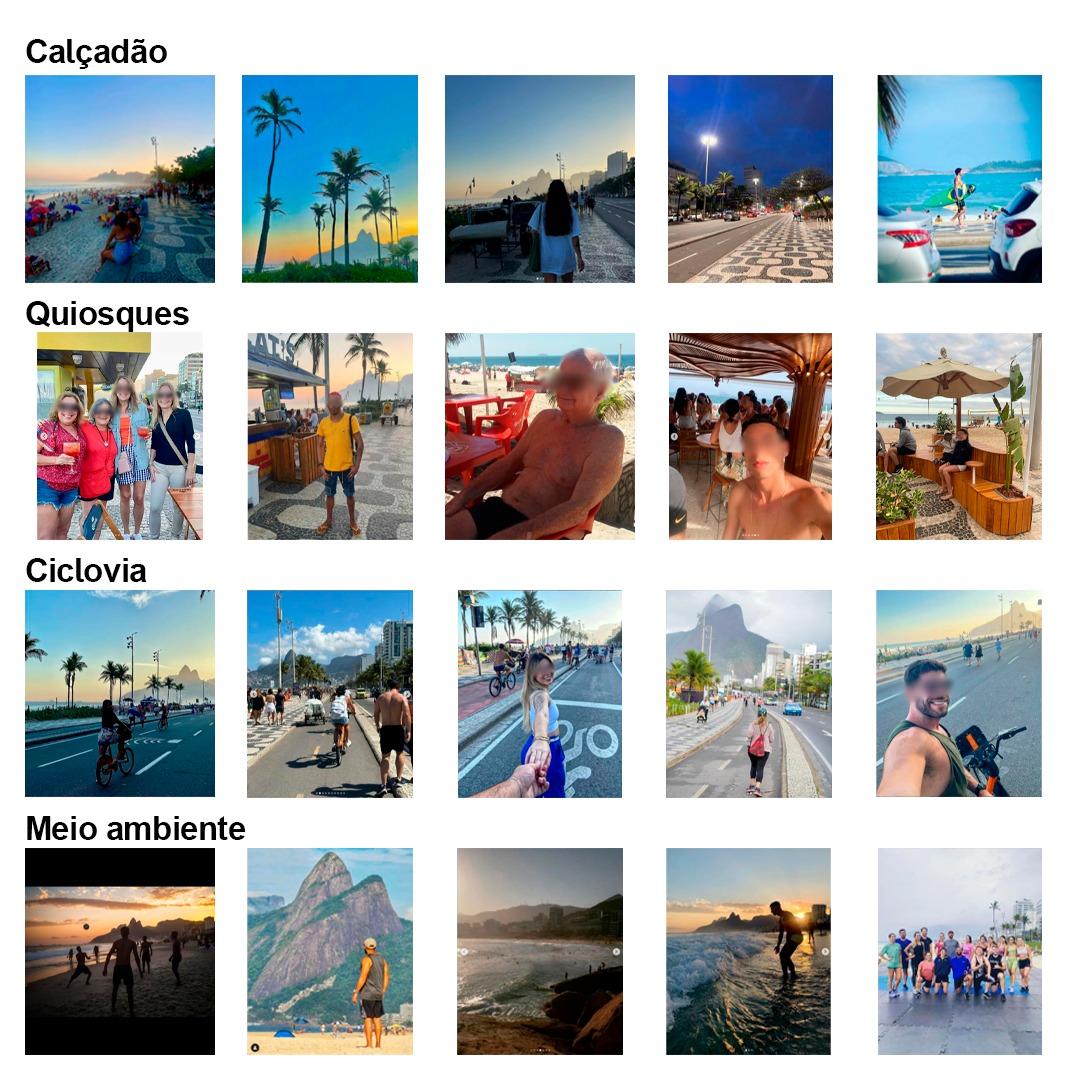

- Instagram – tramo Ipanema y Leblon

Figura 13: Conjunto de fotografías etiquetadas en Ipanema y Leblon en Instagram.

Fuente: Instagram (online)

Las capturas encontradas en el tramo del Arpoador, Ipanema y Leblon, figura 13, presentan la dimensión ambiental como un destacado elemento en la construcción de estas imágenes. El monumento natural del Morro Dois Irmãos, por ejemplo, es un punto focal recurrente en diferentes contextos del lugar.

La convivencia social en esta zona tiene fuertes representaciones en las prácticas deportivas, la contemplación del paisaje natural y las actividades en los quioscos. Estos últimos, a su vez, son registrados con diferentes modelos y mobiliarios urbanos.

La ciclovía construye una secuencia de experiencias desde el tramo vecino proveniente de Copacabana, reforzada en estos registros por los eventos de cierre de los carriles de circulación adyacentes los domingos y feriados, para el uso de ciclistas y peatones.

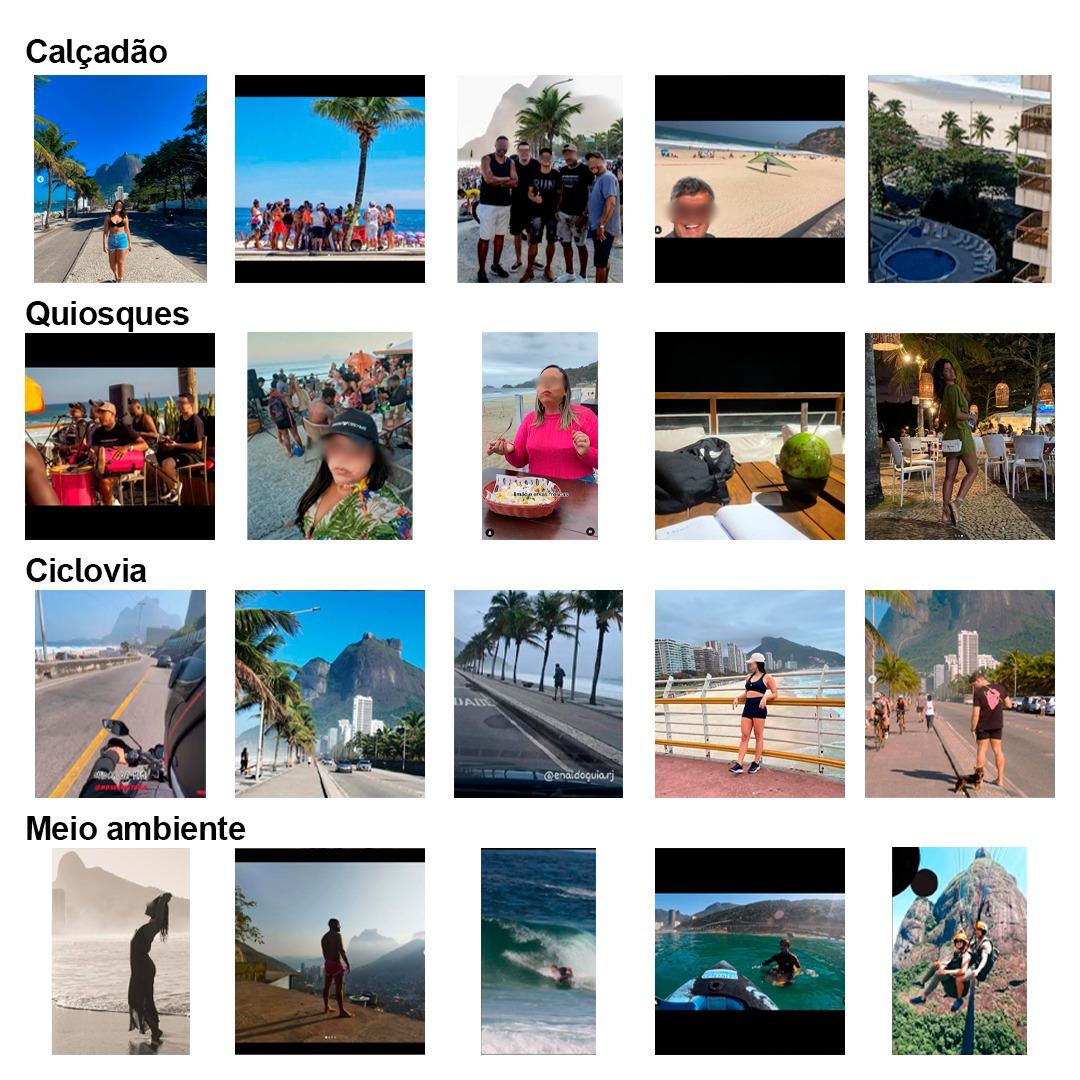

- Instagram – tramo São Conrado

Figura 14: Figura 14: Conjunto de fotografías etiquetadas en São Conrado en Instagram.

Fuente: Instagram (online)

El grupo de imágenes de São Conrado, figura 14, ilustra una relación propia de conectividad en comparación con los tramos anteriores. Las miradas registradas en las fotografías enfatizan, desde diferentes aspectos, las relaciones de dentro y fuera.

Así, las prácticas deportivas ligadas a la dimensión ambiental, los eventos musicales en los quioscos, la vista de la playa desde los condominios y desde la Rocinha, y la percepción del paseo marítimo y la ciclovía desde la perspectiva de motos y autos, construyen un campo de imágenes sin una integración clara de todos los elementos debatidos.

Las vistas de la ciclovía y del paseo también permiten destacar los bordes ciegos que enmarcan la extensión de la playa en su mayor parte, como un límite para la apropiación social y los intercambios con el vecindario.

Sin embargo, es posible notar que existe un cierto nivel de mantenimiento de su atractivo y apropiación por parte de grupos que adoptan el lugar como preferido.

Consideraciones transitorias

El dinamismo de esta red de caminos se estimula, desde su creación, por puntos de atracción en diferentes dimensiones cualitativas que abarcan la conectividad, el comercio para distintos niveles de ingresos y consumo, y las prácticas socioculturales de acogida y rechazo, sumisas o transgresoras a las normativas gubernamentales predominantes. También se ven desafiadas, en su materialidad, por nuevas percepciones, apropiaciones virtuales, aprobaciones y condenas bajo el abrigo de otros tiempos, otros ritmos, otras reglas que se asemejan a la autogestión.

La visibilidad excepcional de uno de los tres tramos seleccionados, el paseo marítimo de Copacabana, así como los mitos asociados a este, repercuten en el imaginario del observador (Bachelard, 1989; Lynch, 1960). Vestigios de la memoria alimentada por diversos contenidos influyen en la elección de los recorridos practicados, identifican preconcepciones de acogida y delinean la percepción del conjunto a partir de elementos percibidos como recurrentes, enfocándose en atributos de la imagen y significados asociados.

Lo que se entiende como proceso de formación del imaginario, desde la época en que Lynch (1960) y Bachelard (1989) publicaron sus investigaciones y reflexiones, ha pasado y sigue pasando por importantes transformaciones. Ha ganado nuevos contribuyentes y contribuciones, nuevos ritmos de configuración, una aceleración y una transitoriedad nunca antes experimentadas. Registros de instantes de memoria disponibles para la multitud en el espacio virtual de las redes sociales afectan el proceso de formación del imaginario. Realzan el componente temporal y simultáneamente lo minimizan, omiten y sustraen su duración y significado (Han, 2021), reduciendo la relevancia de la experiencia.

El experimento de observar la representación virtual de los lugares analizados sugiere superficies en el proceso que entretejen las nociones de ciudad que produce imágenes e imágenes que producen ciudades.

El ejercicio de recopilar y observar los medios publicados en Instagram, producidos y relacionados con los tramos analizados, posibilitó una reflexión sobre un mosaico imagético compuesto por diferentes autores. Al enfocar un objetivo para sus registros, estos usuarios señalan deseos propios de su representación, sin embargo, en conjunto, pueden abarcar una narrativa colectiva en una determinada ventana de instantes. Al analizar las publicaciones que respondieron a los criterios de búsqueda, vale destacar la profundidad de su composición, es decir, no solo el primer plano adoptado como tema de la fotografía, sino también sus contextos y otras actividades al fondo articuladas en ese momento.

Así, las tomas del paisaje pueden revelar fragmentos de tiempo en los que diversos agentes construyen la vivencia colectiva de estos lugares a través del cotidiano. Por lo tanto, estas transitoriedades sugieren muestras de cómo tales vivencias se decantan en una lectura colectiva de estos paisajes.

No obstante, aunque se privilegien recorridos “instagramáticos”, la visita a los tramos del paseo marítimo ocurre en el espacio físico del paseo, que, a su vez, teje relaciones materiales con otros usos, funcionalidades mixtas, ubicadas en el vecindario cercano, como las tiendas y hoteles situados a lo largo del litoral, y en el vecindario no tan próximo, como las estaciones de metro en los dos tramos del paseo, desde el Leme hasta el Leblon. Las vivencias, aunque alteradas en la formación de las memorias de referencia, interpenetradas por otros planos, trazan caminos.

El espacio público, así como las variadas formas de apropiación social, cultural y económica que acoge, está en constante movimiento. Y cuanto mayor es su atractivo, mayores serán las adaptaciones a las costumbres y deseos de la población, así como también mayores serán las presiones políticas, económicas y digitales que influyen en su gestión.

Indudablemente, este es el caso del paseo marítimo. El Proyecto Rio Orla fue una intervención audaz. Tuvo buena acogida, fue bien recibido por la población.

La ciclovía, con sus características (ancho, ubicación) y su operación (señalización), permaneció igual. La alteración fue profunda en los hábitos de la población. La tendencia del uso de la bicicleta, practicada a nivel global, aún no estaba difundida en la ciudad. ¡Se volvió moda en plena zona sur! Fue facilitada por la red cicloviaria ofrecida, apoyada en la belleza del paisaje a contemplar. Aquí en Río, el urbanismo se adelantó. Sin embargo, la propuesta civilizadora que lo acompañaba no prosperó tanto como se esperaba.

El Proyecto Rio Orla procuró simplificar la operación de los quioscos, intentó regular la operación de los puestos de comida en la arena, propuso que los eventos deportivos y espectáculos se realizaran fuera de la arena. Eso no funcionó. Los operadores de los puestos, agrupados en una concesionaria, expandieron el servicio, con mesas, sillas, música y luces. Los eventos en la arena crecieron bastante. La presión económica, incluida la búsqueda de trabajo, sigue siendo promotora de estos cambios.

Referencias

ABREU, Maurício de. Evolução Urbana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Zahar; IPLANRIO, 1987.

BACHELLARD, Gaston. A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1989.

CARVALHO, T.; PACHECO, F. Cidade, modos de ver e de fazer vitalidade urbana no dia a dia. Revista de Morfologia Urbana, [S. l.], v. 7, n. 1, p. e00062, 2019. DOI: 10.47235/rmu.v7i1.62. Disponible en: https://revistademorfologiaurbana.org/index.php/rmu/article/view/62. Acceso el: 26 mar. 2025.

CONZEN, Michael R.G. Alnwick, Northumberland: A study in town-plan analysis. [With plates, plans and a bibliography]. Londres: Institute of British Geographers Publication, 1960.

COPACABANA. In: Wikipédia: a enciclopédia livre. Wikimedia, 2025. Disponible en: https://pt.wikipedia.org/wiki/Copacabana. Acceso el: 15 de abril 2025.

HAN, Byung-Chul. Favor fechar os olhos. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2021.

LAZEBNA, Olena. O humor na perspectiva linguística: o problema da classificação. Araraquara: Revista EntreLínguas, 2022.

LYNCH, Kevin. A imagem da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1960.

MAGALHÃES, Renata. How to annoy a Carioca. ln: Time Out. The essential guide to Rio de Janeiro. 17 mai. 2024. Disponible en: https://www.timeout.com/rio-de-janeiro/things-to-do/how-to-annoy-a-carioca. Acceso el: 15 abr. 2025.

O‘DONNEL, Júlia. A invenção de Copacabana: culturas urbanas e estilos de vida no Rio de Janeiro (1890-1940). Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2013.

PEREIRA, Déborah. Funcionamento discursivo dos hastags: um olhar para a #SOMOSTODOS. 2018. Dissertação (Mestrado em Divulgação Científica e Cultural) – Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2018.

REGO, Helena; ANDREATTA, Verena. O Projeto Rio Orla. In: ANDREATTA, V. (org.), Do Rio Orla à Orla Conde. Rio de Janeiro: Editora Rio Books, 2019.

ROSSI, Aldo. A Arquitetura da Cidade. Lisboa, Portugal: Edições Almedina, 2016.

STROZENBERG, Alberto. Relatório técnico sobre o andamento dos trabalhos de construção do Projeto Rio Orla. Rio de Janeiro: IPLANRIO, 1991.

STROZENBERG, Alberto; MICAÊLO, Cristina. Ecos da Polêmica. In: Andreatta, V. (org.), Do Rio Orla à Orla Conde. Rio de Janeiro: Editora Rio Books, 2020.

GEHL, Jan. Cidade para Pessoas. São Paulo: Editora Perspectiva, 2013.

TSIOMIS, Yannis,. Matières de ville projet urbain et enseignement. Paris: Éditions de la Villette, 2008.

Sobre los Autores

Thereza Christina Couto Carvalho es Profesora Titular del Programa de Posgrado en Arquitectura y Urbanismo (PPGAU) de la Universidad Federal Fluminense (UFF). Desde 2003 coordina el grupo de investigación y proyecto sobre espacio público y ordenamiento territorial RCORT/UFF. Fue profesora en los cursos de grado y posgrado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Brasília (UnB), entre 1990 y 2006. Fue Directora del Centro Integrado de Ordenamiento Territorial (CIORD), convenio PR/UnB, entre 1995 y 2001. Entre sus publicaciones y productos técnicos más destacados, como coordinadora y coautora, se encuentran: Pequeño Glosario Ilustrado de Urbanismo, Rio Books, 2021; coordinadora técnica del Plan Director de Desarrollo Urbano Municipal de Niterói, 2019, PMN/FGV/UFF; Efectos de la Arquitectura: los impactos de la urbanización contemporánea en Brasil (editores: Netto, V., Saboya, R., Vargas, J., Carvalho, T.).

Alberto Strozenberg es estadístico e ingeniero, con posgrado en investigación operativa por la COPPE-UFRJ. Fue profesor fundador del IBMEC (1970). Trabajó en la Compañía del Metro de Río, en la dirección de planificación y en la implantación del Metrô Rio. Fue director técnico del Instituto de Planificación (IPLANRIO), actual IPP. También fue presidente del Centro de Informaciones y Datos del Estado de Río de Janeiro (CIDE) y subsecretario de Transporte y de Planificación.

Fábio Carneiro Velasco es graduado en Arquitectura y Urbanismo por la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal Fluminense (UFF). Fue becario de iniciación científica – PIBIC – en el proyecto de investigación ADN del Paisaje Fluminense – una contribución al estudio de los espacios públicos en la formación de la ciudad, con énfasis en la plaza como articuladora de centralidades, de 2015 a 2017. Es coautor del libro Pequeño Glosario Ilustrado de Urbanismo, publicado por Rio Books en 2021.

Contribuciones de los Autores

Conceptualización: T.C.C.C., A.S. y F.C.V.; Metodología: T.C.C.C.; Investigación: T.C.C.C., A.S. y F.C.V.; Recursos: T.C.C.C., A.S. y F.C.V.; Redacción—Revisión y Edición: T.C.C.C., A.S. y F.C.V.. Todos los autores leyeron y aceptaron la versión publicada del manuscrito.

Financiación

Esta investigación contó con recursos de la Universidad Federal Fluminense (UFF) y del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq).

Conflictos de Interés

Los autores declaran no tener conflictos de interés.

Sobre la Coleção Estudos Cariocas

La Coleção Estudos Cariocas (ISSN 1984-7203) es una publicación dedicada a estudios e investigaciones sobre el Municipio de Río de Janeiro, vinculada al Instituto Pereira Passos (IPP) de la Secretaría Municipal de la Casa Civil de la Alcaldía de Río de Janeiro.

Su objetivo es divulgar la producción técnico-científica sobre temas relacionados con la ciudad de Río de Janeiro, incluyendo sus conexiones metropolitanas y su inserción en contextos regionales, nacionales e internacionales. La publicación está abierta a todos los investigadores (sean empleados municipales o no), abarcando áreas diversas — siempre que aborden, parcial o totalmente, el enfoque espacial de la ciudad de Río de Janeiro.

Los artículos también deben alinearse con los objetivos del Instituto, a saber:

- promover y coordinar la intervención pública en el espacio urbano del Municipio;

- proveer e integrar las actividades del sistema de información geográfica, cartográfica, monográfica y de datos estadísticos de la Ciudad;

- apoyar el establecimiento de las directrices básicas para el desarrollo socioeconómico del Municipio.

Se dará especial énfasis a la articulación de los artículos con la propuesta de desarrollo económico de la ciudad. De este modo, se espera que los artículos multidisciplinarios enviados a la revista respondan a las necesidades de desarrollo urbano de Río de Janeiro.

[1] La conceptualización del término “capital genético” surge de la investigación de posdoctorado de Thereza Carvalho (2008/2009), “O DNA da paisagem - mutações e persistências no capital genético dos espaços públicos”, que tuvo como uno de sus estudios de caso un tramo de la ciudad de Lisboa, Portugal. Los resultados de dicha investigación configuraron un procedimiento de lectura del espacio urbano, abordando el proceso de evolución permanente de la ciudad, que ora se expande, ora se contrae, ora se recrea. Los tejidos urbanos estudiados por la autora siempre contienen elementos morfológicos de períodos anteriores, cuyo tiempo se sedimentó en trazados, estructuras urbanas o edificaciones, y se encuentran integrados en la vivencia diaria de sus habitantes. Estas vivencias imprimen signos, dejan vestigios que a veces se yuxtaponen, otras veces se superponen y ocultan, otras son valorizados y conservados, y otras más, abandonados. En conjunto, forman el “capital genético del paisaje urbano”.