Volume 13 Edição 1 *Autor(a) correspondente sferreirarq@gmail.com Submetido em 19 fev 2025 Aceito em 14 abr 2025 Publicado em 30 abr 2025 Como Citar? FERREIRA, Sarah S. B.. A Produção do Espaço Urbano Excludente e o Direito à Cidade no Complexo da Maré. Coleção Estudos Cariocas, v. 13, n. 1, 2025.

DOI: 10.71256/19847203.13.1.136.2025 O artigo foi originalmente submetido em PORTUGUÊS. As traduções para outros idiomas foram revisadas e validadas pelos autores e pela equipe editorial. No entanto, para a representação mais precisa do tema abordado, recomenda-se que os leitores consultem o artigo em seu idioma original.

| A produção do espaço urbano excludente e o Direito à Cidade no Complexo da Maré The production of exclusionary urban space and the Right to the City in Complexo da Maré La producción del espacio urbano excluyente y el Derecho a la Ciudad en el Complexo da Maré

Sarah Silva Batista Ferreira1* 1Escola Nacional de Ciências Estatísticas - ENCE/IBGE, R. André Cavalcanti, 106 -Centro, Rio de Janeiro -RJ, 20231-050, ORCID 0009-0006-7504-8465, sferreirarq@gmail.com

ResumoA formação do Complexo da Maré está diretamente ligada a uma produção do espaço urbano marcada por remoções, gentrificação e urbanismo excludente. O bairro enfrenta diversas problemáticas como a precarização da infraestrutura, a falta de saneamento básico, a insegurança, os conflitos armados, o aumento de pessoas em situação de rua aliado à dependência química e várias outras violações de direitos humanos básicos. A ausência do Estado e a desigualdade no tratamento urbano levantam questões sobre as causas dessas condições e a formação desse território, motivando uma análise dos processos históricos e socioespaciais da Maré e suas dezesseis favelas. Palavras-chave: favela, análise socioespacial, direito à cidade AbstractThe formation of the Complexo da Maré is directly tied to an urban spatial production marked by forced removals, gentrification, and exclusionary urban planning. The neighborhood faces multiple challenges, including deteriorating infrastructure, lack of basic sanitation, insecurity, armed conflicts, rising homelessness alongside drug dependency, and numerous other violations of fundamental human rights. The absence of the State and unequal urban policies raises critical questions about the root causes of these conditions and the shaping of this territory, motivating a historical and socio-spatial analysis of Maré and its sixteen favelas. Keywords: favela, socio-spatial analysis, right to the city ResumenLa formación del Complexo da Maré está directamente vinculada a una producción del espacio urbano marcada por desalojos, gentrificación y urbanismo excluyente. El barrio enfrenta múltiples problemáticas, como el deterioro de la infraestructura, la falta de saneamiento básico, la inseguridad, los conflictos armados, el aumento de personas en situación de calle junto a la dependencia química, y diversas otras violaciones de derechos humanos fundamentales. La ausencia del Estado y la desigualdad en el tratamiento urbano plantean interrogantes sobre las causas de estas condiciones y la configuración de este territorio, lo que motiva un análisis histórico y socioespacial de Maré y sus dieciséis favelas. Palabras clave: favela, análisis socioespacial, derecho a la ciudad |

Introdução

As problemáticas encontradas por toda extensão de um dos eixos urbanos mais importantes da cidade, a Avenida Brasil, são consequências de um contexto histórico marcado por remoções de pessoas de zonas mais privilegiadas de infraestrutura para zonas periféricas e/ou zonas de risco, distantes dessa infraestrutura, seja por remoção para implantação de intervenção urbana, ou pela localização da indústria (oferta de empregos) juntamente com a disponibilidade de terrenos, ou por gentrificação. Motivos diversos, mas com consequências comuns e muitas vezes agindo ao mesmo tempo.

Ao longo dos anos neste trecho da avenida expandiu-se a precarização; a falta de infraestrutura e saneamento básico – que ganhou destaque recentemente devido à crise sanitária provocada pela Pandemia de Covid-19 –; a insegurança e os conflitos armados na política de guerra às drogas; a ausência do Estado; o urbanismo excludente e a arquitetura hostil; o déficit habitacional e o crescente número de pessoas em situação de rua aliado a dependência química.

Diante do cenário investigado, algumas questões se formaram: Por que essa região não recebe o mesmo tratamento em infraestrutura urbana que outras áreas da cidade? Por que há tantos vazios urbanos ao longo da Avenida Brasil e ao mesmo tempo tantas pessoas sem moradia, poucos equipamentos públicos e espaços de lazer? Por que este é um território tão hostil? Ao passo que também surgiram dúvidas sobre a formação desse território e quais seriam as causas das problemáticas encontradas.

Em função dessas questões, pretende-se identificar as problemáticas atuais do território, traçar o contexto histórico da sua ocupação e realizar uma análise socioespacial do Complexo da Maré na cidade do Rio de Janeiro.

Métodos

Com o objetivo de investigar o cenário do Complexo da Maré e detectar as possíveis respostas para as questões levantadas, realizou-se uma discussão teórica de assuntos que são imprescindíveis para a compreensão do contexto urbano na qual o recorte estudado está inserido. Foram discutidos o Direito à Cidade, tema trazido por Henri Lefebvre em seu livro-manifesto de mesmo título, que aborda a luta de classes, as opressões aos grupos minoritários e a vida na cidade de forma crítica; o Não-lugar, tema antropológico introduzido por Marc Augé em seu livro Não lugares, que discute o significado e a ótica desse termo, confrontado com a realidade urbana da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro; e, por último, o fenômeno dos Vazios Urbanos, referenciando diversos estudos sobre o assunto que é uma das mais recorrentes problemáticas do local.

Em seguida, foram analisadas a urbanização da cidade e das favelas do Rio de Janeiro, para identificar as dinâmicas socioespaciais que constituem a sua formação urbana e como esses processos contextualizam a história do Complexo da Maré.

Por fim, foi realizado o mapeamento territorial do bairro da Maré a partir de dados levantados de instituições públicas como o Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP), a Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); de projetos de coletivos acadêmicos em parceria com outras organizações; e, de organizações não governamentais que possuem iniciativas importantes para o território como a Redes da Maré, o Data_labe e o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré (CEASM).

Discussão teórica

- O que é direito à cidade?

Esta frase foi concebida pelo filósofo e sociólogo francês Henri Lefebvre em seu livro O Direito à Cidade (2008), uma obra tradutora dos acontecimentos da época, marcada por movimentos da juventude por direitos civis, libertação sexual e oposição ao conservadorismo.

O autor traz dois termos para o debate: o valor de uso e o valor de troca, que significam respectivamente, “[...] a cidade e a vida urbana, o tempo urbano.” e “[...] os espaços comprados e vendidos, o consumo dos produtos, dos bens, dos lugares e dos signos.” (Lefebvre, 2008, p. 35). Em outras palavras, o valor de uso da cidade é a forma como os indivíduos se relacionam com o cotidiano urbano, já o valor de troca são todas as relações de capital que vem com isso, por exemplo, ir ao parque num domingo de sol tem valor de uso, já o transporte que você toma para chegar e a refeição consumida no parque tem valor de troca.

Segundo Lefebvre (2008), as opressões a determinados segmentos sociais fazem parte do atual modelo de urbanização. Isto posto, a segregação urbana passa por uma análise baseada em três diferentes pontos de vista: ecológico, isto é, que englobaria favelas e periferias; formal, que incorpora a deterioração das significações da cidade; e sociológico que envolve etnias, culturas e modos de vida etc.

Afinal, o que é o direito à cidade? É um direito sobretudo coletivo e vai além das demandas por recursos urbanos como infraestrutura ou habitação. De acordo com Harvey (2003, p. 74) “[...] é o direito de mudar a nós mesmos, mudando a cidade.” pois, assim como as lutas sociais, a ideia de cidade está em constante transformação e é preciso recuperá-la como um bem comum e, por outro lado, repudiar a cidade como mercadoria.

A questão central é: Por que exigir o direito à cidade em territórios vulneráveis? Historicamente, assentamentos e favelas estão à margem da cidade e consequentemente das discussões e decisões territoriais.

A fragmentação das classes dominantes têm como base a organização social do território, criando áreas urbanas como diferentes meios (bairros, comunidades) para interações sociais nos quais os indivíduos constituem seus valores, expectativas, hábito de consumo, cujos impactos são o bloqueio à constituição de identidades coletiva de classe e à construção da capacidade de ação coletiva na esfera do mercado e da política. (Ribeiro, 2018, p. 257-258)

i.e., essa segregação não é apenas territorial, mas também nas esferas sociais e políticas, de modo que há um certo bloqueio na participação dos favelados nas políticas urbanas. Villaça (2012) traz o conceito de renda de localização para explicar a segregação urbana. O autor refuta essa visão de que os mais ricos habitam os centros e os pobres habitam as regiões periféricas, e defende que a ocupação dos mais ricos se dá onde há mais investimentos em infraestrutura, proximidade do emprego, taxas altas de renda e desenvolvimento e até mesmo pela vizinhança — nesse caso, quanto mais distante das favelas e periferias maior o preço de localização —. Há alguns padrões para essa ocupação, onde a tendência é “camuflar” a desigualdade.

O direito à cidade é um direito coletivo e há muitas formas de reivindicá-lo. Principalmente pela participação nas decisões da cidade e de tudo que cerca a vida urbana. O grande desafio das políticas públicas urbanas atuais é se aproximar da população, incluir quem vive nesses territórios nos espaços democráticos de discussão. Mas, por muitas vezes essa participação popular é negligenciada e as consequências disso geram políticas excludentes e que reproduzem desigualdades sociais.

- O não lugar?

O termo foi introduzido por Marc Augé (2017), que significa um espaço com o qual o homem não estabelece nenhum vínculo, isto é, não se apropria. Um não-lugar é um espaço em que não se constroem referências, onde não se vive, um lugar onde o indivíduo permanece anônimo e solitário. Como, por exemplo, supermercados, meios de transportes, uma calçada, uma estação.

Mas também, possui um significado subjetivo, onde cada indivíduo pode visualizar a seu modo um espaço como um não-lugar. É importante compreender esse conceito para entender também o futuro das cidades. Pois, devido à propensão humana ao não estabelecimento de vínculos, estamos deixando de dar significado aos lugares (Augé, 2017).

Hertzberger (2015, p. 12) diz que “[...] num sentido mais absoluto, podemos dizer: pública é uma área acessível a todos a qualquer momento, a responsabilidade por sua manutenção é assumida coletivamente.”, dando a entender que um espaço público fica propenso à renúncia da responsabilidade. Pois, um espaço que é de todos é, ao mesmo tempo, de ninguém. Dessa forma, um espaço público tem a possibilidade de se transformar em não-lugar em razão do abandono ou subutilização.

Devido a presença de uma grande via expressa cortando o território, alguns pontos na região da Maré acabaram se tornando não-lugares. Em geral são espaços de transição, como os baixios dos viadutos. Essa configuração deixou margem para a formação de vazios urbanos que dão lugar a uma cracolândia[1], localizada entre a descida do viaduto da Avenida Brigadeiro Trompowski até a passarela 9 da Avenida Brasil. Uma região que “não é de ninguém” ocupada por pessoas que são desumanizadas.

O resultado disso é que quase nenhuma intervenção é realizada na região para combater esse problema. Na verdade, o poder público utiliza ferramentas equivocadas e que visam expulsar esse grupo do local, como preencher esses baixios dos viadutos com pedras pontiagudas para evitar a sua ocupação. Essa é uma imagem comum à diversas metrópoles do mundo, um fenômeno chamado de Arquitetura Hostil[2].

Recentemente um episódio em São Paulo chamou atenção da mídia brasileira, onde o Padre Júlio Lancellotti — figura conhecida pelo acolhimento às pessoas em situação de rua na cidade — foi filmado removendo pedras que haviam sido colocadas pela Prefeitura sob o viaduto Dom Luciano Mendes de Almeida a fim de impedir a ocupação por pessoas em situação de rua. Após a grande repercussão do caso, a Prefeitura teve de remover as pedras. Além disso, esse evento rendeu o Decreto 11.819/2023 que regulamenta a lei que proíbe essas iniciativas.

- Vazios urbanos

Vazios urbanos são espaços na cidade que não estão desempenhando sua função social, i.e., locais como terrenos baldios, prédios abandonados, deteriorados e sem uso. Muitos destes locais, seja de propriedade pública ou privada, estão com impostos vencidos e/ou não possuem construção ou projeto para destinar uso.

Na Constituição Federal (1988) é prevista a função social da propriedade, que significa utilizar a propriedade de acordo com os objetivos sociais de uma determinada cidade. Essa função impõe limites ao direito de propriedade de forma a garantir que não seja prejudicial ao bem coletivo. Uma propriedade, seja ela urbana ou rural, deve atender também ao interesse da sociedade apesar dos interesses do proprietário. No caso da propriedade urbana, os critérios para que esta função seja exercida são estabelecidos no Artigo 182. Além do mais, também deve seguir as exigências do Plano Diretor[3] do município no qual está localizada.

Algumas medidas podem ser tomadas para evitar o surgimento de vazios urbanos e incentivar proprietários de imóveis em estado de subutilização ou abandono, são elas: o parcelamento compulsório, consiste em notificar o proprietário e impor que o imóvel seja parcelado, edificado ou utilizado de acordo com os parâmetros urbanísticos da região – cabendo à Lei Municipal estabelecer as condições de aplicação do instrumento –; o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) progressivo no tempo, pressiona o proprietário a destinar um uso para impedir o abandono deste imóvel e penaliza aqueles que não estão cumprindo sua função social; por último, a desapropriação de bens imóveis, ocorre a transferência de imóveis privados para o poder público ou do poder público para uma instância maior mediante pagamento justo e prévio de indenização[4].

Ao longo do trecho da Avenida Brasil que compreende o bairro da Maré, são inúmeros os imóveis caracterizados como vazios urbanos, alguns abandonados por anos, alguns subutilizados e alguns sem uso. Devido a isto, foi realizado um levantamento fotográfico após visita ao local e utilizado a ferramenta do Google Maps para pontuar os locais encontrados. Este levantamento ajudou não somente a embasar o presente estudo, mas também a escolher o recorte para a intervenção proposta.

Foram encontrados vários tipos de empreendimentos urbanos em estado de subutilização, como os galpões industriais ao lado da Escola Municipal Clotilde Guimarães – localizados em um grande terreno que acaba causando fachadas cegas para a Avenida Brasil, desde o retorno para a Ilha do Governador até o acesso da escola –. Outro caso é o Restaurante Popular João Goulart, que está localizado em um ponto estratégico em frente ao principal acesso para a favela Parque Maré. Ponto crucial para a população de rua, no seu entorno há um comércio variado, porém o prédio está degradado e somente seu térreo é utilizado para o restaurante.

Ao longo do território da Maré há dezenas de empreendimentos similares, um padrão que se repete incansavelmente. Alguns já foram ocupados por pessoas em situação de rua, outros transformados em comércio de forma irregular.

Contextualização

4.1 Notas sobre a urbanização do Rio de Janeiro

Para compreender as dinâmicas da formação socioespacial e do fenômeno de segregação socioespacial, esta análise tomará três momentos cruciais da história da cidade do Rio de Janeiro. O primeiro momento, nas décadas de 1930 e 1940; o segundo momento, a partir dos anos 50 até o período da Ditadura Militar; e o último momento, dos anos 80 ao início do século XXI.

No decorrer do século XX, a cidade do Rio de Janeiro passou por quatro grandes planos urbanísticos cruciais para a sua configuração espacial: o Plano Agache em 1930, o Doxíadis em 1965, o Pub-Rio em 1977 e o Plano Diretor Decenal em 1992. Torres (2018, p. 289) diz que “[...] a morfologia urbana que conhecemos hoje é fruto de disputas e conflitos de um longo processo histórico de produção espacial injusta em que imperam as desigualdades sociais”.

Antes do século XIX, a cidade era bastante heterogênea e densa. Tendo em vista o cenário de escravidão e a escassez de transportes, a segregação social não se baseava em localização e sim por aparência e posse. Para Abreu (2006), a separação dos usos e classes sociais na cidade carioca se deu a partir da introdução do transporte de massa. Desde então, a cidade começa a se dividir entre o núcleo central, com atividades não residenciais e cortiços; a Zona Sul, servida pelos bondes e residências da classe alta; e, a Zona Norte com os subúrbios da classe trabalhadora, ocupados pelas indústrias e servidos pelos trens.

No início da Era Vargas, o Rio de Janeiro era o então Distrito Federal, o mundo vivia sob os efeitos da Crise de 1929 e o plano de remodelação urbana de Alfred Agache moldava os pensamentos urbanísticos da cidade – apesar de não ter se tornado o Plano Diretor, exerceu forte influência na legislação urbana –. Henrique Dodsworth estabelece o Plano da Cidade, que continha projetos de melhoramentos e aberturas de vias interligando o Centro a outras áreas. A ocupação dos subúrbios da cidade começa a se intensificar justamente nessa época. Em razão de uma mobilidade social, das Zonas Central e Sul para as Zonas Norte e Oeste da cidade, ocasionada pelas grandes intervenções urbanas e pela industrialização.

Nos anos 1940, revela-se um novo cenário na urbanização da cidade, com a construção das grandes avenidas. A Avenida Presidente Vargas, via modelo monumental que teve protagonismo numa das maiores demolições de prédios históricos da cidade; e a Avenida Brasil, variante da estrada Rio-Petrópolis com características totalmente diferentes, era uma via de escoamento pela orla da Baía de Guanabara com uma paisagem desértica.

Após a inauguração da Avenida Brasil, em 1946, muitas fábricas se instalaram no local e dessa forma foi se configurando o que Torres (2018) chama de “subúrbio do automóvel”. A região já havia sido ocupada a essa altura, porém, a crescente industrialização e oferta de empregos impulsiona o seu adensamento. Pois, a população trabalhadora prioriza a questão da proximidade entre moradia e o local de trabalho. Justificando porque as regiões industriais entre as linhas ferroviárias e a avenida foram intensamente ocupadas nessa época.

Por outro lado, as políticas habitacionais também contribuíram fortemente para esse adensamento como a criação dos Parques Proletários (medida reconhecida como a primeira política governamental para as favelas da cidade). As primeiras ações do programa foram as remoções de pessoas das favelas da Zona Sul para esses Parques Proletários, que futuramente resultariam no surgimento de diversas novas favelas pelo território fluminense (Rodrigues, 2020).

A partir dos anos 50, com o êxodo rural, a ocupação da cidade carioca deu um salto, principalmente nas periferias e favelas. Nessa época, as políticas urbanas reforçavam cada vez mais o crescimento da cidade em direção ao eixo Centro-Sul. Como consequência disso, no decorrer da década, as remoções de assentamentos nessa área se intensificaram à medida que essas pessoas eram destinadas aos subúrbios. O governo Lacerda, por exemplo, inaugurou um período de construção de conjuntos habitacionais destinados a abrigar os moradores de favelas removidas, como na Vila Kennedy e na Nova Holanda.

Nos anos 60, o Rio perde seu posto de capital do país para a recém-inaugurada Brasília e se mantém como uma grande metrópole em renovação urbana. Associando-se às ideias do rodoviarismo que guiam o rumo do crescimento brasileiro até a “década perdida” de 1970. Mas, a partir dos anos 80, a cidade se direciona à decadência e desigualdade. Quando os investimentos públicos priorizariam as áreas mais ricas e os automóveis em detrimento dos subúrbios e dos transportes de massa.

Para Ribeiro (2018, p. 265), no período de 1980 a 2010, se consolidam três dinâmicas de organização social do território metropolitano do Rio de Janeiro: a “auto segregação das classes superiores”, por se concentrarem em espaços providos de melhor infraestrutura urbana; a “periferização das classes populares”, cuja maior presença se dá em áreas como a zona oeste e baixada fluminense, por exemplo; e, a “[...] infiltração de áreas do núcleo metropolitano e de sua periferia imediata por parte dessas camadas” conhecido como o processo de “favelização”.

É identificado um padrão de segregação residencial complexo que atua em duas escalas: na macro escala, a periferia metropolitana, apesar de tender à diversificação social, possui uma grande distância social em relação ao núcleo; e na microescala, pois as favelas – independentemente da localização em relação ao núcleo – não apresentam diversificação social significativa (Ribeiro, 2018).

Outro ponto interessante a ser observado é a dicotomia favela e território. Há um padrão de quanto maior a proximidade territorial da favela com a periferia maior será a proximidade socioeconômica entre as duas. É o que acontece nas favelas da Baixada Fluminense, por exemplo. Em contrapartida, quanto maior a proximidade com o núcleo maior a distância socioeconômica entre eles, nesse caso é o que acontece nas favelas da Zona Sul (Ribeiro, 2018).

4.2 Notas sobre a urbanização de favelas

A cidade do Rio de Janeiro possui uma estruturação espacial que reflete os sistemas de divisão de poder do país e da reprodução do capital. O Estado reforça a estrutura de segregação territorial através do investimento seletivo, privilegiando locais em detrimento de outros. Mediante isso, mantém-se um ciclo vicioso: aglomeram-se os ricos e repelem-se os pobres por meio de ações como a especulação imobiliária, a legislação elitista, a renovação urbana (que pode causar gentrificação), taxações crescentes, políticas habitacionais segregacionistas e a erradicação de favelas nesses núcleos (Abreu, 2006).

O estado do Rio de Janeiro possui 12,06% dos domicílios em aglomerados subnormais. Na capital são 576.772 domicílios em cerca de 813 favelas, o que corresponde a 19,75% dos domicílios da cidade (IBGE, 2022). Conforme discutido anteriormente, essa realidade decorre da configuração urbana histórica do Rio de Janeiro e dos processos socioespaciais dela resultantes. A modernização e industrialização constituíram os principais vetores do crescimento urbano desordenado, cujo legado se manifesta na expressiva concentração de favelas na cidade.

Cabe ressaltar que, intervenções do próprio poder público também resultaram na formação de favelas. A primeira política governamental para as favelas da cidade foi a criação da Comissão de Favelas e dos Parques Proletários em 1941, comandada pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs). A medida foi iniciada com as remoções de favelas da Lagoa para o Parque Proletário 1 criado na Gávea, marcando o início de uma era de construções e de tentativas de “urbanizar” as favelas. Esses parques foram utilizados como medida provisória para abrigar moradores de favelas removidas. Contudo, há estudos que revelam que a implantação de algumas favelas no Complexo de Manguinhos ocorrera, também, a partir dessas remoções. Assim como alguns dos conjuntos habitacionais dos IAPs foram construídos em áreas de favelas já existentes (Ribeiro, 2018).

A partir dos anos 1950, o crescimento das favelas passou a ser associado ao êxodo rural. Contudo, a política urbana manteve-se essencialmente inalterada, baseando-se em três eixos: remoções pontuais de algumas favelas, melhorias limitadas em outras e seleção dos moradores considerados "mais adequados" para receber os benefícios dos IAPs. Em 1953, contudo, o prefeito Dulcídio Cardoso estabeleceu um marco ao criar condições favoráveis à mobilização dos favelados, ao determinar a suspensão das remoções até que houvesse locais adequados para reassentamento. Como consequência direta dessa medida, 1954 tornou-se um ano emblemático, com a aprovação de diversos projetos de desapropriação de terrenos. A segunda metade da década foi marcada por políticas ambivalentes, de um lado a criação de parques para abrigar os removidos e de outro os acordos para as invasões, que aumentaram significativamente (Ribeiro, 2018).

Nos anos 1960, governo de Carlos Lacerda, as remoções ganham um novo destino, os conjuntos habitacionais. Os primeiros a serem criados foram a Vila Aliança e a Vila Kennedy na Zona Oeste. Também foram criados os conjuntos habitacionais provisórios, onde destaca-se o da Nova Holanda no Complexo da Maré. No fim da década, o patrimônio imobiliário dos antigos IAPs foi transferido à Coordenação de Habitação de Interesse Social (Chisam), com o intuito de fomentar a criação de novos conjuntos habitacionais. Porém, vários desses terrenos já estavam ocupados por favelas. Entre 1962 e 1974, a Chisam foi responsável pela remoção de 80 favelas – uma política de erradicação que, paradoxalmente, não impediu o crescimento contínuo do número de favelas (Mendes, 2006).

Com a decadência dos conjuntos habitacionais, o período que se segue foi crucial para demonstrar um problema: a maioria da população favelada não conseguia permanecer nessa nova habitação por não ter condições financeiras. Desse modo, começam as negociações para o repasse dessas unidades e o consequente retorno para a favela. Essa dinâmica enfatiza como a favela representa a “saída” habitacional mais viável economicamente para essa população (Valladares, 1978 apud Mendes, 2006). Segundo Mendes (2006), apesar de uma ausência de políticas públicas voltadas para a favela, o momento também é de consolidação da consciência sobre a necessidade de urbanização das favelas da cidade.

A favela não é simplesmente resultante de uma crise habitacional no contexto de um processo de urbanização acelerado. Não se trata apenas de déficit de moradia ou de incapacidade do mercado imobiliário (setores público e privado) de produzir habitações populares num ritmo capaz de atender a uma demanda crescente. A favela resulta, sobretudo, da exploração da força de trabalho em uma sociedade estratificada, onde as desigualdades tendem a se perpetuar e o processo de acumulação do capital é cada vez maior. Resulta ainda de uma situação onde o uso do solo é cada vez mais determinado pelo seu valor, e onde o controle do espaço urbano é exercido pelas ou em nome das camadas dominantes (Valladares, 1978 apud Mendes, 2006 p. 93).

Em 1979, é criado o programa a nível federal PROMORAR com a proposta da erradicação de favelas através da urbanização, saneamento e construção de moradias adequadas no território, previa também a regularização fundiária. Ou seja, ao contrário das políticas baseadas em remoções das décadas anteriores, o programa objetivava a permanência dessa população. Isto faz com que as favelas sejam incluídas nas problemáticas da cidade e nos planos urbanísticos.

No mesmo ano é criado o Projeto Rio, com o objetivo de recuperação de áreas alagadas na Baía de Guanabara. A questão das favelas não era o objetivo principal porque o tratamento dessas áreas visava a solução para a problemática ambiental. Entretanto, o seu objetivo era proporcionar condições adequadas de habitação e emprego nesses locais. O projeto se insere no Plano Pub-Rio, visando um planejamento urbano municipal capaz de corrigir os desequilíbrios territoriais da cidade. Na intervenção, o saneamento básico é considerado o maior problema habitacional das áreas favelizadas. Pois o entendimento era que, intervir nessas áreas possibilitaria ao governo um programa mais amplo de saneamento dentro da cidade. Outra ação muito importante foi o Projeto Urbanístico de Recuperação Geral da Ocupação do Projeto Rio, que tratava do zoneamento como uso residencial, da necessidade de reurbanização e de melhorias de toda área favelizada (Mendes, 2006).

Em 1981, o Projeto Mutirão foi iniciado, a partir de uma metodologia elaborada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS). Tinha a premissa de atender quinze favelas através de obras de acesso, pavimentação, contenção de encostas, abastecimento de água e tratamento de esgoto. No início, a SMDS fornecia assistência técnica e material de construção, e as obras, ficavam por parte da comunidade local. A partir de 1983, a Secretaria ficou responsável apenas pela instalação das redes de esgoto e as obras se tornaram de trabalho remunerado e voluntário. Até 1988, o projeto atendeu 127 favelas (Fontes; Coelho, 1989 apud Mendes, 2006).

Na gestão de Leonel Brizola, foi desenvolvido uma agenda social especificamente para as favelas com enfoque na urbanização. As principais ações desenvolvidas foram: o Programa de Favelas da Cedae (PROFACE); ações para a coleta de lixo em conjunto com a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb); o Programa de Iluminação Pública junto à Companhia Municipal de Energia; e, o Programa Cada Família um Lote para a regularização de propriedade em parceria com a Secretaria de Estado de Trabalho e Habitação.

Em contrapartida, essa década marcou a consolidação de um problema perpetuado até hoje, a territorialização de favelas pelo tráfico de drogas (Souza, 2000 apud Mendes, 2006). O que gerou um distanciamento maior entre as políticas urbanas e a favela, enfraqueceu a representação das associações de moradores e provocou o isolamento do território em relação a cidade (dualidade favela versus bairro).

O início da década de 1990 traz consigo o Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro (1992) e a criação do Programa Favela-Bairro (1993). O Plano apresenta diretrizes para a urbanização de favelas que abrangem ações de infraestrutura, habitação, regularização fundiária e integração. E, determina que todas as áreas de assentamentos e favelas sejam destinadas a programas de urbanização e regularização em Áreas de Especial Interesse Social (AEIS) (Mendes, 2006). O Programa foi criado na primeira gestão de César Maia e promovido pela Secretaria Municipal de Habitação (SMH) com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Pretendia construir ou complementar a infraestrutura de favelas consolidadas de médio porte. Sua fase inicial (1994-2000) contemplou 54 favelas, já na sua segunda fase (2000-2008) foram beneficiadas 143 favelas[5] (De Duren; Osorio, 2020).

Em 2007, o governo federal cria o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que visava promover grandes investimentos em infraestrutura em todo o território nacional. Segundo Ximenes e Jaenisch (2019, p. 14) “foi parte importante das políticas de desenvolvimento econômico implementadas [...] e rapidamente assumiu uma grande proporção em termos de abrangência e volume de recursos investidos”. No PAC-Favelas, uma das modalidades do programa voltada para a urbanização de favelas, o Rio de Janeiro foi a cidade que mais recebeu investimentos para a realização de intervenções. Ao todo foram 33 operações contratadas em 30 favelas ou complexos[6], que representaram 70% de todo o recurso destinado ao Estado do Rio.

A cidade carioca também teve investimentos em habitação pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), em conjunto com o PAC-favelas. Todavia, algumas dessas obras tiveram caráter faraônico e para isso não foi priorizado o investimento em infraestrutura básica. Um exemplo é o Teleférico da Providência, inaugurado em 2014, pretendia-se melhorar a acessibilidade da favela, mas parou de funcionar em 2016.

A partir de 2009, devido ao recebimento de grandes eventos esportivos – Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos de Verão de 2016 –, os investimentos se intensificaram e se inicia a Operação Urbana Consorciada do Porto Maravilha. No mesmo ano, a gestão de Eduardo Paes restabelece o Morar Carioca, com o objetivo de urbanizar todas as favelas da cidade até 2020. Não obstante, o programa ocorreu em meio ao agravamento das desigualdades sociais e do encarecimento do solo urbano devido às grandes transformações na cidade. Ocorreram inúmeras remoções no entorno das obras olímpicas e de habitações precárias pelo PMCMV.

Na fase inicial do programa, em 2010, o intuito era concluir obras desenvolvidas nas gestões anteriores. Na segunda fase, o objetivo seria a realização de um concurso junto ao Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), para a contratação de escritórios responsáveis por atuar em agrupamentos de favelas – priorizando áreas próximas das obras olímpicas –. No entanto, até o fim da gestão de Paes, a fase 2 do projeto não chegou a ser concluída, pois poucas obras foram iniciadas e não cumpriram o cronograma, e, a maior parte das obras que estavam acontecendo correspondiam à fase 1.

Em 2017, na gestão de Marcelo Crivella, houve o Meta 73 - Beneficiar 21 favelas. Resgatou o nome Favela-Bairro para as obras que ainda não tinham sido concluídas do Morar Carioca e outros programas anteriores. Contudo, de acordo com análise do Tribunal de Contas do Município (TCM), apenas 15 das favelas tiveram suas obras concluídas (Magalhães, 2019).

Por ora, após a pandemia, as políticas de urbanização de favelas caminham timidamente. Na terceira gestão do prefeito Eduardo Paes, surgem alguns programas como o Territórios Sociais em parceira com a ONU-Habitat e a continuidade do Morar Carioca. Com enfoque em habitação de interesse social, foram entregues mais de 700 unidades residenciais em 2024 na favela do Aço em Santa Cruz.

O que se observa no cenário das políticas de urbanização de favelas, desde o século passado, é a descontinuidade conforme as gestões se modificam. Persistem características estruturais nas políticas urbanas: sua natureza pontual, frequentemente limitam-se a alterações terminológicas, a ausência de participação popular efetiva e a falta de planejamento integrado. Ainda que algumas intervenções tenham gerado melhorias pontuais em determinadas favelas, é fundamental reconhecer que esses territórios desenvolvem dinâmicas socioterritoriais próprias e complexas que exigem compreensão prévia a qualquer processo de urbanização.

Território

5.1 Formação do Complexo da Maré

Entre os séculos XVII e XVIII integrou a Enseada de Inhaúma, parte constituinte da Fazenda Engenho de Pedra, na então Freguesia de Inhaúma. Ao longo dos anos passou por processos de loteamentos devido à expansão urbana e acabou por formar alguns bairros da região da Leopoldina. Segundo Silva (2006), a região possuía dois portos importantes para o escoamento da produção das fazendas: Inhaúma e Maria Angu. A área dos manguezais da Enseada era vista como pouco atraente para qualquer empreendimento e de pouco valor comercial, por isso seus poucos habitantes eram pescadores e algumas pessoas que vieram das remoções que aconteciam no Centro da cidade.

Figura 1: Limite das favelas no bairro da Maré – Sem escala.

Fonte: Elaborado pela autora com base em Redes da Maré, 2019.

A comunidade mais antiga da Maré é o Morro do Timbau (derivado da expressão tupi thybau, que significa “entre águas”), localizado ao sul da região, era o único terreno sólido em meio aos manguezais da Enseada de Inhaúma. De acordo com pesquisadores da organização Redes de Desenvolvimento da Maré (2013), havia dois núcleos de ocupação do local, o núcleo Praia de Inhaúma vinculado ao processo da ocupação da antiga Freguesia de Inhaúma pelos pescadores e o núcleo do Morro do Timbau, área seca e mais elevada vinculado ao processo de periferização e precarização da população carioca. Para eles, os primeiros residentes do núcleo Praia foram trabalhadores de uma pedreira no início do século XX, estabelecida devido às grandes reformas. Já no núcleo Morro, uma senhora chamada Orosina Vieira teria se estabelecido no local na década de 1940, após visitar a região com seu marido, pois viu ali uma saída da situação precária de sua habitação alugada no Centro da cidade.

Na Revolução de 1930, o cenário histórico do Rio de Janeiro era de industrialização, daí o incremento populacional na Maré se iniciou a partir de um projeto industrial. Devido aos altos custos de terrenos em áreas centrais e às restrições legislativas, havia uma tendência fortemente descentralizadora das atividades industriais. Dessa forma, as grandes empresas migraram para os subúrbios ferroviários e com isso atraindo a população migrante. Desde essa época o governo Vargas já tinha planos para tornar esse local um anel industrial. Nesse período, a região da Leopoldina obteve valorização dos terrenos e restou aos mais pobres irem em direção a Enseada, ocupando áreas alagadiças e sob condições precárias.

A ocupação da Maré consolidou-se a partir da década de 1940, quando o governo federal instituiu a construção da Rodovia Variante Rio-Petrópolis (atual Avenida Brasil) – realizaram-se aterramentos na enseada e construções de vias de acesso – que proporcionou uma forma de ocupar a região. Outro fator decisivo para a crescente ocupação foi a geração de novos postos de trabalho, tanto as obras quanto o estabelecimento de empresas nessa malha industrial, atraíram muitos trabalhadores que passaram a se estabelecer no seu entorno. Ao longo dos anos, surgem outras favelas no território, como a Baixa do Sapateiro em 1947 e Marcílio Dias no ano seguinte. Enquanto aconteciam diversas políticas higienistas e remocionistas na cidade, a Maré continuava em expansão.

Na década de 1950, com o êxodo rural, a intensidade dessa ocupação aumenta significativamente. Mas, as motivações para ocupar a enseada continuam, em sua maior parte, em torno das obras recentes na cidade. A construção da Cidade Universitária[7] foi muito importante nesse processo de ocupação, pois muitos operários das obras e moradores das ilhas que foram anexadas foram morar na região. Além disso, a expansão da Zona Sul com as políticas remocionistas do poder público, levou muitas dessas pessoas para a região. Nessa época foram criadas mais três favelas, Parque Maré (1953), Parque Rubens Vaz (1954) e Parque Roquete Pinto (1955).

[...] um dos impactos degradantes exercidos pelo crescimento demográfico sobre a região foi a produção de lixo. [...] já que o adensamento populacional da Praia de Inhaúma se deu, como vimos, no contexto da precarização da vida das populações pobres que rumavam para as periferias. Isso implicou, logicamente, a ausência dos serviços públicos mais essenciais, como água, luz, esgoto e coleta de lixo. (Redes da Maré, 2013 p. 42-43)

A partir da década de 1960, época marcada pelas políticas remocionistas, os moradores da Praia de Inhaúma se viram sem saída[8]: os poucos que tinham condições financeiras iam para os conjuntos habitacionais construídos nos subúrbios ferroviários, enquanto os que não podiam foram mandados para conjuntos mais distantes como na Zona Oeste. O que caracterizava a política habitacional da época, era a violência e descompromisso com o futuro dessas pessoas. Mandadas para longe dos seus locais de trabalho e redes de apoio, para habitações que não eram servidas de infraestrutura básica e não possuíam acesso aos serviços públicos.

Foi nesse contexto que surgiu a Nova Holanda, primeiro conjunto habitacional da Maré e um dos três Centros de Habitação Provisória (CHP), programado para receber a população removida das Zonas Sul e Norte. Logo após, no mesmo ano também foi implantado o COHAB Praia de Ramos. Implementados por políticas públicas, iniciaram uma nova fase de ocupação no complexo de favelas através de intervenção pública.

Passados 20 anos, em 1980 inicia-se o Projeto Rio, que teve um importante papel na urbanização da Maré. Com a criação de outro aterramento na região mais próxima da Baía, a Baixa do Sapateiro. Também foi realizada a transferência dos moradores das palafitas para novos conjuntos habitacionais: Conjunto Esperança e Vila do João em 1982, Vila dos Pinheiros em 1983 e por último o Conjunto Habitacional Pinheiros em 1989. Nesse período, as políticas se tornam mais difíceis devido ao fortalecimento e expansão do poder paralelo nos territórios das favelas, que consequentemente intensificava as intervenções policiais e a violência.

Como nas demais favelas, há um conjunto de representações negativas relativas à Maré e seus moradores, criadas por agentes externos e que geram fortes implicações sobre o cotidiano de seus habitantes – ser identificado como morador de uma favela geralmente significa carregar uma série de estereótipos e preconceitos sobre os ombros. (Redes da Maré, 2012 p. 25)

No final do século inicia-se o Programa Morar Sem Risco, que contemplava favelas em áreas de risco e que não podiam ser urbanizadas pelo Favela-Bairro. Foi responsável pelas últimas políticas habitacionais na Maré, criando o Conjunto Bento Ribeiro Dantas (1992), característico pela construção modular em tijolos estruturais de cerâmica vermelha. Também foi responsável pela realocação das últimas famílias em casas de palafitas na Praia de Ramos e no Parque Roquete Pinto para a recém-criada Nova Maré (1996).

Nesse meio tempo, após anos de luta, a Maré foi instituída como bairro da 30ª Região Administrativa pela Lei nº 2.119, de 19 de janeiro de 1994. Esse reconhecimento formal representou um marco político e simbólico para o território, pois consolidou a Maré como um espaço urbano legítimo, com história, dinâmicas sociais e culturais próprias, fortalecendo o senso de pertencimento e reposicionando-o no imaginário urbano como parte integrante da cidade. Essa conquista contrasta com as políticas de remoção das décadas anteriores, marcando uma virada no reconhecimento das favelas como parte estrutural da metrópole.

No mesmo ano, outra intervenção pública foi de grande importância para a constituição da região, a implantação da Linha Vermelha. Com o objetivo de ligar o Aeroporto do Galeão ao Centro da cidade, contorna o complexo de favelas, mas tem apenas um acesso na altura da Vila dos Pinheiros. Alguns anos depois foi implantada a Linha Amarela, importante via que interliga a Barra da Tijuca a diversos bairros suburbanos e finda na Ilha do Fundão. Por atravessar o tecido da Maré, acaba por possuir maior permeabilidade, com duas passarelas que interligam as comunidades dos dois lados da via.

Por fim, em 2000 foi fundado o Conjunto Novo Pinheiros, popularmente conhecido como Salsa e Merengue, a última favela a compor o Complexo da Maré. Para a Redes da Maré (2013, p. 26), “[...] a Maré foi fruto do fenômeno da periferização e da precarização [...], entretanto, é igualmente certo que a Maré também resulta da luta corajosa e persistente de seus moradores, [...]”. O bairro resistiu apesar das remoções, intervenções e políticas de repressão do Estado, também responsável por parte da expansão desse território.

A partir daqui a análise foi realizada a partir de diferentes fontes: levantamentos locais, como o Censo da Maré, realizado em 2019 pela organização Redes da Maré; estatísticas oficiais, o Censo Demográfico de 2022, que possui indicadores das favelas e comunidades urbanas[9] e os indicadores do bairro; e, indicadores técnicos, como da Fundação João Pinheiro (FJP), do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), das secretarias municipais e outros órgãos. Essas informações permitem compreender tanto as características territoriais como as condições de vida dessa população e suas demandas.

5.2 População

De acordo com o Censo da Maré (Redes da Maré, 2019), vivem 139.073 habitantes no território. Esse número chega bem perto do dimensionado no Censo 2022, que projeta 124.832 pessoas vivendo na Maré. Isso coloca o bairro na posição de um dos bairros mais populosos da cidade, com uma densidade demográfica de mais de 29 mil habitantes por quilômetro quadrado (IBGE, 2022).

Tabela 1: Domicílios, moradores e média de moradores por domicílio.

Unidade territorial | Domicílios | População | Média de moradores por domicílio |

Dom | % | Hab | % |

Maré | 47758 | 100,00 | 139073 | 100,00 | 2,91 |

Parque União | 7600 | 15,90 | 20567 | 14,80 | 2,91 |

Vila dos Pinheiros | 5067 | 10,60 | 15600 | 11,20 | 3,08 |

Nova Holanda | 4601 | 9,60 | 13799 | 9,90 | 3,00 |

Parque Maré | 4552 | 9,50 | 13164 | 9,50 | 2,89 |

Vila do João | 4453 | 9,30 | 13046 | 9,40 | 2,93 |

Baixa do Sapateiro | 3287 | 6,90 | 9329 | 6,70 | 2,84 |

Parque Roquete Pinto | 2867 | 6,00 | 8132 | 5,80 | 2,84 |

Parque Rubens Vaz | 2395 | 5,00 | 6222 | 4,50 | 2,84 |

Morro do Timbau | 2359 | 4,90 | 6709 | 4,80 | 2,84 |

Marcílio Dias | 2248 | 4,70 | 6342 | 4,60 | 2,82 |

Novo Pinheiros (Salsa e Merengue) | 2163 | 4,50 | 6791 | 4,90 | 3,14 |

Conjunto Esperança | 1870 | 3,90 | 5356 | 3,90 | 2,86 |

Conjunto Habitacional do Pinheiros | 1342 | 2,80 | 4028 | 2,90 | 3,00 |

Praia de Ramos | 1064 | 2,20 | 3221 | 2,30 | 3,03 |

Nova Maré | 944 | 2,00 | 3215 | 2,30 | 3,41 |

Conj. Bento Ribeiro Dantas | 943 | 2,00 | 3553 | 2,60 | 3,77 |

Fonte: Redes da Maré, 2019.

Extraindo alguns dados do Censo da Maré (2019), percebe-se que a favela com maior contingente populacional é o Parque União, que concentra 14,80% do total da população do bairro (Tabela 1). O Parque União está entre as comunidades mais antigas da Maré e foi a última a ser originada por ocupação espontânea.

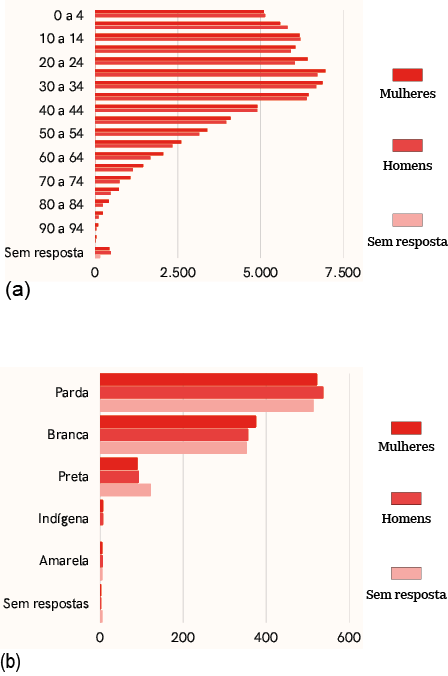

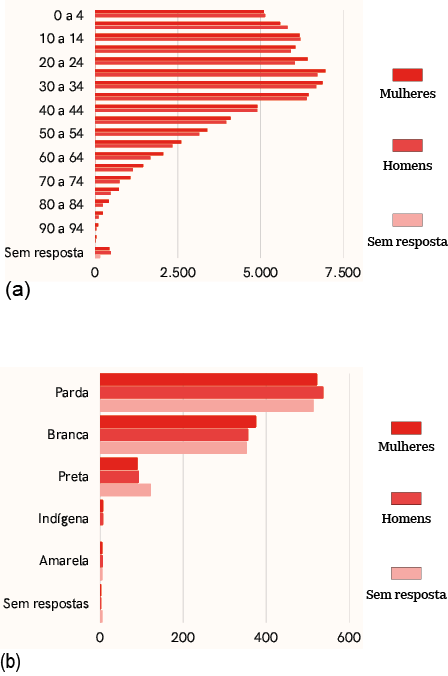

Outro ponto importante a destacar, é que a maior parte dessa população é jovem, feminina e parda (Figura 2). Esses dados reforçam a complexidade socioespacial da Maré, onde as desigualdades internas e marcadores sociais (idade, gênero e raça) seguem moldando condições de vida desiguais.

Figura 2: Gráficos (a) Pessoas residentes na Maré segundo o sexo e por faixa etária e (b) Pessoas residentes na Maré segundo a cor ou raça e por sexo.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Redes da Maré, 2019.

5.3 Mobilidade

O que podemos observar no território, é uma ausência de transportes públicos dentro do seu tecido urbano. As possibilidades de linhas de ônibus são inúmeras, no entanto, transitam apenas nas rodovias principais como a Avenida Brasil e a Linha Amarela. Não há itinerários de linhas municipais dentro da Maré.

Outra opção é a recém-inaugurada linha Transbrasil do BRT (Bus Rapid Transit). Em construção desde 2014, foi concluída em 2024 e conecta o bairro de Deodoro à região central da cidade. Possui cerca de 39 km de extensão, e, na altura da Maré, ficam cinco estações: Fiocruz, Hospital de Bonsucesso (CPOR), Baixa do Sapateiro, Rubens Vaz e Praia de Ramos. Além disso, também possui uma estação da linha Transcarioca na altura do Parque União.

Apesar da existência de alguns trechos cicloviários no Complexo da Maré, a infraestrutura atual mostra-se insuficiente frente às demandas de mobilidade deste extenso território. Considerando a carência histórica de transportes públicos eficientes na região, a alta densidade populacional e as longas distâncias entre extremidades do complexo, a bicicleta emerge como uma solução potencialmente estratégica, porém subutilizada devido às limitações estruturais.

Dados da 1ª Amostra de Mobilidade da Maré (Redes da Maré, 2015) revelam contradições nas opiniões dos entrevistados: 35% veem potencial de agilidade no deslocamento interno, mas 42% revelam percepção de insegurança. Além disso, também identificam problemas na malha atual como cobertura insuficiente, ausência de conexões com outros modais e problemas de segurança.

Embora haja predominância do transporte privado para deslocamentos internos, o ônibus segue sendo o principal modal para viagens externas – especialmente trabalho. Essa dinâmica força os moradores a percorrerem longas distâncias dentro da Maré (frequentemente a pé ou em transportes privados) antes mesmo de acessarem o transporte público formal, ampliando seu tempo e custo de deslocamento (Redes da Maré, 2015).

5.4 Habitação Social

Um dos maiores problemas da cidade é o déficit habitacional, a Região Metropolitana do Rio de Janeiro possui um dos maiores valores absolutos de déficit habitacional – mais de 400 mil domicílios (FJP, 2024). No Complexo da Maré, cerca de 60% dos domicílios apresentam algum tipo de inadequação, como coabitação familiar ou construções precárias (Redes da Maré, 2019).

A configuração territorial da Maré revela uma ausência crônica de planejamento urbano integrado, manifesta na inexistência de um zoneamento que oriente seu desenvolvimento de forma sustentável. As intervenções realizadas no bairro – quando existentes – caracterizam-se por: fragmentação das ações públicas, desacordo com as demandas habitacionais e inadequação dos modelos as dinâmicas locais.

Tabela 2: Configuração territorial da Maré: Modos de ocupação

Unidade territorial | Ano de fundação | Origem da construção | Programas |

Morro Do Timbau | 1940 | Ocupação espontânea |

|

Baixa do Sapateiro | 1947 | Ocupação espontânea |

|

Marcílio Dias | 1948 | Ocupação espontânea |

|

Parque Maré | 1953 | Ocupação espontânea |

|

Parque Rubens Vaz | 1954 | Ocupação espontânea |

|

Parque Roquete Pinto | 1955 | Ocupação espontânea |

|

Parque União | 1961 | Ocupação espontânea |

|

Nova Holanda | 1962 | Interv. Púb. Gov. estadual | COHAB |

Praia de Ramos | 1962 | Interv. Púb. Gov. estadual | COHAB |

Conjunto Esperança | 1982 | Interv. Púb. Gov. federal | Projeto Rio |

Vila do João | 1982 | Interv. Púb. Gov. federal | Projeto Rio |

Vila dos Pinheiros | 1983 | Interv. Púb. Gov. federal | Projeto Rio |

Conj. Habitacional do Pinheiros | 1989 | Interv. Púb. Gov. federal | Projeto Rio |

Conj. Bento Ribeiro Dantas | 1992 | Interv. Púb. Gov. municipal | Projeto Morar Sem Risco |

Nova Maré | 1996 | Interv. Púb. Gov. municipal | Projeto Morar Sem Risco |

Novo Pinheiros (Salsa e Merengue) | 2000 | Interv. Púb. Gov. municipal | Projeto Morar Sem Risco |

Fonte: Redes da Maré, 2019.

A tabela 2 apresenta um panorama detalhado da ocupação em cada uma das 16 favelas que compõem o Complexo da Maré, incluindo as origens de sua formação. A análise desses dados revela um padrão histórico significativo, todas as ocupações ocorridas até meados do século XX caracterizaram-se por processos espontâneos, conforme discutido previamente na seção 5.1.

Figura 3: Sistema de Assentamentos de Baixa Renda / SABREN - Sem escala.

Fonte: IPP, 2021.

O mapa da figura 3, extraído do Sistema de Assentamentos de Baixa Renda (Sabren), revela uma discrepância significativa entre os limites oficiais das favelas e a extensão real do território da Maré. Essa inconsistência cartográfica decorre de fatores institucionais como regularização fundiária parcial, classificação desatualizada do uso do solo (zoneamento não reconhece ocupações consolidadas) e dinâmica de expansão ou redução não mapeada.

Ao comparar com as informações na tabela 2, os conjuntos habitacionais aparecem como ilhas no sul do complexo. Principalmente a parte ao sul da região (Vila do João, Vila dos Pinheiros, Conjunto Habitacional dos Pinheiros, Conjunto Habitacional Bento Ribeiro Dantas, Salsa e Merengue), que foi a mais afetada pela política habitacional, sendo praticamente toda constituída por conjuntos habitacionais.

Por outro lado, as Áreas de Especial Interesse Social (AEIS) são restritas a eixos estratégicos (faixa ao longo da Linha Vermelha), onde se concentram equipamentos públicos construídos na época dos grandes eventos. Ou seja, surgem apenas onde interesses urbanísticos justificam intervenções.

Essa dinâmica espacial corrobora a tese de Rolnik (2015) sobre urbanismo seletivo, em que políticas públicas e investimentos privilegiam certas áreas enquanto marginalizam outras, perpetuando desigualdades. As AEIS e os conjuntos habitacionais operam como ilhas de governabilidade em um mar de informalidade planejadamente ignorada.

5.5 Equipamentos

No Complexo da Maré, observa-se uma significativa concentração de iniciativas culturais e instituições educacionais, predominantemente escolas municipais. Em contraste, a oferta de equipamentos públicos de esporte e lazer é limitada, com exceção da Vila Olímpica da Maré. Embora existam alguns espaços públicos com quadras poliesportivas, muitos deles foram construídos por meio de iniciativas comunitárias, evidenciando a mobilização local para suprir carências estruturais.

A autogestão é uma marca da ocupação do território, como demonstra o Museu da Maré, localizado na Nova Holanda e mantido pela comunidade há 19 anos. Na área da saúde, predominam unidades de atenção básica, enquanto o atendimento de maior complexidade depende do Hospital Geral de Bonsucesso, próximo ao Morro do Timbau, e de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na região.

No que diz respeito à segurança pública, o 22º Batalhão da Polícia Militar está situado no limite da Maré, próximo à Linha Vermelha, enquanto a 21ª Delegacia de Polícia Civil, responsável pela área, fica em Higienópolis. Há ainda um destacamento do Corpo de Bombeiros no Piscinão de Ramos, completando a rede de serviços emergenciais disponíveis no entorno.

5.6 Vulnerabilidade Social

A Vulnerabilidade Social é uma noção política que introduz novos recursos interpretativos sobre os processos do desenvolvimento social (Costa; Marguti, 2015), sinalizando o acesso, a ausência ou a insuficiência de alguns tópicos referentes às condições de bem-estar social. Neste caso, infraestrutura urbana, capital humano, renda e trabalho. No Índice de Vulnerabilidade Social (Costa, Marguti, 2015), o município fluminense está enquadrado como baixa vulnerabilidade, marcando 0,290 de média.

Segundo o Instituto Trata Brasil (2024), na cidade do Rio de Janeiro, o indicador total do abastecimento de água marcou 93,82% e o de tratamento de esgoto 85,11%. E, alguns outros índices do bairro são:

- 0,547 é o Índice do Desenvolvimento Social (IBGE, 2010);

- Segundo o IBGE (2022), 97,13% dos domicílios localizados em favelas possuem abastecimento de água pela rede geral, 98,30% da população possui água canalizada no próprio domicílio (Redes da Maré, 2019, p. 63);

- 0,9% dos domicílios possuem fonte de água apenas na área externa (Redes da Maré, 2019, p. 63);

- 71,50% dos domicílios têm lixo coletado na porta (Redes da Maré, 2019, p. 64);

- 9,40% dos adolescentes entre 10 e 19 anos da Maré já tiveram filho, dentre os quais a maioria é do sexo feminino (14,40%) Redes da Maré, 2019, p. 48);

- Embora 94,97% da população em favelas da cidade seja alfabetizada (IBGE, 2022), na Maré 6% das pessoas com 15 anos ou mais, não sabem ler ou escrever (Redes da Maré, 2019, p. 68).

Esses dados revelam que a vulnerabilidade urbana atinge de forma desigual a população do Rio, com carências estruturais especialmente graves nas favelas. Embora a cidade apresente indicadores satisfatórios de saneamento básico em nível agregado, esses serviços são precários ou inexistentes em muitas favelas. O impacto é ainda mais severo para grupos específicos, como as mulheres, que representam a maioria da população favelada e enfrentam dupla carga ao gerir famílias em meio à infraestrutura deficiente.

5.7 Drogas, violência e moradia (ou a falta dela)

Em 2020, mais de 700 pessoas foram para as ruas em decorrência da pandemia (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2020). Isso se reflete em vários bairros cariocas, e, na região da Maré – por suas características de localização próxima a grandes vias expressas – isso se intensifica. São vários os motivos que levam ao estabelecimento de pessoas em situação de rua no local, mas principalmente pela presença de muitos vazios urbanos, favelas e pontos de venda de drogas.

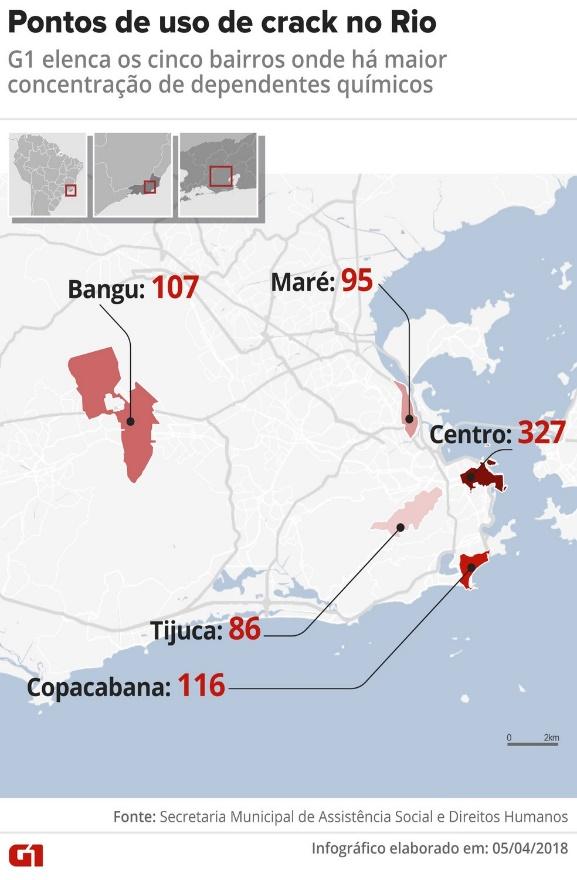

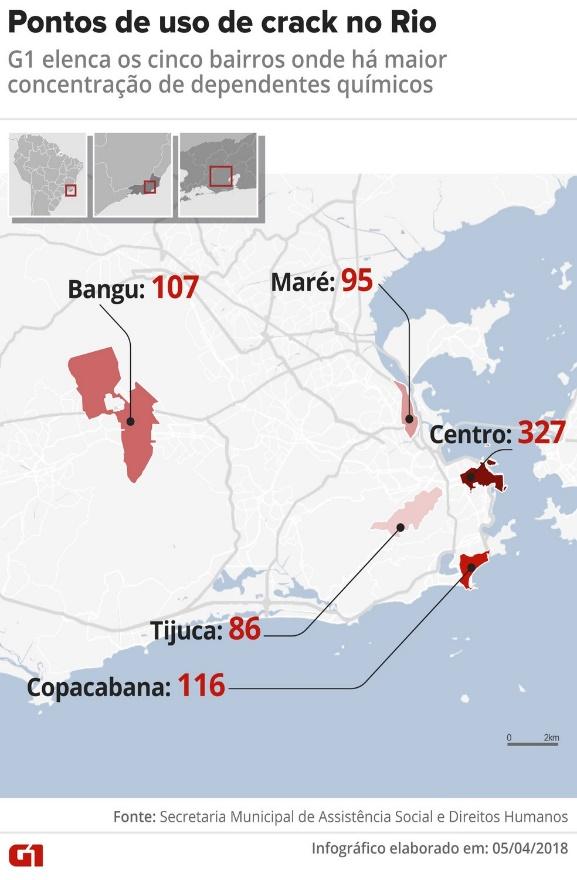

A figura 4 é um mapeamento, realizado pelo G1, dos pontos de uso de crack na cidade. Esse fator é um dos principais colaboradores para o aumento do número de pessoas nas ruas, dado que os usuários de crack se concentram nesses locais chamados popularmente como cracolândias. Na Maré, em 2018, havia 95 pontos de uso da droga. Este é, acima de tudo, um problema de saúde pública, mas que repercute também na segurança da região.

Figura 4: Pontos de uso de Crack no Rio.

Fonte: G1, 2018.

Outro ponto a observar é que o Complexo de favelas possui três grupos armados diferentes ao longo do território, convivendo “lado a lado”, por isso os conflitos são frequentes nas favelas, assim como as incursões policiais na política de combate às drogas. Na 5ª edição do Boletim Direito à Segurança Pública na Maré (Redes da Maré, 2020) foram divulgados dados de 2020 sobre a violência armada no território da Maré, com o objetivo de “dar visibilidade às mais variadas dimensões da violência urbana”. Na época em que foi publicado, vigorava uma liminar em determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) proibindo a ação policial nas favelas em razão da pandemia de Coronavírus.

Essa medida é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 635 ou ADPF 635, popularmente chamada de ADPF das Favelas, é uma iniciativa popular que surge com o objetivo de enfrentar a violência decorrente da política de segurança pública do Rio de Janeiro. Desde sua implementação, acarretou redução de 59% no número de operações ações policiais, 61% no número de mortes em geral e 85% (de 34 em 2019 para 05 em 2020) na letalidade violenta em decorrência da ação policial.

Em 2024, o STF retomou o julgamento da ADPF 635, reacendendo um importante debate público. A medida tem sido alvo de desinformação, com falsas alegações que a distorcem como uma suposta "proteção a grupos armados e ao tráfico de drogas". Na realidade, seu propósito é oposto: trata-se de garantir o cumprimento de direitos fundamentais nas favelas, exigindo que operações policiais respeitem princípios constitucionais como a proteção à vida e o devido processo legal.

Considerações Finais

O presente estudo analisou o bairro da Maré à luz do direito à cidade em territórios vulneráveis, articulando essa discussão com os conceitos de não-lugar e vazios urbanos. Esta abordagem permitiu identificar a ocorrência de vazios urbanos durante o diagnóstico urbanístico da região, revelando padrões de subutilização do espaço que dialogam com os processos de exclusão socioespacial.

Para contextualizar a análise, examinou-se o processo de urbanização do município do Rio de Janeiro pela ótica das dinâmicas de organização territorial, demonstrando sua correlação com os padrões de segregação socioespacial na cidade. Esse marco teórico exigiu uma reconstituição histórica do processo de urbanização de favelas desde o século XX. Esta articulação entre história urbana e análise territorial permitiu investigar a formação do Complexo da Maré e identificar os fatores estruturais que determinam sua condição de vulnerabilidade social.

Em seguida, por meio de pesquisa bibliográfica e mapeamento territorial, foi possível verificar as problemáticas e especificidades locais. Paralelamente, a utilização de diferentes fontes de dados secundárias, incluindo dados censitários e pesquisas de instituições diversas, permitiu uma abordagem multidimensional de sua configuração socioespacial.

Esta discussão foi adaptada de um trabalho maior que envolve um projeto urbano. Esse projeto foi idealizado para o território do Complexo da Maré e imediações e desenvolvido em meio a pandemia de Coronavírus. O que afetou diretamente algumas análises, como o diagnóstico territorial por exemplo. Por isso, a organização não governamental Redes de Desenvolvimento da Maré foi imprescindível para o estudo. Suas publicações proporcionaram dados mais detalhados das favelas do bairro, principalmente o Censo Populacional da Maré, mas também os boletins informativos, os depoimentos de moradores e as histórias orais sobre a formação do bairro.

Compreender as dinâmicas locais é essencial para propor qualquer intervenção ou projeto, visando melhorar a qualidade de vida dos moradores e promover o desenvolvimento sustentável da região. Portanto, este estudo foi fundamental para a compreensão de um território que abriga uma população diversificada e enfrenta desafios socioeconômicos, urbanísticos e de infraestrutura.

O Complexo da Maré é um grande símbolo de autonomia e resistência, e demonstra como suas iniciativas autônomas transformam e fortalecem o território. A análise contextual de uma parte tão potente da cidade – mas ao mesmo tempo tão marginalizada – traz à tona a importância de propor formas de se aproximar dessa população, que sejam coerentes com as relações já existentes nesse território. A importância de atuar em favelas, de pensar em urbanismo para esse público. É necessário pensar em direito à cidade para além das salas de aula e tribunas, é necessário levar essa discussão ao povo, principalmente àquele que é mais inibido desse direito.

Referências

ABREU, Maurício de Almeida. Evolução urbana do Rio de Janeiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.

AUGÉ, Marc. Não lugares: Introdução a uma antropologia da supermodernidade. Campinas: Papirus Editora, 2017.

BARROS, Alerrandre. Quase dois terços das favelas estão a menos de dois quilômetros de hospitais. Agência IBGE Notícias, 25 jun. 2019. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/27728-quase-dois-tercos-das-favelas-estao-a-menos-de-dois-quilometros-de-hospitais. Acesso em 27 nov. 2021.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

COSTA, Marco Aurélio; MARGUTI, Bárbara Oliveira. Atlas da vulnerabilidade social nos municípios brasileiros. Brasília: IPEA, 2015. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/4381.

DE DUREN, Nora Libertun; OSORIO, Rene. Bairro: Dez Anos Depois. Washington, DC: BID, 2020. Disponível em: https://publications.iadb.org/pt/bairro-dez-anos-depois.

FERREIRA, Lara; OLIVEIRA, Paula; IACOVINI, Victor. Dimensões do Intervir em Favelas: desafios e perspectivas. 1. ed. São Paulo: Peabiru TCA, 2019.

FJP (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO). Déficit Habitacional no Brasil 2022. Belo Horizonte: FJP, 2024. Disponível em: https://fjp.mg.gov.br/. Acesso em 03 mar. 2025.

G1. Rio tem 150 pontos de uso de crack que reúnem 2 mil dependentes da droga; veja mapa. G1. 10 abr. 2018. Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/rio-tem-150-pontos-de-uso-de-crack-que-reunem-2-mil-dependentes-da-droga-veja-mapa.ghtml. Acesso em 27 nov. 2021.

HARVEY, David. The Right to the City. New Left Review, 2008. Disponível em: https://newleftreview.org/issues/ii53/articles/david-harvey-the-right-to-the-city.

HERTZBERGER, Herman. Lições de arquitetura. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2015.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Panorama do Censo Demográfico 2022. Indicadores. Brasil. Disponível em: https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/indicadores.html?localidade=BR. Acesso em 03 mar. 2025.

IPP – INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS. Datario. Sistema de Assentamentos Baixa Renda (Sabren). 2021. Rio de Janeiro: IPP, 2021. Disponível em: https://www.data.rio/apps/PCRJ::sabren/explore. Acesso em 27 nov. 2021.

ITB – INSTITUTO TRATA BRASIL. Tabela Resumo – Ranking do Saneamento 2024. Trata Brasil. Disponível em: https://tratabrasil.org.br/wp-content/uploads/2024/04/Tabela-Resumo-Ranking-do-Saneamento-de-2024-TRATA-BRASIL-GO-ASSOCIADOS.pdf. Acesso em 03 mar. 2025.

LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. 5. ed. São Paulo: Centauro Editora, 2008.

MAGALHÃES, Luiz Ernesto. TCM lista 133 metas que a Prefeitura do Rio traçou e não conseguiu alcançar em 2018. O Globo, 2019. Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/tcm-lista-133-metas-que-prefeitura-do-rio-tracou-nao-conseguiu-alcancar-em-2018-23795890. Acesso em 27 nov. 2021.

MENDES, Izabel Cristina Reis. Programa favela-bairro: uma inovação estratégica? Estudo do programa favela-bairro no contexto do plano estratégico da cidade do Rio de Janeiro. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2006. Disponível em: http://dx.doi.org/10.11606/d.16.2006.tde-03052007-144846.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Censo da População em Situação de Rua 2020. Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: https://psr2020-pcrj.hub.arcgis.com/. Acesso em 27 nov. 2021.

REDES DA MARÉ (REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ). et al. Memória e Identidade dos Moradores de Nova Holanda. 1. ed. Rio de Janeiro: Redes de Desenvolvimento da Maré, 2012. Disponível em: https://www.redesdamare.org.br/media/livros/memoria-identidade-moradores-nova-holanda.pdf.

REDES DA MARÉ (REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ). et al. Memória e identidade dos moradores do Morro do Timbau e Parque Proletário da Maré. 1. ed. Rio de Janeiro: Redes de Desenvolvimento da Maré, 2013. Disponível em: https://www.redesdamare.org.br/media/livros/Memoria-identidade-moradores-morro-timbau.pdf.

REDES DA MARÉ (REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ). 1a Amostra sobre Mobilidade na Maré. 1. ed. Rio de Janeiro: Redes de Desenvolvimento da Maré, 2015. Disponível em: https://www.redesdamare.org.br/media/livros/MobilidadeMare_WEB.pdf.

REDES DA MARÉ (REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ). Censo Populacional da Maré. Rio de Janeiro: Redes de Desenvolvimento da Maré, 2019. Disponível em: https://www.redesdamare.org.br/media/downloads/arquivos/CensoMare_WEB_04MAI.pdf.

REDES DA MARÉ (REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ). Boletim Direito à Segurança Pública na Maré. Rio de Janeiro: Redes de Desenvolvimento da Maré, 2020. Disponível em: https://www.redesdamare.org.br/media/downloads/arquivos/Boletim-Direito-Seguranca-Publ.pdf.

RIBEIRO, Luis Cesar de Queiroz. Rio de Janeiro: metamorfoses da ordem urbana da metrópole brasileira: o caso do Rio de Janeiro. In: RIBEIRO, Luis Cesar de Queiroz; RIBEIRO, Marcelo Gomes (org.) METRÓPOLES BRASILEIRAS: Síntese da transformação na ordem urbana 1980 a 2010. Rio de Janeiro: Letra Capital Editora, 2018. Cap. 9, p. 252-281. Disponível em: https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/libreria_cm_archivos/pdf_2115.pdf.

RODRIGUES, Rute Imanishi. Decifrando as origens dos complexos de favelas: algumas evidências sobre o Rio de Janeiro. Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo, v. 18, 2020.

ROLNIK, Raquel. Guerra dos Lugares: A colonização da terra e da moradia na era das finanças. São Paulo: Boitempo, 2015.

SILVA, Claudia Rose Ribeiro da. Maré: A Invenção de um Bairro. Dissertação (Mestrado) – Fundação Getúlio Vargas, 2006.

TORRES, Pedro Henrique Campello. “Avenida Brasil – Tudo Passa Quem Não Viu?”: formação e ocupação do subúrbio rodoviário no Rio de Janeiro (1930-1960). Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, v. 20, n. 2, p. 287, 2018.

VILLAÇA, Flávio. Reflexões sobre as cidades brasileiras. 1. ed. São Paulo: Studio Nobel, 2012.

XIMENES, Luciana Alencar; JAENISCH, Samuel Thomas. As favelas do Rio de Janeiro e suas camadas de urbanização. Vinte anos de políticas de intervenção sobre espaços populares da cidade. In: Anais XVIII ENANPUR. [s.l.: s.n.], 2019. Disponível em: https://habitacao.observatoriodasmetropoles.net.br/wp-content/uploads/2020/02/ENANPUR-2019.pdf.

Sobre a Autora

Sarah Ferreira é mestranda no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em População, Território e Estatísticas Públicas na Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE/IBGE), onde investiga as dinâmicas socioterritoriais das favelas, com foco em direito à cidade e relações raciais e de gênero. Paralelamente, cursa a Especialização Lato Sensu em Análise Ambiental e Gestão do Território. Graduou-se em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Veiga de Almeida (UVA) em 2021, aos 24 anos, consolidando sua formação com um olhar crítico sobre planejamento urbano e desigualdades socioespaciais. Nascida e criada na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, Sarah vive na favela Bairro Nossa Senhora das Graças, experiência que molda sua trajetória acadêmica e militância. Sua pesquisa é movida pelo desejo de dar visibilidade às narrativas periféricas, combater estereótipos e contribuir para políticas urbanas mais inclusivas.

Contribuições da Autora

Conceituação, S.S.B.F.; metodologia, S.S.B.F.; software, S.S.B.F.; validação, S.S.B.F.; análise formal, S.S.B.F.; investigação, S.S.B.F.; recursos, S.S.B.F.; curadoria de dados, S.S.B.F.; redação—preparação do rascunho original, S.S.B.F.; redação—revisão e edição, S.S.B.F.; visualização, S.S.B.F.

Financiamento

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

Agradecimentos

A autora reconhece as contribuições da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e dos seus órgãos: o Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP) e a Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU); do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); do Instituto Trata Brasil; da Fundação João Pinheiro (FJP); da Organização Redes de Desenvolvimento da Maré; e, do Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré (CEASM).

Conflitos de Interesse

A autora declara não haver conflitos de interesse.

Sobre a Coleção Estudos Cariocas

A Coleção Estudos Cariocas (ISSN 1984-7203) é uma publicação de estudos e pesquisas sobre o Município do Rio de Janeiro, vinculada ao Instituto Pereira Passos (IPP) da Secretaria Municipal da Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Seu objetivo é divulgar a produção técnico-científica sobre temas relacionados à cidade do Rio de Janeiro, bem como sua vinculação metropolitana e em contextos regionais, nacionais e internacionais. Está aberta a quaisquer pesquisadores (sejam eles servidores municipais ou não), abrangendo áreas diversas - sempre que atendam, parcial ou integralmente, o recorte espacial da cidade do Rio de Janeiro.

Os artigos também necessitam guardar coerência com os objetivos do Instituto, a saber:

- Promover e coordenar a intervenção pública sobre o espaço urbano do Município;

- Prover e integrar as atividades do sistema de informações geográficas, cartográficas, monográficas e dados estatísticos da Cidade;

- Subsidiar a fixação das diretrizes básicas ao desenvolvimento socioeconômico do Município.

Especial ênfase será dada no tocante à articulação dos artigos à proposta de desenvolvimento econômico da cidade. Desse modo, espera-se que os artigos multidisciplinares submetidos à revista respondam às necessidades de desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro.

[1] Cracolândia (por derivação, crack + lândia = território) é um local onde vivem os dependentes químicos, em geral, usuários de crack.

[2] O termo surgiu após a publicação Anti-homeless spikes are part of a wider phenomenon of ‘hostile Architecture (Espinhos anti-desabrigados são parte de um fenômeno mais amplamente conhecido como ‘Arquitetura hostil’) do jornal britânico The Guardian pelo jornalista Ben Quinn, no ano de 2014.

[3] Um conjunto de leis e diretrizes destinadas à orientação do uso e do desenvolvimento territorial de uma cidade. Toda cidade com mais de 20 mil habitantes deve desenvolver seu próprio plano, dessa forma grande parte das cidades brasileiras possuem um Plano Diretor.

[4] No caso do imóvel urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, o Art. 182, institui o instrumento mediante pagamento em “títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal”.

[5] O estudo inicialmente refere que 88 favelas foram tratadas pela intervenção, porém especifica que o número real de favelas é maior devido algumas estarem em aglomerados ou complexos, por isso contando individualmente o total é de 143.

[6] Algumas dessas favelas são consideradas aglomerados ou complexos e outras são favelas próximas, mas não necessariamente contíguas, como é o exemplo do PAC do Complexo da Tijuca.

[7] Entre 1949 e 1952 o arquipélago do Fundão foi drenado e as ilhas anexadas formando a Ilha do Fundão.

[8] A essa altura o local já formava um grande conjunto de favelas de palafitas. Em 1961, por exemplo, foi criada a última favela por ocupação espontânea, o Parque União.

[9] O Censo 2022 possui algumas limitações metodológicas que não permitem a sua comparação com o Censo da Maré, como por exemplo: ele não considera os conjuntos habitacionais como favelas; houve mudança nos setores censitários; houve mudança na metodologia e na descrição do conceito de favelas e comunidades urbanas; entre outros.