Volumen 13 Número 1 *Autor(a) correspondiente sferreirarq@gmail.com Envío 19 Feb 2025 Aceptación 14 Abril 2025 Publicación 30 Abr 2025 ¿Cómo citar? FERREIRA, Sarah S. B.. La producción del espacio urbano excluyente y el Derecho a la Ciudad en el Complexo da Maré. Coleção Estudos Cariocas, v. 13, n. 1, 2025.

DOI: 10.71256/19847203.13.1.136.2025 El artículo fue originalmente enviado en PORTUGUÉS. Las traducciones a otros idiomas fueron revisadas y validadas por los autores y el equipo editorial. Sin embargo, para una representación más precisa del tema tratado, se recomienda que los lectores consulten el artículo en su idioma original.

| La producción del espacio urbano excluyente y el Derecho a la Ciudad en el Complexo da Maré The production of exclusionary urban space and the Right to the City in Complexo da Maré A produção do espaço urbano excludente e o Direito à Cidade no Complexo da Maré Sarah Silva Batista Ferreira1* 1Escola Nacional de Ciências Estatísticas - ENCE/IBGE, R. André Cavalcanti, 106 -Centro, Rio de Janeiro -RJ, 20231-050, ORCID 0009-0006-7504-8465, sferreirarq@gmail.com

ResumenLa formación del Complexo da Maré está directamente vinculada a una producción del espacio urbano marcada por desalojos, gentrificación y urbanismo excluyente. El barrio enfrenta múltiples problemáticas, como el deterioro de la infraestructura, la falta de saneamiento básico, la inseguridad, los conflictos armados, el aumento de personas en situación de calle junto a la dependencia química, y diversas otras violaciones de derechos humanos fundamentales. La ausencia del Estado y la desigualdad en el tratamiento urbano plantean interrogantes sobre las causas de estas condiciones y la configuración de este territorio, lo que motiva un análisis histórico y socioespacial de Maré y sus dieciséis favelas. Palabras clave: favela, análisis socioespacial, derecho a la ciudad. AbstractThe formation of the Complexo da Maré is directly tied to an urban spatial production marked by forced removals, gentrification, and exclusionary urban planning. The neighborhood faces multiple challenges, including deteriorating infrastructure, lack of basic sanitation, insecurity, armed conflicts, rising homelessness alongside drug dependency, and numerous other violations of fundamental human rights. The absence of the State and unequal urban policies raises critical questions about the root causes of these conditions and the shaping of this territory, motivating a historical and socio-spatial analysis of Maré and its sixteen favelas. Keywords: favela, socio-spatial analysis, right to the city. ResumoA formação do Complexo da Maré está diretamente ligada a uma produção do espaço urbano marcada por remoções, gentrificação e urbanismo excludente. O bairro enfrenta diversas problemáticas como a precarização da infraestrutura, a falta de saneamento básico, a insegurança, os conflitos armados, o aumento de pessoas em situação de rua aliado à dependência química e várias outras violações de direitos humanos básicos. A ausência do Estado e a desigualdade no tratamento urbano levantam questões sobre as causas dessas condições e a formação desse território, motivando uma análise dos processos históricos e socioespaciais da Maré e suas dezesseis favelas. Palavras-chave: favela, análise socioespacial, direito à cidade.

|

Introducción

Los problemas presentes a lo largo de uno de los ejes urbanos más importantes de la ciudad, la Avenida Brasil, son consecuencia de un contexto histórico marcado por remociones de personas desde zonas con mayor infraestructura hacia zonas periféricas y/o de riesgo, alejadas de esa infraestructura, ya sea por desplazamiento para la implementación de intervenciones urbanas, por la localización de la industria (oferta de empleo) junto con la disponibilidad de terrenos, o por procesos de gentrificación. Diversos motivos, pero con consecuencias comunes y muchas veces actuando simultáneamente.

A lo largo de los años, en este tramo de la avenida se ha expandido la precarización; la falta de infraestructura y saneamiento básico — que cobró protagonismo recientemente debido a la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 —; la inseguridad y los conflictos armados en la política de guerra contra las drogas; la ausencia del Estado; el urbanismo excluyente y la arquitectura hostil; el déficit habitacional y el creciente número de personas en situación de calle, sumado a la dependencia química.

Ante este escenario investigado, surgieron algunas preguntas: ¿Por qué esta región no recibe el mismo tratamiento en infraestructura urbana que otras áreas de la ciudad? ¿Por qué hay tantos vacíos urbanos a lo largo de la Avenida Brasil y, al mismo tiempo, tantas personas sin vivienda, pocos equipamientos públicos y espacios de ocio? ¿Por qué este es un territorio tan hostil? Al mismo tiempo, surgieron dudas sobre la formación de este territorio y cuáles serían las causas de los problemas encontrados.

En función de estas cuestiones, se pretende identificar las problemáticas actuales del territorio, trazar el contexto histórico de su ocupación y realizar un análisis socioespacial del Complejo de la Maré en la ciudad de Río de Janeiro.

Métodos

Con el objetivo de investigar el escenario del Complejo de la Maré y detectar posibles respuestas a las cuestiones planteadas, se realizó una discusión teórica de temas que son imprescindibles para la comprensión del contexto urbano en el que se inserta el recorte estudiado. Se discutieron el Derecho a la Ciudad, tema abordado por Henri Lefebvre en su libro-manifiesto del mismo título, que trata sobre la lucha de clases, las opresiones a los grupos minoritarios y la vida en la ciudad de forma crítica; el No-lugar, tema antropológico introducido por Marc Augé en su libro No lugares, que discute el significado y la óptica de este término, confrontado con la realidad urbana de la Zona Norte de la ciudad de Río de Janeiro; y, por último, el fenómeno de los Vacíos Urbanos, referenciando diversos estudios sobre este asunto que constituye una de las problemáticas más recurrentes del lugar.

A continuación, se analizaron la urbanización de la ciudad y de las favelas de Río de Janeiro, para identificar las dinámicas socioespaciales que constituyen su formación urbana y cómo esos procesos contextualizan la historia del Complejo de la Maré.

Por último, se realizó el mapeo territorial del barrio de la Maré a partir de datos recolectados de instituciones públicas como el Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP), la Secretaría Municipal de Urbanismo (SMU) y el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE); de proyectos de colectivos académicos en colaboración con otras organizaciones; y de organizaciones no gubernamentales que desarrollan iniciativas importantes para el territorio como Redes da Maré, Data_labe y el Centro de Estudios y Acciones Solidarias de la Maré (CEASM).

Discusión teórica

- ¿Qué es el derecho a la ciudad?

Esta frase fue concebida por el filósofo y sociólogo francés Henri Lefebvre en su libro El Derecho a la Ciudad (2008), una obra traductora de los acontecimientos de la época, marcada por movimientos juveniles por derechos civiles, liberación sexual y oposición al conservadurismo.

El autor introduce dos términos en el debate: el valor de uso y el valor de cambio, que significan respectivamente, “[...] la ciudad y la vida urbana, el tiempo urbano.” y “[...] los espacios comprados y vendidos, el consumo de los productos, de los bienes, de los lugares y de los signos.” (Lefebvre, 2008, p. 35). En otras palabras, el valor de uso de la ciudad es la forma en que los individuos se relacionan con el cotidiano urbano, mientras que el valor de cambio son todas las relaciones de capital que eso conlleva. Por ejemplo, ir al parque un domingo soleado tiene valor de uso, pero el transporte que se toma para llegar y la comida consumida en el parque tienen valor de cambio.

Según Lefebvre (2008), las opresiones a determinados segmentos sociales forman parte del actual modelo de urbanización. Dicho esto, la segregación urbana se analiza desde tres puntos de vista diferentes: ecológico, es decir, que abarca favelas y periferias; formal, que incorpora la deterioración de los significados de la ciudad; y sociológico, que involucra etnias, culturas y modos de vida, entre otros.

Entonces, ¿qué es el derecho a la ciudad? Es un derecho sobre todo colectivo y va más allá de las demandas por recursos urbanos como infraestructura o vivienda. De acuerdo con Harvey (2003, p. 74) “[...] es el derecho a cambiarnos a nosotros mismos, cambiando la ciudad.” ya que, al igual que las luchas sociales, la idea de ciudad está en constante transformación y es necesario recuperarla como un bien común y, por otro lado, rechazar la ciudad como mercancía.

La cuestión central es: ¿Por qué exigir el derecho a la ciudad en territorios vulnerables? Históricamente, los asentamientos y favelas están al margen de la ciudad y, en consecuencia, de las discusiones y decisiones territoriales.

La fragmentación de las clases dominantes tiene como base la organización social del territorio, creando áreas urbanas como diferentes medios (barrios, comunidades) para interacciones sociales en los cuales los individuos constituyen sus valores, expectativas, hábitos de consumo, cuyos impactos son el bloqueo a la constitución de identidades colectivas de clase y a la construcción de la capacidad de acción colectiva en la esfera del mercado y de la política. (Ribeiro, 2018, p. 257-258)

Es decir, esta segregación no es solamente territorial, sino también en las esferas sociales y políticas, de modo que hay cierto bloqueo en la participación de los habitantes de las favelas en las políticas urbanas. Villaça (2012) trae el concepto de renta de localización para explicar la segregación urbana. El autor refuta la visión de que los más ricos habitan los centros y los pobres habitan las regiones periféricas, y defiende que la ocupación de los más ricos se da donde hay más inversiones en infraestructura, proximidad al empleo, altas tasas de renta y desarrollo e incluso por el vecindario — en este caso, cuanto más alejados de las favelas y periferias, mayor el precio de localización —. Hay ciertos patrones para esta ocupación, donde la tendencia es “camuflar” la desigualdad.

El derecho a la ciudad es un derecho colectivo y existen muchas formas de reivindicarlo. Principalmente mediante la participación en las decisiones de la ciudad y de todo lo que rodea la vida urbana. El gran desafío de las políticas públicas urbanas actuales es acercarse a la población, incluir a quienes viven en estos territorios en los espacios democráticos de discusión. Sin embargo, muchas veces esa participación popular es negligenciada y las consecuencias de ello generan políticas excluyentes que reproducen desigualdades sociales.

- ¿El no-lugar?

El término fue introducido por Marc Augé (2017), y significa un espacio con el cual el ser humano no establece ningún vínculo, es decir, no se lo apropia. Un no-lugar es un espacio donde no se construyen referencias, donde no se vive, un lugar donde el individuo permanece anónimo y solitario. Como, por ejemplo, supermercados, medios de transporte, una acera, una estación.

Pero también posee un significado subjetivo, donde cada individuo puede visualizar a su modo un espacio como un no-lugar. Es importante comprender este concepto para entender también el futuro de las ciudades. Pues, debido a la propensión humana a no establecer vínculos, estamos dejando de dar significado a los lugares (Augé, 2017).

Hertzberger (2015, p. 12) dice que “[...] en un sentido más absoluto, podemos decir: público es un área accesible a todos en cualquier momento, la responsabilidad por su mantenimiento es asumida colectivamente.”, dando a entender que un espacio público queda propenso a la renuncia de responsabilidad. Pues, un espacio que es de todos es, al mismo tiempo, de nadie. De esta forma, un espacio público tiene la posibilidad de transformarse en un no-lugar debido al abandono o subutilización.

Debido a la presencia de una gran vía expresa que corta el territorio, algunos puntos en la región de la Maré terminaron convirtiéndose en no-lugares. En general son espacios de transición, como las áreas bajo los viaductos. Esta configuración dejó espacio para la formación de vacíos urbanos que dieron lugar a una cracolandia[1], ubicada entre la bajada del viaducto de la Avenida Brigadeiro Trompowski hasta la pasarela 9 de la Avenida Brasil. Una región que “no es de nadie”, ocupada por personas que son deshumanizadas.

El resultado de esto es que casi ninguna intervención se realiza en la región para combatir este problema. En realidad, el poder público utiliza herramientas equivocadas y que tienen como objetivo expulsar a ese grupo del lugar, como llenar esos espacios bajo los viaductos con piedras puntiagudas para evitar su ocupación. Esta es una imagen común a diversas metrópolis del mundo, un fenómeno llamado Arquitectura Hostil[2].

Recientemente un episodio en São Paulo llamó la atención de los medios brasileños, donde el Padre Júlio Lancellotti —figura conocida por su acogida a las personas en situación de calle en la ciudad— fue filmado removiendo piedras que habían sido colocadas por la Alcaldía bajo el viaducto Dom Luciano Mendes de Almeida con el fin de impedir la ocupación por personas en situación de calle. Tras la gran repercusión del caso, la Alcaldía tuvo que retirar las piedras. Además, este evento resultó en el Decreto 11.819/2023 que reglamenta la ley que prohíbe esas iniciativas.

- Vacíos urbanos

Los vacíos urbanos son espacios en la ciudad que no están desempeñando su función social, es decir, lugares como terrenos baldíos, edificios abandonados, deteriorados y sin uso. Muchos de estos lugares, sean de propiedad pública o privada, tienen impuestos vencidos y/o no poseen construcción ni proyecto para destinar su uso.

En la Constitución Federal (1988) está prevista la función social de la propiedad, que significa utilizar la propiedad de acuerdo con los objetivos sociales de una determinada ciudad. Esta función impone límites al derecho de propiedad para garantizar que no sea perjudicial al bien colectivo. Una propiedad, sea urbana o rural, debe también atender al interés de la sociedad además del interés del propietario. En el caso de la propiedad urbana, los criterios para que esta función sea ejercida están establecidos en el Artículo 182. Además, también debe seguir las exigencias del Plan Director[3] del municipio donde está ubicada.

Algunas medidas pueden ser tomadas para evitar el surgimiento de vacíos urbanos e incentivar a los propietarios de inmuebles en estado de subutilización o abandono, como: el fraccionamiento obligatorio, que consiste en notificar al propietario e imponer que el inmueble sea dividido, edificado o utilizado de acuerdo con los parámetros urbanísticos de la región —siendo responsabilidad de la Ley Municipal establecer las condiciones de aplicación del instrumento—; el IPTU (Impuesto Predial y Territorial Urbano) progresivo en el tiempo, que presiona al propietario a destinar un uso para impedir el abandono del inmueble y penaliza a quienes no están cumpliendo su función social; por último, la expropiación de bienes inmuebles, que consiste en la transferencia de inmuebles privados al poder público o del poder público a una instancia mayor mediante el pago justo y previo de indemnización[4].

A lo largo del tramo de la Avenida Brasil que comprende el barrio de la Maré, son numerosos los inmuebles caracterizados como vacíos urbanos, algunos abandonados por años, algunos subutilizados y algunos sin uso. Debido a esto, se realizó un relevamiento fotográfico tras la visita al lugar y se utilizó la herramienta de Google Maps para señalar los lugares encontrados. Este relevamiento ayudó no solo a fundamentar el presente estudio, sino también a elegir el recorte para la intervención propuesta.

Se encontraron varios tipos de emprendimientos urbanos en estado de subutilización, como los galpones industriales al lado de la Escuela Municipal Clotilde Guimarães —ubicados en un gran terreno que termina causando fachadas ciegas para la Avenida Brasil, desde el retorno hacia la Ilha do Governador hasta el acceso a la escuela—. Otro caso es el Restaurante Popular João Goulart, que está ubicado en un punto estratégico frente al principal acceso a la favela Parque Maré. Punto crucial para la población en situación de calle, en su entorno hay un comercio variado, sin embargo, el edificio está degradado y solo su planta baja se utiliza para el restaurante.

A lo largo del territorio de la Maré hay decenas de emprendimientos similares, un patrón que se repite incansablemente. Algunos ya fueron ocupados por personas en situación de calle, otros transformados en comercios de forma irregular.

Contextualización

- Notas sobre la urbanización de Río de Janeiro

Para comprender las dinámicas de la formación socioespacial y del fenómeno de segregación socioespacial, este análisis tomará tres momentos cruciales en la historia de la ciudad de Río de Janeiro. El primer momento, en las décadas de 1930 y 1940; el segundo, desde los años 50 hasta el período de la Dictadura Militar; y el último, desde los años 80 hasta el inicio del siglo XXI.

A lo largo del siglo XX, la ciudad de Río de Janeiro pasó por cuatro grandes planes urbanísticos cruciales para su configuración espacial: el Plan Agache en 1930, el Doxíadis en 1965, el Pub-Rio en 1977 y el Plan Director Decenal en 1992. Torres (2018, p. 289) afirma que “[...] la morfología urbana que conocemos hoy es fruto de disputas y conflictos de un largo proceso histórico de producción espacial injusta en el que imperan las desigualdades sociales”.

Antes del siglo XIX, la ciudad era bastante heterogénea y densa. Considerando el escenario de esclavitud y la escasez de transportes, la segregación social no se basaba en la localización, sino en la apariencia y la posesión. Para Abreu (2006), la separación de los usos y clases sociales en la ciudad carioca se dio a partir de la introducción del transporte de masas. Desde entonces, la ciudad comienza a dividirse entre el núcleo central, con actividades no residenciales y pensiones; la Zona Sur, servida por tranvías y residencia de las clases altas; y la Zona Norte con los suburbios de la clase trabajadora, ocupados por industrias y servidos por trenes.

Al inicio de la Era Vargas, Río de Janeiro era entonces el Distrito Federal, el mundo vivía bajo los efectos de la Crisis de 1929 y el plan de remodelación urbana de Alfred Agache moldeaba los pensamientos urbanísticos de la ciudad —a pesar de no haberse convertido en el Plan Director, ejerció fuerte influencia en la legislación urbana—. Henrique Dodsworth establece el Plano da Cidade, que contenía proyectos de mejoramiento y apertura de vías que conectaban el Centro con otras áreas. La ocupación de los suburbios de la ciudad comienza a intensificarse justamente en esa época, debido a una movilidad social desde las Zonas Central y Sur hacia las Zonas Norte y Oeste, ocasionada por grandes intervenciones urbanas y por la industrialización.

En los años 1940, se revela un nuevo escenario en la urbanización de la ciudad, con la construcción de grandes avenidas. La Avenida Presidente Vargas, vía modelo monumental que tuvo protagonismo en una de las mayores demoliciones de edificios históricos de la ciudad; y la Avenida Brasil, variante de la carretera Río-Petrópolis con características completamente diferentes, era una vía de desagüe costera a lo largo de la Bahía de Guanabara, con un paisaje desértico.

Tras la inauguración de la Avenida Brasil, en 1946, muchas fábricas se instalaron en el lugar y así fue configurándose lo que Torres (2018) llama “suburbio del automóvil”. La región ya había sido ocupada hasta ese momento, sin embargo, la creciente industrialización y oferta de empleos impulsaron su densificación, ya que la población trabajadora priorizaba la proximidad entre vivienda y lugar de trabajo. Lo que justifica por qué las regiones industriales entre las líneas ferroviarias y la avenida fueron intensamente ocupadas en esa época.

Por otro lado, las políticas habitacionales también contribuyeron fuertemente a este proceso de densificación, como la creación de los Parques Proletarios (medida reconocida como la primera política gubernamental para las favelas de la ciudad). Las primeras acciones del programa fueron las remociones de personas de las favelas de la Zona Sur hacia estos Parques Proletarios, lo que más adelante resultaría en el surgimiento de varias nuevas favelas por el territorio fluminense (Rodrigues, 2020).

A partir de los años 50, con el éxodo rural, la ocupación de la ciudad de Río dio un salto, principalmente en las periferias y favelas. En esa época, las políticas urbanas reforzaban cada vez más el crecimiento de la ciudad en dirección al eje Centro-Sur. Como consecuencia, a lo largo de esa década, las remociones de asentamientos en esa área se intensificaron, y esas personas fueron destinadas a los suburbios. El gobierno Lacerda, por ejemplo, inauguró un período de construcción de conjuntos habitacionales destinados a albergar a los moradores de favelas removidas, como en Vila Kennedy y en Nova Holanda.

En los años 60, Río pierde su estatus de capital del país ante la recién inaugurada Brasília, pero se mantiene como una gran metrópolis en renovación urbana. Se asocia a las ideas del rodoviarismo que guiaron el rumbo del crecimiento brasileño hasta la “década perdida” de 1970. Pero a partir de los años 80, la ciudad entra en un proceso de decadencia y aumento de desigualdad. Es cuando las inversiones públicas pasan a priorizar las áreas más ricas y los automóviles en detrimento de los suburbios y del transporte público masivo.

Para Ribeiro (2018, p. 265), en el período de 1980 a 2010, se consolidan tres dinámicas de organización social del territorio metropolitano de Río de Janeiro: la “auto segregación de las clases superiores”, al concentrarse en espacios dotados de mejor infraestructura urbana; la “periferización de las clases populares”, cuya mayor presencia se da en áreas como la Zona Oeste y la Baixada Fluminense, por ejemplo; y la “[...] infiltración de áreas del núcleo metropolitano y de su periferia inmediata por parte de esas capas”, conocido como el proceso de “favelización”.

Se identifica un patrón de segregación residencial complejo que actúa en dos escalas: a macroescala, la periferia metropolitana, a pesar de tender a la diversificación social, presenta una gran distancia social en relación al núcleo; y a microescala, pues las favelas — independientemente de su localización respecto al núcleo — no presentan una diversificación social significativa (Ribeiro, 2018).

Otro punto interesante a observar es la dicotomía entre favela y territorio. Hay un patrón en el cual, cuanto mayor es la proximidad territorial de la favela con la periferia, mayor será la cercanía socioeconómica entre ambas. Es lo que ocurre en las favelas de la Baixada Fluminense, por ejemplo. En contrapartida, cuanto mayor la cercanía al núcleo, mayor la distancia socioeconómica entre ellos; en este caso, lo que ocurre en las favelas de la Zona Sur (Ribeiro, 2018).

- Notas sobre la urbanización de favelas

La ciudad de Río de Janeiro posee una estructuración espacial que refleja los sistemas de división de poder del país y la reproducción del capital. El Estado refuerza la estructura de segregación territorial mediante la inversión selectiva, privilegiando ciertos lugares en detrimento de otros. De esta manera, se mantiene un ciclo vicioso: se agrupan los ricos y se expulsan los pobres a través de acciones como la especulación inmobiliaria, la legislación elitista, la renovación urbana (que puede generar gentrificación), el aumento de impuestos, políticas habitacionales segregacionistas y la erradicación de favelas en esos núcleos (Abreu, 2006).

El estado de Río de Janeiro cuenta con un 12,06% de los domicilios en aglomerados subnormales. En la capital, son 576.772 domicilios distribuidos en unas 813 favelas, lo que corresponde al 19,75% de los domicilios de la ciudad (IBGE, 2022). Como se discutió anteriormente, esta realidad proviene de la configuración urbana histórica de Río de Janeiro y de los procesos socioespaciales resultantes. La modernización e industrialización fueron los principales vectores del crecimiento urbano desordenado, cuyo legado se manifiesta en la alta concentración de favelas en la ciudad.

Cabe destacar que intervenciones del propio poder público también dieron lugar a la formación de favelas. La primera política gubernamental para las favelas de la ciudad fue la creación de la Comisión de Favelas y de los Parques Proletarios en 1941, dirigida por los Institutos de Jubilación y Pensiones (IAPs). La medida se inició con la remoción de favelas en la Lagoa hacia el Parque Proletario 1, creado en Gávea, marcando el inicio de una era de construcciones y de intentos por “urbanizar” las favelas. Estos parques se utilizaron como medida provisional para albergar a los habitantes de favelas removidas. Sin embargo, estudios revelan que la implantación de algunas favelas en el Complejo de Manguinhos también ocurrió a partir de estas remociones. Asimismo, algunos de los conjuntos habitacionales de los IAPs fueron construidos en áreas de favelas ya existentes (Ribeiro, 2018).

A partir de los años 50, el crecimiento de las favelas pasó a asociarse con el éxodo rural. No obstante, la política urbana se mantuvo esencialmente inalterada, basándose en tres ejes: remociones puntuales de algunas favelas, mejoras limitadas en otras y la selección de los moradores considerados “más adecuados” para recibir los beneficios de los IAPs. En 1953, sin embargo, el alcalde Dulcídio Cardoso marcó un hito al establecer condiciones favorables para la movilización de los favelados, al ordenar la suspensión de las remociones hasta que hubiera lugares adecuados para el reasentamiento. Como consecuencia directa, 1954 se convirtió en un año emblemático con la aprobación de diversos proyectos de expropiación de terrenos. La segunda mitad de la década estuvo marcada por políticas ambivalentes: por un lado, la creación de parques para albergar a los removidos, y por otro, los acuerdos para las invasiones, que aumentaron significativamente (Ribeiro, 2018).

En los años 60, durante el gobierno de Carlos Lacerda, las remociones adquirieron un nuevo destino: los conjuntos habitacionales. Los primeros en ser creados fueron Vila Aliança y Vila Kennedy, en la Zona Oeste. También se crearon conjuntos habitacionales provisionales, destacándose el de Nova Holanda, en el Complejo de la Maré. Al final de la década, el patrimonio inmobiliario de los antiguos IAPs fue transferido a la Coordinación de Vivienda de Interés Social (Chisam), con el objetivo de fomentar la creación de nuevos conjuntos habitacionales. No obstante, muchos de estos terrenos ya estaban ocupados por favelas. Entre 1962 y 1974, Chisam fue responsable de la remoción de 80 favelas – una política de erradicación que, paradójicamente, no detuvo el continuo crecimiento del número de favelas (Mendes, 2006).

Con la decadencia de los conjuntos habitacionales, el período siguiente fue crucial para evidenciar un problema: la mayoría de la población favelada no lograba permanecer en estas nuevas viviendas por falta de condiciones económicas. Así comienzan las negociaciones para la cesión de estas unidades y el consecuente retorno a la favela. Esta dinámica resalta cómo la favela representa la “salida” habitacional más viable económicamente para esa población (Valladares, 1978 apud Mendes, 2006). Según Mendes (2006), a pesar de la ausencia de políticas públicas dirigidas a las favelas, este también fue un momento de consolidación de la conciencia sobre la necesidad de urbanizar las favelas de la ciudad.

La favela no es simplemente el resultado de una crisis habitacional en el contexto de un proceso de urbanización acelerado. No se trata solo de un déficit de vivienda o de la incapacidad del mercado inmobiliario (tanto público como privado) de producir viviendas populares a un ritmo suficiente para atender a una demanda creciente. La favela es, sobre todo, resultado de la explotación de la fuerza de trabajo en una sociedad estratificada, donde las desigualdades tienden a perpetuarse y el proceso de acumulación del capital es cada vez mayor. También resulta de una situación en la que el uso del suelo está cada vez más determinado por su valor, y donde el control del espacio urbano lo ejercen las capas dominantes o en su nombre (Valladares, 1978 apud Mendes, 2006, p. 93).

En 1979 se crea el programa federal PROMORAR con la propuesta de erradicar favelas mediante la urbanización, el saneamiento y la construcción de viviendas adecuadas en el territorio. También preveía la regularización de tierras. Es decir, a diferencia de las políticas basadas en remociones de décadas anteriores, el programa buscaba la permanencia de esta población. Esto hace que las favelas sean incluidas en las problemáticas de la ciudad y en los planes urbanísticos.

Ese mismo año se crea el Proyecto Río, con el objetivo de recuperar áreas inundadas en la Bahía de Guanabara. La cuestión de las favelas no era el objetivo principal, ya que el tratamiento de estas áreas buscaba una solución ambiental. Sin embargo, el objetivo era proporcionar condiciones adecuadas de vivienda y empleo en esos lugares. El proyecto se inserta en el Plan Pub-Rio, buscando un planeamiento urbano municipal capaz de corregir los desequilibrios territoriales de la ciudad. En la intervención, el saneamiento básico es considerado el mayor problema habitacional de las áreas favelizadas, bajo el entendimiento de que intervenir en estas zonas permitiría al gobierno implementar un programa más amplio de saneamiento urbano. Otra acción importante fue el Proyecto Urbanístico de Recuperación General de la Ocupación del Proyecto Río, que abordaba el uso residencial en el zonamiento, la necesidad de reurbanización y mejoras en toda el área favelizada (Mendes, 2006).

En 1981 se inicia el Proyecto Mutirão, a partir de una metodología elaborada por la Secretaría Municipal de Desarrollo Social (SMDS). Su premisa era atender quince favelas mediante obras de acceso, pavimentación, contención de laderas, abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales. Al inicio, la SMDS proporcionaba asistencia técnica y materiales de construcción, y las obras quedaban a cargo de la comunidad local. A partir de 1983, la Secretaría pasó a encargarse únicamente de la instalación de redes de alcantarillado y las obras se convirtieron en trabajo remunerado y voluntario. Hasta 1988, el proyecto atendió 127 favelas (Fontes; Coelho, 1989 apud Mendes, 2006).

Durante la gestión de Leonel Brizola, se desarrolló una agenda social específica para las favelas con enfoque en urbanización. Las principales acciones fueron: el Programa de Favelas de Cedae (PROFACE); acciones de recolección de residuos junto a la Compañía Municipal de Limpieza Urbana (Comlurb); el Programa de Iluminación Pública junto a la Compañía Municipal de Energía; y el Programa Cada Familia un Lote, para la regularización de la propiedad en colaboración con la Secretaría de Estado de Trabajo y Vivienda.

Por otro lado, esta década marcó la consolidación de un problema que persiste hasta hoy: la territorialización de favelas por parte del narcotráfico (Souza, 2000 apud Mendes, 2006). Esto provocó un mayor distanciamiento entre las políticas urbanas y las favelas, debilitó la representación de las asociaciones de vecinos y generó el aislamiento del territorio en relación con la ciudad (dualidad favela versus barrio).

El inicio de la década de 1990 trae consigo el Plan Director de la Ciudad de Río de Janeiro (1992) y la creación del Programa Favela-Bairro (1993). El plan presenta directrices para la urbanización de favelas que abarcan acciones de infraestructura, vivienda, regularización de tierras e integración. Además, determina que todas las áreas de asentamientos y favelas sean destinadas a programas de urbanización y regularización dentro de las Áreas de Especial Interés Social (AEIS) (Mendes, 2006). El programa fue creado durante la primera gestión de César Maia y promovido por la Secretaría Municipal de Vivienda (SMH), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Su objetivo era construir o complementar la infraestructura de favelas consolidadas de tamaño medio. Su primera fase (1994–2000) atendió 54 favelas, y en su segunda fase (2000–2008) se beneficiaron 143 favelas[5] (De Duren; Osorio, 2020).

En 2007, el gobierno federal crea el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), que tenía como objetivo promover grandes inversiones en infraestructura en todo el país. Según Ximenes y Jaenisch (2019, p. 14), “fue parte importante de las políticas de desarrollo económico implementadas [...] y rápidamente asumió gran proporción en términos de alcance y volumen de recursos invertidos”. En el PAC-Favelas, una de las modalidades del programa destinada a la urbanización de favelas, Río de Janeiro fue la ciudad que más inversiones recibió para la ejecución de intervenciones. En total, fueron 33 operaciones contratadas en 30 favelas o complejos[6], que representaron el 70% de todos los recursos destinados al estado de Río.

La ciudad también recibió inversiones en vivienda a través del Programa Mi Casa Mi Vida (PMCMV), en conjunto con el PAC-Favelas. No obstante, algunas de estas obras tuvieron un carácter faraónico y no se priorizó la inversión en infraestructura básica. Un ejemplo es el Teleférico de Providência, inaugurado en 2014, cuyo objetivo era mejorar la accesibilidad de la favela, pero dejó de funcionar en 2016.

A partir de 2009, con la llegada de grandes eventos deportivos — la Copa del Mundo de 2014 y los Juegos Olímpicos de Verano de 2016 —, las inversiones se intensificaron y se inició la Operación Urbana Consorciada Porto Maravilha. Ese mismo año, la gestión de Eduardo Paes restablece el programa Morar Carioca, con el objetivo de urbanizar todas las favelas de la ciudad hasta 2020. No obstante, el programa se llevó a cabo en medio del agravamiento de las desigualdades sociales y del encarecimiento del suelo urbano debido a las grandes transformaciones en la ciudad. Se realizaron numerosas remociones en el entorno de las obras olímpicas y de viviendas precarias por el PMCMV.

En la fase inicial del programa, en 2010, el objetivo era concluir obras iniciadas en gestiones anteriores. En la segunda fase, el objetivo sería realizar un concurso junto al Instituto de Arquitectos de Brasil (IAB) para la contratación de oficinas responsables de actuar en agrupamientos de favelas —priorizando áreas cercanas a las obras olímpicas—. Sin embargo, hasta el final del mandato de Paes, la fase 2 del proyecto no se concluyó, ya que pocas obras fueron iniciadas y no se cumplió el cronograma. La mayoría de las intervenciones en curso correspondían a la fase 1.

En 2017, bajo la gestión de Marcelo Crivella, surgió la Meta 73 – Beneficiar 21 favelas. Se rescató el nombre Favela-Bairro para las obras que aún no habían sido concluidas del programa Morar Carioca y otros anteriores. Sin embargo, según análisis del Tribunal de Cuentas del Municipio (TCM), solo 15 favelas tuvieron sus obras concluidas (Magalhães, 2019).

Por ahora, tras la pandemia, las políticas de urbanización de favelas avanzan tímidamente. En el tercer mandato del alcalde Eduardo Paes, surgen algunos programas como Territorios Sociales, en alianza con ONU-Hábitat, y la continuidad del Morar Carioca. Con enfoque en vivienda de interés social, en 2024 se entregaron más de 700 unidades residenciales en la favela de Aço, en Santa Cruz.

Lo que se observa en el panorama de las políticas de urbanización de favelas, desde el siglo pasado, es la discontinuidad conforme cambian las gestiones. Persisten características estructurales en las políticas urbanas: su naturaleza puntual, cambios que a menudo se limitan a cuestiones terminológicas, ausencia de participación popular efectiva y falta de planificación integrada. Aunque algunas intervenciones han generado mejoras puntuales en determinadas favelas, es fundamental reconocer que estos territorios desarrollan dinámicas socioterritoriales propias y complejas que exigen una comprensión previa a cualquier proceso de urbanización.

Territorio

- Formación del Complejo de la Maré

Entre los siglos XVII y XVIII, integraba la Ensenada de Inhaúma, parte constitutiva de la Hacienda Engenho de Pedra, en la entonces Freguesia de Inhaúma. A lo largo de los años pasó por procesos de loteamiento debido a la expansión urbana y terminó por formar algunos barrios de la región de la Leopoldina. Según Silva (2006), la región contaba con dos puertos importantes para el escoamiento de la producción de las haciendas: Inhaúma y Maria Angu. El área de manglares de la Ensenada era vista como poco atractiva para cualquier emprendimiento y de bajo valor comercial, por lo que sus pocos habitantes eran pescadores y algunas personas provenientes de las remociones que ocurrían en el Centro de la ciudad.

Figura 1: Límite de las favelas en el barrio de la Maré – Sin escala.

Fuente: Elaborado por la autora con base en Redes da Maré, 2019.

La comunidad más antigua de la Maré es el Morro do Timbau (derivado de la expresión tupí thybau, que significa “entre aguas”), ubicado al sur de la región, era el único terreno sólido en medio de los manglares de la Ensenada de Inhaúma. De acuerdo con investigadores de la organización Redes de Desarrollo de la Maré (2013), había dos núcleos de ocupación en el lugar: el núcleo Praia de Inhaúma, vinculado al proceso de ocupación de la antigua Freguesia de Inhaúma por parte de pescadores, y el núcleo del Morro do Timbau, área seca y más elevada, vinculado al proceso de periferización y precarización de la población carioca. Según ellos, los primeros residentes del núcleo Praia eran trabajadores de una cantera a inicios del siglo XX, establecida por las grandes reformas. En el núcleo Morro, una señora llamada Orosina Vieira se habría asentado en la década de 1940 tras visitar la región con su esposo, al ver allí una salida a la situación precaria de su vivienda alquilada en el Centro de la ciudad.

Durante la Revolución de 1930, el escenario histórico de Río de Janeiro era de industrialización, y así el crecimiento poblacional en la Maré se inició a partir de un proyecto industrial. Debido a los altos costos de los terrenos en las áreas centrales y las restricciones legislativas, había una fuerte tendencia descentralizadora de las actividades industriales. De esta forma, las grandes empresas migraron a los suburbios ferroviarios, atrayendo así a la población migrante. Ya en esa época, el gobierno de Vargas tenía planes de transformar ese lugar en un anillo industrial. En este período, la región de la Leopoldina se valorizó y los más pobres se dirigieron a la Ensenada, ocupando áreas inundables y en condiciones precarias.

La ocupación de la Maré se consolidó a partir de la década de 1940, cuando el gobierno federal instituyó la construcción de la Carretera Variante Río-Petrópolis (actual Avenida Brasil) —se realizaron rellenos en la ensenada y construcción de vías de acceso— lo que posibilitó la ocupación de la región. Otro factor decisivo para el aumento de la ocupación fue la generación de nuevos empleos: tanto las obras como la instalación de empresas en esta red industrial atrajeron a muchos trabajadores que comenzaron a establecerse en los alrededores. Con el tiempo surgieron otras favelas en el territorio, como Baixa do Sapateiro en 1947 y Marcílio Dias al año siguiente. Mientras en la ciudad se aplicaban políticas higienistas y de remoción, la Maré seguía en expansión.

En la década de 1950, con el éxodo rural, la intensidad de esta ocupación aumentó significativamente. Pero las motivaciones para ocupar la ensenada continuaban girando principalmente en torno a las recientes obras en la ciudad. La construcción de la Ciudad Universitaria[7] fue fundamental en este proceso, pues muchos obreros y residentes de las islas anexadas fueron a vivir a la región. Además, la expansión de la Zona Sur con políticas remocionistas del poder público llevó a muchas de esas personas a instalarse allí. En esa época se crearon otras tres favelas: Parque Maré (1953), Parque Rubens Vaz (1954) y Parque Roquete Pinto (1955).

[...] uno de los impactos degradantes que ejerció el crecimiento demográfico sobre la región fue la producción de basura. [...] ya que el aumento poblacional en la Praia de Inhaúma ocurrió, como vimos, en el contexto de precarización de la vida de las poblaciones pobres que se dirigían a las periferias. Esto implicó, lógicamente, la ausencia de los servicios públicos más esenciales, como agua, luz, alcantarillado y recolección de basura. (Redes da Maré, 2013, p. 42-43)

A partir de la década de 1960, época marcada por las políticas remocionistas, los moradores de la Praia de Inhaúma se vieron sin salida[8]: los pocos que tenían condiciones económicas fueron a conjuntos habitacionales construidos en los suburbios ferroviarios, mientras que quienes no podían fueron enviados a conjuntos más distantes, como en la Zona Oeste. Lo que caracterizaba a la política habitacional de la época era la violencia y el desinterés por el futuro de esas personas, enviadas lejos de sus lugares de trabajo y redes de apoyo, hacia viviendas sin infraestructura básica ni acceso a servicios públicos.

Fue en ese contexto que surgió Nova Holanda, el primer conjunto habitacional de la Maré y uno de los tres Centros de Vivienda Provisional (CHP), programado para recibir a la población removida de las Zonas Sur y Norte. Poco después, ese mismo año también se implantó COHAB Praia de Ramos. Implementados por políticas públicas, iniciaron una nueva fase de ocupación en el complejo de favelas a través de intervención estatal.

Veinte años después, en 1980, se inicia el Proyecto Río, que tuvo un papel importante en la urbanización de la Maré. Con la creación de otro relleno en la región más próxima a la bahía, en Baixa do Sapateiro. También se llevó a cabo la transferencia de los moradores de palafitas hacia nuevos conjuntos habitacionales: Conjunto Esperança y Vila do João en 1982, Vila dos Pinheiros en 1983 y por último el Conjunto Habitacional Pinheiros en 1989. En este período, las políticas se dificultaron debido al fortalecimiento y expansión del poder paralelo en los territorios de favelas, lo que intensificaba las intervenciones policiales y la violencia.

Como en otras favelas, existe un conjunto de representaciones negativas asociadas a la Maré y sus moradores, creadas por agentes externos y que generan fuertes implicaciones en el día a día de sus habitantes —ser identificado como morador de una favela suele significar cargar con una serie de estereotipos y prejuicios sobre los hombros. (Redes da Maré, 2012, p. 25)

A finales del siglo se inicia el programa Morar Sem Risco, que contemplaba favelas ubicadas en áreas de riesgo y que no podían ser urbanizadas por el Favela-Bairro. Fue responsable de las últimas políticas habitacionales en la Maré, creando el Conjunto Bento Ribeiro Dantas (1992), caracterizado por la construcción modular en ladrillo estructural de cerámica roja. También fue responsable de la reubicación de las últimas familias en palafitas en la Praia de Ramos y en el Parque Roquete Pinto hacia la recién creada Nova Maré (1996).

Durante ese periodo, tras años de lucha, la Maré fue instituida como barrio de la 30ª Región Administrativa por la Ley nº 2.119, del 19 de enero de 1994. Ese reconocimiento formal representó un hito político y simbólico para el territorio, ya que consolidó a la Maré como un espacio urbano legítimo, con historia y dinámicas sociales y culturales propias, fortaleciendo el sentido de pertenencia y reposicionándola en el imaginario urbano como parte integrante de la ciudad. Esta conquista contrasta con las políticas de remoción de décadas anteriores, marcando un giro en el reconocimiento de las favelas como parte estructural de la metrópoli.

Ese mismo año, otra intervención pública fue de gran importancia para la constitución de la región: la implantación de la Línea Vermelha. Con el objetivo de conectar el Aeropuerto Galeão con el Centro de la ciudad, bordea el complejo de favelas, pero tiene solo un acceso a la altura de Vila dos Pinheiros. Algunos años después fue implantada la Línea Amarela, una vía importante que conecta Barra da Tijuca con diversos barrios suburbanos y finaliza en la Ilha do Fundão. Al atravesar el tejido de la Maré, termina teniendo mayor permeabilidad, con dos pasarelas que interconectan las comunidades a ambos lados de la vía.

Por último, en el año 2000 se fundó el Conjunto Novo Pinheiros, popularmente conocido como Salsa e Merengue, la última favela en componer el Complejo de la Maré. Para Redes da Maré (2013, p. 26), “[...] la Maré fue fruto del fenómeno de periferización y precarización [...], sin embargo, también es cierto que la Maré resulta de la lucha valiente y persistente de sus moradores, [...]”. El barrio resistió a pesar de las remociones, intervenciones y políticas de represión del Estado, que también fue responsable de parte de la expansión de este territorio.

A partir de aquí, el análisis se realizó con base en diferentes fuentes: relevamientos locales como el Censo de la Maré, realizado en 2019 por la organización Redes da Maré; estadísticas oficiales como el Censo Demográfico de 2022, que incluye indicadores de favelas y comunidades urbanas[9] y del barrio; e indicadores técnicos como los de la Fundação João Pinheiro (FJP), el Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), las secretarías municipales y otros órganos. Esta información permite comprender tanto las características territoriales como las condiciones de vida de esta población y sus demandas.

- Población

Según el Censo de la Maré (Redes da Maré, 2019), viven 139.073 habitantes en el territorio. Esta cifra se aproxima bastante a la estimada por el Censo 2022, que proyecta 124.832 personas viviendo en la Maré. Esto coloca al barrio como uno de los más poblados de la ciudad, con una densidad demográfica de más de 29 mil habitantes por kilómetro cuadrado (IBGE, 2022).

Tabla 1: Viviendas, residentes y promedio de residentes por vivienda.

Unidad territorial | Domicilios | Población | Prom. de residentes por domicilio |

Dom | % | Hab | % |

Maré | 47758 | 100,00 | 139073 | 100,00 | 2,91 |

Parque União | 7600 | 15,90 | 20567 | 14,80 | 2,91 |

Vila dos Pinheiros | 5067 | 10,60 | 15600 | 11,20 | 3,08 |

Nova Holanda | 4601 | 9,60 | 13799 | 9,90 | 3,00 |

Parque Maré | 4552 | 9,50 | 13164 | 9,50 | 2,89 |

Vila do João | 4453 | 9,30 | 13046 | 9,40 | 2,93 |

Baixa do Sapateiro | 3287 | 6,90 | 9329 | 6,70 | 2,84 |

Parque Roquete Pinto | 2867 | 6,00 | 8132 | 5,80 | 2,84 |

Parque Rubens Vaz | 2395 | 5,00 | 6222 | 4,50 | 2,84 |

Morro do Timbau | 2359 | 4,90 | 6709 | 4,80 | 2,84 |

Marcílio Dias | 2248 | 4,70 | 6342 | 4,60 | 2,82 |

Novo Pinheiros (Salsa e Merengue) | 2163 | 4,50 | 6791 | 4,90 | 3,14 |

Conjunto Esperança | 1870 | 3,90 | 5356 | 3,90 | 2,86 |

Conjunto Habitacional do Pinheiros | 1342 | 2,80 | 4028 | 2,90 | 3,00 |

Praia de Ramos | 1064 | 2,20 | 3221 | 2,30 | 3,03 |

Nova Maré | 944 | 2,00 | 3215 | 2,30 | 3,41 |

Conj. Bento Ribeiro Dantas | 943 | 2,00 | 3553 | 2,60 | 3,77 |

Fuente: Redes da Maré, 2019.

Al analizar algunos datos del Censo de la Maré (2019), se percibe que la favela con mayor contingente poblacional es Parque União, que concentra el 14,8% del total de la población del barrio (Tabla 1). Parque União está entre las comunidades más antiguas de la Maré y fue la última en originarse por ocupación espontánea.

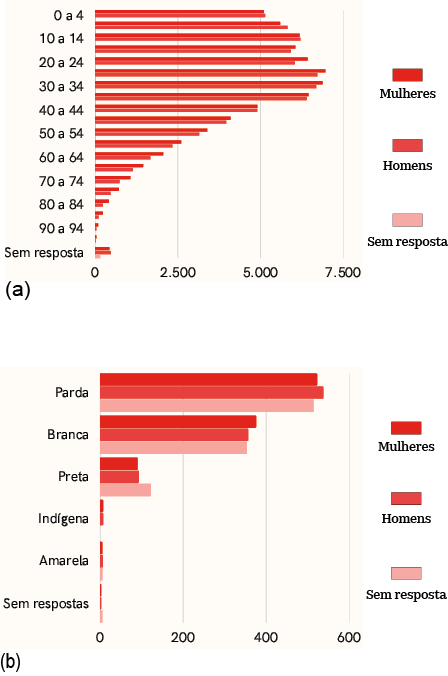

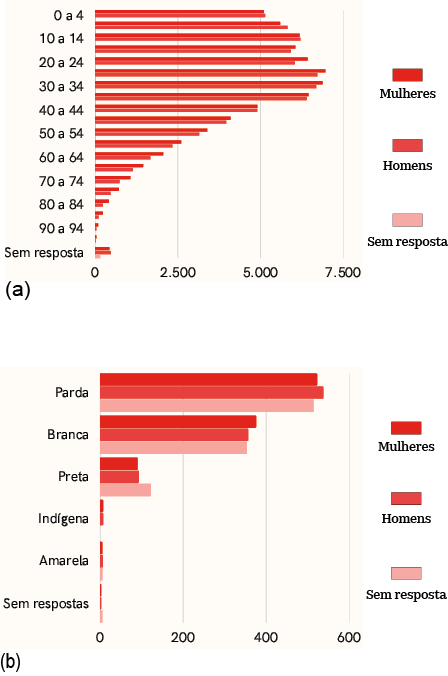

Otro punto importante a destacar es que gran parte de esta población es joven, femenina y parda (Figura 2). Estos datos refuerzan la complejidad socioespacial de la Maré, donde las desigualdades internas y los marcadores sociales (edad, género y raza) continúan moldeando condiciones de vida desiguales.

Figura 2: Gráficos (a) Personas residentes en la Maré según sexo y por grupo etario y (b) Personas residentes en la Maré según color o raza y por sexo.

Fuente: Elaborado por el autor con base en Redes da Maré, 2019.

- Movilidad

Lo que se observa en el territorio es una ausencia de transporte público dentro de su tejido urbano. Existen muchas opciones de líneas de autobús, sin embargo, solo transitan por las principales vías como la Avenida Brasil y la Línea Amarilla. No hay rutas de líneas municipales que circulen dentro de la Maré.

Otra opción es la recién inaugurada línea Transbrasil del BRT (Bus Rapid Transit). En construcción desde 2014, fue concluida en 2024 y conecta el barrio de Deodoro con la región central de la ciudad. Tiene una extensión de unos 39 km y, a la altura de la Maré, cuenta con cinco estaciones: Fiocruz, Hospital de Bonsucesso (CPOR), Baixa do Sapateiro, Rubens Vaz y Praia de Ramos. Además, también cuenta con una estación de la línea Transcarioca a la altura de Parque União.

A pesar de la existencia de algunos tramos cicloviarios en el Complejo de la Maré, la infraestructura actual resulta insuficiente frente a las demandas de movilidad de este extenso territorio. Considerando la carencia histórica de transporte público eficiente en la región, la alta densidad poblacional y las largas distancias entre los extremos del complejo, la bicicleta surge como una solución potencialmente estratégica, aunque subutilizada debido a limitaciones estructurales.

Datos de la 1ª Muestra de Movilidad de la Maré (Redes da Maré, 2015) revelan contradicciones en las opiniones de los entrevistados: el 35% ve potencial de agilidad en el desplazamiento interno, pero el 42% manifiesta percepción de inseguridad. Además, se identifican problemas en la red actual como cobertura insuficiente, ausencia de conexión con otros modos de transporte y problemas de seguridad.

Aunque hay predominancia del transporte privado para los desplazamientos internos, el autobús sigue siendo el principal medio de transporte para viajes externos, especialmente para el trabajo. Esta dinámica obliga a los residentes a recorrer largas distancias dentro de la Maré (frecuentemente a pie o en transportes privados) incluso antes de acceder al transporte público formal, ampliando su tiempo y costo de desplazamiento (Redes da Maré, 2015).

- Vivienda Social

Uno de los mayores problemas de la ciudad es el déficit habitacional. La Región Metropolitana de Río de Janeiro presenta uno de los valores absolutos más altos de déficit de vivienda: más de 400 mil hogares (FJP, 2024). En el Complejo de la Maré, cerca del 60% de los domicilios presentan algún tipo de inadecuación, como cohabitación familiar o construcciones precarias (Redes da Maré, 2019).

La configuración territorial de la Maré revela una ausencia crónica de planificación urbana integrada, manifestada en la inexistencia de un zonamiento que oriente su desarrollo de forma sostenible. Las intervenciones realizadas en el barrio — cuando existen — se caracterizan por: fragmentación de las acciones públicas, desacuerdo con las demandas habitacionales y modelos inadecuados frente a las dinámicas locales.

Tabla 2: Configuración territorial de la Maré: Modos de ocupación

Unidad territorial | Año de fundación | Origen de la construcción | Programas |

Morro Do Timbau | 1940 | Ocupación espontánea |

|

Baixa do Sapateiro | 1947 | Ocupación espontánea |

|

Marcílio Dias | 1948 | Ocupación espontánea |

|

Parque Maré | 1953 | Ocupación espontánea |

|

Parque Rubens Vaz | 1954 | Ocupación espontánea |

|

Parque Roquete Pinto | 1955 | Ocupación espontánea |

|

Parque União | 1961 | Ocupación espontánea |

|

Nova Holanda | 1962 | Interv. Púb. Gob. estatal | COHAB |

Praia de Ramos | 1962 | Interv. Púb. Gob. estatal | COHAB |

Conjunto Esperança | 1982 | Interv. Púb. Gob. federal | Proyecto Río |

Vila do João | 1982 | Interv. Púb. Gob. federal | Proyecto Río |

Vila dos Pinheiros | 1983 | Interv. Púb. Gob. federal | Proyecto Río |

Conj. Habitacional do Pinheiros | 1989 | Interv. Púb. Gob. federal | Proyecto Río |

Conj. Bento Ribeiro Dantas | 1992 | Interv. Púb. Gob. municipal | Proyecto Morar Sem Risco |

Nova Maré | 1996 | Interv. Púb. Gob. municipal | Proyecto Morar Sem Risco |

Novo Pinheiros (Salsa e Merengue) | 2000 | Interv. Púb. Gob. municipal | Proyecto Morar Sem Risco |

Fuente: Redes da Maré, 2019.

La Tabla 2 presenta una visión detallada de la ocupación en cada una de las 16 favelas que componen el Complejo de la Maré, incluyendo el origen de su formación. El análisis de estos datos revela un patrón histórico significativo: todas las ocupaciones ocurridas hasta mediados del siglo XX se caracterizaron por procesos espontáneos, como ya se discutió previamente en la sección 5.1.

Figura 3: Sistema de Asentamientos de Bajos Ingresos / SABREN – Sin escala.

Fuente: IPP, 2021.

El mapa de la Figura 3, extraído del Sistema de Asentamientos de Bajos Ingresos (SABREN), revela una discrepancia significativa entre los límites oficiales de las favelas y la extensión real del territorio de la Maré. Esta inconsistencia cartográfica se debe a factores institucionales como la regularización de tierras parcial, la clasificación desactualizada del uso del suelo (el zonamiento no reconoce las ocupaciones consolidadas) y la dinámica de expansión o reducción no registrada.

Al comparar con la información de la Tabla 2, los conjuntos habitacionales aparecen como islas en el sur del complejo. Especialmente la parte sur de la región (Vila do João, Vila dos Pinheiros, Conjunto Habitacional dos Pinheiros, Conjunto Bento Ribeiro Dantas, Salsa e Merengue), que fue la más impactada por la política habitacional, estando prácticamente toda constituida por conjuntos.

Por otro lado, las Áreas de Especial Interés Social (AEIS) están restringidas a ejes estratégicos (la franja a lo largo de la Línea Vermelha), donde se concentran equipamientos públicos construidos durante los grandes eventos. Es decir, surgen únicamente donde los intereses urbanísticos justifican la intervención.

Esta dinámica espacial refuerza la tesis de Rolnik (2015) sobre el urbanismo selectivo, en el cual las políticas públicas y las inversiones privilegian ciertas áreas mientras marginan otras, perpetuando desigualdades. Las AEIS y los conjuntos habitacionales funcionan como islas de gobernabilidad en un mar de informalidad deliberadamente ignorada.

- Equipamientos

En el Complejo de la Maré, se observa una significativa concentración de iniciativas culturales e instituciones educativas, predominantemente escuelas municipales. En contraste, la oferta de equipamientos públicos de deporte y ocio es limitada, con excepción de la Vila Olímpica da Maré. Aunque existen algunos espacios públicos con canchas polideportivas, muchos fueron construidos a través de iniciativas comunitarias, lo que evidencia la movilización local para suplir carencias estructurales.

La autogestión es una característica de la ocupación del territorio, como lo demuestra el Museo de la Maré, ubicado en Nova Holanda y mantenido por la comunidad desde hace 19 años. En el área de la salud, predominan las unidades de atención básica, mientras que la atención de mayor complejidad depende del Hospital General de Bonsucesso, cercano al Morro do Timbau, y de una Unidad de Pronto Atención (UPA) en la región.

En cuanto a la seguridad pública, el 22º Batallón de la Policía Militar está situado en el límite de la Maré, cerca de la Línea Vermelha, mientras que la 21ª Comisaría de Policía Civil, responsable del área, se ubica en Higienópolis. Además, hay un destacamento del Cuerpo de Bomberos en el Piscinão de Ramos, completando la red de servicios de emergencia disponibles en los alrededores.

- Vulnerabilidad Social

La vulnerabilidad social es una noción política que introduce nuevos recursos interpretativos sobre los procesos de desarrollo social (Costa; Marguti, 2015), señalando el acceso, la ausencia o la insuficiencia de algunos temas relacionados con las condiciones de bienestar social. En este caso: infraestructura urbana, capital humano, ingreso y trabajo. En el Índice de Vulnerabilidad Social (Costa; Marguti, 2015), el municipio fluminense está clasificado como de baja vulnerabilidad, con un promedio de 0,290.

Según el Instituto Trata Brasil (2024), en la ciudad de Río de Janeiro, el indicador total de abastecimiento de agua marcó 93,82% y el de tratamiento de aguas residuales 85,11%. Y, algunos otros índices del barrio son:

- 0,547 es el Índice de Desarrollo Social (IBGE, 2010);

- Según el IBGE (2022), el 97,13% de los domicilios ubicados en favelas cuentan con abastecimiento de agua por red general, y el 98,30% de la población tiene agua canalizada dentro del domicilio (Redes da Maré, 2019, p. 63);

- El 0,9% de los domicilios solo tiene fuente de agua en el área externa (Redes da Maré, 2019, p. 63);

- El 71,50% de los domicilios tiene recolección de basura puerta a puerta (Redes da Maré, 2019, p. 64);

- El 9,40% de los adolescentes entre 10 y 19 años en la Maré ya han tenido hijos, de los cuales la mayoría son mujeres (14,40%) (Redes da Maré, 2019, p. 48);

- Aunque el 94,97% de la población en favelas de la ciudad es alfabetizada (IBGE, 2022), en la Maré el 6% de las personas de 15 años o más no sabe leer ni escribir (Redes da Maré, 2019, p. 68).

Estos datos revelan que la vulnerabilidad urbana afecta de forma desigual a la población de Río, con carencias estructurales especialmente graves en las favelas. Aunque la ciudad presenta indicadores agregados satisfactorios de saneamiento básico, estos servicios son precarios o inexistentes en muchas favelas. El impacto es aún más severo para grupos específicos, como las mujeres, que representan la mayoría de la población favelada y enfrentan una doble carga al gestionar familias en medio de una infraestructura deficiente.

- Drogas, violencia y vivienda (o su ausencia)

En 2020, más de 700 personas fueron a vivir en las calles como consecuencia de la pandemia (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2020). Esto se refleja en varios barrios cariocas y, en la región de la Maré — por sus características de ubicación cercana a grandes vías expresas — este fenómeno se intensifica. Son varios los motivos que llevan al establecimiento de personas en situación de calle en el lugar, pero principalmente la presencia de muchos vacíos urbanos, favelas y puntos de venta de drogas.

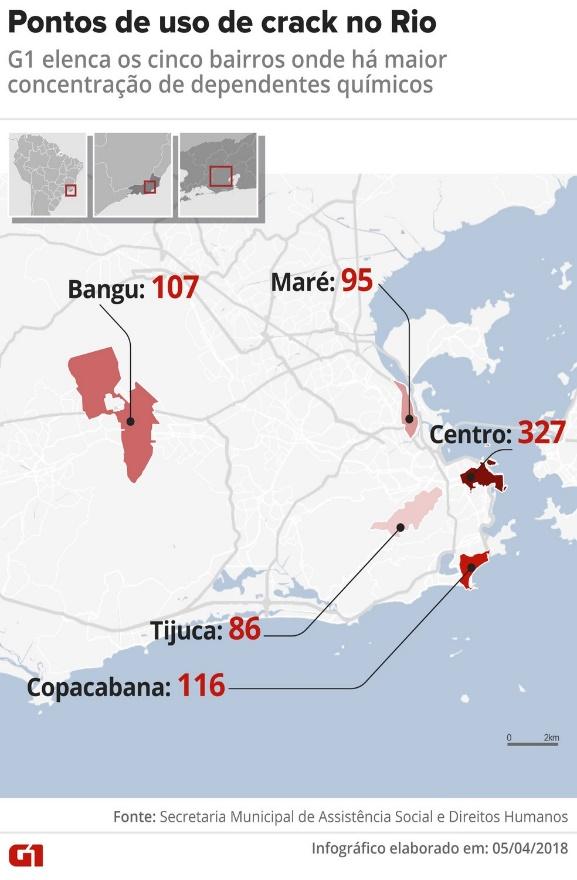

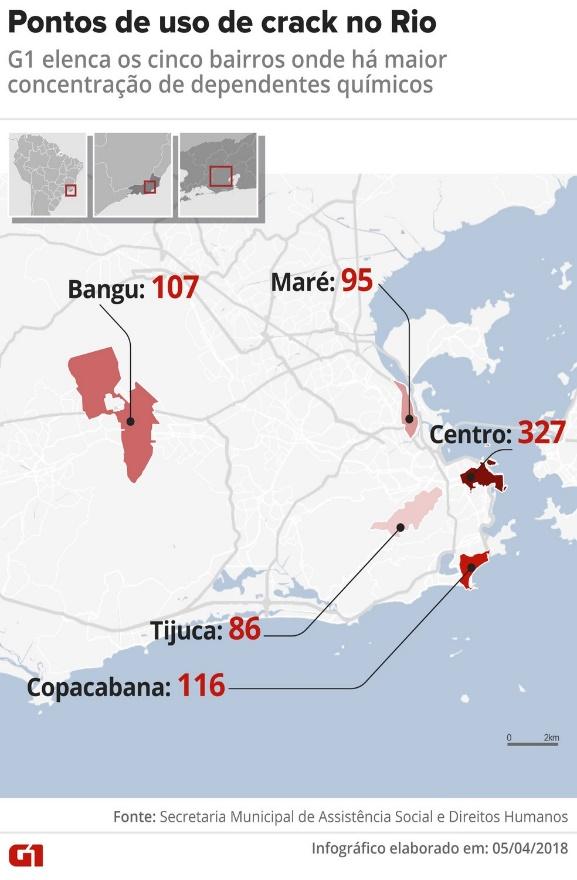

La Figura 4 es un mapeo, realizado por G1, de los puntos de consumo de crack en la ciudad. Este factor es uno de los principales contribuyentes al aumento del número de personas en situación de calle, dado que los usuarios de crack se concentran en estos lugares conocidos popularmente como cracolândias. En la Maré, en 2018, había 95 puntos de consumo de la droga. Se trata, por encima de todo, de un problema de salud pública, pero que también repercute en la seguridad de la región.

Figura 5: Puntos de uso de crack en Río.

Fuente: G1, 2018.

Otro punto a observar es que el complejo de favelas cuenta con tres grupos armados distintos distribuidos a lo largo del territorio, conviviendo “lado a lado”. Por eso, los conflictos son frecuentes en las favelas, así como las incursiones policiales dentro de la política de combate al narcotráfico. En la 5ª edición del Boletín Derecho a la Seguridad Pública en la Maré (Redes da Maré, 2020) se divulgaron datos de 2020 sobre la violencia armada en el territorio de la Maré, con el objetivo de “dar visibilidad a las más variadas dimensiones de la violencia urbana”. En el momento de su publicación, estaba vigente una medida cautelar del Supremo Tribunal Federal (STF) que prohibía la acción policial en las favelas debido a la pandemia del Coronavirus.

Esta medida es la Arguição de Descumprimiento de Preceito Fundamental 635 o ADPF 635, popularmente conocida como ADPF das Favelas, una iniciativa popular que surge con el objetivo de enfrentar la violencia resultante de la política de seguridad pública de Río de Janeiro. Desde su implementación, provocó una reducción del 59% en el número de operaciones policiales, del 61% en el número de muertes en general y del 85% (de 34 en 2019 a 5 en 2020) en la letalidad violenta por acción policial.

En 2024, el STF retomó el juicio de la ADPF 635, reavivando un importante debate público. La medida ha sido blanco de desinformación, con falsas alegaciones que la distorsionan como una supuesta "protección a grupos armados y al narcotráfico". En realidad, su propósito es el opuesto: garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales en las favelas, exigiendo que las operaciones policiales respeten principios constitucionales como la protección a la vida y el debido proceso legal.

Consideraciones Finales

El presente estudio analizó el barrio de la Maré a la luz del derecho a la ciudad en territorios vulnerables, articulando esta discusión con los conceptos de no-lugar y vacíos urbanos. Este enfoque permitió identificar la presencia de vacíos urbanos durante el diagnóstico urbanístico de la región, revelando patrones de subutilización del espacio que dialogan con los procesos de exclusión socioespacial.

Para contextualizar el análisis, se examinó el proceso de urbanización del municipio de Río de Janeiro desde la perspectiva de las dinámicas de organización territorial, demostrando su correlación con los patrones de segregación socioespacial en la ciudad. Este marco teórico exigió una reconstrucción histórica del proceso de urbanización de favelas desde el siglo XX. Esta articulación entre historia urbana y análisis territorial permitió investigar la formación del Complejo de la Maré e identificar los factores estructurales que determinan su condición de vulnerabilidad social.

A continuación, mediante investigación bibliográfica y mapeo territorial, fue posible verificar las problemáticas y especificidades locales. Paralelamente, el uso de diferentes fuentes de datos secundarios, incluidos datos censales e investigaciones de diversas instituciones, permitió un enfoque multidimensional de su configuración socioespacial.

Esta discusión fue adaptada de un trabajo más amplio que involucra un proyecto urbano. Dicho proyecto fue idealizado para el territorio del Complejo de la Maré y sus alrededores, y desarrollado en medio de la pandemia del Coronavirus, lo que afectó directamente algunos análisis, como el diagnóstico territorial, por ejemplo. Por ello, la organización no gubernamental Redes de Desarrollo de la Maré fue imprescindible para el estudio. Sus publicaciones proporcionaron datos más detallados sobre las favelas del barrio, especialmente el Censo Poblacional de la Maré, pero también boletines informativos, testimonios de residentes e historias orales sobre la formación del barrio.

Comprender las dinámicas locales es esencial para proponer cualquier intervención o proyecto que busque mejorar la calidad de vida de los habitantes y promover el desarrollo sostenible de la región. Por lo tanto, este estudio fue fundamental para la comprensión de un territorio que alberga una población diversa y enfrenta desafíos socioeconómicos, urbanísticos y de infraestructura.

El Complejo de la Maré es un gran símbolo de autonomía y resistencia, y demuestra cómo sus iniciativas autónomas transforman y fortalecen el territorio. El análisis contextual de una parte tan potente de la ciudad —pero al mismo tiempo tan marginada— pone de relieve la importancia de proponer formas de acercamiento a esta población, que sean coherentes con las relaciones ya existentes en el territorio. La importancia de actuar en favelas, de pensar un urbanismo para este público. Es necesario pensar el derecho a la ciudad más allá de las aulas y las tribunas; es necesario llevar esta discusión al pueblo, especialmente a aquel que está más excluido de este derecho.

Referencias

ABREU, Maurício de Almeida. Evolução urbana do Rio de Janeiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.

AUGÉ, Marc. Não lugares: Introdução a uma antropologia da supermodernidade. Campinas: Papirus Editora, 2017.

BARROS, Alerrandre. Quase dois terços das favelas estão a menos de dois quilômetros de hospitais. Agência IBGE Notícias, 25 jun. 2019. Disponible en: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/27728-quase-dois-tercos-das-favelas-estao-a-menos-de-dois-quilometros-de-hospitais. Acceso en 27 nov. 2021.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponible en: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

COSTA, Marco Aurélio; MARGUTI, Bárbara Oliveira. Atlas da vulnerabilidade social nos municípios brasileiros. Brasília: IPEA, 2015. Disponible en: https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/4381.

DE DUREN, Nora Libertun; OSORIO, Rene. Bairro: Dez Anos Depois. Washington, DC: BID, 2020. Disponible en: https://publications.iadb.org/pt/bairro-dez-anos-depois.

FERREIRA, Lara; OLIVEIRA, Paula; IACOVINI, Victor. Dimensões do Intervir em Favelas: desafios e perspectivas. 1. ed. São Paulo: Peabiru TCA, 2019.

FJP (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO). Déficit Habitacional no Brasil 2022. Belo Horizonte: FJP, 2024. Disponible en: https://fjp.mg.gov.br/. Acceso en 03 mar. 2025.

G1. Rio tem 150 pontos de uso de crack que reúnem 2 mil dependentes da droga; veja mapa. G1. 10 abr. 2018. Disponible en: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/rio-tem-150-pontos-de-uso-de-crack-que-reunem-2-mil-dependentes-da-droga-veja-mapa.ghtml. Acceso en 27 nov. 2021.

HARVEY, David. The Right to the City. New Left Review, 2008. Disponible en: https://newleftreview.org/issues/ii53/articles/david-harvey-the-right-to-the-city.

HERTZBERGER, Herman. Lições de arquitetura. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2015.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Panorama do Censo Demográfico 2022. Indicadores. Brasil. Disponible en: https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/indicadores.html?localidade=BR. Acceso en 03 mar. 2025.

IPP – INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS. Datario. Sistema de Assentamentos Baixa Renda (Sabren). 2021. Rio de Janeiro: IPP, 2021. Disponible en: https://www.data.rio/apps/PCRJ::sabren/explore. Acceso en 27 nov. 2021.

ITB – INSTITUTO TRATA BRASIL. Tabela Resumo – Ranking do Saneamento 2024. Trata Brasil. Disponível em: https://tratabrasil.org.br/wp-content/uploads/2024/04/Tabela-Resumo-Ranking-do-Saneamento-de-2024-TRATA-BRASIL-GO-ASSOCIADOS.pdf. Acceso en 03 mar. 2025.

LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. 5. ed. São Paulo: Centauro Editora, 2008.

MAGALHÃES, Luiz Ernesto. TCM lista 133 metas que a Prefeitura do Rio traçou e não conseguiu alcançar em 2018. O Globo, 2019. Disponible en: https://oglobo.globo.com/rio/tcm-lista-133-metas-que-prefeitura-do-rio-tracou-nao-conseguiu-alcancar-em-2018-23795890. Acceso en 27 nov. 2021.

MENDES, Izabel Cristina Reis. Programa favela-bairro: uma inovação estratégica? Estudo do programa favela-bairro no contexto do plano estratégico da cidade do Rio de Janeiro. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2006. Disponible en: http://dx.doi.org/10.11606/d.16.2006.tde-03052007-144846.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Censo da População em Situação de Rua 2020. Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2020. Disponible en: https://psr2020-pcrj.hub.arcgis.com/. Acceso en 27 nov. 2021.

REDES DA MARÉ (REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ). et al. Memória e Identidade dos Moradores de Nova Holanda. 1. ed. Rio de Janeiro: Redes de Desenvolvimento da Maré, 2012. Disponible en: https://www.redesdamare.org.br/media/livros/memoria-identidade-moradores-nova-holanda.pdf.

REDES DA MARÉ (REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ). et al. Memória e identidade dos moradores do Morro do Timbau e Parque Proletário da Maré. 1. ed. Rio de Janeiro: Redes de Desenvolvimento da Maré, 2013. Disponible en: https://www.redesdamare.org.br/media/livros/Memoria-identidade-moradores-morro-timbau.pdf.

REDES DA MARÉ (REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ). 1a Amostra sobre Mobilidade na Maré. 1. ed. Rio de Janeiro: Redes de Desenvolvimento da Maré, 2015. Disponible en: https://www.redesdamare.org.br/media/livros/MobilidadeMare_WEB.pdf.

REDES DA MARÉ (REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ). Censo Populacional da Maré. Rio de Janeiro: Redes de Desenvolvimento da Maré, 2019. Disponible en: https://www.redesdamare.org.br/media/downloads/arquivos/CensoMare_WEB_04MAI.pdf.

REDES DA MARÉ (REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ). Boletim Direito à Segurança Pública na Maré. Rio de Janeiro: Redes de Desenvolvimento da Maré, 2020. Disponible en: https://www.redesdamare.org.br/media/downloads/arquivos/Boletim-Direito-Seguranca-Publ.pdf.

RIBEIRO, Luis Cesar de Queiroz. Rio de Janeiro: metamorfoses da ordem urbana da metrópole brasileira: o caso do Rio de Janeiro. In: RIBEIRO, Luis Cesar de Queiroz; RIBEIRO, Marcelo Gomes (org.) METRÓPOLES BRASILEIRAS: Síntese da transformação na ordem urbana 1980 a 2010. Rio de Janeiro: Letra Capital Editora, 2018. Cap. 9, p. 252-281. Disponible en: https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/libreria_cm_archivos/pdf_2115.pdf.

RODRIGUES, Rute Imanishi. Decifrando as origens dos complexos de favelas: algumas evidências sobre o Rio de Janeiro. Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo, v. 18, 2020.

ROLNIK, Raquel. Guerra dos Lugares: A colonização da terra e da moradia na era das finanças. São Paulo: Boitempo, 2015.

SILVA, Claudia Rose Ribeiro da. Maré: A Invenção de um Bairro. Dissertação (Mestrado) – Fundação Getúlio Vargas, 2006.

TORRES, Pedro Henrique Campello. “Avenida Brasil – Tudo Passa Quem Não Viu?”: formação e ocupação do subúrbio rodoviário no Rio de Janeiro (1930-1960). Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, v. 20, n. 2, p. 287, 2018.

VILLAÇA, Flávio. Reflexões sobre as cidades brasileiras. 1. ed. São Paulo: Studio Nobel, 2012.

XIMENES, Luciana Alencar; JAENISCH, Samuel Thomas. As favelas do Rio de Janeiro e suas camadas de urbanização. Vinte anos de políticas de intervenção sobre espaços populares da cidade. In: Anais XVIII ENANPUR. [s.l.: s.n.], 2019. Disponible en: https://habitacao.observatoriodasmetropoles.net.br/wp-content/uploads/2020/02/ENANPUR-2019.pdf.

Sobre la Autora

Sarah Ferreira es estudiante de maestría en el Programa de Posgrado Stricto Sensu en Población, Territorio y Estadísticas Públicas en la Escuela Nacional de Ciencias Estadísticas (ENCE/IBGE), donde investiga las dinámicas socioterritoriales de las favelas, con un enfoque en el derecho a la ciudad y las relaciones raciales y de género. Paralelamente, cursa la Especialización Lato Sensu en Análisis Ambiental y Gestión del Territorio. Se graduó en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Veiga de Almeida (UVA) en 2021, a los 24 años, consolidando su formación con una mirada crítica sobre planificación urbana y desigualdades socioespaciales. Nacida y criada en la Isla del Gobernador, zona norte de Río de Janeiro, Sarah vive en la favela Barrio Nuestra Señora de las Gradas, una experiencia que moldea su trayectoria académica y militancia. Su investigación está motivada por el deseo de dar visibilidad a las narrativas periféricas, combatir los estereotipos y contribuir a políticas urbanas más inclusivas.

Contribuciones de la Autora

Conceptualización, S.S.B.F.; metodología, S.S.B.F.; software, S.S.B.F.; validación, S.S.B.F.; análisis formal, S.S.B.F.; investigación, S.S.B.F.; recursos, S.S.B.F.; curaduría de datos, S.S.B.F.; redacción—preparación del borrador original, S.S.B.F.; redacción—revisión y edición, visualización, S.S.B.F.

Financiamiento

El presente trabajo fue realizado con el apoyo de la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamiento 001.

Conflictos de Interés

La autora reconoce las contribuciones de la Alcaldía de la Ciudad de Río de Janeiro y de sus órganos: el Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP) y la Secretaría Municipal de Urbanismo (SMU); del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE); del Instituto Trata Brasil; de la Fundación João Pinheiro (FJP); de la Organización Redes de Desarrollo de la Maré; y, del Centro de Estudios y Acciones Solidarias de la Maré (CEASM).

Conflictos de Interés

La autora declara no tener conflictos de interés.

Sobre la Coleção Estudos Cariocas

La Coleção Estudos Cariocas (ISSN 1984-7203) es una publicación dedicada a estudios e investigaciones sobre el Municipio de Río de Janeiro, vinculada al Instituto Pereira Passos (IPP) de la Secretaría Municipal de la Casa Civil de la Alcaldía de Río de Janeiro.

Su objetivo es divulgar la producción técnico-científica sobre temas relacionados con la ciudad de Río de Janeiro, incluyendo sus conexiones metropolitanas y su inserción en contextos regionales, nacionales e internacionales. La publicación está abierta a todos los investigadores (sean empleados municipales o no), abarcando áreas diversas — siempre que aborden, parcial o totalmente, el enfoque espacial de la ciudad de Río de Janeiro.

Los artículos también deben alinearse con los objetivos del Instituto, a saber:

- promover y coordinar la intervención pública en el espacio urbano del Municipio;

- proveer e integrar las actividades del sistema de información geográfica, cartográfica, monográfica y de datos estadísticos de la Ciudad;

- apoyar el establecimiento de las directrices básicas para el desarrollo socioeconómico del Municipio.

Se dará especial énfasis a la articulación de los artículos con la propuesta de desarrollo económico de la ciudad. De este modo, se espera que los artículos multidisciplinarios enviados a la revista respondan a las necesidades de desarrollo urbano de Río de Janeiro.

[1] Cracolandia (por derivación, crack + landia = territorio) es un lugar donde viven los dependientes químicos, en general, usuarios de crack.

[2] El término surgió tras la publicación Anti-homeless spikes are part of a wider phenomenon of ‘hostile Architecture’ (Púas anti-personas sin hogar son parte de un fenómeno más amplio conocido como ‘Arquitectura hostil’) del periódico británico The Guardian, escrita por el periodista Ben Quinn, en el año 2014.

[3] Un conjunto de leyes y directrices destinadas a orientar el uso y el desarrollo territorial de una ciudad. Toda ciudad con más de 20 mil habitantes debe desarrollar su propio plan, de esta forma, gran parte de las ciudades brasileñas cuentan con un Plan Director.

[4] En el caso del inmueble urbano no edificado, subutilizado o no utilizado, el Art. 182 instituye el instrumento mediante el pago en “títulos de la deuda pública de emisión previamente aprobada por el Senado Federal”.

[5] El estudio inicialmente señala que 88 favelas fueron atendidas por la intervención, pero especifica que el número real de favelas es mayor debido a que algunas están en aglomerados o complejos, por lo tanto, al contarlas individualmente, el total es de 143.

[6] Algunas de estas favelas son consideradas aglomerados o complejos y otras son favelas próximas, pero no necesariamente contiguas, como es el caso del PAC del Complejo de la Tijuca.

[7] Entre 1949 y 1952, el archipiélago del Fundão fue drenado y las islas fueron anexadas, formando la Ilha do Fundão.

[8] Para entonces, el lugar ya formaba un gran conjunto de favelas sobre pilotes. En 1961, por ejemplo, se creó la última favela por ocupación espontánea, el Parque União.

[9] El Censo 2022 presenta algunas limitaciones metodológicas que no permiten su comparación con el Censo de la Maré, como por ejemplo: no considera los conjuntos habitacionales como favelas; hubo cambios en los sectores censales; hubo modificaciones en la metodología y en la descripción del concepto de favelas y comunidades urbanas; entre otros.