Volumen 13 Número 2 *Autor(a) correspondiente souzayt3@gmail.com Envío 19 mar 2025 Aceptación 19 may 2025 Publicación 01 jun 2025 ¿Cómo citar? SOUZA, Y. E. T. S; COSTA, H. S. M.. La agricultura urbana y la naturaleza en/del planeamiento urbano: una revisión a nivel federal y carioca.

Coleção Estudos Cariocas, v. 13, n. 2, 2025.

DOI: 10.71256/19847203.13.2.137.2025 El artículo fue originalmente enviado en PORTUGUÉS. Las traducciones a otros idiomas fueron revisadas y validadas por los autores y el equipo editorial. Sin embargo, para una representación más precisa del tema tratado, se recomienda que los lectores consulten el artículo en su idioma original.

| La agricultura urbana y la naturaleza en/del planeamiento urbano: una revisión a nivel federal y carioca Urban Agriculture and Nature in/of Urban Planning: a review at the Federal and Carioca levels A agricultura urbana e a natureza no/do planejamento urbano: uma revisão a nível federal e carioca Yago Evangelista Tavares de Souza1* y Heloisa Soares de Moura Costa² 1Universidade Federal Fluminense - Av. Gal. Milton Tavares de Souza, s/nº, Campus da Praia Vermelha, Niterói/RJ, CEP 24210 346, ORCID 0000-0001-6486-552X, souzayt3@gmail.com 2Universidade Federal de Minas Gerais - Av. Pres. Antônio Carlos, 6627 - Pampulha, Belo Horizonte, MG, 31270-901, ORCID: 0000-0003-0132-5918,hsmcosta@geo.igc.ufmg.br

ResumenEste artículo analiza la evolución de las políticas de planificación urbana relacionadas con la naturaleza y la agricultura urbana, basándose en legislaciones federales y del municipio de Río de Janeiro. La investigación abarca documentos como el Anteproyecto de Ley de Desarrollo Urbano de 1976 y la Ley nº 6766/1979, discutiendo el impacto de las políticas públicas en la configuración urbana y los desafíos que enfrentan los pequeños agricultores. Los datos fueron recolectados en el sitio web de la Cámara Municipal y en el Diario Oficial del Municipio. Este texto tiene como objetivo contribuir al debate sobre la planificación urbana, particularmente en lo que respecta a las cuestiones relacionadas con la naturaleza. Palabras clave: Planificación Urbana, Naturaleza Urbana, Agricultura Urbana, Políticas Públicas, Río De Janeiro.

AbstractThis article analyzes the evolution of urban planning policies related to nature and urban agriculture, based on federal and Rio de Janeiro legislation. The research covers documents such as the 1976 Draft Urban Development Bill and Law No. 6766/1979, discussing the impact of public policies on urban configuration and the challenges faced by small farmers. The research draws on documents retrieved from the Municipal Council website and the Official Gazette of the Municipality. This text aims to contribute to the debate on urban planning, particularly regarding issues related to nature. Keywords: Urban Planning, Urban Nature, Urban Agriculture, Public Policies, Rio De Janeiro.

ResumoEste artigo analisa a evolução das políticas de planejamento urbano ligadas à natureza e à agricultura urbana, com base em legislações federais e do Rio de Janeiro. A pesquisa abrange documentos como o Anteprojeto de Lei de Desenvolvimento Urbano de 1976 e a Lei nº 6766/1979, discutindo o impacto das políticas públicas na configuração urbana e nos desafios enfrentados por pequenos agricultores. Os dados foram coletados no site da Câmara Municipal e no Diário Oficial do Município. Este texto tem como objetivo contribuir para o debate sobre o planejamento urbano, particularmente no que se refere às questões relacionadas à natureza. Palavras-chave: Planejamento Urbano, Natureza Urbana, Agricultura Urbana, Políticas Públicas, Rio de Janeiro.

|

Introducción

Este artículo aborda cómo las cuestiones de la naturaleza y de la agricultura urbana evolucionaron a lo largo de los años dentro de las políticas de planificación urbana. En un primer momento, trabaja con una serie de seis textos de política urbana federal: 1) el Anteproyecto de Ley de Desarrollo Urbano de 1976; 2) la Ley Federal de Parcelamiento del Suelo nº 6766, de 19 de diciembre de 1979; 3) el Anteproyecto de Ley de Desarrollo Urbano de 1982; 4) el Capítulo II - De la Política Urbana, más específicamente los Artículos 182 y 183, de la Constitución Federal de 1988; 5) la Enmienda Popular de la Reforma Urbana de 1988; y 6) la Ley Nº 10.257, de 10 de julio de 2001, que reglamenta los arts. 182 y 183 de la Constitución Federal, establece directrices generales de la política urbana y da otras providencias.

Después de tratar de la naturaleza y de la agricultura urbana en esos textos, el artículo hace una revisión general de los planes directores de la ciudad de Rio de Janeiro, usando cuatro textos de 1976 hasta 2021: 1) el Decreto Municipal nº 322, de 3 de marzo de 1976, y sus enmiendas posteriores; 2) el Plan Director Decenal de la Ciudad de Rio de Janeiro, implementado por la Ley Complementaria n° 16, de 4 de junio de 1992; 3) el Plan Director de Desarrollo Urbano y Sustentable del Municipio de Rio de Janeiro, aprobado por la Ley Complementaria nº 111, de 1º de febrero de 2011; y 4) el texto del Proyecto de Ley Complementaria nº 44/2021, que instituye la revisión del Plan Director de Desarrollo Urbano Sustentable, enviado para la Cámara Municipal de Rio de Janeiro el 21 de septiembre de 2021.

Se puede, así, acompañar cómo las directrices federales que fueron dadas en esos textos y los planes directores de la ciudad de Rio de Janeiro trataron del asunto a lo largo de esos años. Históricamente, los primeros Planes Directores se enfocaron casi exclusivamente en las áreas urbanas consolidadas, desconociendo las zonas rurales y periurbanas como parte esencial de la ciudad. Solamente en las últimas décadas, impulsados por nuevos paradigmas de planificación y desarrollo sustentable, esas áreas pasaron a ser reconocidas como fundamentales para la dinámica urbana, lo que exigió su integración a los instrumentos de planificación municipal.

Primero, es importante definir cómo la cuestión de la naturaleza será abordada en este texto. Fueron cuatro los puntos observados en los textos analizados: 1) bosques, selvas y similares; 2) cursos, cuerpos de agua y otras formas hidrográficas; 3) formas de uso del suelo permitidas en esos ambientes; y, por último, 4) el uso de la naturaleza, que se relaciona con trabajo y subsistencia, en especial con agricultores y creación y cuidado de animales.

Además de hacer esa búsqueda en la legislación urbanística de Rio de Janeiro en las últimas décadas en el sitio de la cámara municipal, en especial, los planes directores de la ciudad, también fueron investigados en el diario oficial del municipio los términos "agricultura urbana", "huertos urbanos" y "agricultura familiar". El propósito detrás de esto era encontrar políticas públicas que fueran relacionadas al tópico, pero fue interesante también encontrar informes de foros de participación popular sobre el tema, lo que enriqueció la investigación, pues fue posible saber la opinión de los movimientos populares sobre lo que acontecía en el momento.

Adicionalmente a esos procedimientos de análisis bibliográfico, fue hecha una entrevista por correo electrónico con uno de los miembros de la Secretaría Municipal de Urbanismo (SMU) en que las preguntas fueron relacionadas a los cambios más recientes en los planes directores, del inicio de los años 2000 hasta ahora. No fueron hechas preguntas relativas a períodos anteriores por creerse que los técnicos en la alcaldía no estaban allí antes de la década de 1990.

Un punto a ser esclarecido es que mientras este texto estaba siendo escrito, hubo diversos cambios en el texto del Plan Director, más cambios de los que fue posible acompañar. La versión aquí analizada es la que fue entregada a la Cámara Municipal el 21 de septiembre de 2021. Desde entonces, el texto pasó por revisiones en la Cámara, y algunos puntos de la Agricultura Urbana (AU) fueron mejorados, otros mantenidos y algunos acabaron siendo retirados.

Este trabajo no es el primero en realizar una revisión de los planes directores, uno de los trabajos orientados en ese sentido fue la elaboración del Plan Director de Desarrollo Integrado (PDDI-RMBH), que buscó articular diversos planes directores de los municipios de la Región Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Uno de los aspectos abordados en ese proceso fue la forma como esas legislaciones tratan las zonas rurales de esos municipios. En ese contexto, Bianca Mariquito Naime Silva (2012), en su monografía de graduación hizo un levantamiento de cómo los planes directores de esos municipios hacen ese abordaje:

Se verificó, a través de una lectura realizada anteriormente de los Planes Directores, que sus áreas rurales son poco mencionadas en el plan, no poseen macrozonificación y no hay un levantamiento preciso de informaciones cuanto a su población, las actividades que realizan, los tipos de suelos y los diversos usos del espacio rural. (Silva, 2012, p. 35).

Como se verá más adelante, ese patrón notado en los planes de la RMBH también se repite en los planes directores del municipio de Rio de Janeiro, al menos hasta que el Plan de 2021-22 sea aprobado. Esto indica que, de modo general, los planes directores no demuestran una preocupación significativa con el abordaje de las zonas rurales.

Costa et al (2010) hablan en "disminución generalizada, o incluso la extinción, en algunos casos, de las áreas rurales de los municipios" (Costa et al, 2010, p. 21) y cómo, aun cuando haya inserción de áreas destinadas a agricultura urbana dentro del área urbana del municipio,

tales actividades ocurrirán en la forma de agricultura familiar o de la pequeña propiedad, una vez que la tendencia general es de elevación de los niveles de precio de la tierra y, consecuentemente, inhibidora también de proyectos habitacionales de interés social. (Costa et al, 2010, p. 22).

Lo que se observa en el último Plan Director de Rio de Janeiro, en discusión en la Cámara de Concejales hasta el 16 de enero de 2024, es la extinción del perímetro urbano y la liberación de la práctica de la agricultura urbana en todo territorio de la ciudad, acompañada de la destinación de una zona agrícola específica. Ese cambio, por un lado, es positivo, pues permite la práctica agrícola en todo municipio y, al mismo tiempo, direcciona zonas específicas para lidiar con conflictos localizados. Por otro lado, reconocer ese avance implica también considerar los desafíos enfrentados por los pequeños agricultores, por las prácticas colectivas y por la agricultura familiar en las áreas de expansión urbana y de alto interés inmobiliario. La presión de la urbanización puede comprometer la permanencia y la viabilidad de esas iniciativas.

Costa et al (2011) hacen un análisis del abordaje ambiental contenido en los planes directores a partir de los informes estatales producidos por la Red de Evaluación y Capacitación para la Implementación de los Planes Directores Participativos en cinco diferentes regiones del país. La investigación identificó cuestiones ambientales recurrentes, posiblemente asociadas a los biomas o a las unidades de paisaje. Aunque no haya sido posible trazar un perfil homogéneo sobre cómo la temática ambiental es tratada en los municipios, se observó el predominio de la incorporación de discursos ligados a la sustentabilidad y a la calidad ambiental. Sin embargo, no fueron previstos mecanismos capaces de dar concreción a la política ambiental. En algunos casos, la cuestión ambiental aparece de forma periférica, limitada a disposiciones aisladas en los documentos.

Aún, Costa et al (2011) muestran que la Zonificación Ambiental es la que más se aproxima a la realidad de los territorios y la que intenta ser más propositiva en términos de conciliación sociedad-naturaleza – pero, si no se establecen criterios de uso y ocupación diferenciados, se pierde la efectividad de la política – y que hay una tradición de que los planes directores se limiten a establecer directrices para áreas urbanas y de expansión urbana, negligenciando los conflictos de uso y ocupación del suelo y las relaciones socioambientales de las áreas rurales.

La relevancia de este estudio está en evidenciar cómo la agricultura urbana, antes marginalizada en la planificación urbana, pasó a ser incorporada como instrumento estratégico de combate a la inseguridad alimentaria y promoción de la sustentabilidad urbana. Entender esa evolución es fundamental para mejorar políticas públicas y prácticas urbanas más inclusivas.

Legislación urbana a nivel federal

Monte-Mór (2007) aborda la política urbana del régimen militar, mostrando ser ella muy basada, principalmente, en el Banco Nacional de Habitación (BNH), instituido por la Ley nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, como fruto del Plan Nacional de Habitación, y en el Servicio Federal de Habitación y Urbanismo (SERFHAU), instituido por la misma ley. El SERFHAU era responsable por elaborar y coordinar la política nacional en el campo de planificación local integrada, establecida dentro de las directrices de la política de desarrollo regional. Había políticas sectoriales muy fuertes, especialmente en los años 1970, y, en la segunda mitad de esa misma década, fue creada una Política Urbana Nacional.

En ese contexto, iniciativas dentro del propio gobierno intentaron articular proyectos de Ley relacionados al entonces llamado desarrollo urbano: el Anteproyecto de Ley de 1976 elaborado por la Comisión Nacional de Regiones Metropolitanas y Política Urbana (CNPU), y el Anteproyecto de Ley de 1982 coordinado por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU). Es relevante destacar la aprobación de la Ley 6.766 de 1979. Por otro lado, la idea de reforma urbana, iniciada en 1963, permaneció viva, aunque adormecida, durante el período militar.

En los años 1980 comenzaron los movimientos por la redemocratización, como el Diretas Já, iniciativas populares y de la sociedad civil ganaron fuerza y culminaron en el proceso constituyente iniciado en 1986. La nueva Constitución preveía la apertura para la presentación de las llamadas enmiendas populares al anteproyecto, la Reforma Urbana estuvo entre las propuestas encaminadas.

El Anteproyecto de la Ley de Desarrollo Urbano de 1976, por veces llamado de "Abuelo del Estatuto de la Ciudad", fue un intento de estructuración de propuesta de legislación urbana nacional. A pesar de haber sido mal recibido por diversos sectores de la sociedad en la época, el documento, publicado en el periódico Estadão para el debate público, contenía propuestas que perduran hasta los días de hoy, por ejemplo, el incentivo de la participación popular en los debates urbanos y la creación de zonas especiales de interés social, entre otras.

La propuesta del texto presentaba directrices amplias para que los municipios puedan legislar sobre sus propios espacios y lanzar bases sobre discusiones como propiedad de la tierra y "zonificaciones" específicas (e.g. Áreas para Uso Industrial, Áreas de Protección Ambiental etc.). Una de esas directrices era la división del municipio en tres zonas: urbana, de expansión urbana y rural. Lo urbano es definido por lo que está dentro de un perímetro urbano establecido por la gestión – y parte de lo que es entendido como urbanización son el desmembramiento, o remembramiento y el amembramiento de inmuebles rurales –, pero el texto no define, en ningún momento, lo que sería la zona rural del municipio. Lo que sugiere ser un proceso eliminatorio, cualquier área fuera del perímetro urbano sea rural, práctica que aún persiste en los días de hoy.

Con relación a las áreas verdes, el anteproyecto adopta una perspectiva conservacionista, que no es abierta a usos, al menos no explícitamente, aun cuando sustentables[1]. La urbanización es presentada como una manera de minimizar impacto ambiental; muchas veces, el texto toca en la idea de saneamiento básico y cómo esto estaría intrínsecamente ligado a la urbanización.

La Ley Federal de Parcelamiento del Suelo nº 6.766 de 1979, por su vez, está dirigida principalmente al parcelamiento del suelo urbano más que con la cuestión rural propiamente dicha, que no es mencionada en el texto. La pauta ambiental solo fue incorporada explícitamente al texto después de enmiendas ya en el comienzo de los años 2000. Aun así, la ley ya preveía importantes criterios ambientales ligados a los parámetros de parcelamiento del suelo, como el control de declividades, la topografía, la reserva de áreas verdes, entre otros.

En los cambios de los años 2000 el punto principal tratado es la cuestión del agua, tanto la garantía de una franja marginal cuanto la conservación de los cursos de ríos y la gestión de las aguas[2]. Fuera de eso, no hay muchas menciones a las cuestiones ambiental y rural, lo que es esperado, pero es interesante ver que la cuestión ambiental aún es tratada aquí con una visión conservacionista, que no es abierta a otros usos del medio ambiente, es una vez más una apuesta de que la naturaleza debe mantenerse intocada.

El Anteproyecto de Ley de Desarrollo Urbano de 1982 es una propuesta de ley mucho más parecida con la del Anteproyecto de 1977 que con las otras, pues la idea también es dar directrices generales sobre la planificación urbana y los principios orientadores. Una vez más, así como en el de 1977, el Anteproyecto de 1982 ve la planificación urbana como una posibilidad de disminución del impacto ambiental[3][4] o recuperación ambiental.

La primera definición de urbanización que aparece en el texto es justamente la transformación de áreas rurales en urbanas, así como en el texto de 1977, el territorio es dividido en tres partes de "zonificaciones" posibles, área urbana, de expansión urbana y rural, pero lo que es más interesante aquí para el texto son las áreas de urbanización restringida:

§ 2: Áreas de urbanización restringida son aquellas en que la urbanización deba ser desestimulada o contenida en consecuencia de:

a) sus elementos naturales y de características de orden fisiográfica (Anteproyecto de Ley de Desarrollo Urbano de 1982, p. 166)

Esa definición refuerza el carácter preservacionista que marca la legislación urbanística de las décadas de 1970 y 1980. En los años más recientes, es observado un avance significativo, como ejemplifica el Plan Director Estratégico del Municipio de São Paulo de 2014, con la creación de la Zona de Especial Interés Social (ZEIS) 4. Esa zona reconoce formas específicas de habitación dentro de áreas de protección ambiental, visando la conversión de esas áreas en un asentamiento seguro o de la relocalización de las personas para un local más seguro.

ZEIS 4 son áreas caracterizadas por glebas o lotes no edificados y adecuados a la urbanización y edificación situadas en el Área de Protección a los Manantiales de las cuencas hidrográficas de los reservorios de Guarapiranga y Billings, exclusivamente en las Macrozonas de Reducción de la Vulnerabilidad y Recuperación Ambiental y de Control y Recuperación Urbana y Ambiental, destinadas a la promoción de Habitación de Interés Social para la atención de familias residentes en asentamientos localizados en la referida Área de Protección a los Manantiales, preferentemente en función de reasentamiento resultante de plan de urbanización o de la desocupación de áreas de riesgo y de preservación permanente, con atención a la legislación estatal. (São Paulo, 2014, p. 4).

En las discusiones del actual Plan Director de Rio de Janeiro, llegó a circular la posibilidad de la creación de una ZEIS con características semejantes, dirigidas a la regularización de la Favela do Horto, localizada en la Zona Sur de Rio de Janeiro, en el barrio Jardim Botânico. Esa favela se encuentra, en parte, en un área de protección ambiental, y ya hubo diversas tentativas de remoción de la comunidad, en especial en los últimos años, ninguna de ellas plenamente exitosa.

El Capítulo de la Política Urbana de la Constitución Federal, específicamente los Artículos 182 y 183, es relativamente superficial en relación a los temas discutidos, enfocándose sobre todo en la cuestión de la propiedad de la tierra.

Ya en el Estatuto de la Ciudad (Brasil, 2001) es posible identificar una preocupación mayor con la sustentabilidad y con la cuestión ambiental. En los anteproyectos de 1977 y de 1982, la preocupación con el medio ambiente es restringida a apenas uno de los objetivos de la urbanización, mientras en el Estatuto de la Ciudad, la principal preocupación parece ser la sustentabilidad[5]. No solo eso, pero los anteproyectos anteriores demuestran que la preservación del medio ambiente sería dada por el avance de la urbanización, como visto en el de 1977, en que la principal preocupación con el medio ambiente es la cuestión del alcantarillado. La cuestión rural no aparece de manera central en el texto, siendo apenas definida la cuestión del usucapión, que es extendida para los inmuebles rurales. Lo que también es interesante en el texto es la idea de complementariedad entre lo rural y lo urbano[6].

Planes directores y otras políticas urbanas del municipio de Río de Janeiro

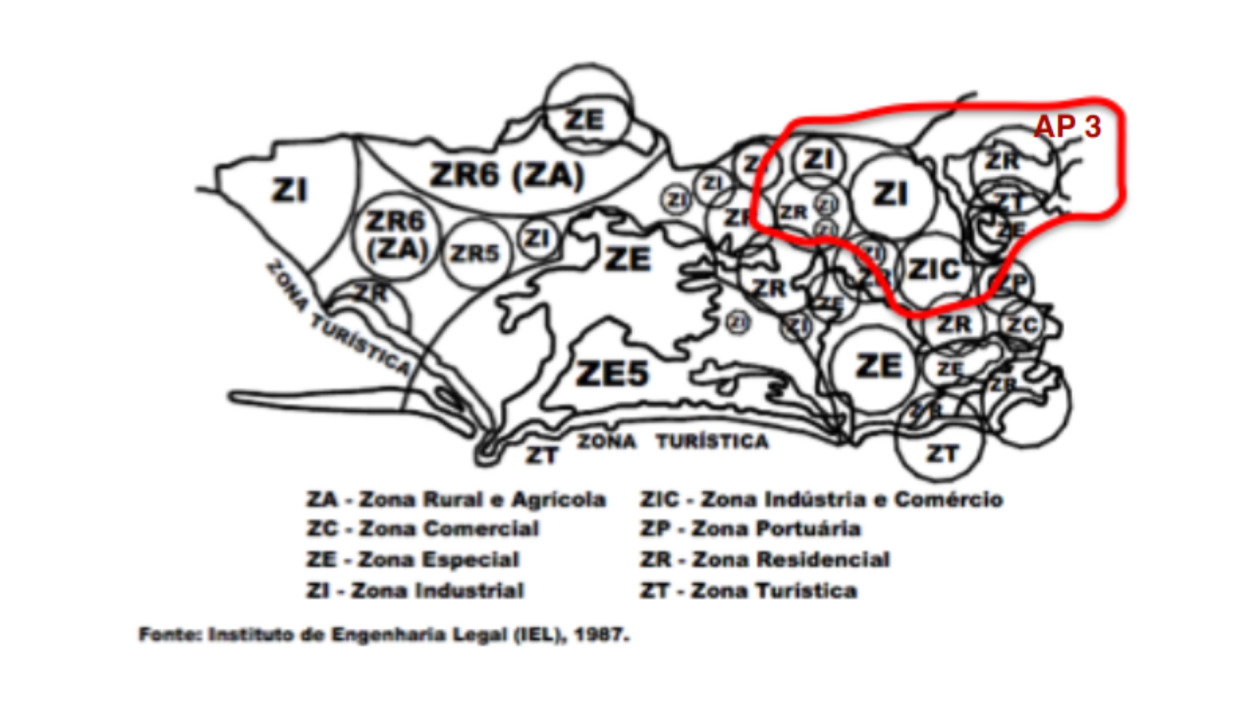

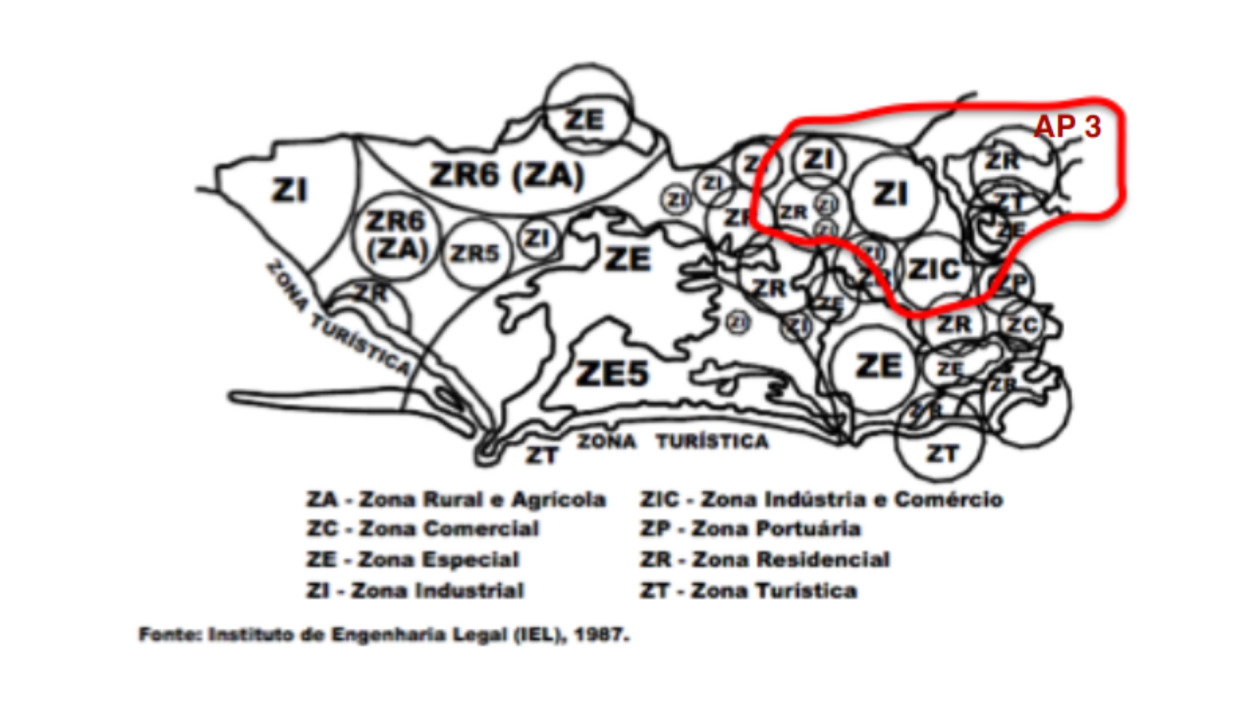

El Decreto Municipal nº 322, de 3 de marzo de 1976, durante la gestión municipal de Marcos Tamoyo del partido Alianza Renovadora Nacional, delimita la producción agrícola a la Zona Residencial - 6 (ZR-6) y a los Centros de Barrio (CB) 1, 2, 3, es decir, los CBs de la ZR-6, y la reglamenta por medio del Artículo 23, que dice que

Las actividades de agropecuaria, horticultura, floricultura, arboricultura, avicultura, cunicultura, canicultura, crianza de pequeños animales, apicultura, sericultura, matadero y abatidero son toleradas en la ZR-6 y en los CB de ZR-6 (RÍO DE JANEIRO, p. 10, destacado mío)

Esta región hoy sería equivalente, aproximadamente, a los barrios de Campo Grande y Bangu. Desafortunadamente, es difícil encontrar un mapa que muestre la zonificación del municipio de Río de Janeiro en 1976. Sin embargo, una disertación de maestría de la PUC-Rio (Santos, 2012) hace referencia a un mapa elaborado por el antiguo Instituto Legal de Ingeniería que muestra las Zonas de la época. Inoportunamente, el mapa fue alterado para marcar el área del estudio, Área de Planificación - 3, y la fuente del mapa no es citada, y, a pesar de no afectar la identificación de la ZR-6 y de las zonas agrícolas, no es un mapa ideal, pero ayuda en la visualización de la región.

Figura 1 - Mapa de Zonificación del Decreto 322/1976

Fuente: Instituto de Ingeniería Legal (IEL) apud Santos (2012).

Aunque el texto presenta un nivel de preocupación con la cuestión ambiental, ella no es tratada como un tema central o como parte de un debate importante. Hay, sin embargo, una mención sobre la contaminación causada por las industrias, que deben ser limitadas a apenas determinadas partes de la ciudad. No se trata de una sorpresa que la cuestión ambiental no sea tratada con profundidad, ya que ninguno de los textos tratados arriba, publicados hasta 1976, ven esta cuestión de manera profunda, son apenas delimitadas las Zonas de Protección Ambiental con restricción total de uso.

El Plan Director decenal del municipio de Río de Janeiro, implementado por la Ley Complementaria n° 16, el 4 de junio de 1992, durante la gestión municipal de Marcello Alencar del Partido Democrático Laborista, trajo avances interesantes: fue implementada una Zona Agrícola y junto con ella fueron también implementadas Zonas de uso residencial, comercial y de servicios e industrial. Las Zonas Agrícolas fueron constituidas dentro de la macrozonificación de restricción a la ocupación urbana.

Las macrozonas de restricción a la ocupación urbana son:

I - las con condiciones físicas adversas a la ocupación;

II - las destinadas a la ocupación agrícola;

III - las sujetas a la protección ambiental;

IV - las impropias a la urbanización (Río de Janeiro, 1992, n.p.).

Esta macrozona es doblemente interesante para el propósito de este texto, pues engloba al mismo tiempo las zonas de protección ambiental y las zonas destinadas a la ocupación agrícola, lo que, en verdad, parece más una agrupación de todo que se entendía como no urbano o que no serviría a la urbanización.

Las zonas agrícolas son delimitadas de la siguiente manera:

Art. 49 Las áreas agrícolas serán delimitadas con vista al mantenimiento de la actividad agropecuaria y comprenderán áreas con vocación agrícola y otras impropias a la urbanización, recuperables para el uso agrícola o necesarias al mantenimiento del equilibrio ambiental.

§ 1º Las áreas agrícolas podrán comportar usos residenciales con baja densidad, actividades de comercio y servicios complementarios al uso agrícola y residencial, agroindustrias y actividades turísticas, recreativas y culturales, en sitios y haciendas.

§ 2º El uso y ocupación de las áreas agrícolas observarán las siguientes directrices:

I - prohibición del parcelamiento en lotes de pequeñas dimensiones por el establecimiento de lotes agrícolas mínimos, en función de las características de cada área;

II - prohibición de la ocupación por conjuntos habitacionales y por el uso residencial de alta densidad;

III - establecimiento de parámetros de ocupación para protección del uso agrícola en las franjas de transición entre las áreas agrícolas y las macrozonas urbanas o de expansión urbana. (Río de Janeiro, 1992, n.p.).

Este plan decenal se preocupa mucho con la cuestión agrícola y con la garantía de espacios que sean orientados al cultivo y a la crianza animal[7][8]. Es interesante notar que este plan consigue conciliar el uso del suelo urbano en áreas de fragilidad ambiental con la agricultura urbana.

§ 4º Las áreas frágiles de bajadas[9] podrán comportar usos agrícolas, de ocio y residenciales de baja densidad, condicionados estos a la realización de obras de macrodrenaje y a la redefinición de cotas de umbral de las edificaciones. [...]

Art. 51 Las áreas objeto de protección ambiental son pasibles de ocupación residencial o agrícola restringida y usos como ocio o investigación ecológica, con excepción de las áreas clasificadas como reserva biológica. (Río de Janeiro, 1992, n.p.).

Este Plan Director consiguió tratar de este tema tan delicado de manera bien adelantada a su tiempo, ya que en 1992 las discusiones ambientales y sobre agricultura urbana estaban apenas comenzando a ganar destaque. Laschefski (2019) destaca la importancia de la ECO-92, realizada en Río de Janeiro, para establecer políticas ambientales a nivel global. Muchas ciudades pasaron a incorporar la pauta ambiental en sus planes y acciones, pero, aún así, la aprobación de esta ley de este tipo puede ser considerada como un avance significativo para los movimientos de agricultura urbana incluso hoy.

Los últimos tópicos de este Plan Director que merecen ser tocados son el apoyo a la producción y a la comercialización agrícola y el estímulo a la fertilización orgánica y a la conciliación o al consorcio de especies vegetales.

II - en cuanto al desarrollo del sector primario:

a) estímulo a las actividades agrícolas por el apoyo al sistema de producción y comercialización; [...]

c) apoyo a las iniciativas de integración de la agricultura con la industria y los servicios;

d) desarrollo de actividad pesquera, con apoyo a la comercialización e industrialización;

e) estímulo y difusión de prácticas agrícolas con uso de fertilización orgánica del suelo, utilización de defensivos biológicos y adopción de rotación de cultivos y consorcio de especies vegetales (Río de Janeiro, 1992, n.p.).

Este es el primero de los planes directores que ya está bajo ordenamiento de la Constitución de 1988 y, aunque ella no toca mucho en la cuestión del planeamiento urbano, el Plan se mostró bien diverso en su aplicación.

La macrozonificación de restricción a la ocupación urbana es definida por el Anexo III del texto y consiste en varias regiones litorales, en el Macizo de Tijuca, en algunos cerros de la Zona Norte de Río de Janeiro, en especial las áreas de cima de montaña, y en algunas regiones de la Zona Oeste de la ciudad. Una vez más, aquí podemos notar algún tipo de incentivo a la agricultura urbana en la Zona Oeste de la ciudad.

El Plan Director de Desarrollo Urbano y Sustentable del Municipio de Río de Janeiro, aprobado por la Ley Complementaria nº 111, del 1º de febrero de 2011, durante la gestión municipal del alcalde Eduardo Paes en la época afiliado al Partido del Movimiento Democrático Brasileño, trae muchos puntos parecidos con la Ley de 1992, como, por ejemplo, el incentivo al uso de la agricultura en áreas de várzea y de recarga hídrica, y también un extenso incentivo a la agricultura urbana, que es, inclusive, una de las directrices del Plan.

Art. 3º La política urbana del Municipio tiene por objetivo promover el pleno desarrollo de las funciones sociales de la Ciudad y de la propiedad urbana mediante las siguientes directrices:

[...] II - condicionamiento de la ocupación urbana a la protección de los macizos y cerros, de los bosques, de la orla marítima y de los cuerpos hídricos de los marcos referenciales de la ciudad, del paisaje, de las áreas agrícolas y de la identidad cultural de los barrios;

[...] XVII - revitalización y promoción de las actividades agrícolas y pesqueras, con incentivo a formas de asociativismo y a la estructuración de políticas de fomento y prestación de asistencia técnica; (Río de Janeiro, 2011a, n.p.).

Un aspecto que diferencia la planificación de la ciudad de Río de Janeiro es que no existe un perímetro urbano, y toda el área del municipio es considerada urbana. Esta es una estrategia que se repite hasta hoy en el Plan Director. A pesar de eso, el Artículo 13 del Plan de 2011 resalta que

La caracterización del territorio municipal como integralmente urbano no excluye la existencia de áreas destinadas a actividades agrícolas o el establecimiento de restricciones urbanísticas y ambientales a la ocupación de determinadas partes del territorio. (Río de Janeiro, 2011a, n.p.).

En la entrevista con los técnicos de la Prefectura, fue preguntado sobre este cambio para que el municipio sea integralmente urbano. La respuesta del cuerpo técnico fue:

Una hipótesis levantada en el período en que actué en la actual Secretaría Municipal de Desarrollo Urbano (SMPU), antigua Secretaría Municipal de Urbanismo, para la categorización del territorio carioca como ciudad es la posibilidad de recaudación del Impuesto sobre la Propiedad Territorial Urbana - IPTU, considerando su competencia municipal y su abarcamiento territorial, que depende de la delimitación dada por el Plan Director (PD), en lugar del Impuesto Territorial Rural - ITR, de competencia federal. Considero importante verificar la hipótesis con el equipo responsable por la revisión del Plan Director que actúa en la SMPU.[10]

La mención a la agricultura urbana es la constatación de esta actividad en el municipio, así como demás actividades del primer sector de la economía. Las áreas de restricción mencionadas en el Plan Director de 2011 son la constatación en el texto legal de la importancia de porciones del territorio que prestan servicios ambientales de naturaleza hidrológica y climatológica fundamentales a la ciudad, además de constituir importantes ecosistemas y/o paisajes que componen la identidad de Río de Janeiro.

Agrego que el PD de 1992 no menciona la cuestión del perímetro urbano, pero dice, en el Art. 105 que "Para control del uso y ocupación del suelo, el Municipio será dividido en Zonas, que podrán contener, en el todo o en parte, Áreas de Especial Interés. § 1° - Zona es el espacio de la Ciudad perfectamente delimitado por sus características ambientales, para el cual serán previstos controles de densidad demográfica y de límites de construcción y la intensidad de los diversos usos y actividades económicas, sociales y culturales. § 2° - Las Zonas no serán sobrepuestas y abarcarán la totalidad del territorio municipal." El artículo 106 incluyó una zona agrícola: "Art. 106 - Las Zonas tendrán las siguientes denominaciones y conceptos:.... VI - Zona Agrícola es aquella donde prevalecen actividades agrícolas y de crianza animal y aquella de apoyo y complementación compatibles entre sí." (Entrevista realizada por e-mail el 18 de Julio de 2023)

A pesar del intento de abarcar la agricultura urbana como un todo y no crear barreras para los agricultores, Elisa Zukeran (miembro de la Compañía Nacional de Abastecimiento, la Conab), en la época consejera en uno de los foros de participación popular de la prefectura, cita el hecho de que el Municipio de Río de Janeiro sea considerado urbano y que por esta razón los agricultores no consiguieron obtener crédito para el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (Pronaf) (Río de Janeiro, 2011b, p. 82)[11].

El mayor avance de este Plan tal vez sea contener una sección que trata específicamente de la agricultura urbana y de la pesca:

Sección IV - De la Agricultura, Pesca y Abastecimiento Subsección I - De los Objetivos

Art. 253. Son objetivos de la Política de Agricultura, Pesca y Abastecimiento municipal:

I - incrementar la producción agrícola y pesquera, con base en las relaciones comunitarias y de sustentabilidad como estrategia para el suministro de productos más baratos para el abastecimiento de la ciudad;

II - rescatar la vocación agrícola de áreas urbanas, a través del desarrollo de programas y acciones de incentivo a la producción y al mejoramiento de las condiciones de vida del agricultor;

III - mapear y titular áreas con vocación y tradición agrícola;

IV - reinsertar, a mediano plazo, la producción agrícola y pesquera en la economía del municipio de forma activa;

V - incentivar la agricultura orgánica y la pesca artesanal responsable;

VI - crear un programa de abastecimiento municipal.

Subsección II - De las Directrices

Art. 254. Son directrices de la Política de Agricultura, Pesca y Abastecimiento:

I - implementación de proyectos de agricultura institucional o subsidiada en áreas ociosas, vacíos urbanos o áreas impropias a la ocupación;

II - promoción e incentivo al cooperativismo en las actividades agrícolas, pesqueras y de abastecimiento;

III - desarrollo de mecanismos que posibiliten a los agricultores cariocas el acceso a líneas de crédito agrícola oficiales;

IV - priorización a la adopción de acciones de comercialización directa, de forma a dinamizar el drenaje de la producción municipal;

V - mantenimiento de áreas con tradición agrícola, contribuyendo para la dinamización de la economía;

VI - establecimiento de líneas oficiales de crédito agrícola destinadas a los productores rurales cariocas.

Art. 255. El Programa de Fomento a la Pesca comprenderá el control permanente de la calidad del pescado, en relación a la contaminación hídrica, y la implantación de monitoreo de calidad de agua permanente de los recursos hídricos pesqueros.

Art. 256. El Programa de Fomento a la Agricultura Sustentable comprenderá la realización de programas para generación de compuesto orgánico - abono, a partir de la recolección selectiva y reciclaje de la basura y del reúso de las aguas residuales orgánicas. (Río de Janeiro, 2011a, n.p., destacados míos).

El texto del Plan Director de 2011 se preocupa no solo con el mantenimiento de la agricultura como una práctica sustentable en la ciudad, sino que su mantenimiento sea soportado económicamente, y que a mediano plazo estos emprendimientos agrícolas puedan ser insertados en rutas de comercio y se tornen sustentables económicamente. Una de las políticas anteriores que no se repitió fue la idea de que habitación de baja densidad y agricultura restringida pudiesen ser hechas en áreas de protección ambiental.

El Proyecto de Ley Complementaria nº 44/2021, el plan director que fue debatido, nuevamente, durante la gestión de Eduardo Paes, pero esta vez en el Partido Social Demócrata trae algunos cambios muy importantes, como el ejemplo del trecho a seguir.

XI – el estímulo a la agricultura urbana, de crianza de animales de pequeño porte y pesquera, por su importancia económica y de autonomía y seguridad alimentaria, así como fortaleciendo los circuitos cortos de producción, conforme establecido en el Pacto de Milán sobre Política de Alimentación Urbana, del cual el Municipio de Río de Janeiro es signatario. (Río de Janeiro, 2021b, n.p., Art. 7º).

La primera diferencia es la especificación de la crianza de animales de pequeño porte, que expande las posibilidades de la agricultura urbana; antes, el texto hablaba de agricultura y pesca, pero no necesariamente de crianza de animales.

Recientemente, acontecieron una serie de pequeños cambios en el texto que está siendo discutido, uno de ellos fue la retirada del punto arriba. Cuando preguntado al cuerpo técnico de la prefectura sobre esta cuestión de la crianza de animales, la respuesta fue

El Plan aún no fue aprobado. Esa última versión, salvo error, no habla específicamente en gallináceos [i.e. animales de pequeño porte]. Las directrices y acciones estructurantes de las políticas sectoriales del PD fueron discutidas con los órganos municipales y presentadas a la sociedad civil en dos momentos (de 2019 a 2021, con el Grupo de Interlocutores, que abarcaba diversos segmentos sociales que participaron de las discusiones iniciales a invitación de la entonces Secretaría de Urbanismo) y en 2021 por llamamiento público, ampliando el abanico de entidades y movimientos sociales que se interesaron en participar. A través del enlace a seguir, puede ser conferido lo que fue acordado con los órganos en este informe:

https://www.rio.rj.gov.br/documents/91237/c110a440-e14d-4672-8dfb-436f2a4d88f5.

En este informe, que abarca todo lo que fue acordado con los órganos y cotejado con el Plan de Sustentabilidad, no aparece mención a la palabra "animales", mucho menos "gallináceos". En cuanto a la palabra "crianza", lo que aparece es "Rescatar, viabilizar, incrementar y valorizar la actividad y la producción agrícola, la crianza animal y la pesca artesanal, de forma sustentable y con respeto a las relaciones comunitarias y al medio ambiente." (Entrevista realizada por e-mail el 18 de Julio de 2023, destacado mío)

La segunda diferencia es la apuesta en la creación de circuitos cortos de producción, una idea que viene siendo muy trabajada recientemente dentro de los movimientos de agricultura urbana – a ejemplo del AUÊ! - Grupo de Estudios en Agricultura Urbana de la UFMG, en el cual diversos trabajos sobre el tema fueron publicados y varias experiencias en la RMBH y Collar Metropolitano fueron identificadas. La venta directa de productos puede ayudar a superar algunos problemas encontrados en la producción y comercialización agroecológica.

Características de la producción agroecológica como: entrezafra, estacionalidad de producción, variedades locales y o regionales, etc., están siendo desconsideradas por las exigencias de las grandes redes de venta al por menor. Consecuentemente (sic), parcela considerable de conocimientos locales y de la diversidad cultural de la agricultura familiar, están siendo erosionados y perdidos. De otro modo, la autonomía en la comercialización y la venta directa a los consumidores, pueden contribuir de forma significativa para estimular cambios internos en los sistemas productivos, favoreciendo el proceso de conversión de agricultores familiares convencionales para la producción orgánica. (Wuerges e Simon, 2007, p. 568).

La idea es que esa aproximación entre productores y consumidores pueda reforzar relaciones benéficas para ambos, apuntadas por Fonseca, Almeida e Colnago (2009, p. 2601, tales como):

1) Intercambio de conocimientos, saberes y sabores entre productores y consumidores;

2) Posibilidad de ejercitar mejor el control social de las calidades orgánicas y de las garantías de los productos orgánicos identificadas por los consumidores debido al envolvimiento productor-consumidor y las organizaciones de apoyo (públicas, privadas o de la sociedad civil);

3) Productos frescos y con precios menores que en las redes del gran comercio minorista debido a la venta directa productor-consumidor;

4) Con el tiempo, aumento de la fidelidad de la clientela.

El aumento de la importancia de los circuitos cortos genera un ciclo que comienza en la asociación, en forma de cooperativismo, entre productores que hacen la comercialización a través de la venta directa, como en ferias, generando aproximación entre productores y consumidores. El aumento de la confianza de los consumidores en los productores es revertido en renta para los productores, que pueden, cada vez más, quedarse autónomos y promover la complejidad de la biodiversidad local y contribuir para la generación de empleos y la diversificación de la dieta de los consumidores. Por fin, según Costa (2021)

Algunas prácticas son también importantes para la producción de alimentos saludables, en circuitos cortos, aproximando productores y consumidores y contribuyendo para la seguridad alimentaria y nutricional de la población. En estos casos el acceso a la tierra y al agua de calidad, entre otros elementos, es primordial. (Costa, 2021, p. 151).

Es importante destacar que el propio proyecto del Plan Director reconoce la importancia de la agricultura urbana como generadora de renta y de seguridad alimentaria.[12]

La tercera y última diferencia es en relación a la adhesión de la Prefectura al Pacto de Milán sobre Política de Alimentación Urbana. Por medio de este compromiso, los gobiernos municipales signatarios demuestran la intención de "revisar todas las políticas, planes y reglamentos urbanos existentes de modo a alentar el establecimiento de sistemas alimentarios equitativos, resilientes y sustentables" (Pacto, 2015)[13].

La evolución de una de las políticas anteriormente presentadas es el incentivo de ocupación de áreas de protección ambiental con agricultura restringida y habitación de baja densidad.

III – Áreas de transición entre las áreas objeto de protección ambiental y las áreas con ocupación urbana controlada: compuestas por áreas con baja densidad de uso y ocupación del suelo, por actividad agrícola y crianza de animales de pequeño porte y que se destinan al mantenimiento del equilibrio urbano-ambiental.

[...] § 4º Demás áreas ocupadas con uso agrícola o de crianza de animales de pequeño porte de baja intensidad, prioritariamente de agricultura familiar y agroecología, con manejo sustentable, son consideradas áreas de restricción a la ocupación, encuadradas en el tercer nivel de protección, de áreas de transición entre las áreas objeto de protección ambiental y las áreas con ocupación urbana controlada, por su relevancia ambiental y uso y ocupación compatibles con el mantenimiento de los servicios ecosistémicos de la Ciudad. (Río de Janeiro, 2021b, n.p.).

Si en planes directores anteriores la agricultura urbana entraba siempre en las macrozonas de restricción del uso del suelo urbano, en el Plan actual ella entra en una macrozonificación específica:

Art. 71. La Macrozona de Uso Sustentable es compuesta por áreas de significativo valor ambiental y paisajístico con ocupación de baja densidad, áreas protegidas que admitan ocupación de bajo impacto, áreas de transición entre el territorio protegido integralmente y las áreas urbanas consolidadas y áreas de significativo valor ambiental y paisajístico dotadas de potencial para instalación de Unidades de Conservación de uso sustentable.

Art. 72. Son directrices prioritarias para la Macrozona de Uso Sustentable:

I – limitar el adensamiento constructivo y la intensidad de la ocupación de forma a promover un ambiente de transición en torno de las áreas protegidas;

II – promover la mezcla de usos de bajo impacto y baja intensidad de ocupación, no generadores de viajes y ruidos;

III – mantener y expandir la actividad agrícola de bajo impacto, en especial la practicada:

a) por la agricultura familiar;

b) por la adopción de Sistemas Agroforestal de Producción;

c) en la producción de esencias forestales y semillas. (Río de Janeiro, 2021b, n.p.).

La agricultura urbana es utilizada como un buffer entre áreas de urbanización más intensa y áreas de protección ambiental. Existen, entonces, Zonas Agrícolas (ZAs) en este Plan Director, pero todas ellas existen en este sentido de ser un buffer entre zonas de protección ambiental. Estas ZAs son definidas como "II – Zona Agrícola – ZA: zona donde prevalecen actividades agrícolas o de crianza animal y aquellas de apoyo y complementación, compatibles entre sí;" (Río de Janeiro, 2021b, n.p.).

Tal vez la política más célebre de este proyecto de plan director sea la liberación del plantío y del cuidado de animales de pequeño porte en toda la ciudad, sin restricciones de zonas específicas como visto en el plan de la década de 1970.

Figura 2 - Zonificación Propuesta - Río de Janeiro (2021)

Fuente: Sistema de Planificación Urbana (SiPlan, 2023)

Además de los textos municipales, la agricultura urbana también pasó a ser estimulada por normativas federales, como la Portaría nº 467/2018 y el Decreto nº 11.700/2023, que establecieron directrices para integrar prácticas agrícolas a los ambientes urbanos. Tales cambios dialogan con compromisos internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, que prevén acciones específicas para erradicar el hambre, promover la agricultura sustentable y construir ciudades más inclusivas y resilientes.

Políticas públicas sobre la Agricultura Urbana

La investigación en los Diarios Oficiales del Municipio de Río de Janeiro, de 1969 hasta los días de hoy, no identificó resultados anteriores a los años 2000 para las palabras claves usadas (i.e. agricultura urbana; agricultura familiar; huertas; huertas comunitarias; huertas urbanas). A partir de mediados de los años 2000, en Río de Janeiro fue observado el surgimiento de diversas acciones orientadas al incentivo y apoyo a la agricultura urbana y familiar. Una de las primeras iniciativas fue con la Escola Carioca de Agricultura Urbana, en 2005, bajo la Secretaría de Asistencia Social. La Escuela tuvo un papel fundamental al ofrecer asistencia técnica, mano de obra especializada y semillas para los agricultores urbanos, contribuyendo al desarrollo de una agricultura más sustentable e inclusiva en la ciudad.

En 2007, el proyecto Huertas Comunitarias, vinculado a la Escola Carioca de Agricultura Familiar[14], ganó destaque al promover la capacitación de alumnos interesados en técnicas de cultivo y manejo sustentable. Este proyecto también se alineó al Programa Pró-Jovem, que encontró en la escuela un socio estratégico para capacitar jóvenes agricultores en potencial.

Para ampliar aún más el conocimiento y la formación de los agricultores, fue creada la Fazenda Modelo en 2007, un espacio que ofrece cursos y capacitaciones para perfeccionar las prácticas agrícolas y la gestión de las propiedades rurales en la región. La cuestión de la seguridad alimentaria ganó destaque cuando el Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Municipio de Río de Janeiro (CONSEA/RJ) fortaleció la Red de Agricultores entre los años de 2009 y 2011. Esta acción trajo a la superficie temas como seguridad alimentaria y cambios climáticos, mientras la cocina comunitaria se mostró una herramienta esencial para enfrentar desafíos alimentarios y nutricionales en las comunidades. Sin embargo, la Fazenda Modelo enfrentó estigma debido a su origen como antiguo refugio para habitantes de la calle y desalojados de áreas de riesgo.

La década de 2010 trajo nuevas conquistas, como el Circuito Carioca de Ferias Orgánicas, que fortaleció el comercio local y la comercialización de productos saludables directamente del productor al consumidor.

Un marco significativo fue alcanzado en 2019, cuando fue promulgada la Ley Nº 6.691, que instituyó la Política de Apoyo a la Agricultura Urbana y Periurbana del Municipio de Río de Janeiro. Esta política fue concebida como parte integrante de las políticas agrícola, urbana y de seguridad alimentaria y nutricional, todas pautadas en principios de sustentabilidad.

Proyectándose hacia el futuro, el Plan Plurianual 2022/2025 de la Prefectura de Río de Janeiro prevé acciones para capacitar a los agricultores locales en la comercialización de sus productos y auxiliar en el flujo de la producción. Estas medidas buscan fortalecer aún más la economía local e incentivar el crecimiento continuo de la agricultura urbana y familiar.

En este contexto, el Mercado Municipal del Productor de la Zona Oeste, en Guaratiba, surge como un importante aliado para el flujo de las producciones de los agricultores, conectándolos a un mercado más amplio y diversificado.

Es importante notar que varias de las políticas aquí descritas acontecen en la Zona Oeste de la ciudad, reforzando aquí la hipótesis de que el enfoque de estas políticas moldea la región como agrícola. Es también interesante notar un desarrollo que en un primer momento se enfocaba más en políticas formativas de agricultores y después pasó a enfocarse más en políticas que garanticen espacios de circulación de mercancía y la creación de circuitos cortos.

Consideraciones Finales

El análisis histórico y normativo de las políticas de zonificación y uso del suelo urbano en el municipio de Río de Janeiro evidencia un proceso progresivo de reconocimiento y valorización de la agricultura urbana como componente estratégico del planeamiento territorial y de la promoción de la sustentabilidad socioambiental. Desde el Decreto Municipal nº 322/1976 hasta el Proyecto de Ley Complementaria nº 44/2021, se observa una trayectoria de ampliación del alcance de las políticas públicas, con énfasis creciente en la integración de la agricultura urbana a las dinámicas urbanas y a la promoción de la seguridad alimentaria, de la economía solidaria y de la justicia espacial.

La implementación de zonas específicas, el incentivo a la adopción de prácticas agroecológicas, la creación de equipamientos públicos orientados a la producción agrícola y la institucionalización de políticas como la Ley nº 6.691/2019 reflejan no apenas un avance legislativo, sino también un cambio de paradigma en la forma como el territorio urbano es concebido y gestionado. El énfasis reciente en la creación de mercados, ferias y circuitos cortos de comercialización indica una inflexión relevante en la agenda pública, orientada hacia la valorización de los sujetos productores y hacia el fortalecimiento de las economías locales.

Esta convergencia entre instrumentos de planeamiento urbano y políticas de agricultura urbana evidencia una tendencia de mayor alineamiento entre las prácticas existentes y las normativas institucionales, señalizando una apertura a la complejidad de las realidades urbanas y a la necesidad de abordajes más inclusivos y participativos. Tal proceso está, aún, en consonancia con compromisos internacionales asumidos por Brasil, como la Agenda 2030 de la ONU, lo que refuerza el papel de los municipios en la promoción de ciudades resilientes, sustentables y socialmente justas.

Como posibilidad para trabajos futuros, se considera relevante profundizar la investigación a partir de la escucha de técnicos, gestores públicos y agricultores urbanos, de forma a captar sus percepciones sobre la efectividad de las políticas en curso y los desafíos enfrentados en su implementación. Además de eso, el análisis de los impactos concretos del Proyecto de Ley Complementaria nº 44/2021 sobre la agricultura urbana carioca.

Referencias

BRASIL. [Constitución (1988)]. Constitución de la República Federativa de Brasil. Brasilia, DF: Supremo Tribunal Federal, 2023. 264 p. Disponible en: https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoConstituicao/anexo/CF.pdf. Acceso el: 11 ago. 2023.

BRASIL. Ley Federal de Parcelación del Suelo nº 6766, de 19 de diciembre de 1979. Dispone sobre la agricultura orgánica y da otras disposiciones. Diario Oficial de la Unión: Brasilia, DF, 20 dic. 1979.

BRASIL. Estatuto de la Ciudad. Ley 10.257, de 10 de julio de 2001. Reglamenta los arts. 182 y 183 de la Constitución Federal, establece directrices generales de la política urbana y da otras disposiciones. Diario Oficial de la Unión: Brasilia, DF, 11 jul. 2001.

BRASIL. Ley 10.831, de 23 de diciembre de 2003. Dispone sobre la Parcelación del Suelo Urbano y da otras disposiciones. Diario Oficial de la Unión: sección 1, Brasilia, DF, p. 8, 24 dic. 2003.

BRASIL. Ministerio de Salud. Secretaría de Atención a la Salud. Departamento de Atención Básica. Guía alimentaria para la población brasileña. 2. ed. 1. reimpresión. Brasilia, DF: Ministerio de Salud, 2014. 156 p.

COSTA, Geraldo Magela et al. Planos Diretores e Políticas Territoriais: Reflexões a partir de transformações no Vetor Norte de expansão da RMBH. In: Seminário sobre a Economia Mineira, 14., 2010, Diamantina. Anais [...]. Belo Horizonte: Cedeplar UFMG, 2010. N.p.

COSTA, Heloisa S. M.; CAMPANTE, Ana Lúcia Goyatá; ARAÚJO, Rogério P. Z. A dimensão ambiental nos planos diretores de municípios brasileiros: um olhar panorâmico sobre a experiência recente. In: BRASIL. Ministério das Cidades. Os planos diretores municipais Pós-Estatuto da Cidade: balanço crítico e perspectivas. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2011. p. 173-217.

FONSECA, Maria Fernanda de Albuquerque Costa; ALMEIDA, Lucia Helena Maria; COLNAGO, Nathalia Fendeler. Características, estratégias, gargalos, limites e desafios dos circuitos curtos de comercialização de produtos orgânicos no Rio de Janeiro: as feiras. Revista Brasileira de Agroecologia, Rio de Janeiro, v. 4, n. 2, p. 2599-2602, nov. 2009.

MONTE-MÓR, Roberto Luís. Planejamento urbano no Brasil: emergência e consolidação. Revista Eletrônica de Ciências Humanas e Sociais, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 71-96, 2007.

RÍO DE JANEIRO (Municipio). Decreto nº 322 de 3 de marzo de 1976. Aprueba el Reglamento de Zonificación del Municipio de Río de Janeiro. Diario Oficial del Municipio de Río de Janeiro: Río de Janeiro, 4 mar. 1976.

RÍO DE JANEIRO (Municipio). Ley nº 6.691, de 19 de diciembre de 2019. Dispone sobre la Política Municipal de Apoyo a la Agricultura Urbana y Periurbana. Diario Oficial del Municipio de Río de Janeiro: Río de Janeiro, 20 dic. 2019.

RÍO DE JANEIRO (Municipio). Parque Madureira tendrá la huerta urbana más grande del mundo. Municipalidad de Río de Janeiro, Río de Janeiro, sept. 2021a. Medio Ambiente – Noticias. Disponible en: https://prefeitura.rio/meio-ambiente/parque-madureira-tera-a-maior-horta-urbana-do-mundo/. Acceso el: 29 oct. 2021.

RÍO DE JANEIRO (Municipio). Plan Director de Desarrollo Urbano y Sostenible del Municipio de Río de Janeiro. Ley Complementaria nº 111, de 1º de febrero de 2011a. Dispone sobre la Política Urbana y Ambiental del Municipio, instituye el Plan Director de Desarrollo Urbano Sostenible del Municipio de Río de Janeiro y da otras disposiciones. Diario Oficial del Municipio de Río de Janeiro: Río de Janeiro, 2 feb. 2011.

RÍO DE JANEIRO (Municipio). Plan Director Decenal de la Ciudad de Río de Janeiro. Ley Complementaria nº 16 de 04 de junio de 1992. Dispone sobre la Política Urbana del Municipio, instituye el Plan Director Decenal de la Ciudad de Río de Janeiro y da otras disposiciones. Diario Oficial del Municipio de Río de Janeiro: Río de Janeiro, 5 jun. 1992.

RÍO DE JANEIRO (Municipio). Plan Director: proyecto prevé aumento del potencial constructivo en diversas áreas de la Zona Norte. Cámara Municipal de Río de Janeiro, Río de Janeiro, jun. 2022a. Noticias. Disponible en: http://www.camara.rio/comunicacao/noticias/1139-plano-diretor-projeto-preve-aumento-do-potencial-construtivo-em-diversas-areas-da-zona-norte. Acceso el: 11 ago. 2023.

RÍO DE JANEIRO (Municipio). Poder Ejecutivo. Diario Oficial del Municipio de Río de Janeiro, Río de Janeiro, año 21, n. 185., 18 dic. 2007. p. 29.

RÍO DE JANEIRO (Municipio). Poder Ejecutivo. Diario Oficial del Municipio de Río de Janeiro, Río de Janeiro, año 21, n. 186., 19 dic. 2007. p. 41.

RÍO DE JANEIRO (Municipio). Poder Ejecutivo. Diario Oficial del Municipio de Río de Janeiro, Río de Janeiro, año 24, n. 47., 25 may. 2010. p. 43.

RÍO DE JANEIRO (Municipio). Poder Ejecutivo. Diario Oficial del Municipio de Río de Janeiro, Río de Janeiro, año 25, n. 51., 26 may. 2011. p. 82.

RÍO DE JANEIRO (Municipio). Proyecto de Ley Complementaria nº 44 de 2021. Instituye la revisión del Plan Director de Desarrollo Urbano Sostenible. Río de Janeiro: SiPlan: CTPD, [enviado a la Cámara Municipal], sept. de 2021b. Disponible en: https://planodiretor-pcrj.hub.arcgis.com/. Acceso el: 11 ago. 2023.

SANTOS, R. F. Situação atual e perspectivas de desenvolvimento da Área de Planejamento 3 da Cidade do Rio de Janeiro. 2012. 103 p. Tesis (Maestría en Ingeniería Civil) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012.

SILVA, Bianca Mariquito Naime. O Planejamento de áreas rurais: um estudo sobre municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 2012. Trabajo de Fin de Grado (Licenciatura en Geografía) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012.

WUERGES, Edson Walmor; SIMON, Álvaro Afonso. Feiras-Livres como uma forma de popularizar a produção e o consumo de hortifrutigranjeiros produzidos com base na agroecologia. Revista Brasileira de Agroecologia, Rio de Janeiro, v. 2, n. 2, p. 567-570, out. 2007. Trabalho apresentado no V Congresso Brasileiro de Agroecologia, 2007, Guarapari.

Sobre los Autores

Yago Evangelista Tavares de Souza tiene licenciatura en Geografía por la Universidad Federal Fluminense y maestría, también en Geografía, por la Universidad Federal de Minas Gerais. Actualmente, en el doctorado de la UFF, investiga el desplazamiento forzado y las redes interpersonales que ayudan en la adaptación y resiliencia de personas en situaciones de desplazamiento, analizando cómo estas redes pueden influir en la planificación urbana y las políticas públicas dirigidas a los afectados.

Heloisa Soares de Moura Costa posee licenciatura en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Federal de Río de Janeiro (1976), maestría M Phil en Planificación Urbana - Architectural Association (1983), doctorado en Demografía por la Universidad Federal de Minas Gerais (1995) y postdoctorado en el Departamento de Geografía de la Universidad de California en Berkeley (1997/8). Actualmente es profesora titular del Departamento de Geografía de la Universidad Federal de Minas Gerais, teniendo como principales áreas de investigación: planificación urbana, geografía urbana, políticas públicas e implicaciones socioambientales. Fue coordinadora del GT Población y Medio Ambiente de la Asociación Brasileña de Estudios Poblacionales (2000-2002) y presidenta de la Asociación Nacional de Posgrado e Investigación en Planificación Urbana y Regional (2003-2005). Participa en consejos editoriales de revistas del área, entre ellas la Revista Geografías (UFMG). Editora Ejecutiva de la Revista de la UFMG. Fue miembro de los Consejos Municipales de Política Urbana y de Vivienda de Belo Horizonte. Investigadora del CNPq. Fue representante del área de PUR (2006-2009) y suplente del Área de Demografía (2011-2014) en el Comité de Asesoramiento de Ciencias Humanas y Sociales Aplicadas del CNPq. Coordina los siguientes Grupos de Investigación registrados en el Directorio del CNPq: Procesos espaciales y socioambientales: análisis urbano y regional y dinámica poblacional; y AUÊ! - Grupo de Estudios en Agricultura Urbana.

Contribuciones de los Autores

Conceptualización, Y.E.T.S., H.S.M.C., metodología, Y.E.T.S., H.S.M.C., software, Y.E.T.S., H.S.M.C., validación, Y.E.T.S., H.S.M.C., análisis formal, Y.E.T.S., H.S.M.C., investigación, Y.E.T.S., H.S.M.C., recursos, Y.E.T.S., H.S.M.C., curaduría de datos, Y.E.T.S., H.S.M.C., redacción—preparación del borrador original, Y.E.T.S., H.S.M.C., redacción—revisión y edición, Y.E.T.S., H.S.M.C., visualización, Y.E.T.S., H.S.M.C.

Conflictos de Interés

Los autores declaran no tener conflictos de interés.

Sobre la Coleção Estudos Cariocas

La Coleção Estudos Cariocas (ISSN 1984-7203) es una publicación dedicada a estudios e investigaciones sobre el Municipio de Río de Janeiro, vinculada al Instituto Pereira Passos (IPP) de la Secretaría Municipal de la Casa Civil de la Alcaldía de Río de Janeiro.

Su objetivo es divulgar la producción técnico-científica sobre temas relacionados con la ciudad de Río de Janeiro, incluyendo sus conexiones metropolitanas y su inserción en contextos regionales, nacionales e internacionales. La publicación está abierta a todos los investigadores (sean empleados municipales o no), abarcando áreas diversas — siempre que aborden, parcial o totalmente, el enfoque espacial de la ciudad de Río de Janeiro.

Los artículos también deben alinearse con los objetivos del Instituto, a saber:

- promover y coordinar la intervención pública en el espacio urbano del Municipio;

- proveer e integrar las actividades del sistema de información geográfica, cartográfica, monográfica y de datos estadísticos de la Ciudad;

- apoyar el establecimiento de las directrices básicas para el desarrollo socioeconómico del Municipio.

Se dará especial énfasis a la articulación de los artículos con la propuesta de desarrollo económico de la ciudad. De este modo, se espera que los artículos multidisciplinarios enviados a la revista respondan a las necesidades de desarrollo urbano de Río de Janeiro.

[1] “Ordenación del proceso de urbanización con miras a la protección ambiental mediante el control de la contaminación, la preservación de los recursos naturales y la recuperación de los elementos destruidos" (Anteproyecto de la Ley de Desarrollo Urbano de 1977, p. 1)

[2] “III-B - a lo largo de las aguas corrientes y estancadas, las áreas de franjas no edificables deberán respetar la ley municipal o distrital que apruebe el instrumento de planificación territorial y que defina y reglamente el ancho de las franjas marginales de los cursos de agua naturales en zona urbana consolidada, en los términos de la Ley nº 12.651, de 25 de mayo de 2012, con la obligatoriedad de reserva de una franja no edificable para cada tramo de margen, indicada en diagnóstico socioambiental elaborado por el Municipio; (Incluido por la Ley nº 14.285, de 2021) [...] § 3º Si es necesario, la reserva de franja no edificable vinculada a ductos será exigida en el ámbito del respectivo licenciamiento ambiental, observándose criterios y parámetros que garanticen la seguridad de la población y la protección del medio ambiente, conforme lo establecido en las normas técnicas pertinentes. (Incluido por la Ley nº 10.932, de 2004)” (BRASIL, 1979).

[3] “Control del Uso del Suelo de modo que se evite: [...] IX - protección, preservación y recuperación del medio ambiente” (Anteproyecto de Ley de Desarrollo Urbano de 1982, p. 165).

[4] “Art. 14. En la promoción del desarrollo urbano, la Unión deberá: [...] g) protección al medio ambiente” (Anteproyecto de Ley de Desarrollo Urbano de 1982, p. 167).

[5] “Art. 2º La política urbana tiene por objetivo ordenar el pleno desarrollo de las funciones sociales de la ciudad y de la propiedad urbana, mediante las siguientes directrices generales:

I - garantía del derecho a ciudades sostenibles, entendido como el derecho a la tierra urbana, a la vivienda, al saneamiento ambiental, a la infraestructura urbana, al transporte y a los servicios públicos, al trabajo y al ocio, para las presentes y futuras generaciones” (Ley Nº 10.257, de 10 de julio de 2001, p. 1).

[6] VII - integración y complementariedad entre las actividades urbanas y rurales, teniendo en cuenta el desarrollo socioeconómico del Municipio y del territorio bajo su área de influencia” (Ley Nº 10.257, de 10 de julio de 2001, p. 3).

[7] “XV - garantía de espacios para el desarrollo de actividades agrícolas, principalmente para la producción de hortalizas, frutas y productos de granja, así como la cría de animales” (Río de Janeiro, 1992, s/p).

[8] “Art. 206 Son programas prioritarios de la política de desarrollo económico, científico y tecnológico:

[...] III - programa de estímulo a las actividades agrícolas y pesqueras” (Río de Janeiro, 1992, s/p).

[9] Por “áreas frágiles de bajíos”, se entienden áreas de recarga hídrica, vegas y otras similares, relacionadas con la hidrología del lugar.

[10] Se plantea como hipótesis que las dos principales motivaciones para que se establezca un territorio íntegramente como urbano sean: a) el aumento de la recaudación o; b) el mayor control del ayuntamiento sobre el territorio en cuestión para futuros fraccionamientos. Esta es una hipótesis que necesita ser mejor desarrollada por investigaciones futuras.

[11] Sería importante en investigaciones futuras saber si esta es una experiencia que se replica en otras ciudades; de ser así, constituye un factor relevante en la construcción de políticas públicas tanto a nivel federal como municipal. La legislación ya ha cambiado, por lo que cabe preguntarse si muchos otros municipios tienen la misma experiencia, aunque quizá esta nota al pie ya no sea necesaria.

[12] “VIII – incentivo a la actividad agrícola, de cría de animales de pequeño porte y pesquera, como garantía de la seguridad alimentaria en la Ciudad y generación de empleos e ingresos.” (RÍO DE JANEIRO, 2021b, s/p).

[13] PACTO de Milán para la Política Alimentaria Urbana = MILAN Urban Food Policy Pact. 2015. Disponible en: https://rio30.rio/parceiro/pacto-de-milao-para-politica-de-alimentacao-urbana/. Acceso el: 11 ago. 2023.

[14] Aunque se trate de la misma institución, aparece varias veces con nombres diferentes, a veces como Escuela de Agricultura Urbana, otras veces como Escuela de Agricultura Familiar.