Volume 13 Edição 3 *Autor(a) correspondente fj.moraes3@gmail.com Submetido em 26 abr2025 Aceito em 1 jul 2025 Publicado em 13 jul 2025 Como Citar? MORAES JUNIOR, Flávio José. Patrimônio invisibilizado: escravidão, tráfico ilegal e a urgência de tombamento da Casa do Porto na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Coleção Estudos Cariocas, v. 13, n. 3, 2025.

DOI: 10.71256/19847203.13.3.140.2025 O artigo foi originalmente submetido em PORTUGUÊS. As traduções para outros idiomas foram revisadas e validadas pelos autores e pela equipe editorial. No entanto, para a representação mais precisa do tema abordado, recomenda-se que os leitores consultem o artigo em seu idioma original.

| Patrimônio invisibilizado: escravidão, tráfico ilegal e a urgência de tombamento da Casa do Porto na Zona Oeste do Rio de Janeiro Invisible Heritage: slavery, illegal trafficking, and the urgent need to preserve the Casa do Porto in the Western Zone of Rio de Janeiro Patrimonio invisibilizado: esclavitud, tráfico ilegal y la urgencia de la protección de la Casa do Porto en la Zona Oeste de Río de Janeiro Flávio José de Moraes Junior¹ 1Universidade Federal Fluminense: Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/nº,

São Domingos, Niterói, RJ, CEP 24210-201, https://orcid.org/0000-0002-9145-7924,

e-mail: fj.moraes3@gmail.com

Resumo Este artigo analisa a relevância histórica da Casa do Porto, estrutura localizada em Barra de Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro, como patrimônio material vinculado à primeira e segunda escravidão no Brasil. Por meio de pesquisa documental, história oral, análise de fontes iconográficas e informações do banco de dados SlaveVoyages.org, demonstra-se o papel estratégico do local no desembarque clandestino de africanos escravizados durante os séculos XVIII e XIX. Diante da vulnerabilidade das ruínas, defendemos a urgência de tombamento, estudos arqueológicos e políticas de memória que integrem a comunidade local. Palavras-chave: Escravidão ilegal; Patrimônio material; Tráfico transatlântico; Rio de Janeiro; Memória histórica. Abstract This article analyzes the historical significance of the Casa do Porto, a structure located in Barra de Guaratiba, in the West Zone of Rio de Janeiro, as a tangible heritage site linked to both the first and second periods of slavery in Brazil. Through documentary research, oral history, analysis of iconographic sources, and data from the SlaveVoyages.org database, the article demonstrates the site's strategic role in the clandestine landing of enslaved Africans during the 18th and 19th centuries. In light of the vulnerability of the ruins, the study advocates for urgent heritage listing, archaeological research, and memory policies that actively engage the local community. Keywords: Illegal slavery; Tangible heritage; Transatlantic trafficking; Rio de Janeiro; Historical memory. Resumen Este artículo analiza la relevancia histórica de la Casa do Porto, una estructura ubicada en Barra de Guaratiba, Zona Oeste de Río de Janeiro, como patrimonio material vinculado a la primera y segunda esclavitud en Brasil. A través de investigación documental, historia oral, análisis de fuentes iconográficas e información del banco de datos SlaveVoyages.org, se demuestra el papel estratégico del sitio en el desembarco clandestino de africanos esclavizados durante los siglos XVIII y XIX. Frente a la vulnerabilidad de las ruinas, se defiende la urgencia de su protección oficial, la realización de estudios arqueológicos y la implementación de políticas de memoria que integren a la comunidad local. Palabras clave: Esclavitud ilegal; Patrimonio material; Tráfico transatlántico; Río de Janeiro; Memoria histórica. |

- Introdução

Escrevo este artigo no intuito de evidenciar a urgência do tombamento, preservação e estudo de estruturas legadas da primeira e segunda escravidão em Barra de Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro, que atualmente se encontram em estado de grande vulnerabilidade material.

Busco aqui descrever resumidamente o histórico de pesquisa sobre os patrimônios materiais legados da escravidão em Barra de Guaratiba em primeira pessoa, no intuito de evidenciar como a relação com o território, sendo um historiador-morador, auxiliou na percepção desses locais e na descoberta de fontes orais. Em 2023, fui contemplado com um edital de desenvolvimento de uma série sobre o bairro de Santa Cruz, localizado na Zona Oeste. Ao pesquisar o bairro, que possuía uma territorialidade extensa no período do século XVI, me deparei com documentos sobre a Restinga da Marambaia e a longa história de escravidão do local. O encontro com os arquivos foi um achado, principalmente por morar em Barra de Guaratiba e observar que essa história foi apagada pelo espaço urbano, esquecida da memória comum das novas gerações.

O encontro com os arquivos e as histórias do período da escravidão me colocaram em uma perspectiva mental em que passei a imaginar o funcionamento dessa instituição no bairro. Tradicionalmente, no bairro, quando a maré está vazando, os moradores descem a maré, deixando a correnteza levar, indo do manguezal, passando pelo Canal do Bacalhau e chegando na chamada Prainha. Foi em uma dessas descidas na maré que reparei em um elemento. O canal possui duas pontes, uma realizada no começo do século XX e outra na década de 1970. Embaixo da ponte construída na década de 1970, há uma construção, com uma base de pedras amareladas multiformes. Passei horas observando a construção, parecia evidente que a única entrada para a Baía de Sepetiba em muitos quilômetros havia sido ocupada no passado, sendo um lugar estratégico, importante comercial e militarmente.

O presente artigo investiga a importância histórica da Casa do Porto, localizada em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, propondo sua preservação como patrimônio material vinculado ao sistema escravista brasileiro, com ênfase na chamada Segunda Escravidão. A pesquisa parte da hipótese de que a Casa do Porto foi utilizada como ponto estratégico para o desembarque clandestino de africanos escravizados, especialmente após a proibição oficial do tráfico negreiro em 1831.

A metodologia adotada combina diferentes abordagens: análise documental, uso da história oral, levantamento iconográfico e consulta à base de dados internacional SlaveVoyages.org. O artigo se apoia em autores como Dale Tomich (2011), Ynaê Lopes dos Santos (2022), Thiago Campos Pessoa (2015, 2018), Marcus de Carvalho (2012) e Maria Sarita Cristina Mota (2009), que oferecem aportes teóricos e empíricos sobre o funcionamento do tráfico ilegal, a formação do complexo cafeeiro, a modernidade escravista e a dinâmica fundiária no Rio de Janeiro oitocentista.

Ao adotar uma perspectiva territorializada, a pesquisa incorpora a condição de pesquisador-morador da região, o que contribui para a valorização de fontes orais e da memória coletiva como instrumentos analíticos. O artigo argumenta que o reconhecimento da Casa do Porto como patrimônio histórico e sua consequente preservação podem contribuir para a construção de políticas de memória e o desenvolvimento cultural e econômico local.

- Barra de Guaratiba: um grande engenho

Barra de Guaratiba é uma região pouco abordada pela historiografia. Se destaca a tese de Maria Sarita Cristina Mota (2009) onde são abordadas diversas características demográficas, econômicas e sociais da Freguesia de Guaratiba da colonização e o estabelecimento dos primeiros Engenhos de Açúcar. A própria pesquisa sobre o tráfico negreiro ilegal na Marambaia, que tem uma produção acadêmica extensa, qualificada e complexa, menciona muito pouco o bairro. Vale destacar as pesquisas de Ynaê Lopes dos Santos, Hebe Mattos e Thiago Campos Pessoa que produziram estudos riquíssimos sobre a chamada segunda escravidão na Marambaia e no Vale do Café, o que me ofereceu muitas fontes e uma imagem do que essa parte da província do Rio de Janeiro significava enquanto território.

Figura 1: Registro próprio realizado no Canal do Bacalhau de partes das ruínas da antiga Casa do Porto.

Fonte: Acervo pessoal.

Minha primeira fonte foi a história oral. Ao pesquisar sobre Barra de Guaratiba para um documentário, conheci o “Seu Chiquinho”, um senhor de 96 anos, com uma lucidez e memória invejáveis. Ele escreveu diversos livros sobre o bairro, documentando partes importantes da sua história. Seu Chiquinho é descendente das primeiras colônias de pescadores da região e participou da construção da ponte antiga, no período da Segunda Grande Guerra. Generoso, me apresentou histórias extraordinárias que só a sensibilidade de um poeta pode captar. Faleceu aos 100 anos. Em conversa com Seu Chiquinho sobre as ruínas, ele disse que o local era a “Casa do Porto”, um antigo casarão que servia de desembarque de escravizados e produtos dos chamados “secos e molhados”, que eram vendidos ali, por isso o nome Canal do Bacalhau, a origem se dá pela venda de peixes secos para a travessia atlântica. Seu Chiquinho falava que sua mãe o proibia de brincar ali, pelo passado sombrio da escravidão. Acreditava-se que o lugar era mal-assombrado.

Seu Chiquinho fez duas menções em distintos livros à Casa do Porto. Escreveu em seu livro Barra de Guaratiba: Sua Vida, seu povo, seu passado (2004), no subcapítulo “Templos”:

A Igreja Nossa Senhora da Saúde, existente no alto do Morro da Vendinha, adveio de uma construção em forma de abrigo e servia de Casa de Oração (oratório). Os que compareciam para atos litúrgicos eram controlados por guardas que faziam parte de um comitê.

Desse abrigo, fiscalizavam o tráfico negreiro através da visão ampla que tinham da Baía de Sepetiba, rios, canais, possibilitando um controle completo de barcos que entravam e saíam a mar aberto.

Segundo se conclui, ao lado da Casa do Porto, que hoje não existe, mas existe construída junto à maré, próximo à entrada da Barra, ficava o Ancoradouro dos barcos. (Siqueira, 2004, p. 21)

Em outro livro de Seu Chiquinho, Barra de Guaratiba e a II Guerra Mundial (2009), ele menciona a chamada “Casa do Porto”, ao relatar o processo de construção da primeira ponte sobre o Canal do Bacalhau:

Ocupar uma casa denominada” Casa do Porto”, junto ao canal, para instalação dos dirigentes dos serviços e do pessoal de escritório. Esta casa, com dois andares, foi construída sobre as pedras do canal, na mais alta maré, por um Senhor de Engenho, que deixava de quarentena seus escravos e onde tinha até uma custódia (...) (Siqueira, 2008, p. 29.)

Na fotografia gentilmente cedida por Beto, filho de Chiquinho, é possível ver no local que hoje é a nova ponte um casarão que aparenta ser alto, com um porão. Em cima do morro, o último ponto branco é a Igreja Nossa Senhora da Saúde, ponto de observação privilegiado para a Casa do Porto. Interessante notar também que atualmente, em meio às ruínas, existe uma galeria de pedras, onde as águas fluviais do Caminho da Vendinha descem. Provavelmente, há mais de 200-300 anos, algum córrego ou desvio fluvial corria até o local, provendo água doce. Conversando com o filho do Seu Chiquinho, ele encontrou uma segunda foto que apresenta muito bem a Casa do Porto no Canal.

Figura 2: Casa do Porto vista de dentro da Marambaia, próximo ao mangue. Atrás se vê a Rua da Vendinha.

Fonte: Fotografia disponibilizada no livro Barra de Guaratiba e a II Guerra Mundial - Siqueira (2009).

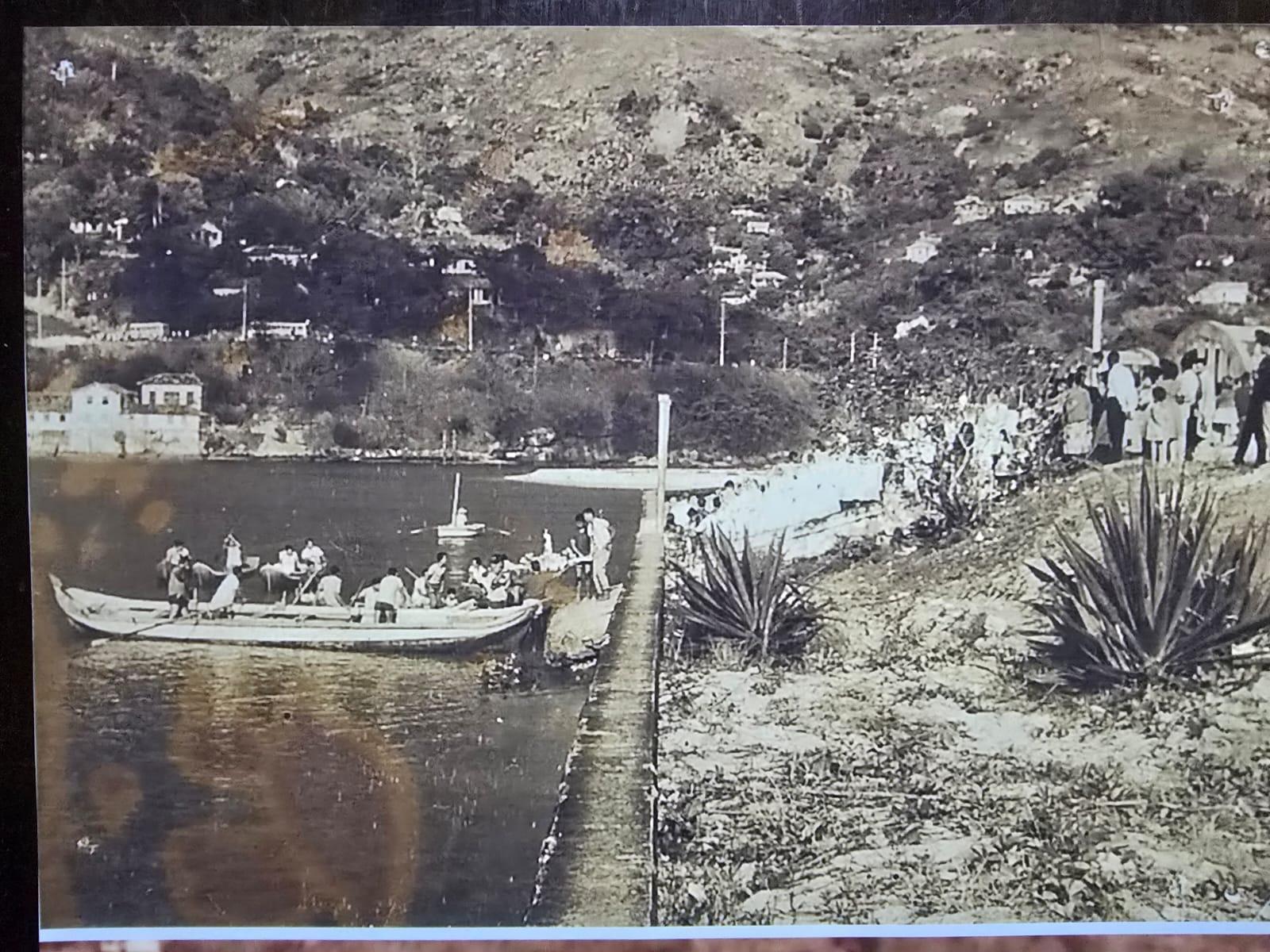

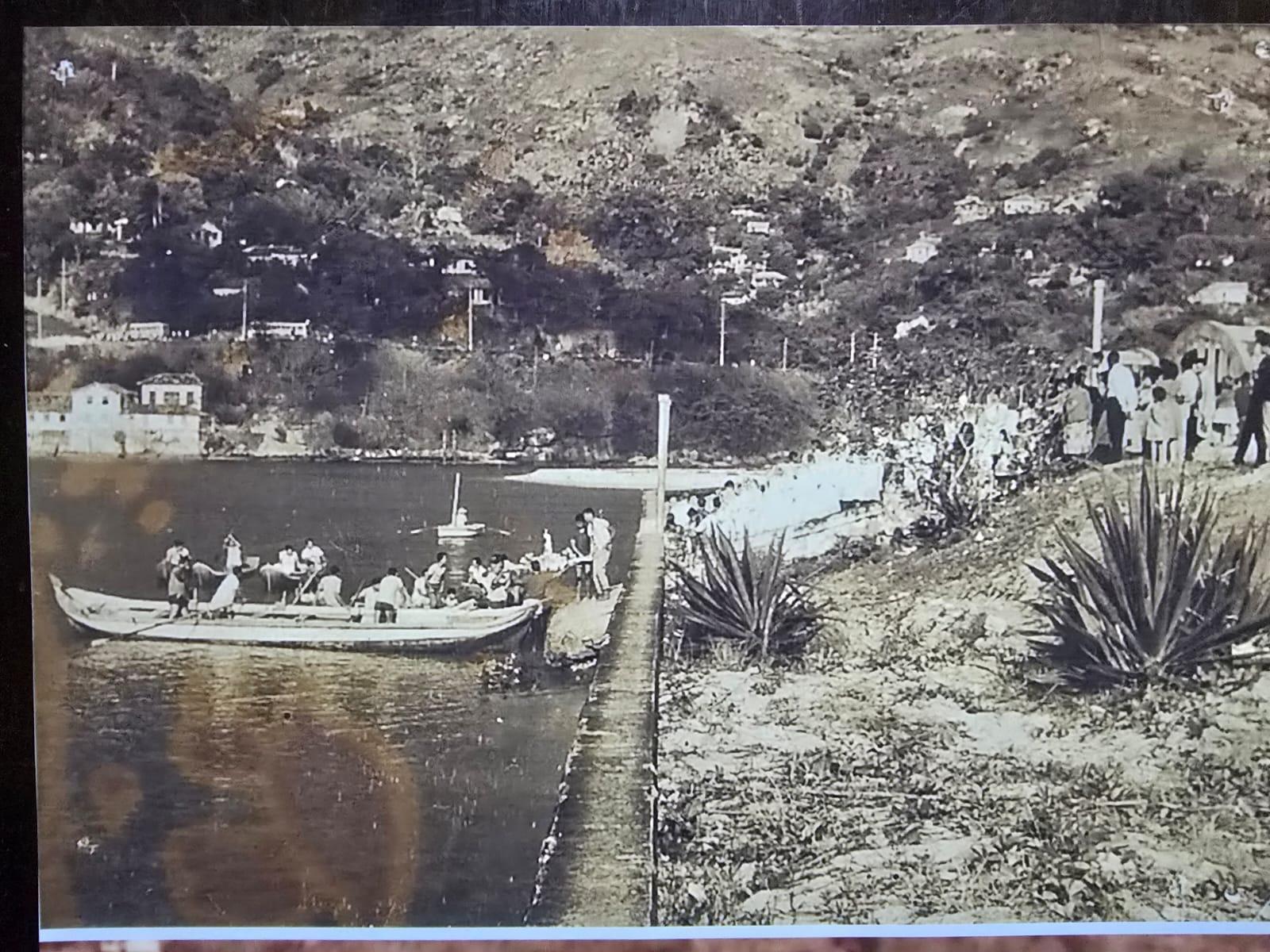

Figura 3: Trabalhadores desembarcam na Marambaia para a construção da ponte, ao fundo se vê a Casa do Porto.

Fonte: Fotografia do acervo pessoal da família Serqueira.

Nos escritos de Chiquinho e nas suas histórias orais, são abundantes os indícios da instrumentalização da Casa do Porto para o funcionamento da Escravidão e a circulação de itens estratégicos para a travessia atlântica. Convido o leitor ao exercício de imaginar como era importante uma construção de pedra, anterior a existência de qualquer pedreira na região, durante os séculos XVI e XVII, considerando um cenário instável de rebeliões, escravização, invasão estrangeira, ações de piratas, etc. Um exemplo disso é a invasão francesa de 1710 pelo corsário de Jean François Du Clerc que se iniciou em Barra de Guaratiba com apoio dos Tupinambás. É preciso remontar a importância de uma casa de pedra em um contexto de guerra colonial. O próprio exército, já no século XX, aproveitou o casarão como centro operacional da construção da ponte.

Na tese de Mota (2009), indica que a posse de Guaratiba por Manoel Veloso Espinha se deu por prêmio e reconhecimento pelo chamado “apresamento de indígenas”, ou seja, o ataque militar em expedições contra os tupinambás da região. Citando o estudo de Fragoso (2001), a autora indica que os engenhos iniciais de Guaratiba utilizaram os “escravos da terra” para um processo de acumulação de capital, inclusive comercializando essa mão-de-obra, considerando também que Espinha havia migrado de São Vicente, local principal da comercialização de indígenas no Brasil. A autora evidencia nos conflitos pela posse da terra a importância de regiões próximas ao mar.

A ocupação explica-se pelo aproveitamento produtivo dessas áreas, tais como o fato de os solos próximos aos rios serem mais férteis; de propiciarem mananciais de águas para os engenhos; da possibilidade da prática da pesca; da construção e controle de embarcadouros para o escoamento das mercadorias. O controle dessas áreas muitas vezes significava vantagens econômicas aos proprietários, sobretudo no controle dos pequenos portos que interligavam a região ao mercado central da cidade. (Mota, 2009, p. 153)

Como indica Mota (2009), desde o início da colonização da Freguesia de Guaratiba, iniciou-se uma atividade agrária intensa, sendo o local com maior quantidade de engenhos junto à Irajá. Provavelmente o Canal do Bacalhau era ocupado - a entrada de um estuário natural, com profundidade, um local vantajoso para o desembarque de escravizados e outras mercadorias. No mapa populacional realizado em 1797, analisado por Machado (2015), indica que 58,8% da população era composta por escravizados, sendo a Freguesia de Guaratiba o local com o maior número de Engenhos de Açúcar, cerca de 14 engenhos, com 6,675 cativos empregados na fabricação do açúcar e da cachaça. Esses escravizados, em sua maioria, chegavam provavelmente por barcos, desembarcados em portos. As toneladas de açúcar produzidas nos 14 engenhos pelos milhares de escravizados certamente não eram transportadas por estradas.

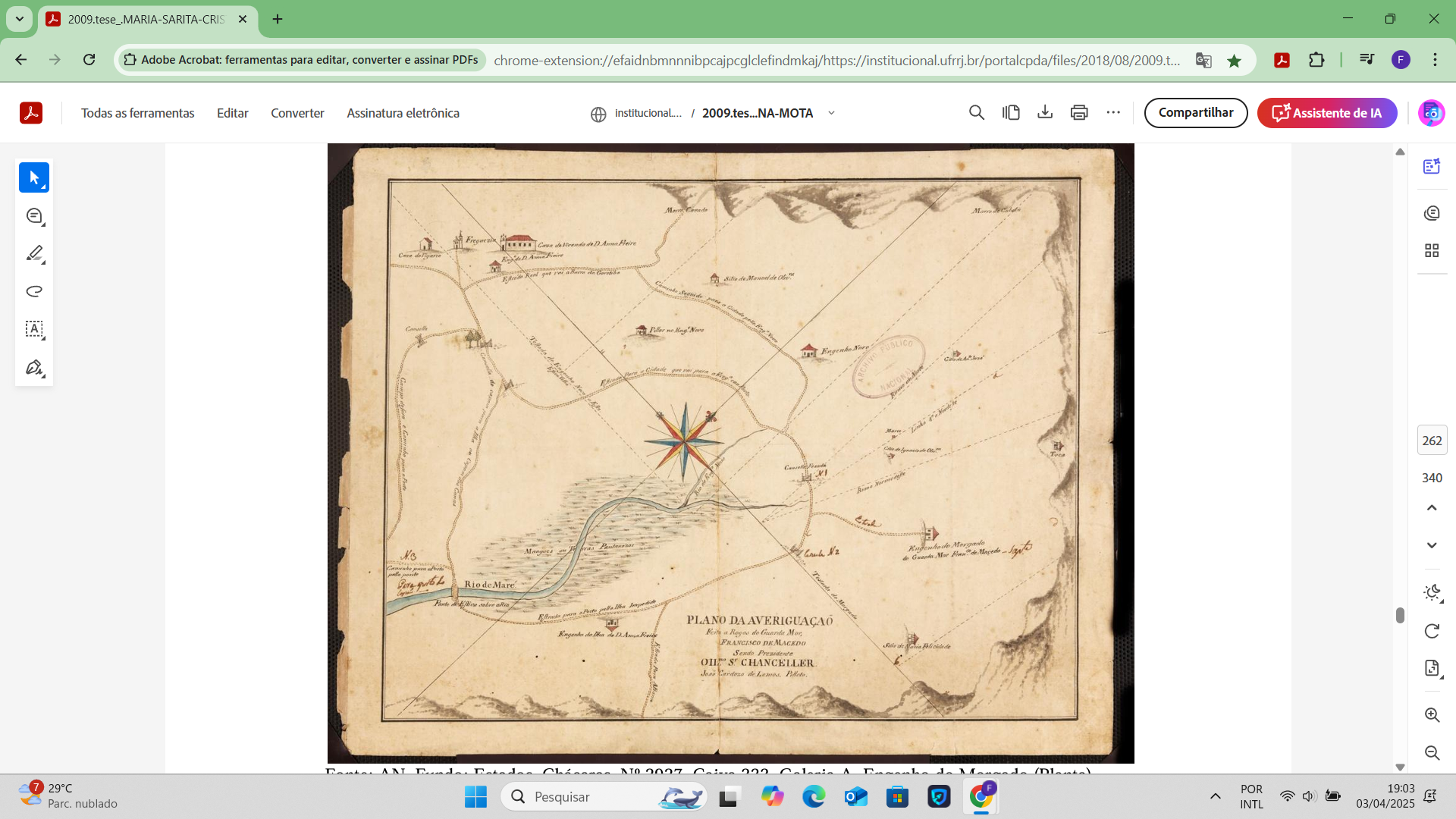

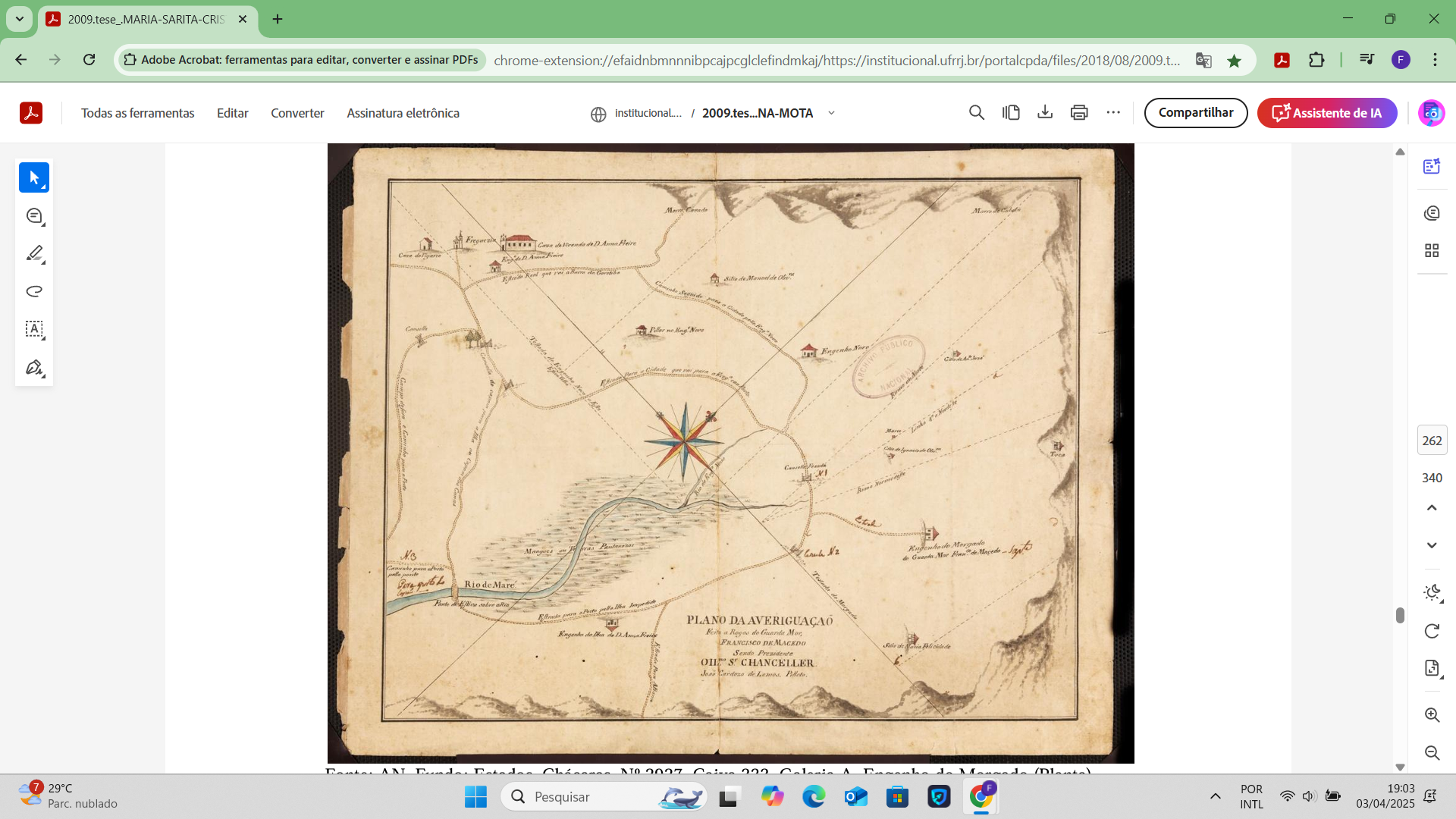

Do século XVI ao XIX, Guaratiba permanecia isolada por estradas de difícil acesso, o que inviabilizava o escoamento das toneladas de mercadorias ali produzidas. O transporte marítimo, portanto, era o principal meio utilizado. Na memória urbana de Guaratiba, apagou-se a lembrança dos rios navegáveis, como o Rio Piraquê, que se estendia até a freguesia de Campo Grande. Mota (2009) destaca um conflito fundiário entre Francisco de Macedo Vasconcelos, proprietário do Engenho do Morgado, e D. Ana de Sá Freire. Sem acesso ao mar, Vasconcelos utilizava as terras do engenho vizinho para escoar sua produção, até que um acordo foi firmado, permitindo-lhe acesso ao mar por Barra de Guaratiba. Como afirma a autora: “Os portos e embarcadouros eram alugados pelos senhores de engenho para o transporte do açúcar e de aguardente e demais gêneros alimentícios.” (Mota, 2009, p. 261)

Figura 4: Mapa da Região de Barra de Guaratiba e da atual Ilha de Guaratiba.

Fonte: Retirada da tese de Mota (2009), disponível no Arquivo Nacional.

Na documentação desse acordo entre senhores de engenho, foi produzido um mapa mostrando o Engenho do Morgado, localizado no bairro de Ilha de Guaratiba, e o Engenho de D. Anna Freire, próximo ao mar, em Barra de Guaratiba. No mapa, mostra o local onde havia o impasse de acesso, próximo ao que está denominado como “Rio de Maré”, próximo a “mangues e terras pantanosas”. Esse local de saída ao mar apresenta todas as características da região da Casa do Porto, entrada do estuário natural, conexão entre o mar aberto e o mangue.

Mota (2009), ao analisar a carta de doação das terras de Guaratiba para a matriz São Salvador do Mundo, destaca o trecho: “fica-se sabendo que a Fazenda era constituída com 430 braças de testada, indo do Porto da Figueira à Barra de Guaratiba (Picão)”[1]. O marco territorial do Porto da Figueira evidencia a importância das saídas para o mar, além disso, essa carta de 1750 indica que as estruturas portuárias estavam presentes na região desde o início da colonização.

As estruturas portuárias se tornam ainda mais importantes para a chamada Segunda Escravidão, tendo em vista a proibição do tráfico negreiro. O período da Segunda Escravidão está ligado com o ciclo do café durante o século XIX. O historiador Dale Tomich (2011) evidencia que, durante o século XIX, houve um aumento exponencial da escravidão em regiões como Cuba, Brasil e o sul dos Estados Unidos. A industrialização europeia, significada por importantes teóricos como Karl Marx e Adam Smith como antítese do modelo escravagista, segundo Tomich (2011), eram partes fundamentais de um mesmo processo econômico. O tabaco, o açúcar, o café, o algodão advindo de plantations do Novo Mundo eram a base econômica da produção industrial.

- Do açúcar ao café

A visão de Tomich (2011) ajuda a compreender que o ciclo da produção de café no Rio de Janeiro baseado na mão-de-obra escravizada não era um ativo econômico próximo do fim, mas um investimento com sólida demanda europeia advinda da expansão da segunda revolução industrial. A segunda escravidão brasileira é moderna, capitalista e globalizada, se desenvolve de forma emanada com o capitalismo liberal brasileiro. Como mostra Santos (2022), a modernização jurídica do Império brasileiro, com a constituição de 1824 e código penal de 1830, apresentaram formas e linguagens liberais para garantir a perpetuação do modelo de desenvolvimento pautado na escravidão.

Tomich (2011) demonstra que a escravidão não era uma instituição destinada a desaparecer, em decadência “natural”, mas sim parte fundamental da modernidade. O fim desse modelo de trabalho se deu sobretudo pela luta dos movimentos abolicionistas. Ynaê Lopes dos Santos (2022) demonstra em seu artigo como, após a independência brasileira em 1822, a elite brasileira optou pela continuidade da escravidão. A constituição de 1824 e o código penal de 1830, segundo a autora demonstram cabalmente que o Estado Brasileiro se colocava enquanto garantidor da relação escravo/senhor, em um contexto de modelo “liberal”, na qual o escravizado era visto enquanto propriedade privada, coexistindo perfeitamente com o trabalho assalariado. Como afirma a autora:

Essa abordagem foi se consolidando ao longo dos anos iniciais do Império do Brasil, mesmo porque o número de escravizados cresceu exponencialmente, tanto nas cidades quanto no campo. Esse crescimento era consequência direta de outro aspecto que o Estado Nacional brasileiro tomou para si ao apostar na escravidão: garantir o amplo acesso à propriedade escrava. (Santos, 2022, p.73)

Augusto Malta, lendário fotógrafo, o primeiro da administração pública do Brasil, registrou o casarão antes do início da construção da primeira ponte na década de 1930.

Figura 5: Imagem realizada da Casa do Porto. -

Fonte: Foto de Augusto Malta - Museu da Imagem e do Som, Rio de Janeiro.

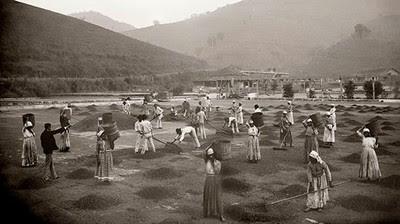

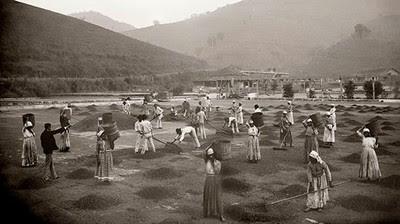

Augusto Malta, no período fotógrafo direcionado para o registro de obras da prefeitura, registrou o casarão antes da modificação pelo exército para adaptação de um centro de operação para construção da primeira ponte sobre o Canal do Bacalhau. Poucos anos antes, em 1882, o fotógrafo Marc Ferrez fotografou as fazendas de café no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro. Local pertencente aos traficantes de escravizados da família Souza Breves. Um dos pontos da fotografia abaixo é a semelhança da arquitetura da Casa do Porto em relação ao casarão registrado em 1882 no Vale do Café.

Figura 6: Escravizados na lavoura de café.

Fonte: Marc Ferrez, fotografia presente no acervo do Instituto Moreira Salles.

Figura 7: Mesma fotografia de Marc Ferrez, ampliada.

Fonte: disponível no livro de Thiago Campos Pessoa (2015).

As telhas, as colunas, as varandas, a estrutura é muito próxima da registrada por Augusto Malta. As imagens e as diferentes camadas das ruínas corroboram para a hipótese de que a Casa do Porto foi uma estrutura utilizada em distintas fases da escravidão brasileira, passando pela colonização e indo até a chamada segunda escravidão do Império brasileiro.

Como evidencia Pessoa (2015), a estrutura de cabotagem para exportação do café produzido no Vale do Paraíba após 1830, com fechamento de portos importantes como o Valongo, foi largamente utilizada para o tráfico negreiro ilegal. Há um processo contínuo dessas estruturas em pedra para o funcionamento do tráfico negreiro:

Na porção fluminense, dezenas de portos foram construídos de Paraty a Guaratiba, na encruzilhada entre o escoamento de café e a recepção de africanos na clandestinidade (…)Em meados da década de 1830, diante do fechamento do tráfego nos portos de desembarque tradicionais da província, como o famoso mercado Valongo, estruturas edificadas, a princípio, para atender os negócios da cabotagem, passaram também a ser revertidas para o comércio negreiro em escala atlântica. (Pessoa, 2015. p. 1-9)

Segundo De Carvalho (2012), o desembarque de pessoas escravizadas exigia uma estrutura complexa, inicialmente concentrada em grandes centros urbanos. Nessas localidades, havia acesso a recursos essenciais, como água potável, assistência médica, alimentos e segurança garantida pelo Estado. Contudo, quando esse processo foi deslocado para áreas distantes das cidades, outros fatores tornaram-se decisivos: a seleção de praias, a presença de estuários naturais e a existência de infraestruturas prévias foram elementos críticos para as operações.

Além disso, o desembarque clandestino gerava uma economia paralela de serviços e comércios. Entre eles, destacava-se a contratação de marinheiros para manobras navais, o uso de canoas e pequenas embarcações para guiar navios até a costa, e a organização de depósitos para separar escravizados doentes daqueles considerados saudáveis. Esses espaços também serviam para aprisionamento temporário, exigindo acesso à água, alimentos, medicamentos e até a presença de indivíduos poliglotas, responsáveis por mediar a recepção e a divisão dos cativos conforme suas aptidões.

O sistema, consolidado ao longo de mais de três séculos, adaptava-se à clandestinidade, tornando-se mais vulnerável. Qualquer falha logística, como a escassez de água potável, a falta de medicamentos, a insuficiência alimentar ou a exposição militar, poderia resultar na morte ou “roubo” de todos os escravizados, representando um risco econômico no cálculo dos traficantes. Por fim, o local escolhido precisava ainda permitir reparos rápidos nas embarcações, garantindo que profissionais especializados estivessem disponíveis para manutenções emergenciais, considerando que o navio deveria retornar rapidamente ao alto mar (Carvalho, 2015).

Em síntese, o negócio era muito lucrativo, mas tratava-se de uma operação arriscada sob a ótica capitalista, dependente de uma rede intrincada de recursos e agentes, cujo sucesso exigia precisão logística. No artigo de Carvalho (2015), o autor cita casos onde fazendeiros locais e autoridades roubaram escravizados de navios tumbeiros em condições vulneráveis, que por ventura desciam em praias desconhecidas.

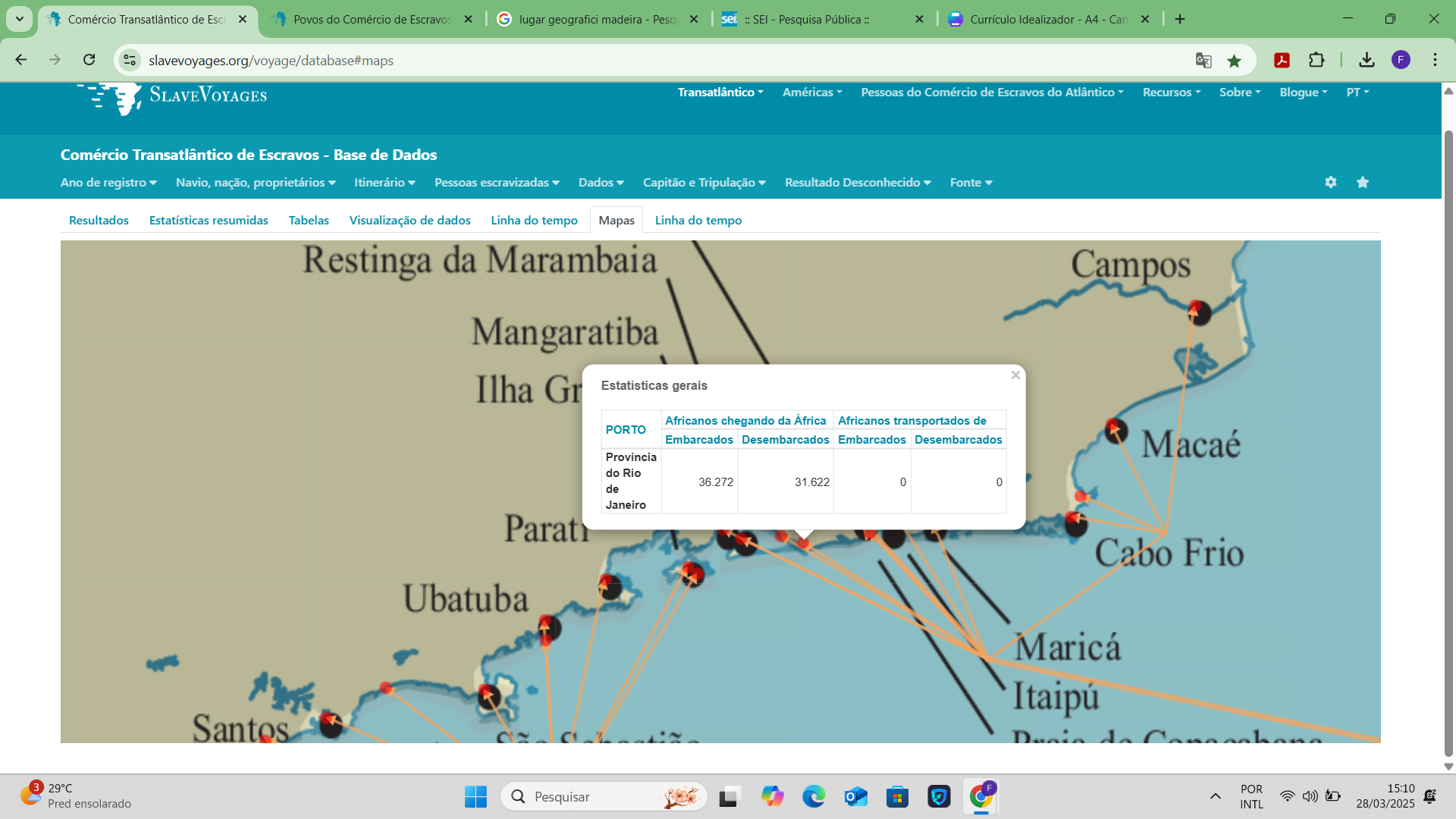

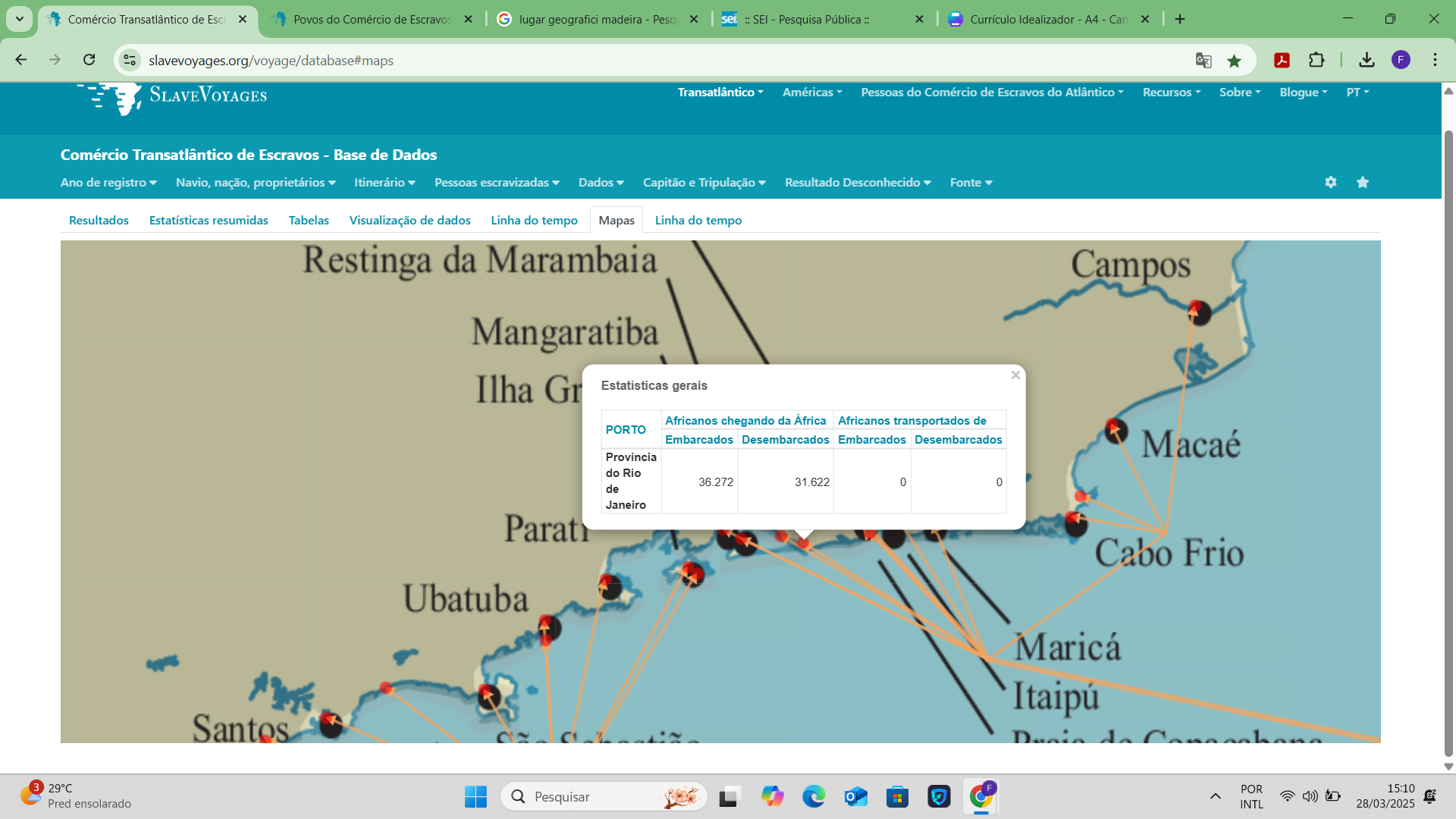

Pesquisando no site SlaveVoyages.org, um banco de dados abrangente e interativo que documenta o tráfico transatlântico de escravizados entre os séculos XVI e XIX, encontrei um mapa que indicava exatamente o ponto da chamada “Casa do Porto”, indicando o desembarque de 31,622 africanos sequestrados. No mesmo mapa, indica ainda a existência de um porto em uma ilha do manguezal, o Porto da Figueira, já indicado também por Chiquinho como um lugar de leilão de escravizados, local que na década de 1980 abrigou o Clube Marambaia.

Figura 8: Captura de tela do mapa produzido sobre tráfico negreiro na costa brasileira.

Figura 8: Captura de tela do mapa produzido sobre tráfico negreiro na costa brasileira.

Fonte: Captura de tela do site https://www.slavevoyages.org/

Na base de dados é possível ver o nome dos navios, capitães, local de partida, número de cativos e ano da viagem. A viagem mais recente registrada no lugar denominado como “Província do Rio de Janeiro” (mesma localização da Casa do Porto), data de 1850, navio Norma Júlia. Sua origem é Boston, comprou escravizados no porto Ambriz na província de Bengo, em Angola, e desembarcou 308 escravizados na Casa do Porto. Dos 342 que embarcaram para Angola, morreram 34 pessoas durante a viagem. No registro, informa-se que o navio foi apreendido pelos britânicos e que a venda foi frustrada. Os sequestrados foram para a Casa de Correção e depois deslocados para o trabalho forçado em obras públicas do Rio de Janeiro. A primeira viagem registrada é datada de 1716, com poucos dados apresentados, desembarcaram 228 escravizados na Casa do Porto.

No site também é possível buscar o nome dos escravizados. O único navio que existe esse tipo de registro na Casa do Porto é o navio Brilhante, que desembarcou no mês de novembro de 1837, saiu de Angola com 529 cativos e chegou com 479. Segundo a University Press, Série de documentos parlamentares britânicos: tráfico de escravos, vols. 1-90 (Shannon, 1969-74), dentre os 479 sobreviventes da travessia, estão: Muade, uma menina de 15 anos, Panda, um menino de 9 anos, Lua Cheia, um adolescente de 13 anos, Biemba, uma mulher de 20 anos. Em outros registros, podemos ver que o proprietário do navio era José Vieira de Matos, um português já condenado por tráfico negreiro clandestino e apontado como operador na África.

Um caso interessante de analisar é o Patacho (um tipo de embarcação mais prática para se aproximar da costa) chamado “União Feliz”. Como indica Pessoa (2005), a embarcação foi objeto de denúncia na câmara de Mangaratiba em 1837 por estar realizando desembarque de escravizados na província. O trecho:

Em dez de janeiro (...) [1837], foi apreendido pelo juiz de paz desse município o Patacho que se diz português, e que se denomina “União Feliz” por ligar-se desde 1835 no ilícito, imoral e desumano tráfico da escravatura, que acabara de verificar um desembarque de africanos no lugar onde fora apreendido e porque tivesse ingerência nessa embarcação, Joaquim José de Souza Breves, e conhecendo este não poder corromper o Juiz de Paz, então em exercício, partindo de raiva força assenhorear do mesmo Patacho (...) que por cautela estaria depositado no Forte da Guia, fazendo de novo navegar afim de transportar talvez outro carregamento de infelizes. (FMP, f. 136-137 apud Pessoa, 2015, p. 12)

A denúncia segue e aponta Joaquim Breves como o operador em terra da embarcação União Feliz, comandada pelo capitão Manoel Antônio Rodrigues. Na plataforma Slavevoyages.org, há alguns registros de viagens do União Feliz. Dentre eles, um desembarque na Casa do Porto. Com a bandeira de Portugal, comandada por Manoel Antônio Rodrigues, embarcaram, em 1836, 118 africanos de Ambriz em Benguela, desembarcando na Casa do Porto 105 escravizados sobreviventes da viagem. Um ano depois a embarcação foi apreendida em Mangaratiba. Um forte indício da operacionalização por parte dos Breves da Casa do Porto.

O União Feliz é um objeto de estudo interessante para compreender a escravidão ilegal no período, sobretudo pelos indivíduos que estão vinculados à embarcação. A região de onde veio a embarcação. Ambriz é destacada pelo governador-geral da Angola, em 1840, como um lugar onde se burlava a fiscalização para desembarcar mercadorias e embarcar escravizados. A região de Ambriz era reivindicada por Portugal. Durante o período, o governador-geral enviou o brigue Tejo para averiguar a situação. No relatório, o comandante informou que encontrou barracões na praia, nesses locais foram encontrados recibos no nome de João Henrique Ulrich. Muito provavelmente, o União Feliz foi abastecido nessa base estabelecida pelo traficante português, fiel companheiro de Joaquim de Souza Breves (Pessoa, 2018).

Ulrich, além do negócio de almas, oferecia crédito a fazendeiros para realizarem o tráfico humano, utilizando os já escravizados no Brasil como lastro do crédito concedido. Pessoa (2013) indica, por exemplo, que o Barão de Piraí devia a Ulrich 29 contos de réis no momento da avaliação dos seus bens após a sua morte. Não à toa, João Henrique Ulrich viria a se tornar membro do conselho do Banco do Brasil, chegando à suplência da presidência do Banco em 1852 e presidente do banco em 1853. A contradição de sua fortuna rápida não passou despercebida pela imprensa do período.

Louvado seja Deus, o João Henrique Ulrich, que eu conheci em Mangaratiba, escovando as botas de Joaquim Breves, feito diretor do Banco do Brasil! [...] E o que é mais de mil vezes escandaloso, o Conselheiro Lisboa Serra apertando a mão desse galego seboso! Ora, o que se pode esperar de um banco cujo presidente deverá ser o primeiro a fazer-se respeitar, rebaixa-se ao ponto de apertar tão sebosa e aladroadas mãos? Pois, o que há de se esperar? E o que já se sabe - que o fito Ulrich tem dito aos seus patrícios cafezeiros que serviam de todo dinheiro do banco, que foi para isso que ele tanto se empenhou pela diretoria. (O Banco, 1854, p. 2 apud Brasil. 2023, p. 14).

Afinal o galego saiu da fazenda do Coronel Pereira e foi para a do Coronel Joaquim Breves, sem que em casa deste tivesse outro emprego, além de ser seu primeiro moço de recados, e acompanhá-lo em suas viagens, e sem ordenado algum, senão pela comida [...] Saindo da casa do Coronel Joaquim Breves foi a Ambriz, na Costa da África, numa especulação ilícita como fosse a de arranjar africanos por conta de alguns, devendo ter interesse relativo à boa especulação. Assim foi a vida do abjeto galego J. H. Ulrich, ora adulando a uns, ora imposturando a outros, traficando sempre com seus dignos malungos, em africanos novos; até que se apresentou na Capital do Império como negociante de grosso trato, e até sendo uma entidade política, como válido do nosso anjo da paz, o valente general que tem derrotado exércitos com a espada na bainha e a mão no Tesouro Nacional, felicitando àqueles que deixaram o umbigo no inferno. 21 BN. (Barra, 1851, p. 3 apud Pessoa, 2018)

O Ofício/PRRJ/PRDC n.º 12759/2023 encaminhado por pesquisadores ao Ministério Público em 2023 levanta de forma pioneira a responsabilidade das instituições financeiras na escravidão, torna público e evidente que o escravizado, além de mão-de-obra, foi a base para a formação do capital financeiro, sendo o lastro em escravizados o meio central para a estabilização de oferta de crédito por instituições como o Banco do Brasil. É preciso considerar também o lucro que o tráfico ilegal proporcionou ao crédito concedido, já que, com a proibição do tráfico negreiro, o comércio se tornou mais lucrativo. A alta do valor do escravizado gerou lucro para o Banco do Brasil diretamente, já que o lastro era baseado em escravizados. Além disso, o funcionamento do tráfico possibilita evidentemente o pagamento das dívidas contraídas e respectivos juros pelos traficantes.

A historiadora Ynae Lopes dos Santos (2022) indica que o Império Brasileiro se reconstitui com o lucro da escravidão. O restabelecimento do Banco do Brasil após a primeira falência se deu com base no tráfico negreiro ilegal. Como indica a autora:

Uma série de estudos historiográficos aponta que o escravizado foi o tipo de propriedade mais disseminado no Brasil, podendo ser adquirido até mesmo por pessoas pobres. A possibilidade de comprar um escravizado por meio de cartas de crédito facilitou ainda mais que pessoas de condição modesta adquirissem um cativo e pagassem o seu valor a prazo — muitas vezes usando o dinheiro vindo do trabalho desse escravizado, cujo valor total ainda não havia sido saldado. (Santos, 2022, p.71)

O Banco do Brasil, assim como o Estado brasileiro, tem a obrigação histórica de preservar, pesquisar e divulgar as estruturas remanescentes do tráfico negreiro. É relevante destacar que o Banco na segunda metade do século XIX foi refundado com o capital da escravidão ilegal, seu estabelecimento enquanto instituição se deu às custas da escravização ilegal e dos milhares de africanos e seus descendentes nascerem igualmente escravizados nas lavouras de café. O filho de João Ulrich posteriormente se tornou presidente do maior banco de Portugal, Caixa Geral de Depósitos. É interessante notar que no site do banco português, Ulrich são indicados como grandes empresários sem qualquer menção ao legado da escravidão e ao enriquecimento enquanto “homem de grosso trato” nas costas do Brasil e Angola[2].

- Conclusão

O reconhecimento do patrimônio histórico de Barra de Guaratiba, incluindo a Casa do Porto e a Igreja Nossa Senhora da Saúde, depende da articulação entre instituições públicas, comunidades locais e entidades especializadas. A preservação desses locais deve ser acompanhada por ações que garantam sua funcionalidade para as gerações atuais, integrando estudos técnicos e iniciativas de memória. Quantas famílias do bairro descendem dos sequestrados da Casa do Porto? O que o solo desse lugar esconde? O que o reconhecimento e a valorização dessa memória podem trazer ao bairro?

O artigo, ao evidenciar a existência da Casa do Porto como um local logístico da escravidão, demonstra que no século XIX a instituição escravidão estava em pleno funcionamento. A participação de João Ulrich (ex-presidente do Banco do Brasil) na operacionalização de um desembarque no local demonstra simbolicamente como o tráfico ilegal de escravizados esteve ligado ao desenvolvimento do capital financeiro global. Conforme indicado por Pessoa (2015, 2018), traficantes ilegais de escravizados obtinham lucro a partir do mercado de vendas de escravizados a crédito, tomando como garantia terras e escravizados. A Casa do Porto e sua história apresentam elementos históricos que mostram como a proibição do tráfico negreiro no Brasil foi uma estratégia econômica para maximizar lucros, já que no período da proibição houve um aumento significativo do fluxo de compra e venda de escravizados. O sistema de cabotagem do café e do açúcar em áreas pouco vigiadas foram largamente reutilizados para o tráfico negreiro ilegal, utilizando a Marambaia como um porto natural para o desembarque, estrategicamente próximo ao Vale do Paraíba, onde se localizava grandes plantações de café.

O reconhecimento histórico do processo da segunda escravidão lança luz sobre os locais clandestinos de desembarque. A Casa do Porto é um patrimônio material da Segunda Escravidão pouco documentado. É difícil mensurar em números os sequestrados africanos que chegaram ao Brasil por esse território. Longe de representar o declínio da escravidão, a Marambaia e seus pontos de desembarque estão ligados ao consumo global de café por parte do mundo industrial europeu. O tráfico ilegal na Marambaia possibilitou a construção do Império brasileiro e suas instituições, como o Banco do Brasil, que pode se recuperar de uma falência obtendo grandes lucros com a valorização do escravizado após a proibição do tráfico negreiro, ao mesmo tempo, em que financiou viagens clandestinas para compra de escravizados na costa africana. Se hoje o mundo apresenta o costume de beber café, fumar tabaco e vestir roupas de algodão, foi devido ao trabalho escravo e à produção de plantações em regiões como Brasil, Cuba e o Sul dos Estados Unidos durante o século XIX.

Pessoa (2015) indica que o Comendador Souza Breves doou terras para os descendentes de escravizados de suas fazendas, incluindo a Marambaia, que era uma terra “improdutiva”, voltada para o extinto tráfico. A saga das terras da Marambaia são representativas do século XIX no Brasil e do envolvimento do Banco do Brasil. Yabeta (2014) aponta em sua pesquisa que a promessa de doação do Comendador não foi cumprida por sua esposa, que vendeu a Marambaia para a Companhia Promotora de Indústrias de Melhoramentos em 1891. Essa indústria, que pertencia a familiares do traficante Souza Breves, faliu em 1895 sendo repassada para o Banco do Brasil. No começo do século XX, o Banco do Brasil entrou em falência, sua propriedade foi repassada à União. O Banco do Brasil teve um processo contínuo de vantagens financeiras com a Restinga da Marambaia e o processo histórico da escravidão, incluindo sua retirada de capital do ramo.

A Marambaia e a Barra de Guaratiba foram locais escolhidos na Segunda Escravidão devido à falta de visibilidade do poder público. Um século depois, o mesmo projeto de esquecimento segue surtindo efeito. A escravidão nos territórios periféricos da cidade não está sendo contada e, quando mencionada, é descrita como “um período do fim da escravidão”, como algo inexpressivo. Democratizar o reconhecimento sobre esse período da escravidão na região auxilia os grupos implicados, quilombolas e comunidades negras da região, a elaborarem planos de reparação histórica.

Diante das evidências históricas da importância da Casa do Porto e seu simbolismo na escravidão ilegal, indicamos a necessidade urgente de: 1) Estudo arqueológico das Ruínas da Casa do Porto e seu entorno, 2) Estudo arqueológico da Igreja Nossa Senhora da Saúde e 3) Produção de um projeto de memória, incluindo museu, estrutura para visitação turística, memoriais e exposições. A partir da história desse crime, as famílias negras que moram na região, os caiçaras que resistiram no mangue, seus descendentes podem ter acesso a oportunidades de desenvolvimento social por meio do trabalho no turismo, algo extremamente valioso já que se trata de uma região já vocacionada ao turismo e necessita de empregos de baixo impacto ambiental.

Alguém imagina passar por Auschwitz como um lugar comum? Ou pior, como um lugar abandonado? É preciso erguer um memorial com os nomes dos escravizados que chegaram aqui e, por sorte, se mantiveram nos registros documentais, o nome dos navios, seus proprietários, capitães e instituições envolvidas para promover a consciência histórica sobre a formação do Brasil e seu recente passado.

Referências

BRASIL. Ministério Público Federal. Ofício/PRRJ/PRDC n.º 8579/2024, Rio de Janeiro, RJ: Procuradoria da República/RJ, 22 jul. 2024. Disponível em: https://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/docs/pr-rj/Recomendao_Crai_RJ.pdf Acesso em 08 abril 2025.

BRASIL. Ministério Público Federal. Ofício/PRRJ/PRDC n.º 12759/2023. Rio de Janeiro, RJ: Procuradoria da República/RJ, 3 nov. 2023. Disponível em: https://static.poder360.com.br/2024/10/estudo-banco-do-brasil-14-pesquisadores-24-out-2024.pdf. Acesso em: 10 jul. 2025.

DE CARVALHO, Marcus JM. O Desembarque nas Praias: o Funcionamento do Tráfico de Escravos Depois de 1831. Revista de História, n. 167, p. 223-260, 2012.

FRAGOSO, João; FLORENTINO, Manolo. O arcaísmo como projeto: mercado atlântico, sociedade agrária e elite mercantil em uma economia colonial tardia. Rio de Janeiro, c.1790-c.1840. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.

MACHADO, Ana Paula Souza Rodrigues. Mapa populacional de freguesias rurais do Rio de Janeiro. O distrito de Guaratiba em 1797. Revista Brasileira de História & Ciências Sociais, [S. l.], v. 7, n. 14, p. 123–139, 2016.

MOTA, Maria Sarita Cristina. Nas terras de Guaratiba: uma aproximação histórico-jurídica às definições de posse e propriedade da terra no Brasil entre os séculos XVI-XIX. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Seropédica, 2009.

PESSOA, T. C. Sob o signo da ilegalidade: o tráfico de africanos na montagem do complexo cafeeiro (Rio de Janeiro, c. 1831-1850)." Rio de Janeiro: Revista Tempo, v. 24, n. 3, p.421-449. 2018.

PESSOA, T.C. . As dimensões do complexo cafeeiro: tráfico ilegal de africanos e segunda escravidão ao sul da antiga Província do Rio de Janeiro. In: I Seminário Internacional Brasil no século XIX, 2014, Vitória. Anais do I Seminário Internacional Brasil no século XIX, 2014.

PESSOA, T.C. . O Império da Escravidão: o complexo Breves no vale do café (c.1850-c.1888). 1a. ed. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2018. 256p .

SANTOS, Ynaê Lopes dos. A nação embranquecida e seu passado escravista: outras leituras do Brasil. Revista do Centro de Pesquisa e Formação – SESC São Paulo, São Paulo, n. 15, p. 64–77, dez. 2022. Disponível em: https://www.sescsp.org.br/editorial/a-nacao-embranquecida-e-seu-passado-escravista-outras-leituras-do-brasil/. Acesso em: 26 maio 2025.

SIQUEIRA, Francisco Alves. Barra de Guaratiba: Sua Vida, seu povo, seu passado. Rio de Janeiro: [s. n.], 2004.

SIQUEIRA, Francisco Alves. Barra de Guaratiba e a II Guerra Mundial. Rio de Janeiro, [s. n.], 2009.

Slave Voyages. Trans-Atlantic Slave Trade Database. 2021. Disponível em: https://www.slavevoyages.org/. Acesso em: 04 abril 2025.

TOMICH, Dale. Pelo prisma da escravidão: trabalho, capital e economia mundial. Tradução de Jaime A. Claramonte. São Paulo: Edusp, 2011.

YABETA, Daniela Paiva. Marambaia: história, memória e direito na luta pela titulação de um território quilombola do Rio de Janeiro (c.1850 - tempo presente). 2014. 270 f. Tese (Doutorado em História) - Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ, 2014.

Sobre o Autor

Flávio Moraes é morador da Zona Oeste do Rio de Janeiro, cientista social, mestre em História Comparada e mestre em Cinema e Audiovisual. Desde 2023, desenvolve uma pesquisa sobre a Casa do Porto, um antigo ponto de desembarque de pessoas escravizadas em Barra de Guaratiba. A partir de 2024, iniciou a articulação para a realização de um estudo arqueológico no local, em parceria com Pituka Nirobe e Ivonete Pereira.

Agradecimentos

Agradeço a Pituka Nirobe e Ivonete Pereira pelo apoio contínuo à pesquisa. Ao Beto Serqueira, filho de Seu Chiquinho, sou grato pela generosidade em compartilhar arquivos tão valiosos. Agradeço também ao deputado Eduardo Bandeira de Mello pelo empenho em viabilizar a realização de um estudo arqueológico no local. Ao Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, agradeço pelo acompanhamento técnico da pesquisa. E um agradecimento especial ao Centro de Avaliações do Exército (CAEx), por tornar possível a continuidade deste trabalho.

Contribuições do Autor

Conceituação, F.J.M.J.; metodologia, F.J.M.J.; software, F.J.M.J.; validação, F.J.M.J.; análise formal, F.J.M.J.; investigação, F.J.M.J.; recursos, F.J.M.J.; curadoria de dados, F.J.M.J.; redação—preparação do rascunho original, F.J.M.J.; redação—revisão e edição, visualização, F.J.M.J.

Conflitos de Interesse

O autor declara não haver conflitos de interesse.

Sobre a Coleção Estudos Cariocas

A Coleção Estudos Cariocas (ISSN 1984-7203) é uma publicação de estudos e pesquisas sobre o Município do Rio de Janeiro, vinculada ao Instituto Pereira Passos (IPP) da Secretaria Municipal da Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Seu objetivo é divulgar a produção técnico-científica sobre temas relacionados à cidade do Rio de Janeiro, bem como sua vinculação metropolitana e em contextos regionais, nacionais e internacionais. Está aberta a quaisquer pesquisadores (sejam eles servidores municipais ou não), abrangendo áreas diversas - sempre que atendam, parcial ou integralmente, o recorte espacial da cidade do Rio de Janeiro.

Os artigos também necessitam guardar coerência com os objetivos do Instituto, a saber:

- Promover e coordenar a intervenção pública sobre o espaço urbano do Município;

- Prover e integrar as atividades do sistema de informações geográficas, cartográficas, monográficas e dados estatísticos da Cidade;

- Subsidiar a fixação das diretrizes básicas ao desenvolvimento socioeconômico do Município.

Especial ênfase será dada no tocante à articulação dos artigos à proposta de desenvolvimento econômico da cidade. Desse modo, espera-se que os artigos multidisciplinares submetidos à revista respondam às necessidades de desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro.

[1] Documento disponível na coleção Archivo do Extinto do Tribunal da Meza do Dezembargo do Paço, Arquivo Nacional, Brasil.

[2] O título do artigo no site do banco Caixa Geral de Depósitos menciona a trajetória dos Ulrich. Link: https://www.cgd.pt/Institucional/Patrimonio-Historico-CGD/Estudos/Documents/Joao-Ulrich.pdf (Acessado em 08/04/2025)