Volumen 13 Número 3 *Autor(a) correspondiente fj.moraes3@gmail.com Envío 26 abr 2025 Aceptación 1 jul 2025 Publicación 13 jul 2025 ¿Cómo citar? MORAES JUNIOR, Flávio José. Patrimonio invisibilizado: esclavitud, tráfico ilegal y la urgencia de la protección de la Casa do Porto en la Zona Oeste de Río de Janeiro. Coleção Estudos Cariocas, v. 13, n. 3, 2025.

DOI: 10.71256/19847203.13.3.140.2025 El artículo fue originalmente enviado en PORTUGUÉS. Las traducciones a otros idiomas fueron revisadas y validadas por los autores y el equipo editorial. Sin embargo, para una representación más precisa del tema tratado, se recomienda que los lectores consulten el artículo en su idioma original.

| Patrimonio invisibilizado: esclavitud, tráfico ilegal y la urgencia de la protección de la Casa do Porto en la Zona Oeste de Río de Janeiro Invisible Heritage: slavery, illegal trafficking, and the urgent need to preserve the Casa do Porto in the Western Zone of Rio de Janeiro Patrimônio invisibilizado: escravidão, tráfico ilegal e a urgência de tombamento da Casa do Porto na Zona Oeste do Rio de Janeiro Flávio José de Moraes Junior¹ 1Universidade Federal Fluminense: Calle Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/nº,

São Domingos, Niterói, RJ, CEP 24210-201, https://orcid.org/0000-0002-9145-7924,

e-mail: fj.moraes3@gmail.com

ResumenEste artículo analiza la relevancia histórica de la Casa do Porto, una estructura ubicada en Barra de Guaratiba, Zona Oeste de Río de Janeiro, como patrimonio material vinculado a la primera y segunda esclavitud en Brasil. A través de investigación documental, historia oral, análisis de fuentes iconográficas e información del banco de datos SlaveVoyages.org, se demuestra el papel estratégico del sitio en el desembarco clandestino de africanos esclavizados durante los siglos XVIII y XIX. Frente a la vulnerabilidad de las ruinas, se defiende la urgencia de su protección oficial, la realización de estudios arqueológicos y la implementación de políticas de memoria que integren a la comunidad local. Palabras clave: Esclavitud ilegal; Patrimonio material; Tráfico transatlántico; Río de Janeiro; Memoria histórica. AbstractThis article analyzes the historical significance of the Casa do Porto, a structure located in Barra de Guaratiba, in the West Zone of Rio de Janeiro, as a tangible heritage site linked to both the first and second periods of slavery in Brazil. Through documentary research, oral history, analysis of iconographic sources, and data from the SlaveVoyages.org database, the article demonstrates the site's strategic role in the clandestine landing of enslaved Africans during the 18th and 19th centuries. In light of the vulnerability of the ruins, the study advocates for urgent heritage listing, archaeological research, and memory policies that actively engage the local community. Keywords: Illegal slavery; Tangible heritage; Transatlantic trafficking; Rio de Janeiro; Historical memory. ResumoEste artigo analisa a relevância histórica da Casa do Porto, estrutura localizada em Barra de Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro, como patrimônio material vinculado à primeira e segunda escravidão no Brasil. Por meio de pesquisa documental, história oral, análise de fontes iconográficas e informações do banco de dados SlaveVoyages.org, demonstra-se o papel estratégico do local no desembarque clandestino de africanos escravizados durante os séculos XVIII e XIX. Diante da vulnerabilidade das ruínas, defendemos a urgência de tombamento, estudos arqueológicos e políticas de memória que integrem a comunidade local. Palavras-chave: Escravidão ilegal; Patrimônio material; Tráfico transatlântico; Rio de Janeiro; Memória histórica. |

Introducción

Escribo este artículo con el objetivo de evidenciar la urgencia del resguardo, preservación y estudio de estructuras heredadas de la primera y segunda esclavitud en Barra de Guaratiba, Zona Oeste de Río de Janeiro, que actualmente se encuentran en estado de gran vulnerabilidad material.

Busco aquí describir de forma resumida el historial de investigación sobre los patrimonios materiales legados de la esclavitud en Barra de Guaratiba en primera persona, con la intención de mostrar cómo la relación con el territorio, siendo un historiador-residente, ayudó en la percepción de estos lugares y en el descubrimiento de fuentes orales. En 2023, fui beneficiado por una convocatoria para desarrollar una serie sobre el barrio de Santa Cruz, ubicado en la Zona Oeste. Al investigar el barrio, que poseía una territorialidad extensa en el período del siglo XVI, me encontré con documentos sobre la Restinga da Marambaia y la larga historia de esclavitud del lugar. El hallazgo de los archivos fue revelador, especialmente por vivir en Barra de Guaratiba y observar que esta historia fue borrada por el espacio urbano, olvidada de la memoria común de las nuevas generaciones.

El encuentro con los archivos y las historias del período de la esclavitud me llevó a una perspectiva mental en la que comencé a imaginar el funcionamiento de esta institución en el barrio. Tradicionalmente, en el barrio, cuando la marea está bajando, los moradores bajan con ella, dejándose llevar por la corriente, pasando por el manglar, el Canal del Bacalao y llegando a la llamada Prainha. Fue en una de esas bajadas con la marea que reparé en un elemento. El canal posee dos puentes, uno construido a comienzos del siglo XX y otro en la década de 1970. Debajo del puente construido en los años 70, hay una edificación con una base de piedras amarillentas y multiformes. Pasé horas observando la construcción, parecía evidente que la única entrada a la Bahía de Sepetiba en muchos kilómetros había sido ocupada en el pasado, siendo un lugar estratégico, importante tanto comercial como militarmente.

El presente artículo investiga la importancia histórica de la Casa del Puerto, ubicada en Barra de Guaratiba, en la Zona Oeste de Río de Janeiro, proponiendo su preservación como patrimonio material vinculado al sistema esclavista brasileño, con énfasis en la llamada Segunda Esclavitud. La investigación parte de la hipótesis de que la Casa del Puerto fue utilizada como punto estratégico para el desembarco clandestino de africanos esclavizados, especialmente después de la prohibición oficial del tráfico negrero en 1831.

La metodología adoptada combina diferentes enfoques: análisis documental, uso de la historia oral, levantamiento iconográfico y consulta a la base de datos internacional SlaveVoyages.org. El artículo se apoya en autores como Dale Tomich (2011), Ynaê Lopes dos Santos (2022), Thiago Campos Pessoa (2015, 2018), Marcus de Carvalho (2012) y Maria Sarita Cristina Mota (2009), quienes ofrecen aportes teóricos y empíricos sobre el funcionamiento del tráfico ilegal, la formación del complejo cafetalero, la modernidad esclavista y la dinámica de la tierra en el Río de Janeiro del siglo XIX.

Al adoptar una perspectiva territorializada, la investigación incorpora la condición de investigador-residente de la región, lo que contribuye a la valorización de fuentes orales y de la memoria colectiva como herramientas analíticas. El artículo sostiene que el reconocimiento de la Casa del Puerto como patrimonio histórico y su consecuente preservación pueden contribuir a la construcción de políticas de memoria y al desarrollo cultural y económico local.

Barra de Guaratiba: un gran ingenio

Barra de Guaratiba es una región poco abordada por la historiografía. Se destaca la tesis de Maria Sarita Cristina Mota (2009), en la que se abordan diversas características demográficas, económicas y sociales de la Freguesia de Guaratiba desde la colonización y el establecimiento de los primeros ingenios azucareros. La propia investigación sobre el tráfico negrero ilegal en Marambaia, que cuenta con una producción académica extensa, cualificada y compleja, menciona muy poco al barrio. Cabe destacar las investigaciones de Ynaê Lopes dos Santos, Hebe Mattos y Thiago Campos Pessoa, quienes produjeron estudios valiosos sobre la llamada segunda esclavitud en Marambaia y en el Valle del Café, lo que me ofreció muchas fuentes y una imagen clara de lo que esta parte de la provincia de Río de Janeiro significaba como territorio.

Figura 1: Registro propio realizado en el Canal del Bacalao de partes de las ruinas de la antigua Casa del Puerto.

Fuente: Acervo personal.

Mi primera fuente fue la historia oral. Al investigar sobre Barra de Guaratiba para un documental, conocí al “señor Chiquinho”, un hombre de 96 años, con una lucidez y memoria envidiables. Escribió varios libros sobre el barrio, documentando partes importantes de su historia. Don Chiquinho es descendiente de las primeras colonias de pescadores de la región y participó en la construcción del puente antiguo, durante el período de la Segunda Guerra Mundial. Generoso, me compartió historias extraordinarias que solo la sensibilidad de un poeta puede captar. Falleció a los 100 años. En conversación con Don Chiquinho sobre las ruinas, él dijo que el lugar era la “Casa del Puerto”, una antigua casona que servía para el desembarco de esclavizados y productos de los llamados “secos y mojados”, que se vendían allí, de ahí el nombre Canal del Bacalao, cuyo origen se da por la venta de pescados secos para la travesía atlántica. Don Chiquinho contaba que su madre le prohibía jugar allí, por el pasado sombrío de la esclavitud. Se creía que el lugar estaba embrujado.

Don Chiquinho hizo dos menciones en distintos libros a la Casa del Puerto. Escribió en su libro Barra de Guaratiba: Su vida, su gente, su pasado (2004), en el subcapítulo “Templos”:

La Iglesia Nuestra Señora de la Salud, existente en lo alto del Morro da Vendinha, provenía de una construcción en forma de refugio y servía como Casa de Oración (oratorio). Los que asistían a los actos litúrgicos eran controlados por guardias que formaban parte de un comité.

Desde ese refugio, se fiscalizaba el tráfico negrero mediante la amplia visión que se tenía de la Bahía de Sepetiba, ríos, canales, permitiendo un control completo de los barcos que entraban y salían a mar abierto.

Según se concluye, al lado de la Casa del Puerto, que hoy no existe, pero existía construida junto a la marea, cerca de la entrada de la Barra, se encontraba el Ancladero de los barcos. (Siqueira, 2004, p. 21)

En otro libro de Don Chiquinho, Barra de Guaratiba y la II Guerra Mundial (2009), menciona la llamada “Casa del Puerto”, al relatar el proceso de construcción del primer puente sobre el Canal del Bacalao:

Ocupar una casa denominada “Casa del Puerto”, junto al canal, para instalación de los dirigentes de los servicios y del personal administrativo. Esta casa, de dos pisos, fue construida sobre las piedras del canal, en la marea más alta, por un Señor de Ingenio, quien dejaba en cuarentena a sus esclavos allí y donde incluso tenía una custodia (...) (Siqueira, 2008, p. 29.)

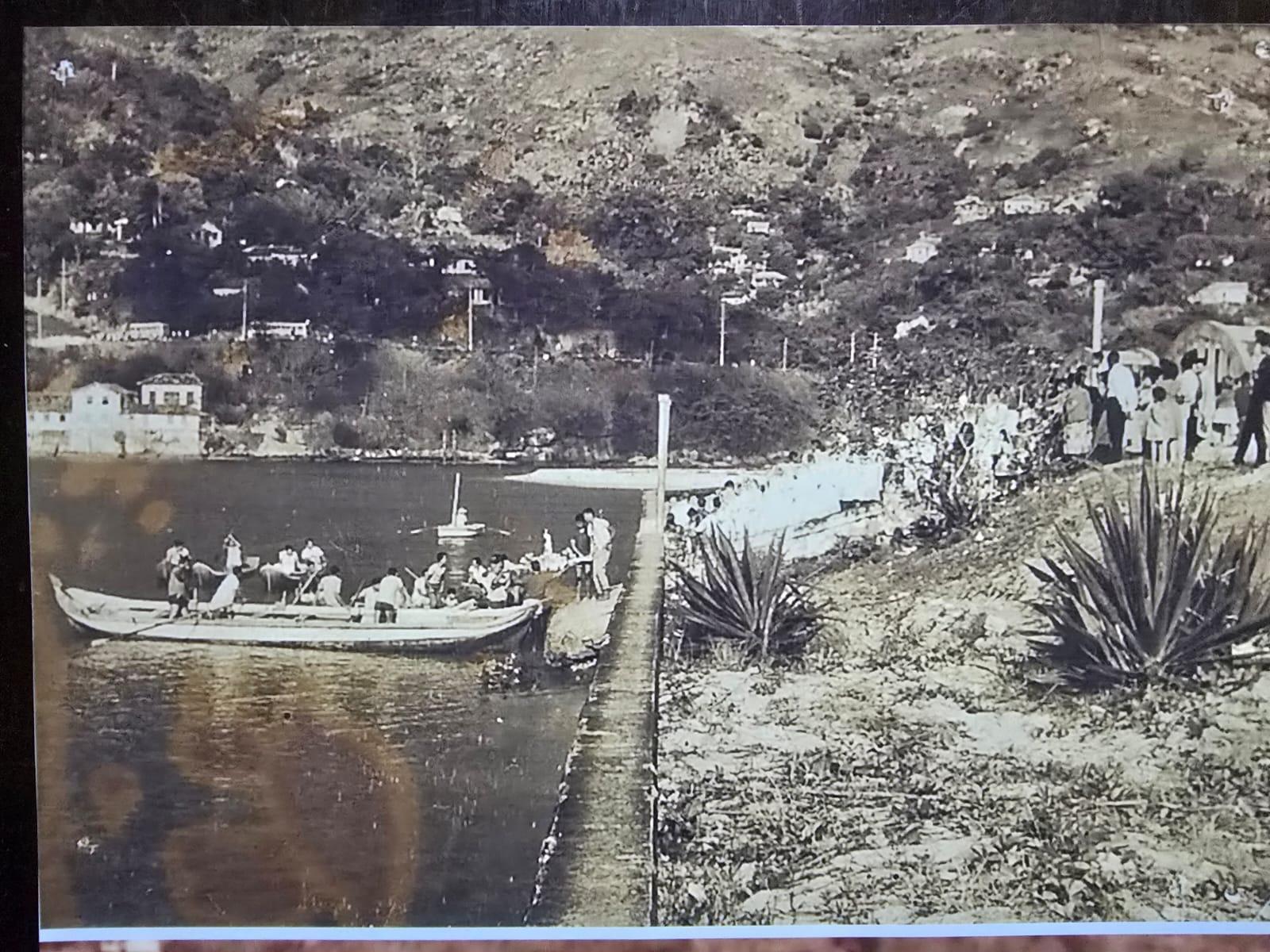

En la fotografía gentilmente cedida por Beto, hijo de Chiquinho, se puede ver en el lugar donde hoy está el nuevo puente una casona que aparenta ser alta, con un sótano. En lo alto del morro, el último punto blanco es la Iglesia Nuestra Señora de la Salud, un punto de observación privilegiado hacia la Casa del Puerto. Es interesante notar también que actualmente, en medio de las ruinas, existe una galería de piedras por donde bajan las aguas fluviales del Camino de la Vendinha. Probablemente, hace más de 200-300 años, algún arroyo o desvío fluvial corría hasta el lugar, proveyendo agua dulce. Conversando con el hijo de Don Chiquinho, encontró una segunda foto que presenta muy bien la Casa del Puerto en el Canal.

Figura 2: Casa del Puerto vista desde el interior de Marambaia, cerca del manglar. Al fondo se ve la Calle Vendinha.

Fuente: Fotografía disponible en el libro Barra de Guaratiba y la II Guerra Mundial – Siqueira (2009).

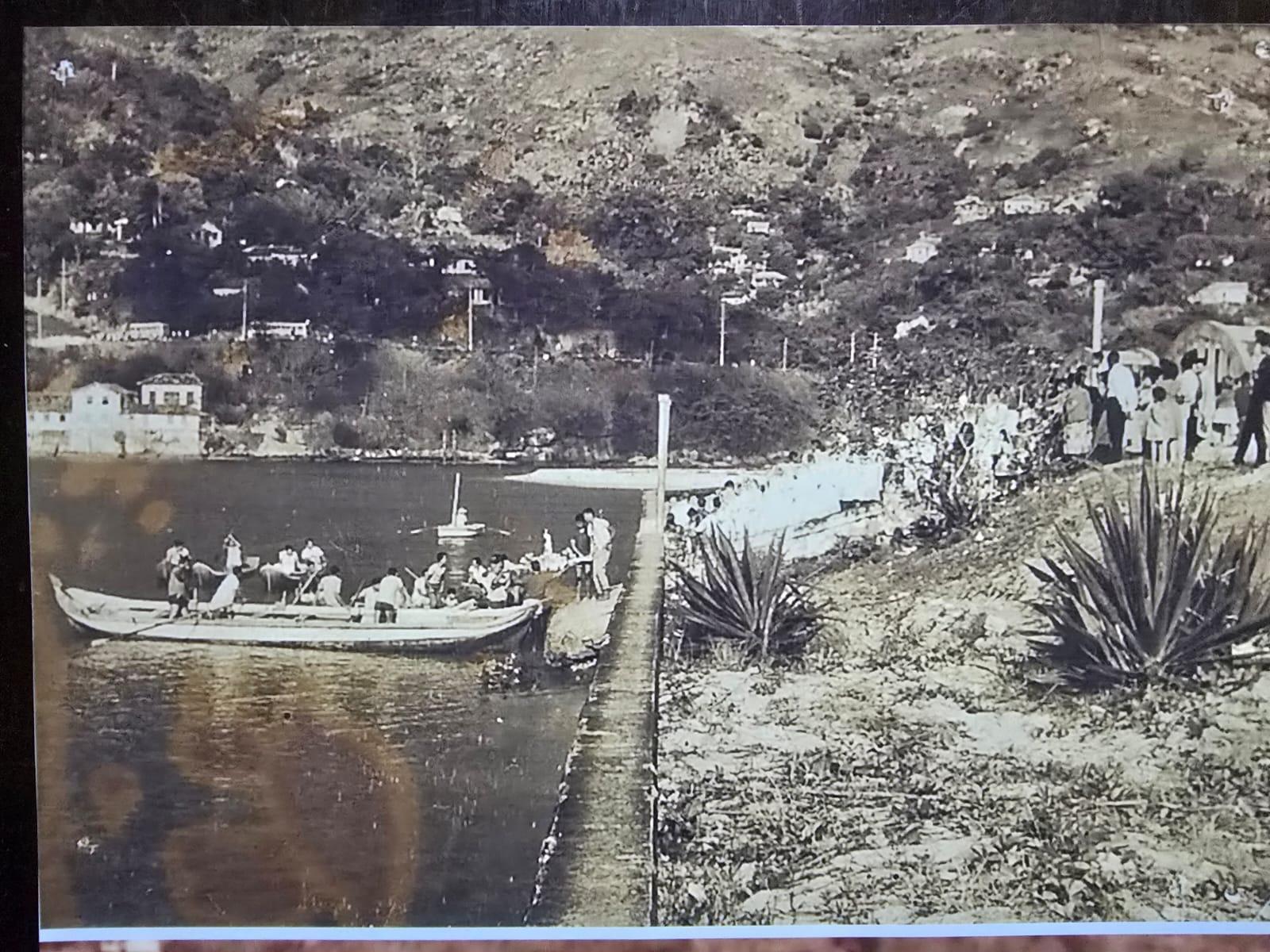

Figura 3: Trabajadores desembarcan en Marambaia para la construcción del puente; al fondo se ve la Casa del Puerto.

Fuente: Fotografía del acervo personal de la familia Serqueira.

En los escritos de Chiquinho y en sus historias orales, abundan los indicios de la instrumentalización de la Casa del Puerto para el funcionamiento de la esclavitud y la circulación de ítems estratégicos para la travesía atlántica. Invito al lector al ejercicio de imaginar cuán importante era una construcción de piedra, anterior a la existencia de cualquier cantera en la región, durante los siglos XVI y XVII, considerando un escenario inestable de rebeliones, esclavización, invasiones extranjeras, acciones de piratas, etc. Un ejemplo de esto es la invasión francesa de 1710 por el corsario Jean François Du Clerc, que se inició en Barra de Guaratiba con apoyo de los tupinambás. Es necesario recuperar la importancia de una casa de piedra en un contexto de guerra colonial. El propio ejército, ya en el siglo XX, aprovechó la casona como centro operacional para la construcción del puente.

En la tesis de Mota (2009), se indica que la posesión de Guaratiba por Manoel Veloso Espinha se dio como premio y reconocimiento por el llamado “apresamiento de indígenas”, es decir, el ataque militar en expediciones contra los tupinambás de la región. Citando el estudio de Fragoso (2001), la autora indica que los ingenios iniciales de Guaratiba utilizaron a los “esclavos de la tierra” para un proceso de acumulación de capital, incluso comercializando esa mano de obra, considerando también que Espinha había migrado de São Vicente, principal centro de comercialización de indígenas en Brasil. La autora evidencia, en los conflictos por la posesión de la tierra, la importancia de regiones cercanas al mar.

La ocupación se explica por el aprovechamiento productivo de esas áreas, tales como el hecho de que los suelos cercanos a los ríos fueran más fértiles; de que proveyeran manantiales de agua para los ingenios; de la posibilidad de la pesca; de la construcción y control de embarcaderos para el flujo de mercancías. El control de estas áreas muchas veces significaba ventajas económicas para los propietarios, sobre todo en el control de los pequeños puertos que interconectaban la región con el mercado central de la ciudad. (Mota, 2009, p. 153)

Como indica Mota (2009), desde el inicio de la colonización de la Freguesia de Guaratiba, se inició una actividad agraria intensa, siendo el lugar con mayor cantidad de ingenios junto con Irajá. Probablemente, el Canal del Bacalao estaba ocupado —la entrada de un estuario natural, con profundidad, un lugar ventajoso para el desembarco de esclavizados y otras mercancías. En el mapa poblacional realizado en 1797, analizado por Machado (2015), se indica que el 58,8% de la población estaba compuesta por esclavizados, siendo la Freguesia de Guaratiba el lugar con el mayor número de ingenios azucareros, cerca de 14 ingenios, con 6.675 cautivos empleados en la fabricación de azúcar y cachaça. Estos esclavizados, en su mayoría, probablemente llegaban por barco, desembarcando en puertos. Las toneladas de azúcar producidas en los 14 ingenios por miles de esclavizados ciertamente no eran transportadas por carretera.

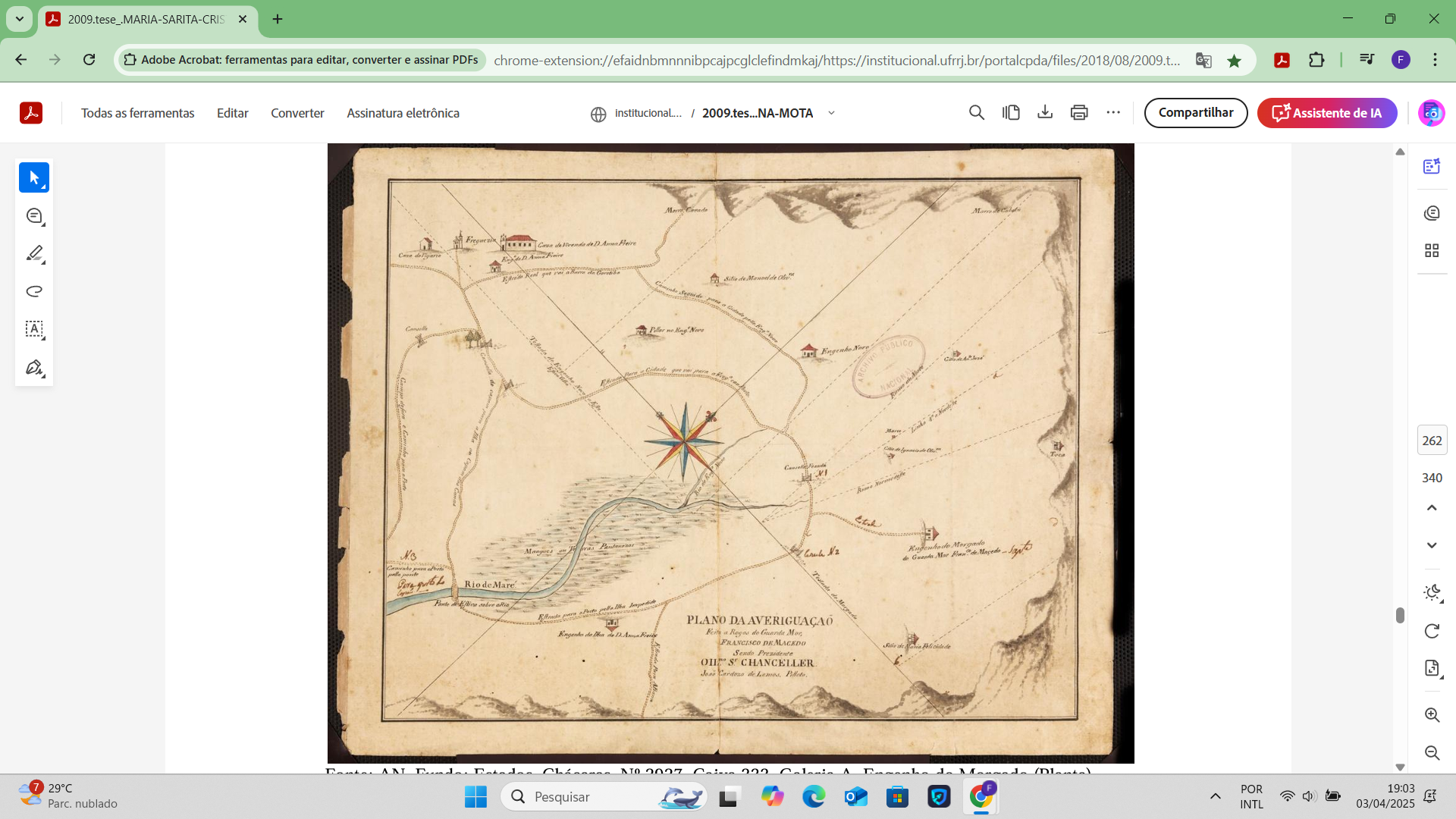

Desde el siglo XVI al XIX, Guaratiba permanecía aislada por caminos de difícil acceso, lo que inviabilizaba el flujo terrestre de toneladas de mercancías allí producidas. El transporte marítimo, por tanto, era el principal medio utilizado. En la memoria urbana de Guaratiba, se ha borrado el recuerdo de los ríos navegables, como el Río Piraquê, que se extendía hasta la freguesia de Campo Grande. Mota (2009) destaca un conflicto de tierras entre Francisco de Macedo Vasconcelos, propietario del Ingenio del Morgado, y D. Ana de Sá Freire. Sin acceso al mar, Vasconcelos utilizaba las tierras del ingenio vecino para sacar su producción, hasta que se firmó un acuerdo que le permitió el acceso al mar por Barra de Guaratiba. Como afirma la autora: “Los puertos y embarcaderos eran alquilados por los señores de ingenio para el transporte del azúcar, la aguardiente y otros géneros alimenticios.” (Mota, 2009, p. 261)

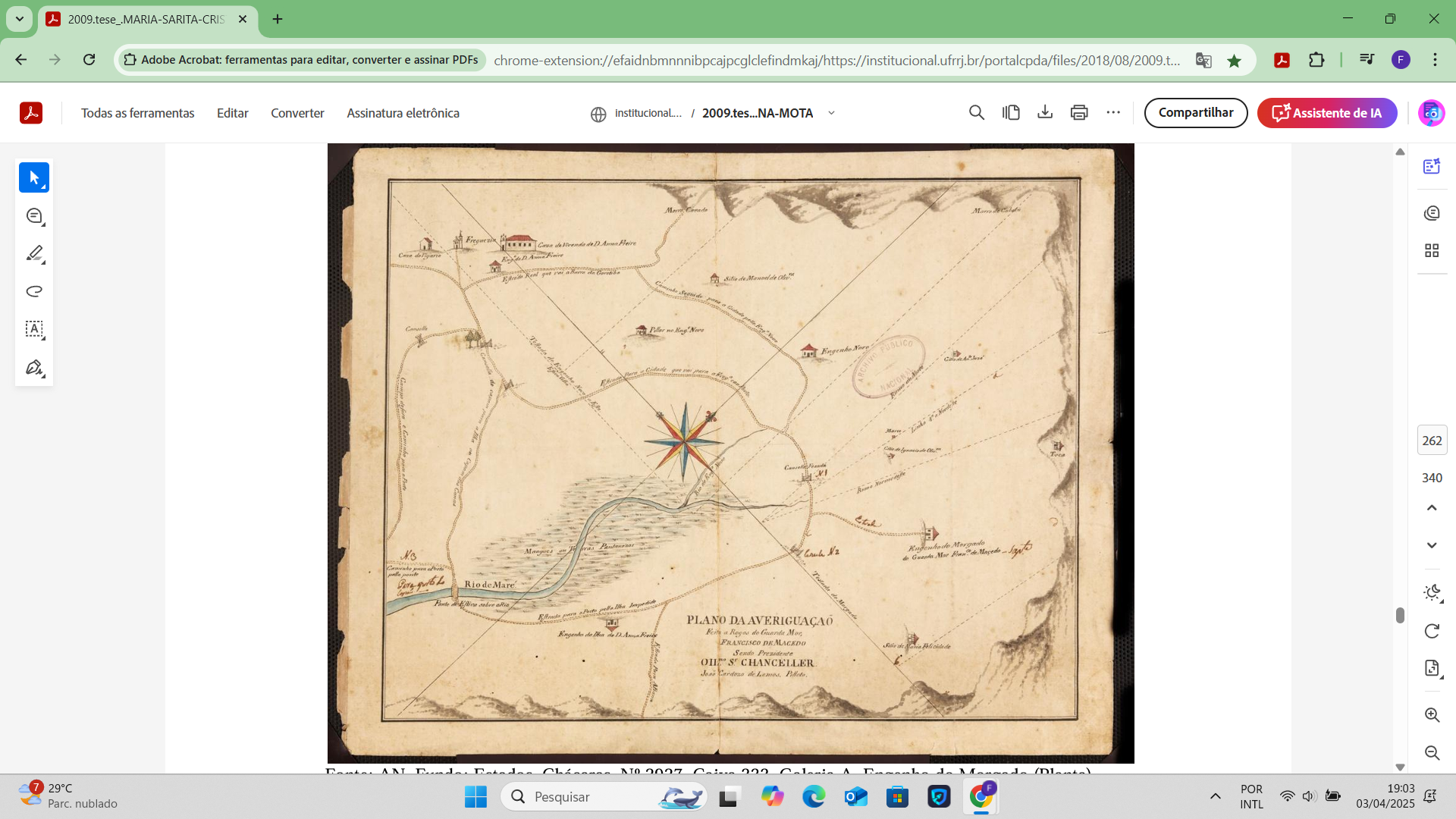

Figura 4: Mapa de la región de Barra de Guaratiba y de la actual Isla de Guaratiba.

Fuente: Retirada de la tesis de Mota (2009), disponible en el Archivo Nacional.

En la documentación de ese acuerdo entre señores de ingenio, se produjo un mapa mostrando el Ingenio del Morgado, ubicado en el barrio de Isla de Guaratiba, y el Ingenio de D. Anna Freire, próximo al mar, en Barra de Guaratiba. En el mapa se muestra el lugar donde existía el impasse de acceso, cercano a lo denominado como “Río de Marea”, próximo a “manglares y tierras pantanosas”. Ese punto de salida al mar presenta todas las características de la región de la Casa del Puerto: entrada del estuario natural, conexión entre mar abierto y manglar.

Mota (2009), al analizar la carta de donación de las tierras de Guaratiba para la matriz São Salvador do Mundo, destaca el siguiente trecho: “Se sabe que la Hacienda estaba constituida con 430 brazas de frente, yendo del Puerto da Figueira a Barra de Guaratiba (Picão)”[1]. El marco territorial del Puerto da Figueira evidencia la importancia de las salidas al mar; además, esta carta de 1750 indica que las estructuras portuarias estaban presentes en la región desde el inicio de la colonización.

Las estructuras portuarias se vuelven aún más importantes para la llamada Segunda Esclavitud, teniendo en cuenta la prohibición del tráfico negrero. El período de la Segunda Esclavitud está ligado al ciclo del café durante el siglo XIX. El historiador Dale Tomich (2011) evidencia que, durante el siglo XIX, hubo un aumento exponencial de la esclavitud en regiones como Cuba, Brasil y el sur de Estados Unidos. La industrialización europea, significada por importantes teóricos como Karl Marx y Adam Smith como antítesis del modelo esclavista, según Tomich (2011), era parte fundamental de un mismo proceso económico. El tabaco, el azúcar, el café, el algodón provenientes de las plantations del Nuevo Mundo eran la base económica de la producción industrial.

Del azúcar al café

La visión de Tomich (2011) ayuda a comprender que el ciclo de producción cafetalera en Río de Janeiro, basado en la mano de obra esclavizada, no era un activo económico en decadencia, sino una inversión con sólida demanda europea, derivada de la expansión de la segunda revolución industrial. La segunda esclavitud brasileña es moderna, capitalista y globalizada, y se desarrolla de forma articulada con el capitalismo liberal brasileño. Como muestra Santos (2022), la modernización jurídica del Imperio brasileño, con la constitución de 1824 y el código penal de 1830, adoptó formas y lenguajes liberales para garantizar la perpetuación de un modelo de desarrollo basado en la esclavitud.

Tomich (2011) demuestra que la esclavitud no era una institución destinada a desaparecer de forma “natural”, sino una parte fundamental de la modernidad. El fin de ese modelo de trabajo se dio, sobre todo, por la lucha de los movimientos abolicionistas. Ynaê Lopes dos Santos (2022) muestra en su artículo cómo, después de la independencia brasileña en 1822, la élite optó por la continuidad de la esclavitud. La constitución de 1824 y el código penal de 1830, según la autora, demuestran de forma clara que el Estado brasileño se posicionaba como garante de la relación amo/esclavo, en un contexto de modelo “liberal”, en el cual el esclavizado era visto como propiedad privada, coexistiendo perfectamente con el trabajo asalariado. Como afirma la autora:

Esta perspectiva fue consolidándose a lo largo de los primeros años del Imperio de Brasil, en parte porque el número de esclavizados creció exponencialmente, tanto en las ciudades como en el campo. Ese crecimiento era consecuencia directa de otro aspecto que el Estado Nacional brasileño asumió al apostar por la esclavitud: garantizar el amplio acceso a la propiedad esclava. (Santos, 2022, p. 73)

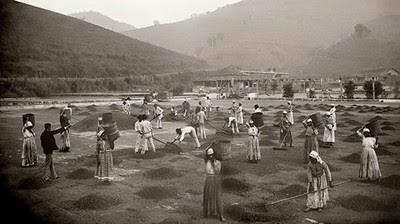

Augusto Malta, legendario fotógrafo y primero en ejercer para la administración pública brasileña, registró la casona antes del inicio de la construcción del primer puente en la década de 1930.

Figura 5: Imagen de la Casa del Puerto.

Fuente: Foto de Augusto Malta – Museu da Imagem e do Som, Río de Janeiro.

Augusto Malta, entonces fotógrafo dedicado a registrar obras públicas, documentó la casona antes de que el ejército la modificara para adaptarla como centro operativo de la construcción del primer puente sobre el Canal del Bacalao. Pocos años antes, en 1882, el fotógrafo Marc Ferrez fotografió las haciendas de café del Valle del Paraíba, en Río de Janeiro, territorio perteneciente a traficantes de esclavizados de la familia Souza Breves. Una de las coincidencias más notables en sus fotos es la similitud arquitectónica entre la Casa del Puerto y una casona registrada en 1882 en el Vale do Café.

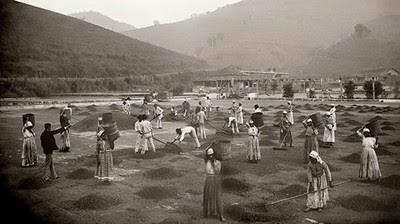

Figura 6: Esclavizados en la plantación de café.

Fuente: Marc Ferrez, fotografía del acervo del Instituto Moreira Salles.

Figura 7: Misma fotografía de Marc Ferrez, ampliada.

Fuente: Disponible en el libro de Thiago Campos Pessoa (2015).

Las tejas, columnas, balcones y estructura general son muy similares a las registradas por Malta. Las imágenes y las diversas capas visibles en las ruinas refuerzan la hipótesis de que la Casa del Puerto fue una estructura utilizada en distintas fases de la esclavitud brasileña, desde la colonización hasta la llamada segunda esclavitud del Imperio.

Como evidencia Pessoa (2015), la infraestructura de cabotaje para la exportación del café producido en el Valle del Paraíba después de 1830, tras el cierre de puertos importantes como Valongo, fue ampliamente usada para el tráfico negrero ilegal. Hubo un uso continuo de estructuras de piedra para la operación del tráfico:

En la región fluminense, decenas de puertos fueron construidos desde Paraty hasta Guaratiba, en la encrucijada entre el flujo de café y la recepción clandestina de africanos (…) A mediados de la década de 1830, ante el cierre del tráfico en los puertos tradicionales de desembarco de la provincia, como el famoso mercado de Valongo, estructuras edificadas, al principio para los negocios de cabotaje, también empezaron a utilizarse para el comercio negrero a escala atlántica. (Pessoa, 2015, p. 1-9)

Según De Carvalho (2012), el desembarco de personas esclavizadas exigía una estructura compleja, inicialmente concentrada en los grandes centros urbanos. Allí había acceso a recursos esenciales como agua potable, asistencia médica, alimentos y seguridad garantizada por el Estado. Sin embargo, cuando ese proceso se trasladó a regiones alejadas de las ciudades, otros factores se volvieron decisivos: la elección de playas, la presencia de estuarios naturales y la existencia de infraestructuras previas fueron elementos críticos.

Además, el desembarco clandestino generaba una economía paralela de servicios y comercios: contratación de marineros para maniobras, uso de canoas para guiar los navíos, depósitos para separar esclavizados enfermos de los sanos, espacios de detención temporaria con acceso a agua, alimentos y medicamentos, y hasta intérpretes para mediar la recepción de los cautivos según sus aptitudes.

El sistema, consolidado durante más de tres siglos, se adaptó a la clandestinidad y se volvió más vulnerable. Cualquier falla logística, como falta de agua potable, medicamentos, alimentos o protección militar, podía resultar en la pérdida total o robo de los esclavizados, un riesgo económico calculado por los traficantes. El lugar elegido también debía permitir reparaciones rápidas, exigiendo disponibilidad de mano de obra especializada. (Carvalho, 2015)

En síntesis, era un negocio muy lucrativo, pero arriesgado desde una óptica capitalista, dependiente de una red intrincada de recursos y agentes cuya operación exigía precisión. En su artículo (2015), Carvalho menciona casos de hacendados y autoridades que robaron esclavizados de navíos negreros vulnerables que desembarcaban en playas desconocidas.

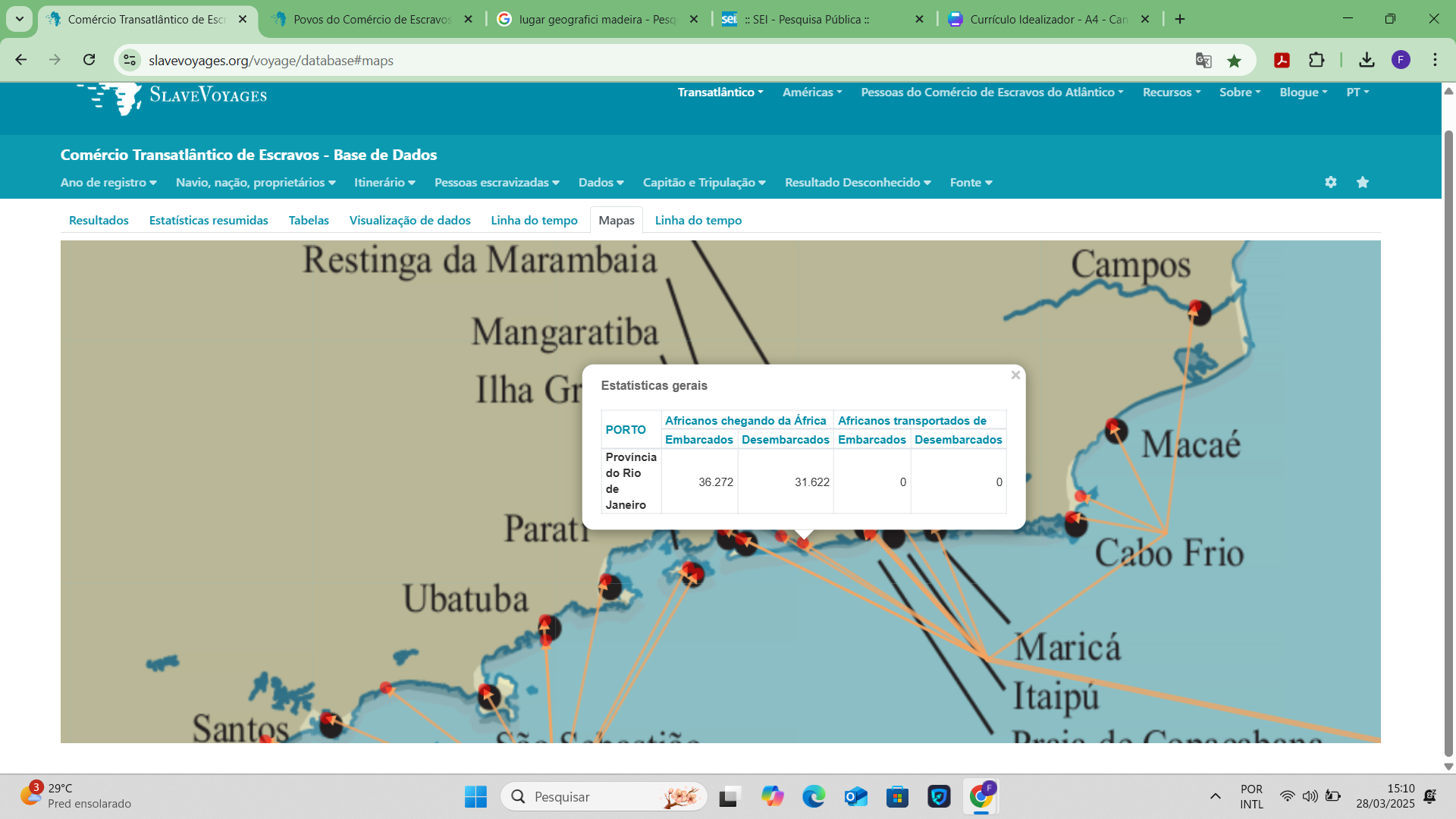

En el sitio SlaveVoyages.org, base de datos interactiva sobre el tráfico transatlántico de esclavizados, encontré un mapa que marca exactamente el punto de la “Casa del Puerto”, señalando el desembarco de 31.622 africanos secuestrados. En ese mismo mapa aparece también un puerto en una isla del manglar, el Puerto da Figueira, ya mencionado por Chiquinho como un lugar de subastas de esclavizados y que en los años 80 albergó el Clube Marambaia.

Figura 8: Captura de pantalla del mapa sobre tráfico negrero en la costa brasileña.

Fuente: Captura de pantalla del sitio https://www.slavevoyages.org

En la base es posible consultar nombre de los navíos, capitanes, punto de origen, número de cautivos y año de la travesía. La travesía más reciente registrada en el lugar identificado como “Provincia de Río de Janeiro” (misma ubicación de la Casa del Puerto) data de 1850, navío Norma Júlia. Zarpó de Boston, compró esclavizados en el puerto de Ambriz, provincia de Bengo, Angola, y desembarcó 308 esclavizados en la Casa del Puerto. De los 342 que embarcaron, 34 murieron durante el viaje. El registro indica que el navío fue interceptado por los británicos y que la venta fue frustrada. Los secuestrados fueron enviados a la Casa de Corrección y posteriormente forzados a trabajar en obras públicas en Río de Janeiro. La primera travesía registrada data de 1716, con pocos datos: 228 esclavizados desembarcados en la Casa del Puerto.

También es posible buscar nombres de los esclavizados. El único navío con este tipo de registro en la Casa del Puerto es el Brilhante, que desembarcó en noviembre de 1837. Zarpó de Angola con 529 cautivos y llegó con 479. Según University Press – Documentos Parlamentarios Británicos: tráfico de esclavos, vols. 1-90 (Shannon, 1969-74), entre los sobrevivientes estaban: Muade, una niña de 15 años; Panda, un niño de 9; Lua Cheia, un adolescente de 13; y Biemba, una mujer de 20 años. En otros registros, se identifica como propietario del navío a José Vieira de Matos, un portugués condenado por tráfico negrero clandestino y operador en África.

Un caso interesante es el Patacho (tipo de embarcación adecuada para acercarse a la costa) llamado União Feliz. Como señala Pessoa (2005), fue objeto de denuncia en la Cámara de Mangaratiba en 1837 por realizar desembarcos ilegales. El trecho:

En diez de enero (…) [1837], fue aprehendido por el juez de paz de este municipio el Patacho que se dice portugués, y que se denomina “União Feliz”, por haberse involucrado desde 1835 en el ilícito, inmoral e inhumano tráfico de esclavos. Había terminado de realizar un desembarco de africanos en el lugar donde fue capturado, y por estar vinculado a dicha embarcación Joaquim José de Souza Breves, quien, al no poder corromper al juez de paz en ejercicio, intentó recuperar la embarcación (…) que, por precaución, fue depositada en el Forte da Guia, pero nuevamente fue hecha navegar, tal vez para transportar otro cargamento de infortunados. (FMP, f. 136-137 apud Pessoa, 2015, p. 12)

La denuncia vincula a Joaquim Breves como operador terrestre del União Feliz, capitaneado por Manoel Antônio Rodrigues. En SlaveVoyages.org aparecen registros de viajes del União Feliz. Uno de ellos indica un desembarco en la Casa del Puerto: con bandera portuguesa, comandado por Rodrigues, embarcó en 1836 a 118 africanos en Ambriz, Benguela, desembarcando 105 sobrevivientes. Al año siguiente fue interceptado en Mangaratiba. Un fuerte indicio del uso de la Casa del Puerto por parte de los Breves.

El União Feliz es un objeto de estudio interesante para comprender la esclavitud ilegal del período, sobre todo por los individuos vinculados a la embarcación. La región de origen del navío, Ambriz, fue señalada por el gobernador general de Angola, en 1840, como un punto donde se burlaba la fiscalización para desembarcar mercancías e embarcar personas esclavizadas. Ambriz era una región disputada por Portugal. Durante ese período, el gobernador general envió el bergantín Tejo para investigar la situación. En el informe, el comandante relató haber encontrado barracones en la playa, y en esos espacios se hallaron recibos a nombre de João Henrique Ulrich. Muy probablemente, el União Feliz fue abastecido en esa base establecida por el traficante portugués, fiel aliado de Joaquim de Souza Breves (Pessoa, 2018).

Ulrich, además del negocio de almas, ofrecía crédito a los hacendados para facilitar el tráfico humano, utilizando como garantía a los esclavizados que ya se encontraban en Brasil. Pessoa (2013) señala, por ejemplo, que el Barón de Piraí le debía a Ulrich 29 contos de réis al momento de la evaluación de sus bienes tras su muerte. No por casualidad, João Henrique Ulrich llegaría a formar parte del consejo del Banco do Brasil, alcanzando la suplencia de la presidencia en 1852 y asumiendo la presidencia del banco en 1853. La contradicción de su enriquecimiento acelerado no pasó desapercibida por la prensa de la época.

¡Alabado sea Dios! ¡João Henrique Ulrich, a quien conocí en Mangaratiba lustrando las botas de Joaquim Breves, hecho director del Banco do Brasil! [...] ¡Y lo que es mil veces más escandaloso: el consejero Lisboa Serra estrechando la mano de ese gallego seboso! ¿Qué se puede esperar de un banco cuyo presidente, que debería ser el primero en hacerse respetar, se rebaja al punto de estrechar manos tan sucias y tramposas? Pues, ¿qué se puede esperar? Lo que ya se sabe: que el tal Ulrich ha dicho a sus paisanos cafetaleros que pueden servirse de todo el dinero del banco, que para eso se esforzó tanto por llegar a la directiva. (O Banco, 1854, p. 2 apud Brasil, 2023, p. 14).

Al final, el gallego salió de la hacienda del Coronel Pereira y fue a la del Coronel Joaquim Breves, sin tener allí otro empleo que no fuera el de primer mozo de recados, acompañándolo en sus viajes, y sin salario alguno, más que por la comida [...] Al salir de la casa del Coronel Joaquim Breves, fue a Ambriz, en la costa de África, en una especulación ilícita, como la de conseguir africanos por cuenta de algunos, debiendo tener interés en tan buena empresa. Así fue la vida del abyecto gallego J. H. Ulrich, unas veces adulando a unos, otras engañando a otros, traficando siempre con sus dignos malungos en africanos nuevos; hasta que se presentó en la Capital del Imperio como comerciante de gran envergadura, y hasta convertido en figura política, como protegido de nuestro ángel de la paz, el valiente general que ha derrotado ejércitos con la espada en la vaina y la mano en el Tesoro Nacional, felicitando a aquellos que dejaron el ombligo en el infierno. (Barra, 1851, p. 3 apud Pessoa, 2018).

El Ofício/PRRJ/PRDC n.º 12759/2023, enviado por investigadores al Ministerio Público en 2023, plantea de forma pionera la responsabilidad de las instituciones financieras en la esclavitud. El documento hace público y evidente que el esclavizado, además de fuerza de trabajo, fue la base para la formación del capital financiero, siendo el respaldo en personas esclavizadas el mecanismo central para estabilizar la oferta de crédito por parte de instituciones como el Banco do Brasil. También es necesario considerar las ganancias que el tráfico ilegal generó para ese crédito concedido, ya que, tras la prohibición del tráfico negrero, el comercio se volvió más lucrativo. El aumento en el valor de los esclavizados produjo beneficios directos para el Banco do Brasil, dado que su respaldo financiero se basaba en personas esclavizadas. Además, el funcionamiento activo del tráfico hacía posible, evidentemente, el pago de las deudas contraídas y los respectivos intereses por parte de los traficantes.

La historiadora Ynaê Lopes dos Santos (2022) señala que el Imperio Brasileño se reconstruyó a partir de las ganancias generadas por la esclavitud. El restablecimiento del Banco do Brasil, tras su primera quiebra, se dio con base en el tráfico negrero ilegal. Como indica la autora:

Diversos estudios historiográficos apuntan que el esclavizado fue el tipo de propiedad más difundido en Brasil, pudiendo ser adquirido incluso por personas pobres. La posibilidad de comprar un esclavizado mediante cartas de crédito facilitó aún más que personas de condición modesta adquirieran un cautivo y pagaran su valor en cuotas — muchas veces utilizando el dinero proveniente del trabajo de ese esclavizado, cuyo valor total aún no había sido saldado. (Santos, 2022, p. 71)

El Banco do Brasil, al igual que el Estado brasileño, tiene la obligación histórica de preservar, investigar y divulgar las estructuras remanentes del tráfico negrero. Es importante subrayar que, en la segunda mitad del siglo XIX, el Banco fue refundado con capital proveniente de la esclavitud ilegal; su consolidación como institución se dio a costa de la esclavización clandestina y del nacimiento de miles de africanos y sus descendientes ya en condición de esclavizados en las plantaciones de café. El hijo de João Henrique Ulrich llegaría a ser presidente del mayor banco de Portugal, la Caixa Geral de Depósitos. Resulta revelador que en el sitio web del banco portugués, los Ulrich sean presentados como grandes empresarios, sin mención alguna a su vínculo con la esclavitud ni al enriquecimiento como “hombre de gran negocio” a costa de Brasil y Angola[2].

Conclusión

El reconocimiento del patrimonio histórico de Barra de Guaratiba, incluyendo la Casa del Puerto y la Iglesia Nuestra Señora de la Salud, depende de la articulación entre instituciones públicas, comunidades locales y entidades especializadas. La preservación de estos lugares debe venir acompañada de acciones que aseguren su funcionalidad para las generaciones actuales, integrando estudios técnicos e iniciativas de memoria. ¿Cuántas familias del barrio descienden de los secuestrados que llegaron por la Casa del Puerto? ¿Qué esconde el suelo de ese lugar? ¿Qué puede aportar al barrio el reconocimiento y la valorización de esta memoria?

El artículo, al evidenciar la existencia de la Casa del Puerto como un punto logístico de la esclavitud, demuestra que en el siglo XIX la institución esclavista seguía plenamente operativa. La participación de João Ulrich (ex presidente del Banco do Brasil) en la organización de un desembarco en el lugar simboliza cómo el tráfico ilegal de esclavizados estuvo íntimamente vinculado al desarrollo del capital financiero global. Como señala Pessoa (2015, 2018), traficantes ilegales obtenían lucro a partir de la venta de esclavizados a crédito, usando tierras y personas como garantía. La Casa del Puerto y su historia contienen elementos que muestran cómo la prohibición del tráfico negrero en Brasil fue también una estrategia económica para maximizar beneficios, ya que durante ese período se intensificó la compra y venta de cautivos. El sistema de cabotaje del café y el azúcar en zonas poco fiscalizadas fue ampliamente reutilizado para el tráfico ilegal, utilizando Marambaia como puerto natural de desembarque, estratégicamente próximo al Valle del Paraíba, donde estaban ubicadas grandes plantaciones cafetaleras.

El reconocimiento histórico del proceso de la Segunda Esclavitud arroja luz sobre los puntos de desembarque clandestinos. La Casa del Puerto es un patrimonio material de la Segunda Esclavitud poco documentado. Es difícil cuantificar cuántos africanos secuestrados llegaron por este territorio. Lejos de representar el declive de la esclavitud, Marambaia y sus puntos de desembarque están directamente vinculados al consumo global de café por parte del mundo industrial europeo. El tráfico ilegal en Marambaia fue un pilar para la construcción del Imperio brasileño y sus instituciones, como el Banco do Brasil, que logró recuperarse de una quiebra obteniendo altos beneficios gracias a la valorización del esclavizado tras la prohibición del tráfico, al tiempo que financiaba expediciones clandestinas a la costa africana. Si hoy el mundo tiene por costumbre beber café, fumar tabaco o vestir algodón, fue gracias al trabajo esclavo y a la producción en plantaciones en regiones como Brasil, Cuba y el sur de los Estados Unidos durante el siglo XIX.

Pessoa (2015) señala que el Comendador Souza Breves donó tierras a los descendientes de esclavizados de sus haciendas, incluyendo Marambaia, una tierra “improductiva”, que había servido al tráfico. La historia de esas tierras es representativa del siglo XIX en Brasil y del involucramiento del Banco do Brasil. Yabeta (2014) muestra en su investigación que la promesa de donación hecha por el Comendador no fue cumplida por su esposa, quien vendió Marambaia a la Companhia Promotora de Indústrias de Melhoramentos en 1891. Esta empresa, propiedad de familiares del traficante Souza Breves, quebró en 1895 y sus activos fueron transferidos al Banco do Brasil. A comienzos del siglo XX, el banco volvió a quebrar y la propiedad pasó a manos de la Unión. El Banco do Brasil tuvo un proceso continuo de acumulación financiera ligado a la Restinga da Marambaia y a la historia de la esclavitud, incluso beneficiándose de su propia retirada del negocio.

Marambaia y Barra de Guaratiba fueron elegidas durante la Segunda Esclavitud por su invisibilidad ante el poder público. Un siglo después, ese mismo proyecto de olvido sigue produciendo efectos. La esclavitud en los territorios periféricos de la ciudad no está siendo contada, y cuando se menciona, aparece como “un período final” sin relevancia. Democratizar el reconocimiento de este período en la región ayuda a los grupos directamente implicados, quilombolas y comunidades negras, a construir planes de reparación histórica.

Ante las evidencias de la importancia histórica de la Casa del Puerto y su simbolismo dentro de la esclavitud ilegal, se señala la urgente necesidad de: 1) Realizar un estudio arqueológico de las ruinas de la Casa del Puerto y su entorno, 2) Llevar a cabo un estudio arqueológico de la Iglesia Nuestra Señora de la Salud y 3) Elaborar un proyecto de memoria, incluyendo museo, estructura para visitas turísticas, memoriales y exposiciones. A partir de esta historia criminal, las familias negras que habitan la región, los caiçaras que resistieron en los manglares y sus descendientes pueden acceder a oportunidades de desarrollo social por medio del turismo, algo especialmente valioso en una región naturalmente orientada hacia esa actividad y que necesita empleos de bajo impacto ambiental.

¿Alguien imagina pasar por Auschwitz como si fuera un lugar común? ¿O peor aún, como un lugar abandonado? Es urgente erigir un memorial con los nombres de los esclavizados que llegaron aquí y que, por suerte, quedaron registrados en documentos; los nombres de los navíos, sus propietarios, capitanes e instituciones implicadas, para promover una conciencia histórica sobre la formación de Brasil y su pasado reciente.

Referencias

BRASIL. Ministerio Público Federal. Oficio/PRRJ/PRDC n.º 8579/2024, Río de Janeiro, RJ: Procuraduría de la República/RJ, 22 jul. 2024. Disponible en: https://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/docs/pr-rj/Recomendao_Crai_RJ.pdf Acceso el 08 abril 2025.

BRASIL. Ministerio Público Federal. Oficio/PRRJ/PRDC n.º 12759/2023. Río de Janeiro, RJ: Procuraduría de la República/RJ, 3 nov. 2023. Disponible en: https://static.poder360.com.br/2024/10/estudo-banco-do-brasil-14-pesquisadores-24-out-2024.pdf. Acceso el 10 jul. 2025.

DE CARVALHO, Marcus JM. O Desembarque nas Praias: o Funcionamento do Tráfico de Escravos Depois de 1831. Revista de História, n. 167, p. 223-260, 2012.

FRAGOSO, João; FLORENTINO, Manolo. O arcaísmo como projeto: mercado atlântico, sociedade agrária e elite mercantil em uma economia colonial tardia. Rio de Janeiro, c.1790-c.1840. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.

MACHADO, Ana Paula Souza Rodrigues. Mapa populacional de freguesias rurais do Rio de Janeiro. O distrito de Guaratiba em 1797. Revista Brasileira de História & Ciências Sociais, [S. l.], v. 7, n. 14, p. 123–139, 2016.

MOTA, Maria Sarita Cristina. Nas terras de Guaratiba: uma aproximação histórico-jurídica às definições de posse e propriedade da terra no Brasil entre os séculos XVI-XIX. Tese (Doctorado en Historia) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Seropédica, 2009.

PESSOA, T. C. Sob o signo da ilegalidade: o tráfico de africanos na montagem do complexo cafeeiro (Rio de Janeiro, c. 1831-1850). Río de Janeiro: Revista Tempo, v. 24, n. 3, p.421-449. 2018.

PESSOA, T.C. As dimensões do complexo cafeeiro: tráfico ilegal de africanos e segunda escravidão ao sul da antiga Província do Rio de Janeiro. In: I Seminário Internacional Brasil no século XIX, 2014, Vitória. Anais do I Seminário Internacional Brasil no século XIX, 2014.

PESSOA, T.C. O Império da Escravidão: o complexo Breves no vale do café (c.1850-c.1888). 1a. ed. Río de Janeiro: Arquivo Nacional, 2018. 256p.

SANTOS, Ynaê Lopes dos. A nação embranquecida e seu passado escravista: outras leituras do Brasil. Revista do Centro de Pesquisa e Formação – SESC São Paulo, São Paulo, n. 15, p. 64–77, dez. 2022. Disponible en: https://www.sescsp.org.br/editorial/a-nacao-embranquecida-e-seu-passado-escravista-outras-leituras-do-brasil/. Acceso el 26 mayo 2025.

SIQUEIRA, Francisco Alves. Barra de Guaratiba: Sua Vida, seu povo, seu passado. Río de Janeiro: [s. n.], 2004.

SIQUEIRA, Francisco Alves. Barra de Guaratiba e a II Guerra Mundial. Río de Janeiro, [s. n.], 2009.

Slave Voyages. Trans-Atlantic Slave Trade Database. 2021. Disponible en: https://www.slavevoyages.org/. Acceso el 04 abril 2025.

TOMICH, Dale. Pelo prisma da escravidão: trabalho, capital e economia mundial. Traducción de Jaime A. Claramonte. São Paulo: Edusp, 2011.

YABETA, Daniela Paiva. Marambaia: história, memória e direito na luta pela titulação de um território quilombola do Rio de Janeiro (c.1850 - tempo presente). 2014. 270 f. Tese (Doctorado en Historia) - Universidade Federal Fluminense, Río de Janeiro, RJ, 2014.

Sobre el Autor

Flávio Moraes es residente de la Zona Oeste de Río de Janeiro, científico social, maestro en Historia Comparada y maestro en Cine y Audiovisual. Desde 2023, desarrolla una investigación sobre la Casa do Porto, un antiguo punto de desembarco de personas esclavizadas en Barra de Guaratiba. A partir de 2024, inició la articulación para la realización de un estudio arqueológico en el lugar, en colaboración con Pituka Nirobe e Ivonete Pereira.

Agradecimientos

Agradezco a Pituka Nirobe e Ivonete Pereira por el apoyo continuo a la investigación. A Beto Serqueira, hijo de Seu Chiquinho, le estoy agradecido por la generosidad al compartir archivos tan valiosos. También agradezco al diputado Eduardo Bandeira de Mello por su empeño en viabilizar la realización de un estudio arqueológico en el lugar. Al Instituto Río Patrimonio de la Humanidad, agradezco por el acompañamiento técnico de la investigación. Y un agradecimiento especial al Centro de Evaluaciones del Ejército (CAEx), por hacer posible la continuidad de este trabajo.

Contribuciones del Autor

Conceptualización, F.J.M.J.; metodología, F.J.M.J.; software, F.J.M.J.; validación, F.J.M.J.; análisis formal, F.J.M.J.; investigación, F.J.M.J.; recursos, F.J.M.J.; curaduría de datos, F.J.M.J.; redacción—preparación del borrador original, F.J.M.J.; redacción—revisión y edición, visualización, F.J.M.J.

Conflictos de Interés

El autor declara no tener conflictos de interés.

Sobre la Coleção Estudos Cariocas

La Coleção Estudos Cariocas (ISSN 1984-7203) es una publicación dedicada a estudios e investigaciones sobre el Municipio de Río de Janeiro, vinculada al Instituto Pereira Passos (IPP) de la Secretaría Municipal de la Casa Civil de la Alcaldía de Río de Janeiro.

Su objetivo es divulgar la producción técnico-científica sobre temas relacionados con la ciudad de Río de Janeiro, incluyendo sus conexiones metropolitanas y su inserción en contextos regionales, nacionales e internacionales. La publicación está abierta a todos los investigadores (sean empleados municipales o no), abarcando áreas diversas — siempre que aborden, parcial o totalmente, el enfoque espacial de la ciudad de Río de Janeiro.

Los artículos también deben alinearse con los objetivos del Instituto, a saber:

- promover y coordinar la intervención pública en el espacio urbano del Municipio;

- proveer e integrar las actividades del sistema de información geográfica, cartográfica, monográfica y de datos estadísticos de la Ciudad;

- apoyar el establecimiento de las directrices básicas para el desarrollo socioeconómico del Municipio.

Se dará especial énfasis a la articulación de los artículos con la propuesta de desarrollo económico de la ciudad. De este modo, se espera que los artículos multidisciplinarios enviados a la revista respondan a las necesidades de desarrollo urbano de Río de Janeiro.

[1] Documento disponible en la colección Archivo del Extinto Tribunal de la Mesa del Desembargo del Paço, Archivo Nacional, Brasil.

[2] El título del artículo en el sitio web del banco Caixa Geral de Depósitos menciona la trayectoria de los Ulrich: Disponible en: https://www.cgd.pt/Institucional/Patrimonio-Historico-CGD/Estudos/Documents/Joao-Ulrich.pdf (Accedido el 08/04/2025).