Volume 13 Edição 2 *Autor(a) correspondente paulaalbernaz@fau.ufrj.br Submetido em 30 jun 2025 Aceito em 25 ago 2025 Publicado em 13 set 2025 Como Citar? ALBERNAZ, M. P.; CONTARATO, C., DIÓGENES, M. Impactos da industrialização e desindustrialização no Rio de Janeiro: uma investigação nos subúrbios ferroviários da Zona Norte da cidade. Coleção Estudos Cariocas, v. 13, n. 2, 2025.

DOI: 10.71256/19847203.13.2.151.2025 O artigo foi originalmente submetido em PORTUGUÊS. As traduções para outros idiomas foram revisadas e validadas pelos autores e pela equipe editorial. No entanto, para a representação mais precisa do tema abordado, recomenda-se que os leitores consultem o artigo em seu idioma original.

| Impactos da industrialização e desindustrialização no Rio de Janeiro: uma investigação nos subúrbios ferroviários da Zona Norte da cidade Impacts of industrialisation and deindustrialisation in Rio de Janeiro: an investigation in the railway suburbs of the city's North Zone Impactos de la industrialización y desindustrialización en Río de Janeiro: una investigación en los suburbios ferroviarios de la Zona Norte de la ciudad Maria Paula Albernaz1, Carolina Contarato2 e Marina Guerra Diógenes3 1PROURB/FAU-UFRJ, Av. Reitor Pedro Calmon, 550 - Cidade Universitária, Rio de Janeiro - RJ, 21941-596, ORCID 0000-0002-1975-8490, paulaalbernaz@fau.ufrj.br 2PROURB/FAU-UFRJ, Av. Reitor Pedro Calmon, 550 - Cidade Universitária, Rio de Janeiro - RJ, 21941-596, ORCID 0009-0008-6154-8893, carolina.contarato@fau.ufrj.br 3PROURB/FAU-UFRJ, Av. Reitor Pedro Calmon, 550 - Cidade Universitária, Rio de Janeiro - RJ, 21941-596, ORCID 0000-0002-9669-7214, marina.diogenes@fau.ufrj.br

Resumo O artigo investiga os impactos da industrialização e desindustrialização nos subúrbios ferroviários da Zona Norte do Rio de Janeiro no século XX, focando nos remanescentes industriais como potencial de transformação urbana. Busca entender oportunidades para enfrentar desafios metropolitanos através do sentido histórico e referencial desses remanescentes. Adota uma abordagem multiescalar com geoinformação, história social e microanálise socioespacial. A análise evidencia padrões de localização, condição de uso e integração aos contextos distintos dos remanescentes durante períodos de expansão e retração industrial, apontando possibilidades na sua refuncionalização para reduzir desigualdades sociais e valorizar a região suburbana. Palavras-chave: legado fabril, refuncionalização urbana, subúrbios ferroviários do Rio de Janeiro Abstract This paper researches the impacts of industrialization and deindustrialization on the railway suburbs of the North Zone of the city of Rio de Janeiro throughout the 20th century, focusing on industrial remnants considered promising for urban transformation. It seeks to understand the opportunities the remnants offer for addressing current metropolitan challenges through the historical meaning and references they express. It adopts a multi-scalar approach, incorporating geoinformation, social history, and socio-spatial microanalysis. The analysis highlights patterns of location, conditions of use and integration into the distinct contexts of industrial remnants during periods of industrial expansion and contraction, pointing to possibilities for their refunctionalization to reduce social inequalities and enhance the value of the suburban region. Keywords: industrial legacy, urban refunctionalization, railway suburbs of Rio de Janeiro Resumen El artículo investiga los impactos de la industrialización y desindustrialización en los suburbios ferroviarios de la Zona Norte de la ciudad de Río de Janeiro durante el siglo XX, centrándose en remanentes industriales como potencial de transformación urbana. Busca comprender las oportunidades que estos remanentes ofrecen para abordar desafíos metropolitanos a través de su significado histórico y referencial. Adopta enfoque multiescalar incorporando geoinformación, historia social y microanálisis socioespacial. El análisis destaca patrones de ubicación, condiciones de uso e integración de remanentes industriales durante períodos de expansión y contracción, señalando posibilidades de refuncionalización para reducir desigualdades sociales y valorar la región suburbana. Palabras clave: legado industrial, refuncionalización urbana, suburbios ferroviarios de Río de Janeiro |

- Introdução

Dos anos 1930 a 1980, a industrialização configurou uma das principais estratégias de modernização econômica adotada por países latino-americanos, como Brasil, México e Argentina, com o setor agrário ficando relegado para um segundo plano (Pradilla Cobos, 2018). A mudança na ênfase das políticas governamentais resultou em significativas transformações urbanas, especialmente das cidades para as quais se direcionaram os novos investimentos. No Brasil, foi priorizada a centralização da instalação de indústrias nas duas maiores cidades do país: Rio de Janeiro e São Paulo. O período no qual privilegiaram-se as políticas para o setor industrial na América Latina, identificado como industrialização tardia ou desenvolvimentista, finalizou nos anos 1980. A partir de então, esse modelo entrou em declínio diante da reestruturação produtiva global e da adoção de princípios neoliberais, dando início a um processo de desindustrialização que afetou profundamente os territórios anteriormente industrializados.

No Rio de Janeiro, os subúrbios ferroviários da Zona Norte foram os territórios privilegiados para a implantação do parque industrial durante o ciclo econômico desenvolvimentista. Com o progressivo esvaziamento fabril, essa região suburbana passou a concentrar remanescentes industriais, frequentemente invisibilizados e desvalorizados “no imaginário social relacionado à cidade” (Cavalcanti; Fontes, 2012, p. 12). O legado das estruturas fundiárias e imobiliárias industriais, em parte coincidentes com galpões e fábricas abandonadas, em ruínas ou pouco produtivas, bem como de imóveis reconvertidos e infraestruturas destinadas ao seu suporte, guarda um potencial para impulsionar mudanças significativas, especialmente em localidades nas quais se inserem.

Para enfrentar o desafio de como atuar frente a esse legado industrial e fortalecer atividades ainda presentes nas outrora pujantes áreas industriais, este artigo analisa os impactos da industrialização e da desindustrialização nos subúrbios ferroviários da Zona Norte do Rio de Janeiro. Com foco na dinâmica dos remanescentes industriais enquanto componentes socioespaciais suburbanos reveladores de processos históricos e oportunidades contemporâneas de refuncionalização, a pesquisa avalia possibilidades de enfrentar problemas associados a histórica desigualdades e exclusões metropolitanas.

A investigação adota uma abordagem multiescalar, associando geoinformação, microanálise socioespacial e revisão bibliográfica para compreensão dos padrões de localização, transformação e reconversão dos remanescentes industriais. Privilegia-se o cruzamento de indícios morfológicos e referenciais com a história social e a construção dos seus objetos, abrindo-se para uma análise da historicidade das configurações socioespaciais estudadas (Revel, 1996). Avalia-se que, embora marcados por processos de desativação, invisibilização e desvalorização, esses espaços mantêm uma relevância territorial estratégica, podendo ser reconvertidos em benefício das populações locais, desde que inseridos em políticas públicas integradas, sustentáveis e sensíveis ao contexto urbano-social em que se situam.

As principais fontes utilizadas na pesquisa são as cartográficas, como a base de dados georreferenciados do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP) e da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (PCRJ), imagens de satélite do Google Earth captadas pela internet, mapas históricos e plantas cadastrais e iconográficas consultadas em bibliografia, nas páginas da internet e em acervos históricos digitais dos arquivos do Rio de Janeiro e da Biblioteca Nacional, associadas a dados censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Complementam o levantamento de informações, a revisão bibliográfica (em livros, artigos, teses e dissertações), os levantamentos nas páginas da internet (especialmente sobre as fábricas estudadas) e em redes sociais (incluindo grupos de facebook de ex-funcionários das indústrias), além de conversas com informantes qualificados.

O texto se estrutura em seções cronológicas, abrangendo: os antecedentes à política de industrialização (até 1930); a implantação do modelo econômico desenvolvimentista (1930-1950); o auge da industrialização (1950-1980); o declínio do setor industrial e a desindustrialização (1980-2000); além de considerações finais que buscam trazer um panorama atual da industrialização suburbana e perspectivas com a refuncionalização do legado fabril. A metodologia está incorporada à introdução, e os mapas e figuras são apresentados ao longo do texto conforme os períodos analisados.

- Remanescentes industriais suburbanos: delimitação conceitual e territorial

No contexto deste estudo, os remanescentes industriais são definidos como porções do tecido urbano onde existiu, ou ainda existe, um estabelecimento fabril, cujos traços espaciais e morfológicos permanecem visíveis, seja por meio de edificações, estruturas construtivas, parcelamento fundiário ou usos derivados da função original. Esses remanescentes constituem legados materiais e simbólicos da industrialização, operando como repositórios de tempo e sentido no espaço urbano (Santos, 1982). Expressam uma coexistência no tempo presente de “técnicas” (Santos, 2012), temporalidades e momentos diversos. Ao se manter como “marca impressa [...] de tempos pretéritos no espaço” abrem possibilidades às ações atuais, “condição para que a história se faça" (Santos, 1982, p. 42). Deste modo, comunicam e moldam experiências no presente, mesmo com estruturas deterioradas ou reconvertidas, pela evocação de uma construção social.

Em países centrais, desde finais dos anos 1960, o legado fabril entrou nos debates sobre as transformações da cidade e o seu futuro (Labasse, 1966; Sassen, 1998; Soja, 2000; Zukin, 1989), integrando-se a discussões acadêmicas e políticas no Brasil a partir dos anos 1990 pelo viés da desconcentração industrial nas grandes metrópoles e do crescimento de desigualdades sociais, segregação e violência urbana (Lencioni, 1994; Ribeiro, 1994; Tavares, 2000). No campo do urbanismo, a preocupação com os remanescentes industriais, sobretudo os esvaziados da função original, levou a incluí-los desde os anos 2000, prioritariamente, em duas vertentes desses debates: a primeira e mais popular, centrada na integração das estruturas industriais no conjunto de bens do patrimônio cultural (Kühl, 2010; Rufinoni, 2020); e a segunda, em uma reflexão sobre o que passou a ser denominado vazios urbanos, identificados também como friches urbaines ou brownfields (Borde, 2006; Meneguello, 2009; Monteiro, 2020).

São muitos os trabalhos que relacionam o legado fabril à questão patrimonial, enfatizando tipologias industriais, proteção cultural e/ou memória operária. Usualmente, contrapõem os interesses da acumulação de capital aos da preservação do patrimônio cultural, e os valores do capital aos da classe trabalhadora (Cavalcanti; Fontes, 2012; Carvalho; Gagliardi; Marins, 2025). Na segunda vertente citada, referente aos vazios urbanos, prevalecem discussões em torno de políticas públicas ou da ausência destas políticas, envolvendo a reutilização de vazios urbanos e os instrumentos urbanísticos para isso (Severini, 2019; Sampaio, 2012), com menor consideração a processos e dinâmicas associados à sua existência.

No artigo interessa destacar uma terceira vertente, menos explorada no campo do urbanismo, focada especialmente na relação entre industrialização, desindustrialização e transformação urbana, que privilegia a análise dos processos e dinâmicas urbanas envolvendo os remanescentes industriais. Esta análise se volta a reforçar estudos que apontam a diferença entre processos sócio-históricos e os seus impactos na América Latina e nos países centrais (Pradilla Cobos, 2018).

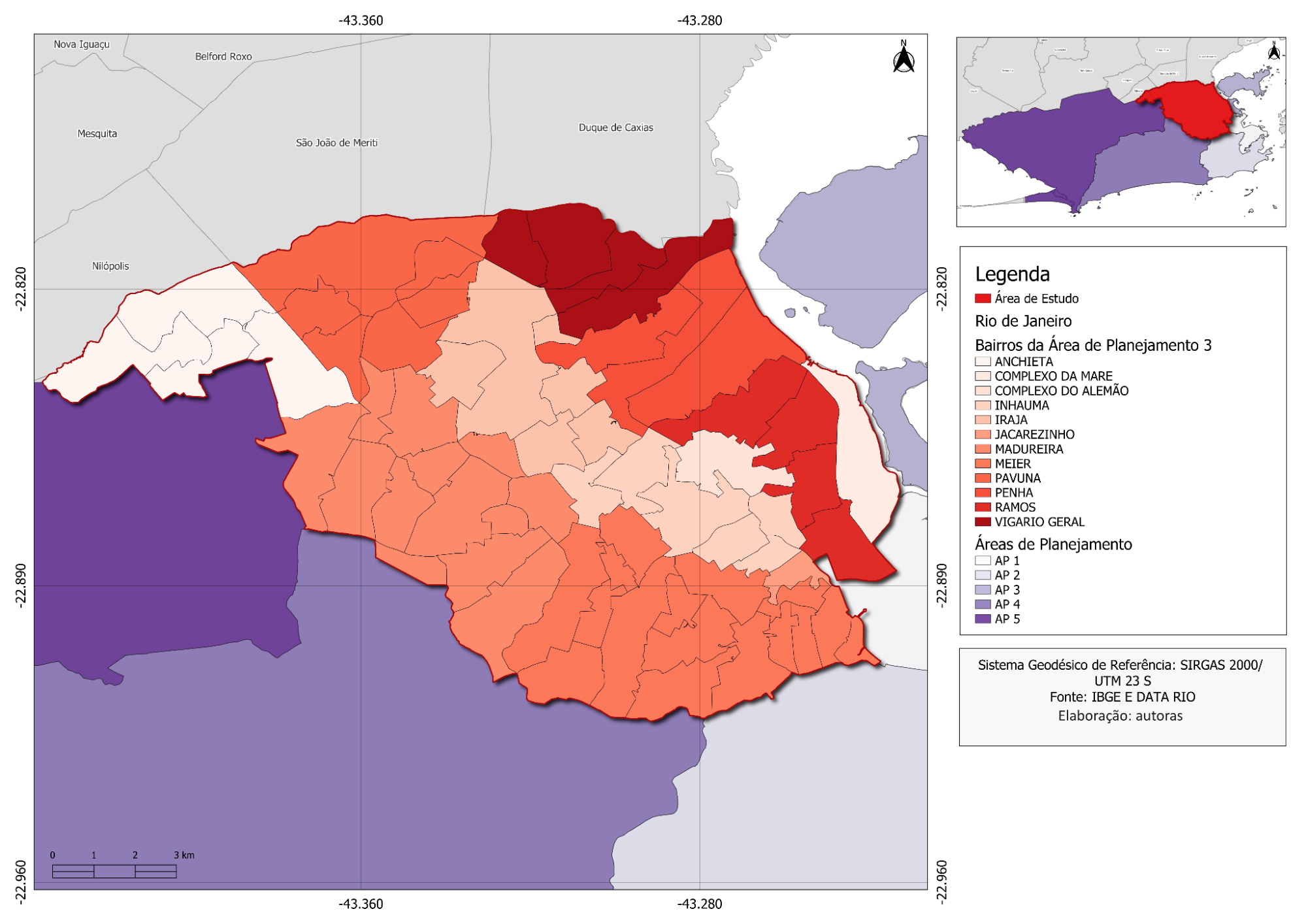

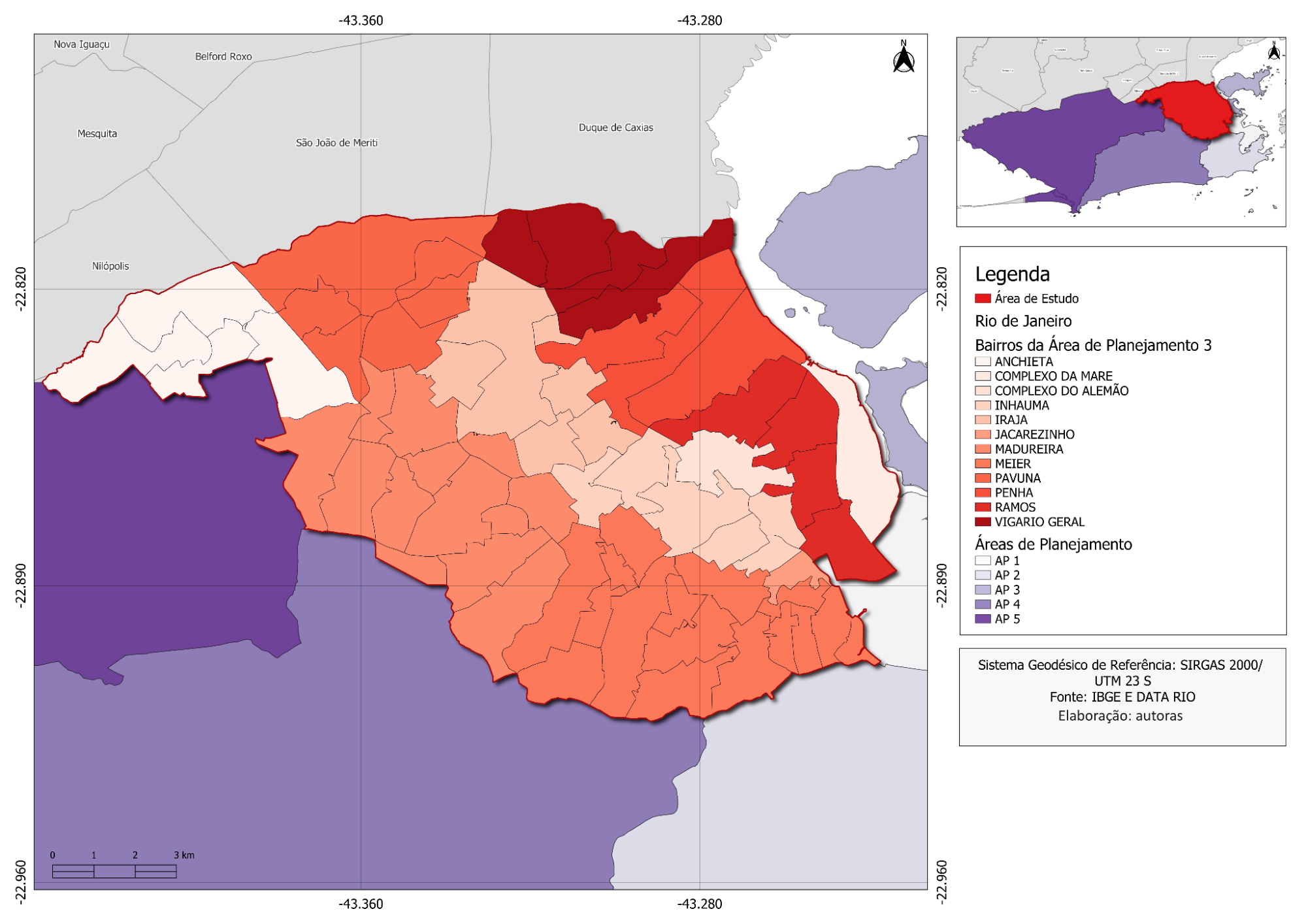

Assim, para estudar os remanescentes industriais, o recorte territorial enfocado são os subúrbios ferroviários da Zona Norte do Rio de Janeiro, em grande parte correspondente à atual Área de Planejamento 3 (AP3) (ver Figura 1). A escolha desse recorte deve-se à prioridade recebida em muitas de suas áreas, até finais dos anos 1970, para a industrialização, e desde então se encontrarem em processo crescente de desindustrialização. Neste sentido, o marco temporal estabelecido para a análise abrange os anos mais significativos da industrialização no recorte territorial estudado: dos anos 1920 a 2000, com intuito de abarcar os reflexos de ambos os processos na estruturação e configuração socioespacial na cidade.

Figura 1: Localização dos subúrbios ferroviários da Zona Norte do Rio de Janeiro, recorte territorial analisado.

Fonte: IBGE (2022) e Data Rio - IPP/PCRJ (2024), elaborado pelo grupo de pesquisa das autoras (2025).

A diversidade de situações observadas no recorte territorial analisado demandou uma categorização mais precisa dos remanescentes industriais, a fim de orientar sua análise nos marcos temporais considerados e estimar sua potencial refuncionalização. Para tanto, propõe-se a seguinte classificação em quatro categorias principais, que são empregadas ao longo do texto do artigo:

Tabela 1: Categorias de classificação das indústrias

Categoria | Descrição | Situações observadas |

Ativa | Unidades fabris ainda em operação com atividade industrial contínua, mesmo que reconfigurada | Indústrias de transformação utilizando parcial ou totalmente instalações originais (químicas, alimentícias, metalúrgicas, etc) |

Inativa | Estruturas fabris desativadas, abandonadas ou em processo de ruína, sem uso atual | Galpões vazios, antigas fábricas muradas e sem função ou em deterioração |

Reconvertida | Remanescentes que passaram por reconversão para novos usos (residencial, comercial etc.) | Condomínios residenciais fechados, shopping centers, ocupações autoconstruídas de modo espontâneo |

Reconvertida / Inativa | Remanescentes parcialmente ocupados | Desmembramentos de antigas instalações fabris, subdividido em terrenos ou glebas com uso e terrenos vazios |

Fonte: elaborado pelas autoras (2025).

Essa categorização permitiu não apenas mapear a persistência ou transformação da atividade industrial, mas também identificar os distintos modos como o espaço fabril foi reapropriado na dinâmica urbana. A partir dela, tornou-se possível discutir os impactos socioespaciais da industrialização e desindustrialização e avaliar estratégias de refuncionalização que considerem as características e condições de uso dos remanescentes industriais.

- Primórdios da industrialização suburbana: as fábricas implantadas antes de 1930

A presença de grandes estabelecimentos industriais nos subúrbios ferroviários da Zona Norte do Rio de Janeiro antecede o ciclo desenvolvimentista iniciado nos anos 1930. Entre o início do século XX e 1930, o território já abrigava unidades fabris de grande porte, impulsionadas por mudanças no uso da terra, disponibilidade de mão de obra e infraestrutura ferroviária. A fragmentação das antigas propriedades rurais nas freguesias de Inhaúma e Irajá, aliada à expansão das linhas férreas e à força motriz dos rios, favoreceu a instalação de fábricas em glebas amplas e relativamente desocupadas.

Desde a primeira metade do século XIX, em decorrência da perda de valor na economia agrária exportadora, nas freguesias suburbanas mais próximas às áreas centrais, sobretudo a de Inhaúma, iniciou-se um progressivo fracionamento de propriedades que antes eram rurais. A historiadora Raquel Lima (2012) explica a vulnerabilidade dessas freguesias frente às transformações que ocorriam não só na agroeconomia exportadora, mas também no crescimento da cidade do Rio de Janeiro e nos interesses de agentes produtores do solo urbano. Com a passagem do cultivo da cana-de-açúcar para o de sobrevivência, nas então chácaras e sítios, houve também uma crescente redução da população escravizada e um aumento de homens livres nos territórios dessa região suburbana (Santos, 1987).

A capilaridade dos rios no seu território, força motriz e principalmente local de esgotamento dos resíduos líquidos fabris, juntamente com o atravessamento das linhas férreas nos subúrbios desde meados do século XIX, favorecendo a chegada de matéria-prima e o escoamento da produção, como apontado por Maurício Abreu (1987), constituiu um importante incentivo à instalação de indústrias. Além disso, a presença dos trens foi motivadora para o início da distribuição de energia elétrica na região na segunda década do século XX e consumidora da produção instalada nas primeiras grandes fábricas (Martins, 2023). Em 1920, no enquadramento da população ativa em profissões nos então distritos do Rio de Janeiro, apesar do maior percentual de profissões em indústrias estar localizado nas áreas centrais (36% do total), nos subúrbios ferroviários da Zona Norte concentravam-se, nos distritos de Inhaúma e Irajá, 27%[1].

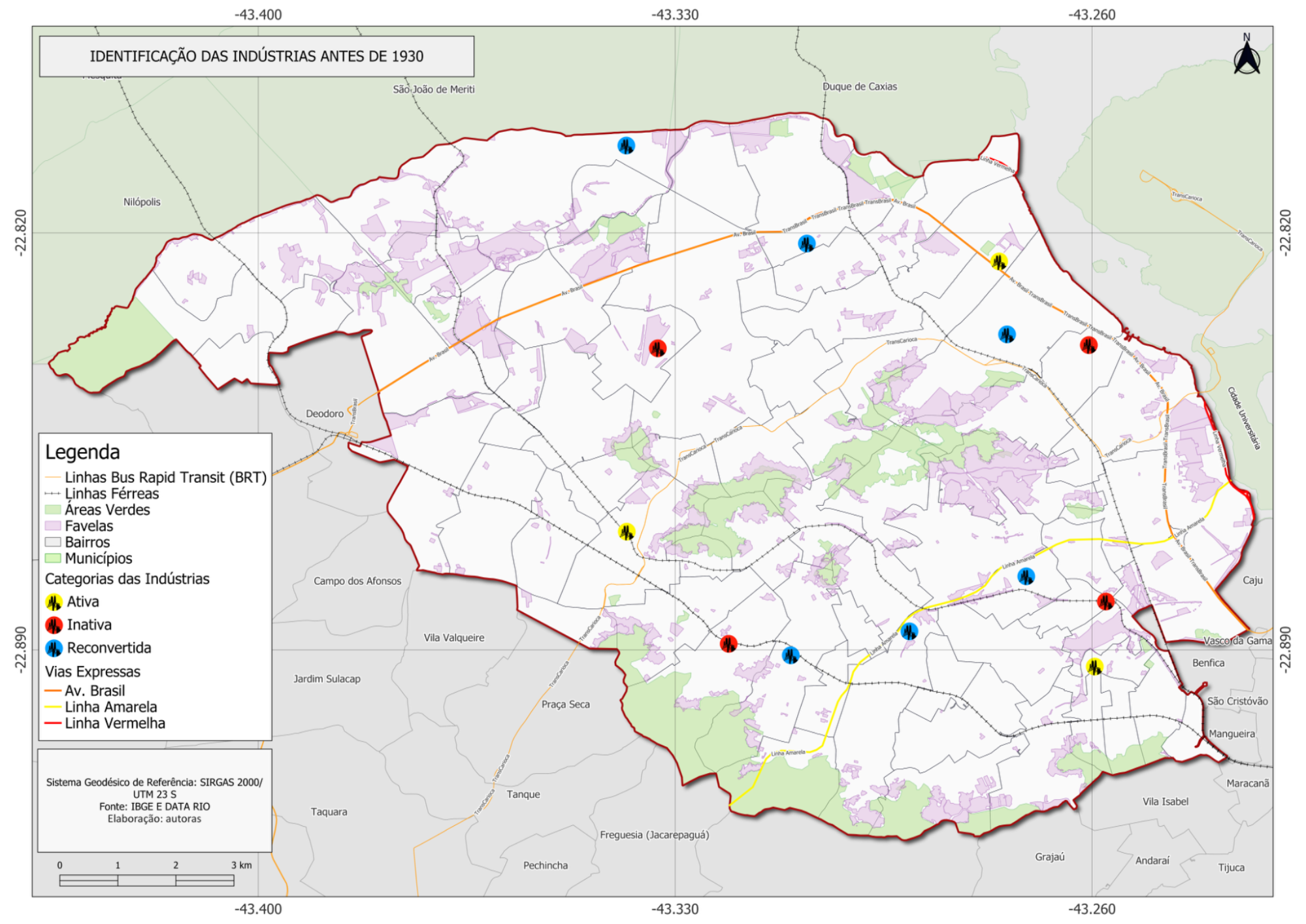

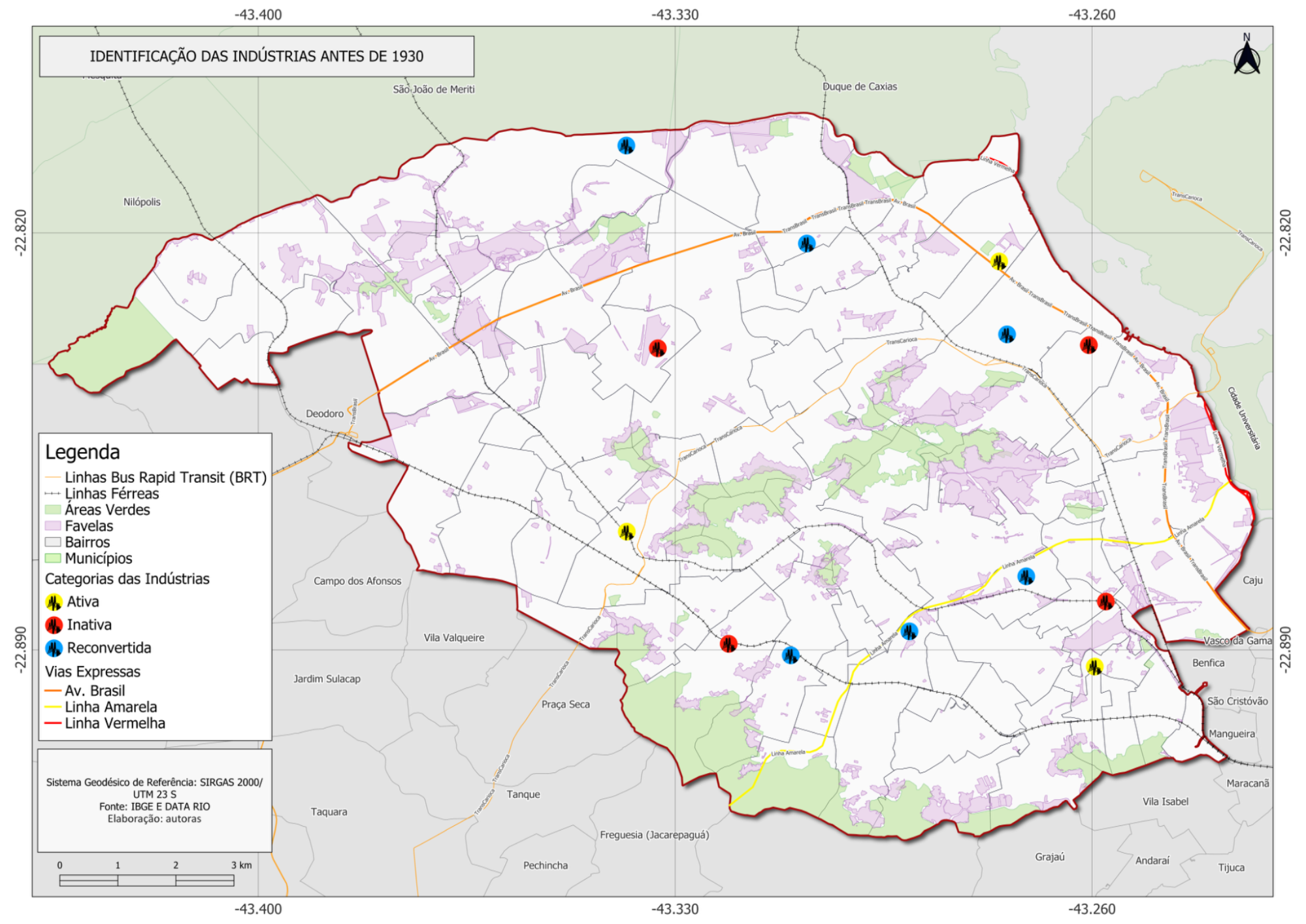

A análise dos dados geoespaciais revela a existência de ao menos 12 remanescentes industriais relevantes datados de antes de 1930, representando cerca de 5% do total identificado na AP3 (ver Figura 2). Esses remanescentes, em sua maioria, ocupam áreas superiores a 30.000 m², chegando a 450.000 m² se considerado o Matadouro da Penha. Tal porte evidencia o protagonismo dessas unidades na urbanização do entorno e na constituição da sua infraestrutura básica.

Figura 2: Mapa dos remanescentes industriais inaugurados antes de 1930 nos subúrbios ferroviários da Zona Norte do Rio de Janeiro

Fonte: IBGE (2022) e Data Rio - IPP/PCRJ (2024), elaborado pelo grupo de pesquisa das autoras (2025).

Cabe ressaltar que as pequenas fábricas ou manufaturas e oficinas na região suburbana ferroviária da Zona Norte, identificadas como precursoras ou originárias do surgimento das maiores (Martins, 2023), não foram levantadas. Isso porque já haviam desaparecido ao longo dos anos, sem deixar rastros no tecido urbano, a não ser as que cresceram ou se desenvolveram em grandes estabelecimentos.

Predominavam, nesse período, atividades metalúrgicas e de suporte à ferrovia, além de indústrias têxteis, de alimentos e de bens de consumo ligados ao novo padrão de urbanidade. Dois dos antigos estabelecimentos fabris são referidos enquanto oficinas de reparos do “material rodante” ferroviário, respectivamente da Estrada de Ferro Central do Brasil (EFCB) e da Estrada de Ferro Rio D’Ouro (EFRD), nos atuais bairros do Engenho de Dentro e Engenho da Rainha (Martins, 2023, p. 40). A maior destas fábricas era a oficina de metalurgia e carpintaria da EFCB, que contava com muitas oficinas, além de usina elétrica, inúmeros depósitos, edifícios da administração e casas para operários[2].

Embora algumas unidades ainda estejam em operação, com produção distinta da original, a maior parte encontra-se reconvertida para uso residencial ou comercial, como é o caso do Shopping Nova América. Identifica-se, já nesse período, um padrão de localização vinculado aos ramais ferroviários, evidenciando a lógica funcional da industrialização incipiente[3].

- Consolidação do polo suburbano: industrialização entre 1930 e 1950

A década de 1930 marca o início de um ciclo de industrialização articulado diretamente ao Estado nacional, sob influência do projeto desenvolvimentista (Mello, 1982). As políticas voltadas à industrialização surgiram sob a pressão de empresários que já faziam investimentos ou pretendiam investir no setor industrial, e formaram comissões desde o final do século XIX para reivindicar incentivos públicos justificados pela necessidade de trazer independência econômica, “progresso” e “grandeza” para o país (Luz, 1978).

No contexto da crise internacional e da ascensão do Estado Novo (1937-1945), o poder público assume papel protagonista no fomento à indústria, promovendo incentivos diretos, obras de infraestrutura “alterando práticas de concessão de recursos e benefícios” (Mendonça, 1990, p. 328) e a condução do processo de industrialização pela definição de medidas essenciais para o avanço do setor econômico e controle de muitos dos fatores produtivos. A grande novidade na economia seria “a transformação do Estado em investidor produtivo, alternativa para contornar dificuldades do projeto industrializante” (Mendonça, 1990, p. 330) ao lado da burguesia industrial.

A industrialização brasileira fortaleceu-se sustentada pela ideia da exigência a propor soluções inovadoras e centralizadoras para o país (Ribeiro, 2000) com o intuito de dinamizar a economia nacional. O Rio de Janeiro, por ser a capital federal, deter a maior infraestrutura urbana, possuir mão-de-obra disponível e mercado interno mais eficiente, desde a década de 1930, foi um dos dois pólos de concentração das inversões no setor industrial, sendo os subúrbios ferroviários da Zona Norte priorizados para a industrialização.

A partir de então, a região suburbana passou a ser alvo de marcantes intervenções urbanísticas para favorecer a instalação das indústrias. Disso resultaram o aterramento dos manguezais e praias litorâneas no local que passou a ser chamado de Manguinhos, motivada pela criação de um bairro industrial (Costa, 2006), e a inauguração da Avenida Brasil em 1946, ainda hoje a maior rodovia urbana da cidade, ligando o Rio de Janeiro a outras capitais brasileiras e permitindo a ligação do polo industrial nascente com as frentes do mercado interno nacional e viabilizando novos empreendimentos.

Nesse período, o zoneamento urbano de 1937 introduziu, pioneiramente, zonas industriais na cidade, concentrando-as na porção norte (Albernaz; Diógenes, 2023). Até os anos 1950, as zonas industriais se ampliaram em número e se estenderam, englobando “faixas ao longo das linhas férreas e da recém-inaugurada Avenida Brasil” (Albernaz; Diógenes, 2023, p. 13), criando uma diferenciação interna na própria Zona Norte suburbana.

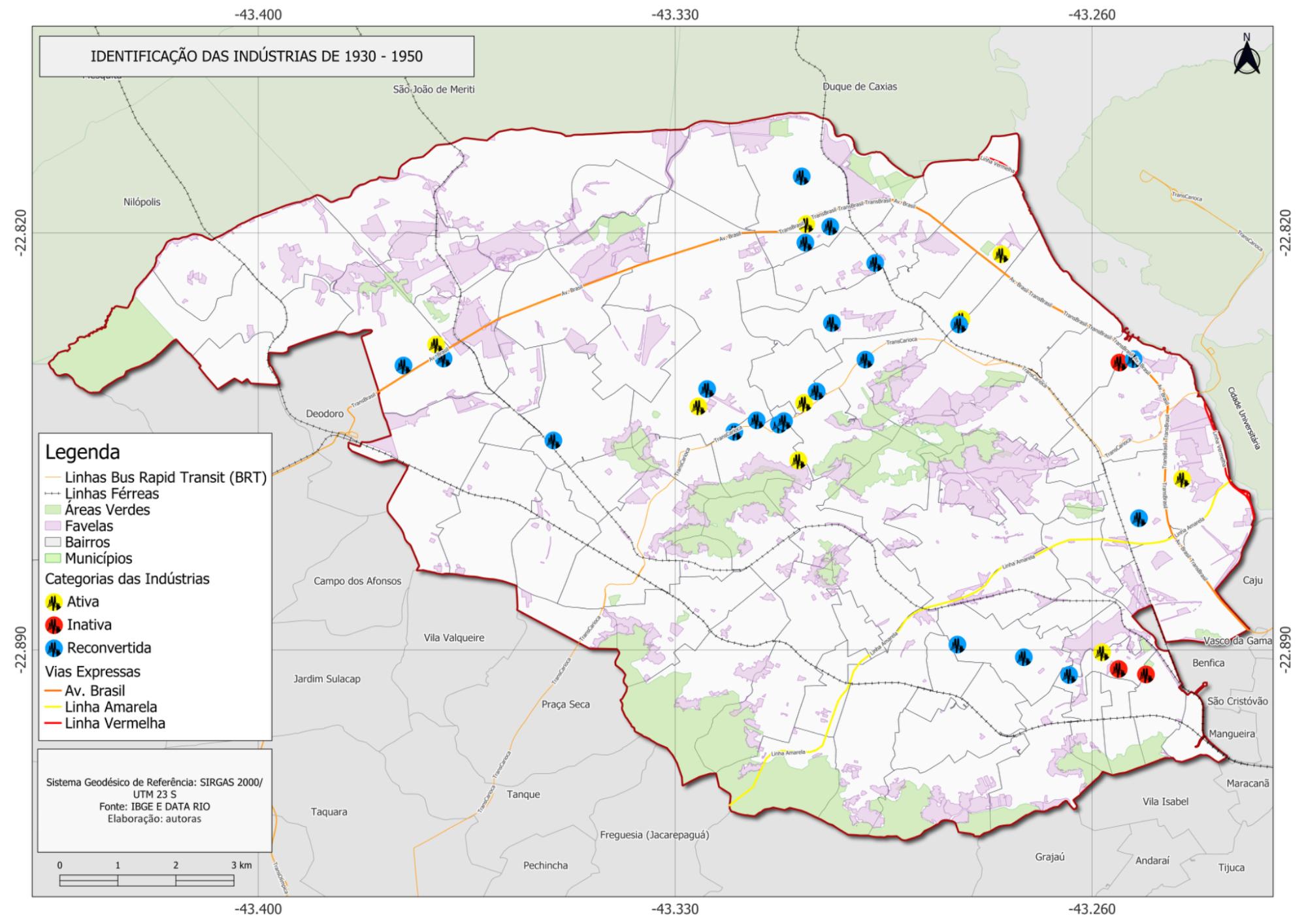

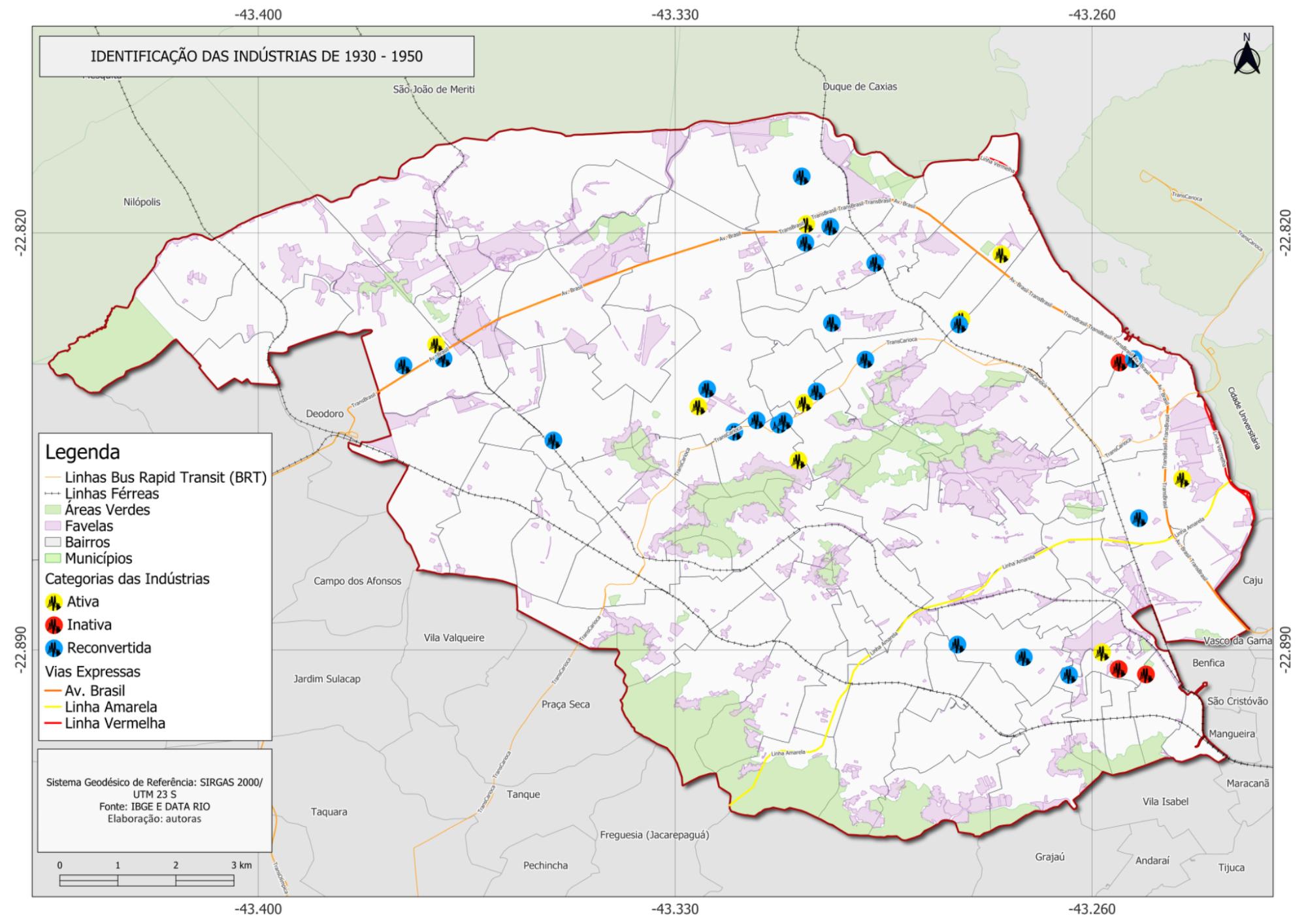

A análise espacial dos dados identificou quase 40 remanescentes industriais com origem entre 1930 e 1950, representando cerca de 17% do total mapeado (ver Figura 3). A distribuição das unidades industriais revela a localização preferencial ao longo de dois eixos viários: acompanhando as atuais avenidas Vicente de Carvalho e Brás de Pina, hoje suporte do corredor BRT Transcarioca, e principalmente nos atuais bairros de Vicente de Carvalho e Penha Circular, então esparsamente ocupados; e margeando a então recém-inaugurada Avenida Brasil, com maior número no atual bairro de Guadalupe. Ainda se observa algumas fábricas que localizaram-se junto ao ramal da linha férrea como no período anterior, ao longo da atual Estrada de Ferro Leopoldina.

Figura 3: Mapa dos remanescentes industriais inaugurados entre 1930 e 1950 nos subúrbios ferroviários da Zona Norte do Rio de Janeiro

Fonte: IBGE (2022) e Data Rio - IPP/PCRJ (2024), elaborado pelo grupo de pesquisa das autoras (2025).

Observa-se ainda uma ampliação da diversidade produtiva, com destaque para indústrias de bens de consumo e filiais de empresas estrangeiras. Os setores industriais preencheram lacunas deixadas no suprimento interno nacional pela dificuldade de importação em decorrência de crises financeiras e políticas dos países centrais, assim como responderam às crescentes demandas por novidades do mercado local trazidas pelo avanço da urbanização e mudanças na estrutura social. Em seu contraste social progressivo, novos grupos sociais da classe dominante surgem e as camadas médias[4] crescem (Abreu, 1987, p. 72-73).

Do ponto de vista da ocupação territorial, predominam fábricas de grande porte, com lotes acima de 20.000 m², ainda que haja expressiva presença de pequenas e médias unidades. Ao cruzar o porte das fábricas com datas de inauguração, observa-se que a maioria dos estabelecimentos de pequeno ou médio porte foram inaugurados do início de 1930 a meados de 1940 (Martins, 2023). Nos últimos anos da década de 1940 especialmente, verifica-se a presença de alguns estabelecimentos de grande porte, com 80.000 m² ou mais de área ocupada, de empresas estrangeiras que expandiram suas operações para o Brasil.

A reconversão é significativa: cerca de 75% desses remanescentes tiveram sua função transformada, em especial para o setor comercial (varejo e atacado) e para empreendimentos residenciais. Um quarto dos remanescentes mantém-se ativo, ainda que com alterações no uso ou no porte. No geral, o período evidencia um padrão espacial de industrialização fortemente induzido por políticas públicas, articulando infraestrutura, planejamento urbano e interesses empresariais. O legado territorial das fábricas implantadas entre 1930 e 1950 ainda se projeta na malha urbana atual, tanto pelas formas edificadas quanto pelas dinâmicas econômicas herdadas.

- O auge da industrialização suburbana: expansão entre 1950 e 1980

Entre 1950 e 1980, o Brasil viveu a fase mais intensa de sua industrialização, apoiada por políticas nacional-desenvolvimentistas e pela ampliação do papel do Estado como agente estruturador da economia. A criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) em 1952 e os investimentos diretos em infraestrutura industrial consolidaram a Zona Norte do Rio de Janeiro como pólo privilegiado para a instalação de grandes unidades fabris. Desse modo, concretizou-se a partir de meados dos anos 1950 “uma estrutura monopolista específica que articulou, de modo peculiar, a empresa multinacional, a empresa privada nacional e a empresa pública” (Mendonça, 1990, p. 333), coincidente com a “redescoberta” da América Latina por centros capitalistas dos países centrais e a capacidade do Estado brasileiro de unir interesses e objetivos do capital internacional e nacional. A ideologia nacional-desenvolvimentista associada à penetração de ideais do “sonho americano” repercute nas formas de industrialização (Mendonça, 1990, p. 333).

Esse processo ocorreu em paralelo a um crescimento demográfico acelerado nos dois maiores pólos urbanos, Rio de Janeiro e São Paulo. Entre 1950 e 1970, a população do Rio de Janeiro duplicou, ultrapassando quatro milhões de habitantes[5], impulsionando a demanda por empregos e o adensamento dos bairros suburbanos. A combinação de incentivos estatais, oferta de mão de obra e expansão da malha viária, notadamente a Avenida Brasil, favoreceu a implantação de novas fábricas em áreas antes marginalizadas ou de baixa densidade urbana.

Em termos dos efeitos socioespaciais, o intenso aumento no contingente de pessoas disponíveis para servir de mão-de-obra operária resultou no surgimento e crescimento de inúmeras favelas (Silva, 2005). Apesar do entendimento de que o problema habitacional era uma questão do Estado, as políticas habitacionais entre os anos 1945 a 1964 não tiveram um maior alcance e abrangência junto ao operariado (Bonduki, 2017, p. 108). Mesmo em décadas que se seguiram, com mais inversões públicas no financiamento de moradias, a maior parte dos trabalhadores não tinha condições de atender os requisitos impostos nas políticas de acesso à moradia, mantendo residência em favelas (Silva, 2008). Nesse sentido, o censo de 1960 apurou que o Jacarezinho, favela dos subúrbios ferroviários da Zona Norte, era o maior núcleo favelado da cidade, com mais de 15 mil habitantes[6].

No Rio de Janeiro, o Estado aumentou as inversões diretas na infraestrutura voltada à industrialização, especialmente em aterros junto à Baía de Guanabara e ampliação da malha viária, sendo abertas as avenidas 24 de Maio e Marechal Rondon, e construídos viadutos ligando os subúrbios ferroviários à Avenida Brasil (Abreu, 1987, p. 127). O zoneamento urbano passou a privilegiar setores periféricos junto à Baía de Guanabara, onde futuramente se instalou a Refinaria de Manguinhos, e a faixa ao longo da Avenida Brasil, enquanto excluía os trechos ferroviários mais consolidados (Albernaz; Diógenes, 2023, p. 16), já alvo do interesse do mercado imobiliário. Essa reorientação consolidou a fragmentação interna da Zona Norte, separando áreas industriais de zonas residenciais populares, muitas delas marcadas por favelização e precarização urbana.

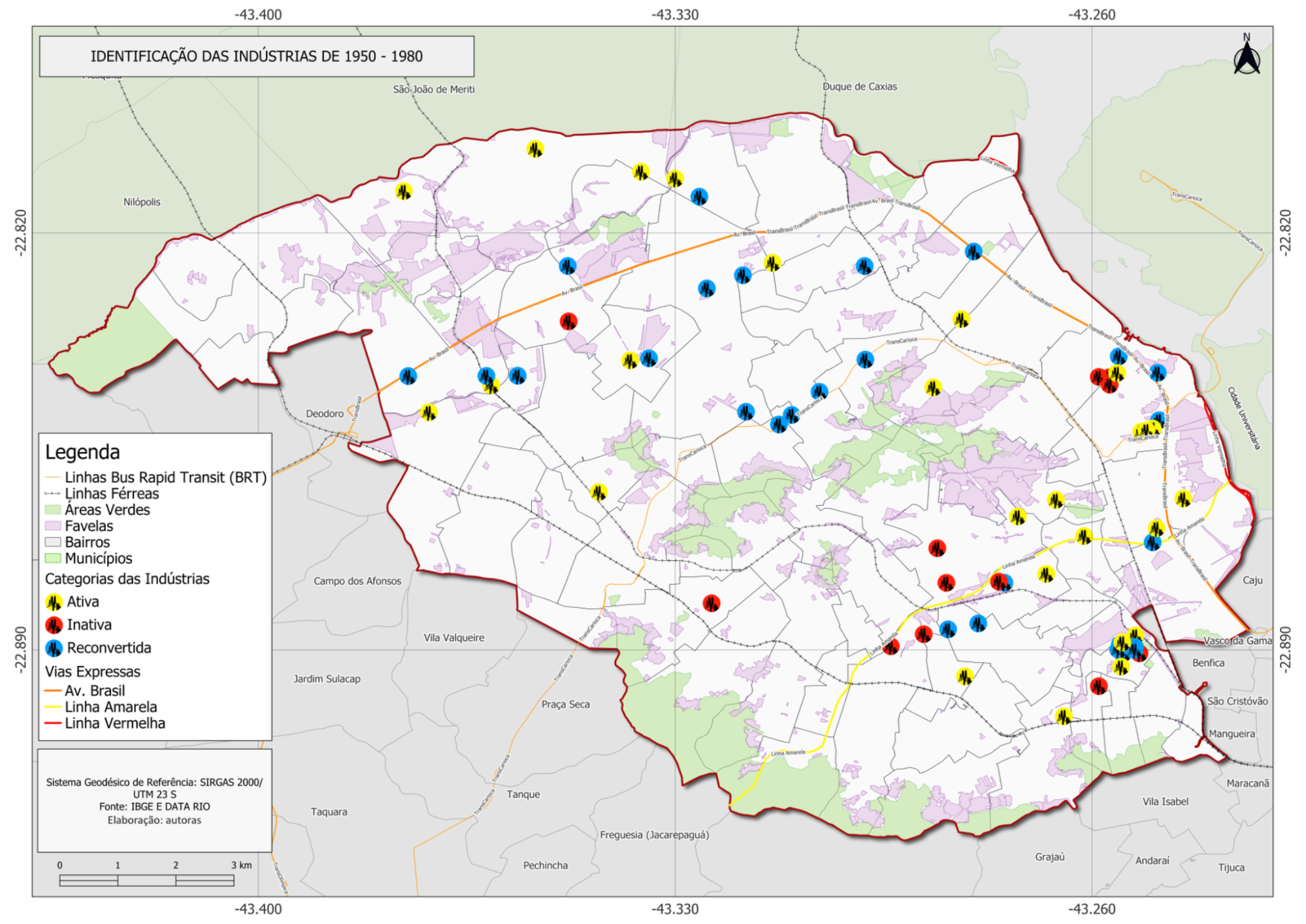

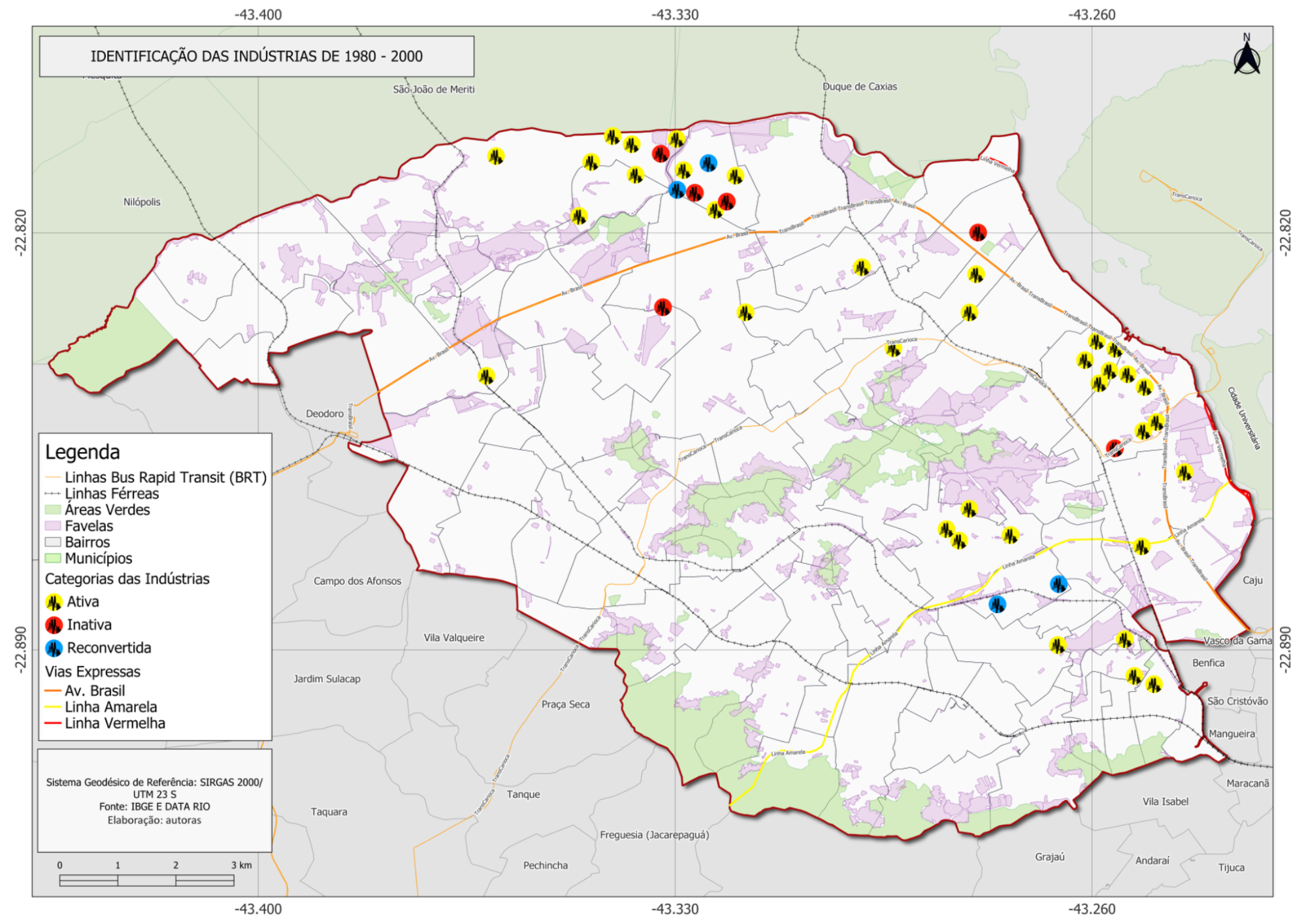

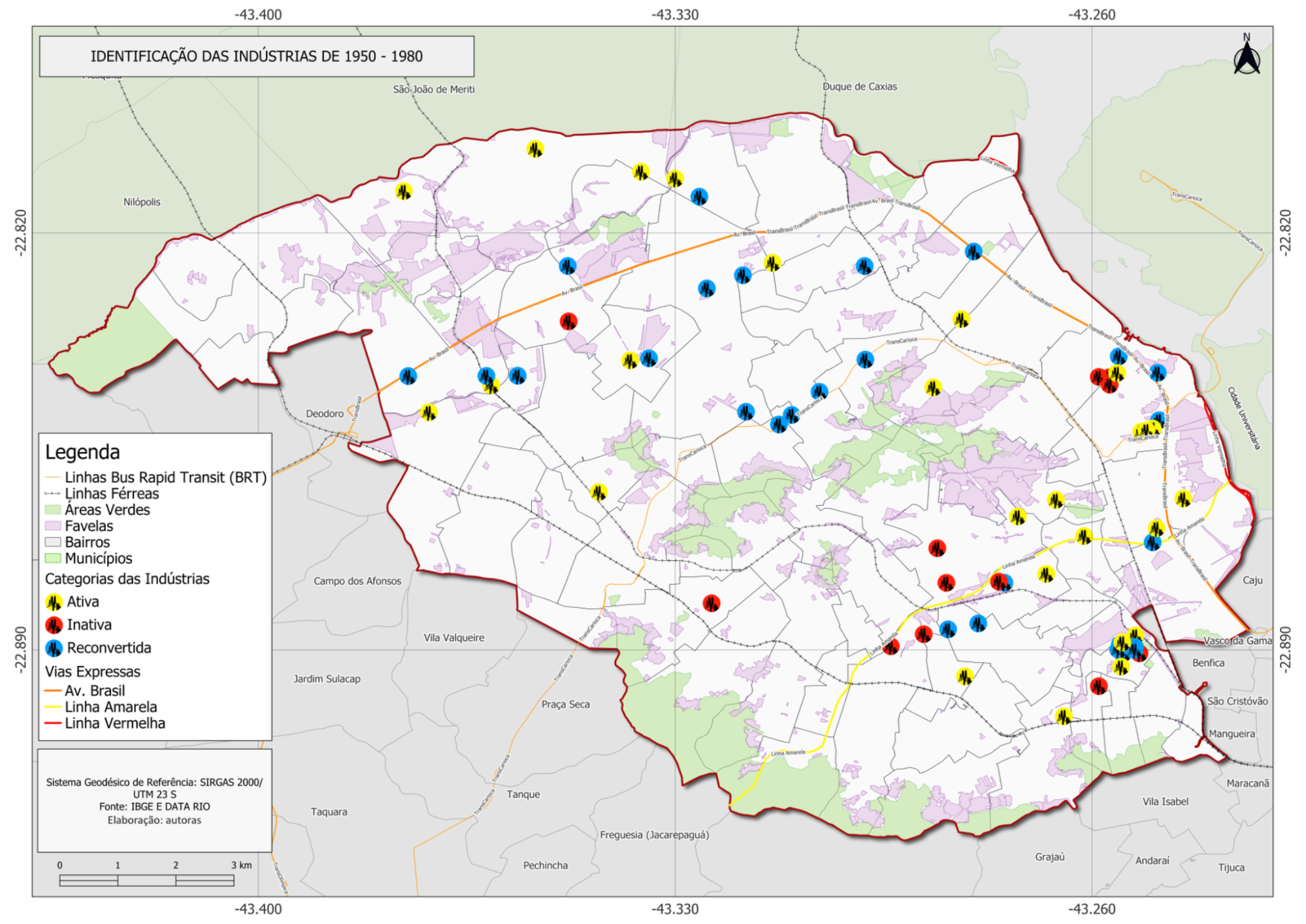

A pesquisa identificou mais de 70 remanescentes industriais implantados entre 1950 e 1980, correspondendo a mais de 30% do total mapeado (ver Figura 4). Esse volume expressivo indica o auge do processo de industrialização suburbana. Do ponto de vista espacial, observa-se a concentração dessas fábricas em áreas como Jacaré, Ramos, Manguinhos e ao longo da Avenida Brasil.

Figura 4: Mapa dos remanescentes industriais inaugurados entre 1950 e 1980 nos subúrbios ferroviários da Zona Norte do Rio de Janeiro

Fonte: IBGE (2022) e Data Rio - IPP/PCRJ (2024), elaborado pelo grupo de pesquisa das autoras (2025).

As indústrias instaladas nesse período apresentam maior diversificação, tanto em porte quanto em natureza produtiva: indústrias de base (cimento, química, siderurgia) coexistem com unidades de bens de consumo (vestuário, alimentos, móveis), muitas delas vinculadas à crescente demanda do mercado urbano. Em termos da natureza da produção, a ênfase são indústrias pesadas, como as mecânicas e de máquinas, cimento, usinagem, ferro e aço, e produtos químicos, que reproduzem avanços tecnológicos de países centrais, e correspondem a inversões em indústrias de base citadas para o período (Suzigan, 1988). Observa-se ainda nos remanescentes industriais a presença de algumas indústrias que ocupam grandes glebas, inclusive filiais de empresas internacionais. A partir dos anos 1960, há predominância da instalação de fábricas de pequeno porte.

Apesar do protagonismo econômico desse ciclo, mais da metade dos remanescentes desse período encontra-se hoje inativa ou reconvertida, em especial para armazenamento, comércio e serviços, seguido por moradia. Destaca-se, nesse contexto, a emergência de ocupações autoconstruídas em antigos terrenos fabris, revelando novas formas de apropriação urbana, em mesmo número, porém em áreas bem inferiores aos condomínios residenciais. Ainda assim, aproximadamente 43% dos estabelecimentos identificados permanecem ativos, em grande parte com nova vocação produtiva e em áreas reconfiguradas.

Esse período demonstra o pico da articulação entre planejamento urbano, capital industrial e transformação socioespacial. A herança territorial deixada por esse ciclo permanece visível não apenas na paisagem, mas também nas disputas atuais por uso, infraestrutura e valorização do solo.

- O declínio da industrialização nos subúrbios: retração e transformações entre 1980 e 2000

Essa nova ordem trouxe efeitos na configuração espacial e territorialização das fábricas, correspondentes à flexibilização dos postos de trabalho e prioridade a novos polos e aglomerações industriais (Ramonet, 1998).

A partir do final dos anos 1970, iniciou-se uma inflexão no modelo industrial brasileiro, marcado pela crise fiscal do Estado, pela reestruturação produtiva global e pela adoção de políticas neoliberais. O novo contexto impulsionou a abertura comercial, a desregulamentação econômica e a financeirização (Slater, 2011; Solimano, 1998), resultando na progressiva desativação de estabelecimentos fabris nas grandes metrópoles, atingindo sobretudo setores industriais com processos de produção de maior intensidade tecnológica (Ribeiro, 2024).

No Rio de Janeiro, os efeitos desse processo se fizeram sentir de forma desigual, particularmente na Zona Norte, onde a industrialização havia se consolidado nas décadas anteriores. A desindustrialização no território suburbano ferroviário afetou especialmente pequenas e médias indústrias de bens de capital e, posteriormente, de bens de consumo. Muitas unidades encerraram suas atividades, reduziram sua produção ou migraram para outras regiões do país, em busca de incentivos fiscais e menor custo de operação. Esse esvaziamento impactou diretamente a oferta de empregos industriais, agravando as desigualdades pela contribuição do declínio socioeconômico de algumas áreas.

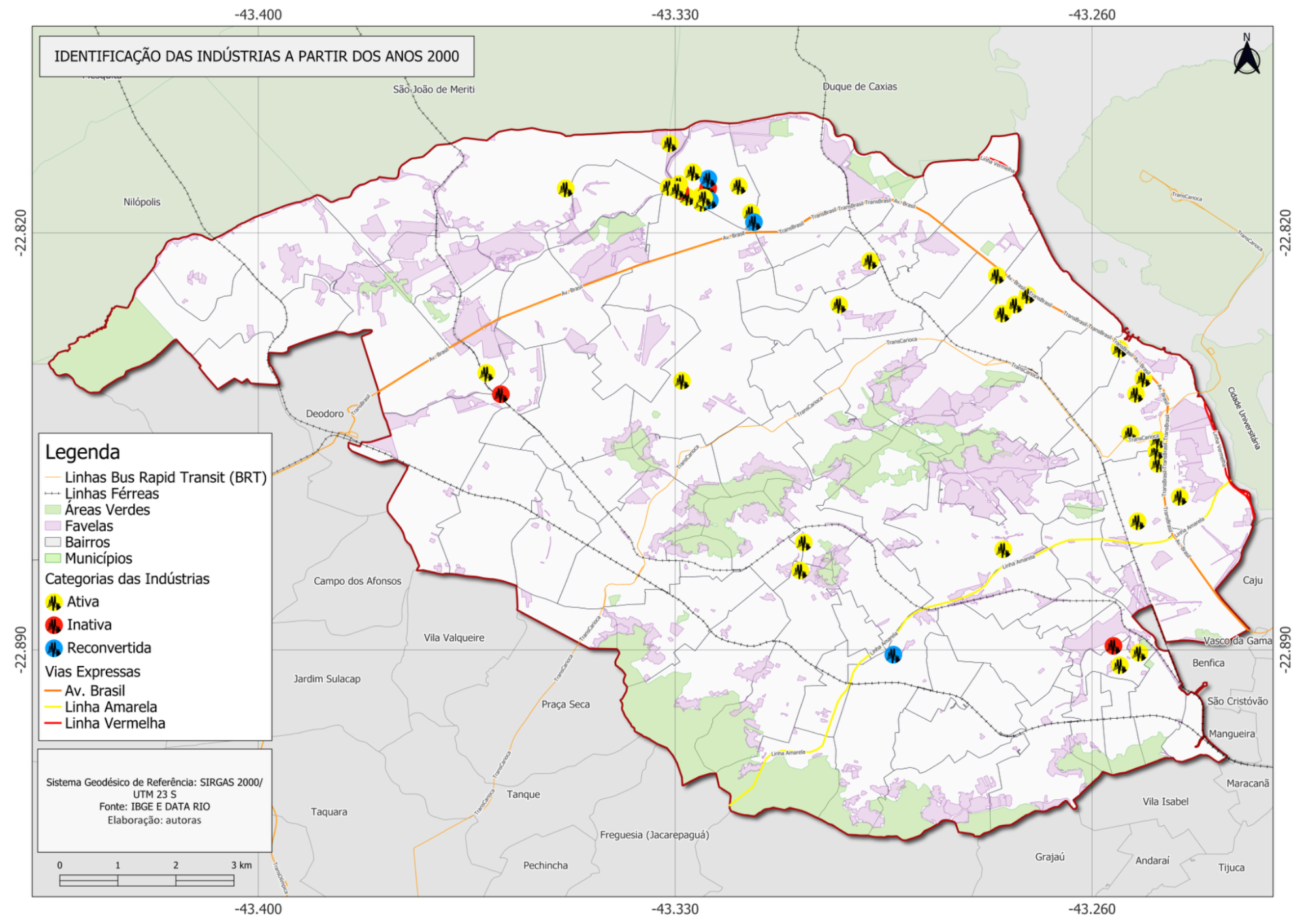

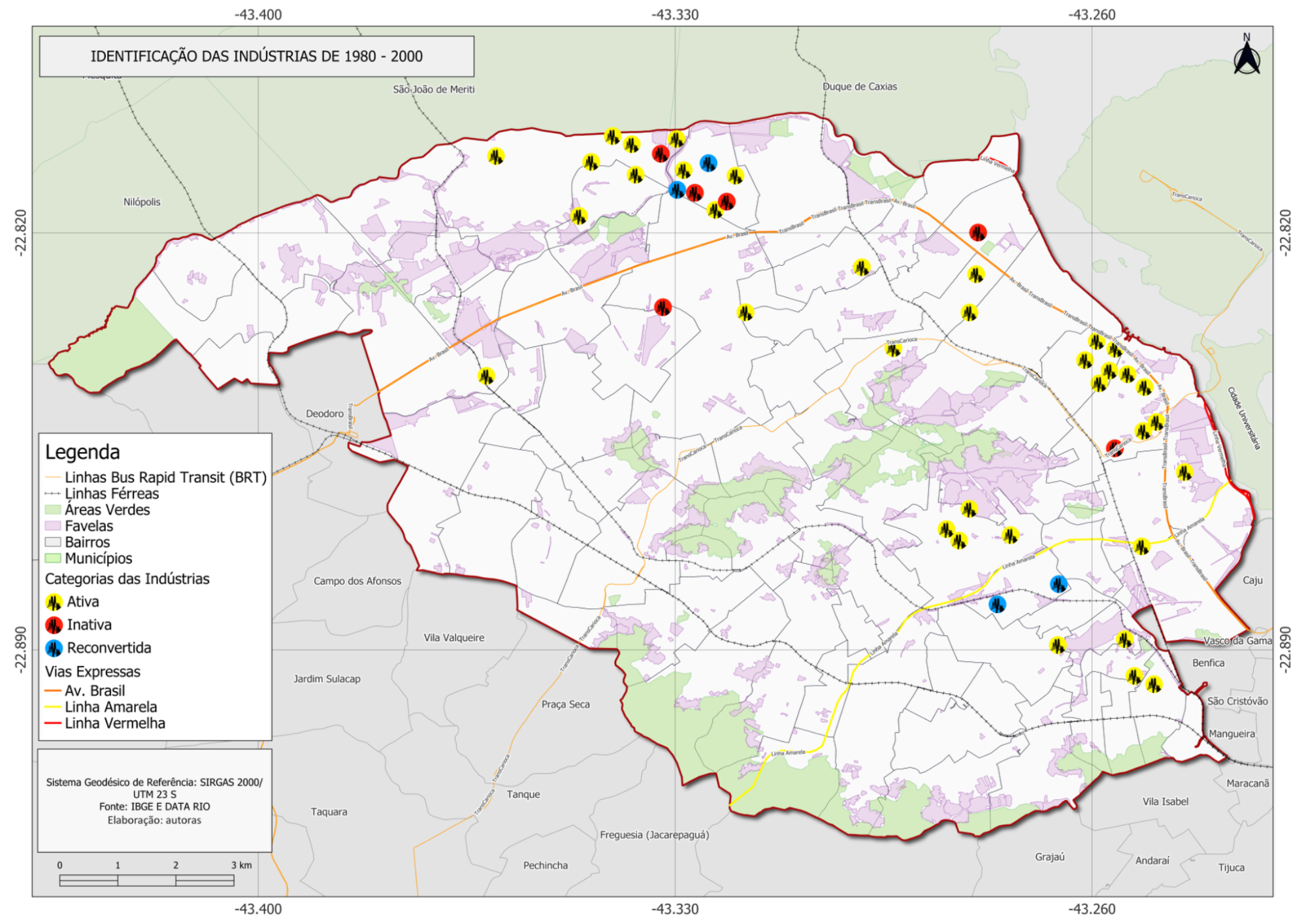

Entretanto, mesmo nesse contexto de retração entre 1980 e 2000, foram registradas novas instalações fabris na região ferroviária da Zona Norte do Rio de Janeiro, ainda que em número significativamente menor. Os remanescentes industriais desse período representam uma pequena fração do total levantado, com predominância de unidades de pequeno porte (70%), ocupando áreas inferiores a 5.000 m². A natureza produtiva predominante inclui setores como metalurgia, produtos químicos, alimentos e produtos plásticos, com destaque pontual para a Katrium Indústrias Químicas SA, instalada em 1984, como único exemplo de grande porte.

A permanência de algumas atividades fabris nesse período revela a resiliência de determinadas cadeias produtivas e a presença de nichos industriais ainda competitivos[7]. Nos subúrbios ferroviários da Zona Norte, cerca de 80% das unidades implantadas entre 1980 e 2000 permanecem ativas, ainda que em parte desativadas, espalhando-se principalmente ao longo da Avenida Brasil e em bairros como Ramos, Olaria, Pavuna e Jardim América, áreas ainda abrangidas pela legislação urbanística de 1976 como zonas industriais (ver Figura 5) (Albernaz; Diógenes, 2023). Entretanto, chama a atenção a tendência já revelada nos dados de 1998, sobre a substituição da instalação de fábricas para a Zona Oeste da cidade[8].

Paralelamente à retração do setor, intensificou-se o processo de reconversão dos remanescentes industriais anteriores. Aproximadamente 53% do total de remanescentes mapeados na Zona Norte perderam sua função fabril até 2000, sendo que mais da metade foi reconvertida para uso residencial, comercial ou logístico, geralmente por iniciativa do mercado imobiliário. A presença de ocupações autoconstruídas em antigos terrenos fabris também se destaca, revelando apropriações populares em meio ao abandono institucional.

Esses dados apontam para uma mudança profunda no papel dos remanescentes industriais suburbanos: de polos de produção a terrenos de disputa, reconversão e conflito territorial. O ciclo de desindustrialização não significou apenas a perda de função econômica, mas também a emergência de novas lógicas de uso e fragmentação espacial que mostram a convivência entre distintas maneiras de produzir e transformar a cidade que tornam os subúrbios “o mosaico de formas, funções e modos de fazer e viver díspares” (Simone, 2022, p. 4).

Figura 5: Mapa dos remanescentes industriais inaugurados entre 1980 e 2000 nos subúrbios ferroviários da Zona Norte do Rio de Janeiro

Fonte: IBGE (2022) e Data Rio - IPP/PCRJ (2024), elaborado pelo grupo de pesquisa das autoras (2025).

- Considerações finais: permanências, contradições e perspectivas de transformação urbana

A análise histórica e espacial dos remanescentes industriais nos subúrbios ferroviários da Zona Norte do Rio de Janeiro evidencia a complexidade dos processos de industrialização e desindustrialização que moldaram esse território ao longo do século XX. A abordagem adotada permitiu observar que esses remanescentes constituem registros materiais de diferentes ciclos econômicos e políticos da industrialização e desindustrialização no país apontados por autores como Luz (1978), Mello (1982) e Mendonça (1990), refletindo lógicas produtivas, decisões estatais e disputas fundiárias que deixaram marcas duradouras na configuração suburbana.

Na escala do Rio de Janeiro, o legado fabril, ao mesmo tempo que expressa uma trajetória de expansão e declínio, também oferece pistas para pensar o futuro da cidade. A hipótese inicial do estudo, de que os remanescentes industriais podem funcionar como potenciais vetores de transformação urbana, se confirma na medida em que muitos desses espaços ainda guardam infraestrutura, localização estratégica e capacidade de reconversão. Contudo, essa possibilidade esbarra em fragilidades estruturais, como a ausência de políticas públicas integradas, a desarticulação entre planejamento urbano e inclusão social, e os conflitos entre os interesses imobiliários e as necessidades das populações locais.

No total dos remanescentes industriais levantados, desde antes de 1930 até os anos 2000, mais da metade perdeu sua função fabril, sendo que destes, quase 60% foram inteiramente reconvertidos para novos usos, 14% foram parcialmente e os demais mantiveram-se inativos. Na reconversão prevalece a atuação da iniciativa privada, através do mercado imobiliário, e a mudança de uso em antigos estabelecimentos fabris de grande porte para condomínios residenciais fechados, ressaltando-se a presença do armazenamento e comércio atacadista, os cinco shopping centers e as seis ocupações autoconstruídas para moradia.

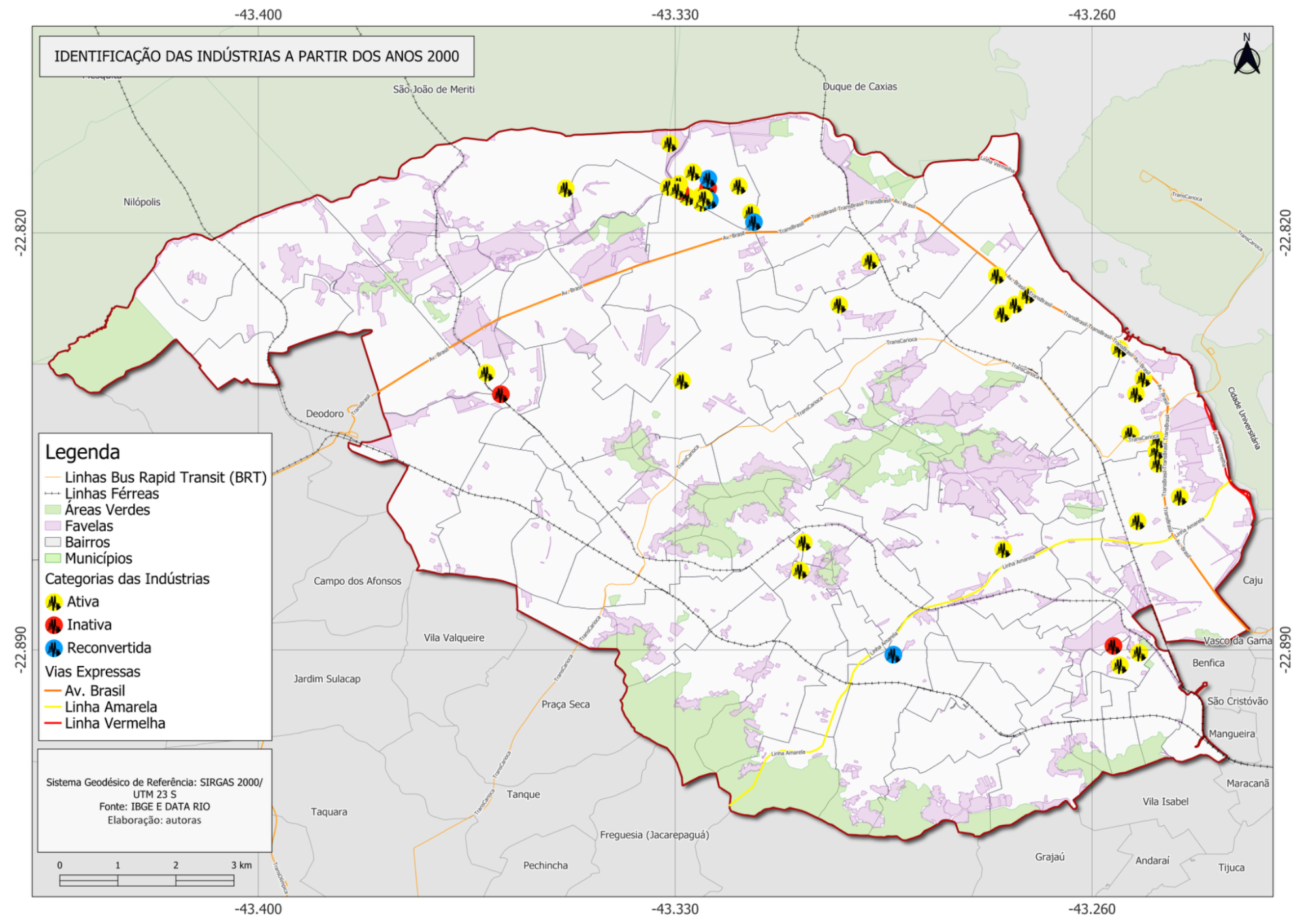

Após transcorrido um quarto de século deste novo milênio, cabe refletir sobre a atual situação dos remanescentes industriais na região suburbana ferroviária da Zona Norte do Rio de Janeiro, considerando a persistência do setor industrial apesar da desfuncionalização de muitas das antigas fábricas (ver Figura 6). Por vezes as antigas indústrias ocupam áreas que se reduziram, mas por vezes também tiveram essas áreas acrescidas. Contabilizam-se cerca de 40 remanescentes industriais instalados depois dos anos 2000, mais de 80% do total ainda ativos, instalados nos estabelecimentos de pequeno porte, espalhados pelas áreas próximas e ao longo da Avenida Brasil, concentrados no bairro Jardim América, cuja natureza da produção é muito variada.

Figura 6: Mapa dos remanescentes industriais inaugurados após 2000 nos subúrbios ferroviários da Zona Norte do Rio de Janeiro

Fonte: IBGE (2022) e Data Rio - IPP/PCRJ (2024), elaborado pelo grupo de pesquisa das autoras (2025).

Por fim, os dados levantados indicam que, apesar da difusão recente do setor industrial metropolitano, persiste uma aglomeração industrial significativa no Sudeste brasileiro (Monteiro Neto; Silva; Severian, 2021). Somente na Zona Norte ferroviária do Rio, permanecem cerca de 110 unidades industriais ativas, muitas de pequeno porte, adaptadas a novas lógicas produtivas e regulatórias. Essa presença indica que o setor industrial, ainda que enfraquecido, não desapareceu completamente, e pode, sob novas bases, contribuir para a geração de emprego, renda e desenvolvimento local. Ainda a considerar que algumas dessas indústrias localizam-se em áreas residenciais consolidadas, e devem oferecer segurança ambiental e bem-estar aos seus habitantes.

A transformação urbana dos subúrbios ferroviários da Zona Norte passa, portanto, por reconhecer o valor estratégico e simbólico desses remanescentes industriais, compreendendo-os não como ruínas do passado, mas como espaços de disputa e reinvenção da cidade, exigindo crescente compreensão sobre a natureza econômica, cultural e social da sua presença.

Referências

ABREU, Maurício de Almeida. Evolução urbana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Iplanrio, 1987.

ALBERNAZ, Maria Paula; DIÓGENES, Marina Guerra. Impactos do planejamento urbano na localização das indústrias nas cidades: um estudo sobre o zoneamento industrial nos subúrbios da metrópole do Rio de Janeiro. Acervo: Revista do Arquivo Nacional. Rio de Janeiro, v. 36, n. 1, pp. 1-23, 2023.

BONDUKI, Nabil. Origens da Habitação Social no Brasil: Arquitetura Moderna, Lei do Inquilinato e Difusão da Casa Própria. São Paulo: Estação Liberdade - FAPESP, 2017.

BORDE, Andréa de Lacerda Pessoa. Vazios urbanos: perspectivas contemporâneas. (Tese de doutorado). Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Urbanismo. PROURB/UFRJ, 2006.

CARVALHO, Mônica de; GAGLIARDI, Clarissa; MARINS, Paulo César Garcez. Patrimônio cultural e capital urbano: disputas em torno dos legados industriais (Editorial). Cadernos Metrópole, São Paulo, v. 27 n. 62, p. 1-14, 2025.

CAVALCANTI, Mariana; FONTES, Paulo. Ruínas industriais e memória em uma “favela fabril” carioca. História Oral, v. 14, n. 1, 2012.

COSTA, Renato da Gama Rosa. Entre Avenida e Rodovia: a história da Avenida Brasil (1906-1954). (Tese de doutorado). Rio de Janeiro, PROURB-UFRJ, 2006.

FÓRUM DE DEBATES TRILHOS DO RIO. Passado, presente e futuro: tudo na mesma linha. Disponível em: https://www.trilhosdorio.com.br/forum/viewtopic.php?f=85&t=113. Acesso em: jun. 2025.

KÜHL, Beatriz Mugayar. Patrimônio industrial: algumas questões em aberto. arq.Urb, v. 3, p. 23-30, 2010. Disponível em: https://revistaarqurb.com.br/arqurb/article/view/115

LABASSE, Jean. L’organisation de l’espace: éléments de géographie voluntaire. Paris: Hermann, 1966.

LENCIONI, Sandra. Reestruturação urbano-industrial no Estado de São Paulo: a região da metrópole desconcentrada. In SANTOS, Milton; SOUZA, Maria Adélia; SILVEIRA, Maria Laura (Orgs.). Território : globalização e fragmentação. São Paulo: Hucitec, 1994.

LIMA, Rachel Gomes de. Ciranda da Terra: A dinâmica Agrária e seus conflitos. Dissertação de mestrado. Niterói: UFF, 2012.

LUZ, Nícea Vilela. A luta pela industrialização do Brasil. São Paulo, Editora Alfa-Ômega, 1978.

MARTINS, Ronaldo Luiz. Estação de Irajá arraial da encruzilhada [livro eletrônico] : 1600-2000. Rio de Janeiro: Ed. do Autor, 2023.

MELLO, João Manuel Cardoso de. O capitalismo tardio. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1982

MENDONÇA, Sônia Regina de. As bases do desenvolvimento capitalista dependente: da industrialização restringida à internacionalização.In: LINHARES, Yedda Leite Linhares (Org.). História geral do Brasil. Rio de Janeiro, Elsevier, 1990.

MENEGUELLO, Cristina. Espaços e vazios urbanos. In: FORTUNA, Carlos; LEITE, Rogério Proença. (Orgs.). Plural de cidade: novos léxicos urbanos. Coimbra: Almedina, 2009. v. 1, p. 89-96.

MONTEIRO, Mônica dos Santos. Reocupação de vazios urbanos como estratégia para cidades (mais) sustentáveis: um olhar sobre a Cidade do Rio de Janeiro. (dissertação de mestrado). Fundação Getulio Vargas. Escola de Administração de Empresas de São Paulo. São Paulo, 2020.

MONTEIRO NETO, Aristides (Organizador); SILVA, Raphael de Oliveira; SEVERIAN, Danilo. Brasil, Brasis : reconfigurações territoriais da indústria no século XXI. IPEA, [s. l.], 2021.

OLIVEIRA, Márcio Pinon de. O padrão de localização da indústria têxtil no Brasil e no Rio de Janeiro, em fins do século XIX. Terra Livre , v. 1, p. 135-150, 2008.

PRADILLA COBOS, Emilio. Cambios neoliberales, contradicciones y futuro incierto de las metrópolis latinoamericanas. Cadernos Metrópole, São Paulo, v. 20, n. 43, p. 649-672, 2018.

RAMONET, Ignácio. Geopolítica do Caos. Petrópolis: Vozes, 1998.

REVEL, Jacques (Org.). Jogos de Escalas. A Experiência da Microanálise. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996.

RIBEIRO, Ana Clara Torres (Org.). Repensando a experiência urbana da América Latina: questões, conceitos, valores. Buenos Aires, Clacso, 2000.

RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz (Org.). Globalização, fragmentação e reforma urbana: o futuro das cidades brasileiras na crise. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1994.

RIBEIRO, Marcelo Gomes. Desindustrialização nas Metrópoles Brasileiras. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, v. 26, e202403pt, 2024. Disponível em: https://rbeur.anpur.org.br/rbeur/article/view/7486/5582. Acesso em: junho de 2025.

RUFINONI, Manoela Rossinetti. Patrimônio Industrial. In: CARVALHO, Aline; MENEGUELLO, Cristina. (Orgs.) Dicionário temático de patrimônio: debates contemporâneos. Campinas: Editora UNICAMP, 2020. Cap. 29, p. 233-236.

SAMPAIO, Andrea. Vazios urbanos e Patrimônio Industrial: interfaces com o ordenamento urbanístico e o patrimônio cultural. In: BORDE, Andréa de Lacerda Pessoa. Vazios urbanos: percursos contemporâneos. Rio de Janeiro: RioBooks, 2012.

SANTOS, Joaquim Justino Moura dos. Contribuição ao Estudo da História do Subúrbio de Inhaúma de 1743 a 1920. Dissertação (mestrado em História). Rio de Janeiro: UFRJ, 1987.

SANTOS, Milton. Espaço e Sociedade. Petrópolis: Editora Vozes, 1982.

SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2012 .

SANTOS, Milton. A Urbanização Brasileira. São Paulo: Hucitec, 1993.

SASSEN, Saskia. As Cidades na Economia Mundial. São Paulo, Nobel, 1998.

SEVERINI, Valéria Ferraz. Políticas Públicas e a Transformação de Antigas Áreas Industriais – o caso da cidade de São Paulo. Revista Projetar, v.4, n.1, p. 8-23, abril de 2019.

SILVA, Heitor Nei Matias da. As ruínas da cidade industrial: resistência e apropriação social do lugar. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional - IPPUR/UFRJ, 2008.

SILVA, Maria Laís Pereira da. Favelas cariocas: 1930-1964. Rio de Janeiro, Contraponto, 2005.

SIMONE, A. Surrounds: urban life within and beyond capture. Durham, NC, Duke University Press, 2022.

SLATER, David. Latin America and the Challenge to Imperial Reason: A Commentary on Arturo Escobar’s Paper. Cultural Studies, v. 25, n. 3, 2011, p. 450-458.

SOJA, Edward. Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions. Oxford: Basil Blackwell, 2000.

SOLIMANO, Andrès. Economic Growth under Alternative Development Strategies: Latin America from the 1940s to the 1990s. In CORICELLI, Fabrizio; MATEO, Massimo di; HAHN. New Theories in Growth and Development. Palgrave Macmillan, 1998. p. 270-291.

SOUZA, Leandro Gomes. Análise Espacial e Gestão Municipal de Vazios Urbanos no Rio de Janeiro. Dissertação (mestrado em Planejamento Urbano e Regional). Rio de Janeiro, IPPUR/UFRJ, 2014.

SUZIGAN, Wilson. Estado e industrialização no Brasil. Brazilian Journal of Political Economy, [s. l.], v. 8, p. 493–504, 2024.

TAVARES, Hermes Magalhães. "Reestruturação econômica e as novas funções dos espaços metropolitanos". In: RIBEIRO, Ana Clara Torres (Org.). Repensando a Experiência Urbana da América Latina: Questões, Conceitos e Valores. Buenos Aires, Clacso, 2000. p. 89-104.

ZUKIN, Sharon. Loft Living: Culture and Capital in Urban Change. Newark: Rutgers University Press, 1989.

Sobre as Autoras

Maria Paula Albernaz é arquiteta (FAU/UFRJ), Msc Planejamento Urbano (PUR/UFRJ), Doutora em Geografia (PPGG/IGEO/UFRJ), Pós-doutora em Arquitetura (University of Sheffield, Reino Unido). Docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo (PROURB/FAU/UFRJ), professora associada da FAU/UFRJ, co-coordenadora do Laboratório de Projetos Urbanos (LAPU/PROURB/UFRJ). Atual Vice-Coordenadora do PROURB/FAU/UFRJ. Áreas de atuação: processos de produção e transformação urbana; práticas urbanísticas; métodos colaborativos; remanescentes industriais; subúrbios.

Carolina Maia Contarato é mestranda em Urbanismo no Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PROURB-UFRJ) e pesquisadora no Laboratório de Projetos Urbanos (LAPU). É graduada em Arquitetura e Urbanismo pela FAU-UFRJ (2022), com intercâmbio na Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona da Universitat Politècnica de Catalunya (2019–2020). Suas pesquisas abordam remanescentes industriais, metropolização e as relações entre urbanização e justiça ambiental.

Marina Guerra Diógenes é arquiteta e urbanista (UFC), com um ano de bolsa sanduíche pelo Ciências Sem Fronteiras (CsF) estudando Desenvolvimento e Proteção de Patrimônio e Paisagens Culturais na Université Jean Monnet de Saint-Étienne (França). Msc em Urbanismo (PROURB/FAU/UFRJ), com dissertação sobre o fenômeno da gentrificação por uma perspectiva decolonial, e doutoranda (PROURB/FAU/UFRJ), pesquisando sobre política habitacional e produção urbana, com período sanduíche na EHESS-Paris. Integra o Laboratório de Projetos Urbanos e Cidade (LAPU/PROURB/UFRJ), desde 2020.

Contribuições das Autoras

Conceituação, M.P.A.; metodologia, M.P.A., C.M.C, M.G.D.; análise formal, M.P.A, C.M.C., M.G.D.; investigação, M.P.A., C.M.C, M.G.D.; curadoria de dados, M.P.A., C.M.C.; redação—preparação do rascunho original, M.P.A.; redação—revisão e edição M.P.A., C.M.C, M.G.D.; supervisão, M.P.A.; administração do projeto, M.P.A.; aquisição de financiamento, M.P.A. Todas as autoras leram e concordaram com a versão publicada do manuscrito.

Financiamento

Esta pesquisa foi financiada por fomento da CAPES, CNPq, FAPERJ e UFRJ.

Agradecimentos

As autoras reconhecem as contribuições dos seguintes colaboradores: Alexandra Lopes Monteiro, Amanda Lacerda Reis, Anna Jade Antunes dos Santos, Guilherme Brum Ferioli, Letícia Rangel, Marcella dos Santos Queiroz Pereira e Vitória Leão.

Conflitos de Interesse

As autoras declaram não haver conflitos de interesse.

Sobre a Coleção Estudos Cariocas

A Coleção Estudos Cariocas (ISSN 1984-7203) é uma publicação de estudos e pesquisas sobre o Município do Rio de Janeiro, vinculada ao Instituto Pereira Passos (IPP) da Secretaria Municipal da Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Seu objetivo é divulgar a produção técnico-científica sobre temas relacionados à cidade do Rio de Janeiro, bem como sua vinculação metropolitana e em contextos regionais, nacionais e internacionais. Está aberta a quaisquer pesquisadores (sejam eles servidores municipais ou não), abrangendo áreas diversas - sempre que atendam, parcial ou integralmente, o recorte espacial da cidade do Rio de Janeiro.

Os artigos também necessitam guardar coerência com os objetivos do Instituto, a saber:

- Promover e coordenar a intervenção pública sobre o espaço urbano do Município;

- Prover e integrar as atividades do sistema de informações geográficas, cartográficas, monográficas e dados estatísticos da Cidade;

- Subsidiar a fixação das diretrizes básicas ao desenvolvimento socioeconômico do Município.

Especial ênfase será dada no tocante à articulação dos artigos à proposta de desenvolvimento econômico da cidade. Desse modo, espera-se que os artigos multidisciplinares submetidos à revista respondam às necessidades de desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro.

[1] As áreas centrais referem-se aos distritos de Candelária, Santa Rita, Sacramento, Santo Antônio, São José, Gamboa e Espírito Santo. Os subúrbios ferroviários da Zona Norte referem-se aos distritos de Engenho Novo, Meyer, Inhaúma e Irajá. AGACHE, Alfred. Cidade do Rio de Janeiro. Extensão - Remodelação - Embellezamento. Paris: Prefeitura do Districto Federal/ Foyer Brésilien Editor, 1930. p.108. Disponível em: https://archive.org/details/cidadedoriodejan00alfr/page/106/mode/2up. Acesso em: junho de 2025.

[2] Fonte: Oficinas do Engenho de Dentro da EFCB. Disponível em: http://vfco.vfco.com.br/ferrovias/estrada.de.ferro.central.do.brasil/memoria-historica-1908/0145-oficinas-do-Engenho-de-Dentro.shtm. Acesso em: junho de 2025.

[3] Ver Mappa do Districto Federal Cidade do Rio de Janeiro organizado por Olavo Freire. Esc. 1:71.000. Paris: Lithogr. Aillaud, Alves & Cia, 1911. Disponível em: https://bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/20.500.12156.3/270181?locale-attribute=en. Acesso em: junho de 2025.

[4] Os censos de 1906 e de 1920, mostram o crescimento de muitas das profissões nas quais pessoas de camadas médias se enquadram, como profissionais liberais (de 3,1% a 5,6%), administração (de 3,2% a 7,3%), comércio (de 16,1 % a 18,3%) e força pública (de 4,2% a 5,2%). AGACHE, Alfred. Cidade do Rio de Janeiro. Extensão - Remodelação - Embellezamento. Paris: Prefeitura do Districto Federal/ Foyer Brésilien Editor, 1930. p.106.

Disponível em: https://archive.org/details/cidadedoriodejan00alfr/page/106/mode/2up. Acesso em: junho de 2025.

[5] Censos 1950 e 1970 (IBGE).

[7] Apesar do processo em curso, entre 1980 e 1998 foram licenciadas 1.384.266 m² de áreas de construção para o uso industrial no município do Rio de Janeiro, indicando continuidade da atividade fabril na cidade, mesmo com redução progressiva até os anos 2000. Dados da tabela de Área das construções licenciadas, por tipo de uso da construção - 1980-1998, com fonte da Secretaria Municipal de Urbanismo. Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos. (Rio de Janeiro, RJ). Anuário Estatístico da Cidade do Rio de Janeiro. 1998. Rio de Janeiro: IPP, 2000, p. 555.

[8] Dados da tabela de prédios licenciados, por uso e respectivas regiões administrativas, com fonte da Secretaria Municipal de Urbanismo. Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos. (Rio de Janeiro, RJ). Anuário Estatístico da Cidade do Rio de Janeiro. 1998. Rio de Janeiro: IPP, 2000, p. 556.