Volumen 13 Número 2 *Autor(a) correspondiente paulaalbernaz@fau.ufrj.br Envío 7 jul 2025 Aceptación 21 ago 2025 Publicación 13 sep 2025 ¿Cómo citar? ALBERNAZ, M. P.; CONTARATO, C., DIÓGENES, M. Impactos de la industrialización y desindustrialización en Río de Janeiro: una investigación en los suburbios ferroviarios de la Zona Norte de la ciudad

Coleção Estudos Cariocas, v. 13, n. 2, 2025.

DOI: 10.71256/19847203.13.2.151.2025 El artículo fue originalmente enviado en PORTUGUÉS. Las traducciones a otros idiomas fueron revisadas y validadas por los autores y el equipo editorial. Sin embargo, para una representación más precisa del tema tratado, se recomienda que los lectores consulten el artículo en su idioma original.

| Impactos de la industrialización y desindustrialización en Río de Janeiro: una investigación en los suburbios ferroviarios de la Zona Norte de la ciudad Impacts of industrialisation and deindustrialisation in Rio de Janeiro: an investigation in the railway suburbs of the city's North Zone Impactos da industrialização e desindustrialização no Rio de Janeiro: uma investigação nos subúrbios ferroviários da Zona Norte da cidade Maria Paula Albernaz1, Carolina Contarato2 y Marina Guerra Diógenes3 1PROURB/FAU-UFRJ, Av. Reitor Pedro Calmon, 550 - Cidade Universitária, Rio de Janeiro - RJ, 21941-596, ORCID 0000-0002-1975-8490, paulaalbernaz@fau.ufrj.br 2PROURB/FAU-UFRJ, Av. Reitor Pedro Calmon, 550 - Cidade Universitária, Rio de Janeiro - RJ, 21941-596, ORCID 0009-0008-6154-8893, carolina.contarato@fau.ufrj.br 3PROURB/FAU-UFRJ, Av. Reitor Pedro Calmon, 550 - Cidade Universitária, Rio de Janeiro - RJ, 21941-596, ORCID 0000-0002-9669-7214, marina.diogenes@fau.ufrj.br

ResumenEl artículo investiga los impactos de la industrialización y desindustrialización en los suburbios ferroviarios de la Zona Norte de la ciudad de Río de Janeiro durante el siglo XX, centrándose en remanentes industriales como potencial de transformación urbana. Busca comprender las oportunidades que estos remanentes ofrecen para abordar desafíos metropolitanos a través de su significado histórico y referencial. Adopta enfoque multiescalar incorporando geoinformación, historia social y microanálisis socioespacial. El análisis destaca patrones de ubicación, condiciones de uso e integración de remanentes industriales durante períodos de expansión y contracción, señalando posibilidades de refuncionalización para reducir desigualdades sociales y valorar la región suburbana. Palabras clave: legado industrial, refuncionalización urbana, suburbios ferroviarios de Río de Janeiro AbstractThis paper researches the impacts of industrialization and deindustrialization on the railway suburbs of the North Zone of the city of Rio de Janeiro throughout the 20th century, focusing on industrial remnants considered promising for urban transformation. It seeks to understand the opportunities the remnants offer for addressing current metropolitan challenges through the historical meaning and references they express. It adopts a multi-scalar approach, incorporating geoinformation, social history, and socio-spatial microanalysis. The analysis highlights patterns of location, conditions of use and integration into the distinct contexts of industrial remnants during periods of industrial expansion and contraction, pointing to possibilities for their refunctionalization to reduce social inequalities and enhance the value of the suburban region.

Keywords: industrial legacy, urban refunctionalization, railway suburbs of Rio de Janeiro ResumoO artigo investiga os impactos da industrialização e desindustrialização nos subúrbios ferroviários da Zona Norte do Rio de Janeiro no século XX, focando nos remanescentes industriais como potencial de transformação urbana. Busca entender oportunidades para enfrentar desafios metropolitanos através do sentido histórico e referencial desses remanescentes. Adota uma abordagem multiescalar com geoinformação, história social e microanálise socioespacial. A análise evidencia padrões de localização, condição de uso e integração aos contextos distintos dos remanescentes durante períodos de expansão e retração industrial, apontando possibilidades na sua refuncionalização para reduzir desigualdades sociais e valorizar a região suburbana.

Palavras-chave: legado fabril, refuncionalização urbana, subúrbios ferroviários do Rio de Janeiro. |

Introducción

Desde los años 1930 hasta 1980, la industrialización configuró una de las principales estrategias de modernización económica adoptada por países latinoamericanos, como Brasil, México y Argentina, con el sector agrario quedando relegado a un segundo plano (Pradilla Cobos, 2018). El cambio en el énfasis de las políticas gubernamentales resultó en significativas transformaciones urbanas, especialmente de las ciudades hacia las cuales se dirigieron las nuevas inversiones. En Brasil, se priorizó la centralización de la instalación de industrias en las dos mayores ciudades del país: Río de Janeiro y São Paulo. El período en el cual se privilegiaron las políticas para el sector industrial en América Latina, identificado como industrialización tardía o desarrollista, finalizó en los años 1980. A partir de entonces, ese modelo entró en declive ante la reestructuración productiva global y la adopción de principios neoliberales, dando inicio a un proceso de desindustrialización que afectó profundamente los territorios anteriormente industrializados.

En Río de Janeiro, los suburbios ferroviarios de la Zona Norte fueron los territorios privilegiados para la implantación del parque industrial durante el ciclo económico desarrollista. Con el progresivo vaciamiento fabril, esta región suburbana pasó a concentrar remanentes industriales, frecuentemente invisibilizados y desvalorizados “en el imaginario social relacionado con la ciudad” (Cavalcanti; Fontes, 2012, p. 12). El legado de las estructuras fundiarias e inmobiliarias industriales, en parte coincidentes con galpones y fábricas abandonadas, en ruinas o poco productivas, así como de inmuebles reconvertidos e infraestructuras destinadas a su soporte, guarda un potencial para impulsar cambios significativos, especialmente en localidades en las que se insertan.

Para enfrentar el desafío de cómo actuar frente a ese legado industrial y fortalecer actividades aún presentes en las otrora pujantes áreas industriales, este artículo analiza los impactos de la industrialización y de la desindustrialización en los suburbios ferroviarios de la Zona Norte de Río de Janeiro. Con foco en la dinámica de los remanentes industriales como componentes socioespaciales suburbanos reveladores de procesos históricos y oportunidades contemporáneas de refuncionalización, la investigación evalúa posibilidades de enfrentar problemas asociados a históricas desigualdades y exclusiones metropolitanas.

La investigación adopta un enfoque multiescalar, asociando geoinformación, microanálisis socioespacial y revisión bibliográfica para la comprensión de los patrones de localización, transformación y reconversión de los remanentes industriales. Se privilegia el cruce de indicios morfológicos y referenciales con la historia social y la construcción de sus objetos, abriéndose para un análisis de la historicidad de las configuraciones socioespaciales estudiadas (Revel, 1996). Se evalúa que, aunque marcados por procesos de desactivación, invisibilización y desvalorización, estos espacios mantienen una relevancia territorial estratégica, pudiendo ser reconvertidos en beneficio de las poblaciones locales, siempre que sean insertados en políticas públicas integradas, sostenibles y sensibles al contexto urbano-social en el que se sitúan.

Las principales fuentes utilizadas en la investigación son las cartográficas, como la base de datos georreferenciados del Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP) y de la Prefectura de la Ciudad de Río de Janeiro (PCRJ), imágenes de satélite de Google Earth captadas por internet, mapas históricos y plantas catastrales e iconográficas consultadas en bibliografía, en las páginas de internet y en acervos históricos digitales de los archivos de Río de Janeiro y de la Biblioteca Nacional, asociadas a datos censales del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Complementan el levantamiento de informaciones, la revisión bibliográfica (en libros, artículos, tesis y disertaciones), los levantamientos en las páginas de internet (especialmente sobre las fábricas estudiadas) y en redes sociales (incluyendo grupos de facebook de ex-empleados de las industrias), además de conversaciones con informantes calificados.

El texto se estructura en secciones cronológicas, abarcando: los antecedentes a la política de industrialización (hasta 1930); la implantación del modelo económico desarrollista (1930-1950); el auge de la industrialización (1950-1980); el declive del sector industrial y la desindustrialización (1980-2000); además de consideraciones finales que buscan traer un panorama actual de la industrialización suburbana y perspectivas con la refuncionalización del legado fabril. La metodología está incorporada a la introducción, y los mapas y figuras son presentados a lo largo del texto conforme los períodos analizados.

Remanentes industriales suburbanos: delimitación conceptual y territorial

En el contexto de este estudio, los remanentes industriales se definen como porciones del tejido urbano donde existió, o aún existe, un establecimiento fabril, cuyos rasgos espaciales y morfológicos permanecen visibles, ya sea por medio de edificaciones, estructuras constructivas, parcelamiento fundiario o usos derivados de la función original. Estos remanentes constituyen legados materiales y simbólicos de la industrialización, operando como repositorios de tiempo y sentido en el espacio urbano (Santos, 1982). Expresan una coexistencia en el tiempo presente de “técnicas” (Santos, 2012), temporalidades y momentos diversos. Al mantenerse como “marca impressa [...] de tiempos pretéritos en el espacio” abren posibilidades a las acciones actuales, “condición para que la historia se haga" (Santos, 1982, p. 42). De este modo, comunican y moldean experiencias en el presente, incluso con estructuras deterioradas o reconvertidas, por la evocación de una construcción social.

En países centrales, desde fines de los años 1960, el legado fabril entró en los debates sobre las transformaciones de la ciudad y su futuro (Labasse, 1966; Sassen, 1998; Soja, 2000; Zukin, 1989), integrándose a discusiones académicas y políticas en Brasil a partir de los años 1990 por el sesgo de la desconcentración industrial en las grandes metrópolis y del crecimiento de desigualdades sociales, segregación y violencia urbana (Lencioni, 1994; Ribeiro, 1994; Tavares, 2000). En el campo del urbanismo, la preocupación por los remanentes industriales, sobre todo los vaciados de la función original, llevó a incluirlos desde los años 2000, prioritariamente, en dos vertientes de esos debates: la primera y más popular, centrada en la integración de las estructuras industriales en el conjunto de bienes del patrimonio cultural (Kühl, 2010; Rufinoni, 2020); y la segunda, en una reflexión sobre lo que pasó a denominarse vacíos urbanos, identificados también como friches urbaines o brownfields (Borde, 2006; Meneguello, 2009; Monteiro, 2020).

Son muchos los trabajos que relacionan el legado fabril con la cuestión patrimonial, enfatizando tipologías industriales, protección cultural y/o memoria obrera. Usualmente, contraponen los intereses de la acumulación de capital a los de la preservación del patrimonio cultural, y los valores del capital a los de la clase trabajadora (Cavalcanti; Fontes, 2012; Carvalho; Gagliardi; Marins, 2025). En la segunda vertiente citada, referente a los vacíos urbanos, prevalecen discusiones en torno a políticas públicas o a la ausencia de estas políticas, involucrando la reutilización de vacíos urbanos y los instrumentos urbanísticos para ello (Severini, 2019; Sampaio, 2012), con menor consideración a procesos y dinámicas asociados a su existencia.

En el artículo interesa destacar una tercera vertiente, menos explorada en el campo del urbanismo, enfocada especialmente en la relación entre industrialización, desindustrialización y transformación urbana, que privilegia el análisis de los procesos y dinámicas urbanas involucrando los remanentes industriales. Este análisis se vuelve a reforzar estudios que apuntan la diferencia entre procesos socio-históricos y sus impactos en América Latina y en los países centrales (Pradilla Cobos, 2018).

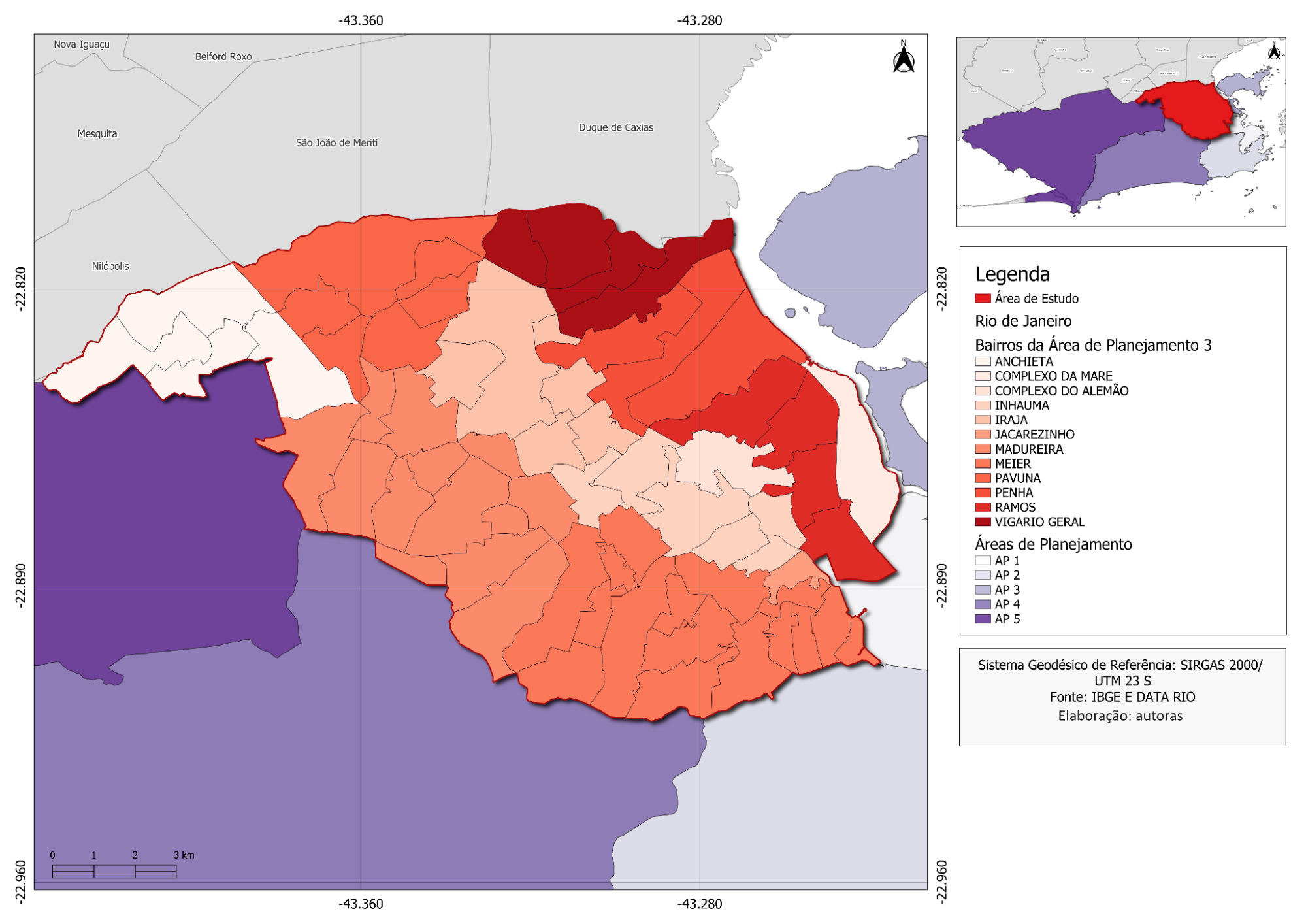

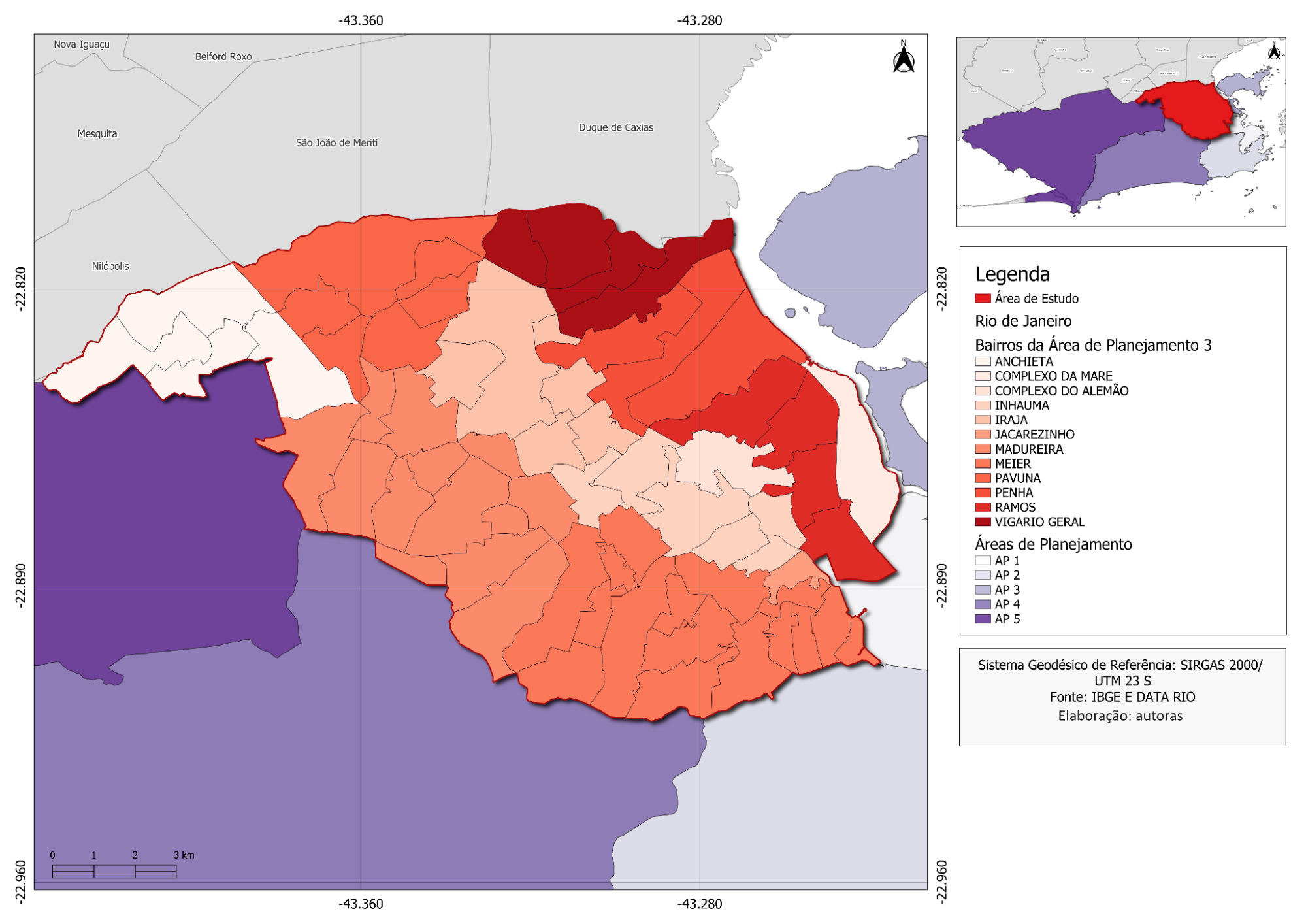

Así, para estudiar los remanentes industriales, el recorte territorial enfocado son los suburbios ferroviarios de la Zona Norte de Río de Janeiro, en gran parte correspondiente a la actual Área de Planeamiento 3 (AP3) (ver Figura 1). La elección de este recorte se debe a la prioridad recibida en muchas de sus áreas, hasta fines de los años 1970, para la industrialización, y desde entonces encontrarse en proceso creciente de desindustrialización. En este sentido, el marco temporal establecido para el análisis abarca los años más significativos de la industrialización en el recorte territorial estudiado: desde los años 1920 a 2000, con el objetivo de abarcar los reflejos de ambos procesos en la estructuración y configuración socioespacial en la ciudad.

Figura 1: Localización de los suburbios ferroviarios de la Zona Norte de Río de Janeiro, recorte territorial analizado.

Fuente: IBGE (2022) y Data Rio - IPP/PCRJ (2024), elaborado por el grupo de investigación de las autoras (2025).

La diversidad de situaciones observadas en el recorte territorial analizado demandó una categorización más precisa de los remanentes industriales, a fin de orientar su análisis en los marcos temporales considerados y estimar su potencial refuncionalización. Para ello, se propone la siguiente clasificación en cuatro categorías principales, que son empleadas a lo largo del texto del artículo:

Tabela 1: Categorías de clasificación de las industrias

Categoría | Descripción | Situaciones observadas |

Activa | Unidades fabriles aún en operación con actividad industrial continua, incluso que reconfigurada | Industrias de transformación utilizando parcial o totalmente instalaciones originales (químicas, alimenticias, metalúrgicas, etc) |

Inactiva | Estructuras fabriles desactivadas, abandonadas o en proceso de ruina, sin uso actual | Galpones vacíos, antiguas fábricas amuralladas y sin función o en deterioración |

Reconvertida | Remanentes que pasaron por reconversión para nuevos usos (residencial, comercial etc.) | Condominios residenciales cerrados, shopping centers, ocupaciones autoconstruidas de modo espontáneo |

Reconvertida / Inactiva | Remanentes parcialmente ocupados | Desmembramientos de antiguas instalaciones fabriles, subdividido en terrenos o glebas con uso y terrenos vacíos |

Fuente: elaborado por las autoras (2025).

Esta categorización permitió no solo mapear la persistencia o transformación de la actividad industrial, sino también identificar los distintos modos como el espacio fabril fue reapropiado en la dinámica urbana. A partir de ella, se tornó posible discutir los impactos socioespaciales de la industrialización y desindustrialización y evaluar estrategias de refuncionalización que consideren las características y condiciones de uso de los remanentes industriales.

Primordios de la industrialización suburbana: las fábricas implantadas antes de 1930

La presencia de grandes establecimientos industriales en los suburbios ferroviarios de la Zona Norte de Río de Janeiro antecede el ciclo desarrollista iniciado en los años 1930. Entre el inicio del siglo XX y 1930, el territorio ya albergaba unidades fabriles de gran tamaño, impulsadas por cambios en el uso de la tierra, disponibilidad de mano de obra e infraestructura ferroviaria. La fragmentación de las antiguas propiedades rurales en las feligresías de Inhaúma e Irajá, aliada a la expansión de las líneas férreas y a la fuerza motriz de los ríos, favoreció la instalación de fábricas en glebas amplias y relativamente desocupadas.

Desde la primera mitad del siglo XIX, como consecuencia de la pérdida de valor en la economía agraria exportadora, en las feligresías suburbanas más próximas a las áreas centrales, sobre todo la de Inhaúma, se inició un progresivo fraccionamiento de propiedades que antes eran rurales. La historiadora Raquel Lima (2012) explica la vulnerabilidad de estas feligresías frente a las transformaciones que ocurrían no solo en la agroeconomía exportadora, sino también en el crecimiento de la ciudad de Río de Janeiro y en los intereses de agentes productores de suelo urbano. Con el paso del cultivo de la caña de azúcar al de supervivencia, en las entonces chacras y sitios, hubo también una creciente reducción de la población esclavizada y un aumento de hombres libres en los territorios de esta región suburbana (Santos, 1987).

La capilaridad de los ríos en su territorio, fuerza motriz y principalmente lugar de vertido de los residuos líquidos fabriles, junto con el cruce de las líneas férreas en los suburbios desde mediados del siglo XIX, favoreciendo la llegada de materia prima y el flujo de la producción, como señalado por Maurício Abreu (1987), constituyó un importante incentivo para la instalación de industrias. Además, la presencia de los trenes fue motivadora para el inicio de la distribución de energía eléctrica en la región en la segunda década del siglo XX y consumidora de la producción instalada en las primeras grandes fábricas (Martins, 2023). En 1920, en el encuadramiento de la población activa en profesiones en los entonces distritos de Río de Janeiro, a pesar del mayor porcentaje de profesiones en industrias estar localizado en las áreas centrales (36% del total), en los suburbios ferroviarios de la Zona Norte se concentraban, en los distritos de Inhaúma e Irajá, 27%[1].

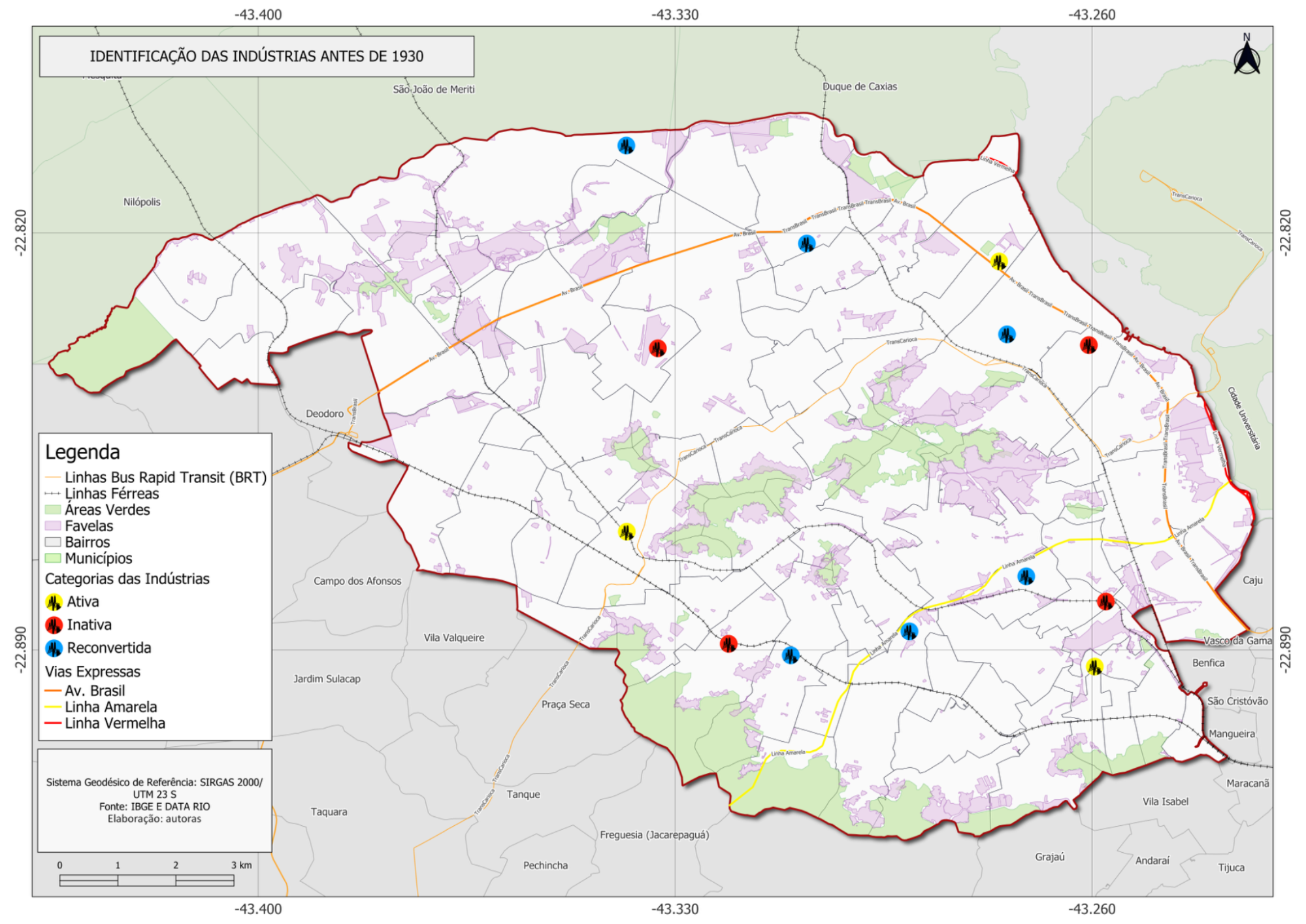

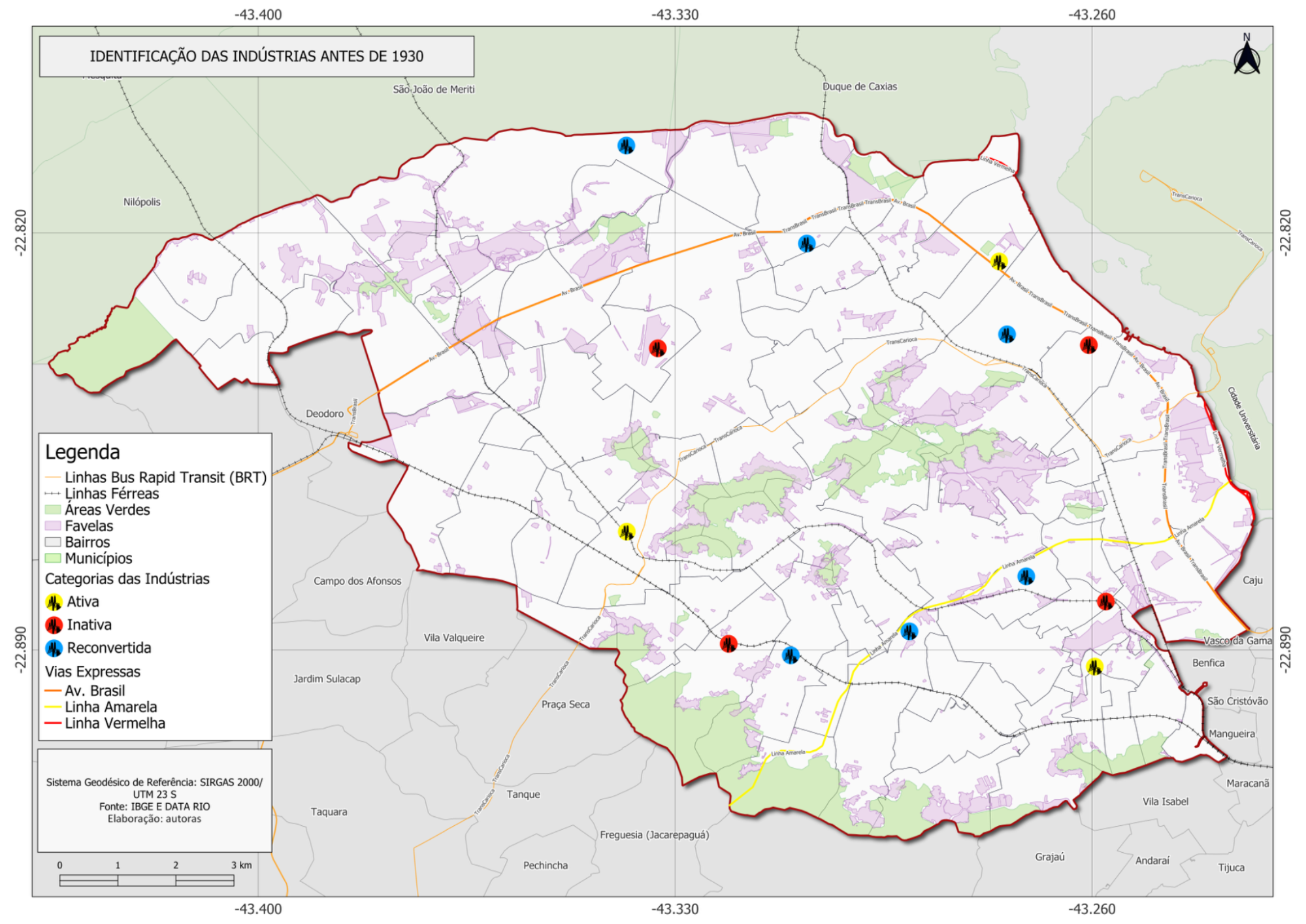

El análisis de los datos geoespaciales revela la existencia de al menos 12 remanentes industriales relevantes datados de antes de 1930, representando cerca del 5% del total identificado en la AP3 (ver Figura 2). Estos remanentes, en su mayoría, ocupan áreas superiores a 30.000 m², llegando a 450.000 m² si se considera el Matadero de Penha. Tal tamaño evidencia el protagonismo de estas unidades en la urbanización del entorno y en la constitución de su infraestructura básica.

Figura 2: Mapa de los remanentes industriales inaugurados antes de 1930 en los suburbios ferroviarios de la Zona Norte de Río de Janeiro

Fuente: IBGE (2022) y Data Rio - IPP/PCRJ (2024), elaborado por el grupo de investigación de las autoras (2025).

Cabe resaltar que las pequeñas fábricas o manufacturas y talleres en la región suburbana ferroviaria de la Zona Norte, identificadas como precursoras u originarias del surgimiento de las mayores (Martins, 2023), no fueron levantadas. Esto porque ya habían desaparecido a lo largo de los años, sin dejar rastros en el tejido urbano, a excepción de las que crecieron o se desarrollaron en grandes establecimientos.

Predominaban, en ese período, actividades metalúrgicas y de soporte a la ferrovía, además de industrias textiles, de alimentos y de bienes de consumo ligados al nuevo patrón de urbanidad. Dos de los antiguos establecimientos fabriles son referidos como talleres de reparaciones del “material rodante” ferroviario, respectivamente de la Estrada de Ferro Central do Brasil (EFCB) y de la Estrada de Ferro Rio D’Ouro (EFRD), en los actuales barrios de Engenho de Dentro y Engenho da Rainha (Martins, 2023, p. 40). La mayor de estas fábricas era el taller de metalurgia y carpintería de la EFCB, que contaba con muchos talleres, además de usina eléctrica, numerosos depósitos, edificios de la administración y casas para obreros.[2]

Aunque algunas unidades aún están en operación, con producción distinta de la original, la mayor parte se encuentra reconvertida para uso residencial o comercial, como es el caso del Shopping Nova América. Se identifica, ya en ese período, un patrón de localización vinculado a los ramales ferroviarios, evidenciando la lógica funcional de la industrialización incipiente[3].

Consolidación del polo suburbano: industrialización entre 1930 y 1950

La década de 1930 marca el inicio de un ciclo de industrialización articulado directamente con el Estado nacional, bajo la influencia del proyecto desarrollista (Mello, 1982). Las políticas orientadas a la industrialización surgieron bajo la presión de empresarios que ya realizaban inversiones o pretendían invertir en el sector industrial, y formaron comisiones desde finales del siglo XIX para reclamar incentivos públicos justificados por la necesidad de traer independencia económica, “progreso” y “grandeza” para el país (Luz, 1978).

En el contexto de la crisis internacional y de la ascensión del Estado Novo (1937-1945), el poder público asume un papel protagónico en el fomento a la industria, promoviendo incentivos directos, obras de infraestructura “alterando prácticas de concesión de recursos y beneficios” (Mendonça, 1990, p. 328) y la conducción del proceso de industrialización mediante la definición de medidas esenciales para el avance del sector económico y el control de muchos de los factores productivos. La gran novedad en la economía sería “la transformación del Estado en inversor productivo, alternativa para sortear dificultades del proyecto industrializante” (Mendonça, 1990, p. 330) al lado de la burguesía industrial.

La industrialización brasileña se fortaleció sustentada por la idea de la exigencia de proponer soluciones innovadoras y centralizadoras para el país (Ribeiro, 2000) con el objetivo de dinamizar la economía nacional. Río de Janeiro, por ser la capital federal, detener la mayor infraestructura urbana, poseer mano de obra disponible y mercado interno más eficiente, desde la década de 1930, fue uno de los dos polos de concentración de las inversiones en el sector industrial, siendo los suburbios ferroviarios de la Zona Norte priorizados para la industrialización.

A partir de entonces, la región suburbana pasó a ser objetivo de marcadas intervenciones urbanísticas para favorecer la instalación de las industrias. De ello resultaron el relleno de los manglares y playas litorales en el lugar que pasó a llamarse Manguinhos, motivada por la creación de un barrio industrial (Costa, 2006), y la inauguración de la Avenida Brasil en 1946, aún hoy la mayor carretera urbana de la ciudad, conectando Río de Janeiro con otras capitales brasileñas y permitiendo la vinculación del polo industrial naciente con los frentes del mercado interno nacional y posibilitando nuevos emprendimientos.

En ese período, el zonificación urbana de 1937 introdujo, pioneramente, zonas industriales en la ciudad, concentrándolas en la porción norte (Albernaz; Diógenes, 2023). Hasta los años 1950, las zonas industriales se ampliaron en número y se extendieron, englobando “franjas a lo largo de las líneas férreas y de la recién inaugurada Avenida Brasil” (Albernaz; Diógenes, 2023, p. 13), creando una diferenciación interna en la propia Zona Norte suburbana.

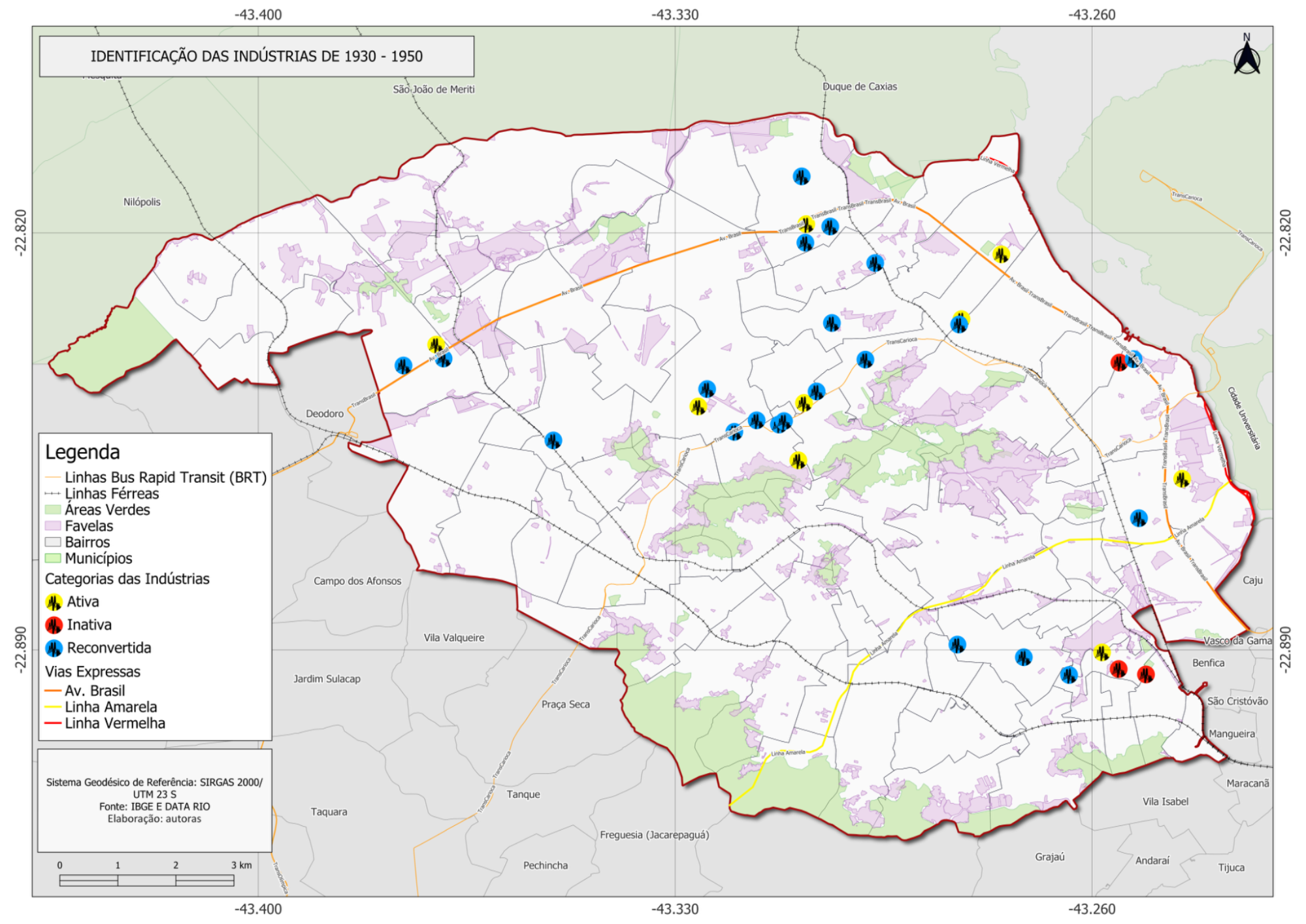

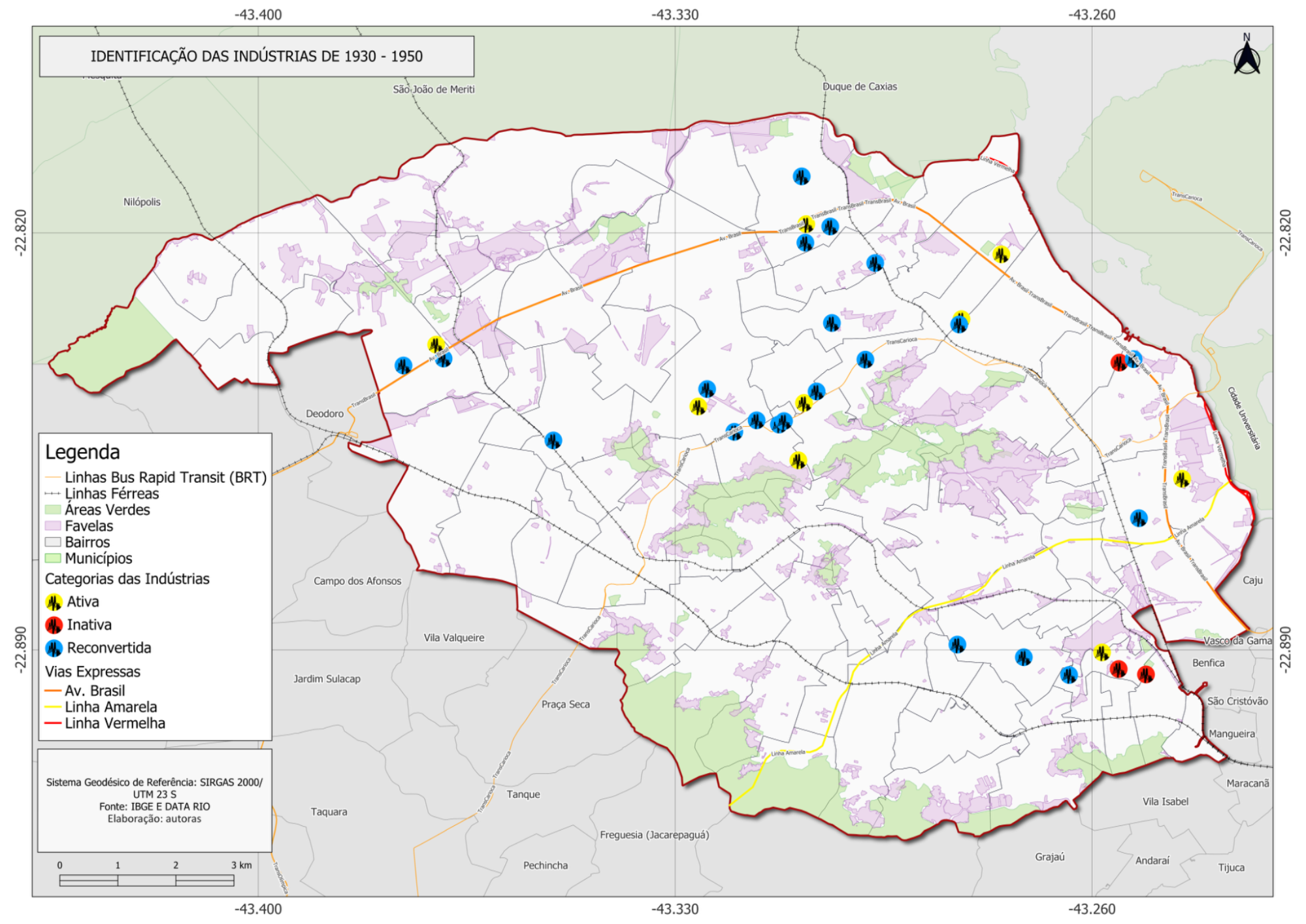

El análisis espacial de los datos identificó casi 40 remanentes industriales con origen entre 1930 y 1950, representando cerca del 17% del total mapeado (ver Figura 3). La distribución de las unidades industriales revela la localización preferencial a lo largo de dos ejes viales: acompañando las actuales avenidas Vicente de Carvalho y Brás de Pina, hoy soporte del corredor BRT Transcarioca, y principalmente en los actuales barrios de Vicente de Carvalho y Penha Circular, entonces escasamente ocupados; y bordeando la entonces recién inaugurada Avenida Brasil, con mayor número en el actual barrio de Guadalupe. Aún se observan algunas fábricas que se localizaron junto al ramal de la línea férrea como en el período anterior, a lo largo de la actual Estrada de Ferro Leopoldina.

Figura 3: Mapa de los remanentes industriales inaugurados entre 1930 y 1950 en los suburbios ferroviarios de la Zona Norte de Río de Janeiro

Fuente: IBGE (2022) y Data Rio - IPP/PCRJ (2024), elaborado por el grupo de investigación de las autoras (2025).

Se observa aún una ampliación de la diversidad productiva, con destaque para industrias de bienes de consumo y filiales de empresas extranjeras. Los sectores industriales llenaron vacíos dejados en el suministro interno nacional por la dificultad de importación debido a crisis financieras y políticas de los países centrales, así como respondieron a las crecientes demandas por novedades del mercado local traídas por el avance de la urbanización y cambios en la estructura social. En su contraste social progresivo, surgen nuevos grupos sociales de la clase dominante y las capas medias[4] crecen (Abreu, 1987, p. 72-73).

Desde el punto de vista de la ocupación territorial, predominan fábricas de gran tamaño, con lotes superiores a 20.000 m², aunque hay una expresiva presencia de pequeñas y medianas unidades. Al cruzar el tamaño de las fábricas con fechas de inauguración, se observa que la mayoría de los establecimientos de pequeño o mediano tamaño fueron inaugurados desde inicios de 1930 hasta mediados de 1940 (Martins, 2023). En los últimos años de la década de 1940 especialmente, se verifica la presencia de algunos establecimientos de gran tamaño, con 80.000 m² o más de área ocupada, de empresas extranjeras que expandieron sus operaciones a Brasil.

La reconversión es significativa: cerca del 75% de estos remanentes tuvieron su función transformada, especialmente hacia el sector comercial (venta al por menor y al por mayor) y para emprendimientos residenciales. Un cuarto de los remanentes se mantiene activo, aunque con alteraciones en el uso o en el tamaño. En general, el período evidencia un patrón espacial de industrialización fuertemente inducido por políticas públicas, articulando infraestructura, planeamiento urbano e intereses empresariales. El legado territorial de las fábricas implantadas entre 1930 y 1950 aún se proyecta en la malla urbana actual, tanto por las formas edificadas como por las dinámicas económicas heredadas.

El auge de la industrialización suburbana: expansión entre 1950 y 1980

Entre 1950 y 1980, Brasil vivió la fase más intensa de su industrialización, apoyada por políticas nacional-desarrollistas y por la ampliación del papel del Estado como agente estructurador de la economía. La creación del Banco Nacional de Desarrollo Económico (BNDE) en 1952 y las inversiones directas en infraestructura industrial consolidaron la Zona Norte de Río de Janeiro como polo privilegiado para la instalación de grandes unidades fabriles. De este modo, se concretó a partir de mediados de los años 1950 “una estructura monopolista específica que articuló, de modo peculiar, la empresa multinacional, la empresa privada nacional y la empresa pública” (Mendonça, 1990, p. 333), coincidente con el “redescubrimiento” de América Latina por centros capitalistas de los países centrales y la capacidad del Estado brasileño de unir intereses y objetivos del capital internacional y nacional. La ideología nacional-desarrollista asociada a la penetración de ideales del “sueño americano” repercute en las formas de industrialización (Mendonça, 1990, p. 333).

Este proceso ocurrió en paralelo a un crecimiento demográfico acelerado en los dos mayores polos urbanos, Río de Janeiro y São Paulo. Entre 1950 y 1970, la población de Río de Janeiro se duplicó, superando los cuatro millones de habitantes[5], impulsando la demanda por empleos y la densificación de los barrios suburbanos. La combinación de incentivos estatales, oferta de mano de obra y expansión de la malla vial, notablemente la Avenida Brasil, favoreció la implantación de nuevas fábricas en áreas antes marginalizadas o de baja densidad urbana.

En términos de los efectos socioespaciales, el intenso aumento en el contingente de personas disponibles para servir de mano de obra obrera resultó en el surgimiento y crecimiento de innumerables favelas (Silva, 2005). A pesar del entendimiento de que el problema habitacional era una cuestión del Estado, las políticas habitacionales entre los años 1945 a 1964 no tuvieron un mayor alcance y cobertura junto al operariado (Bonduki, 2017, p. 108). Incluso en décadas que siguieron, con más inversiones públicas en el financiamiento de viviendas, la mayor parte de los trabajadores no tenía condiciones de atender los requisitos impuestos en las políticas de acceso a la vivienda, manteniendo residencia en favelas (Silva, 2008). En este sentido, el censo de 1960 determinó que el Jacarezinho, favela de los suburbios ferroviarios de la Zona Norte, era el mayor núcleo favelado de la ciudad, con más de 15 mil habitantes[6].

En Río de Janeiro, el Estado aumentó las inversiones directas en la infraestructura volcada a la industrialización, especialmente en rellenos junto a la Bahía de Guanabara y ampliación de la malla vial, siendo abiertas las avenidas 24 de Maio y Marechal Rondon, y construidos viaductos conectando los suburbios ferroviarios a la Avenida Brasil (Abreu, 1987, p. 127). La zonificación urbana pasó a privilegiar sectores periféricos junto a la Bahía de Guanabara, donde futuramente se instaló la Refinería de Manguinhos, y la franja a lo largo de la Avenida Brasil, mientras excluía los tramos ferroviarios más consolidados (Albernaz; Diógenes, 2023, p. 16), ya objetivo del interés del mercado inmobiliario. Esta reorientación consolidó la fragmentación interna de la Zona Norte, separando áreas industriales de zonas residenciales populares, muchas de ellas marcadas por la favelización y precarización urbana.

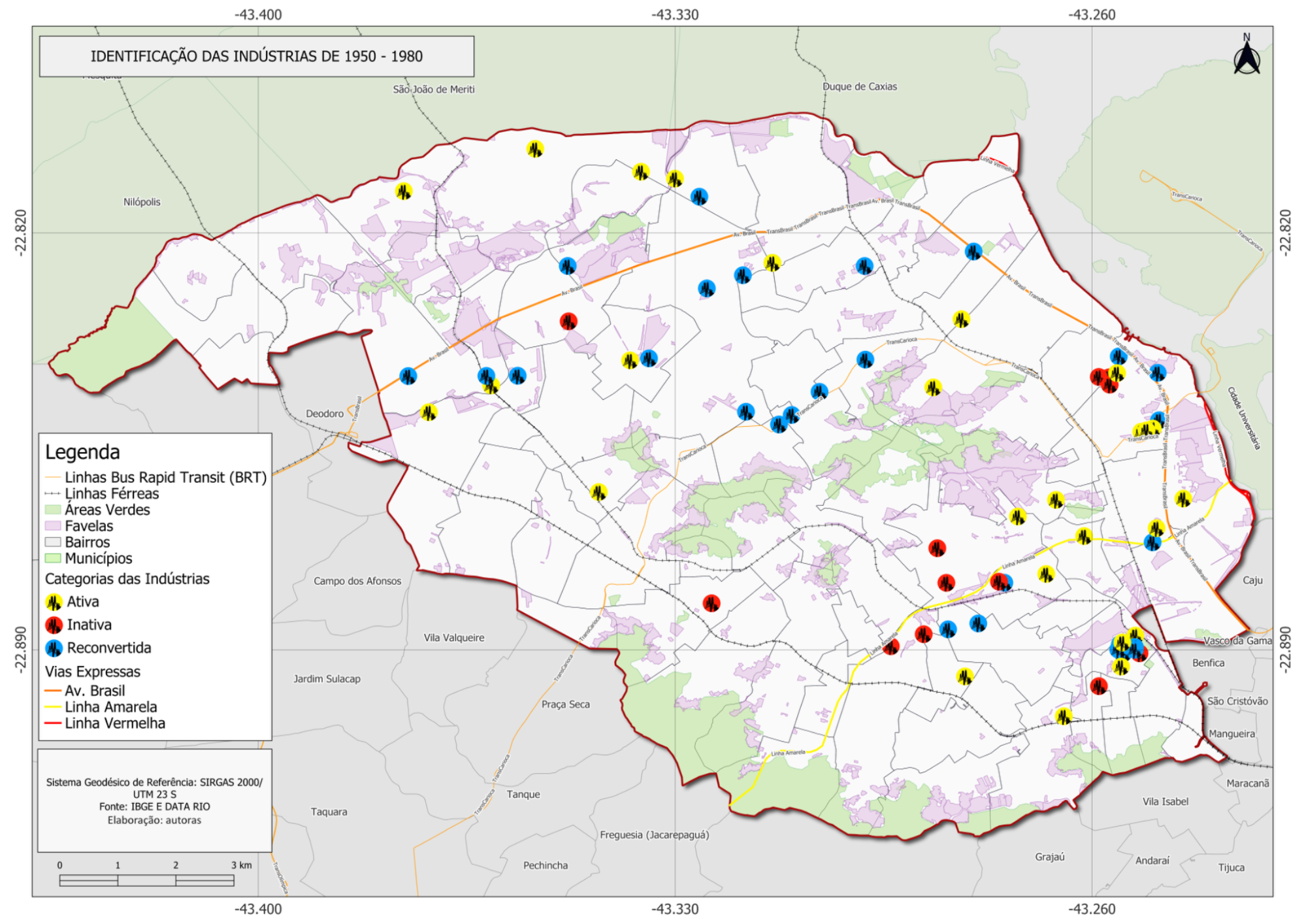

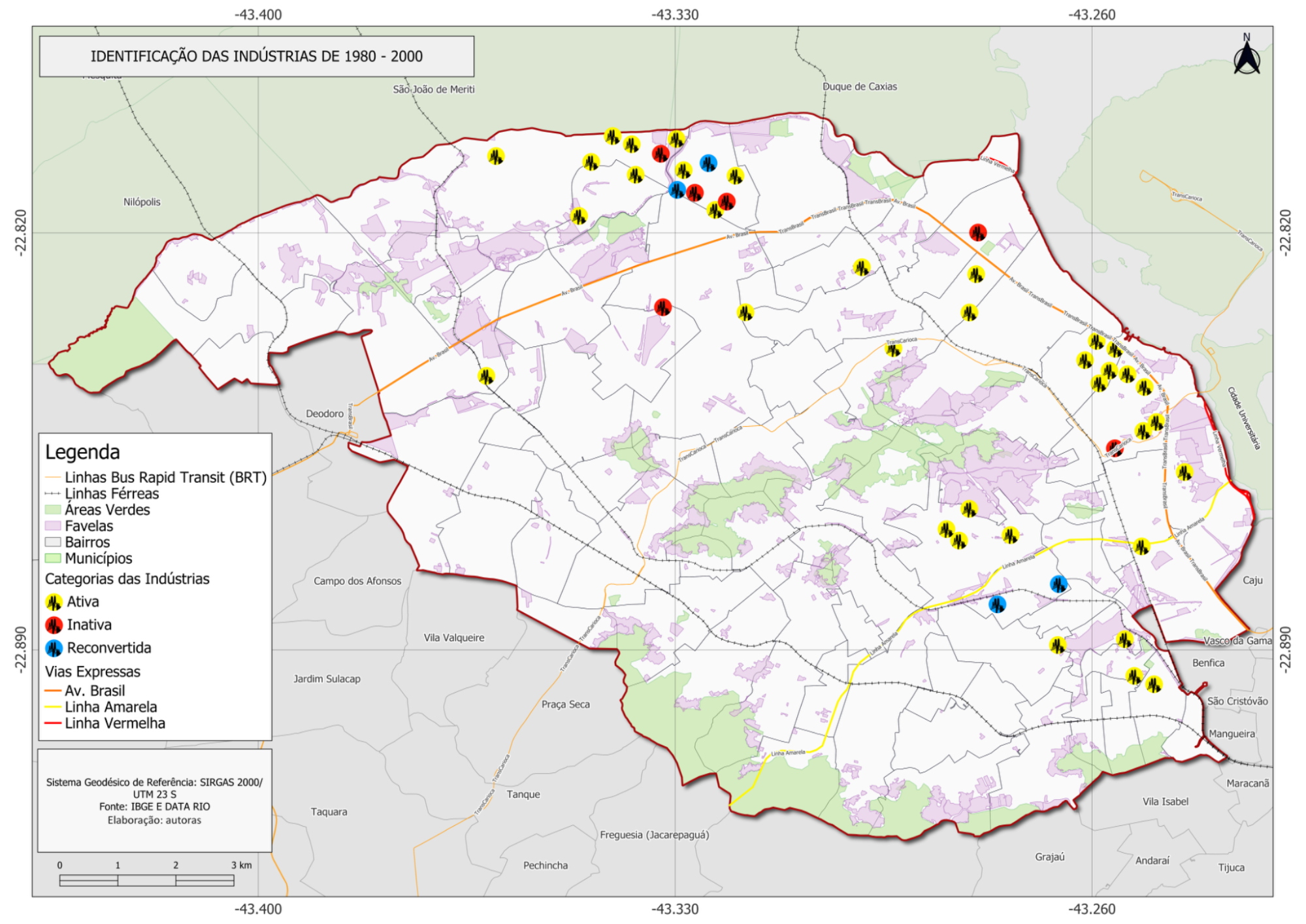

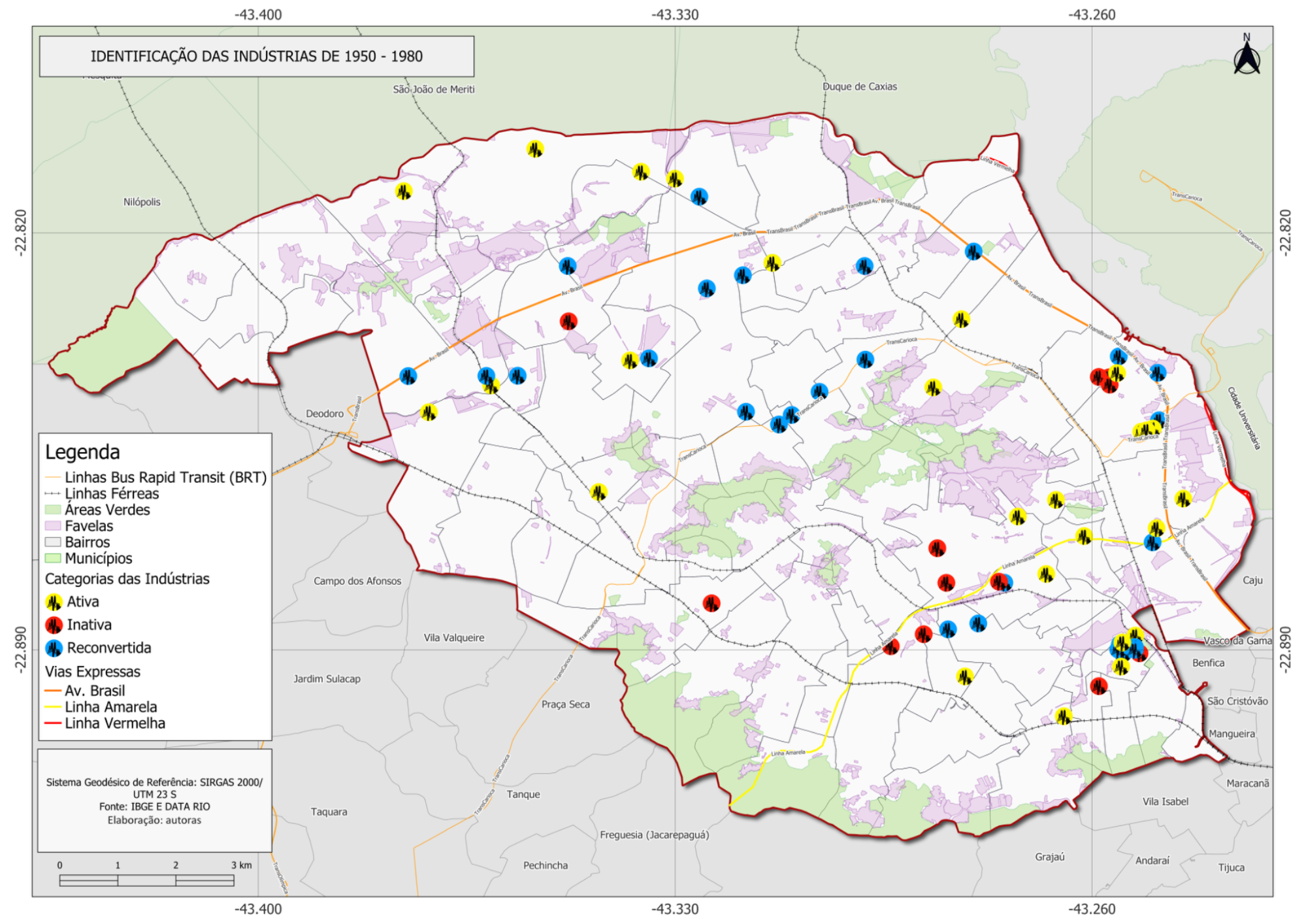

La investigación identificó más de 70 remanentes industriales implantados entre 1950 y 1980, correspondiendo a más del 30% del total mapeado (ver Figura 4). Este volumen expresivo indica el auge del proceso de industrialización suburbana. Desde el punto de vista espacial, se observa la concentración de estas fábricas en áreas como Jacaré, Ramos, Manguinhos y a lo largo de la Avenida Brasil.

Figura 4: Mapa de los remanentes industriales inaugurados entre 1950 y 1980 en los suburbios ferroviarios de la Zona Norte de Río de Janeiro

Fuente: IBGE (2022) y Data Rio - IPP/PCRJ (2024), elaborado por el grupo de investigación de las autoras (2025).

Las industrias instaladas en este período presentan mayor diversificación, tanto en tamaño como en naturaleza productiva: industrias de base (cemento, química, siderurgia) coexisten con unidades de bienes de consumo (vestuario, alimentos, muebles), muchas de ellas vinculadas a la creciente demanda del mercado urbano. En términos de la naturaleza de la producción, el énfasis son industrias pesadas, como las mecánicas y de máquinas, cemento, usinaje, hierro y acero, y productos químicos, que reproducen avances tecnológicos de países centrales, y corresponden a inversiones en industrias de base citadas para el período (Suzigan, 1988). Se observa aún en los remanentes industriales la presencia de algunas industrias que ocupan grandes glebas, inclusive filiales de empresas internacionales. A partir de los años 1960, hay predominancia de la instalación de fábricas de pequeño tamaño.

A pesar del protagonismo económico de este ciclo, más de la mitad de los remanentes de este período se encuentra hoy inactiva o reconvertida, especialmente para almacenamiento, comercio y servicios, seguido por vivienda. Se destaca, en este contexto, la emergencia de ocupaciones autoconstruidas en antiguos terrenos fabriles, revelando nuevas formas de apropiación urbana, en igual número, pero en áreas muy inferiores a los condominios residenciales. Aún así, aproximadamente el 43% de los establecimientos identificados permanece activo, en gran parte con nueva vocación productiva y en áreas reconfiguradas.

Este período demuestra el pico de la articulación entre planeamiento urbano, capital industrial y transformación socioespacial. La herencia territorial dejada por este ciclo permanece visible no solo en el paisaje, sino también en las disputas actuales por uso, infraestructura y valorización del suelo.

La decadencia de la industrialización en los suburbios: retracción y transformaciones entre 1980 y 2000

Este nuevo orden trajo efectos en la configuración espacial y territorialización de las fábricas, correspondientes a la flexibilización de los puestos de trabajo y prioridad a nuevos polos y aglomeraciones industriales (Ramonet, 1998).

A partir de finales de los años 1970, se inició una inflexión en el modelo industrial brasileño, marcado por la crisis fiscal del Estado, por la reestructuración productiva global y por la adopción de políticas neoliberales. El nuevo contexto impulsó la apertura comercial, la desregulación económica y la financiarización (Slater, 2011; Solimano, 1998), resultando en la progresiva desactivación de establecimientos fabriles en las grandes metrópolis, afectando sobre todo a sectores industriales con procesos de producción de mayor intensidad tecnológica (Ribeiro, 2024).

En Río de Janeiro, los efectos de este proceso se sintieron de forma desigual, particularmente en la Zona Norte, donde la industrialización se había consolidado en las décadas anteriores. La desindustrialización en el territorio suburbano ferroviario afectó especialmente a pequeñas y medianas industrias de bienes de capital y, posteriormente, de bienes de consumo. Muchas unidades cerraron sus actividades, redujeron su producción o migraron a otras regiones del país, en busca de incentivos fiscales y menor costo de operación. Este vaciamiento impactó directamente la oferta de empleos industriales, agravando las desigualdades por la contribución del declive socioeconómico de algunas áreas.

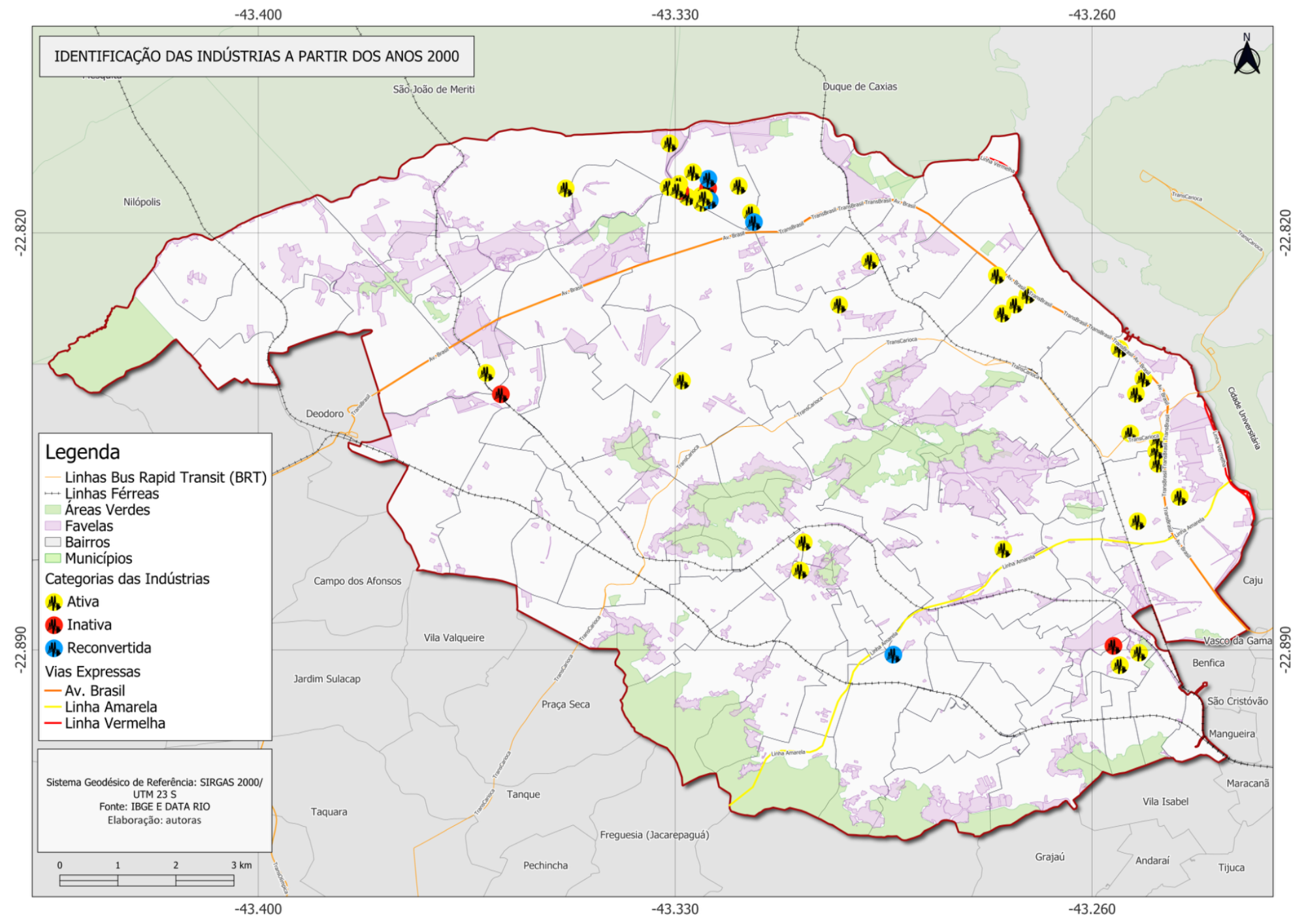

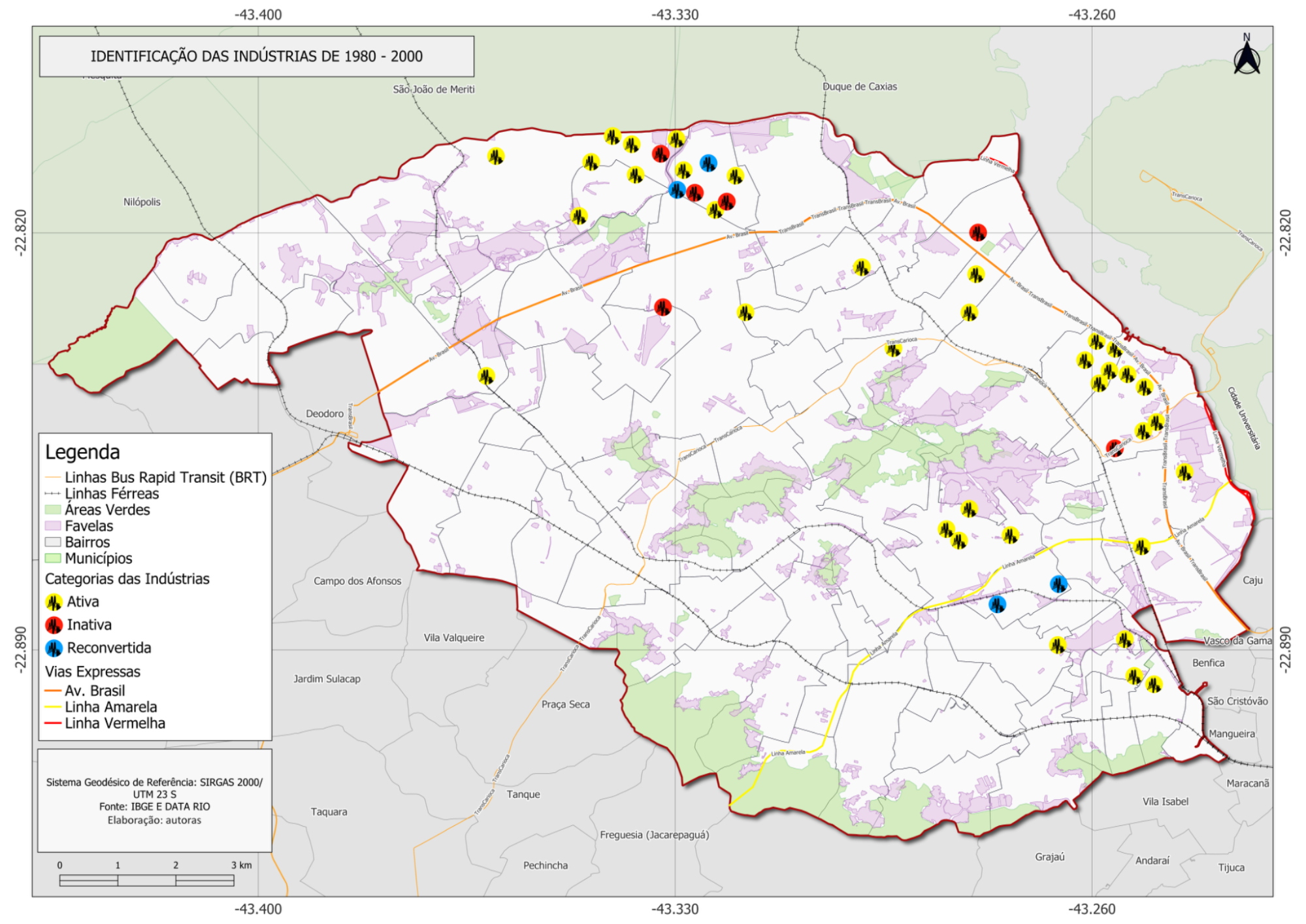

Sin embargo, incluso en este contexto de retracción entre 1980 y 2000, se registraron nuevas instalaciones fabriles en la región ferroviaria de la Zona Norte de Río de Janeiro, aunque en número significativamente menor. Los remanentes industriales de este período representan una pequeña fracción del total levantado, con predominancia de unidades de pequeño tamaño (70%), ocupando áreas inferiores a 5.000 m². La naturaleza productiva predominante incluye sectores como metalurgia, productos químicos, alimentos y productos plásticos, con destaque puntual para la Katrium Indústrias Químicas SA, instalada en 1984, como único ejemplo de gran tamaño.

La permanencia de algunas actividades fabriles en este período revela la resiliencia de determinadas cadenas productivas y la presencia de nichos industriales aún competitivos[7]. En los suburbios ferroviarios de la Zona Norte, cerca del 80% de las unidades implantadas entre 1980 y 2000 permanecen activas, aunque en parte desactivadas, esparciéndose principalmente a lo largo de la Avenida Brasil y en barrios como Ramos, Olaria, Pavuna y Jardim América, áreas aún abarcadas por la legislación urbanística de 1976 como zonas industriales (ver Figura 5) (Albernaz; Diógenes, 2023). Sin embargo, llama la atención la tendencia ya revelada en los datos de 1998, sobre la sustitución de la instalación de fábricas hacia la Zona Oeste de la ciudad[8].

Paralelamente a la retracción del sector, se intensificó el proceso de reconversión de los remanentes industriales anteriores. Aproximadamente el 53% del total de remanentes mapeados en la Zona Norte perdió su función fabril hasta 2000, y más de la mitad fue reconvertida para uso residencial, comercial o logístico, generalmente por iniciativa del mercado inmobiliario. La presencia de ocupaciones autoconstruidas en antiguos terrenos fabriles también se destaca, revelando apropiaciones populares en medio del abandono institucional.

Estos datos apuntan a un cambio profundo en el papel de los remanentes industriales suburbanos: de polos de producción a terrenos de disputa, reconversión y conflicto territorial. El ciclo de desindustrialización no significó apenas la pérdida de función económica, sino también la emergencia de nuevas lógicas de uso y fragmentación espacial que muestran la convivencia entre distintas maneras de producir y transformar la ciudad que tornan los suburbios “el mosaico de formas, funciones y modos de hacer y vivir dispares” (Simone, 2022, p. 4).

Figura 5: Mapa de los remanentes industriales inaugurados entre 1980 y 2000 en los suburbios ferroviarios de la Zona Norte de Río de Janeiro

Fuente: IBGE (2022) y Data Rio - IPP/PCRJ (2024), elaborado por el grupo de investigación de las autoras (2025).

- Consideraciones finales: permanencias, contradicciones y perspectivas de transformación urbana

El análisis histórico y espacial de los remanentes industriales en los suburbios ferroviarios de la Zona Norte de Río de Janeiro evidencia la complejidad de los procesos de industrialización y desindustrialización que moldearon este territorio a lo largo del siglo XX. El enfoque adoptado permitió observar que estos remanentes constituyen registros materiales de diferentes ciclos económicos y políticos de la industrialización y desindustrialización en el país señalados por autores como Luz (1978), Mello (1982) y Mendonça (1990), reflejando lógicas productivas, decisiones estatales y disputas fundiarias que dejaron marcas duraderas en la configuración suburbana.

En la escala de Río de Janeiro, el legado fabril, al mismo tiempo que expresa una trayectoria de expansión y declive, también ofrece pistas para pensar el futuro de la ciudad. La hipótesis inicial del estudio, de que los remanentes industriales pueden funcionar como potenciales vectores de transformación urbana, se confirma en la medida en que muchos de estos espacios aún guardan infraestructura, localización estratégica y capacidad de reconversión. Sin embargo, esta posibilidad tropieza con fragilidades estructurales, como la ausencia de políticas públicas integradas, la desarticulación entre planeamiento urbano e inclusión social, y los conflictos entre los intereses inmobiliarios y las necesidades de las poblaciones locales.

En el total de los remanentes industriales levantados, desde antes de 1930 hasta los años 2000, más de la mitad perdió su función fabril, y de estos, casi el 60% fueron enteramente reconvertidos para nuevos usos, el 14% parcialmente y los demás se mantuvieron inactivos. En la reconversión prevalece la actuación de la iniciativa privada, a través del mercado inmobiliario, y el cambio de uso en antiguos establecimientos fabriles de gran tamaño para condominios residenciales cerrados, resaltándose la presencia del almacenamiento y comercio al por mayor, los cinco centros comerciales y las seis ocupaciones autoconstruidas para vivienda.

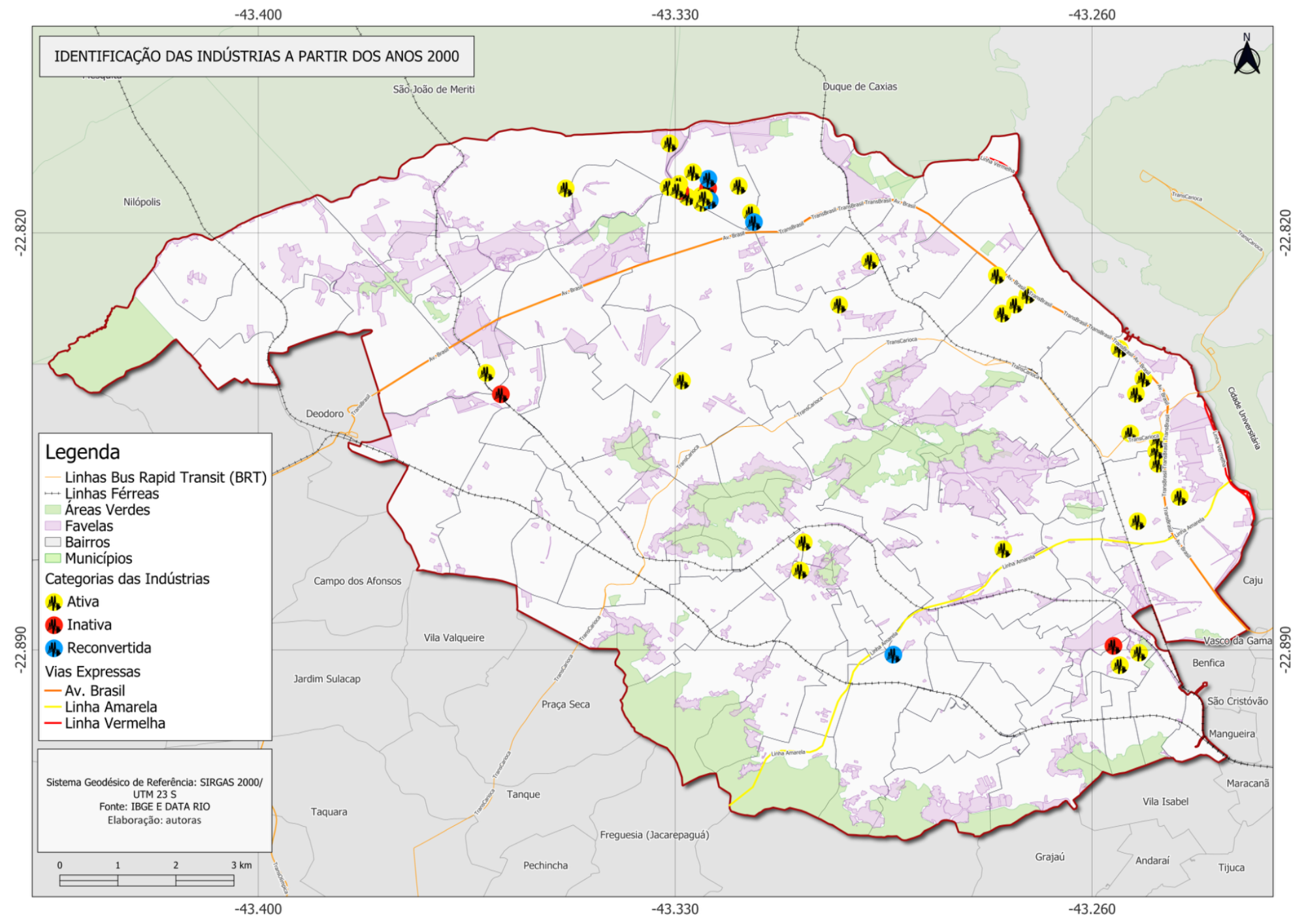

Después de transcurrido un cuarto de siglo de este nuevo milenio, cabe reflexionar sobre la actual situación de los remanentes industriales en la región suburbana ferroviaria de la Zona Norte de Río de Janeiro, considerando la persistencia del sector industrial a pesar de la desfuncionalización de muchas de las antiguas fábricas (ver Figura 6).

Figura 6: Mapa de los remanentes industriales inaugurados después de 2000 en los suburbios ferroviarios de la Zona Norte de Río de Janeiro

Fuente: IBGE (2022) y Data Rio - IPP/PCRJ (2024), elaborado por el grupo de investigación de las autoras (2025).

A veces las antiguas industrias ocupan áreas que se redujeron, pero a veces también tuvieron esas áreas acrecentadas. Se contabilizan cerca de 40 remanentes industriales instalados después de los años 2000, más del 80% del total aún activos, instalados en los establecimientos de pequeño tamaño, esparcidos por las áreas próximas y a lo largo de la Avenida Brasil, concentrados en el barrio Jardim América, cuya naturaleza de la producción es muy variada.

Por último, los datos levantados indican que, a pesar de la difusión reciente del sector industrial metropolitano, persiste una aglomeración industrial significativa en el Sudeste brasileño (Monteiro Neto; Silva; Severian, 2021). Solamente en la Zona Norte ferroviaria de Río, permanecen cerca de 110 unidades industriales activas, muchas de pequeño tamaño, adaptadas a nuevas lógicas productivas y regulatorias. Esta presencia indica que el sector industrial, aunque debilitado, no desapareció completamente, y puede, bajo nuevas bases, contribuir a la generación de empleo, renta y desarrollo local. Aún por considerar que algunas de estas industrias se localizan en áreas residenciales consolidadas, y deben ofrecer seguridad ambiental y bienestar a sus habitantes.

La transformación urbana de los suburbios ferroviarios de la Zona Norte pasa, por tanto, por reconocer el valor estratégico y simbólico de estos remanentes industriales, comprendiéndolos no como ruinas del pasado, sino como espacios de disputa y reinvención de la ciudad, exigiendo creciente comprensión sobre la naturaleza económica, cultural y social de su presencia.

Referencias

ABREU, Maurício de Almeida. Evolução urbana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Iplanrio, 1987.

ALBERNAZ, Maria Paula; DIÓGENES, Marina Guerra. Impactos do planejamento urbano na localização das indústrias nas cidades: um estudo sobre o zoneamento industrial nos subúrbios da metrópole do Rio de Janeiro. Acervo: Revista do Arquivo Nacional. Rio de Janeiro, v. 36, n. 1, pp. 1-23, 2023.

BONDUKI, Nabil. Origens da Habitação Social no Brasil: Arquitetura Moderna, Lei do Inquilinato e Difusão da Casa Própria. São Paulo: Estação Liberdade - FAPESP, 2017.

BORDE, Andréa de Lacerda Pessoa. Vazios urbanos: perspectivas contemporâneas. (Tesis de doctorado). Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Urbanismo. PROURB/UFRJ, 2006.

CARVALHO, Mônica de; GAGLIARDI, Clarissa; MARINS, Paulo César Garcez. Patrimônio cultural e capital urbano: disputas em torno dos legados industriais (Editorial). Cadernos Metrópole, São Paulo, v. 27 n. 62, p. 1-14, 2025.

CAVALCANTI, Mariana; FONTES, Paulo. Ruínas industriais e memória em uma “favela fabril” carioca. História Oral, v. 14, n. 1, 2012.

COSTA, Renato da Gama Rosa. Entre Avenida e Rodovia: a história da Avenida Brasil (1906-1954). (Tesis de doctorado). Rio de Janeiro, PROURB-UFRJ, 2006.

FÓRUM DE DEBATES TRILHOS DO RIO. Passado, presente e futuro: tudo na mesma linha. Disponible en: https://www.trilhosdorio.com.br/forum/viewtopic.php?f=85&t=113. Acceso en: jun. 2025.

KÜHL, Beatriz Mugayar. Patrimônio industrial: algumas questões em aberto. arq.Urb, v. 3, p. 23-30, 2010. Disponible en: https://revistaarqurb.com.br/arqurb/article/view/115

LABASSE, Jean. L’organisation de l’espace: éléments de géographie voluntaire. Paris: Hermann, 1966.

LENCIONI, Sandra. Reestruturação urbano-industrial no Estado de São Paulo: a região da metrópole desconcentrada. In SANTOS, Milton; SOUZA, Maria Adélia; SILVEIRA, Maria Laura (Orgs.). Território : globalização e fragmentação. São Paulo: Hucitec, 1994.

LIMA, Rachel Gomes de. Ciranda da Terra: A dinâmica Agrária e seus conflitos. Dissertação de mestrado. Niterói: UFF, 2012.

LUZ, Nícea Vilela. A luta pela industrialização do Brasil. São Paulo, Editora Alfa-Ômega, 1978.

MARTINS, Ronaldo Luiz. Estação de Irajá arraial da encruzilhada [livro eletrônico] : 1600-2000. Rio de Janeiro: Ed. do Autor, 2023.

MELLO, João Manuel Cardoso de. O capitalismo tardio. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1982

MENDONÇA, Sônia Regina de. As bases do desenvolvimento capitalista dependente: da industrialização restringida à internacionalização.In: LINHARES, Yedda Leite Linhares (Org.). História geral do Brasil. Rio de Janeiro, Elsevier, 1990.

MENEGUELLO, Cristina. Espaços e vazios urbanos. In: FORTUNA, Carlos; LEITE, Rogério Proença. (Orgs.). Plural de cidade: novos léxicos urbanos. Coimbra: Almedina, 2009. v. 1, p. 89-96.

MONTEIRO, Mônica dos Santos. Reocupação de vazios urbanos como estratégia para cidades (mais) sustentáveis: um olhar sobre a Cidade do Rio de Janeiro. (Disertación de maestría). Fundação Getulio Vargas. Escola de Administração de Empresas de São Paulo. São Paulo, 2020.

MONTEIRO NETO, Aristides (Organizador); SILVA, Raphael de Oliveira; SEVERIAN, Danilo. Brasil, Brasis : reconfigurações territoriais da indústria no século XXI. IPEA, [s. l.], 2021.

OLIVEIRA, Márcio Pinon de. O padrão de localização da indústria têxtil no Brasil e no Rio de Janeiro, em fins do século XIX. Terra Livre , v. 1, p. 135-150, 2008.

PRADILLA COBOS, Emilio. Cambios neoliberales, contradicciones y futuro incierto de las metrópolis latinoamericanas. Cadernos Metrópole, São Paulo, v. 20, n. 43, p. 649-672, 2018.

RAMONET, Ignácio. Geopolítica do Caos. Petrópolis: Vozes, 1998.

REVEL, Jacques (Org.). Jogos de Escalas. A Experiência da Microanálise. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996.

RIBEIRO, Ana Clara Torres (Org.). Repensando a experiência urbana da América Latina: questões, conceitos, valores. Buenos Aires, Clacso, 2000.

RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz (Org.). Globalização, fragmentação e reforma urbana: o futuro das cidades brasileiras na crise. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1994.

RIBEIRO, Marcelo Gomes. Desindustrialização nas Metrópoles Brasileiras. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, v. 26, e202403pt, 2024. Disponible en: https://rbeur.anpur.org.br/rbeur/article/view/7486/5582. Acceso en: jun. de 2025.

RUFINONI, Manoela Rossinetti. Patrimônio Industrial. In: CARVALHO, Aline; MENEGUELLO, Cristina. (Orgs.) Dicionário temático de patrimônio: debates contemporâneos. Campinas: Editora UNICAMP, 2020. Cap. 29, p. 233-236.

SAMPAIO, Andrea. Vazios urbanos e Patrimônio Industrial: interfaces com o ordenamento urbanístico e o patrimônio cultural. In: BORDE, Andréa de Lacerda Pessoa. Vazios urbanos: percursos contemporâneos. Rio de Janeiro: RioBooks, 2012.

SANTOS, Joaquim Justino Moura dos. Contribuição ao Estudo da História do Subúrbio de Inhaúma de 1743 a 1920. Disertación (maestría en Historia). Rio de Janeiro: UFRJ, 1987.

SANTOS, Milton. Espaço e Sociedade. Petrópolis: Editora Vozes, 1982.

SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2012 .

SANTOS, Milton. A Urbanização Brasileira. São Paulo: Hucitec, 1993.

SASSEN, Saskia. As Cidades na Economia Mundial. São Paulo, Nobel, 1998.

SEVERINI, Valéria Ferraz. Políticas Públicas e a Transformação de Antigas Áreas Industriais – o caso da cidade de São Paulo. Revista Projetar, v.4, n.1, p. 8-23, abril de 2019.

SILVA, Heitor Nei Matias da. As ruínas da cidade industrial: resistência e apropriação social do lugar. Disertación de Maestría. Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional - IPPUR/UFRJ, 2008.

SILVA, Maria Laís Pereira da. Favelas cariocas: 1930-1964. Rio de Janeiro, Contraponto, 2005.

SIMONE, A. Surrounds: urban life within and beyond capture. Durham, NC, Duke University Press, 2022.

SLATER, David. Latin America and the Challenge to Imperial Reason: A Commentary on Arturo Escobar’s Paper. Cultural Studies, v. 25, n. 3, 2011, p. 450-458.

SOJA, Edward. Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions. Oxford: Basil Blackwell, 2000.

SOLIMANO, Andrès. Economic Growth under Alternative Development Strategies: Latin America from the 1940s to the 1990s. In CORICELLI, Fabrizio; MATEO, Massimo di; HAHN. New Theories in Growth and Development. Palgrave Macmillan, 1998. p. 270-291.

SOUZA, Leandro Gomes. Análise Espacial e Gestão Municipal de Vazios Urbanos no Rio de Janeiro. Disertación (maestría en Planejamento Urbano e Regional). Rio de Janeiro, IPPUR/UFRJ, 2014.

SUZIGAN, Wilson. Estado e industrialização no Brasil. Brazilian Journal of Political Economy, [s. l.], v. 8, p. 493–504, 2024.

TAVARES, Hermes Magalhães. "Reestruturação econômica e as novas funções dos espaços metropolitanos". In: RIBEIRO, Ana Clara Torres (Org.). Repensando a Experiência Urbana da América Latina: Questões, Conceitos e Valores. Buenos Aires, Clacso, 2000. p. 89-104.

ZUKIN, Sharon. Loft Living: Culture and Capital in Urban Change. Newark: Rutgers University Press, 1989.

Sobre las Autoras

Maria Paula Albernaz es arquitecta (FAU/UFRJ), Msc en Planificación Urbana (PUR/UFRJ), Doctora en Geografía (PPGG/IGEO/UFRJ) y Posdoctorada en Arquitectura (University of Sheffield, Reino Unido). Docente permanente del Programa de Posgrado en Urbanismo (PROURB/FAU/UFRJ), profesora asociada de la FAU/UFRJ, co-coordinadora del Laboratorio de Proyectos Urbanos (LAPU/PROURB/UFRJ). Actual Vicecoordinadora del PROURB/FAU/UFRJ. Áreas de actuación: procesos de producción y transformación urbana; prácticas urbanísticas; métodos colaborativos; remanentes industriales; suburbios.

Carolina Maia Contarato es estudiante de maestría en Urbanismo en el Programa de Posgrado en Urbanismo de la Universidad Federal de Río de Janeiro (PROURB-UFRJ) e investigadora en el Laboratorio de Proyectos Urbanos (LAPU). Es licenciada en Arquitectura y Urbanismo por la FAU-UFRJ (2022), con un intercambio en la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya (2019–2020). Sus investigaciones abordan los remanentes industriales, la metropolización y las relaciones entre urbanización y justicia ambiental.

Marina Guerra Diógenes es arquitecta y urbanista (UFC), con un año de beca sandwich por el programa Ciência sem Fronteiras (CsF), estudiando Desarrollo y Protección del Patrimonio y Paisajes Culturales en la Université Jean Monnet de Saint-Étienne (Francia). Msc en Urbanismo (PROURB/FAU/UFRJ), con disertación sobre el fenómeno de la gentrificación desde una perspectiva decolonial, y doctoranda (PROURB/FAU/UFRJ), investigando sobre política habitacional y producción urbana, con estancia sandwich en la EHESS-París. Integra el Laboratorio de Proyectos Urbanos y Ciudad (LAPU/PROURB/UFRJ) desde 2020.

Contribuciones de las Autoras

Conceptualización, M.P.A.; metodología, M.P.A., C.M.C., M.G.D.; análisis formal, M.P.A., C.M.C., M.G.D.; investigación, M.P.A., C.M.C., M.G.D.; curaduría de datos, M.P.A., C.M.C.; redacción—preparación del borrador original, M.P.A.; redacción—revisión y edición, M.P.A., C.M.C., M.G.D.; supervisión, M.P.A.; administración del proyecto, M.P.A.; adquisición de financiamiento, M.P.A. Todas las autoras leyeron y aprobaron la versión publicada del manuscrito.

Financiación

Esta investigación fue financiada por CAPES, CNPq, FAPERJ y UFRJ.

Agradecimientos

Las autoras agradecen las contribuciones de los siguientes colegas: Alexandra Lopes Monteiro, Amanda Lacerda Reis, Anna Jade Antunes dos Santos, Guilherme Brum Ferioli, Letícia Rangel, Marcella dos Santos Queiroz Pereira e Vitória Leão.

Conflictos de Interés

Las autoras declaran que no existen conflictos de interés.

Sobre la Coleção Estudos Cariocas

La Coleção Estudos Cariocas (ISSN 1984-7203) es una publicación dedicada a estudios e investigaciones sobre el Municipio de Río de Janeiro, vinculada al Instituto Pereira Passos (IPP) de la Secretaría Municipal de la Casa Civil de la Alcaldía de Río de Janeiro.

Su objetivo es divulgar la producción técnico-científica sobre temas relacionados con la ciudad de Río de Janeiro, incluyendo sus conexiones metropolitanas y su inserción en contextos regionales, nacionales e internacionales. La publicación está abierta a todos los investigadores (sean empleados municipales o no), abarcando áreas diversas — siempre que aborden, parcial o totalmente, el enfoque espacial de la ciudad de Río de Janeiro.

Los artículos también deben alinearse con los objetivos del Instituto, a saber:

- promover y coordinar la intervención pública en el espacio urbano del Municipio;

- proveer e integrar las actividades del sistema de información geográfica, cartográfica, monográfica y de datos estadísticos de la Ciudad;

- apoyar el establecimiento de las directrices básicas para el desarrollo socioeconómico del Municipio.

Se dará especial énfasis a la articulación de los artículos con la propuesta de desarrollo económico de la ciudad. De este modo, se espera que los artículos multidisciplinarios enviados a la revista respondan a las necesidades de desarrollo urbano de Río de Janeiro.

[1] Las áreas centrales se refieren a los distritos de Candelária, Santa Rita, Sacramento, Santo Antônio, São José, Gamboa y Espírito Santo. Los suburbios ferroviarios de la Zona Norte se refieren a los distritos de Engenho Novo, Meyer, Inhaúma e Irajá. AGACHE, Alfred. Cidade do Rio de Janeiro. Extensão - Remodelação - Embellezamento. París: Prefeitura do Districto Federal/ Foyer Brésilien Editor, 1930. p.108. Disponible en: https://archive.org/details/cidadedoriodejan00alfr/page/106/mode/2up. Acceso en: junio de 2025.

[2] Fuente: Talleres de Engenho de Dentro de la EFCB. Disponible en:

http://vfco.vfco.com.br/ferrovias/estrada.de.ferro.central.do.brasil/memoria-historica-1908/0145-oficinas-do-Engenho-de-Dentro.shtm. Acceso en: junio de 2025.

[3] Véase Mappa do Districto Federal Cidade do Rio de Janeiro organizado por Olavo Freire. Esc. 1:71.000. París: Lithogr. Aillaud, Alves & Cia, 1911. Disponible en: https://bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/20.500.12156.3/270181?locale-attribute=en. Acceso en: junio de 2025.

[4] Los censos de 1906 y 1920 muestran el crecimiento de muchas de las profesiones en las que se encuadran personas de clases medias, como profesionales liberales (del 3,1% al 5,6%), administración (del 3,2% al 7,3%), comercio (del 16,1% al 18,3%) y fuerza pública (del 4,2% al 5,2%). AGACHE, Alfred. Cidade do Rio de Janeiro. Extensão - Remodelação - Embellezamento. París: Prefeitura do Districto Federal/ Foyer Brésilien Editor, 1930. p.106.

Disponible en: https://archive.org/details/cidadedoriodejan00alfr/page/106/mode/2up. Acceso en: junio de 2025.

[5] Censos de 1950 y 1970 (IBGE).

[6] Censo de 1960 (IBGE).

[7] A pesar del proceso en curso, entre 1980 y 1998 se licenciaron 1.384.266 m² de áreas de construcción para uso industrial en el municipio de Río de Janeiro, lo que indica la continuidad de la actividad fabril en la ciudad, aunque con una reducción progresiva hasta los años 2000. Datos de la tabla de Área de las construcciones licenciadas, por tipo de uso de la construcción – 1980-1998, con fuente de la Secretaría Municipal de Urbanismo. Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos. (Río de Janeiro, RJ). Anuario Estadístico de la Ciudad de Río de Janeiro. 1998. Río de Janeiro: IPP, 2000, p. 555.

[8] Datos de la tabla de edificios licenciados, por uso y respectivas regiones administrativas, con fuente de la Secretaría Municipal de Urbanismo. Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos. (Río de Janeiro, RJ). Anuario Estadístico de la Ciudad de Río de Janeiro. 1998. Río de Janeiro: IPP, 2000, p. 556.