Volume 13 Edição 2 *Autor(a) correspondente paulaalbernaz@fau.ufrj.br Submetido em 30 jun 2025 Aceito em 28 jul 2025 Publicado em 08 ago 2025 Como Citar? ALBERNAZ, M. P.; ALVES, M. L.; DIÓGENES, M. G. Refuncionalização de remanescentes industriais nos subúrbios ferroviários da Zona Norte do Rio de Janeiro: obstáculos e oportunidades para reindustrialização. Coleção Estudos Cariocas, v. 13, n. 2, 2025.

DOI: 10.71256/19847203.13.2.152.2025 O artigo foi originalmente submetido em PORTUGUÊS. As traduções para outros idiomas foram revisadas e validadas pelos autores e pela equipe editorial. No entanto, para a representação mais precisa do tema abordado, recomenda-se que os leitores consultem o artigo em seu idioma original.

| Refuncionalização de remanescentes industriais nos subúrbios ferroviários da Zona Norte do Rio de Janeiro: obstáculos e oportunidades para reindustrialização Refunctionalization of industrial remnants in the railway suburbs of the North Zone of Rio de Janeiro: obstacles and opportunities for reindustrialization Refuncionalización de remanentes industriales en los suburbios ferroviarios de la Zona Norte de Río de Janeiro: obstáculos y oportunidades para la reindustrialización Maria Paula Albernaz1, Marina Louzada Alves2 e Marina Guerra Diógenes3 1PROURB/FAU-UFRJ, Av. Reitor Pedro Calmon, 550 – Cidade Universitária, Rio de Janeiro – RJ, 21941-596, ORCID 0000-0002-1975-8490, paulaalbernaz@fau.ufrj.br 2PROURB/FAU-UFRJ, Av. Reitor Pedro Calmon, 550 – Cidade Universitária, Rio de Janeiro – RJ, 21941-596, ORCID 0000-0002-5995-7744, marina.alves@fau.ufrj.br 3PROURB/FAU-UFRJ, Av. Reitor Pedro Calmon, 550 – Cidade Universitária, Rio de Janeiro – RJ, 21941-596, ORCID 0000-0002-9669-7214, marina.diogenes@fau.ufrj.br

ResumoEste artigo visa refletir sobre as oportunidades do reaproveitamento de antigas estruturas fabris desfuncionalizadas especialmente para a reindustrialização reconhecendo seu potencial na dinamização socioeconômica e territorial quando reconfiguradas. O foco na pesquisa são os remanescentes industriais dos subúrbios ferroviários da Zona Norte do Rio de Janeiro, priorizados nas iniciativas pioneiras da industrialização nacional, centrando-se na análise centra-se das condições ambientais, fundiárias e fiscais apresentadas. Conclui-se pela exigência de se preencher lacunas normativas, institucionais e informacionais na regulamentação urbanística e ambiental com o fortalecimento de políticas públicas direcionadas a compensar ônus suscetíveis de ter ocorrido com a presença das fábricas.

Palavras-chave: Remanescentes industriais, Zona Norte do Rio de Janeiro, Reindustrialização. AbstractThis article explores the opportunities for reusing old, defunct factory structures, especially for reindustrialization, recognizing their potential for socioeconomic and territorial dynamism when reconfigured. The research focuses on the industrial remnants of the railway suburbs of Rio de Janeiro's North Zone, prioritized in pioneering national industrialization initiatives, focusing on the analysis of their environmental, land, and fiscal conditions. The conclusion is that normative, institutional, and informational gaps in urban and environmental regulations must be filled by strengthening public policies aimed at offsetting the burdens likely to have arisen from the presence of these factories.

Keywords: Industrial remnants, North Zone of Rio de Janeiro, Reindustrialization. ResumenEste artículo explora las oportunidades de reutilizar estructuras fabriles antiguas y en desuso, especialmente para la reindustrialización, reconociendo su potencial de dinamismo socioeconómico y territorial al reconfigurarse. La investigación se centra en los remanentes industriales de los suburbios ferroviarios de la Zona Norte de Río de Janeiro, priorizados en iniciativas pioneras de industrialización nacional, y se centra en el análisis de sus condiciones ambientales, territoriales y fiscales. La conclusión es que las brechas normativas, institucionales e informativas en la regulación urbana y ambiental deben subsanarse mediante el fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a compensar las cargas que probablemente hayan derivado de la presencia de estas fábricas. Palabras clave: Remanentes industriales, Zona Norte de Río de Janeiro, Reindustrialización. |

Introdução

As metrópoles da América Latina que durante o período desenvolvimentista nacional, entre os anos 1930 e 1980, priorizaram na sua economia a inversão na industrialização, hoje se encontram com um legado industrial em grande parte esvaziado de sua função fabril. Os conflitos e as oportunidades trazidas por esse legado permitem a abertura de uma discussão ainda a ser muito explorada. Neste sentido, este artigo visa refletir sobre as oportunidades do reaproveitamento de antigas estruturas fabris desfuncionalizadas especialmente para a reindustrialização reconhecendo seu potencial na dinamização socioeconômica e territorial quando reconfiguradas.

O esvaziamento de áreas industriais, portuárias e ferroviárias, experimentado também nos países centrais, está na base do debate iniciado no âmbito mundial a partir de meados dos anos 1960. O debate, portanto, é voltado à busca por soluções para galpões e fábricas abandonadas ou em ruínas que deixou marcas dominando grandes porções das cidades em vários países, como: Estados Unidos (Rust Belt: Michigan, Ohio, Pensilvânia, Detroit), Reino Unido (Manchester, Sheffield, Glasgow), Alemanha (Vale do Ruhr: Essen, Duisburg), França (Roubaix, Saint-Étienne) (Alves, 2024; Rezende, 2025).

Para tratar de esvaziamentos funcionais e ruínas, sobretudo industriais, criaram-se nomenclaturas específicas: na França, os espaços pós-industriais desfuncionalizados passaram a ser chamados “friches industrielles”; no Reino Unido, “derelict land”; em países hispânicos, “ruinas industriales” ou “baldíos industriales”; e nos Estados Unidos, “brownfield sites”, abrangendo, além de antigas instalações industriais, minas abandonadas, depósitos de lixo, ferrovias, portos, aeroportos, barragens e usinas (Mendonça, 2001; Meneguello, 2008, 2009). No campo do urbanismo e do planejamento urbano, os debates mais frequentes direcionaram-se ao tema do patrimônio industrial (Choay, 2003), motivando ao longo do tempo, além de muitos trabalhos científicos, a elaboração de documentos institucionais internacionais, as cartas patrimoniais, sobre a conservação e formas de refuncionalização do seu legado, como a Carta de Nizhny Tagil de 2003, e os Princípios de Dublin de 2011 (Rufinoni, 2020).

Para além das discussões de cunho acadêmico e patrimonial que envolvem o tratamento do legado industrial, países do Norte Global avançaram na formulação de políticas públicas e na consolidação de um arcabouço legal específico voltado à refuncionalização desses espaços. Essas iniciativas resultaram em impactos concretos e relevantes na transformação de antigas áreas industriais. Um dos pontos centrais abordados por essas políticas, além da preocupação com outros problemas ambientais associados a esses territórios, foi a identificação sistemática e a remediação de áreas contaminadas, frequentemente presentes em antigos sítios industriais e reconhecidas como um dos principais entraves à sua reintegração urbana (Moraes et al., 2024).

Nos países do Sul Global, mais especificamente no Brasil, o debate sobre a refuncionalização dos remanescentes industriais é bem mais recente, e acompanhou a tendência inicial dos países centrais de concentrar-se na discussão sobre o patrimônio industrial (Carvalho, Gagliardi, Marins, 2025; Kuhl, 2010; Rufinoni, 2020). Neste âmbito, houve uma menor atenção ao potencial oferecido por esses espaços esvaziados da função fabril, aos processos históricos envolvidos e ao papel que poderiam ter nas dinâmicas de transformação urbana. O artigo direciona-se a essa discussão, propondo-se a avaliar como questões específicas do contexto brasileiro se entrecruzam com aspectos mais universais associados ao tema.

Os resquícios mais significativos dos remanescentes industriais hoje se encontram nos subúrbios ferroviários das duas maiores metrópoles brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro, decorrentes da priorização dada a essas grandes cidades no período da industrialização, entre os anos 1920 ao final dos anos 1970.

No Rio de Janeiro, os subúrbios ferroviários da zona norte, também identificados com grande parte da Área de Planejamento 3, coincidem com essas porções urbanas que foram privilegiadas em caráter pioneiro nas políticas desenvolvimentistas nacionais, por suas vantagens locacionais. Essas partes da cidade, atualmente compartilham as inversões na infraestrutura urbana e rodoviária feitas para incentivo ao desenvolvimento industrial, além dos efeitos de uma acelerada urbanização e crescimento populacional, e dos resultados ambientais, urbanísticos e sociais, decorrentes do declínio da função fabril.

O entendimento da atual dinâmica de atividade do setor industrial e da presença do legado das indústrias instaladas nos subúrbios ferroviários da zona norte do Rio de Janeiro foi absorvido a partir das informações geradas em pesquisas exploratórias sobre os remanescentes industriais no recorte territorial da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. No mapeamento dos estabelecimentos industriais em funcionamento, reconvertidos ou desfuncionalizados, abriu-se uma compreensão da relação entre lógicas mais abrangentes e do contexto local com o seu legado. No artigo, interessa destacar os antigos espaços industriais hoje ociosos, muitas vezes invisibilizados, que frequentemente expressam características relacionadas ao abandono e estão no centro de uma disputa territorial. Para além dos atributos mencionados, a proposta é enfatizar as expectativas que carregam na sua refuncionalização em função das singularidades que o acúmulo espaço-temporal do qual são repositório, oferece (Santos, 2012).

A proposta é ampliar o olhar, focando na possibilidade de reintegrar esses espaços pós-industriais ociosos mediante usos socialmente coerentes em relação aos seus contextos locais. A motivação parte do reconhecimento de que esses territórios, embora marcados por processos de desvalorização, carregam um potencial significativo de reapropriação, seja por meio de políticas públicas, seja mediante iniciativas locais, que de um modo ou de outro podem beneficiar quem os vivencia (Santos, 1982). Parte-se de uma reflexão inicial sobre os remanescentes industriais que permite imaginar futuros urbanos inclusivos, ambientalmente responsáveis e conectados às demandas das populações periféricas.

Neste sentido, a intenção é desvelar e apontar orientações para futuros projetos e políticas de refuncionalização que se voltem às necessidades dos subúrbios enquanto territórios complexos. Justifica-se a insuficiência de material científico no campo do urbanismo que abranja diferentes condições relativas aos remanescentes industriais, e a necessidade de conceber ferramentas que auxiliem no levantamento e detalhamento de informações relacionadas às evidências ou indícios de aspectos socioambientais, jurídicos e fiscais para estudar o legado industrial, tendo como aproximação a pesquisa exploratória já realizada dos espaços pós-industriais ociosos nos subúrbios ferroviários da zona norte.

Considera-se que para avançar nos propósitos de mapear as lacunas encontradas, é necessário enfrentar os desafios relacionados à busca de informações sobre aspectos fundiários, fiscais e de gestão dos passivos ambientais, fatores que interferem diretamente nas possibilidades de reapropriação, reintegração e refuncionalização desses espaços. A compreensão dessas condições é fundamental para servir de base para novas propostas e orientações integradas que articulem recuperação ambiental, mitigação de danos ambientais, justiça socioambiental e inovação nas práticas urbanas.

- Panorama dos espaços industriais ociosos nos subúrbios da zona norte do Rio de Janeiro

Ao contrário de São Paulo, onde a desindustrialização, ou desconcentração industrial das últimas décadas, transformou antigos distritos operários do chamado primeiro anel fabril da cidade em bairros de classe média, no Rio de Janeiro, o processo teve outra configuração. Portanto, é significativo que os debates sobre o legado industrial originado do contexto paulistano, refiram-se à preservação e memória urbana, pois relaciona-se à demolição das antigas fábricas e galpões industriais e sua substituição por torres residenciais e condomínios fechados, em bairros como Mooca, Brás, Lapa, Tatuapé, entre outros (Meneguello, Fontes, Silva, 2009).

No entanto, no Rio de Janeiro, a maior parte das antigas indústrias localiza-se em uma região historicamente desvalorizada e, até bem pouco tempo, considerada pouco lucrativa pelo mercado imobiliário: a zona norte ferroviária. Essa região, ao longo de todo o período da industrialização, passou por um processo de estigmatização e consequente desvalorização imobiliária (Fernandes, 2011), efeito que se agrava após o surgimento e crescimento de favelas em decorrência do fenômeno de industrialização .

Mesmo assim, no subúrbio ferroviário, a mudança de uso do solo industrial para fins residenciais e comerciais é uma dinâmica recorrente, intensificada no século XXI com o incentivo municipal por meio de legislações urbanísticas voltadas para ocupação de áreas consideradas infraestruturadas e pouco adensadas, como a Área de Planejamento 3 (AP3) que no Plano Diretor de 2001 se enquadrava na Macrozona de Ocupação Incentivada (Rio de Janeiro, 2011). A análise dos remanescentes industriais da Zona Norte ferroviária do Rio de Janeiro, mostra a expressividade na recente dinâmica de reconversão de antigos estabelecimentos industriais para condomínios residenciais fechados (Alves, 2024), levantando a questão se esta seria a melhor maneira de refuncionalizar as antigas indústrias, tendo em vista gerar benefícios para a cidade e, especialmente, os habitantes da região suburbana.

A reconversão de remanescentes industriais em condomínios residenciais fechados, ocupando antigas plantas industriais em geral superiores a 15 mil metros quadrados, se deu em geral nos subúrbios que receberam intervenções urbanísticas recentes, e apesar de inserida no Programa Minha Casa Minha Vida, direcionou-se a camadas médias da população, acentuando uma diferenciação socioespacial interna já existente na região suburbana.

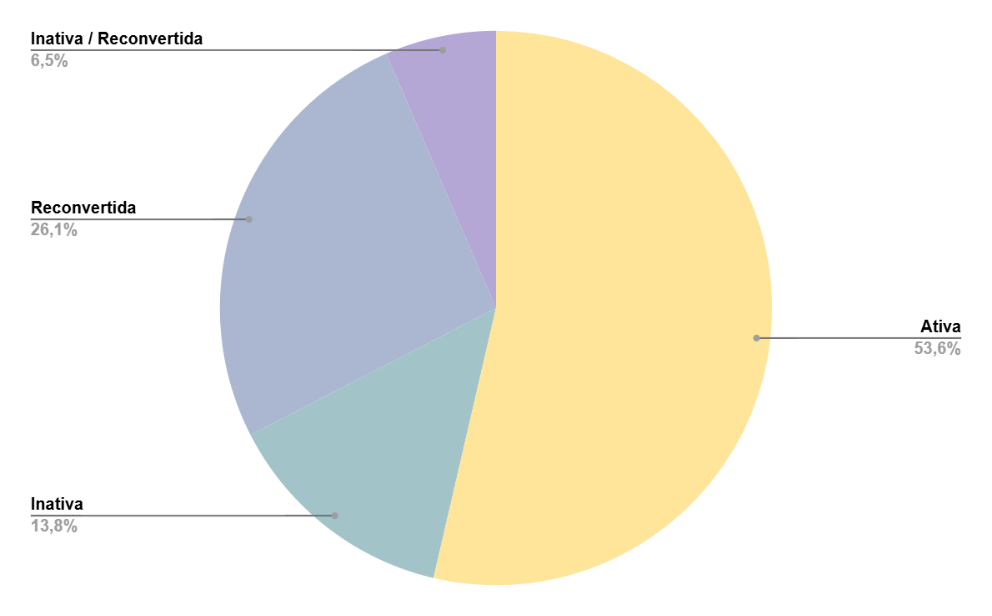

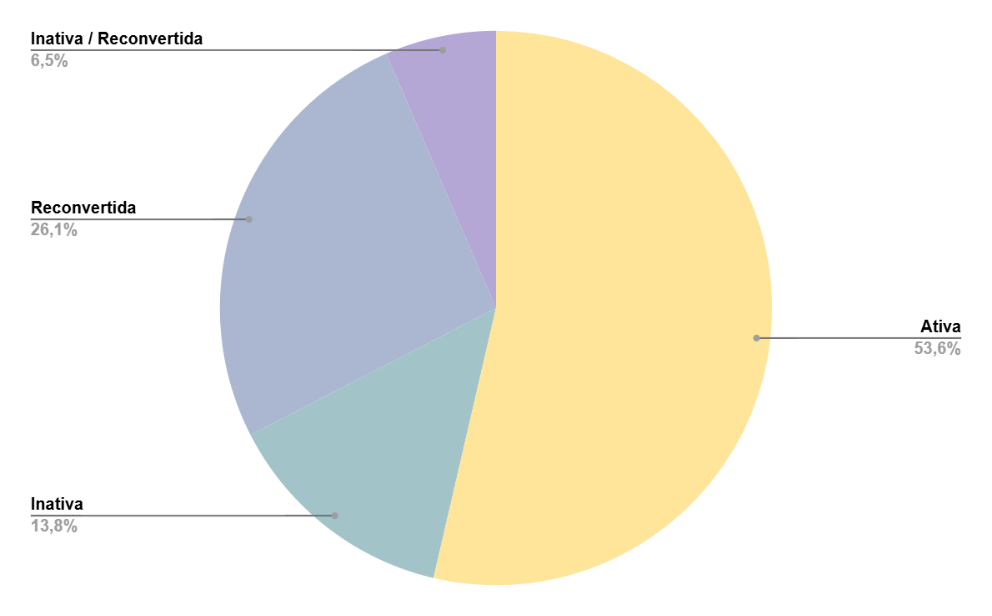

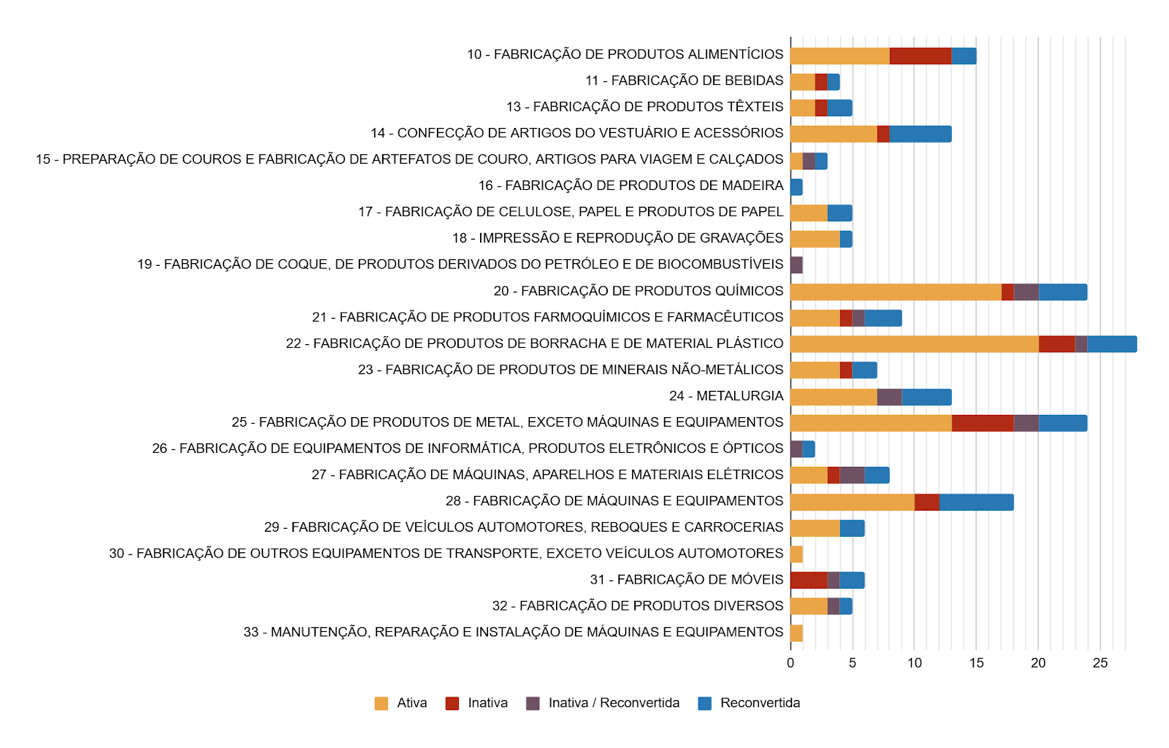

A partir de pesquisa exploratória recente em um universo de cerca de 250 casos mapeados, verifica-se que os remanescentes industriais podem ser divididos em quatro categorias funcionais (ver Figura 1): indústrias ativas, indústrias reconvertidas, indústrias inativas e a categoria híbrida de inativa/reconvertida. A primeira categoria diz respeito às indústrias que permanecem tendo sua função fabril, e representam cerca de 53,6% do total identificado na região. A segunda categoria refere-se aos remanescentes reconvertidos, que tiveram um processo de refuncionalização, tendo sua estrutura fabril preservada ou não, essa categoria se enquadra em 26,1% de todo o universo. A terceira categoria é das indústrias inativas que estão em ociosidade, à espera de uma refuncionalização caracterizando 13,8%. Alguns poucos casos apresentam um estado híbrido, que pode ser considerado como uma quarta categoria, no qual houve um desmembramento em um mesmo lote fabril, possibilitando que o remanescente se encontre em parte ocioso e em parte reconvertido (6,5%).

Figura 1: Categorias dos remanescentes industriais nos subúrbios ferroviários da zona norte do Rio de Janeiro.

Fonte: levantamento das autoras.

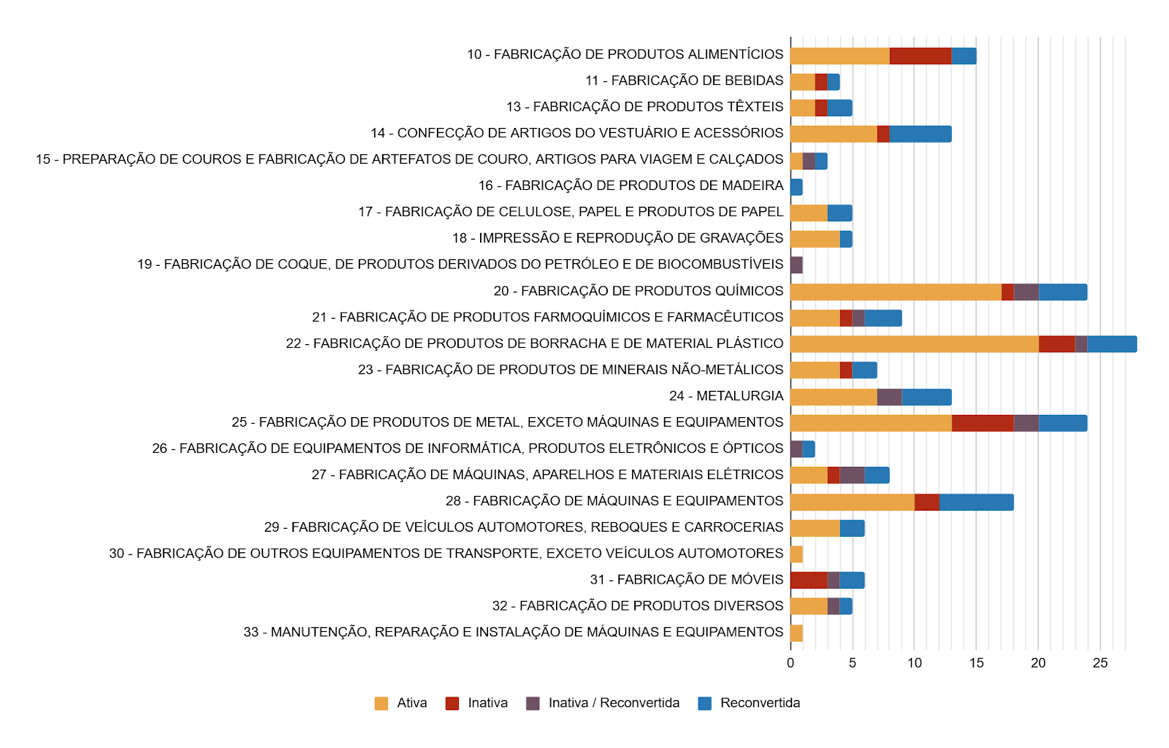

Chama a atenção no percentual apresentado no gráfico da Figura 1, a expressividade das indústrias ativas no conjunto dos remanescentes industriais. Este percentual revela o quanto o setor industrial ainda exerce um papel relevante entre as atividades econômicas realizadas nos subúrbios da zona norte do Rio de Janeiro, apesar dos processos de desfuncionalização ocorridos sobretudo a partir de finais dos anos 1980. Em termos da natureza da produção dessas indústrias ativas, é possível verificar uma maior ou menor representatividade de alguns dos ramos da indústria de transformação hoje na região suburbana. Dentre os de maior representatividade encontram-se os de fabricação de produtos de borracha e material plástico, ao qual segue-se a fabricação de produtos químicos, por sua vez, seguida da fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos (ver Figura 2). Há alguns ramos industriais, que além de nunca terem tido uma grande expressão, foram eliminados da produção industrial nos subúrbios ferroviários da zona norte, como a fabricação de produtos de madeira, do petróleo e de biocombustíveis, e eletrônicos.

Figura 2: Remanescentes industriais nos subúrbios ferroviários da zona norte do Rio, por categoria de análise e atividade econômica da indústria da transformação.

Fonte: levantamento das autoras.

Ainda a mencionar os remanescentes industriais ociosos, foco das reflexões no artigo, identificadas como indústrias inativas, que representam quase 15% do total levantado. Alguns aspectos particulares a serem considerados referentes às indústrias inativas dizem respeito ao porte dos terrenos ou glebas ocupadas, e ao contexto imediato e local suburbano, no qual se encontram. Em termos do porte das indústrias inativas, a grande maioria, em número absoluto, diz respeito aos antigos estabelecimentos de pequeno porte - que ocupam área de até 5000 m2, (cerca de 65% do total das indústrias inativas). Entretanto, há que se considerar também ao referir-se ao porte, a área ocupada pelas indústrias ociosas que, em geral, significa um impacto urbano, social e ambiental bem superior. Há ainda, pelo menos, dois enormes remanescentes industriais inativos nos subúrbios ferroviários da zona norte: a fábrica General Electric, em Maria da Graça, com mais de 200.000 m2; a Vulcan Material Plástico LTDA, em Colégio, com mais de 120.000 m2, além de outras que ocupam áreas com mais de 20.000 m2, como a Estamparia Real, em Coelho Neto, ou com mais de 10.000 m2, como a Tigre Ferramentas Construção Civil, na Pavuna.

Cabe observar que, há um número significativo de remanescentes industriais levantados, cerca de 15, que são caracterizados como em parte inativos e em parte reconvertidos. Comumente trata-se de antigos estabelecimentos de grande porte, como a Cimento Portland, em Irajá, que ocupava mais de 130.000 m2 e foi parcialmente reconvertida em condomínios residenciais fechados; o Curtume Carioca, na Penha, que ocupava quase 100.000 m2, em parte reconvertido para condomínios residenciais fechados e outros usos; e a Standard Electric, em Vicente de Carvalho, com quase 60.000 m2, que em parte foi reconvertido no Shopping Carioca.

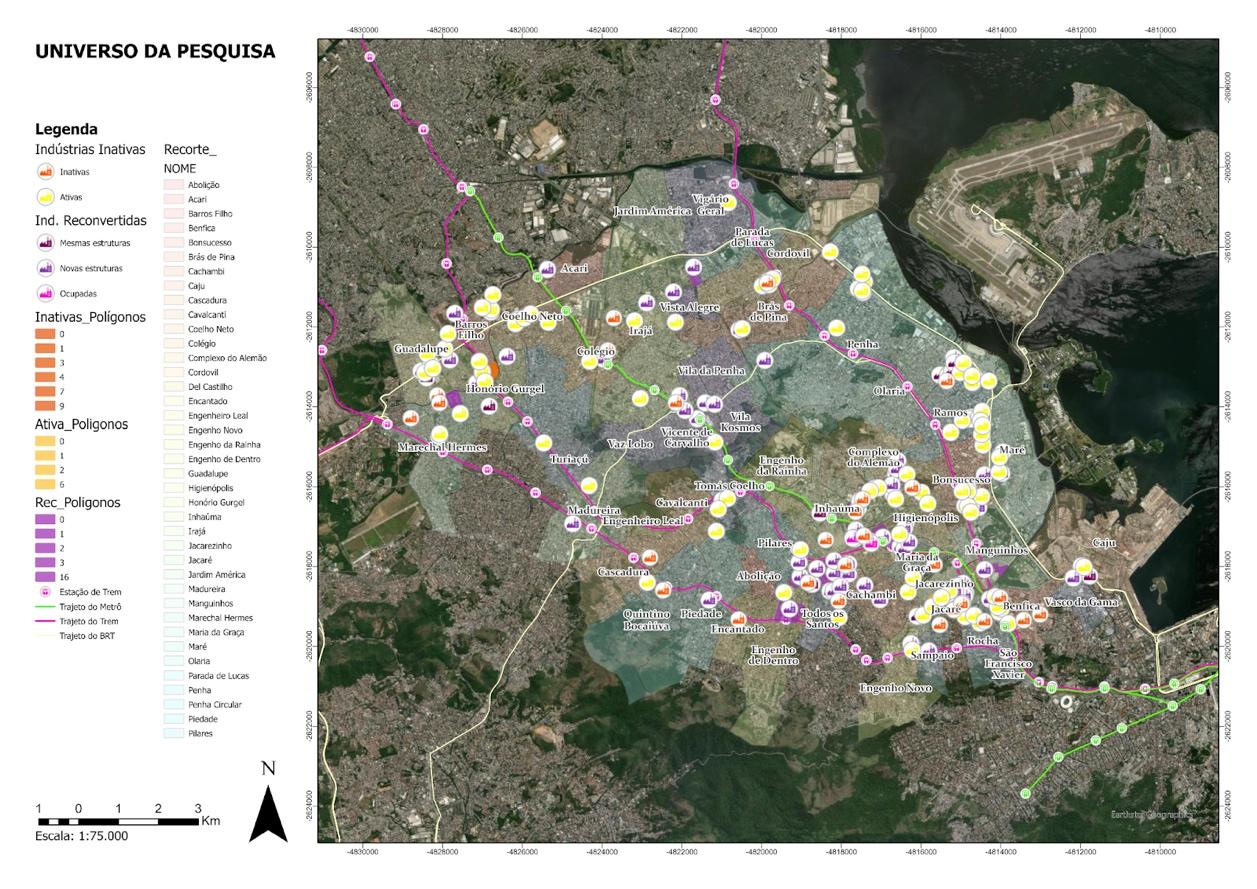

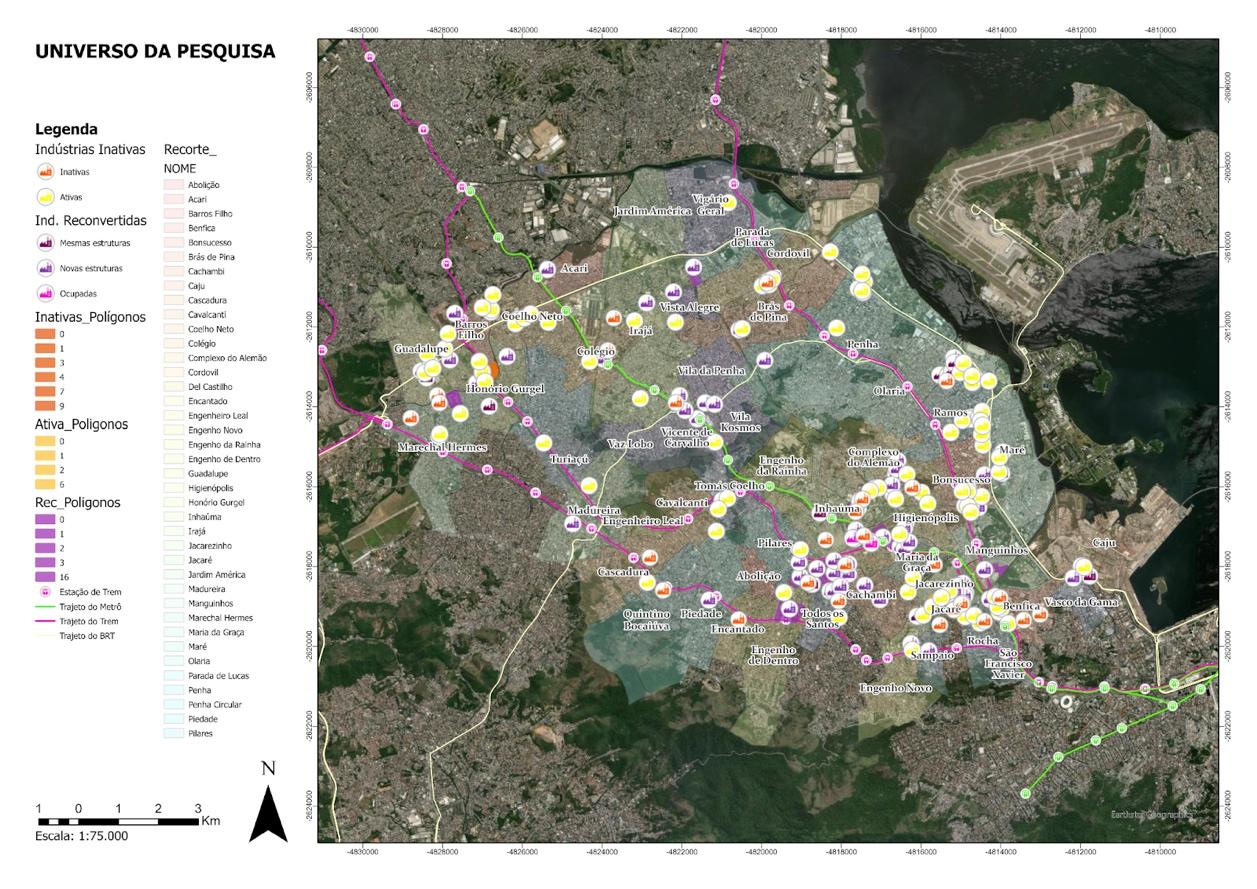

Em relação à localização dos remanescentes industriais por categorias de análise, as indústrias ativas espalham-se por todo território suburbano da zona norte, concentrando-se ao longo da Avenida Brasil e nos bairros de Bonsucesso, Ramos, Jacaré e Maria da Graça. As indústrias reconvertidas situam-se preferencialmente nos bairros mais valorizados, aglomerando-se em torno da região de Pilares, Cachambi, Todos os Santos; Vicente de Carvalho, Vila Cosmos e Vila da Penha; e Vista Alegre e Irajá. As indústrias inativas pontuam a região suburbana ferroviária da zona norte, concentrando-se em Benfica, Jacaré, Maria da Graça; Complexo do Alemão, Inhaúma; Cachambi, Todos os Santos; e Honório Gurgel (ver Figura 3). Exceto pela localização em Cachambi e Todos os Santos, as demais nas quais situam-se as indústrias inativas caracterizam-se pela proximidade a locais com numerosas favelas ou mesmo complexos de favelas.

Figura 3: Mapa dos remanescentes industriais nos subúrbios ferroviários da zona norte por categorias de análise.

Fonte: Autoras (2025).

- Lacunas institucionais e ambientais de espaços industriais ociosos no Rio de Janeiro

Assim como ocorreu em diversos países, a industrialização, articulada à expansão urbana, produziu graves impactos ambientais e paisagísticos em diversas áreas. Tais impactos, muitas vezes foram, e ainda são, sistematicamente negligenciados pelos aparatos institucionais de fiscalização ou por decisões políticas orientadas por interesses diversos. Nesse sentido, é importante retomar o arcabouço jurídico-institucional que orienta a proteção ambiental no país para buscar entender onde se encontram as lacunas normativas e institucionais que levam a tal situação.

De acordo com a Constituição Federal, de 1988, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 (Brasil, 1988), é assegurada a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas voltadas à proteção do meio ambiente. Essa cooperação abrange a preservação de documentos, obras e demais bens de valor histórico, artístico e cultural, assim como de monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos. Inclui ainda a proteção do meio ambiente e o combate à poluição em todas as suas formas, bem como a preservação das florestas, da fauna e da flora.

No Brasil, o Direito Ambiental surge no contexto da década de 1980, efetivamente a partir da Lei 6.938, de 1981, considerada a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) inspirada na National Environmental Policy Act, lei estadunidense de 1970. Esta lei representou um primeiro avanço na concepção de instrumentos legais de controle brasileiros, como o licenciamento ambiental, o estudo de impacto ambiental (EIA/RIMA), dentre outros.

Ainda no âmbito jurídico brasileiro, e no que concerne às premissas do Direito Ambiental, a degradação decorre, entre outras coisas, dos processos industriais no perímetro urbano, ao longo do século XX e XXI, principalmente em São Paulo, e com uma menor incidência no Rio de Janeiro, como na região suburbana da zona norte e nos entornos do eixo viário da Avenida Brasil. Essa degradação passou boa parte de sua existência na fase chamada “exploração desregrada”, cujo processo histórico de proteção jurídica do ambiente se caracteriza pela total omissão legislativa na exploração de recursos, no controle de processos produtivos que poderiam causar danos ao ambiente.

Apesar do avanço da legislação ambiental e da existência de conselhos deliberativos como o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), e suas instâncias locais, como o Conselho Estadual de Meio Ambiente do Rio de Janeiro (CONEMA-RJ), muitos casos de passivos ambientais ainda continuam presentes e sem o devido enfrentamento para sua mitigação. Soma-se a isso a fragilidade das portarias municipais que regulamentam usos e ocupações do solo em áreas contaminadas ou ambientalmente sensíveis. A Resolução CONAMA no 420/2009, por exemplo, define diretrizes para a caracterização e reabilitação de áreas contaminadas, assim como estabelece diretrizes para gerenciamento ambiental, mas sua aplicação depende fortemente da ação coordenada entre entes federativos e da força política local.

Em relação à saúde pública, a partir de 2004, houve uma atenção especial à exposição de pessoas que vivem em áreas afetadas ou sob risco de contaminação por substâncias químicas. A oferta de serviços de apoio, por meio da Vigilância em Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) é ampliada. É o caso do Sistema de Informação de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Solo Contaminado (SISSOLO), que visa o acompanhamento dessas comunidades vulneráveis a partir do registro contínuo dessas áreas pelas Secretarias de Saúde estaduais e municipais. O Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX), por sua vez, é responsável por organizar e coordenar a coleta, análise e divulgação de dados sobre casos de intoxicação e envenenamento no Brasil. Essas notificações são realizadas por meio da Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica (Renaciat), que atua em diversas regiões do país.

A criação de ferramentas públicas como o SISSOLO e o SINITOX evidencia o reconhecimento institucional das desigualdades socioambientais, e dos efeitos desiguais na saúde de corpos e territórios distintos. Contudo, há uma abordagem técnico-sanitária que ainda pode ser fragmentária, sem a reunião dos aspectos urbanos e ambientais com os aspectos relacionados à saúde dos indivíduos. Algumas questões ambientais de maior magnitude acabam sendo tratadas como externalidades pontuais, sem considerar estruturas socioeconômicas e urbanas que perpetuam a injustiça socioambiental. É nesse contexto que as lutas por justiça ambiental[1] ressurgem e se alinham com a necessidade de mitigar os efeitos da poluição e degradação ambiental, decorrentes dos processos de expropriação de componentes ambientais vistos como recursos (Benjamin, 2001).

Neste sentido, a questão ambiental nas áreas industriais deve se sobrepor ou ser enfrentada concomitantemente com a questão econômica e urbana. Necessário atentar que a urbanização, a industrialização e o desenvolvimento econômico vieram acompanhados de um processo de acumulação de males ambientais. É preciso superar a visão de sociedade e natureza como domínios distintos e apartados. Essa separação leva a respostas técnicas e despolitizadas para problemas que são profundamente sociais e históricos e ignora a destinação desproporcional dos riscos ambientais para as populações mais pobres e racializadas.

Cabe salientar que quando se parte apenas dos impactos climáticos – enchentes, secas, crises hídricas, degradação de ecossistemas, desmatamentos, dentre outros – corre-se o risco de naturalizar os danos ambientais e despolitizar as suas causas. De forma recorrente, a resposta vem de soluções técnicas (resiliências, adaptação, infraestrutura verde) que não alteram as raízes das desigualdades socioespaciais, sendo apropriadas por agendas globais e tecnocráticas, tendo como horizonte metas abstratas que tendem a despolitizar o conflito ambiental.

Os antigos terrenos industriais, como visto na seção acima, vêm sendo cada vez mais reconvertidos para usos residenciais ou comerciais, caracterizando uma tendência contemporânea predominante (Albernaz, 2025). De forma recorrente, os incorporadores lidam com os antigos terrenos fabris como uma tabula rasa, demolindo toda a estrutura edificada para dar lugar a uma suposta “renovação”, sem se preocupar muito com o passivo ambiental deixado pelos estabelecimentos industriais.

No sentido apontado acima, cabe ainda chamar atenção para a lacuna institucional em se conhecer a presença do Estado na propriedade de muitos dos remanescentes industriais, seja pela condição de produtor do solo suburbano para investimentos industriais estatais, seja por condições fiscais de algumas das indústrias. O cruzamento do interesse no legado fabril e a compreensão do seu contexto local, com o levantamento de informações fundiárias e fiscais poderia levar a uma abertura nas alternativas em políticas públicas para sua refuncionalização.

Os incentivos oferecidos pelo estado nacional para a industrialização desde 1930, não se limitaram, como apontam alguns autores (Luz, 1978; Mendonça, 1990), às obras de infraestrutura que favoreceram a implantação de indústrias. Com a instauração da ditadura do Estado Novo em 1937, novos estímulos foram criados tanto com o fomento e benefícios aos investidores da iniciativa privada, quanto com a própria inversão de recursos públicos no setor industrial (Mendonça, 1990). Neste sentido, a ação do Estado passou a ser não só mais agressiva na condução do processo de industrialização nacional, como interferiu na definição da situação fundiária nos territórios priorizados para os seus investimentos.

A propriedade de muitas áreas, algumas bem extensas, tornaram-se públicas nos subúrbios ferroviários da zona norte do Rio de Janeiro, no transcurso do processo de industrialização na cidade. Em pesquisa exploratória para o levantamento dos remanescentes industriais verificou-se a presença de áreas ocupadas pelo Estado, como no Parque Gráfico do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, unidade industrial de impressão de mapas, estatísticas, imagens e relatórios de censos, em gleba de 85.500m2, em Parada de Lucas. Também foi possível identificar como a reconversão de áreas de indústrias, como a da Embratel, indústria de comunicação e telefonia, em Manguinhos, que ocupava uma área de quase 30.000m2, proveniente dos aterros nas áreas de manguezais próximas à Baía de Guanabara.

No levantamento de remanescentes industriais ativos ou ociosos, sobretudo de pequeno porte, ocupando uma área de até 5000m2, verifica-se a situação de estarem em processo de falência. Há alguns desses remanescentes, inclusive de maior porte, de mais de 30.000m2, que também atravessam a mesma condição. Há que se conhecer a situação fiscal desses remanescentes e os regulamentos que os normatizam para entender a abertura em políticas públicas para sua refuncionalização.

- Considerações finais

A análise dos remanescentes industriais ociosos nos subúrbios ferroviários da zona norte do Rio de Janeiro permite identificar uma série de particularidades que desafiam tanto as abordagens tradicionais sobre refuncionalização quanto os modelos importados de experiências internacionais. Ao contrário de processos observados em cidades do Norte Global, onde a revalorização de antigos complexos industriais está frequentemente associada à patrimonialização e à requalificação urbana em contextos de maior capital social e institucional, a realidade suburbana carioca é marcada por uma complexa intersecção entre desvalorização histórica, precarização socioambiental e ausência de interesse e instrumentos públicos eficazes. Ao mesmo tempo, o estudo revela que esses espaços também podem ser lugares de disputa, de apropriações formais e informais, de reinvenção social e de práticas urbanas inovadoras. As possibilidades de usos identificados em reconversões expressam os diferentes interesses em jogo e reforça a necessidade de um olhar crítico, atento às dinâmicas locais e às condições concretas de cada território.

Frente às lacunas normativas, institucionais e informacionais que atravessam o tema, torna-se urgente a construção de uma abordagem que integre dimensões fundiárias, ambientais, sociais e urbanísticas. Isso exige o fortalecimento de políticas públicas orientadas por uma preocupação intersetorial, na qual haja uma articulação entre órgãos e departamentos que tratam de distintos aspectos da gestão urbana. Implica também em haver um direcionamento para critérios de justiça socioambiental, nos quais sejam reconhecidas as especificidades dos territórios periféricos, os benefícios da relação dos habitantes da região suburbana ferroviária da zona norte com o mundo fabril, e a necessidade de compensar ônus ambientais e sociais que possam ter ocorrido com a presença de relevantes, numerosas e muitas vezes poluentes fábricas.

Assim, mais do que replicar modelos de refuncionalização, este estudo aponta para a necessidade de se compreender tais áreas como potenciais espaços de dinamização econômica e territorial, sobretudo quando reconfigurados em consonância com as demandas sociais e as especificidades locais. Um dos desafios está em imaginar e estruturar novos arranjos institucionais e técnicos que considerem o passado fabril como parte da história urbana e como caminho para intervenções futuras. Espaços hoje degradados e ociosos podem, sob outra lógica, ser reapropriados como lugares de transformação social, usando para isso a pesquisa urbanística como ferramenta crítica para a reinvenção das cidades.

Referências

ALBERNAZ, Maria Paula. Remanescentes industriais suburbanos: potência transformadora do legado desenvolvimentista latino-americano. Cadernos Metrópole, [S. l.], v. 27, n. 62, p. e6266078, 2024a. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/index.php/metropole/article/view/66078. Acesso em: 29 jun. 2025.

ALVES, Marina Louzada. Reconversão de Remanescentes Industriais em Condomínios Verticalizados: a produção de um novo subúrbio ferroviário carioca. 2024. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) - Programa de Pós-Graduação em Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos. A natureza no direito brasileiro: coisa,sujeito ou nada disso. Caderno jurídico, Escola Superior do Ministério Público, no. 2, jul, 2001.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. 292p.

CARVALHO, Mônica de; GAGLIARDI, Clarissa; MARINS, Paulo César Garcez. Patrimônio cultural e capital urbano: disputas em torno dos legados industriais (Editorial). Cadernos Metrópole, São Paulo, v. 27 n. 62, p. 1-14, 2025.

CAVALCANTI, Mariana; FONTES, Paulo. Ruínas industriais e memória em uma “favela fabril” carioca. História Oral, v. 14, n. 1, 2012.

CHOAY, Françoise. Alegoria do Patrimônio. Tradução de Pedro de Souza. São Paulo: UNESP, 2003.

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA no 420, de 28 de dezembro de 2009. Dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas. Brasília, dezembro de 2009.

CRUVINEL, Aline Cristina Fortunato; RIBEIRO, Cláudio Rezende. Memória, trabalho e cidade: contribuições para o debate contemporâneo sobre o lugar da classe trabalhadora. Cantareira, 34ª ed. Jan-Jun, 2021.

FERNANDES, Nelson da Nóbrega. O rapto ideológico da categoria subúrbio: Rio de Janeiro 1858/1945. Rio de Janeiro: Apicuri, 2011, 176p.

GHIBAUDI, Javier Walter. A Nova Fábrica é o Bairro? O trabalho político e territorial de duas organizações de cooperativas na periferia de Buenos Aires. R.B. Estudos Urbanos e Regionais, v. 15, n.2, novembro de 2013.

HIGH, Steven; MACKINNON, Lachlan; PERCHARD, Andrew (org.). The deindustrialized world: confronting ruination in postindustrial places. Toronto: UBC Press, 2017. 388 p.

KÜHL, Beatriz Mugayar. Algumas questões relativas ao patrimônio industrial e à sua preservação. Patrimônio.Revista Eletrônica do IPHAN, n. 4, 2006. Tradução. Disponível em: http://www.revista.iphan.gov.br/materia.php?id=165. Acesso em: 30 jun. 2025.

LUZ, Nícea Vilela. A luta pela industrialização do Brasil. São Paulo, Editora Alfa-Ômega, 1978.

MENDONÇA, Adalton da Motta. Vazios e ruínas industriais. Ensaio sobre friches urbaines. Arquitextos, São Paulo, ano 02, n. 014.06, Vitruvius, jul. 2001 Disponível em: https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/02.014/869.

MENDONÇA, Sônia Regina de. As bases do desenvolvimento capitalista dependente: da industrialização restringida à internacionalização.In: LINHARES, Yedda Leite Linhares (Org.). História geral do Brasil. Rio de Janeiro, Elsevier, 1990.

MENEGUELLO, Cristina. Da ruína ao edifício: neogótico, reinterpretação e preservação do passado na Inglaterra vitoriana. São Paulo: Annablume, 2008. v. 1.

MENEGUELLO, Cristina. Espaços e vazios urbanos. In: FORTUNA, C.; LEITE, R. P. (Org.). Plural de cidade: novos léxicos urbanos. Coimbra: Almedina, 2009. v. 1, p. 89-96.

MENEGUELLO, Cristina; FONTES, Paulo; SILVA, Leonardo. Patrimônio industrial e especulação imobiliária: o caso da Lapa, São Paulo. Minha Cidade, São Paulo, ano 09, n. 107.04, Vitruvius, jun. 2009. Disponível em: https://vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/09.107/1847.

MORAES, Sandra Lúcia de; TEIXEIRA, Cláudia Echevenguá; MAXIMIANO, Alexandre Magno de Sousa (Org.). Guia de elaboração de planos de intervenção para gerenciamento de áreas contaminadas. 1. ed. rev. São Paulo: IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo: BNDES, 2014.

REZENDE, Rafael. Patrimônio industrial, identidade e memória: o caso do Vale do Ruhr. Cadernos Metrópole, v. 27, n. 62, p. e6265884, 2025.

RIO DE JANEIRO (Município). Lei Complementar nº 229, de 14 de julho de 2021. Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do Município do Rio de Janeiro. Disponível em: https://leismunicipais.com.br/plano-diretor-rio-de-janeiro-rj. Acesso em: 30 jun. 2025.

RUFINONI, Manoela Rossinetti. Patrimônio Industrial. In: CARVALHO, Aline; MENEGUELLO, Cristina. (Orgs.) Dicionário temático de patrimônio: debates contemporâneos. Campinas: Editora UNICAMP, 2020. Cap. 29, p. 233-236.

SANTOS, Milton. Espaço e Sociedade. Petrópolis: Editora Vozes, 1982.

SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2012.

SOBRAL, Bruno Leonardo. A evidência da estrutura produtiva oca: o estado do Rio de Janeiro como um dos epicentros da desindustrialização nacional. In: NETO, Aristides Monteiro; CASTRO, César Nunes (Orgs.). Desenvolvimento regional no Brasil: políticas, estratégias e perspectivas. Rio de Janeiro: IPEA, 2017.

TUNES, Regina. Helena. A perspectiva da geografia econômica sobre a dinâmica industrial do Rio de Janeiro. Revista GeoUECE, v. 9, n. 16, p. 81-96, 2020.

Sobre as Autoras

Maria Paula Albernaz é arquiteta (FAU/UFRJ), Msc Planejamento Urbano (PUR/UFRJ), Doutora em Geografia (PPGG/IGEO/UFRJ), Pós-doutora em Arquitetura (University of Sheffield, Reino Unido). Docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo (PROURB/FAU/UFRJ), professora associada da FAU/UFRJ, co-coordenadora do Laboratório de Projetos Urbanos (LAPU/PROURB/UFRJ). Atual Vice-Coordenadora do PROURB/FAU/UFRJ. Áreas de atuação: processos de produção e transformação urbana; práticas urbanísticas; métodos colaborativos; remanescentes industriais; subúrbios.

Marina Louzada Alves é arquiteta e urbanista (FAU/UFRJ), Msc em Urbanismo (PROURB/FAU/UFRJ), com dissertação sobre os impactos socioespaciais da desindustrialização local em territórios suburbanos da Zona Norte do Rio de Janeiro, com foco na reconversão de remanescentes industriais em condomínios verticalizados. Atualmente, é doutoranda em Urbanismo (PROURB/FAU/UFRJ)..

Marina Guerra Diógenes é arquiteta e urbanista (UFC), com um ano de bolsa sanduíche pelo Ciências Sem Fronteiras (CsF) estudando Desenvolvimento e Proteção de Patrimônio e Paisagens Culturais na Université Jean Monnet de Saint-Étienne (França). Msc em Urbanismo (PROURB/FAU/UFRJ), com dissertação sobre o fenômeno da gentrificação por uma perspectiva decolonial, e doutoranda (PROURB/FAU/UFRJ), pesquisando sobre política habitacional e produção urbana, com período sanduíche na EHESS-Paris. Integra o Laboratório de Projetos Urbanos e Cidade (LAPU/PROURB/UFRJ), desde 2020.

Contribuições das Autoras

Conceituação, M.P.A., M.L.A.; metodologia, M.P.A., M.L.A., M.G.D.; investigação, M.P.A., M.L.A., M.G.D.; redação—preparação do rascunho original, M.P.A., M.L.A., M.G.D.; redação—revisão e edição M.P.A., M.L.A., M.G.D.; supervisão, M.P.A., M.L.A., M.G.D.; aquisição de financiamento, M.P.A. Todas as autoras leram e concordaram com a versão publicada do manuscrito.

Financiamento

Esta pesquisa foi financiada por CAPES, CNPq, FAPERJ e UFRJ.

Agradecimentos

As autoras reconhecem as contribuições de Carolina Maia Contarato, Gabriele de Oliveira Pinto, Anna Jade Antunes dos Santos, Marcella dos Santos Queiroz Pereira e Vitória Leão.

Disponibilidade de dados

Os dados para esta pesquisa podem acessados na plataforma digital do projeto no link: https://storymaps.arcgis.com/stories/bd7ea50088574fcabfe60fbdd2a48b19

Conflitos de Interesse

As autoras declaram não haver conflitos de interesse.

Sobre a Coleção Estudos Cariocas

A Coleção Estudos Cariocas (ISSN 1984-7203) é uma publicação de estudos e pesquisas sobre o Município do Rio de Janeiro, vinculada ao Instituto Pereira Passos (IPP) da Secretaria Municipal da Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Seu objetivo é divulgar a produção técnico-científica sobre temas relacionados à cidade do Rio de Janeiro, bem como sua vinculação metropolitana e em contextos regionais, nacionais e internacionais. Está aberta a quaisquer pesquisadores (sejam eles servidores municipais ou não), abrangendo áreas diversas - sempre que atendam, parcial ou integralmente, o recorte espacial da cidade do Rio de Janeiro.

Os artigos também necessitam guardar coerência com os objetivos do Instituto, a saber:

- Promover e coordenar a intervenção pública sobre o espaço urbano do Município;

- Prover e integrar as atividades do sistema de informações geográficas, cartográficas, monográficas e dados estatísticos da Cidade;

- Subsidiar a fixação das diretrizes básicas ao desenvolvimento socioeconômico do Município.

[1] O movimento de justiça ambiental nos Estados Unidos começou a explorar interseções entre degradação ambiental e condições sociais vivenciadas por populações subalternas ainda em 1982, examinando questões de racismo ambiental e marginalização de bairros afro-americanos da classe trabalhadora relacionados a problemas de poluição ou declínio ambiental. (High; Mackinnon, Lachlan; Perchard, 2017, p. 81)