Volumen 13 Número 2 *Autor(a) correspondiente paulaalbernaz@fau.ufrj.br Envío 30 jun 2025 Aceptación 28 jul 2025 Publicación 08 ago 2025 ¿Cómo citar? ALBERNAZ, M. P.; ALVES, M. L.; DIÓGENES, M. G. Refuncionalización de remanentes industriales en los suburbios ferroviarios de la Zona Norte de Río de Janeiro: obstáculos y oportunidades para la reindustrialización. Coleção Estudos Cariocas, v. 13,

n. 2, 2025.

DOI: 10.71256/19847203.13.2.152.2025 El artículo fue originalmente enviado en PORTUGUÉS. Las traducciones a otros idiomas fueron revisadas y validadas por los autores y el equipo editorial. Sin embargo, para una representación más precisa del tema tratado, se recomienda que los lectores consulten el artículo en su idioma original.

| Refuncionalización de remanentes industriales en los suburbios ferroviarios de la Zona Norte de Río de Janeiro: obstáculos y oportunidades para la reindustrialización Refunctionalization of industrial remnants in the railway suburbs of the North Zone of Rio de Janeiro: obstacles and opportunities for reindustrialization Refuncionalização de remanescentes industriais nos subúrbios ferroviários da Zona Norte do Rio de Janeiro: obstáculos e oportunidades para reindustrialização Maria Paula Albernaz1, Marina Louzada Alves2 e Marina Guerra Diógenes3 1PROURB/FAU-UFRJ, Av. Reitor Pedro Calmon, 550 – Cidade Universitária, Rio de Janeiro – RJ, 21941-596, ORCID 0000-0002-1975-8490, paulaalbernaz@fau.ufrj.br 2PROURB/FAU-UFRJ, Av. Reitor Pedro Calmon, 550 – Cidade Universitária, Rio de Janeiro – RJ, 21941-596, ORCID 0000-0002-5995-7744, marina.alves@fau.ufrj.br 3PROURB/FAU-UFRJ, Av. Reitor Pedro Calmon, 550 – Cidade Universitária, Rio de Janeiro – RJ, 21941-596, ORCID 0000-0002-9669-7214, marina.diogenes@fau.ufrj.br

ResumenEste artículo explora las oportunidades de reutilizar estructuras fabriles antiguas y en desuso, especialmente para la reindustrialización, reconociendo su potencial de dinamismo socioeconómico y territorial al reconfigurarse. La investigación se centra en los remanentes industriales de los suburbios ferroviarios de la Zona Norte de Río de Janeiro, priorizados en iniciativas pioneras de industrialización nacional, y se centra en el análisis de sus condiciones ambientales, territoriales y fiscales. La conclusión es que las brechas normativas, institucionales e informativas en la regulación urbana y ambiental deben subsanarse mediante el fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a compensar las cargas que probablemente hayan derivado de la presencia de estas fábricas. Palabras clave: Remanentes industriales, Zona Norte de Río de Janeiro, Reindustrialización. AbstractThis article explores the opportunities for reusing old, defunct factory structures, especially for reindustrialization, recognizing their potential for socioeconomic and territorial dynamism when reconfigured. The research focuses on the industrial remnants of the railway suburbs of Rio de Janeiro's North Zone, prioritized in pioneering national industrialization initiatives, focusing on the analysis of their environmental, land, and fiscal conditions. The conclusion is that normative, institutional, and informational gaps in urban and environmental regulations must be filled by strengthening public policies aimed at offsetting the burdens likely to have arisen from the presence of these factories.

Keywords: Industrial remnants, North Zone of Rio de Janeiro, Reindustrialization. ResumoEste artigo visa refletir sobre as oportunidades do reaproveitamento de antigas estruturas fabris desfuncionalizadas especialmente para a reindustrialização reconhecendo seu potencial na dinamização socioeconômica e territorial quando reconfiguradas. O foco na pesquisa são os remanescentes industriais dos subúrbios ferroviários da Zona Norte do Rio de Janeiro, priorizados nas iniciativas pioneiras da industrialização nacional, centrando-se na análise centra-se das condições ambientais, fundiárias e fiscais apresentadas. Conclui-se pela exigência de se preencher lacunas normativas, institucionais e informacionais na regulamentação urbanística e ambiental com o fortalecimento de políticas públicas direcionadas a compensar ônus suscetíveis de ter ocorrido com a presença das fábricas.

Palavras-chave: Remanescentes industriais, Zona Norte do Rio de Janeiro, Reindustrialização. |

Introducción

Las metrópolis de América Latina que, durante el período desarrollista nacional, entre los años 1930 y 1980, priorizaron en su economía la inversión en la industrialización, hoy se enfrentan a un legado industrial en gran parte vaciado de su función fabril. Los conflictos y las oportunidades que surgen de ese legado permiten abrir una discusión aún poco explorada. En este sentido, este artículo tiene como objetivo reflexionar sobre las oportunidades del reaprovechamiento de antiguas estructuras fabriles disfuncionalizadas, especialmente para la reindustrialización, reconociendo su potencial en la dinamización socioeconómica y territorial cuando son reconfiguradas.

El vaciamiento de áreas industriales, portuarias y ferroviarias, también experimentado en los países centrales, está en la base del debate iniciado a nivel mundial a partir de mediados de los años 1960. El debate, por tanto, se centra en la búsqueda de soluciones para galpones y fábricas abandonadas o en ruinas que dejaron huellas dominando grandes porciones de las ciudades en varios países, como: Estados Unidos (Rust Belt: Michigan, Ohio, Pensilvania, Detroit), Reino Unido (Mánchester, Sheffield, Glasgow), Alemania (Valle del Ruhr: Essen, Duisburgo), Francia (Roubaix, Saint-Étienne) (Alves, 2024; Rezende, 2025).

Para tratar vaciamientos funcionales y ruinas, sobre todo industriales, se crearon nomenclaturas específicas: en Francia, los espacios posindustriales disfuncionalizados pasaron a llamarse “friches industrielles”; en el Reino Unido, “derelict land”; en países hispánicos, “ruinas industriales” o “baldíos industriales”; y en los Estados Unidos, “brownfield sites”, abarcando, además de antiguas instalaciones industriales, minas abandonadas, depósitos de basura, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, represas y plantas (Mendonça, 2001; Meneguello, 2008, 2009). En el campo del urbanismo y la planificación urbana, los debates más frecuentes se dirigieron al tema del patrimonio industrial (Choay, 2003), motivando a lo largo del tiempo, además de muchos trabajos científicos, la elaboración de documentos institucionales internacionales, las cartas patrimoniales, sobre la conservación y formas de refuncionalización de su legado, como la Carta de Nizhny Tagil de 2003, y los Principios de Dublín de 2011 (Rufinoni, 2020).

Más allá de las discusiones de carácter académico y patrimonial que implican el tratamiento del legado industrial, los países del Norte Global avanzaron en la formulación de políticas públicas y en la consolidación de un marco legal específico orientado a la refuncionalización de estos espacios. Estas iniciativas resultaron en impactos concretos y relevantes en la transformación de antiguas áreas industriales. Uno de los puntos centrales abordados por dichas políticas, además de la preocupación con otros problemas ambientales asociados a estos territorios, fue la identificación sistemática y la remediación de áreas contaminadas, frecuentemente presentes en antiguos sitios industriales y reconocidas como uno de los principales obstáculos a su reintegración urbana (Moraes et al., 2024).

En los países del Sur Global, más específicamente en Brasil, el debate sobre la refuncionalización de los remanentes industriales es mucho más reciente, y siguió la tendencia inicial de los países centrales de centrarse en la discusión sobre el patrimonio industrial (Carvalho, Gagliardi, Marins, 2025; Kuhl, 2010; Rufinoni, 2020). En este ámbito, hubo una menor atención al potencial ofrecido por estos espacios vaciados de la función fabril, a los procesos históricos involucrados y al papel que podrían desempeñar en las dinámicas de transformación urbana. El artículo se dirige a esta discusión, proponiéndose evaluar cómo cuestiones específicas del contexto brasileño se entrecruzan con aspectos más universales asociados al tema.

Los vestigios más significativos de los remanentes industriales hoy se encuentran en los suburbios ferroviarios de las dos mayores metrópolis brasileñas, São Paulo y Río de Janeiro, como resultado de la priorización dada a estas grandes ciudades durante el período de industrialización, entre los años 1920 hasta fines de los años 1970.

En Río de Janeiro, los suburbios ferroviarios de la zona norte, también identificados con gran parte del Área de Planeamiento 3, coinciden con estas porciones urbanas que fueron privilegiadas de forma pionera por las políticas desarrollistas nacionales, debido a sus ventajas locacionales. Estas partes de la ciudad actualmente comparten las inversiones en infraestructura urbana y vial realizadas para incentivar el desarrollo industrial, además de los efectos de una urbanización acelerada y el crecimiento poblacional, y de los resultados ambientales, urbanísticos y sociales derivados del declive de la función fabril.

La comprensión de la actual dinámica de actividad del sector industrial y de la presencia del legado de las industrias instaladas en los suburbios ferroviarios de la zona norte de Río de Janeiro fue absorbida a partir de la información generada en investigaciones exploratorias sobre los remanentes industriales en el recorte territorial de la Zona Norte de la ciudad de Río de Janeiro. En el mapeo de los establecimientos industriales en funcionamiento, reconvertidos o disfuncionalizados, se abrió una comprensión de la relación entre lógicas más amplias y del contexto local con su legado. En el artículo, interesa destacar los antiguos espacios industriales hoy ociosos, muchas veces invisibilizados, que con frecuencia expresan características relacionadas con el abandono y están en el centro de una disputa territorial. Más allá de los atributos mencionados, la propuesta es enfatizar las expectativas que cargan en su refuncionalización, en función de las singularidades que el cúmulo espacio-temporal del cual son repositorio ofrece (Santos, 2012).

La propuesta es ampliar la mirada, enfocándose en la posibilidad de reintegrar estos espacios posindustriales ociosos mediante usos socialmente coherentes con sus contextos locales. La motivación parte del reconocimiento de que estos territorios, aunque marcados por procesos de desvalorización, cargan un potencial significativo de reapropiación, ya sea por medio de políticas públicas o mediante iniciativas locales, que de una forma u otra pueden beneficiar a quienes los habitan (Santos, 1982). Se parte de una reflexión inicial sobre los remanentes industriales que permite imaginar futuros urbanos inclusivos, ambientalmente responsables y conectados con las demandas de las poblaciones periféricas.

En este sentido, la intención es revelar y señalar orientaciones para futuros proyectos y políticas de refuncionalización que se orienten a las necesidades de los suburbios como territorios complejos. Se justifica la insuficiencia de material científico en el campo del urbanismo que abarque diferentes condiciones relativas a los remanentes industriales, y la necesidad de concebir herramientas que ayuden en el levantamiento y el detalle de información relacionada con evidencias o indicios de aspectos socioambientales, jurídicos y fiscales para estudiar el legado industrial, teniendo como punto de partida la investigación exploratoria ya realizada de los espacios posindustriales ociosos en los suburbios ferroviarios de la zona norte.

Se considera que para avanzar en los propósitos de mapear las lagunas encontradas, es necesario enfrentar los desafíos relacionados con la búsqueda de información sobre aspectos de propiedad, fiscales y de gestión de pasivos ambientales, factores que interfieren directamente en las posibilidades de reapropiación, reintegración y refuncionalización de estos espacios. La comprensión de estas condiciones es fundamental para servir de base para nuevas propuestas y orientaciones integradas que articulen recuperación ambiental, mitigación de daños ambientales, justicia socioambiental e innovación en las prácticas urbanas.

Panorama de los espacios industriales ociosos en los suburbios de la zona norte de Río de Janeiro

A diferencia de São Paulo, donde la desindustrialización o desconcentración industrial de las últimas décadas transformó antiguos distritos obreros del llamado primer anillo fabril de la ciudad en barrios de clase media, en Río de Janeiro el proceso tuvo otra configuración. Por lo tanto, es significativo que los debates sobre el legado industrial originado en el contexto paulistano se refieran a la preservación y la memoria urbana, ya que están relacionados con la demolición de antiguas fábricas y galpones industriales y su sustitución por torres residenciales y condominios cerrados en barrios como Mooca, Brás, Lapa, Tatuapé, entre otros (Meneguello, Fontes, Silva, 2009).

Sin embargo, en Río de Janeiro, la mayor parte de las antiguas industrias se localiza en una región históricamente desvalorizada y, hasta hace poco tiempo, considerada poco lucrativa por el mercado inmobiliario: la zona norte ferroviaria. Esta región, a lo largo de todo el período de industrialización, pasó por un proceso de estigmatización y consecuente desvalorización inmobiliaria (Fernandes, 2011), efecto que se agrava tras el surgimiento y crecimiento de favelas como consecuencia del fenómeno de industrialización.

Aun así, en el suburbio ferroviario, el cambio de uso del suelo industrial hacia fines residenciales y comerciales es una dinámica recurrente, intensificada en el siglo XXI con el incentivo municipal a través de legislaciones urbanísticas orientadas a la ocupación de áreas consideradas infraestructuradas y poco densificadas, como el Área de Planeamiento 3 (AP3) que en el Plan Director de 2001 se encuadraba en la Macrozona de Ocupación Incentivada (Río de Janeiro, 2011). El análisis de los remanentes industriales de la Zona Norte ferroviaria de Río de Janeiro muestra la expresividad en la reciente dinámica de reconversión de antiguos establecimientos industriales en condominios residenciales cerrados (Alves, 2024), planteando la cuestión de si esta sería la mejor manera de refuncionalizar las antiguas industrias, considerando la generación de beneficios para la ciudad y, especialmente, para los habitantes de la región suburbana.

La reconversión de remanentes industriales en condominios residenciales cerrados, ocupando antiguas plantas industriales generalmente superiores a 15 mil metros cuadrados, se dio en general en los suburbios que recibieron intervenciones urbanísticas recientes, y aunque inserta en el Programa Minha Casa Minha Vida, se orientó hacia capas medias de la población, acentuando una diferenciación socioespacial interna ya existente en la región suburbana.

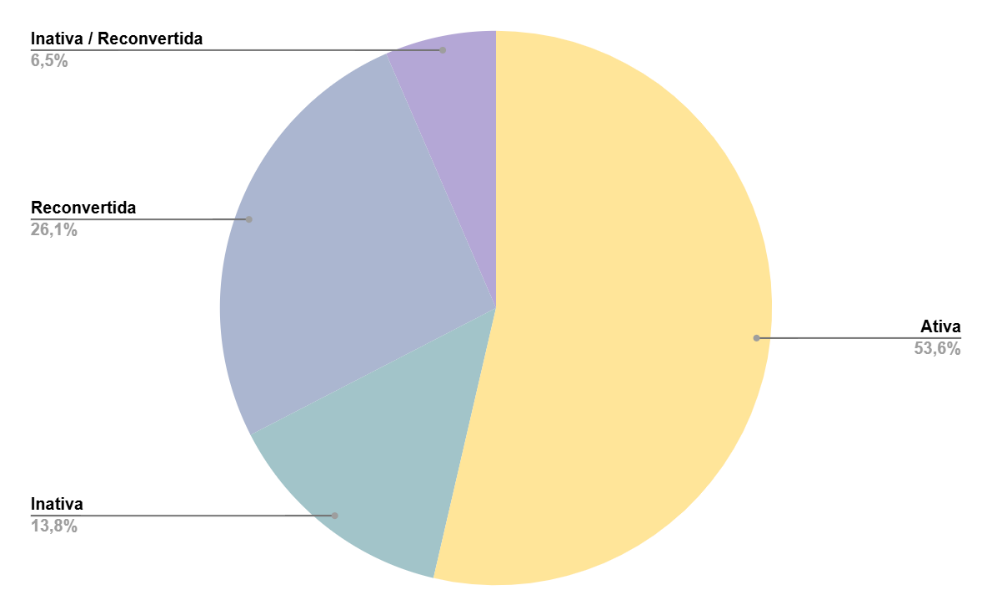

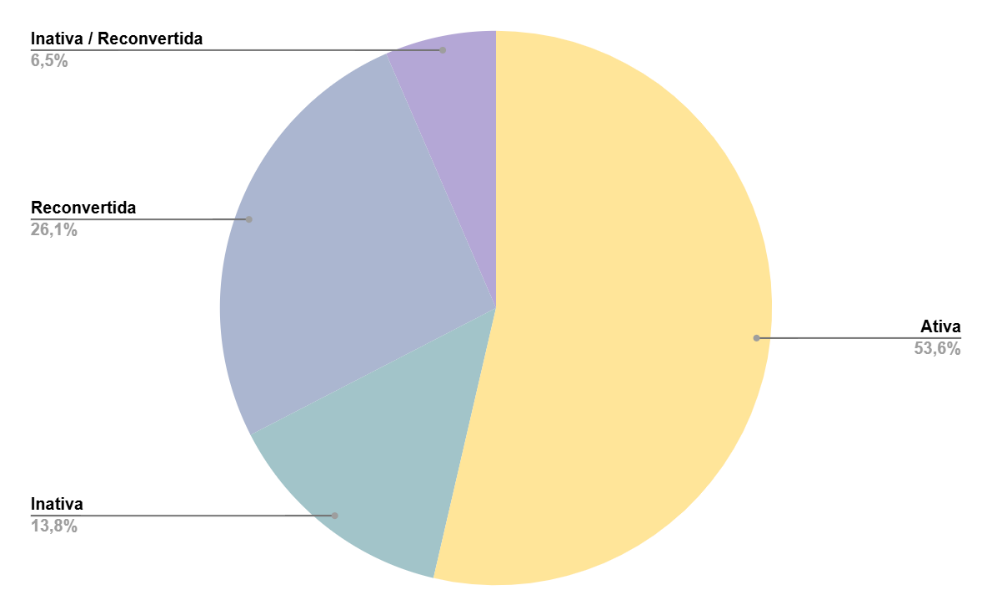

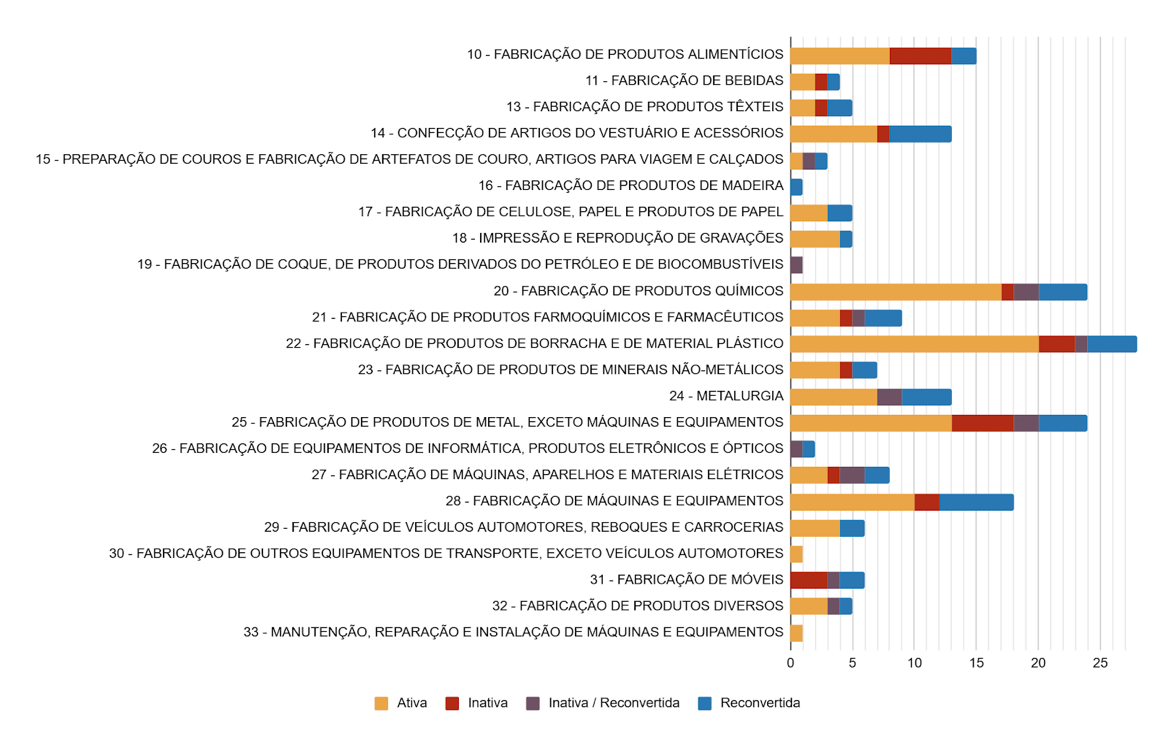

A partir de una investigación exploratoria reciente sobre un universo de cerca de 250 casos mapeados, se verifica que los remanentes industriales pueden dividirse en cuatro categorías funcionales (ver Figura 1): industrias activas, industrias reconvertidas, industrias inactivas y la categoría híbrida de inactiva/reconvertida. La primera categoría se refiere a las industrias que mantienen su función fabril, y representan aproximadamente el 53,6% del total identificado en la región. La segunda categoría se refiere a los remanentes reconvertidos, que pasaron por un proceso de refuncionalización, con su estructura fabril preservada o no; esta categoría representa el 26,1% del universo total. La tercera categoría corresponde a las industrias inactivas que se encuentran ociosas, en espera de una refuncionalización, caracterizando el 13,8%. Algunos pocos casos presentan un estado híbrido, que puede considerarse como una cuarta categoría, en la cual hubo un desmembramiento en un mismo lote fabril, permitiendo que el remanente se encuentre en parte ocioso y en parte reconvertido (6,5%).

Figura 1: Categorías de los remanentes industriales en los suburbios ferroviarios de la zona norte de Río de Janeiro.

Fuente: levantamiento de las autoras.

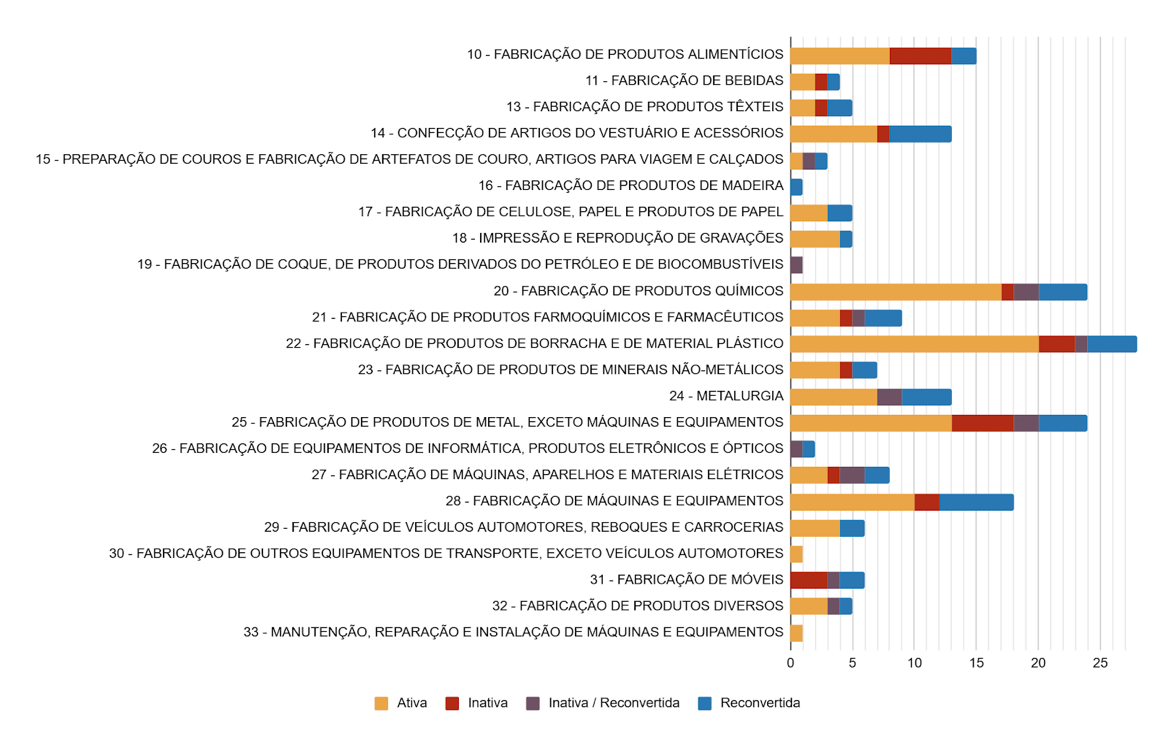

Llama la atención, en el porcentaje presentado en el gráfico de la Figura 1, la expresividad de las industrias activas en el conjunto de remanentes industriales. Este porcentaje revela cuánto el sector industrial todavía desempeña un papel relevante entre las actividades económicas realizadas en los suburbios de la zona norte de Río de Janeiro, a pesar de los procesos de disfuncionalización ocurridos sobre todo a partir de finales de los años 1980. En términos de la naturaleza de la producción de estas industrias activas, es posible verificar una mayor o menor representatividad de algunos de los sectores de la industria de transformación actualmente en la región suburbana. Entre los de mayor representatividad se encuentran los de fabricación de productos de caucho y material plástico, seguidos por la fabricación de productos químicos, y posteriormente la fabricación de productos de metal, excepto máquinas y equipos (ver Figura 2). Existen algunos sectores industriales que, además de no haber tenido nunca gran expresión, fueron eliminados de la producción industrial en los suburbios ferroviarios de la zona norte, como la fabricación de productos de madera, petróleo y biocombustibles, y electrónicos.

Figura 2: Remanentes industriales en los suburbios ferroviarios de la zona norte de Río, por categoría de análisis y actividad económica de la industria de transformación.

Fuente: levantamiento de las autoras.

Cabe todavía mencionar los remanentes industriales ociosos, foco de las reflexiones en el artículo, identificados como industrias inactivas, que representan casi el 15% del total levantado. Algunos aspectos particulares a considerar respecto a las industrias inactivas se refieren al tamaño de los terrenos o parcelas ocupadas, y al contexto inmediato y local suburbano en el que se encuentran. En términos del tamaño de las industrias inactivas, la gran mayoría, en número absoluto, corresponde a antiguos establecimientos de pequeño porte, que ocupan un área de hasta 5.000 m², (alrededor del 65% del total de industrias inactivas). Sin embargo, también debe considerarse al referirse al tamaño, el área ocupada por las industrias ociosas que, en general, significa un impacto urbano, social y ambiental mucho mayor. Existen aún, al menos, dos enormes remanentes industriales inactivos en los suburbios ferroviarios de la zona norte: la fábrica General Electric, en Maria da Graça, con más de 200.000 m²; la Vulcan Material Plástico LTDA, en Colégio, con más de 120.000 m², además de otras que ocupan áreas superiores a 20.000 m², como Estamparia Real, en Coelho Neto, o superiores a 10.000 m², como Tigre Ferramentas Construção Civil, en Pavuna.

Cabe observar que hay un número significativo de remanentes industriales levantados, cerca de 15, que se caracterizan como en parte inactivos y en parte reconvertidos. Comúnmente se trata de antiguos establecimientos de gran porte, como Cimento Portland, en Irajá, que ocupaba más de 130.000 m² y fue parcialmente reconvertido en condominios residenciales cerrados; el Curtume Carioca, en Penha, que ocupaba casi 100.000 m², en parte reconvertido en condominios residenciales cerrados y otros usos; y Standard Electric, en Vicente de Carvalho, con casi 60.000 m², que fue en parte reconvertido en el Shopping Carioca.

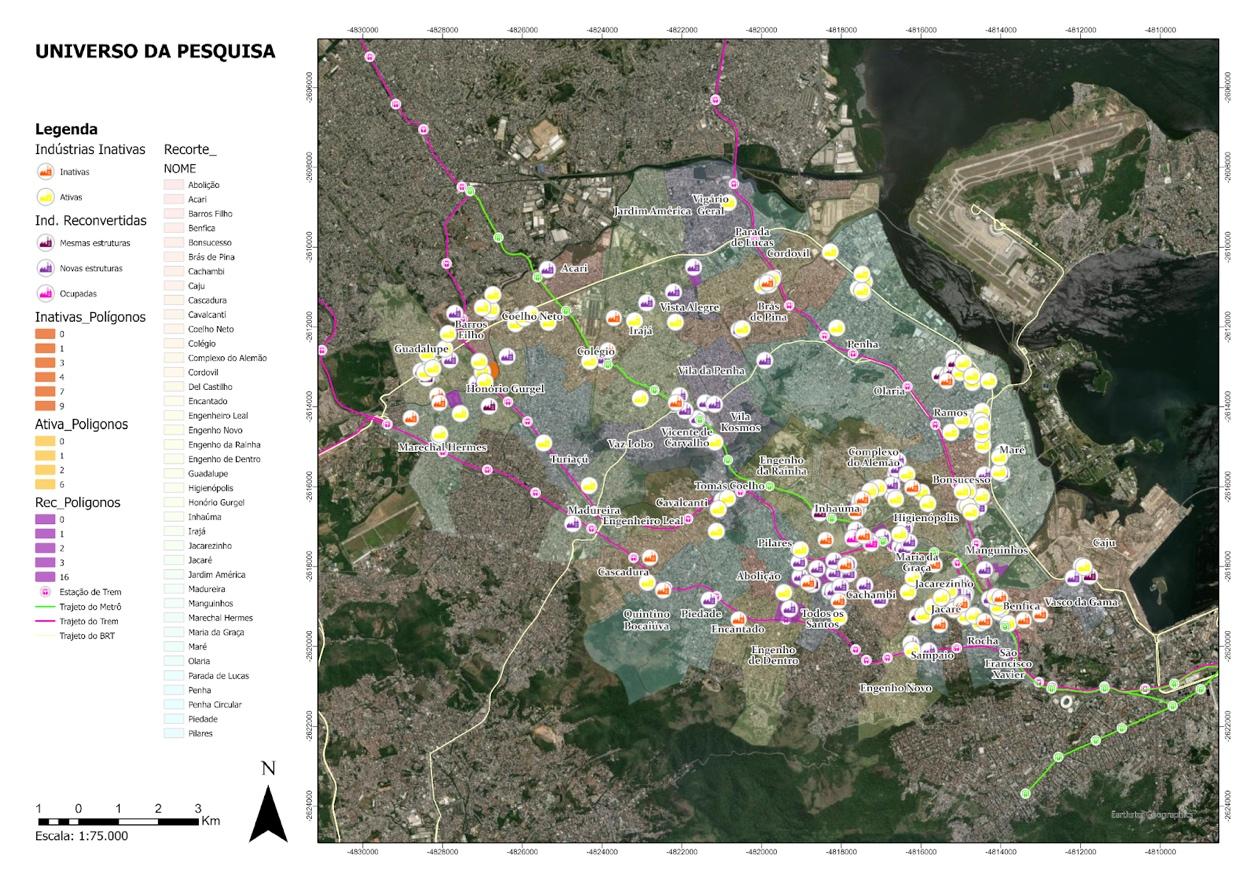

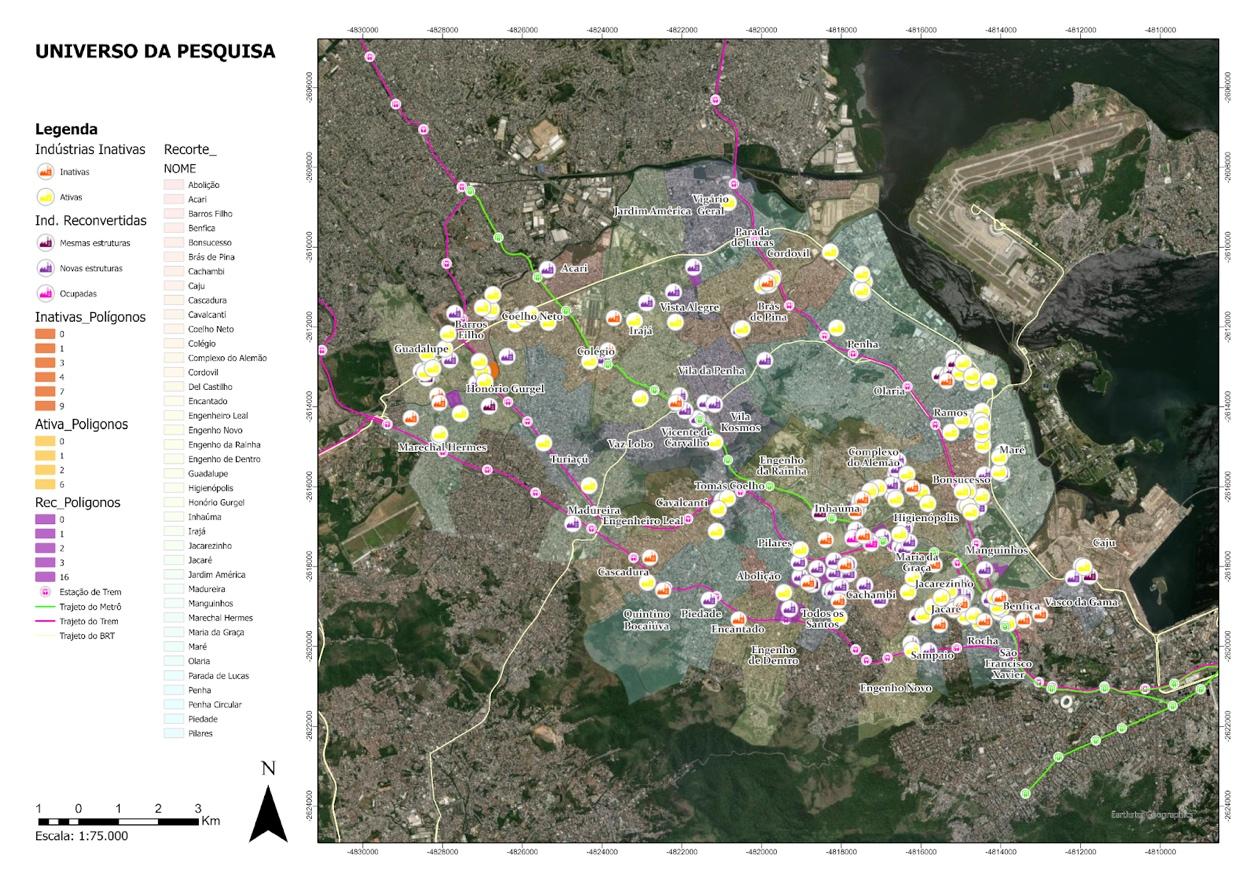

En relación con la localización de los remanentes industriales por categorías de análisis, las industrias activas se distribuyen por todo el territorio suburbano de la zona norte, concentrándose a lo largo de la Avenida Brasil y en los barrios de Bonsucesso, Ramos, Jacaré y Maria da Graça. Las industrias reconvertidas se ubican preferentemente en los barrios más valorizados, aglomerándose en torno a la región de Pilares, Cachambi, Todos os Santos; Vicente de Carvalho, Vila Cosmos y Vila da Penha; y Vista Alegre e Irajá. Las industrias inactivas se encuentran de forma dispersa en la región suburbana ferroviaria de la zona norte, concentrándose en Benfica, Jacaré, Maria da Graça; Complexo do Alemão, Inhaúma; Cachambi, Todos os Santos; y Honório Gurgel (ver Figura 3). Excepto por la localización en Cachambi y Todos os Santos, las demás en las que se ubican las industrias inactivas se caracterizan por su proximidad a lugares con numerosas favelas o incluso complejos de favelas.

Figura 3: Mapa de los remanentes industriales en los suburbios ferroviarios de la zona norte por categorías de análisis.

Fuente: Autoras (2025).

Vacíos institucionales y ambientales de espacios industriales ociosos en Río de Janeiro

Así como ocurrió en varios países, la industrialización, articulada con la expansión urbana, produjo graves impactos ambientales y paisajísticos en distintas áreas. Tales impactos, muchas veces fueron, y aún son, sistemáticamente desatendidos por los aparatos institucionales de fiscalización o por decisiones políticas guiadas por intereses diversos. En ese sentido, es importante retomar el marco jurídico-institucional que orienta la protección ambiental en el país para entender dónde se encuentran las lagunas normativas e institucionales que conducen a esta situación.

De acuerdo con la Constitución Federal de 1988, según los incisos III, VI y VII del caput y el párrafo único del art. 23 (Brasil, 1988), se asegura la cooperación entre la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en las acciones administrativas dirigidas a la protección del medio ambiente. Esta cooperación abarca la preservación de documentos, obras y demás bienes de valor histórico, artístico y cultural, así como de monumentos, paisajes naturales notables y sitios arqueológicos. Incluye también la protección del medio ambiente y el combate a la contaminación en todas sus formas, así como la preservación de los bosques, la fauna y la flora.

En Brasil, el Derecho Ambiental surge en el contexto de la década de 1980, efectivamente a partir de la Ley 6.938 de 1981, considerada la Política Nacional de Medio Ambiente (PNMA), inspirada en la National Environmental Policy Act, ley estadounidense de 1970. Esta ley representó un primer avance en la concepción de instrumentos legales de control brasileños, como la licencia ambiental, el estudio de impacto ambiental (EIA/RIMA), entre otros.

Todavía en el ámbito jurídico brasileño, y en lo que respecta a las premisas del Derecho Ambiental, la degradación resulta, entre otras cosas, de los procesos industriales dentro del perímetro urbano, a lo largo del siglo XX y XXI, principalmente en São Paulo, y con menor incidencia en Río de Janeiro, como en la región suburbana de la zona norte y en los alrededores del eje vial de la Avenida Brasil. Esta degradación pasó buena parte de su existencia en la fase llamada “explotación sin regulación”, cuyo proceso histórico de protección jurídica del ambiente se caracteriza por la total omisión legislativa en la explotación de recursos, en el control de procesos productivos que podrían causar daños al medio.

A pesar del avance de la legislación ambiental y de la existencia de consejos deliberativos como el Consejo Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), y sus instancias locales como el Consejo Estadual de Medio Ambiente de Río de Janeiro (CONEMA-RJ), muchos casos de pasivos ambientales aún persisten sin el debido enfrentamiento para su mitigación. A esto se suma la fragilidad de las ordenanzas municipales que regulan los usos y ocupaciones del suelo en áreas contaminadas o ambientalmente sensibles. La Resolución CONAMA n.º 420/2009, por ejemplo, define directrices para la caracterización y rehabilitación de áreas contaminadas, así como establece directrices para la gestión ambiental, pero su aplicación depende en gran medida de la acción coordinada entre los entes federativos y de la fuerza política local.

En relación con la salud pública, a partir de 2004 hubo una atención especial a la exposición de personas que viven en áreas afectadas o bajo riesgo de contaminación por sustancias químicas. Se amplió la oferta de servicios de apoyo, a través de la Vigilancia en Salud, en el ámbito del Sistema Único de Salud (SUS). Es el caso del Sistema de Información de Vigilancia en Salud de Poblaciones Expuestas a Suelo Contaminado (SISSOLO), que busca el seguimiento de estas comunidades vulnerables mediante el registro continuo de estas áreas por parte de las Secretarías de Salud estatales y municipales. El Sistema Nacional de Información Toxicológica y Farmacológica (SINITOX), por su parte, es responsable de organizar y coordinar la recolección, análisis y divulgación de datos sobre casos de intoxicación y envenenamiento en Brasil. Estas notificaciones se realizan por medio de la Red Nacional de Centros de Información y Asistencia Toxicológica (Renaciat), que actúa en diversas regiones del país.

La creación de herramientas públicas como el SISSOLO y el SINITOX evidencia el reconocimiento institucional de las desigualdades socioambientales y de los efectos desiguales en la salud de cuerpos y territorios distintos. Sin embargo, hay un enfoque técnico-sanitario que aún puede resultar fragmentado, sin la integración de los aspectos urbanos y ambientales con los aspectos relacionados a la salud de los individuos. Algunas cuestiones ambientales de mayor magnitud terminan siendo tratadas como externalidades puntuales, sin considerar estructuras socioeconómicas y urbanas que perpetúan la injusticia socioambiental. Es en este contexto que resurgen las luchas por justicia ambiental[1] y se alinean con la necesidad de mitigar los efectos de la contaminación y la degradación ambiental derivados de los procesos de expropiación de componentes ambientales vistos como recursos (Benjamin, 2001).

En este sentido, la cuestión ambiental en las áreas industriales debe imponerse o enfrentarse conjuntamente con la cuestión económica y urbana. Es necesario tener en cuenta que la urbanización, la industrialización y el desarrollo económico vinieron acompañados de un proceso de acumulación de daños ambientales. Es preciso superar la visión de sociedad y naturaleza como dominios distintos y separados. Esta separación conduce a respuestas técnicas y despolitizadas para problemas que son profundamente sociales e históricos, e ignora la destinación desproporcionada de los riesgos ambientales hacia las poblaciones más pobres y racializadas.

Cabe destacar que, cuando se parte solamente de los impactos climáticos, inundaciones, sequías, crisis hídricas, degradación de ecosistemas, deforestaciones, entre otros, se corre el riesgo de naturalizar los daños ambientales y despolitizar sus causas. De forma recurrente, la respuesta viene en forma de soluciones técnicas (resiliencias, adaptación, infraestructura verde) que no alteran las raíces de las desigualdades socioespaciales, siendo apropiadas por agendas globales y tecnocráticas, con metas abstractas como horizonte, que tienden a despolitizar el conflicto ambiental.

Los antiguos terrenos industriales, como se vio en la sección anterior, vienen siendo cada vez más reconvertidos para usos residenciales o comerciales, caracterizando una tendencia contemporánea predominante (Albernaz, 2025). De forma reiterada, los promotores inmobiliarios tratan los antiguos terrenos fabriles como una tabula rasa, demoliendo toda la estructura edificada para dar lugar a una supuesta “renovación”, sin preocuparse mucho por el pasivo ambiental dejado por los establecimientos industriales.

En el sentido señalado anteriormente, cabe también llamar la atención sobre la laguna institucional respecto al conocimiento de la presencia del Estado en la propiedad de muchos de los remanentes industriales, ya sea por su condición como productor del suelo suburbano para inversiones industriales estatales, o por las condiciones fiscales de algunas de las industrias. El cruce del interés por el legado fabril y la comprensión de su contexto local, con el levantamiento de información sobre propiedad del suelo y situación fiscal, podría abrir alternativas en políticas públicas para su refuncionalización.

Los incentivos ofrecidos por el Estado nacional para la industrialización desde 1930 no se limitaron, como señalan algunos autores (Luz, 1978; Mendonça, 1990), a las obras de infraestructura que favorecieron la implantación de industrias. Con la instauración de la dictadura del Estado Novo en 1937, se crearon nuevos estímulos, tanto mediante el fomento y beneficios a los inversores de la iniciativa privada, como a través de la propia inversión de recursos públicos en el sector industrial (Mendonça, 1990). En este sentido, la acción del Estado pasó a ser no solo más agresiva en la conducción del proceso de industrialización nacional, sino que también intervino en la definición de la situación de la propiedad de la tierra en los territorios priorizados para sus inversiones.

La propiedad de muchas áreas, algunas de gran extensión, se tornó pública en los suburbios ferroviarios de la zona norte de Río de Janeiro durante el transcurso del proceso de industrialización de la ciudad. En una investigación exploratoria para el levantamiento de los remanentes industriales, se constató la presencia de áreas ocupadas por el Estado, como en el Parque Gráfico del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, unidad industrial de impresión de mapas, estadísticas, imágenes e informes censales, en una parcela de 85.500 m², en Parada de Lucas. También fue posible identificar cómo la reconversión de áreas industriales, como la de Embratel, industria de comunicación y telefonía, en Manguinhos, que ocupaba un área de casi 30.000 m², provino de rellenos realizados en áreas de manglares próximas a la Bahía de Guanabara.

En el levantamiento de remanentes industriales activos u ociosos, especialmente de pequeño porte, que ocupan un área de hasta 5.000 m², se verificó la situación de estar en proceso de quiebra. Existen algunos de estos remanentes, incluso de mayor tamaño, con más de 30.000 m², que también atraviesan la misma condición. Es necesario conocer la situación fiscal de estos remanentes y los reglamentos que los normatizan para entender la posibilidad de apertura de políticas públicas para su refuncionalización.

Consideraciones finales

El análisis de los remanentes industriales ociosos en los suburbios ferroviarios de la zona norte de Río de Janeiro permite identificar una serie de particularidades que desafían tanto los enfoques tradicionales sobre refuncionalización como los modelos importados de experiencias internacionales. A diferencia de los procesos observados en ciudades del Norte Global, donde la revalorización de antiguos complejos industriales está frecuentemente asociada a la patrimonialización y a la revalorización urbana en contextos con mayor capital social e institucional, la realidad suburbana carioca está marcada por una compleja intersección entre desvalorización histórica, precariedad socioambiental y ausencia de interés e instrumentos públicos eficaces. Al mismo tiempo, el estudio revela que estos espacios también pueden ser lugares de disputa, de apropiaciones formales e informales, de reinvención social y de prácticas urbanas innovadoras. Las posibilidades de uso identificadas en reconversiones expresan los distintos intereses en juego y refuerzan la necesidad de una mirada crítica, atenta a las dinámicas locales y a las condiciones concretas de cada territorio.

Frente a las lagunas normativas, institucionales e informativas que atraviesan el tema, se vuelve urgente construir un enfoque que integre dimensiones de propiedad del suelo, ambientales, sociales y urbanísticas. Esto exige el fortalecimiento de políticas públicas orientadas por una preocupación intersectorial, en la que exista articulación entre órganos y departamentos que aborden distintos aspectos de la gestión urbana. Implica también una orientación hacia criterios de justicia socioambiental, en los cuales se reconozcan las especificidades de los territorios periféricos, los beneficios de la relación de los habitantes de la región suburbana ferroviaria de la zona norte con el mundo fabril, y la necesidad de compensar los costos ambientales y sociales que puedan haberse producido con la presencia de fábricas numerosas, relevantes y muchas veces contaminantes.

Así, más que replicar modelos de refuncionalización, este estudio señala la necesidad de comprender tales áreas como espacios potenciales de dinamización económica y territorial, sobre todo cuando son reconfiguradas en consonancia con las demandas sociales y las especificidades locales. Uno de los desafíos consiste en imaginar y estructurar nuevos arreglos institucionales y técnicos que consideren el pasado fabril como parte de la historia urbana y como vía para intervenciones futuras. Espacios hoy degradados y ociosos pueden, bajo otra lógica, ser reapropiados como lugares de transformación social, utilizando para ello la investigación urbanística como herramienta crítica para la reinvención de las ciudades.

Referencias

ALBERNAZ, Maria Paula. Remanescentes industriais suburbanos: potência transformadora do legado desenvolvimentista latino-americano. Cadernos Metrópole, [S. l.], v. 27, n. 62, p. e6266078, 2024a. Disponible en: https://revistas.pucsp.br/index.php/metropole/article/view/66078. Acceso el: 29 jun. 2025.

ALVES, Marina Louzada. Reconversão de Remanescentes Industriais em Condomínios Verticalizados: a produção de um novo subúrbio ferroviário carioca. 2024. Disertación (Maestría en Arquitectura) - Programa de Pós-Graduação em Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos. A natureza no direito brasileiro: coisa,sujeito ou nada disso. Caderno jurídico, Escola Superior do Ministério Público, no. 2, jul, 2001.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. 292p.

CARVALHO, Mônica de; GAGLIARDI, Clarissa; MARINS, Paulo César Garcez. Patrimônio cultural e capital urbano: disputas em torno dos legados industriais (Editorial). Cadernos Metrópole, São Paulo, v. 27 n. 62, p. 1-14, 2025.

CAVALCANTI, Mariana; FONTES, Paulo. Ruínas industriais e memória em uma “favela fabril” carioca. História Oral, v. 14, n. 1, 2012.

CHOAY, Françoise. Alegoria do Patrimônio. Traducción de Pedro de Souza. São Paulo: UNESP, 2003.

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA no 420, de 28 de dezembro de 2009. Dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas. Brasília, dezembro de 2009.

CRUVINEL, Aline Cristina Fortunato; RIBEIRO, Cláudio Rezende. Memória, trabalho e cidade: contribuições para o debate contemporâneo sobre o lugar da classe trabalhadora. Cantareira, 34ª ed. Jan-Jun, 2021.

FERNANDES, Nelson da Nóbrega. O rapto ideológico da categoria subúrbio: Rio de Janeiro 1858/1945. Rio de Janeiro: Apicuri, 2011, 176p.

GHIBAUDI, Javier Walter. A Nova Fábrica é o Bairro? O trabalho político e territorial de duas organizações de cooperativas na periferia de Buenos Aires. R.B. Estudos Urbanos e Regionais, v. 15, n.2, novembro de 2013.

HIGH, Steven; MACKINNON, Lachlan; PERCHARD, Andrew (org.). The deindustrialized world: confronting ruination in postindustrial places. Toronto: UBC Press, 2017. 388 p.

KÜHL, Beatriz Mugayar. Algumas questões relativas ao patrimônio industrial e à sua preservação. Patrimônio. Revista Eletrônica do IPHAN, n. 4, 2006. Traducción. Disponible en: http://www.revista.iphan.gov.br/materia.php?id=165. Acceso el: 30 jun. 2025.

LUZ, Nícea Vilela. A luta pela industrialização do Brasil. São Paulo, Editora Alfa-Ômega, 1978.

MENDONÇA, Adalton da Motta. Vazios e ruínas industriais. Ensaio sobre friches urbaines. Arquitextos, São Paulo, ano 02, n. 014.06, Vitruvius, jul. 2001. Disponible en: https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/02.014/869.

MENDONÇA, Sônia Regina de. As bases do desenvolvimento capitalista dependente: da industrialização restringida à internacionalização.In: LINHARES, Yedda Leite Linhares (Org.). História geral do Brasil. Rio de Janeiro, Elsevier, 1990.

MENEGUELLO, Cristina. Da ruína ao edifício: neogótico, reinterpretação e preservação do passado na Inglaterra vitoriana. São Paulo: Annablume, 2008. v. 1.

MENEGUELLO, Cristina. Espaços e vazios urbanos. In: FORTUNA, C.; LEITE, R. P. (Org.). Plural de cidade: novos léxicos urbanos. Coimbra: Almedina, 2009. v. 1, p. 89-96.

MENEGUELLO, Cristina; FONTES, Paulo; SILVA, Leonardo. Patrimônio industrial e especulação imobiliária: o caso da Lapa, São Paulo. Minha Cidade, São Paulo, ano 09, n. 107.04, Vitruvius, jun. 2009. Disponible en: https://vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/09.107/1847.

MORAES, Sandra Lúcia de; TEIXEIRA, Cláudia Echevenguá; MAXIMIANO, Alexandre Magno de Sousa (Org.). Guia de elaboração de planos de intervenção para gerenciamento de áreas contaminadas. 1. ed. rev. São Paulo: IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo: BNDES, 2014.

REZENDE, Rafael. Patrimônio industrial, identidade e memória: o caso do Vale do Ruhr. Cadernos Metrópole, v. 27, n. 62, p. e6265884, 2025.

RIO DE JANEIRO (Município). Lei Complementar nº 229, de 14 de julho de 2021. Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do Município do Rio de Janeiro. Disponible en: https://leismunicipais.com.br/plano-diretor-rio-de-janeiro-rj. Acceso el: 30 jun. 2025.

RUFINONI, Manoela Rossinetti. Patrimônio Industrial. In: CARVALHO, Aline; MENEGUELLO, Cristina. (Orgs.) Dicionário temático de patrimônio: debates contemporâneos. Campinas: Editora UNICAMP, 2020. Cap. 29, p. 233-236.

SANTOS, Milton. Espaço e Sociedade. Petrópolis: Editora Vozes, 1982.

SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2012.

SOBRAL, Bruno Leonardo. A evidência da estrutura produtiva oca: o estado do Rio de Janeiro como um dos epicentros da desindustrialização nacional. In: NETO, Aristides Monteiro; CASTRO, César Nunes (Orgs.). Desenvolvimento regional no Brasil: políticas, estratégias e perspectivas. Rio de Janeiro: IPEA, 2017.

TUNES, Regina. Helena. A perspectiva da geografia econômica sobre a dinâmica industrial do Rio de Janeiro. Revista GeoUECE, v. 9, n. 16, p. 81-96, 2020.

Sobre las Autoras

Maria Paula Albernaz es arquitecta (FAU/UFRJ), Msc en Planificación Urbana (PUR/UFRJ), Doctora en Geografía (PPGG/IGEO/UFRJ) y Posdoctorada en Arquitectura (University of Sheffield, Reino Unido). Docente permanente del Programa de Posgrado en Urbanismo (PROURB/FAU/UFRJ), profesora asociada de la FAU/UFRJ, co-coordinadora del Laboratorio de Proyectos Urbanos (LAPU/PROURB/UFRJ). Actual Vicecoordinadora del PROURB/FAU/UFRJ. Áreas de actuación: procesos de producción y transformación urbana; prácticas urbanísticas; métodos colaborativos; remanentes industriales; suburbios.

Marina Louzada Alves es arquitecta y urbanista (FAU/UFRJ), Msc en Urbanismo (PROURB/FAU/UFRJ), con disertación sobre los impactos socioespaciales de la desindustrialización local en territorios suburbanos de la Zona Norte de Río de Janeiro, con foco en la reconversión de remanentes industriales en condominios verticalizados. Actualmente, es doctoranda en Urbanismo (PROURB/FAU/UFRJ).

Marina Guerra Diógenes es arquitecta y urbanista (UFC), con un año de beca sandwich por el programa Ciência sem Fronteiras (CsF), estudiando Desarrollo y Protección del Patrimonio y Paisajes Culturales en la Université Jean Monnet de Saint-Étienne (Francia). Msc en Urbanismo (PROURB/FAU/UFRJ), con disertación sobre el fenómeno de la gentrificación desde una perspectiva decolonial, y doctoranda (PROURB/FAU/UFRJ), investigando sobre política habitacional y producción urbana, con estancia sandwich en la EHESS-París. Integra el Laboratorio de Proyectos Urbanos y Ciudad (LAPU/PROURB/UFRJ) desde 2020.

Contribuciones de las Autoras

Conceptualización, M.P.A., M.L.A.; metodología, M.P.A., M.L.A., M.G.D.; investigación, M.P.A., M.L.A., M.G.D.; redacción—preparación del borrador original, M.P.A., M.L.A., M.G.D.; redacción—revisión y edición, M.P.A., M.L.A., M.G.D.; supervisión, M.P.A., M.L.A., M.G.D.; obtención de financiación, M.P.A. Todas las autoras leyeron y aprobaron la versión final del manuscrito.

Financiación

Esta investigación fue financiada por CAPES, CNPq, FAPERJ y UFRJ.

Agradecimientos

Las autoras agradecen las contribuciones de Carolina Maia Contarato, Gabriele de Oliveira Pinto, Anna Jade Antunes dos Santos, Marcella dos Santos Queiroz Pereira y Vitória Leão.

Disponibilidad de Datos

Los datos de esta investigación pueden consultarse en la plataforma digital del proyecto en el enlace:

https://storymaps.arcgis.com/stories/bd7ea50088574fcabfe60fbdd2a48b19

Conflictos de Interés

Las autoras declaran que no existen conflictos de interés.

Sobre la Coleção Estudos Cariocas

La Coleção Estudos Cariocas (ISSN 1984-7203) es una publicación dedicada a estudios e investigaciones sobre el Municipio de Río de Janeiro, vinculada al Instituto Pereira Passos (IPP) de la Secretaría Municipal de la Casa Civil de la Alcaldía de Río de Janeiro.

Su objetivo es divulgar la producción técnico-científica sobre temas relacionados con la ciudad de Río de Janeiro, incluyendo sus conexiones metropolitanas y su inserción en contextos regionales, nacionales e internacionales. La publicación está abierta a todos los investigadores (sean empleados municipales o no), abarcando áreas diversas — siempre que aborden, parcial o totalmente, el enfoque espacial de la ciudad de Río de Janeiro.

Los artículos también deben alinearse con los objetivos del Instituto, a saber:

- promover y coordinar la intervención pública en el espacio urbano del Municipio;

- proveer e integrar las actividades del sistema de información geográfica, cartográfica, monográfica y de datos estadísticos de la Ciudad;

- apoyar el establecimiento de las directrices básicas para el desarrollo socioeconómico del Municipio.

Se dará especial énfasis a la articulación de los artículos con la propuesta de desarrollo económico de la ciudad. De este modo, se espera que los artículos multidisciplinarios enviados a la revista respondan a las necesidades de desarrollo urbano de Río de Janeiro.

[1] El movimiento de justicia ambiental en los Estados Unidos comenzó a explorar intersecciones entre la degradación ambiental y las condiciones sociales vividas por poblaciones subalternas ya en 1982, examinando cuestiones de racismo ambiental y la marginación de barrios afroamericanos de la clase trabajadora en relación con problemas de contaminación o deterioro ambiental. (High; Mackinnon, Lachlan; Perchard, 2017, p. 81)