Volume 13 Edição 3 *Autor(a) correspondente prof.estelamaris.souza@soulasalle.com.br Submetido em 7 jul 2025 Aceito em 21 ago 2025 Publicado em 06 set 2025 Como Citar? SOUZA, E. M. S. et al. O Largo da Carioca e a cidade reescrita: intervenções urbanas entre 1940 e 1980. Coleção Estudos Cariocas, v. 13, n. 3, 2025. DOI: 10.71256/19847203.13.3.155.2025. O artigo foi originalmente submetido em PORTUGUÊS. As traduções para outros idiomas foram revisadas e validadas pelos autores e pela equipe editorial. No entanto, para a representação mais precisa do tema abordado, recomenda-se que os leitores consultem o artigo em seu idioma original.

| O Largo da Carioca e a cidade reescrita: intervenções urbanas entre 1940 e 1980 Largo da Carioca and the rewritten city: urban interventions between 1940 and 1980 Largo da Carioca y la ciudad reescrita: intervenciones urbanas entre 1940 y 1980 Estela Maris de Souza¹, Adilla Tuane de Souza Antonio², Ana Carolina Molina³ e Maria Vitória Bernardo4 1Unilasalle/RJ, R. Gastão Gonçalves, 79 - Santa Rosa, Niterói/RJ, 24240-030,

ORCID 0000-0002-0261-4060, prof.estelamaris.souza@soulasalle.com.br 2Unilasalle/RJ, R. Gastão Gonçalves, 79 - Santa Rosa, Niterói/RJ, 24240-030,

ORCID 0009-0004-5997-9716, adilla.antonio@soulasalle.com.br 3Unilasalle/RJ, R. Gastão Gonçalves, 79 - Santa Rosa, Niterói/RJ, 24240-030,

ORCID 0009-0006-5079-6547, ana.molina@soulasalle.com.br 4Unilasalle/RJ, R. Gastão Gonçalves, 79 - Santa Rosa, Niterói/RJ, 24240-030,

ORCID 0009-0006-9558-4708, maria.bernardo@soulasalle.com.br

Resumo Este trabalho investiga as transformações do Largo da Carioca, no centro do Rio de Janeiro, entre as décadas de 1940 e 1980. A partir de bibliografia especializada e documentos históricos, analisam-se intervenções urbanas e decisões políticas que alteraram profundamente a configuração do espaço, afetando seus aspectos físicos, simbólicos e funcionais. A pesquisa revela tensões entre modernização e preservação, evidenciando a contínua descaracterização da área. Conclui-se que o Largo pode ser interpretado como um palimpsesto urbano, onde sucessivas camadas de intervenções técnico-econômicas sobrepuseram-se à memória coletiva e aos traços identitários originais do lugar. Palavras-chave: transformações urbanas, modernização, Rio de Janeiro, palimpsesto urbano. Abstract This paper presents results of a research project that investigates the transformations of Largo da Carioca, located in downtown Rio de Janeiro, between the 1940s and 1980s. Based on specialized literature and historical documents, it analyzes urban interventions and political decisions that significantly altered the space’s configuration, affecting its physical, symbolic, and functional aspects. The research reveals tensions between modernization and preservation, highlighting the area’s ongoing loss of character. It concludes that the Largo can be interpreted as an urban palimpsest, where successive layers of technical and economic interventions have overlain collective memory and the place’s original identity traits. Keywords: urban transformations, modernization, Rio de Janeiro, urban palimpsest. Resumen Este artículo presenta los resultados de una investigación que analiza las transformaciones del Largo da Carioca, ubicado en el centro de Río de Janeiro, entre las décadas de 1940 y 1980. A partir de bibliografía especializada y documentos históricos, se examinan intervenciones urbanas y decisiones políticas que alteraron profundamente la configuración del espacio, afectando sus aspectos físicos, simbólicos y funcionales. La investigación revela tensiones entre modernización y preservación, destacando la pérdida continua de carácter del área. Se concluye que el Largo puede entenderse como un palimpsesto urbano, donde capas técnico-económicas se superponen a la memoria colectiva y a su identidad original. Palabras clave: transformaciones urbanas, modernización, Río de Janeiro, palimpsesto urbano. |

- Introdução

O Largo da Carioca surgiu onde era a lagoa de Santo Antônio, no sopé do Morro de mesmo nome. Hoje faz parte do centro de negócios da cidade do Rio de Janeiro. O morro ocupava o espaço onde hoje se encontra a Rua da Carioca, a Rua do Lavradio e parte da Lapa. No século XVI os franciscanos ocuparam o morro e construíram o Convento de Santo Antônio. Mais tarde, no século XVIII, torna-se conhecido pela presença do principal chafariz da cidade e do Hospital da Penitência, que foram grandes marcos arquitetônicos para a identidade do Largo. Esse espaço teve por muitos anos um papel multifuncional na cidade, pois reunia edifícios públicos, residenciais unifamiliares, multifamiliares e prédios comerciais, possuindo vitalidade e uma grande circulação de indivíduos (Fontes, 2004).

Conforme Segre et al. (2012), de forma geral, o Largo da Carioca exercia uma função voltada a serviços públicos e sociais; contudo, diante do aumento da demanda por expansão urbana na região central do Rio de Janeiro, às administrações municipais implementaram diversas intervenções urbanísticas no Largo da Carioca. Apesar do espaço já ter passado por grandes transformações em seu sítio físico natural, desde antes do século XX, para atender as necessidades populacionais, o mesmo foi por muitas outras vezes descaracterizado, recebendo inclusive planejamentos que nem mesmo chegaram a ser realizados, mas que no entanto, reformularam os pontos de vista sobre os possíveis usos do espaço. Alguns dos planejamentos criados são: Plano de Avenidas (1937-1940), Requalificação do entorno do Largo (1940 e 1950), Avenida Presidente Vargas (1950), Pavimentação e alargamento de ruas (1960), Plano de Modernização do Centro (1970-1980), Verticalização e novos edifícios comerciais (1970) e Conservação de Patrimônio Histórico (1970-1980).

Diante do contexto apresentado, surgiram algumas questões: quais foram as mais relevantes mudanças urbanas ocorridas no Largo da Carioca entre 1940 e 1980? Como as gestões municipais desse período impactaram essas transformações? Apesar das características de urbanização crescente, Fontes (2004) afirma que o Largo não era considerado como um eixo de desenvolvimento urbano, como a Praça XV que constituiu o primeiro espaço público de valor simbólico na cidade na época colonial; o Campo de Santana que reuniu edifícios governamentais construídos durante o Império no século XIX; e a Praça Marechal Floriano (Cinelândia), que se mantiveram com papel de centros político-administrativos. Entender as mudanças urbanísticas realizadas no Largo da Carioca, desde os anos 1940 até os anos 1980, é essencial para entender também de que forma a expansão urbana da cidade se articula com a preservação de seu patrimônio cultural, especialmente na região central. O recorte temporal escolhido deve-se ao período em que se pensa em demolir o morro até a construção da Estação da Carioca do Metrô. Este estudo analisa quais aspectos do Largo da Carioca foram modificados ou negligenciados gradualmente e de que forma essas mudanças refletem as prioridades das administrações de cada período.

Ademais, investiga como as ações governamentais, implementadas no período em questão, impactaram a dinâmica do desenvolvimento urbano, considerando os efeitos sociais e as implicações legislativas decorrentes dessas intervenções. Conforme análise da obra de Reis (1977), as mesmas mostram que muitas políticas públicas foram implementadas sem uma reflexão aprofundada sobre seus impactos culturais e sociais. Como consequência, houve perdas significativas na memória e identidade do local, além de modificações na infraestrutura e na dinâmica social do espaço.

Portanto, o objetivo geral da pesquisa é compreender a evolução urbanística do Largo da Carioca e suas respectivas motivações no decorrer dos anos 40 aos anos 80. Para responder às questões levantadas e atingir o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos a seguir:

- Analisar a cronologia do desenvolvimento urbano do Largo da Carioca;

- Mapear aspectos atuais no Largo da Carioca que foram influenciados por tomadas urbanísticas realizadas nos anos 40 aos anos 80;

- Descrever os maiores impactos gerados pelas mudanças urbanísticas do Largo da Carioca;

- Definir as motivações políticas de determinadas mudanças urbanísticas no Largo da Carioca.

- Metodologia

A pesquisa desenvolvida neste artigo é de natureza qualitativa e adota um propósito exploratório, buscando compreender as transformações urbanísticas ocorridas no Largo da Carioca entre as décadas de 1940 e 1980, bem como suas motivações políticas e seus impactos na configuração do espaço. A abordagem qualitativa permitiu a análise interpretativa de processos históricos e urbanísticos, partindo da leitura crítica de autores que se dedicaram ao estudo da cidade do Rio de Janeiro e, em especial, de sua região central.

A principal estratégia metodológica adotada foi o levantamento bibliográfico, com ênfase na seleção e análise de obras que tratam do desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro, da atuação das administrações públicas no período delimitado e das intervenções físicas no Largo da Carioca e em seu entorno. Os autores escolhidos contribuíram com diferentes recortes: Fontes (2004), abordando a reconfiguração da Esplanada de Santo Antônio e a ocupação do centro histórico; Ceniquel (1996), ao tratar dos projetos de Affonso Eduardo Reidy e sua repercussão na área; e Reis (1977), com uma análise das gestões municipais entre as décadas de 1940 e 1980. Além dessas, outras fontes secundárias, como artigos acadêmicos, dissertações, páginas institucionais e materiais de divulgação científica, foram consultadas para ampliar a compreensão sobre os projetos urbanos implementados.

O tratamento do material consistiu na organização cronológica e temática das intervenções, permitindo identificar, em três blocos analíticos, os principais marcos históricos do Largo da Carioca: a evolução do papel social e simbólico do espaço; os projetos urbanísticos realizados entre 1940 e 1980; e as decisões políticas das gestões municipais que conduziram tais mudanças. Essa estrutura analítica possibilitou uma leitura do Largo da Carioca como um palimpsesto urbano, conceito mobilizado para expressar a sobreposição de camadas históricas e simbólicas que caracterizam a paisagem urbana transformada ao longo do tempo.

A partir dessa abordagem, foi possível construir uma narrativa crítica sobre as diferentes formas pelas quais o poder público atuou na redefinição do Largo da Carioca, articulando decisões políticas, projetos de modernização e as tensões inerentes à preservação da memória urbana.

Para tanto, o artigo está estruturado em três tópicos principais. O primeiro, intitulado Contexto Histórico do Espaço Largo da Carioca, abordará o desenvolvimento do papel social do largo desde o seu surgimento, considerando o recorte temporal adotado pela pesquisa. O segundo tópico, Projetos Urbanísticos para o Largo da Carioca nas Décadas de 40 a 80, descreve os projetos e planejamentos implementados nesse período, analisando como influenciaram a configuração atual do largo. Por fim, o terceiro tópico, Gestões Municipais do Rio de Janeiro nas Décadas de 40 a 80, examinará as motivações e decisões dos prefeitos responsáveis pelas modificações urbanísticas realizadas durante suas administrações.

- Contexto histórico do espaço Largo da Carioca

O Largo da Carioca exerceu um papel expressivamente relevante na estruturação urbana da cidade. Desde os tempos coloniais, o espaço serviu como palco de atividades cotidianas, abrangendo o comércio informal, celebrações religiosas e encontros sociais, além de desempenhar a função de elo entre setores importantes do tecido urbano (Fontes, 2004).

A construção do Convento de Santo Antônio no século XVII, seguida pela construção do chafariz da Carioca no século XVIII, consolidou o local como marco de abastecimento hídrico e de expressão religiosa, atribuindo-lhe também papéis sociais e funcionais bem definidos. A partir do século XX, o largo se tornou alvo de diversas reformas urbanas com inspiração europeia, refletindo o ideal de uma cidade mais moderna e ordenada. A visão de progresso, atrelada à busca por uma metrópole limpa, monumental e eficiente, impulsionou a derrubada de construções antigas e a elaboração de vias expressivas, como a Avenida Rio Branco. Nesse processo, a paisagem original, caracterizada por morros e vegetação densa, foi sendo drasticamente modificada, com cortes, aterros e remoções significativas, como se deu com o Morro do Castelo e parte do Morro de Santo Antônio.

Essas mudanças moldaram o espaço conforme interesses técnicos, políticos e econômicos, frequentemente afastados das necessidades sociais e da memória coletiva associada ao local. Sob o ponto de vista do urbanismo, esse cenário ilustra bem o conceito de palimpsesto urbano. Essa ideia foi também incorporada por pensadores como Santos (2006) que enxergava o tecido urbano como resultado dos momentos históricos superpostos, o conceito da cidade como um documento reescrito conforme o decorrer do tempo, onde camadas históricas e culturais sobrepõem-se fisicamente.

São resquícios de diferentes períodos que, mesmo transformados, ainda reverberam na paisagem e nas experiências urbanas cotidianas. Dessa maneira, o Largo da Carioca pode ser interpretado como um autêntico palimpsesto urbano. Apesar das diversas intervenções que alteraram sua configuração original, o local continua a desempenhar função central na dinâmica urbana, mantendo viva a existência de práticas sociais e significados simbólicos que resistem ao tempo e às mudanças.

Entre os anos de 1940 e 1980, o Largo da Carioca passou por profundas transformações urbanísticas, acompanhando o processo de modernização do Centro do Rio de Janeiro. A partir da década de 1940, iniciou-se a verticalização da região, com a substituição de antigos casarões por edifícios comerciais de múltiplos andares, impulsionada pela crescente valorização da área urbana. Nesse período, o entorno do Convento de Santo Antônio também sofreu alterações, com demolições na base do morro para a implantação e alargamento de vias, adequando o espaço às novas exigências de tráfego.

Nos anos de 1950, esse processo de transformação ganhou impulso, com a consolidação de edifícios modernos e a reconfiguração do largo como um importante polo comercial. Destaca-se a construção do Prédio Avenida Central, concluído em 1950, que simbolizou essa nova fase de verticalização e modernização da área. O largo passou a abrigar grandes empresas e adaptou-se à crescente demanda de transporte, com a ampliação de ruas para acomodar o aumento no número de carros, bondes e ônibus. Essa mudança estabeleceu o largo como um centro estratégico de movimentações econômicas e sociais na cidade.

Na década de 1960, novas intervenções urbanas foram realizadas no centro do Rio de Janeiro, com foco na reestruturação viária e na preparação para projetos de mobilidade de maior escala. Nesse período, surgiram os primeiros estudos para a implantação do metrô na cidade, que incluíam a área do Largo da Carioca como ponto estratégico de integração. Também foram propostas melhorias na circulação de pedestres, com a previsão de passagens subterrâneas, ainda que muitas dessas ideias só viessem a se concretizar nas décadas seguintes (Abreu, 2000).

A década de 1980 ficou marcada por uma transformação significativa no Largo da Carioca, com a construção da Estação Carioca do Metrô, inaugurada em 1979. As intervenções realizadas impactaram profundamente a área acima e abaixo do largo, remodelando a configuração do espaço público. O projeto envolveu a requalificação das calçadas, a instalação de mobiliário urbano moderno e a reorganização do fluxo de pedestres, buscando uma maior integração e funcionalidade do espaço. Nesse contexto, destaca-se a atuação de Roberto Burle Marx, responsável pelo projeto paisagístico do Largo e seu entorno. Burle Marx incorporou elementos de vegetação nativa, formas geométricas no piso e propôs uma integração visual entre a nova área e sua história, buscando preservar as memórias do local enquanto atendia às necessidades da modernização (Magina; Mello, 2016).

Nos anos 1980, o Largo da Carioca passou por reformas focadas na qualificação estética e funcional do espaço público. O redesenho paisagístico teve como objetivo aprimorar a acessibilidade, promovendo a integração da estação de metrô com o entorno comercial e empresarial. Além disso, houve um esforço significativo para revalorizar o largo como um centro de convivência urbana, incentivando práticas culturais, sociais e de lazer, com o intuito de resgatar a vitalidade histórica do local.

- Projetos Urbanísticos para o Largo da Carioca nas décadas de 1940 a 1980

Compreender as transformações no Largo da Carioca entre as décadas de 1940 e 1980 é entender as profundas mudanças urbanas que moldaram o centro do Rio de Janeiro nesse período. Longe de se tratarem de intervenções isoladas, essas modificações refletem as ideologias de desenvolvimento da época, as prioridades de fluxo urbano e os conflitos entre o impulso modernizador e a nascente preocupação com a preservação do patrimônio. Dentre os projetos desenvolvidos, temos: o Plano de Avenidas (1937-1940), a Requalificação do entorno (1940-1950), a construção da Avenida Presidente Vargas (1950), o desmonte do Morro de Santo Antônio (1955), Pavimentação e alargamento de ruas (1960), o Plano de modernização do centro (1970-1980) e A Emergência da Preservação Patrimonial no Centro do Rio (1970-1980).

- Plano de Avenidas (1937–1940)

O Plano de Avenidas, elaborado no final da década de 1930 durante a gestão do prefeito Henrique Dodsworth (1937–1945), constituiu um ponto de inflexão na forma de conceber o território urbano do Rio de Janeiro. Inspirado pelas propostas modernizadoras em circulação na Europa e por experiências desenvolvidas em cidades como São Paulo, o plano buscava adaptar o centro da cidade às novas exigências da circulação motorizada, especialmente diante da consolidação do automóvel como principal meio de transporte individual (Abreu, 2000).

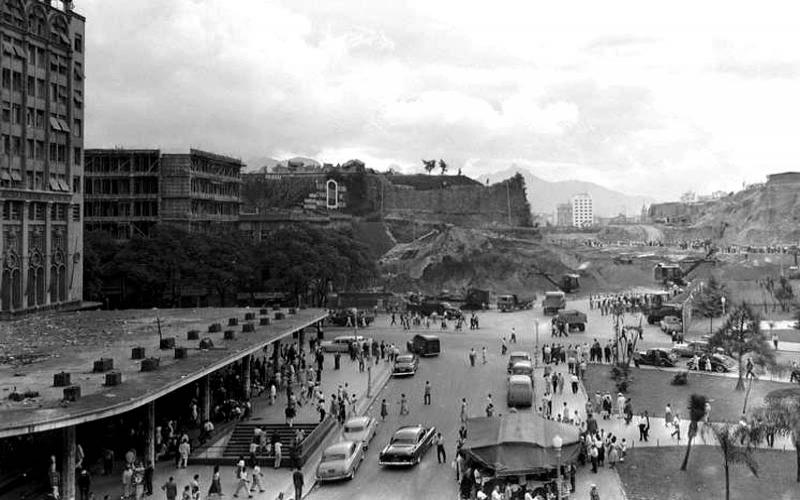

Mais do que um conjunto de ações pontuais, tratava-se de uma proposta abrangente de reconfiguração urbana, com diretrizes voltadas à abertura de novas avenidas, ao alargamento de vias existentes e à criação de eixos de tráfego mais eficientes. Embora o Largo da Carioca (Figura 1) não estivesse no foco imediato do plano, a lógica que o estruturava, centrada na modernização do espaço urbano, na fluidez viária e na desarticulação da malha histórica, exerceu influência direta nas intervenções realizadas na área nas décadas seguintes (Abreu, 2000).

Figura 1: Largo da Carioca na década de 1950

Fonte: (Arquivo Nacional, 2020)

A estratégia de romper com a tessitura tradicional da cidade em favor de eixos largos e contínuos, típica dessa abordagem, viabilizou a implementação de projetos que levaram à demolição de edificações e à descaracterização de setores históricos, como o entorno do Largo da Carioca (Benchimol, 1992). Essa orientação já se insinuava anteriormente em planos como o de Alfred Agache, que, embora nunca inteiramente executado, propunha transformações estruturais semelhantes e previa a substituição de áreas consolidadas por novas avenidas monumentais. Tais propostas refletiam uma concepção urbanística fortemente vinculada à associação entre progresso, monumentalidade e racionalização da circulação (Sequeira, 2008).

- Requalificação do Entorno (1940 - 1950)

As décadas de 1940 e 1950 marcaram o início de intervenções mais incisivas no entorno do Largo da Carioca, em consonância com a perspectiva de modernização e reestruturação do centro, delineada pelo Plano de Avenidas. Nesse período, tornaram-se frequentes as demolições de edificações consideradas obsoletas ou incompatíveis com a nova estética e funcionalidade desejadas para a região central. Tratava-se de uma ação tanto física quanto simbólica, voltada à preparação do espaço urbano para a implantação de uma nova paisagem condizente com os ideais de progresso da época.

A remoção de construções antigas visava não apenas liberar áreas para a abertura de novas vias e a construção de edifícios modernos, mas também promover um processo de saneamento e atualização visual do centro da cidade (Nesi, 2000). As ações de requalificação buscavam consolidar um ambiente mais ordenado, funcional e representativo da imagem de uma metrópole em desenvolvimento. Ainda que os detalhes das intervenções específicas no Largo da Carioca possam variar, o contexto urbanístico mais amplo do Rio de Janeiro apontava para a valorização simultânea do pedestre e do automóvel, o aprimoramento da infraestrutura urbana, como iluminação, pavimentação e redes técnicas, e a introdução de mobiliário urbano com desenho contemporâneo (Cavalcanti; Bezerra de Meneses, 1983).

Esse conjunto de transformações preparou o Largo da Carioca para acolher a linguagem arquitetônica racionalista que então se afirmava, marcada por edifícios verticalizados que alteraram significativamente a escala e a percepção do espaço. A disputa entre diferentes concepções de cidade, já presentes em momentos anteriores, permaneceu atuante, influenciando as intervenções urbanísticas e deixando marcas profundas no território (Zally, 2000).

- A Construção da Avenida Presidente Vargas (1950)

A inauguração da Avenida Presidente Vargas é, certamente, um dos episódios mais emblemáticos e controversos do planejamento urbano modernista no Rio de Janeiro. Concebida como um dos eixos monumentais previstos, de certa forma, desde o espírito do Plano de Avenidas, sua construção nos anos 1950 implicou em um bota-abaixo, termo que caracteriza a demolição em massa do Centro do Rio (Abreu, 2000). Áreas inteiras, ricas em história e dinâmicas sociais consolidadas, como a Praça Onze, foram varridas do mapa para dar lugar a uma via expressa de larga dimensão, projetada para a velocidade dos automóveis e o escoamento do tráfego (Faulhaber, 2016; Rio Memórias, [s.d.]).

O impacto no Largo da Carioca, embora não tenha sido de demolição direta do próprio largo, foi profundo e reconfigurador. A Avenida Presidente Vargas alterou radicalmente a malha urbana circundante, cortando conexões tradicionais e redefinindo a circulação de pedestres e veículos no centro da cidade. O Largo da Carioca, que antes possuía relações mais orgânicas com as ruas e bairros vizinhos, viu-se tangenciado por essa nova e imponente artéria viária. A abertura da avenida representou a afirmação do transporte rodoviário como prioridade absoluta e a adoção de um planejamento urbano em larga escala, frequentemente realizado em detrimento da escala humana e da preservação do patrimônio histórico e cultural.

- Desmonte do Morro de Santo Antônio (1955)

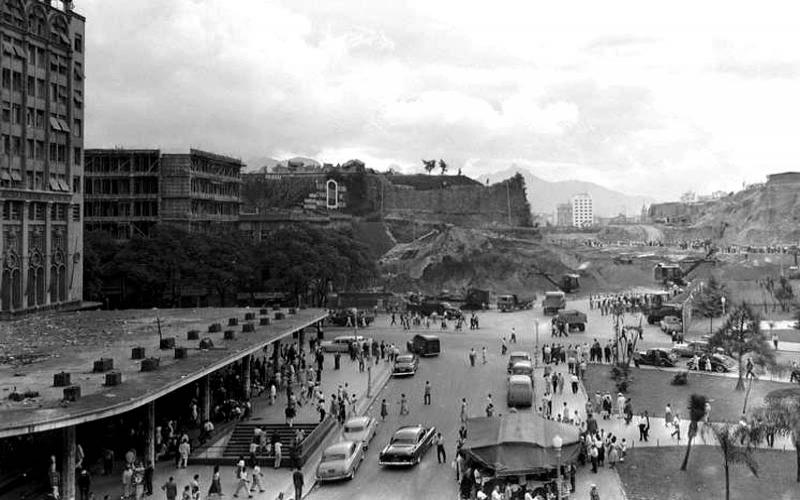

Com o início das obras de demolição do Morro de Santo Antônio (Figura 2) nas décadas de 1930 e 1940, foi criada, em dezembro de 1952, a Superintendência para as Obras do Morro de Santo Antônio (SOST), por meio do Decreto n.º 11.879, de 31 de dezembro de 1952. Embora as intervenções já tivessem sido iniciadas em gestões anteriores, uma porção significativa do morro ainda permanecia intacta. Coube à administração do prefeito Dulcídio Cardoso (1896-1978), de 1951 a 1955, dar novo impulso ao projeto, intensificando as demolições e distribuindo sua execução entre diferentes empreiteiras.

Figura 2: Tabuleiro da Baiana no primeiro plano e início do desmonte do Morro de Santo Antônio no plano de fundo (década de 1950)

Fonte: (Bafafá, 2020)

- Pavimentação e Alargamento de Ruas (1960)

Na década de 1960, as intervenções urbanas no centro do Rio de Janeiro mantiveram o foco na melhoria da circulação viária, com destaque para o alargamento e a pavimentação de ruas em pontos estratégicos, como o entorno do Largo da Carioca (Figura 3). Essa etapa tinha como objetivo complementar obras anteriores de maior porte, como a construção da Avenida Presidente Vargas, buscando facilitar o deslocamento de pedestres e otimizar o fluxo de veículos, tanto particulares quanto coletivos.

No Largo da Carioca, essas mudanças se traduziram na reorganização das vias adjacentes, com o uso de técnicas modernas de pavimentação, instalação de sinalização atualizada e adaptação do traçado urbano ao aumento do tráfego (Brasiliana Fotográfica, [s.d.]). Embora menos radicais do que as intervenções da década anterior, essas ações reforçaram a lógica de priorização do transporte motorizado no centro da cidade, afetando diretamente a função do largo como espaço de convivência. A paisagem visual e sonora da área foi transformada, marcada pela presença constante e acelerada dos automóveis.

Figura 3: Logradouros - Largo da Carioca (1956)

Fonte: (Arquivo Nacional, 2025)

- Plano de Modernização do Centro (1970–1980)

A década de 1970 marcou uma nova fase nas intervenções urbanas no centro do Rio de Janeiro, orientada pelo Plano de Modernização do Centro. O objetivo principal era consolidar a região como um polo empresarial competitivo, capaz de atrair investimentos e rivalizar com outras áreas metropolitanas (Vargas; Castro, 2007). As ações previstas no plano incluíam a expansão da rede metroviária, com a construção de estações estratégicas como a da Carioca, e a reestruturação dos espaços públicos, por meio da renovação de calçadas, instalação de nova iluminação e atualização do mobiliário urbano (Pereira, 2011).

No Largo da Carioca, uma das transformações mais significativas resultantes desse plano foi a intensificação da verticalização do entorno. Edifícios comerciais de grande porte, conhecidos como torres empresariais, passaram a ocupar o espaço antes destinado a construções de menor escala, muitas vezes históricas (Pereira, 2011). Essa mudança reforçou o papel do largo como área de passagem e comércio, seguindo a lógica de valorização imobiliária que via no centro da cidade um local estratégico para atividades do setor terciário. A presença desses edifícios alterou a escala do espaço urbano, impactando a relação visual e simbólica com os elementos históricos ainda preservados (Coelho; Novais, 2015).

- A Emergência da Preservação Patrimonial no Centro do Rio (1970-1980)

Durante os anos 1970 e 1980, em meio ao avanço da modernização urbana e à valorização imobiliária, emergiu uma atenção crescente voltada à proteção do patrimônio histórico na região central do Rio de Janeiro. Ainda que de maneira incipiente e, por vezes, como resposta a perdas concretas, essa atenção foi se consolidando frente à recorrente destruição e descaracterização de áreas de valor histórico, contribuindo para ampliar os debates em torno da preservação de edifícios e conjuntos urbanos relevantes (Funari; Pelegrine, 2009).

Apesar das perdas irreversíveis ocorridas nas décadas anteriores, foi ao longo desse período que se consolidou uma atuação mais sistemática em defesa do patrimônio no centro do Rio de Janeiro. No caso do Largo da Carioca, iniciativas de proteção começaram a se articular a partir da valorização de referências históricas importantes, como a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência e o Convento de Santo Antônio. Essa mobilização resultou na criação de instituições voltadas à preservação e na implementação de instrumentos legais, como o tombamento, visando conter a descaracterização progressiva do entorno (Gonçalves, 2002).

A ideia do Corredor Cultural, que começaria a ser concebida nesse período, exemplifica essa nova abordagem, procurando conciliar a revitalização do centro da cidade com a preservação de seu legado histórico e cultural (Rocha, 2006; Nascimento, 2020). No entanto, essa preocupação coexistia com as intervenções modernizadoras, resultando em conflitos e soluções de compromisso que nem sempre conseguiram evitar a descaracterização de áreas históricas (Choay, 2001).

- O Conflito Entre Modernização e Preservação: O Viaduto do Carmo (1978)

A construção do Viaduto do Carmo, inaugurado em 1978, tornou-se um caso emblemático das tensões entre os modelos de urbanização baseados na fluidez do tráfego e os esforços de preservação do patrimônio histórico e cultural (Abreu, 2000; Jacob, 2005). A estrutura foi concebida para estabelecer uma ligação direta entre o Largo da Carioca e a Avenida Presidente Vargas, passando por cima do conjunto arquitetônico do Convento do Carmo, na Praça XV. A intervenção gerou fortes impactos, tanto do ponto de vista visual quanto simbólico, sobre esse importante sítio histórico (Rio Memórias, [s.d.]).

O viaduto simbolizou a primazia do transporte automotivo, criando uma barreira física e visual entre o Largo da Carioca e a Praça XV, desconsiderando a importância histórica e paisagística do entorno. A estrutura imponente contrastava fortemente com a arquitetura colonial e barroca dos edifícios históricos, gerando críticas de arquitetos, urbanistas e defensores do patrimônio (Jacob, 2005).

O Viaduto do Carmo ainda existe e segue em funcionamento na cidade do Rio de Janeiro. Construído com o objetivo de ligar o Largo da Carioca à Avenida Presidente Vargas, ele permanece como parte da malha viária central. Apesar de sua permanência, a estrutura é frequentemente criticada por causar impactos negativos no conjunto arquitetônico e histórico da região, especialmente no entorno do Convento do Carmo e da Praça XV. Hoje, o viaduto representa um exemplo claro das decisões urbanas que priorizaram o trânsito de veículos em detrimento da preservação do patrimônio histórico. Sua presença reforça os conflitos entre modernização e conservação que continuam a fazer parte do debate sobre o centro do Rio de Janeiro.

Dessa forma, o Viaduto do Carmo tornou-se um símbolo da lógica que priorizava a eficiência do transporte em detrimento da preservação da memória e identidade local. Ele exemplificou os conflitos característicos da fase de modernização acelerada no centro do Rio de Janeiro. As transformações no Largo da Carioca, entre as décadas de 1940 e 1980, refletem as dinâmicas urbanas que moldaram o Rio de Janeiro no século XX. Cada intervenção, desde o Plano de Avenidas até a construção do Viaduto do Carmo, deixou sua marca, evidenciando as prioridades de cada período e os embates entre diferentes concepções de cidade.

Em síntese, as transformações urbanísticas no Largo da Carioca entre as décadas de 1940 e 1980 ilustram as tensões entre o desenvolvimento modernizador e a preservação do patrimônio histórico. Cada intervenção, desde o Plano de Avenidas até o Viaduto do Carmo, reflete a busca por uma cidade mais moderna e eficiente, porém frequentemente à custa de sua memória histórica. Enquanto as décadas de 1970 e 1980 testemunharam a crescente valorização de marcos históricos e o início de uma organização formal em defesa do patrimônio, os conflitos entre essas duas abordagens, modernização e preservação, marcaram profundamente o centro do Rio de Janeiro. O Largo da Carioca, em particular, tornou-se um palco desses embates, evidenciando as complexas dinâmicas de transformação urbana e as influências de diferentes gestões na configuração atual da região.

- Gestões Municipais do Rio de Janeiro: Transformações Urbanísticas no Largo da Carioca (1940-1980)

Conforme Abreu (2000), as intervenções urbanas realizadas no Largo da Carioca, entre os anos de 1940 e 1980, não decorreram de ações isoladas, mas integraram políticas urbanas contínuas aplicadas pelas gestões municipais. Essas transformações expressam uma sequência de estratégias voltadas à modernização da cidade, que deixaram marcas visíveis na configuração espacial do centro do Rio de Janeiro. A seguir, são destacados os principais momentos e atores públicos responsáveis por tais mudanças.

- Henrique Dodsworth (1939–1945): Início das Reformulações Urbanas

A administração de Henrique Dodsworth, entre o final dos anos 1930 e início dos 1940, iniciou a reconfiguração do Largo da Carioca com ações como o alargamento de vias e a ampliação do espaço público. Tais medidas foram alinhadas ao Plano de Avenidas (1937–1940), cujo objetivo era adaptar o centro às exigências da circulação moderna e reorganizar o tecido urbano segundo princípios técnicos da época (Soares, 2009; Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, 2014).

- Ângelo Mendes de Moraes (1947–1951): Transformação Comercial

Durante sua gestão, a demolição do edifício da Imprensa Nacional, em 1947, permitiu a ocupação do entorno com construções comerciais, inserindo o Largo da Carioca no circuito dos negócios. Essa remodelação seguiu a lógica da modernização funcional e do adensamento imobiliário do centro da cidade (Pimentel, 2017; Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, 2014).

- Alim Pedro (1954–1955): Paisagismo e Espaço Público

A gestão de Negrão de Lima intensificou transformações urbanas no Centro do Rio, como o prosseguimento do desmonte do Morro de Santo Antônio e a ampliação da Rua Uruguaiana. Nesse período, avançaram as discussões sobre a implantação do metrô, e o Largo da Carioca começou a ser planejado como um ponto estratégico de mobilidade urbana (Abreu, 1984; Figueiredo, 2013; Franco 2021).

- Carlos Lacerda (1960–1965): Expansão da Infraestrutura

O governo de Carlos Lacerda consolidou o projeto modernizador com a abertura da Avenida República do Chile e a remoção total do Morro de Santo Antônio. Essas ações visavam adaptar o centro ao crescimento populacional e econômico, priorizando o tráfego e os grandes empreendimentos (Soares, 2009).

- Mobilidade e Reestruturação Urbana (1965–1971)

No novo mandato de Negrão de Lima, houve foco na reorganização da mobilidade urbana com a desativação do terminal de bondes conhecido como Tabuleiro da Baiana. A transição para novos sistemas, como o metrô, redefiniu o papel do Largo como ponto estratégico de circulação (Carvalho et al., 2016).

- Marcos Tamoyo (1975–1979): Implantação do Metrô

Na administração de Marcos Tamoyo, a inauguração da Estação Carioca do metrô marcou uma das mais significativas intervenções na região. A nova dinâmica de mobilidade alterou intensamente o espaço urbano e trouxe modificações importantes na paisagem do largo (Aragão, 2004; Prefeitura do Rio de Janeiro, 1979).

- Israel Klabin (1979–1982): Funcionalidade e Preservação

O governo de Israel Klabin deu continuidade a projetos anteriores, mas incorporou uma maior preocupação com a preservação histórica. A adequação do mobiliário urbano e o funcionamento pleno da estação de metrô conferiram ao Largo um papel central na mobilidade cotidiana da cidade (Pinheiro, 2007; Lima, 2006).

Ao longo dessas décadas, o Largo da Carioca foi moldado por sucessivas administrações que imprimiram projetos diversos de modernização urbana. As reformas viárias, a verticalização do entorno e a introdução de novos modais de transporte deixaram marcas profundas no espaço, muitas vezes em tensão com os valores da preservação patrimonial. Cada gestão refletiu as demandas e visões de futuro que moldaram o centro da cidade.

- Considerações transitórias

A pesquisa teve como propósito compreender as alterações urbanísticas ocorridas no Largo da Carioca entre as décadas de 1940 e 1980, com ênfase nas ações empreendidas pelos governos municipais e estaduais e nas formas como essas intervenções expressaram diferentes concepções de cidade, prioridades administrativas e os recorrentes embates entre progresso técnico e preservação do patrimônio histórico.

Durante o período analisado, o Largo da Carioca foi alvo de um conjunto de transformações inseridas em um contexto de intensas mudanças urbanas, marcadas pela expansão da malha viária, valorização do solo urbano e reestruturação funcional da área central. Esses processos, muitas vezes conduzidos sem uma atenção à escala humana e às dimensões simbólicas do espaço, favoreceram intervenções voltadas à fluidez do tráfego e à renovação do tecido edificado, em detrimento da permanência de marcos históricos e da memória coletiva.

Entre os questionamentos que nortearam o estudo, destacaram-se: de que modo as intervenções urbanas modificaram a configuração do Largo da Carioca ao longo das décadas? Qual foi o papel das diferentes administrações públicas nesse processo? E como se manifestaram as tensões entre os interesses ligados à modernização da cidade e os esforços de preservação de sua herança cultural?

A análise empreendida permitiu observar que as ações realizadas no período seguiram majoritariamente uma lógica funcionalista e desenvolvimentista, na qual se priorizou a racionalização da circulação e o aproveitamento econômico do território. As administrações municipais desempenharam papel central, seja na promoção de obras estruturais, seja na redefinição do uso dos espaços públicos. A verticalização dos lotes no entorno e a transformação do largo em um nó de mobilidade demonstram a busca por um modelo de cidade eficiente, ainda que nem sempre sensível ao valor histórico do sítio.

Por outro lado, a pesquisa também evidenciou a persistência do Largo da Carioca como espaço significativo na vida urbana carioca, tanto por sua posição estratégica quanto por seu caráter simbólico. Apesar das sucessivas intervenções, o local manteve aspectos de sua identidade original, atuando como um palimpsesto urbano, no qual diferentes camadas de tempo e de sentido se sobrepõem e dialogam.

Dessa forma, pode-se afirmar que os objetivos estabelecidos foram plenamente alcançados. A investigação permitiu compreender as diversas etapas das transformações urbanas do Largo da Carioca, identificar os agentes responsáveis por sua conformação atual e refletir sobre as tensões existentes entre desenvolvimento urbano e conservação patrimonial. A partir disso, a pesquisa contribui para um olhar mais crítico sobre as políticas urbanas implementadas nas áreas centrais do Rio de Janeiro e reforça a necessidade de se conciliar modernização com a preservação da memória urbana.

Conclui-se, portanto, que o estudo não apenas respondeu às questões inicialmente formuladas, como também proporcionou reflexões relevantes sobre o planejamento urbano em contextos históricos consolidados. A experiência do Largo da Carioca reafirma a importância de promover intervenções urbanas que reconheçam e integrem a complexidade da cidade, suas camadas temporais e os significados atribuídos aos seus espaços pela coletividade.

Referências

ABREU, Alzira Alves de; BELOCH, Israel (coords.). Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro, 1930-1983. Rio de Janeiro: Forense-Universitária/FGV-CPDOC/Finep, 1984.

ABREU, Maurício de Almeida. A Evolução urbana do Rio de Janeiro. 4. ed. Rio de Janeiro: IPLANRIO/Zahar, 2000.

ARAGÃO, Carlos Henrique Martins. O Largo da Carioca e o processo de requalificação do centro do Rio de Janeiro: história, memória e patrimônio urbano. 2004. 141 f. Dissertação (Mestrado em Urbanismo) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004.

ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Administração Pública Municipal: A estrutura e os titulares da Comissão de Intendência à Prefeitura do Rio (1889-2012). Rio de Janeiro: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4204430/4344106/AdministracaoPublicaMunicipal.AestruturaeostitularesDaComissaodeIntendenciaaPrefeituradoRio18892012..pdf. Acesso em: 04 ago. 2025.

ARQUIVO NACIONAL (org.). Largo da Carioca, centro do Rio de Janeiro (RJ), década de 1940. 2020. Fotografia de Julio Ferrez.. Facebook: @arquivonacionalbrasil. Disponível em: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3000234046737120&id=645939578833257&set=a.646412452119303. Acesso em: 06 ago. 2025.

BAFAFÁ (Rio de Janeiro). Tabuleiro da Baiana, antiga estação de bonde, marcou época no Largo da Carioca. Bafafá. Rio de Janeiro, nov. 2020. Turismo. Disponível em: https://bafafa.com.br/turismo/bairros/tabuleiro-da-baiana-antiga-estacao-de-bonde-marcou-epoca-no-largo-da-carioca#. Acesso em: 06 ago. 2025.

BENCHIMOL, Jaime Larry. Pereira Passos: um Haussmann tropical? A renovação urbana da cidade do Rio de Janeiro no início do século XX. Rio 1 de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, Divisão de Editoração, 1992. 2

BRASILIANA FOTOGRÁFICA. Série “O Rio de Janeiro desaparecido”. Disponível em: https://brasilianafotografica.bn.gov.br/?cat=130. Acesso em: 7 maio 2025.

CARVALHO, Camilla et al. Na Guanabara, Lacerda, Negrão de Lima e Chagas governam a Cidade Maravilhosa: de 1960 a março de 1975, rio tem outros dois governadores interinos. lacerdismo deixa legado de realizações, mas remoção de favelas é alvo de críticas e aplausos. Rio de Janeiro: O Globo, 2016. Disponível em: https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/na-guanabara-lacerda-negrao-de-lima-chagas-governam-cidade-maravilhosa-20163142. Acesso em: 31 maio 2025.

CAVALCANTI, Lauro; BEZERRA DE MENESES, José Nêumanne. Arquitetura no Rio de Janeiro (1900-1945). Rio de Janeiro: Funarte, 1983.

CENIQUEL, Mario. Affonso Eduardo Reidy: Ordem, Lugar e Sentido: uma visão arquitetônica da centralidade urbana no Rio de Janeiro. São Paulo: Tese de Doutoramento, 1996. 266 p.

CHOAY, Françoise. O patrimônio cultural na era da turistificação. São Paulo: UNESP, 2001.

COELHO, Luiz Fernando; NOVAIS, Pedro. Central do Brasil: A modernização da paisagem urbana do Rio de Janeiro na primeira metade do século XX. Revista CPC, n. 19, p. 207-231, 2015.

FAULHABER, Priscila. A Praça Onze e a destruição de um patrimônio cultural. Anais do Museu Histórico Nacional, v. 48, 2016.

FIGUEIREDO, Márcia Câmara Bandeira de. Memória e lugar: representações de memeorias individuais sociais associadas ao largo da carioca. 2013. 1 v. Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós-Graduação em Urbanismo (Prourb), Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. Disponível em: https://sucupira-legado.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=453878. Acesso em: 06 ago. 2025.

FONTES, Adriana Sansão. A NOVA FORMA DA ESPLANADA DE SANTO ANTÔNIO: o projeto urbano na área central do rio de janeiro no século XXI. Rio de Janeiro: Fau / Ufrj, 2004.

FRANCO, Mauro. Largo da Carioca. Posto Seis: O jornal de Copacabana. Rio de Janeiro, mar. 2021. Disponível em: https://www.postoseis.com.br/post/largo-da-carioca. Acesso em: 06 ago. 2025.

FUNARI, Pedro Paulo A.; PELEGRINI, Sandra C. A. Patrimônio histórico e cultural. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2009.

GONÇALVES, José Reginaldo Santos. A retórica da perda: patrimônio cultural brasileiro. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ/IPHAN, 2002.

LIMA, Juciano Rodrigues. O Largo da Carioca e suas transformações: entre o patrimônio e a cidade funcional. 2006. 130 f. Dissertação (Mestrado em Urbanismo) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Urbanismo, Rio de Janeiro, 2006.

MAGINA, Jeanice de Freitas; MELLO, Fernando Fernandes de. A obra de Roberto Burle Marx para a cidade do Rio de Janeiro: um patrimônio cultural carioca. Rio de Janeiro: Docomomo Brasil, 2016.

NASCIMENTO, Flavia Brito do. Ao sul do Corredor Cultural: moradia e patrimônio na área central do Rio de Janeiro durante a década de 1980. Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material, São Paulo, v. 28, p. 1–39, 2020. DOI: 10.1590/1982-02672020v28d2e51. Disponível em: https://revistas.usp.br/anaismp/article/view/166191.. Acesso em: 13 jul. 2025.

NESI, Patricia. O Rio de Janeiro que se foi... através dos cartões postais. Rio de Janeiro: Metalivros, 2000.

PEREIRA, Rafael Soares. A produção do espaço no centro do Rio de Janeiro: dinâmicas e contradições (1970-2010). 2011. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.

PIMENTEL, Márcia. Largo da Carioca: de lagoa aterrada a centro nervoso da cidade. Rio de Janeiro: Multirio, 2017. (Ruas do rio). Disponível em: https://www.multirio.rj.gov.br/index.php/reportagens/12870-largo-da-carioca-de-polo-de-abastecimento-de-%C3%A1gua-a-centro-nervoso-da-cidade. Acesso em: 3 abr. 2025

PINHEIRO, Rômulo Costa. O metrô e a cidade: a implantação do metrô do Rio de Janeiro e as transformações no espaço urbano carioca (1968–1984). 2007. 158 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007.

PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO. Relatórios de Gestão – Administração Tamoyo (1975–1979). Rio de Janeiro: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, 1979.

REIS, José de Oliveira. O Rio de Janeiro e seus prefeitos: evolução urbanística da cidade. Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 1977.

RIO MEMÓRIAS. A Avenida Presidente Vargas. Disponível em: https://riomemorias.com.br/memoria/a-avenida-presidente-vargas/. Acesso em: 7 maio 2025.

ROCHA, Glauber. O Corredor Cultural do Rio de Janeiro: Uma proposta de preservação e revitalização urbana. 2006. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.

SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 4. ed. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2006.

SEGRE, Roberto; BOAS, Naylor Vilas; KOATZ, Gilson Dimenstein; TILL, Joy. O Largo da Carioca no Rio de Janeiro: Complexidades de um espaço urbano. Porto Alegre: Programa de Pós-Graduação em Urbanismo, 2012. 10 p.

SEQUEIRA, André Ricardo. De “melting pot” a “bairro negro”: uma história da Praça Onze (1904-1943). Rio de Janeiro: FGV Editora, 2008.

SOARES, Emerson Carlos Monteiro. As intervenções urbanas na cidade do Rio de Janeiro e o governo Carlos Lacerda no recém criado Estado da Guanabara (1960/65). Tese de Doutorado em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. Disponível em: https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/2014/1/ECMSoares.pdf. Acesso em: 26 mai. 2025.

VARGAS, Heliana Comin; CASTRO, Celso (Orgs.). Grandes Projetos Urbanos: Uma avaliação da experiência brasileira. São Paulo: Annablume, 2007.

ZALLY, Vera. Rio de Janeiro: A cidade e o rival - o embate de dois projetos urbanísticos (1893-1910). Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2000.

Sobre as Autoras

Estela Maris de Souza é doutoranda em História, Política e Bens Culturais (FGV/RJ) e Professora do curso de Arquitetura e Urbanismo (Unilasalle/RJ).

Adilla Tuane de Souza Antonio é graduanda do curso de Arquitetura e Urbanismo (Unilasalle/RJ).

Ana Carolina Molina é graduanda do curso de Arquitetura e Urbanismo (Unilasalle/RJ).

Maria Vitória Bernardo é graduanda do curso de Arquitetura e Urbanismo (Unilasalle/RJ).

Contribuições das Autoras

Conceituação, E.M.S; A.T.S.A; A.C.M.; M.V.B.; metodologia, E.M.S; A.T.S.A; A.C.M.; M.V.B.; investigação, E.M.S; A.T.S.A; A.C.M.; M.V.B.; redação—preparação do rascunho original, E.M.S; A.T.S.A; A.C.M.; M.V.B.; redação—revisão e edição E.M.S; supervisão, E.M.S; administração do projeto, E.M.S; Todas as autoras leram e concordaram com a versão publicada do manuscrito.

Agradecimentos

As autoras reconhecem as contribuições da Coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo do Unilasalle/RJ, Profª Paula de Castro Brasil, cuja iniciativa em organizar a grade curricular, contemplando a disciplina de Iniciação à Pesquisa Científica desde o 4º período, tem fortalecido a formação investigativa e acadêmica dos estudantes, tornando possível a realização deste trabalho.

Conflitos de Interesse

As autoras declaram não haver conflitos de interesse.

Sobre a Coleção Estudos Cariocas

A Coleção Estudos Cariocas (ISSN 1984-7203) é uma publicação de estudos e pesquisas sobre o Município do Rio de Janeiro, vinculada ao Instituto Pereira Passos (IPP) da Secretaria Municipal da Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Seu objetivo é divulgar a produção técnico-científica sobre temas relacionados à cidade do Rio de Janeiro, bem como sua vinculação metropolitana e em contextos regionais, nacionais e internacionais. Está aberta a quaisquer pesquisadores (sejam eles servidores municipais ou não), abrangendo áreas diversas - sempre que atendam, parcial ou integralmente, o recorte espacial da cidade do Rio de Janeiro.

Os artigos também necessitam guardar coerência com os objetivos do Instituto, a saber:

- Promover e coordenar a intervenção pública sobre o espaço urbano do Município;

- Prover e integrar as atividades do sistema de informações geográficas, cartográficas, monográficas e dados estatísticos da Cidade;

- Subsidiar a fixação das diretrizes básicas ao desenvolvimento socioeconômico do Município.

Especial ênfase será dada no tocante à articulação dos artigos à proposta de desenvolvimento econômico da cidade. Desse modo, espera-se que os artigos multidisciplinares submetidos à revista respondam às necessidades de desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro.