Volume 13 Edição 2 *Autor(a) correspondente vitorvboanova@gmail.com Submetido em 14 jul 2025 Aceito em 06 set 2025 Publicado em 03 out 2025 Como Citar? BOA NOVA, V. V. F., JABBOUR, E. M. K. ‘Projeto Rio 2050’: o projetamento como estratégia de desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro para as próximas décadas. Coleção Estudos Cariocas, v. 13, n. 2, 2025.

DOI: 10.71256/19847203.13.2.158.2025 O artigo foi originalmente submetido em PORTUGUÊS. As traduções para outros idiomas foram revisadas e validadas pelos autores e pela equipe editorial. No entanto, para a representação mais precisa do tema abordado, recomenda-se que os leitores consultem o artigo em seu idioma original.

| ‘Projeto Rio 2050’: o projetamento como estratégia de desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro para as próximas décadas ‘Project Rio 2050’: projectment as a strategy for Rio de Janeiro’s economic and social development in the coming decades ‘Proyecto Río 2050’: el proyectamiento como estrategia para el desarrollo económico y social de Río de Janeiro en las próximas décadas Vitor Vieira Fonseca Boa Nova1 e Elias Marco Khalil Jabbour2 1Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos, R. Gago Coutinho, 52 - Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, 22221-070, ORCID 0000-0003-0496-7465, vitorvboanova@gmail.com 2Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos e Universidade do Estado do Rio de Janeiro, R. Gago Coutinho, 52 - Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, 22221-070, ORCID 0000-0003-0946-1519, emkjabbour@gmail.com

Resumo O artigo propõe uma estratégia de desenvolvimento econômico e social para o Rio de Janeiro com base no conceito de projetamento, articulando o desenvolvimento das forças produtivas à redução das desigualdades sociais e territoriais. A partir de um diagnóstico das contradições estruturais da cidade, delineia o “Projeto Rio 2050” como projeto-chave orientador de tarefas, eixos, diretrizes e projetos derivados. A proposta busca reposicionar o Rio como núcleo dinâmico no processo nacional de desenvolvimento, a partir de um novo impulso de industrialização baseado na execução de projetos urbanos e de transporte como caminho para a promoção de uma cidade mais justa. Palavras-chave: estratégia de desenvolvimento, projetamento, Rio de Janeiro Abstract This article proposes an economic and social development strategy for the city of Rio de Janeiro based on the concept of projectment, articulating the development of productive forces with the reduction of social and territorial inequalities. Starting from a diagnosis of the city's structural contradictions, it outlines “Projeto Rio 2050” as a key project that guides tasks, axes, guidelines, and derivative projects. The proposal seeks to reposition Rio as a dynamic center in the national development process, through a new wave of industrialization grounded in the implementation of urban and transport projects as a path toward a more just city. Keywords: development strategy, projectment, Rio de Janeiro Resumen El artículo propone una estrategia de desarrollo económico y social para la ciudad de Río de Janeiro basada en el concepto de proyectamiento, articulando el desarrollo de las fuerzas productivas con la reducción de las desigualdades sociales y territoriales. A partir de un diagnóstico de las contradicciones estructurales de la ciudad, se delinea el “Proyecto Río 2050” como proyecto clave que orienta tareas, ejes, directrices y proyectos derivados. La propuesta busca reposicionar a Río como un núcleo dinámico en el proceso de desarrollo nacional, a través de un nuevo impulso de industrialización sustentado en la ejecución de proyectos urbanos y de transporte como vía hacia una ciudad más justa. Palabras clave: estrategia de desarrollo, proyectamiento, Río de Janeiro

|

- Introdução

O Rio de Janeiro é, possivelmente, a cidade brasileira que mais intensamente representa o país, símbolo da identidade e do potencial nacional (Lessa, 2000). Seja em seus aspectos positivos, como as belas e deslumbrantes paisagens que integram de forma singular o urbano e o natural, sua riqueza cultural e histórica, seu papel como capital do Império e da República durante boa parte da história nacional, além de ter sido cenário de episódios políticos centrais, seja em seus aspectos negativos, como a violência urbana e a atuação de organizações criminosas, os elevados níveis de desigualdade social e econômica, o processo de desindustrialização e suas consequências, o desemprego e informalidade no mercado de trabalho e a precariedade na infraestrutura e no acesso a bens e serviços urbanos, ainda insuficientes para atender à demanda da população e distribuídos de forma desigual pelo território.

É como se o Rio fosse uma espécie de síntese urbana do Brasil: muitos de seus principais problemas espelham os do país, e os desafios mais urgentes enfrentados nacionalmente também se manifestam em sua realidade local. De modo que caminhar no sentido de solucionar os problemas estruturais da cidade se coloca como parte fundamental do enfrentamento dos grandes desafios nacionais. Se, por um lado, a ausência de uma estratégia clara de desenvolvimento nacional pode limitar a capacidade do Rio de Janeiro de superar seus impasses, por outro, a construção de um projeto nacional de desenvolvimento necessariamente deve passar por um projeto específico para o Rio. Este, inclusive, podendo funcionar como irradiador de tendências e laboratório de experiências avançadas para outras cidades e regiões do país.

Nesse contexto, diante das profundas desigualdades econômicas, sociais e territoriais que marcam a cidade do Rio de Janeiro e seu entorno regional-metropolitano, mais que elaborar uma análise crítica, este artigo tem como objetivo fazer do exercício analítico um ponto de partida para a proposição de estratégias para o enfrentamento de seus principais problemas e desafios. Parte-se, pois, de uma concepção científica que não se limita à interpretação da realidade, comprometendo-se sobretudo com a tarefa de transformá-la. Por isso o foco, no que se refere aos referenciais teóricos, é por sua utilização como ferramenta analítico-propositiva, evitando elucubrações acadêmicas que poderiam desviar da finalidade aqui pretendida.

Busca-se, assim, reposicionar a cidade em meio às transformações em curso no mundo contemporâneo, a partir de uma perspectiva que reconheça a importância do Rio de Janeiro para o avanço de um projeto nacional de desenvolvimento. Estratégias que articulem, de forma simultânea, o desenvolvimento das forças produtivas, visando à elevação da produtividade e capacidade de geração de riqueza e à universalização do acesso ao emprego e a bens e serviços urbanos e sociais, com vistas à redução das desigualdades em suas múltiplas dimensões e à melhoria da qualidade do ambiente urbano, englobando a dimensão ambiental e a relação da sociedade com a natureza, ao passo que o urbano é um meio ambiente artificial.

Para isso, como método foi realizada uma análise de indicadores, estudos e publicações acadêmicas, bem como documentos de entidades públicas municipais, que contribuíram para a construção de um diagnóstico básico das condições econômicas e sociais atuais da cidade e seus principais desafios. Como exercício propositivo, buscou-se, a partir desse diagnóstico, apresentar uma concepção estratégica de desenvolvimento, discutindo seus conceitos e categorias fundamentais. Por fim, aprofundou-se a reflexão sobre alternativas e propostas de intervenção política e institucional, identificando tarefas, eixos, diretrizes e projetos considerados estratégicos para a promoção do desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro nas próximas décadas[1].

- O desenvolvimento das forças produtivas como pré-condição para o enfrentamento das desigualdades urbanas e sociais do Rio de Janeiro

O primeiro passo para se propor a tarefa de transformar a realidade é buscar compreendê-la, não apenas em sua aparência, mas sobretudo em sua essência, capturando as principais contradições e os respectivos aspectos que as compõem (Mao, 1999).

No intuito de apresentar um breve diagnóstico da situação econômica e social do Rio de Janeiro, pode-se afirmar que a contradição principal do processo de desenvolvimento da cidade e suas regiões de influência atualmente reside em, de um lado, uma demanda social crescente e acumulada por melhores condições de vida, o que passa pelo acesso a empregos, infraestruturas, equipamentos e serviços urbanos de maior qualidade, e, de outro, uma dificuldade em elevar o nível das forças produtivas locais, especialmente em setores e atividades chaves, limitando a possibilidade de geração de renda, riqueza, bens e serviços suficientes para atender às demandas sociais.

Se a cidade, como uma unidade nacional, não dispõe de condições para criar/produzir ou adquirir/importar os bens e serviços que dão sustentação material aos direitos e necessidades sociais, então o aspecto principal dessa contradição principal repousa na urgência de desenvolver suas forças produtivas, quantitativamente, conferindo maior capacidade de acumulação e reprodução em escala ampliada (Marx, 2014), e qualitativamente, através da formação de uma estrutura de oferta produtiva que corresponda à estrutura da demanda socialmente determinada.

Essa contradição principal objetivamente coloca no centro da questão o tema da indústria e da reindustrialização da cidade e do país como um todo, e, se quisermos tratar em perspectiva histórica, é necessário levar em conta o processo de desindustrialização que o Rio e o Brasil vivenciaram a partir dos anos 1990 (Cano, 2008; Silva, 2012), ainda que contando com ensaios desenvolvimentistas nos dois primeiros governos Lula e no primeiro governo Dilma (Singer, 2015), interrompidos nos governos Temer e Bolsonaro e agora retomado no terceiro mandato do presidente Lula.

Ao passo que o processo de desindustrialização pode ser compreendido como o fator primordial a partir do qual se desdobram outras formas e aspectos que configuram a contradição principal já apontada. A fragilidade da atividade industrial e produtiva na cidade do Rio de Janeiro provoca tanto um quadro de desemprego estrutural e de um mercado de trabalho, baseado em grande parte em serviços voltados a ocupações precárias, informais e de baixa remuneração (Hasenclever et.al., 2012), quanto um estrangulamento financeiro, que incapacita o Estado, em seus níveis municipal, estadual e federal, de realizar investimentos suficientes em projetos de infraestrutura, equipamentos e serviços urbanos com o potencial de reduzir as profundas desigualdades sociais e territoriais ao promover maior equidade entre os diversos bairros e áreas da cidade e nas condições de vida de sua população.

O esvaziamento econômico que o Rio de Janeiro vem experimentando ao longo das últimas cinco décadas foi, por exemplo, o mais intenso das principais cidades do país. Se em 1970 o PIB do Rio representava 12,8% do PIB nacional, em 2016 sua participação havia reduzido para apenas 5,2%, sofrendo uma variação negativa de 59% durante esse período. Apesar de essa ter sido uma tendência verificada nas capitais de modo geral[2], inclusive em São Paulo, que teve uma variação negativa de 48,4% na participação no PIB nacional neste mesmo período, foi o Rio de Janeiro, sem dúvidas, quem mais sofreu (ver tabela 1).

Tabela 1: Variação da participação relativa das capitais entre 1970 e 2016 no PIB Nacional

Capitais e Grandes Regiões | 1970 | 2016 | Variação 1970-2016 (%) |

Belo Horizonte | 2,09 | 1,41 | -32,5 |

Brasília | 1,26 | 3,76 | 198,4 |

Rio de Janeiro | 12,84 | 5,26 | -59,0 |

São Paulo | 21,23 | 10,96 | -48,4 |

Vitória | 0,44 | 0,35 | -20,5 |

Total das Capitais | 49,2 | 32,9 | -33,1 |

Brasil | 100 | 100 | - |

Fonte: Rio de Janeiro (2018).

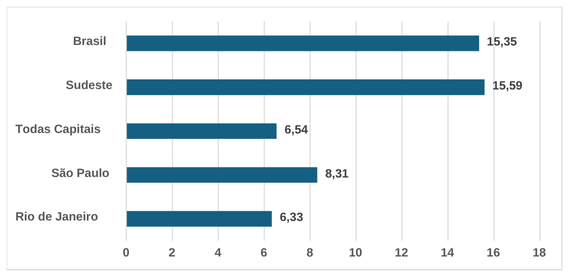

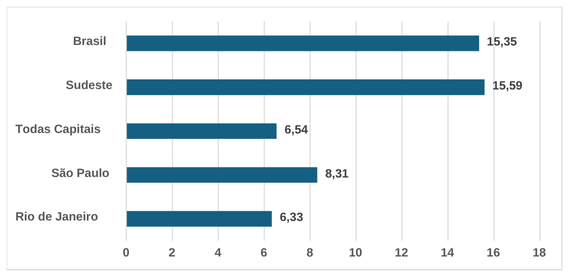

A fraca atividade industrial da cidade do Rio de Janeiro pode ser verificada também a partir da análise da distribuição percentual dos empregos de atividades da indústria de transformação em comparação com o Brasil, o Sudeste e todas as capitais do país em conjunto. No ano de 2017, enquanto no Brasil e Sudeste a participação dos empregos na indústria de transformação corresponderam, respectivamente, a 15,35% e 15,59% dos empregos totais, na cidade do Rio de Janeiro essa participação foi de apenas 6,33%, abaixo de São Paulo, com 8,31%, e mesmo da média de todas as capitais do país, 6,54% (gráfico 1) (Osório, 2018).

Gráfico 1: Participação (%) dos Empregos da Indústria de Transformação - 2017

Fonte: Osório (2018).

Como dito, os reflexos dessa condição são sentidos na estrutura do mercado de trabalho carioca, com altos níveis de informalidade e desemprego, que atingem desigualmente as classes e grupos sociais mais vulneráveis.

Ottoni et al. (2020) mostram que o mercado de trabalho do Rio de Janeiro, nos últimos anos, padece de sérios problemas, incluindo desemprego alto e, muitas vezes, de longo prazo, além de uma elevada informalidade. Antes da pandemia, no final de 2019, o desemprego já era de 12% e afetava desproporcionalmente os mais pobres, os negros, as mulheres, os menos escolarizados e os jovens. O percentual de desempregados no Rio que procuravam emprego há mais de um ano saltou de 42,3% no final de 2016, para 54,5% no final de 2019. Os autores também mostram que o percentual de trabalhadores ocupados na informalidade era a maior entre as capitais do Sul e do Sudeste ao final de 2019 (RIO DE JANEIRO, 2022, p. 118).

A cidade atingiu a impressionante marca de mais de 1 milhão de trabalhadores informais entre os anos de 2017 e 2020, mais de 1,1 milhões no último trimestre de 2019 e primeiro de 2020, com esse número só reduzindo durante o início da pandemia (RIO DE JANEIRO, 2022), quando muitas atividades foram interrompidas em consequência e o fluxo de pessoas foi drasticamente diminuído, afetando particularmente o mercado de trabalho informal.

Se no período pré-pandemia, entre 2016 e início de 2020, o número de trabalhadores cariocas ocupados variou entre 3 e 3,2 milhões, o número de cariocas em idade ativa e fora da força de trabalho, indivíduos em idade para trabalhar que não estão empregados nem procurando emprego ativamente, no mesmo período girou em torno de 2,2 milhões (RIO DE JANEIRO, 2022). Isto é, para cada trabalhador ocupado existia aproximadamente 0,7 pessoas em idade ativa fora da força de trabalho.

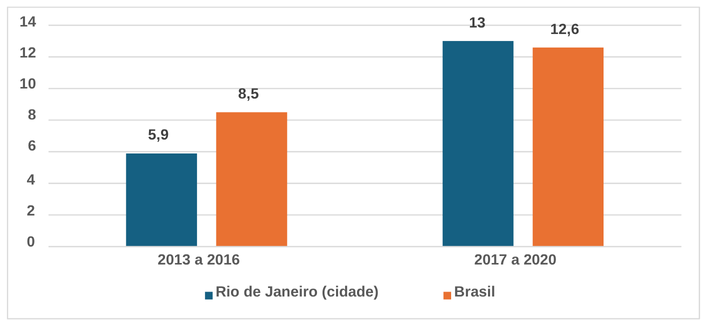

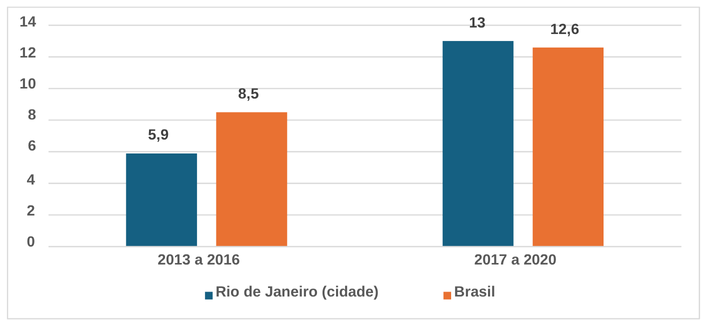

Quanto aos trabalhadores desocupados, pessoas em idade ativa que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e procurando emprego ativamente, entre 2016 e início de 2020 o número total variou em torno de 450 mil pessoas (RIO DE JANEIRO, 2022), o que representa cerca de 13% da população economicamente ativa carioca. Em comparação com o Brasil, a cidade do Rio de Janeiro apresentou uma piora de seus indicadores neste quesito. Se entre 2013 e 2016 sua taxa média de desemprego estava consideravelmente abaixo em relação ao país, de 2017 a 2020 o quadro se inverteu, com a taxa média de desemprego do Rio ultrapassando a brasileira, 13% contra 12,6%, respectivamente (gráfico 2).

Gráfico 2: Taxa Média de Desemprego (%)

Fonte: Rio de Janeiro (2022).

Obviamente que este quadro geral do mercado de trabalho carioca tende a se traduzir, do ponto de vista social, em altos níveis de desigualdade, onde parcela considerável da população se encontra em situação de vulnerabilidade e pobreza.

De acordo com estudo elaborado pela então Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação (SMDEIS), utilizando-se de pesquisas e dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mesmo no período pré-pandemia o número de pessoas vulneráveis[3] na cidade do Rio de Janeiro apresentou um crescimento considerável. Entre o último trimestre de 2016 e o quarto trimestre de 2019, quase 500 mil cariocas foram incluídos nessa condição, saindo de pouco mais de 1,3 milhões de pessoas para cerca de 1,7 milhões, atingindo o pico no primeiro trimestre de 2020, no início da pandemia do Covid-19, com quase 1,8 milhões de cariocas em situação de vulnerabilidade (RIO DE JANEIRO, 2022).

Trazendo esses indicadores e elementos econômico-sociais para uma perspectiva territorial, ficam nítidas as profundas desigualdades que marcam a cidade do Rio de Janeiro, especialmente quando se analisam e relacionam a distribuição da população com as atividades econômicas e empregos no município.

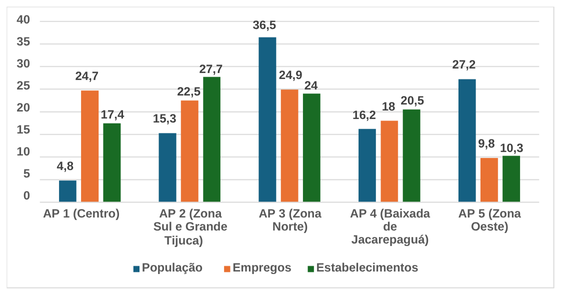

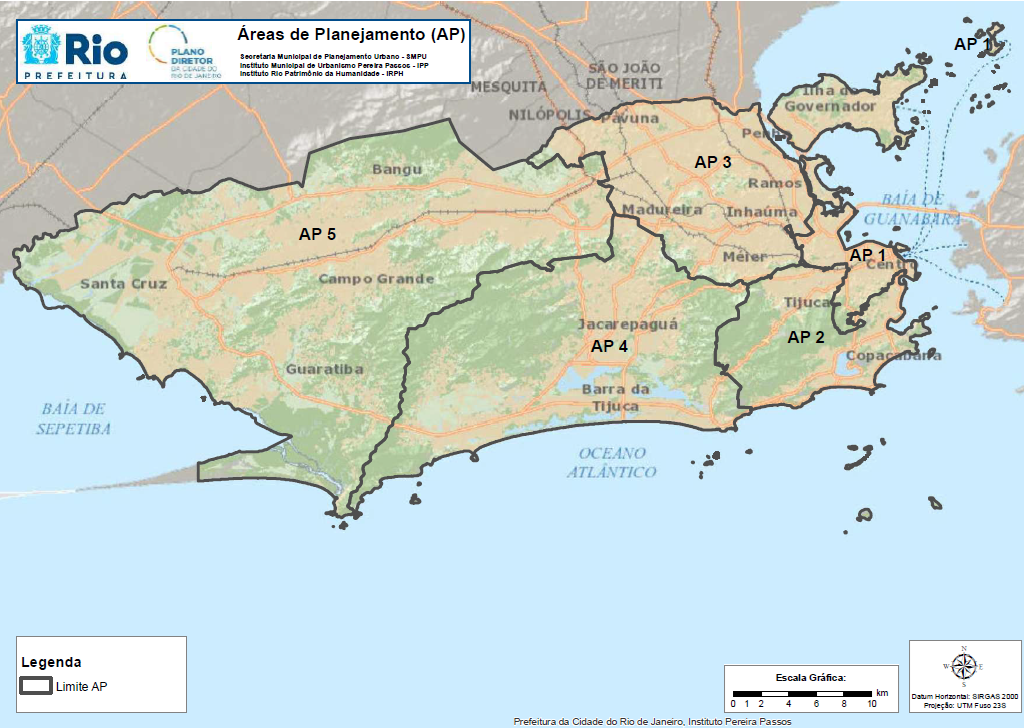

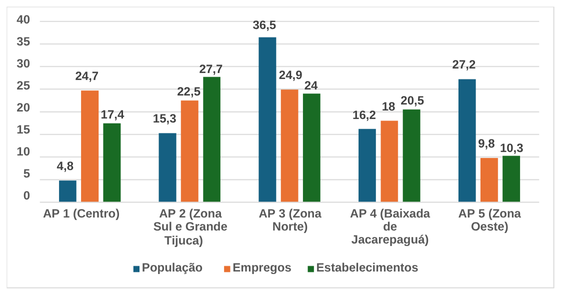

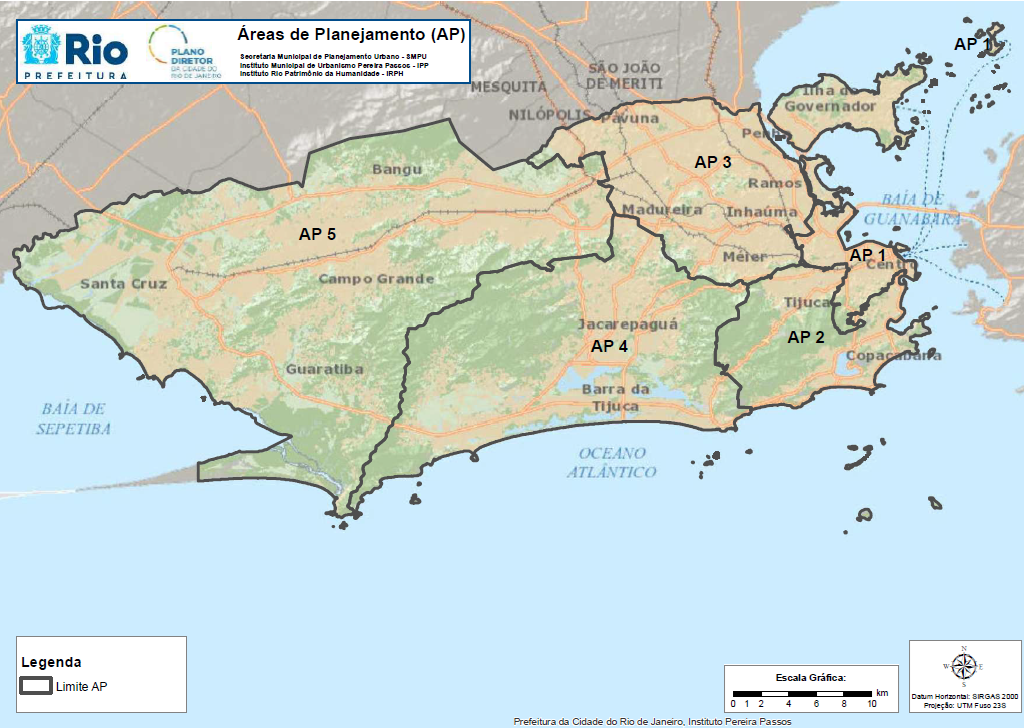

O gráfico 3 demonstra que, adotando como referência as Áreas de Planejamento (AP)[4] da cidade do Rio de Janeiro (ver figura 1), a maior parte da população carioca está localizada nas AP 3 e AP 5, Zona Norte e Zona Oeste (excluída a Barra da Tijuca e Jacarepaguá[5]), respectivamente, juntas respondendo por cerca de 63,7% da população total. No outro extremo aparece a AP 1, Centro, com a menor concentração populacional, não chegando a atingir 5%, enquanto que a AP 2 (Zona Sul e Grande Tijuca) e AP 4 (Baixada de Jacarepaguá) comportam por volta de 15% a 16% da população da cidade cada uma.

Já quando se analisa a atividade econômica e o mercado de trabalho, paradoxalmente, apenas 34,7% dos empregos formais do setor privado[6] e 34,3% dos estabelecimentos estão localizados nas AP 3 e 5, as mais populosas, enquanto que a AP 1, menos populosa, é a área de planejamento que sozinha concentra mais empregos e estabelecimentos na cidade. Assim como esta, as AP 2 e 4 também apresentaram participação maior nos empregos e estabelecimentos do que na população da cidade, embora com diferenças bem menores, sendo a AP 4 a que apresentou maior equilíbrio, com suas participações variando entre 16,2% (população) e 20,5% (estabelecimentos).

Gráfico 3: Distribuição Territorial da População (2020), dos Empregos do Setor Privado Formal[7] (2019) e Estabelecimentos (2019) por Área de Planejamento (AP) do Rio de Janeiro (%)

Fonte: Rio de Janeiro (2022).

Figura 1: Áreas de Planejamento (AP) do Município do Rio de Janeiro

Fonte: Rio de Janeiro (2024).

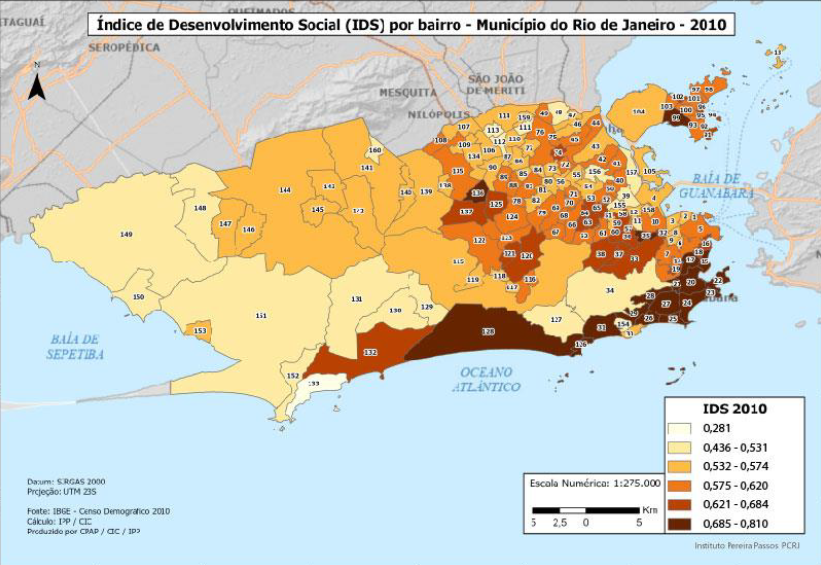

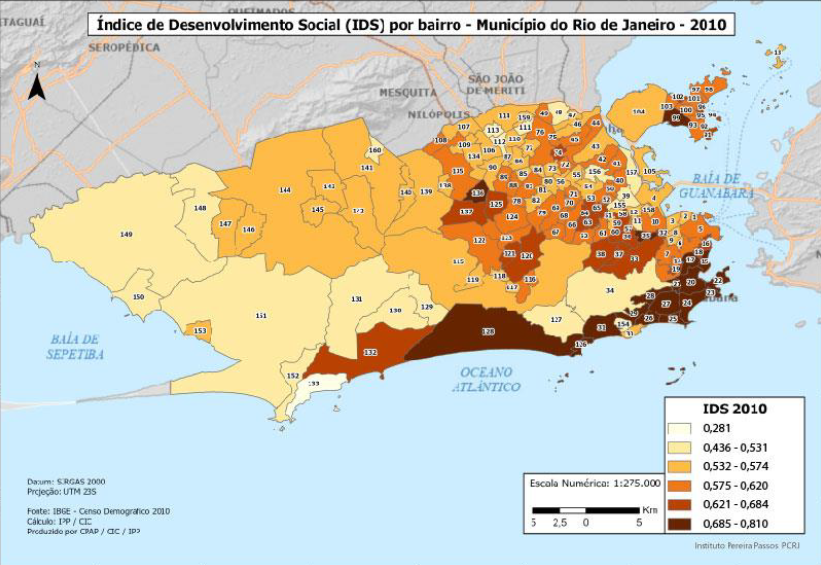

Em diálogo com indicadores sociais e urbanos, neste caso tendo como referência o Índice de Desenvolvimento Social (IDS)[8] elaborado pelo Instituto Pereira Passos (ver figura 2), percebe-se que os bairros localizados nas APs onde a participação populacional em muito supera a participação em empregos e estabelecimentos (AP 3 e 5) são justamente os que apresentam os piores indicadores no IDS. Por outro lado, os bairros com maiores IDS estão localizados, principalmente, na AP 2 e 4, com destaque para os bairros da Zona Sul da cidade e Barra da Tijuca.

Esses dados vistos em conjunto evidenciam um notório desequilíbrio na distribuição das atividades econômicas do município do Rio de Janeiro e uma desigualdade social e urbana profunda, com poucos bairros concentrando as melhores condições de vida, enquanto a maior parte da cidade ainda se encontra muito aquém, marcada por altos índices de informalidade no trabalho e precariedade urbana.

Desse modo, é possível afirmar que o principal desafio para se promover o desenvolvimento econômico e social na cidade do Rio de Janeiro passa, necessariamente, pelo desenvolvimento de suas forças produtivas a partir de um novo impulso de industrialização que se dê, prioritariamente, baseado numa distribuição mais equilibrada das atividades econômicas e na realização de grandes investimentos em múltiplos projetos capazes de avançar na direção da universalização e da equalização do acesso ao emprego, à infraestrutura, aos equipamentos e aos serviços urbanos de qualidade em todo o território municipal.

Figura 2: Mapa Índice de Desenvolvimento Social (IDS) por Bairros do Município do RJ - 2010

Fonte: Instituto Pereira Passos (2024).

- Por uma nova concepção estratégica de desenvolvimento: o projetamento como caminho

Uma vez compreendida a realidade em seus principais aspectos e contradições, o passo seguinte na tarefa de transformá-la exige, como fundamento, uma concepção científica capaz de apreender esse diagnóstico e convertê-lo em uma estratégia orientadora da ação política e institucional.

A proposição que sustenta este artigo se ancora metodologicamente na concepção materialista dialética e histórica, a qual enfatiza, de um lado, a interação entre ser humano e natureza, conformando as forças produtivas; e, de outro, as interações no interior da própria sociedade, que configuram as relações sociais. Essas duas dimensões, vistas sob o prisma da produção, se articulam e acabam por conformar uma base material, entendida como [infra]estrutura[9], sobre a qual se ergue a superestrutura, que compreende, entre outros elementos, a esfera política e institucional. No entanto, é importante considerar que a superestrutura não apenas decorre da [infra]estrutura, mas, dialeticamente, também exerce sobre ela, influência recíproca.

De acordo com a concepção materialista da história, o elemento determinante final na história é a produção e reprodução da vida real. […] As condições econômicas são a infra-estrutura, a base, mas vários outros vetores da superestrutura (formas políticas da luta de classes e seus resultados, a saber, constituições estabelecidas pela classe vitoriosa após a batalha, etc., formas jurídicas e mesmo os reflexos destas lutas nas cabeças dos participantes, como teorias políticas, jurídicas ou filosóficas, concepções religiosas e seus posteriores desenvolvimentos em sistemas de dogmas) também exercitam sua influência no curso das lutas históricas e, em muitos casos, preponderam na determinação de sua forma. Há uma interação entre todos estes vetores entre os quais há um sem número de acidentes (isto é, coisas e eventos de conexão tão remota, ou mesmo impossível, de provar que podemos tomá-los como não-existentes ou negligenciá-los em nossa análise), mas que o movimento econômico se assenta finalmente como necessário. (Engels, 1890, grifo nosso)

É considerando esse espaço de relativa autonomia da capacidade de elaboração e intervenção humana no curso da realidade material, entendendo a política como superestrutura e terreno da possibilidade de tomada de “consciência dos problemas e dos conflitos” na sociedade, no sentido de “solucioná-los” (Lefebvre, 2020, p. 214-215; Boa Nova, 2024a), que este artigo objetiva contribuir para a formulação de uma nova concepção estratégica de intervenção político-institucional orientada à transformação dos processos de produção, circulação e distribuição dos bens e serviços na sociedade, ou nos termos de Engels, dos processos de “produção e reprodução da vida real” (Engels, 1890).

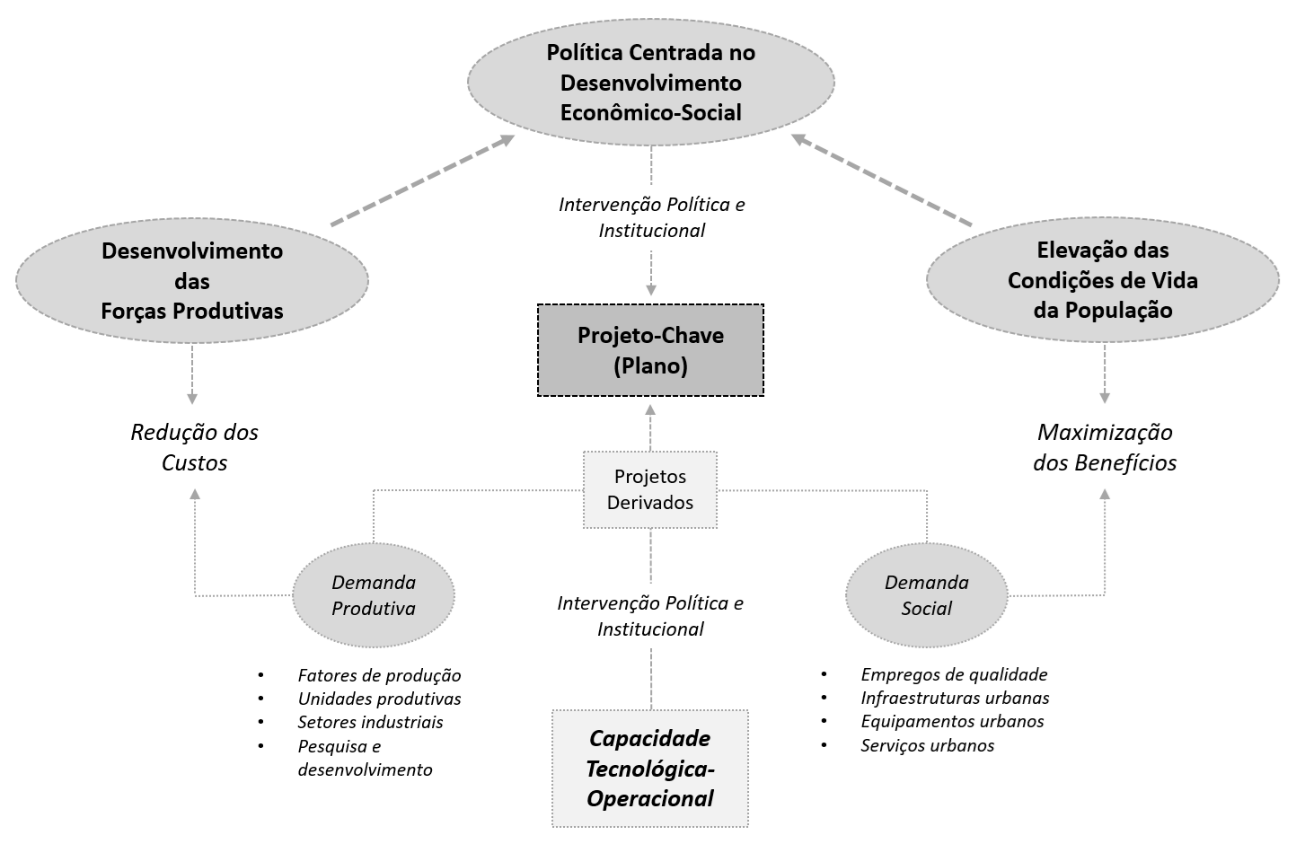

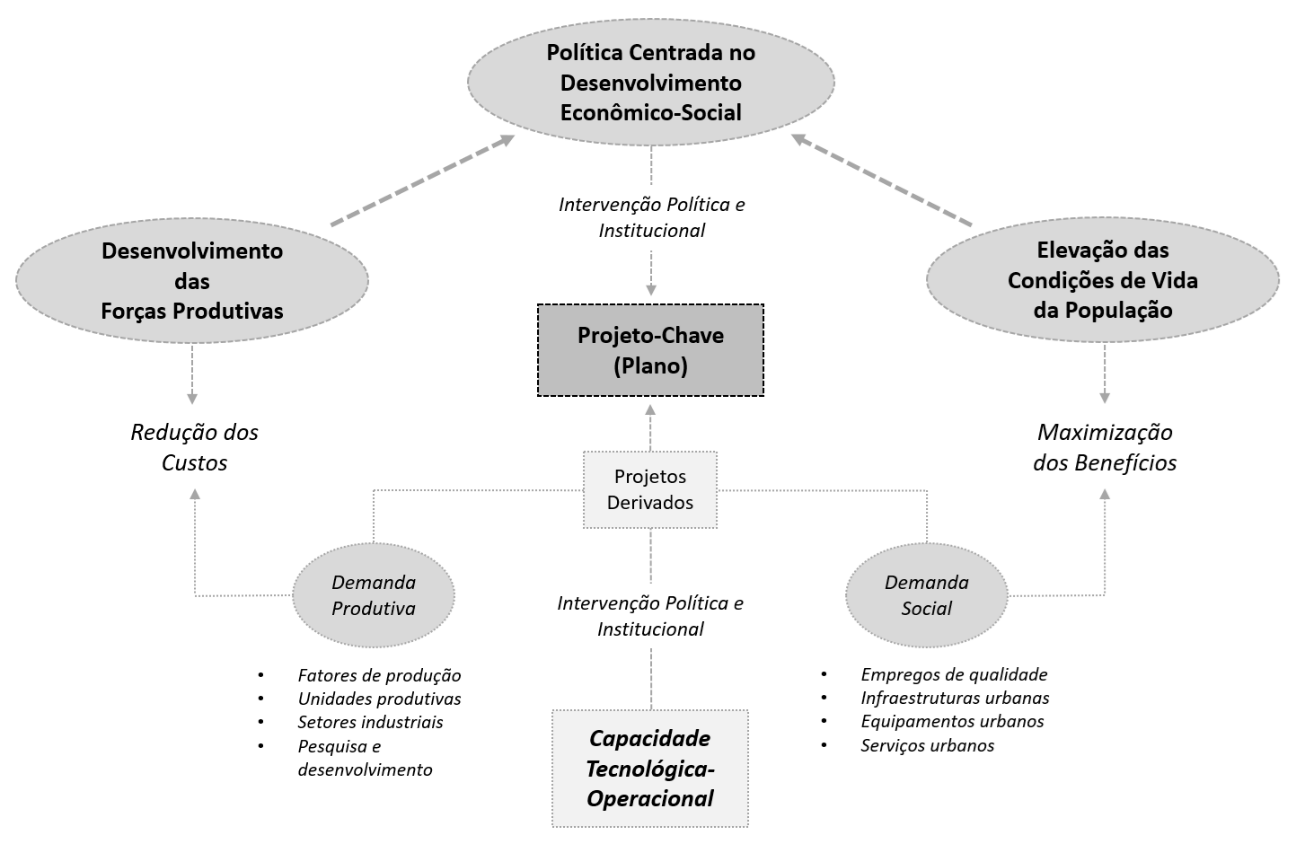

Como já indicado, para ter efetividade no enfrentamento das principais contradições em questão no Rio de Janeiro, tal estratégia deve articular, de forma indissociável, o desenvolvimento das forças produtivas e a elevação das condições de vida da população. Deve conceber o avanço da capacidade produtiva como requisito material indispensável para sustentar e ampliar essa melhoria no âmbito da reprodução da vida social.

Nesse sentido, a opção feita neste ensaio é por se utilizar do conceito de projetamento, elaborado por Rangel (2012) ainda em meados do século passado, mas recentemente enriquecido e atualizado por Elias Jabbour e pesquisadores associados por meio de aportes sobre a “Nova Economia do Projetamento” (Jabbour et al., 2024; Jabbour & Capovilla, 2024; Jabbour et al., 2023; Jabbour & Moreira, 2023; Jabbour et al., 2020), como elemento basilar dessa proposta de estratégia voltada ao desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro, e também do Brasil, para as próximas décadas.

A contribuição proporcionada pela utilização do conceito de projetamento se dá, em primeiro lugar, pelo reconhecimento da posição estratégica exercida pelos projetos como instrumento de intervenção política e institucional na dinâmica do desenvolvimento econômico e social. Mais do que, por exemplo, leis e planos, em maior contato com o domínio das abstrações, do diagnóstico, da sistematização e elaboração de conceitos, proposição de diretrizes, normas e princípios, os projetos localizam-se na zona da prática, da intervenção direta nos processos de produção (de bens e serviços) e reprodução (social) propriamente ditos.

[...] o projeto é, ou pode ser, a confirmação, pela prática, da justeza do plano, do planejamento enquanto produto do conhecimento humano transformado em intervenção humana na realidade, na natureza e na própria sociedade, através do projeto. Sem plano, o projeto perde em coerência e tem seu potencial limitado – “isolado, nada significa” (Rangel, 2012, p. 195) –, mas é por meio do projeto que a planificação adquire a oportunidade de se confirmar e se consolidar enquanto dinâmica e enquanto processo. (Boa Nova, 2024a, p. 62)

Uma segunda contribuição do conceito de projetamento se refere à identificação, por parte de Rangel (2012) de duas categorias, o custo e o benefício, como componentes fundamentais do projeto. Basicamente, os custos se referem aos recursos consumidos na execução de um projeto, aos fatores de produção, para usar um termo da microeconomia neoclássica, ou às despesas, numa visão contábil e financeira da atividade produtiva. Enquanto que os benefícios são os recursos produzidos, criados na execução do projeto – são os produtos propriamente ditos, ou as receitas, novamente numa linguagem contábil-financeira, que deverão atender as necessidades e demandas sociais por tais produtos na forma de bens e serviços.

De modo que, por um lado, o projetamento tem como tarefa reduzir ao máximo possível os custos do projeto. O que deve se dar através do desenvolvimento das forças produtivas mensurado na elevação da produtividade do trabalho – capacidade de se produzir mais com menor ou igual quantidade de trabalho, o que reduz o valor e consequentemente o custo dos produtos finais. Por outro lado, o projetamento tem como tarefa aumentar ao máximo possível os benefícios do projeto, ou seja: “maximizar o benefício” (Rangel, 2012, p. 405). O que requer uma pesquisa permanente da demanda social, em constante evolução, e “meios e modos de especificar e quantificar o produto a ser obtido” a fim de “produzir bens necessários [...] à satisfação de uma necessidade” – que possuam, portanto, utilidade e contribuam para que a “estrutura da demanda” seja correspondida por uma “estrutura da oferta” (Rangel, 2012, p. 405).

Não basta, portanto, multiplicar a produção de bens, mas produzir bens necessários. O país não se enriquece pela simples expansão do volume físico de sua produção, se o acréscimo não corresponder à satisfação de uma necessidade qualquer, se não contiver utilidade. [...] Toda economia tem sempre o que convencionamos chamar de ‘estrutura da demanda’, à qual deve corresponder uma ‘estrutura da oferta’. A execução de novo projeto não se torna necessária, a menos que descubramos discrepância entre as duas – discrepância atual ou potencial. (Rangel, 2012, p. 405-406)

É justamente a discrepância entre as estruturas de demanda e oferta que dá origem às “oportunidades de inversão” (Rangel, 2012, p. 406) como meio de suprir a sociedade com os bens e serviços de que necessita. O projeto, nesse contexto, configura-se como a forma através da qual a inversão se materializa (Rangel, 2012, p. 282). Para o projetista, cuja atuação deve garantir cientificidade à alocação dos recursos, essas estruturas são um dado objetivo: não lhe cabe julgá-las, mas sim conhecê-las por meio da pesquisa (Rangel, 2012, p. 406), de modo que os investimentos realizados se traduzam em utilidade social e, portanto, em benefícios coletivamente apropriáveis. Em outras palavras, a função do projetamento pode ser entendida como a busca por respostas a duas questões práticas fundamentais: “O que produzir?” e “Como produzir?”. A primeira remete à necessidade de ordenar a alocação dos recursos, isto é, decidir em que projetos investir com vistas à maximização dos benefícios sociais. A segunda refere-se à definição da técnica de produção, ou seja, à escolha da combinação de fatores que permita reduzir, tanto quanto possível, os custos de execução dos projetos.

A terceira dimensão do projetamento a ser absorvida na estratégia de desenvolvimento proposta através deste artigo provém da identificação de dois tipos de projetos: os projetos complexos, ou projetos-chave, termo que será aqui utilizado, e os projetos derivados, com ambos conformando uma dinâmica de desenvolvimento baseada em projetos que derivam mais projetos.

No que se refere aos primeiros projetos-chave, “Rangel estabelece uma relação de identidade relativa entre plano e projeto, e, mais que isso, o faz a partir de uma visão de processo do ato de projetar – isto é, visão de ‘projetamento’” (Boa Nova, 2024a, p. 230). São projetos dos quais, para frente, e para os quais, para trás, derivam uma série de múltiplos e diversos projetos – “projetos de demanda derivada” (Rangel, 2012, p. 396). Uma espécie de projeto-âncora, a partir do qual se ramificam muitos outros projetos menores que lhe dão contornos reais. A esse respeito, Rangel deu o seguinte exemplo:

Um projeto complexo como o Plano Nacional de Eletrificação permite, por exemplo, equacionar a procura de equipamento elétrico por um período considerável, desdobrando-se na criação da indústria correspondente, o que implicaria considerável economia de divisas. Essa indústria, filha da procura derivada dos projetos de eletricidade, poderia afigurar-se antieconômica se tivesse que trabalhar para um mercado desconhecido, mas revelar-se excepcionalmente econômica na outra hipótese. (Rangel, 2012, p. 281, grifo nosso)

Quanto aos projetos derivados, podem ser divididos em duas tipologias: os projetos de demanda derivada produtiva e os projetos de demanda derivada social. “No primeiro caso, tratam-se dos projetos de demanda ‘para trás’, voltados à formação de uma estrutura de oferta de bens e serviços produtivos que atendam à demanda do projeto complexo”. Podem ser desde fatores de produção, unidades produtivas, a setores industriais inteiros, atividades de pesquisa e desenvolvimento. Basicamente, buscam “oferecer respostas aos questionamentos de ‘como produzir tais projetos complexos?’; ‘que setores, ramos e atividades econômico-produtivas’, ou seja, ‘que projetos devem ser criados a fim de tornar possível a construção dos [projetos-chave]?’” – “o que se relaciona com a necessidade de produzir com o menor custo possível” (Boa Nova, 2024a, p. 240).

No segundo caso, dos projetos de demanda derivada social, “tratam-se dos projetos de demanda ‘para frente’, voltados à formação de uma estrutura de oferta de bens e serviços sociais que atendam à demanda dos projetos complexos”. Podem ser, portanto, produtos de consumo individual ou coletivos, como são, por exemplo, neste último caso, projetos de infraestrutura e equipamentos urbanos, envolvendo também a dimensão social da necessidade de geração de empregos. “Buscam, portanto, oferecer resposta aos questionamentos quanto a ‘o que produzir para realizar a finalidade do projeto complexo?’”, ‘que produtos – bens, serviços – ou “projetos urbanos devem ser criados?’” – “tal tarefa se relaciona com a necessidade de produzir o maior benefício possível” (Boa Nova, 2024a, p. 240-241).

[…] quanto à relação entre os projetos tidos como complexos e como derivados, […] pode-se identificar duas tipologias de projetamento: os formados por projetos de demanda produtiva e os formados por projetos de demanda social. Ambos se referem a demandas derivadas dos projetos complexos, e estes enquanto projetos-chave e em torno dos quais gravitam todos os outros (Boa Nova, 2024a, p. 239-240)

Por fim, uma quarta dimensão a ser incorporada se refere ao conceito de Nova Economia do Projetamento. Elaborado por Elias Jabbour ao analisar o processo de desenvolvimento chinês, este conceito traz consigo o destaque para os processos de inovação tecnológica – especialmente a partir da emergência da Inteligência Artificial (IA), Big Data e Internet das Coisas , tanto como elevação do domínio do ser humano sobre a natureza, desenvolvendo as forças produtivas (Jabbour & Capovilla, 2024), quanto como condição para emergência de novas e superiores formas de planificação econômica (Jabbour & Moreira, 2023). De modo que a inovação tecnológica não é só um meio para se elevar a produtividade do trabalho e a consequente capacidade de produção de riqueza. Ela se torna, também, instrumento que permite ampliar as condições de intervenção política e institucional nos processos de produção, circulação e distribuição na sociedade através da prática do projetamento: capacidade de dominar o processo de conceber projetos que demandam mais projetos, no sentido de promover o desenvolvimento econômico e social.

Figura 3: Concepção estratégica de desenvolvimento econômico e social baseada no conceito de projetamento

Fonte: elaboração própria.

- Proposta de estratégia de desenvolvimento econômico e social para o Rio de Janeiro: projetando o futuro da cidade

Apresentada a concepção estratégica de desenvolvimento fundamentada no conceito de projetamento, propõe-se, neste momento, aprofundar a reflexão e delinear alternativas e propostas de intervenção política e institucional nos processos de produção, circulação e distribuição no território do Rio de Janeiro, o que deve envolver a cidade, região metropolitana e mesmo o estado do Rio de Janeiro. Pretende-se, para isso, identificar o projeto-chave que deve orientar toda a abordagem, suas tarefas, eixos, diretrizes e estratégia, bem como os projetos derivados que lhe conferem contornos concretos e operacionais[10].

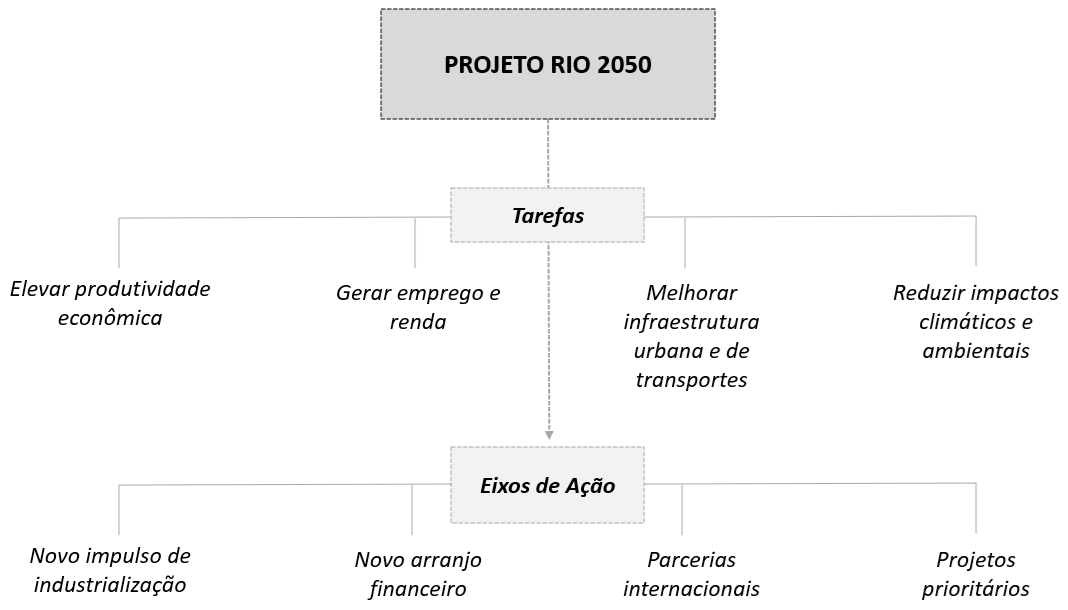

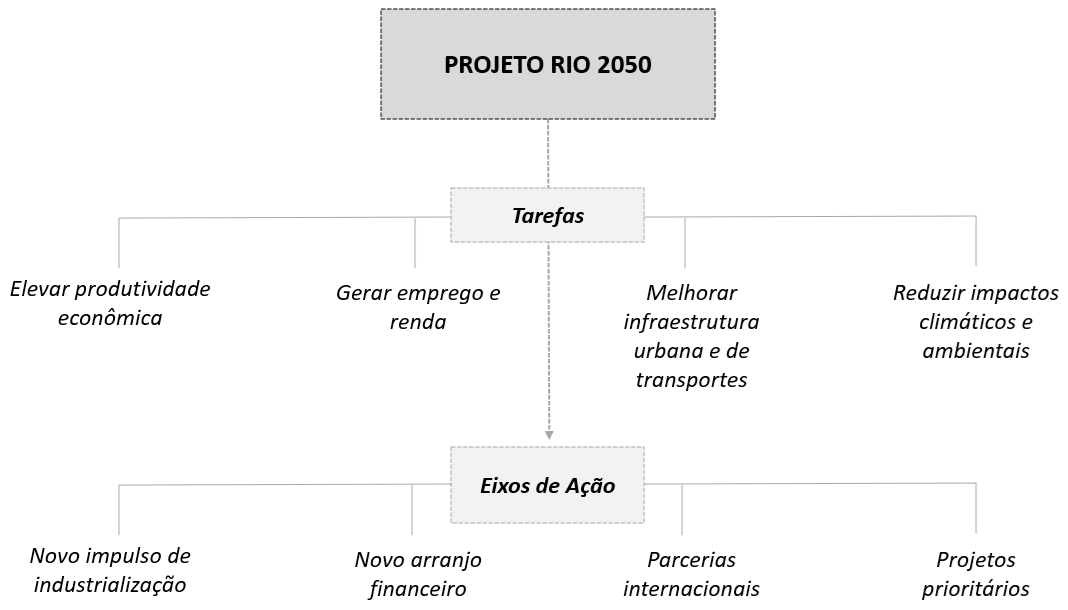

O ponto de partida consiste na definição do que se entende por projeto-chave, uma espécie de plano estruturador, a partir do qual se desdobrarão as demais formulações e ações propostas. Optou-se por adotar um “nome-slogan” capaz de contribuir para a mobilização da sociedade e das instituições político-governamentais e expressar, simultaneamente, as dimensões do tempo e do espaço: o território onde se pretende implementar as transformações, e a perspectiva histórica que orienta o planejamento do desenvolvimento a médio e longo prazo. Surge, assim, como primeira sugestão, o Projeto Rio 2050. Um projeto de futuro, ancorado nos desafios do presente, e com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro nas próximas décadas.

Com base no diagnóstico das principais contradições e obstáculos que hoje travam o desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro, de um lado uma demanda social crescente e acumulada por melhores condições de vida, de outro, a dificuldade em elevar o nível das forças produtivas locais, limitando a capacidade de geração de renda, riqueza, bens e serviços necessários ao atendimento dessas demandas, entende-se que o projeto-chave (ver figura 4) proposto deve se orientar por quatro tarefas principais.

Figura 4: Projeto-chave, tarefas e eixos estratégicos

Fonte: elaboração própria.

Vinculada ao imperativo de desenvolver as forças produtivas locais, a primeira e primordial tarefa, pré-condição para as demais, é a de elevar a produtividade econômica do Rio de Janeiro. Isto é, garantir o aumento da capacidade produtiva instalada em seu território a fim de criar as bases materiais que permitirão ofertar os bens e serviços na quantidade e qualidade suficientes para atender às necessidades sociais. A segunda tarefa concentra-se no enfrentamento do alto nível de informalidade e precarização do trabalho no Rio de Janeiro, assim como do desemprego e desalento, a partir da geração de emprego e renda, também em termos quantitativos e qualitativos. Ou seja, criar empregos de qualidade, com remunerações que garantam uma condição de vida digna, considerando o perfil e as características dos grupos e parcelas da sociedade que mais sofrem com a precarização e o desemprego.

A terceira tarefa visa oferecer resposta às desigualdades sociais que se manifestam a partir de uma intensa e flagrante desigualdade territorial no Rio de Janeiro, como foi demonstrado no diagnóstico da primeira seção do artigo. Tendo em vista o desequilíbrio na distribuição das atividades econômicas e a concentração dos melhores indicadores sociais em apenas uma pequena parcela territorial, notadamente na Zona Sul e Barra da Tijuca, torna-se tarefa de suma importância a melhoria das infraestruturas urbanas e de transporte em todo o território municipal e metropolitano.

A quarta tarefa considera a relação entre a sociedade e o meio ambiente no contexto das emergências climáticas que tem afetado todo o planeta e também o Rio de Janeiro de modo particular. Seja com recorrentes alagamentos nos períodos de chuva, deslizamentos, como também ondas de calor e temperaturas extremas, que afetam justamente os grupos sociais mais vulneráveis, com piores condições habitacionais e de renda, assim como a perspectiva de elevação do nível do mar. De modo que se coloca na ordem do dia promover políticas de redução dos impactos climáticos e ambientais no espaço urbano, vinculadas ao desafio da transição energética e da economia de baixo carbono.

Dessas tarefas desdobram-se os eixos de ação que devem nortear a estratégia geral de desenvolvimento do Rio de Janeiro. O primeiro e principal deles, e que remete à tarefa de elevar a capacidade produtiva, é a construção de um novo impulso de industrialização na cidade e região metropolitana do Rio e no território fluminense, impulso este que, a fim de obter maiores chances de êxito, deveria também abranger o Brasil e outras regiões do país, conformando uma nova divisão nacional e regional do trabalho onde o Rio estaria inserido cumprindo uma função dentre os demais.

A tarefa de desenvolver as forças produtivas leva ao segundo eixo, à necessidade de se estabelecer um novo arranjo financeiro capaz de garantir a viabilidade e sustentabilidade deste grande empreendimento que seria um novo impulso de industrialização. Ocorre que, dada as atuais restrições fiscais e a condução da política monetária nacional como esta vem sendo praticada pelo Banco Central, a União, os estados e os municípios brasileiros encontram-se de certa maneira “asfixiados” e com condições muito limitadas de promover os investimentos suficientes para a instalação de novas atividades produtivas.

Para além de uma elevação na capacidade de investimentos, por exemplo, do BNDES e empresas públicas estratégicas, como a Petrobras , ou mesmo a criação de novos bancos de desenvolvimento em nível estadual e municipal, como já existiu no Brasil durante o período nacional-desenvolvimentista do século XX, uma possibilidade para contornar essa situação dada a atual correlação de forças na política nacional poderia se dar através da construção e aprofundamento de parcerias internacionais, com países dispostos a realizar grandes investimentos no Brasil, especialmente investimentos produtivos, como na instalação de novas unidades industriais no país.

O quarto e último eixo se refere à elaboração e seleção de projetos considerados prioritários. Projetos que deverão garantir contornos mais concretos aos demais eixos citados, e que, portanto, deverão impulsionar a industrialização do Rio de Janeiro, pautar as parcerias internacionais através de investimentos considerados estratégicos para este fim, e enfrentar as desigualdades sociais e territoriais através da melhoria das infraestruturas urbanas e de transporte e da geração de emprego e renda.

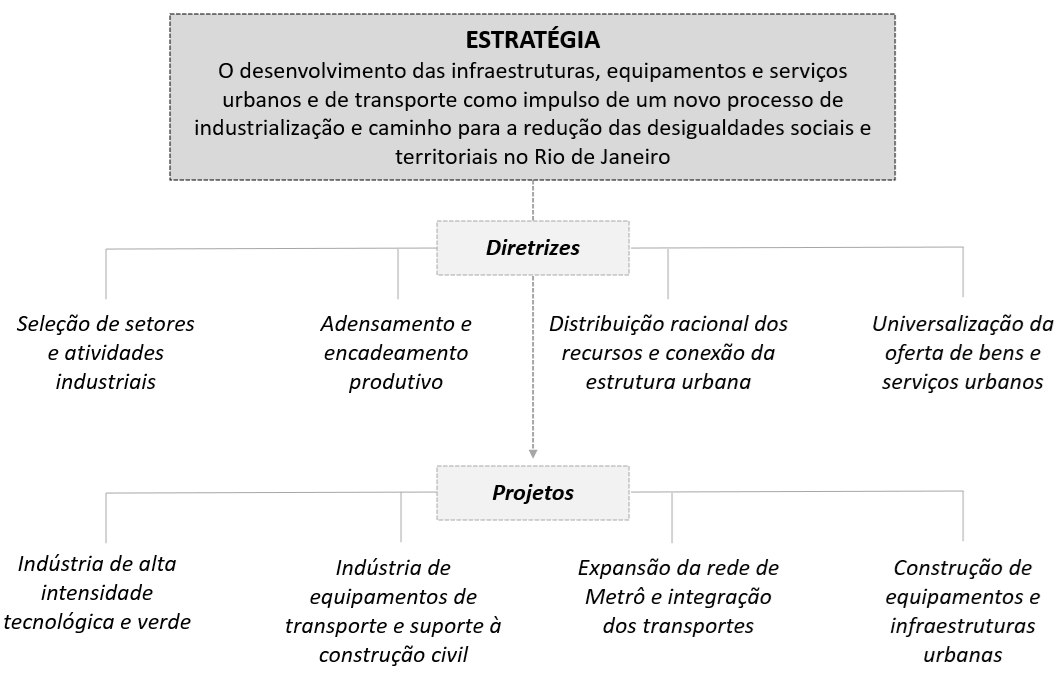

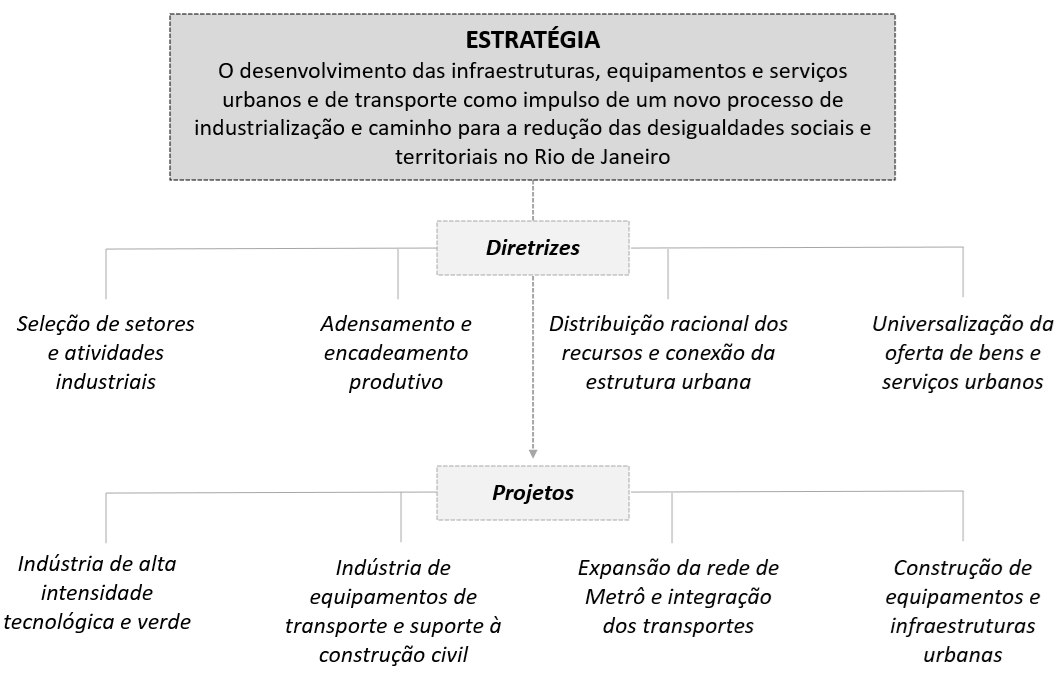

Baseado nessas tarefas e eixos de ação, a proposta do Projeto Rio 2050 tem como estratégia geral se utilizar do desenvolvimento das infraestruturas e equipamentos urbanos e de transporte como alavanca de um novo processo de industrialização e de redução das desigualdades sociais e territoriais[11] no Rio de Janeiro nas próximas décadas (figura 5). Isto é, construir um ambiente urbano qualitativamente superior tanto do ponto de vista econômico e da produtividade, atraindo novas indústrias e atividades econômicas, quanto numa perspectiva social e ambiental, elevando as condições de vida de sua população.

Para isso, foram indicadas quatro diretrizes. A primeira diretriz se refere ao processo de seleção dos setores e atividades industriais que deverão ser priorizados para se atingir o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social. Deve, para tanto, responder à questão: “que setores e atividades produtivas criar e estimular para garantir que a estratégia que define o Projeto Rio 2050 seja cumprida?”. Trata-se dos projetos derivados de demanda produtiva, citados na seção anterior. Assim como a segunda diretriz, promover o adensamento e o encadeamento produtivo, que se articula com a primeira, acrescentando as dimensões da localização e de processo das relações entre os setores e atividades industriais. Visa, a partir de um esforço de internalização da produção no território do Rio de Janeiro e de formação de clusters, preencher a matriz insumo-produto, garantindo a oferta de bens de produção, como máquinas, ferramentas, equipamentos e de insumos e matérias-primas necessários para atender às demandas produtivas e sociais.

Figura 5: Estratégia de desenvolvimento, diretrizes e projetos

Fonte: elaboração própria.

A terceira e a quarta diretriz encontram-se no âmbito dos projetos derivados de demanda social, referindo-se aos processos de produção e reprodução social no ambiente urbano. A terceira diretriz envolve a distribuição racional dos recursos e a conexão da estrutura urbana, a fim de equalizar as condições e externalidade urbanas nas diferentes áreas e bairros da cidade e região metropolitana, como , por exemplo, acesso a saneamento, equipamentos de saúde, educação, oferta de emprego, transporte de qualidade etc.

A quarta diretriz, relacionada à anterior, visa perseguir a universalização da oferta de bens e serviços sociais e urbanos no território do Rio de Janeiro. De modo que as rendas diferencial e de monopólio atreladas ao preço do uso do solo (Marx, 2017; Ribeiro, 1997) sejam dirimidas, e as desigualdades sociais vinculadas à dimensão territorial das desigualdades sejam profundamente reduzidas. Ambas fazem referência à esfera da distribuição e redistribuição da riqueza socialmente produzida, com atenção especial aos tipos de consumo que se dão de forma pública e coletiva – consumo do espaço e ambiente urbano, propriamente dito, através de seus equipamentos e infraestruturas urbanas e sociais.

Como último exercício deste ensaio propositivo, considerando as recentes formulações e proposições político-institucionais em âmbito nacional quanto ao desenvolvimento econômico e industrial do país evidenciadas no plano da Nova Indústria Brasil (BRASIL, 2025), optou-se por destacar projetos específicos que poderiam ser implementados, representativos da demanda produtiva e da demanda social e de conteúdo estratégico para a promoção do desenvolvimento econômico-social, portanto, para a efetivação do Projeto Rio 2050 e seus objetivos. São eles:

- Indústria de alta intensidade tecnológica e verde

Vinculada à missão 4 do plano da Nova Indústria Brasil (NIB), transformação digital da indústria para ampliar a produtividade, e à necessidade de desenvolver as forças produtivas e elevar a produtividade da economia do Rio de Janeiro, a construção de uma indústria de alta intensidade tecnológica adquire importância estratégica. Mais que indicar um setor ou atividade em específico, o essencial é considerar as transformações em curso no mundo, identificando indústrias e serviços produtivos emergentes de alto conteúdo tecnológico, que, além de elevar o produto e a renda gerada na cidade, desempenhe também um papel de facilitador do próprio processo de projetamento e de melhoria das condições sociais e ambientais do espaço urbano. São os casos das atividades relacionadas com os setores de Inteligência Artificial (IA), Big Data, Internet das Coisas, que podem ser apropriados pelas instituições públicas a partir de sua incorporação nos processos de governança, visando a construção de uma cidade inteligente, e da chamada indústria verde, voltada, por exemplo, à geração e armazenamento de energia limpa e renovável, eletrificação dos serviços e transportes e atividades de pesquisa e desenvolvimento em biotecnologia, o que se vincula à missão 5 da NIB: Bioeconomia, descarbonização e transição e segurança energéticas para garantir os recursos para as gerações futuras.

- Indústria de equipamentos de transporte e suporte à construção civil

Associada à missão 3 da NIB, relacionada à Infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis para a integração produtiva e o bem-estar nas cidades, visa contribuir para a produção de bens e serviços sociais e urbanos que permitirão universalizar o acesso e melhor distribuir os recursos no território da cidade e região metropolitana, torna-se imperativo promover a instalação de atividades de produção de equipamentos de transporte, relacionadas, principalmente, ao transporte ferroviário, como fabricação de trens, vagões, locomotivas, trilhos, dormentes, sistemas de tração e sinalização, equipamentos para sistema de controle e automação, e de suporte à construção civil – indústria de materiais de construção, componentes metálicos e estruturais, máquinas, equipamentos e ferramentas, elétrica, hidráulica e saneamento, logística –, tornando o Rio de Janeiro uma espécie de hub de setores e atividades essenciais para a realização de obras de infraestrutura, habitação, edificações públicas e de mobilidade, não só para a cidade e suas regiões de influência mas também para o Brasil como um todo.

- Expansão da rede de metrô e integração dos transportes

Também vinculada à missão 3 da NIB, o projeto 3 visa promover a conexão da complexa e desigual estrutura urbana e de suas múltiplas funções, usos e atividades dispostos no território. Considerando que as áreas com maior participação populacional são as que possuem menor participação na distribuição dos postos de trabalho, sendo o inverso verdadeiro, o que requer um sistema de mobilidade eficaz, faz-se necessário um projeto de expansão da rede de metrô, ainda muito aquém da demanda e atualmente abrangendo apenas uma parcela minoritária dos bairros e áreas do Rio de Janeiro e sua região metropolitana. Assim como a integração dos diferentes modais de transporte, principalmente as linhas do próprio metrô, do Bus Rapid Transit (BRT), do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e ciclovias, de modo a equalizar ao máximo o acesso, multiplicando e expandindo pelo território as externalidade positivas daí decorrentes.

- Construção de infraestruturas e equipamentos urbanos

Possivelmente o projeto mais importante, e que verdadeiramente dá sentido ao projeto-chave Rio 2050, é o de construção de infraestruturas e equipamentos urbanos, também atrelado à missão 3 da NIB. Atuando como espécie de viabilizador da oferta de serviços urbanos que atendam às diversas demandas sociais, este projeto assume uma dupla função. Serve de base para o desenvolvimento econômico-social ao criar, por um lado, as condições para a realização das atividades econômicas e, por outro, atende às necessidades sociais, garantindo qualidade de vida aos habitantes ao promover maior e melhor acesso aos benefícios sociais do ambiente urbano. Envolve, por exemplo, a construção de infraestruturas voltadas à oferta de serviços de utilidade pública, como eletricidade, comunicação, transporte público, abastecimento de água, saneamento, preservação ambiental, gestão de resíduos sólidos, prevenção de desastres, fornecimento de gás etc. ou projetos de obras públicas, como rodovias, pontes, túneis, barragens, sistemas de drenagem, calçamento, paisagismo. Além, por exemplo, de equipamentos educacionais: escolas de nível primário e secundário, creches, escolas técnicas e profissionalizantes, universidades; de saúde: postos médicos, hospitais, casas de cuidado e assistência social; culturais: teatros, cinemas, museus, bibliotecas, centros culturais e de entretenimento; de esporte: academias, arenas, campos, pistas, ginásios, estádios; públicos: parques, praças, jardins, monumentos; de consumo e negócios: centros comerciais, shoppings, mercados, centros de convenções e conferências; de transporte: estações de metrô, de ônibus, VLT, de trem, aeroportos, heliportos; e de segurança: postos policiais, de bombeiros e defesa civil.

Como dito, essas são proposições, indicações de caminhos que podem ser seguidos por meio da execução de políticas estruturantes comprometidas com a promoção do desenvolvimento econômico e social. É importante considerar os desafios que um projeto desse porte implica, tanto dos governos em suas variadas esferas, quanto das instituições públicas e de estado, que, para sua efetivação, deverão ser chamados a atuar com protagonismo e visão de médio e longo prazo. De todo modo, se espera que as ideias e propostas expostas neste artigo contribuam para estimular o debate e a elaboração de alternativas para a solução dos problemas mais urgentes da sociedade carioca, fluminense e brasileira.

- Conclusão

Mais que analisar criticamente uma realidade ou até mesmo identificar corretamente quais são as principais questões do nosso tempo e lugar, o mundo atual e seus desafios exigem dos cientistas sociais, sobretudo das ciências sociais aplicadas, como é o caso da economia política e do planejamento urbano e regional, a ousadia e a pretensão de oferecer respostas a essas questões com o claro objetivo de transformar essa mesma realidade. Se é certo que nem todas as ações tomadas neste sentido terão pleno êxito, e, portanto, incluem assumir riscos, mais certo é que se abster de propor alternativas concretas tenderá a ter consequências ainda piores a médio e longo prazo, com o aprofundamento das contradições já em curso.

Foi com esse espírito, que bem pode ser chamado de compromisso político e científico, que se propôs neste artigo o exercício de elaboração de uma estratégia de desenvolvimento econômico e social para o Rio de Janeiro para as próximas décadas, o ‘Projeto Rio 2050’. Sem pretensões de querer impor soluções ou desconsiderar a necessidade de um profundo e amplo debate a nível social sobre o tema, que envolva instituições, movimentos organizados e demais representações sociais a fim de elaborar uma estratégia de desenvolvimento, este artigo se propôs a atuar como uma espécie de ensaio, capaz de trazer novos elementos e estimular a qualificação do próprio debate, alimentando e gerando novas discussões como caminho para o consenso.

Tendo como objetivo principal enfrentar a condição de profundas desigualdades sociais que se manifestam territorialmente no ambiente urbano da cidade e suas áreas e regiões de influência, buscou-se, num primeiro momento, identificar a contradição principal e o respectivo aspecto principal dessa contradição no interior da sociedade, neste caso do Rio de Janeiro. Como foi já dito, da contradição entre a crescente e acumulada demanda social por melhores condições de vida e a incapacidade em gerar renda, riqueza, bens e serviços na quantidade e qualidade suficientes para atender a essas demandas sociais repousa a urgência de desenvolver as forças produtivas como aspecto principal do problema.

Diante desse quadro, foi feito um esforço de afirmação de uma concepção científica como fundamento para a conversão desse diagnóstico em uma estratégia orientadora da intervenção política-institucional no processo de desenvolvimento. Para isso utilizou-se o conceito de projetamento, dada sua capacidade de articular, de forma indissociável, o desenvolvimento das forças produtivas e a elevação das condições de vida da população ao conceber o avanço da capacidade produtiva como requisito material indispensável para sustentar e ampliar a melhoria no âmbito da reprodução da vida social.

Além disso, o conceito de projetamento permite conferir método e uma dimensão técnica do processo de formulação de uma estratégia de desenvolvimento baseada numa dinâmica onde projetos derivam outros projetos. Ao destacar a importância de se estabelecer um projeto-chave como espécie de âncora a partir da qual se ramificam muitos outros projetos derivados, de demanda produtiva e social, que lhe dão contornos reais, permite-se ampliar as condições de intervenção política e institucional nos processos de produção, circulação e distribuição da riqueza socialmente produzida no sentido de promover o desenvolvimento econômico e social.

Por fim, procurou-se esmiuçar o conteúdo do projeto-chave, o Projeto Rio-2050, e oferecer elementos mais bem definidos à proposta ao identificar tarefas, eixos de ação, diretrizes e projetos como meios para realizá-la. A essência dessa estratégia de desenvolvimento baseia-se, em síntese, na elaboração e execução de projetos de infraestrutura e equipamentos urbanos e de transporte como impulso de um novo processo de industrialização, adaptado aos desafios contemporâneos, e como caminho para o enfrentamento efetivo às marcantes desigualdades sociais e territoriais no Rio de Janeiro.

Considera-se que ao selecionar determinados setores e atividades produtivas, seja na indústria, seja de serviços, e incentivar sua reprodução a fim de, simultaneamente, gerar riqueza, criar empregos e atender à demanda por bens e serviços coletivos e individuais, pode-se estabelecer uma dinâmica de desenvolvimento de novo tipo, onde a centralidade da questão social, através do atendimento das demandas sociais, coaduna-se com a primazia da tarefa do desenvolvimento das forças produtivas, e se expressa sob a forma de um ambiente urbano socialmente mais equitativo e de maior qualidade para o Rio de Janeiro e seus habitantes.

Que deste ensaio, um primeiro passo, possam-se desdobrar novas ideias e proposições, caminhando no sentido do enfrentamento dos maiores desafios e problemas do nosso tempo, em especial para o Rio de Janeiro, síntese do Brasil.

Referências

BOA NOVA, Vitor. Socialismo chinês, do planejamento aos projetos urbanos e de transporte: a planificação do desenvolvimento (urbano-regional) desigual como expressão (territorial) da nova economia do projetamento. Tese (Doutorado em Planejamento Urbano e Regional) – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024a.

BOA NOVA, Vitor. O planejamento urbano-regional chinês como eixo de desenvolvimento econômico e social. Entre-Lugar, v. 15, n. 30, p. 203-227, 2024b.

BOA NOVA, Vitor. Socialismo, planificação do desenvolvimento desigual e a expressão territorial da nova economia do projetamento na China. Princípios, v. 43, n. 171, p. 75-93, 2025.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Nova indústria Brasil – forte, transformadora e sustentável: Plano de Ação para a Neoindustrialização 2024-2026 / Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), 1ª edição, revisada e atualizada. -- Brasília : CNDI, MDIC, 2025.

CANO, W. Desconcentração produtiva regional do Brasil 1970-2005. 1ª Edição. São Paulo: UNESP, 2008.

DINIZ, Clélio Campolina. Desenvolvimento poligonal no Brasil: nem desconcentração, nem contínua polarização. Nova Economia, v. 31, n. 1, p. 35-64, 1993.

ENGELS, Friedrich. Carta a Joseph Bloch, 21 de setembro de 1890. In: Marxists Internet Archive. [s.d.]. Disponível em: https://www.marxists.org/portugues/marx/1890/09/22.htm. Acesso em: 6 jun. 2025.

HASENCLEVER, L.; PARANHOS, J.; TORRES, R. Desempenho econômico do Rio de Janeiro: trajetórias passadas e perspectivas futuras. Dados – Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 55, n. 3, p. 681-711, 2012.

INSTITUTO PEREIRA PASSOS. Adaptação metodológica do IDS: rumo à análise comparativa com o Censo 2022. Nota técnica. Rio de Janeiro: IPP, 2024.

JABBOUR, Elias; BOA NOVA, Vitor; VADELL, Javier. The ‘Chinese Path’: uneven development, projectment, and socialism. Caderno Metrópoles, v. 26, n. 59, p. 377-399, 2024.

JABBOUR, Elias; CAPOVILLA, Cristiano. Pressupostos dialéticos acerca do socialismo e projetamento na China de hoje. Economia e Sociedade, v. 33, n. 3, p. e281848, 2024.

JABBOUR, Elias; DANTAS , Alexis; ESPÍNDOLA, Carlos e VELLOZO, Júlio. The (New) Projectment Economy as a Higher Stage of Development of the Chinese Market Socialist Economy. Journal of Contemporary Asia, v. 53, n. 5, p. 767–88, 2023.

JABBOUR, Elias; DANTAS, Alexis; ESPÍNDOLA, Carlos e VELLOZO, Júlio. A (Nova) Economia do Projetamento: o conceito e suas novas determinações na China de hoje. Geosul, v. 35, n. 77, p. 17-48, dez. 2020.

JABBOUR, Elias; MOREIRA, Uallace. From the national system of technological innovation to the “New Projectment Economy” in China. Brazilian Journal of Political Economy, v. 43, p. 543-563, 2023.

LEFEBVRE, Henri. O pensamento de Lênin. São Paulo: Lavrapalavra, 2020.

LESSA, Carlos. O Rio de todos os Brasis: uma reflexão em busca de auto-estima. Rio de Janeiro: Record, 2000.

MAO, Tsé-Tung. Sobre a prática e sobre a contradição. 1 ed. São Paulo: Expressão Popular, 1999.

MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro II: O processo de circulação do capital. São Paulo: Boitempo Editorial, 2014.

MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro III: O processo global da produção capitalista. São Paulo: Boitempo Editorial, 2017.

OSÓRIO, Mauro. Características e estratégia para a cidade e a região metropolitana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: CTPD (79ª Reunião), 07 nov. 2018. Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/6438610/4226413/79CaracteristicaseestrategiaparaacidadeearegiaometropolitanadoRiodeJaneiroMauroOsorio.pdf>. Acesso em: 20/05/2025.

OTTONI, B.; DUQUE, D.; ULYSSEA, G. “Mercado de Trabalho”, In: Mello, E. B.; Vieira, A. G.; Barboza, R. M. (orgs.), “Maravilhosa para todos: políticas públicas para o Rio de Janeiro”, p. 151-180. 2020.

RANGEL, Ignácio. Obras reunidas. Volume 1. 3 ed. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.

RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz. Dos cortiços aos condomínios fechados: as formas de produção da moradia na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997.

RIO DE JANEIRO (Município). Lei Complementar nº 270, de 16 de janeiro de 2024. Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro. Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 17 jan. 2024. Disponível em: https://doweb.rio.rj.gov.br. Acesso em: 28 maio 2025.

RIO DE JANEIRO (Município). Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação. Desenvolvimento econômico do Rio: diagnósticos e ações. Ano I. Rio de Janeiro: SMDEIS, 2022.

RIO DE JANEIRO (Município). Secretaria Municipal de Urbanismo. Diagnóstico intersetorial integrado da cidade do Rio de Janeiro. Relatório Técnico. Rio de Janeiro: SMU, 2018.

SILVA, R. D. Indústria e desenvolvimento regional no Rio de Janeiro 1990-2008. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012.

SINGER, André. Cutucando onças com varas curtas: o ensaio desenvolvimentista no primeiro mandato de Dilma Rousseff (2011-2014). Novos estudos CEBRAP, n. 102, p. 39-67, 2015.

Sobre os Autores

Vitor Boa Nova: Assessor de Projetos Especiais no Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP), doutor em Planejamento Urbano e Regional, mestre em Planejamento Urbano e Regional e especialista em Política e Planejamento Urbano pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Elias Jabbour: Presidente do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP). Professor Associado da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FCE-UERJ), do Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas (PPGCE-FCE-UERJ) e do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais (PPGRI-UERJ) Foi, entre 2023 e 2024 Consultor Sênior da Presidência do New Development Bank (Banco dos BRICS) e vencedor do Special Book Award of China concedido pela National Press and Publications Administration of the People's Republic of China.

Contribuições dos Autores

Conceituação, V.V.F.B.N, E.M.K.J; metodologia, V.V.F.B.N, E.M.K.J; análise formal, V.V.F.B.N, E.M.K.J; investigação, V.V.F.B.N, E.M.K.J; redação—preparação do rascunho original, V.V.F.B.N, E.M.K.J; redação—revisão e edição V.V.F.B.N, E.M.K.J. Todos os autores leram e concordaram com a versão publicada do manuscrito.

Conflitos de Interesse

Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

Sobre a Coleção Estudos Cariocas

A Coleção Estudos Cariocas (ISSN 1984-7203) é uma publicação de estudos e pesquisas sobre o Município do Rio de Janeiro, vinculada ao Instituto Pereira Passos (IPP) da Secretaria Municipal da Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Seu objetivo é divulgar a produção técnico-científica sobre temas relacionados à cidade do Rio de Janeiro, bem como sua vinculação metropolitana e em contextos regionais, nacionais e internacionais. Está aberta a quaisquer pesquisadores (sejam eles servidores municipais ou não), abrangendo áreas diversas - sempre que atendam, parcial ou integralmente, o recorte espacial da cidade do Rio de Janeiro.

Os artigos também necessitam guardar coerência com os objetivos do Instituto, a saber:

- Promover e coordenar a intervenção pública sobre o espaço urbano do Município;

- Prover e integrar as atividades do sistema de informações geográficas, cartográficas, monográficas e dados estatísticos da Cidade;

- Subsidiar a fixação das diretrizes básicas ao desenvolvimento socioeconômico do Município.

Especial ênfase será dada no tocante à articulação dos artigos à proposta de desenvolvimento econômico da cidade. Desse modo, espera-se que os artigos multidisciplinares submetidos à revista respondam às necessidades de desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro.

[1] Embora o diagnóstico das condições econômicas e sociais foque na cidade do Rio de Janeiro, a proposição de uma estratégia de desenvolvimento exposta neste artigo considera a região metropolitana e suas demais regiões de influência como parte integrante e como território potencial para sua efetivação. Parte, portanto, de uma perspectiva urbano-regional.

[2] Ver Cano (2008) quanto à desconcentração produtiva virtuosa que o país vivenciou na década de 1970, sobretudo a partir dos investimentos no âmbito do II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), e de caráter espúrio, com a neoliberalização pós-1990; e Diniz (1993), que trata da tendência de reconcentração industrial e formação de um desenvolvimento poligonal, em direção a cidades médias localizadas principalmente no interior paulista, Paraná, Santa Catarina e Triângulo Mineiro.

[3] Baseado no somatório de pessoas desocupadas, subocupadas, desalentadas, indisponíveis e ocupadas em atividades informais.

[4] As Áreas de Planejamento (AP) são unidades territoriais previstas na legislação urbanística carioca, reafirmadas no Art. 57 da Lei Complementar n° 270/2024, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro, como parte do ordenamento territorial e para efeito de controle do desenvolvimento urbano.

[5] Ao tempo de escrita deste artigo, estava em tramitação a Lei Complementar Nº 286. que a partir de 8 de Setembro de 2025, criou a área geográfica da Zona Sudoeste da Cidade do Rio de Janeiro, que abrange os bairros das Regiões Administrativas XVI, XXXIV e XXIV, que ora compõem a Área de Planejamento 4, desvinculando oficialmente a Barra da Tijuca e Jacarepaguá da Zona Oeste.

[6] Inclui empresas privadas, públicas e mistas e exclui empregos da Administração Pública Direta. Opção metodológica baseada no fato de que os vínculos empregatícios da Administração Pública Direta são atrelados ao endereço das sedes de seus respectivos órgãos, mesmo que seu exercício se dê em outra localidade, o que acabaria por comprometer a confiabilidade da análise territorial, conferindo um peso desproporcional à AP 1 em relação às demais.

[7] Ver nota de rodapé 3.

[8] O Índice de Desenvolvimento Social (IDS) foi inspirado no conhecido Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), calculado pela ONU/PNUD. Sua finalidade é medir o grau de desenvolvimento social de uma determinada área geográfica em comparação com outras e tem como base os resultados do Censo Demográfico, realizado pelo IBGE (Instituto Pereira Passos, 2024).

[9] Em alguns textos Karl Marx se refere a estrutura, enquanto em outros momentos aparece como infraestrutura, como na citação de Engels, na sequência.

[10] A opção feita para esta seção de caráter propositivo do artigo é de evitar reproduzir modelos já estabelecidos e consolidados, e partir do próprio diagnóstico da realidade concreta que se está analisando, de forma criativa e orientada pela concepção estratégica de desenvolvimento apresentada na seção anterior.

[11] A esse respeito, ver Boa Nova (2024b; 2025), onde se demonstra como o processo de desenvolvimento econômico e social chinês das últimas décadas se deu em grande parte baseado em projetos urbanos e de transporte, colocando-se como exemplo de experiência exitosa.