Volumen 13 Número 2 *Autor(a) correspondiente vitorvboanova@gmail.com Envío 14 jul 2025 Aceptación 06 sep 2025 Publicación 03 oct 2025 ¿Cómo citar? BOA NOVA, V. V. F., JABBOUR, E. M. K. ‘Projeto Rio 2050’: o projetamento como estratégia de desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro para as próximas décadas. Coleção Estudos Cariocas, v. 13, n. 2, 2025.

DOI: 10.71256/19847203.13.2.158.2025 El artículo fue originalmente enviado en PORTUGUÉS. Las traducciones a otros idiomas fueron revisadas y validadas por los autores y el equipo editorial. Sin embargo, para una representación más precisa del tema tratado, se recomienda que los lectores consulten el artículo en su idioma original.

| ‘Proyecto Río 2050’: el proyectamiento como estrategia para el desarrollo económico y social de Río de Janeiro en las próximas décadas ‘Project Rio 2050’: projectment as a strategy for Rio de Janeiro’s economic and social development in the coming decades ‘Projeto Rio 2050’: o projetamento como estratégia de desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro para as próximas décadas Vitor Vieira Fonseca Boa Nova1 y Elias Marco Khalil Jabbour2 1Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos, R. Gago Coutinho, 52 - Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, 22221-070, ORCID 0000-0003-0496-7465, vitorvboanova@gmail.com 2Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos y Universidade do Estado do Rio de Janeiro, R. Gago Coutinho, 52 - Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, 22221-070, ORCID 0000-0003-0946-1519, emkjabbour@gmail.com

ResumenEl artículo propone una estrategia de desarrollo económico y social para la ciudad de Río de Janeiro basada en el concepto de proyectamiento, articulando el desarrollo de las fuerzas productivas con la reducción de las desigualdades sociales y territoriales. A partir de un diagnóstico de las contradicciones estructurales de la ciudad, se delinea el “Proyecto Río 2050” como proyecto clave que orienta tareas, ejes, directrices y proyectos derivados. La propuesta busca reposicionar a Río como un núcleo dinámico en el proceso de desarrollo nacional, a través de un nuevo impulso de industrialización sustentado en la ejecución de proyectos urbanos y de transporte como vía hacia una ciudad más justa. Palabras clave: estrategia de desarrollo, proyectamiento, Río de Janeiro AbstractThis article proposes an economic and social development strategy for the city of Rio de Janeiro based on the concept of projectment, articulating the development of productive forces with the reduction of social and territorial inequalities. Starting from a diagnosis of the city's structural contradictions, it outlines “Projeto Rio 2050” as a key project that guides tasks, axes, guidelines, and derivative projects. The proposal seeks to reposition Rio as a dynamic center in the national development process, through a new wave of industrialization grounded in the implementation of urban and transport projects as a path toward a more just city.

Keywords: development strategy, projectment, Rio de Janeiro ResumoO artigo propõe uma estratégia de desenvolvimento econômico e social para o Rio de Janeiro com base no conceito de projetamento, articulando o desenvolvimento das forças produtivas à redução das desigualdades sociais e territoriais. A partir de um diagnóstico das contradições estruturais da cidade, delineia o “Projeto Rio 2050” como projeto-chave orientador de tarefas, eixos, diretrizes e projetos derivados. A proposta busca reposicionar o Rio como núcleo dinâmico no processo nacional de desenvolvimento, a partir de um novo impulso de industrialização baseado na execução de projetos urbanos e de transporte como caminho para a promoção de uma cidade mais justa.

Palavras-chave: estratégia de desenvolvimento, projetamento, Rio de Janeiro |

Introducción

Río de Janeiro es, posiblemente, la ciudad brasileña que más intensamente representa al país, símbolo de la identidad y del potencial nacional (Lessa, 2000). Ya sea en sus aspectos positivos, como los bellos y deslumbrantes paisajes que integran de forma singular lo urbano y lo natural, su riqueza cultural e histórica, su papel como capital del Imperio y de la República durante buena parte de la historia nacional, además de haber sido escenario de episodios políticos centrales, ya sea en sus aspectos negativos, como la violencia urbana y la actuación de organizaciones criminales, los elevados niveles de desigualdad social y económica, el proceso de desindustrialización y sus consecuencias, el desempleo y la informalidad en el mercado de trabajo y la precariedad en la infraestructura y en el acceso a bienes y servicios urbanos, aún insuficientes para atender la demanda de la población y distribuidos de forma desigual por el territorio.

Es como si Río fuera una especie de síntesis urbana de Brasil: muchos de sus principales problemas reflejan los del país, y los desafíos más urgentes enfrentados a nivel nacional también se manifiestan en su realidad local. De modo que caminar en el sentido de solucionar los problemas estructurales de la ciudad se presenta como parte fundamental del enfrentamiento de los grandes desafíos nacionales. Si, por un lado, la ausencia de una estrategia clara de desarrollo nacional puede limitar la capacidad de Río de Janeiro para superar sus impases, por otro, la construcción de un proyecto nacional de desarrollo necesariamente debe pasar por un proyecto específico para Río. Este, incluso, pudiendo funcionar como irradiador de tendencias y laboratorio de experiencias avanzadas para otras ciudades y regiones del país.

En este contexto, ante las profundas desigualdades económicas, sociales y territoriales que marcan la ciudad de Río de Janeiro y su entorno regional-metropolitano, más que elaborar un análisis crítico, este artículo tiene como objetivo hacer del ejercicio analítico un punto de partida para la proposición de estrategias para el enfrentamiento de sus principales problemas y desafíos. Se parte, pues, de una concepción científica que no se limita a la interpretación de la realidad, comprometiéndose sobre todo con la tarea de transformarla. Por eso el enfoque, en lo que se refiere a los referenciales teóricos, es por su utilización como herramienta analítico-propositiva, evitando elucubraciones académicas que podrían desviar de la finalidad aquí pretendida.

Se busca, así, reposicionar la ciudad en medio de las transformaciones en curso en el mundo contemporáneo, desde una perspectiva que reconozca la importancia de Río de Janeiro para el avance de un proyecto nacional de desarrollo. Estrategias que articulen, de forma simultánea, el desarrollo de las fuerzas productivas, visando la elevación de la productividad y capacidad de generación de riqueza y la universalización del acceso al empleo y a bienes y servicios urbanos y sociales, con miras a la reducción de las desigualdades en sus múltiples dimensiones y a la mejora de la calidad del ambiente urbano, englobando la dimensión ambiental y la relación de la sociedad con la naturaleza, al paso que lo urbano es un medio ambiente artificial.

Para ello, como método se realizó un análisis de indicadores, estudios y publicaciones académicas, así como documentos de entidades públicas municipales, que contribuyeron a la construcción de un diagnóstico básico de las condiciones económicas y sociales actuales de la ciudad y sus principales desafíos. Como ejercicio propositivo, se buscó, a partir de ese diagnóstico, presentar una concepción estratégica de desarrollo, discutiendo sus conceptos y categorías fundamentales. Por último, se profundizó la reflexión sobre alternativas y propuestas de intervención política e institucional, identificando tareas, ejes, directrices y proyectos considerados estratégicos para la promoción del desarrollo económico y social de Río de Janeiro en las próximas décadas.[1]

El desarrollo de las fuerzas productivas como precondición para el enfrentamiento de las desigualdades urbanas y sociales de Río de Janeiro

El desarrollo de las fuerzas productivas como precondición para el enfrentamiento de las desigualdades urbanas y sociales de Río de Janeiro

El primer paso para proponer la tarea de transformar la realidad es buscar comprenderla, no sólo en su apariencia, sino sobre todo en su esencia, capturando las principales contradicciones y los respectivos aspectos que las componen (Mao, 1999).

Con el fin de presentar un breve diagnóstico de la situación económica y social de Río de Janeiro, se puede afirmar que la contradicción principal del proceso de desarrollo de la ciudad y sus regiones de influencia actualmente reside en, de un lado, una demanda social creciente y acumulada por mejores condiciones de vida, lo que pasa por el acceso a empleos, infraestructuras, equipamientos y servicios urbanos de mayor calidad, y, de otro, una dificultad para elevar el nivel de las fuerzas productivas locales, especialmente en sectores y actividades claves, limitando la posibilidad de generación de renta, riqueza, bienes y servicios suficientes para atender las demandas sociales.

Si la ciudad, como una unidad nacional, no dispone de condiciones para crear/producir o adquirir/importar los bienes y servicios que dan sustentación material a los derechos y necesidades sociales, entonces el aspecto principal de esa contradicción principal reposa en la urgencia de desarrollar sus fuerzas productivas, cuantitativamente, confiriendo mayor capacidad de acumulación y reproducción en escala ampliada (Marx, 2014), y cualitativamente, a través de la formación de una estructura de oferta productiva que corresponda a la estructura de la demanda socialmente determinada.

Esta contradicción principal coloca objetivamente en el centro de la cuestión el tema de la industria y de la reindustrialización de la ciudad y del país como un todo, y, si queremos tratar en perspectiva histórica, es necesario tener en cuenta el proceso de desindustrialización que Río y Brasil experimentaron a partir de los años 1990 (Cano, 2008; Silva, 2012), aunque contando con ensayos desarrollistas en los dos primeros gobiernos de Lula y en el primer gobierno de Dilma (Singer, 2015), interrumpidos en los gobiernos de Temer y Bolsonaro y ahora retomado en el tercer mandato del presidente Lula.

Al paso que el proceso de desindustrialización puede ser comprendido como el factor primordial a partir del cual se desdoblan otras formas y aspectos que configuran la contradicción principal ya señalada. La fragilidad de la actividad industrial y productiva en la ciudad de Río de Janeiro provoca tanto un cuadro de desempleo estructural y de un mercado de trabajo, basado en gran parte en servicios volcados a ocupaciones precarias, informales y de baja remuneración (Hasenclever et.al., 2012), cuanto un estrangulamiento financiero, que incapacita al Estado, en sus niveles municipal, estatal y federal, para realizar inversiones suficientes en proyectos de infraestructura, equipamientos y servicios urbanos con el potencial de reducir las profundas desigualdades sociales y territoriales al promover mayor equidad entre los diversos barrios y áreas de la ciudad y en las condiciones de vida de su población.

El vaciamiento económico que Río de Janeiro viene experimentando a lo largo de las últimas cinco décadas fue, por ejemplo, el más intenso de las principales ciudades del país. Si en 1970 el PIB de Río representaba 12,8% del PIB nacional, en 2016 su participación se había reducido a sólo 5,2%, sufriendo una variación negativa de 59% durante ese período. A pesar de que esta fue una tendencia verificada en las capitales en modo general[2], incluso en São Paulo, que tuvo una variación negativa de 48,4% en la participación en el PIB nacional en este mismo período, fue Río de Janeiro, sin dudas, quien más sufrió (ver tabla 1).

Tabla 1: Variación de la participación relativa de las capitales entre 1970 y 2016 en el PIB Nacional

Capitales y Grandes Regiones | 1970 | 2016 | Variación 1970-2016 (%) |

Belo Horizonte | 2,09 | 1,41 | -32,5 |

Brasília | 1,26 | 3,76 | 198,4 |

Rio de Janeiro | 12,84 | 5,26 | -59,0 |

São Paulo | 21,23 | 10,96 | -48,4 |

Vitória | 0,44 | 0,35 | -20,5 |

Total de las Capitales | 49,2 | 32,9 | -33,1 |

Brasil | 100 | 100 | - |

Fuente: Río de Janeiro (2018).

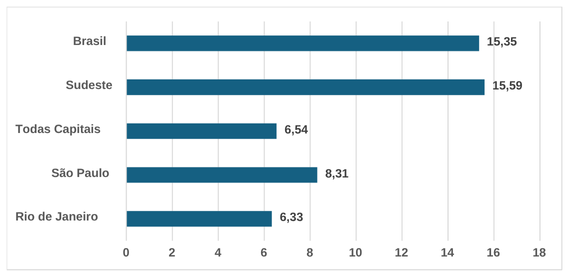

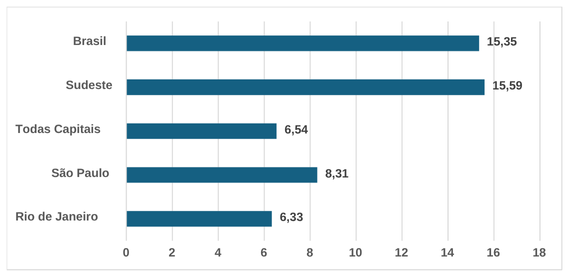

La débil actividad industrial de la ciudad de Río de Janeiro puede verificarse también a partir del análisis de la distribución porcentual de los empleos de actividades de la industria de transformación en comparación con Brasil, el Sudeste y todas las capitales del país en conjunto. En el año de 2017, mientras en Brasil y el Sudeste la participación de los empleos en la industria de transformación correspondieron, respectivamente, a 15,35% y 15,59% de los empleos totales, en la ciudad de Río de Janeiro esa participación fue de sólo 6,33%, por debajo de São Paulo, con 8,31%, e incluso del promedio de todas las capitales del país, 6,54% (gráfico 1) (Osório, 2018).

Gráfico 1: Participación (%) de los Empleos de la Industria de Transformación - 2017

Fuente: Osório (2018).

Como se dijo, los reflejos de esta condición se sienten en la estructura del mercado de trabajo carioca, con altos niveles de informalidad y desempleo, que alcanzan desigualmente a las clases y grupos sociales más vulnerables.

Ottoni et al. (2020) muestran que el mercado de trabajo de Río de Janeiro, en los últimos años, padece de serios problemas, incluyendo desempleo alto y, muchas veces, de largo plazo, además de una elevada informalidad. Antes de la pandemia, a finales de 2019, el desempleo ya era de 12% y afectaba desproporcionadamente a los más pobres, los negros, las mujeres, los menos escolarizados y los jóvenes. El porcentaje de desempleados en Río que buscaban empleo hacía más de un año saltó de 42,3% a finales de 2016, a 54,5% a finales de 2019. Los autores también muestran que el porcentaje de trabajadores ocupados en la informalidad era el mayor entre las capitales del Sur y del Sudeste a finales de 2019 (RÍO DE JANEIRO, 2022, p. 118).

La ciudad alcanzó la impresionante marca de más de 1 millón de trabajadores informales entre los años de 2017 y 2020, más de 1,1 millones en el último trimestre de 2019 y primero de 2020, con este número sólo reduciéndose durante el inicio de la pandemia (RÍO DE JANEIRO, 2022), cuando muchas actividades fueron interrumpidas como consecuencia y el flujo de personas fue drásticamente disminuido, afectando particularmente al mercado de trabajo informal.

Si en el período pre-pandemia, entre 2016 e inicio de 2020, el número de trabajadores cariocas ocupados varió entre 3 y 3,2 millones, el número de cariocas en edad activa y fuera de la fuerza de trabajo, individuos en edad para trabajar que no están empleados ni buscando empleo activamente, en el mismo período giró en torno a 2,2 millones (RÍO DE JANEIRO, 2022). Es decir, por cada trabajador ocupado existía aproximadamente 0,7 personas en edad activa fuera de la fuerza de trabajo.

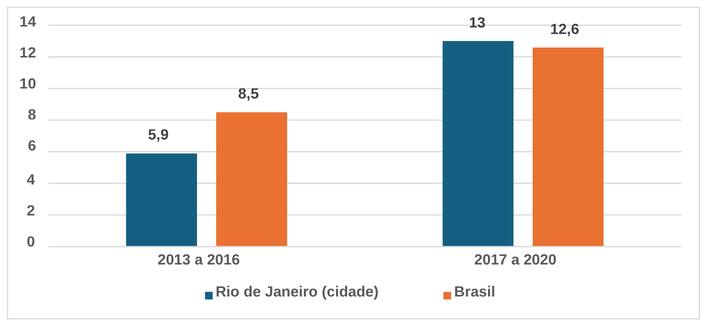

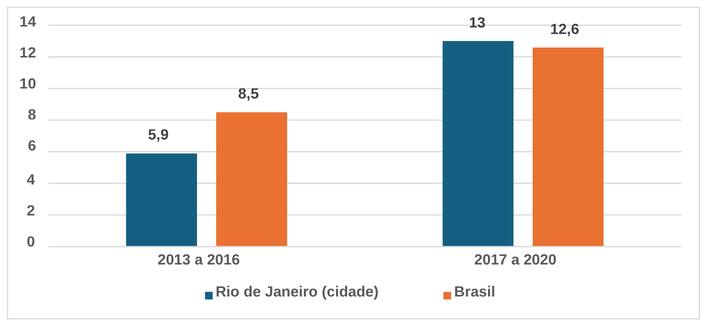

En cuanto a los trabajadores desocupados, personas en edad activa que no están trabajando, pero están disponibles y buscando empleo activamente, entre 2016 e inicio de 2020 el número total varió en torno a 450 mil personas (RÍO DE JANEIRO, 2022), lo que representa cerca de 13% de la población económicamente activa carioca. En comparación con Brasil, la ciudad de Río de Janeiro presentó un empeoramiento de sus indicadores en este aspecto. Si entre 2013 y 2016 su tasa media de desempleo estaba considerablemente por debajo en relación al país, de 2017 a 2020 el cuadro se invirtió, con la tasa media de desempleo de Río superando a la brasileña, 13% contra 12,6%, respectivamente (gráfico 2).

Gráfico 2: Tasa Media de Desempleo (%)

Fuente: Río de Janeiro (2022).

Obviamente que este cuadro general del mercado de trabajo carioca tiende a traducirse, desde el punto de vista social, en altos niveles de desigualdad, donde una parte considerable de la población se encuentra en situación de vulnerabilidad y pobreza.

De acuerdo con un estudio elaborado por la entonces Secretaría Municipal de Desarrollo Económico, Innovación y Simplificación (SMDEIS), utilizándose de investigaciones y datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), incluso en el período pre-pandemia el número de personas vulnerables[3] en la ciudad de Río de Janeiro presentó un crecimiento considerable. Entre el último trimestre de 2016 y el cuarto trimestre de 2019, casi 500 mil cariocas fueron incluidos en esa condición, saliendo de poco más de 1,3 millones de personas a cerca de 1,7 millones, alcanzando el pico en el primer trimestre de 2020, al inicio de la pandemia del Covid-19, con casi 1,8 millones de cariocas en situación de vulnerabilidad (RÍO DE JANEIRO, 2022).

Trayendo estos indicadores y elementos económico-sociales a una perspectiva territorial, quedan nítidas las profundas desigualdades que marcan la ciudad de Río de Janeiro, especialmente cuando se analizan y relacionan la distribución de la población con las actividades económicas y empleos en el municipio.

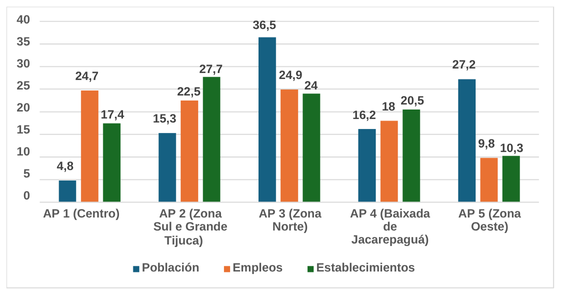

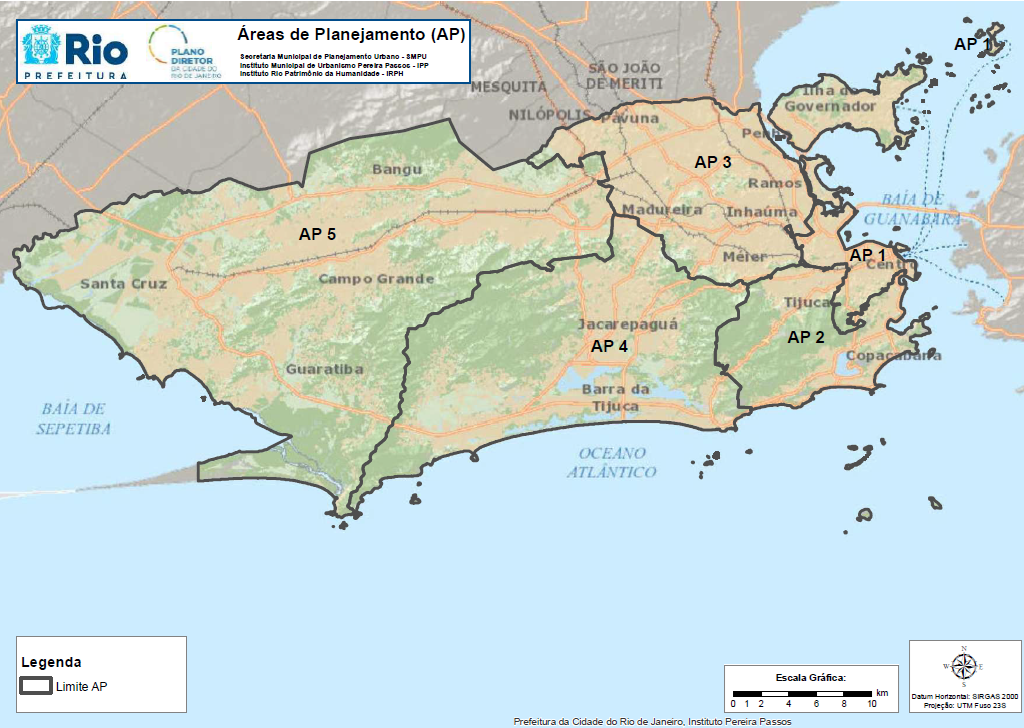

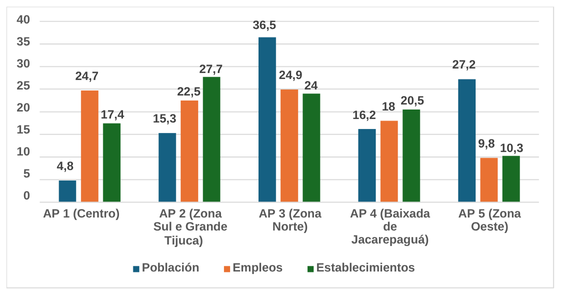

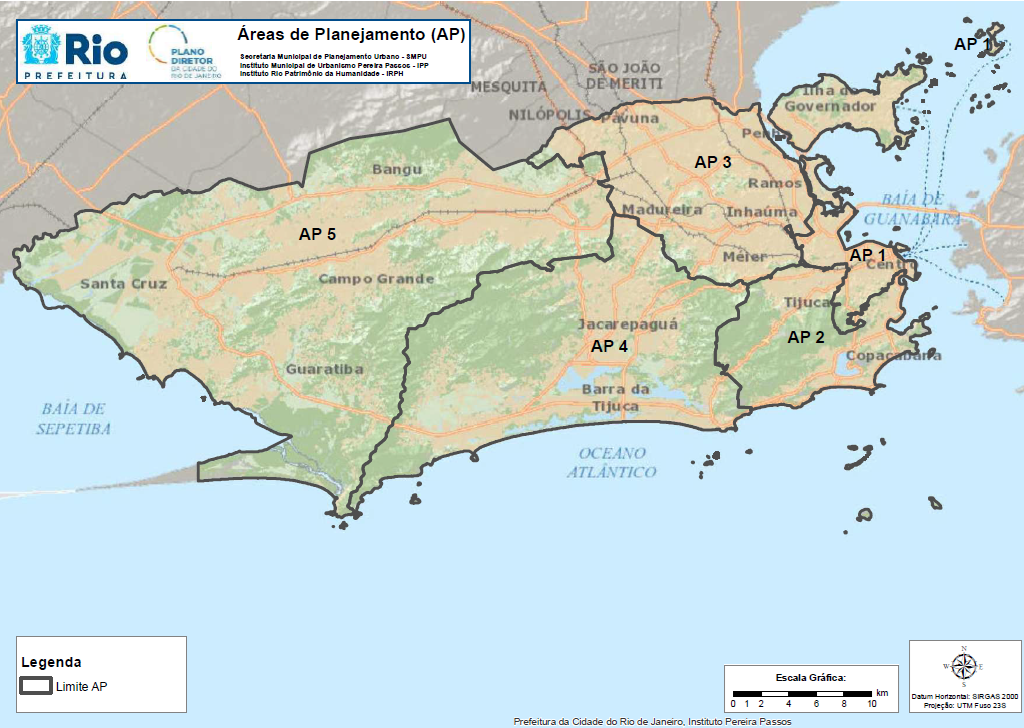

El gráfico 3 demuestra que, adoptando como referencia las Áreas de Planificación (AP)[4] de la ciudad de Río de Janeiro (ver figura 1), la mayor parte de la población carioca está localizada en las AP 3 y AP 5, Zona Norte y Zona Oeste (excluida Barra da Tijuca y Jacarepaguá[5]), respectivamente, juntas respondiendo por cerca de 63,7% de la población total. En el otro extremo aparece la AP 1, Centro, con la menor concentración poblacional, sin llegar a alcanzar 5%, mientras que la AP 2 (Zona Sur y Gran Tijuca) y AP 4 (Baixada de Jacarepaguá) comportan alrededor de 15% a 16% de la población de la ciudad cada una.

Ya cuando se analiza la actividad económica y el mercado de trabajo, paradójicamente, sólo 34,7% de los empleos formales del sector privado[6] y 34,3% de los establecimientos están localizados en las AP 3 y 5, las más poblosas, mientras que la AP 1, menos poblosa, es el área de planificación que sola concentra más empleos y establecimientos en la ciudad. Así como esta, las AP 2 y 4 también presentaron una participación mayor en los empleos y establecimientos que en la población de la ciudad, aunque con diferencias bien menores, siendo la AP 4 la que presentó mayor equilibrio, con sus participaciones variando entre 16,2% (población) y 20,5% (establecimientos).

Gráfico 3: Distribución Territorial de la Población (2020), de los Empleos del Sector Privado Formal[7] (2019) y Establecimientos (2019) por Área de Planificación (AP) de Río de Janeiro (%)

Fuente: Río de Janeiro (2022).

Figura 1: Áreas de Planificación (AP) del Municipio de Río de Janeiro

Fuente: Río de Janeiro (2024).

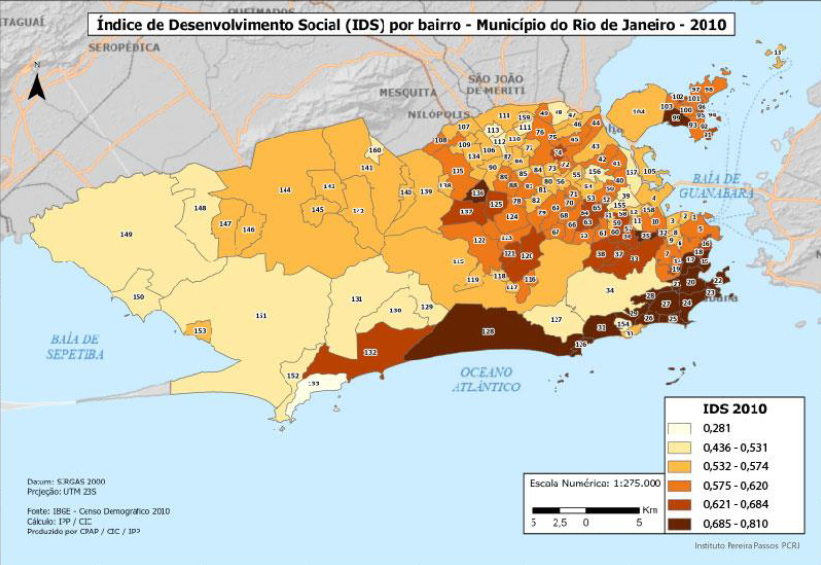

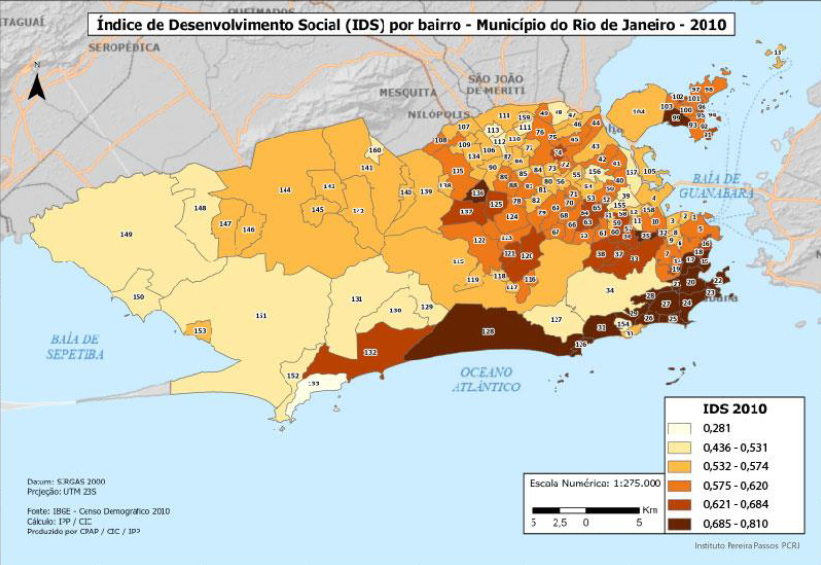

En diálogo con indicadores sociales y urbanos, en este caso teniendo como referencia el Índice de Desarrollo Social (IDS)[8] elaborado por el Instituto Pereira Passos (ver figura 2), se percibe que los barrios localizados en las APs donde la participación poblacional supera en mucho la participación en empleos y establecimientos (AP 3 y 5) son justamente los que presentan los peores indicadores en el IDS. Por otro lado, los barrios con mayores IDS están localizados, principalmente, en la AP 2 y 4, con destaque para los barrios de la Zona Sur de la ciudad y Barra da Tijuca.

Estos datos vistos en conjunto evidencian un notorio desequilibrio en la distribución de las actividades económicas del municipio de Río de Janeiro y una desigualdad social y urbana profunda, con pocos barrios concentrando las mejores condiciones de vida, mientras la mayor parte de la ciudad aún se encuentra muy lejos, marcada por altos índices de informalidad en el trabajo y precariedad urbana.

De este modo, es posible afirmar que el principal desafío para promover el desarrollo económico y social en la ciudad de Río de Janeiro pasa, necesariamente, por el desarrollo de sus fuerzas productivas a partir de un nuevo impulso de industrialización que se dé, prioritariamente, basado en una distribución más equilibrada de las actividades económicas y en la realización de grandes inversiones en múltiples proyectos capaces de avanzar en la dirección de la universalización y de la ecualización del acceso al empleo, a la infraestructura, a los equipamientos y a los servicios urbanos de calidad en todo el territorio municipal.

Figura 2: Índice de Desarrollo Social (IDS) por Barrios del Municipio de RJ - 2010

Fuente: Instituto Pereira Passos (2024).

Por una nueva concepción estratégica de desarrollo: el proyectamiento como camino

Una vez comprendida la realidad en sus principales aspectos y contradicciones, el paso siguiente en la tarea de transformarla exige, como fundamento, una concepción científica capaz de aprehender ese diagnóstico y convertirlo en una estrategia orientadora de la acción política e institucional.

La proposición que sustenta este artículo se ancla metodológicamente en la concepción materialista dialéctica e histórica, la cual enfatiza, de un lado, la interacción entre ser humano y naturaleza, conformando las fuerzas productivas; y, de otro, las interacciones en el interior de la propia sociedad, que configuran las relaciones sociales. Estas dos dimensiones, vistas bajo el prisma de la producción, se articulan y acaban por conformar una base material, entendida como [infra]estructura[9], sobre la cual se erige la superestructura, que comprende, entre otros elementos, la esfera política e institucional. Sin embargo, es importante considerar que la superestructura no solamente decurre de la [infra]estructura, sino, dialécticamente, también ejerce sobre ella, influencia recíproca.

De acuerdo con la concepción materialista de la historia, el elemento determinante final en la historia es la producción y reproducción de la vida real. […] Las condiciones económicas son la infra-estructura, la base, pero varios otros vectores de la superestructura (formas políticas de la lucha de clases y sus resultados, a saber, constituciones establecidas por la clase victoriosa después de la batalla, etc., formas jurídicas e incluso los reflejos de estas luchas en las cabezas de los participantes, como teorías políticas, jurídicas o filosóficas, concepciones religiosas y sus posteriores desarrollos en sistemas de dogmas) también ejercitan su influencia en el curso de las luchas históricas y, en muchos casos, preponderan en la determinación de su forma. Hay una interacción entre todos estos vectores entre los cuales hay un sin número de accidentes (esto es, cosas y eventos de conexión tan remota, o incluso imposible, de probar que podemos tomarlos como no-existentes o negligirlos en nuestro análisis), pero que el movimiento económico se asienta finalmente como necesario. (Engels, 1890, grifo nuestro)

Es considerando este espacio de relativa autonomía de la capacidad de elaboración e intervención humana en el curso de la realidad material, entendiendo la política como superestructura y terreno de la posibilidad de toma de “conciencia de los problemas y de los conflictos” en la sociedad, en el sentido de “solucionarlos” (Lefebvre, 2020, p. 214-215; Boa Nova, 2024a), que este artículo objective contribuir a la formulación de una nueva concepción estratégica de intervención político-institucional orientada a la transformación de los procesos de producción, circulación y distribución de los bienes y servicios en la sociedad, o en los términos de Engels, de los procesos de “producción y reproducción de la vida real” (Engels, 1890).

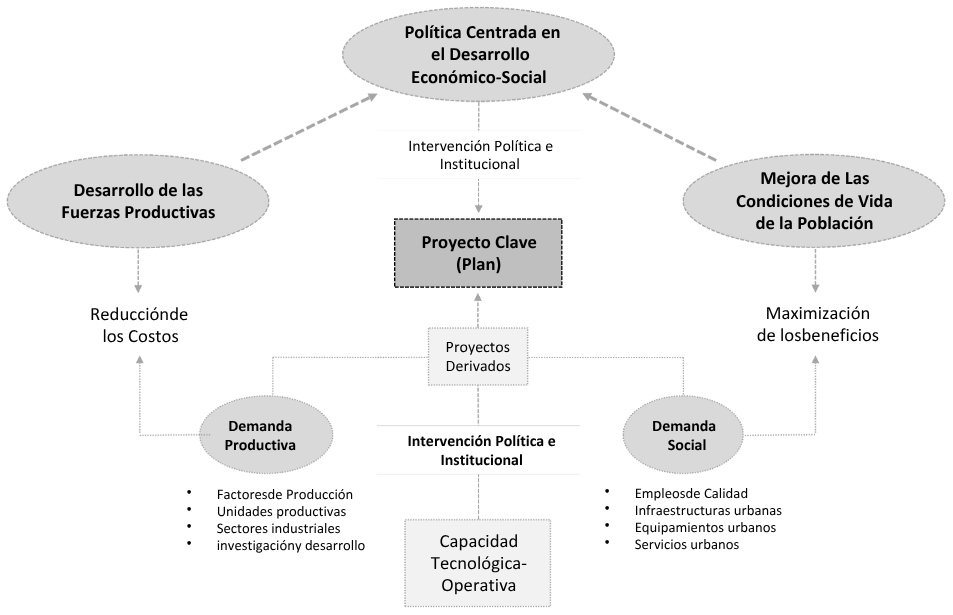

Como ya indicado, para tener efectividad en el enfrentamiento de las principales contradicciones en cuestión en Río de Janeiro, tal estrategia debe articular, de forma indisoluble, el desarrollo de las fuerzas productivas y la elevación de las condiciones de vida de la población. Debe concebir el avance de la capacidad productiva como requisito material indispensable para sostener y ampliar esta mejora en el ámbito de la reproducción de la vida social.

En este sentido, la opción hecha en este ensayo es por utilizarse del concepto de proyectamiento, elaborado por Rangel (2012) aún a mediados del siglo pasado, pero recientemente enriquecido y actualizado por Elias Jabbour e investigadores asociados por medio de aportes sobre la “Nueva Economía del Projetamiento” (Jabbour et al., 2024; Jabbour & Capovilla, 2024; Jabbour et al., 2023; Jabbour & Moreira, 2023; Jabbour et al., 2020), como elemento basal de esta propuesta de estrategia volcada al desarrollo económico y social de Río de Janeiro, y también de Brasil, para las próximas décadas.

La contribución proporcionada por la utilización del concepto de proyectamiento se da, en primer lugar, por el reconocimiento de la posición estratégica ejercida por los proyectos como instrumento de intervención política e institucional en la dinámica del desarrollo económico y social. Más que, por ejemplo, leyes y planes, que están en mayor contacto con el dominio de las abstracciones, del diagnóstico, de la sistematización y elaboración de conceptos, proposición de directrices, normas y principios, los proyectos se localizan en la zona de la práctica, de la intervención directa en los procesos de producción (de bienes y servicios) y de reproducción (social) propiamente dichos.

[...] el proyecto es, o puede ser, la confirmación, por la práctica, de la justeza del plan, de la planificación mientras producto del conocimiento humano transformado en intervención humana en la realidad, en la naturaleza y en la propia sociedad, a través del proyecto. Sin plan, el proyecto pierde en coherencia y tiene su potencial limitado – “aislado, nada significa” (Rangel, 2012, p. 195) –, pero es por medio del proyecto que la planificación adquiere la oportunidad de confirmarse y consolidarse mientras dinámica y mientras proceso. (Boa Nova, 2024a, p. 62)

Una segunda contribución del concepto de proyectamiento se refiere a la identificación, por parte de Rangel (2012) de dos categorías, el costo y el beneficio, como componentes fundamentales del proyecto. Básicamente, los costos se refieren a los recursos consumidos en la ejecución de un proyecto, a los factores de producción, para usar un término de la microeconomía neoclásica, o a los gastos, en una visión contable y financiera de la actividad productiva. Mientras que los beneficios son los recursos producidos, creados en la ejecución del proyecto – son los productos propiamente dichos, o los ingresos, nuevamente en un lenguaje contable-financiero, que deberán atender las necesidades y demandas sociales por tales productos en la forma de bienes y servicios.

De modo que, por un lado, el proyectamiento tiene como tarea reducir al máximo posible los costos del proyecto. Lo que debe darse a través del desarrollo de las fuerzas productivas mesurado en la elevación de la productividad del trabajo – capacidad de producir más con menor o igual cantidad de trabajo, lo que reduce el valor y consecuentemente el costo de los productos finales. Por otro lado, el proyectamiento tiene como tarea aumentar al máximo posible los beneficios del proyecto, es decir: “maximizar el beneficio” (Rangel, 2012, p. 405). Lo que requiere una investigación permanente de la demanda social, en constante evolución, y “medios y modos de especificar y cuantificar el producto a ser obtenido” a fin de “producir bienes necesarios [...] a la satisfacción de una necesidad” – que posean, por tanto, utilidad y contribuyan a que la “estructura de la demanda” sea correspondida por una “estructura de la oferta” (Rangel, 2012, p. 405).

No basta, por tanto, multiplicar la producción de bienes, sino producir los bienes necesarios. El país no se enriquece por la simple expansión del volumen físico de su producción, si el aumento no corresponde a la satisfacción de una necesidad cualquiera, si no contiene utilidad. [...] Toda economía tiene siempre lo que convencionamos llamar ‘estructura de la demanda’, a la cual debe corresponder una ‘estructura de la oferta’. La ejecución de un nuevo proyecto no se torna necesaria, a menos que descubramos discrepancia entre las dos – discrepancia actual o potencial. (Rangel, 2012, p. 405-406)

Es justamente la discrepancia entre las estructuras de demanda y oferta la que da origen a las “oportunidades de inversión” (Rangel, 2012, p. 406) como medio de suplir a la sociedad con los bienes y servicios que necesita. El proyecto, en este contexto, se configura como la forma a través de la cual la inversión se materializa (Rangel, 2012, p. 282). Para el proyectista, cuya actuación debe garantizar cientificidad a la asignación de los recursos, estas estructuras son un dato objetivo: no le cabe juzgarlas, sino conocerlas por medio de la investigación (Rangel, 2012, p. 406), de modo que las inversiones realizadas se traduzcan en utilidad social y, por tanto, en beneficios colectivamente apropiables. En otras palabras, la función del proyectamiento puede ser entendida como la búsqueda por respuestas a dos cuestiones prácticas fundamentales: “¿Qué producir?” y “¿Cómo producir?”. La primera remite a la necesidad de ordenar la asignación de los recursos, es decir, decidir en qué proyectos invertir con miras a la maximización de los beneficios sociales. La segunda se refiere a la definición de la técnica de producción, es decir, a la elección de la combinación de factores que permita reducir, tanto cuanto posible, los costos de ejecución de los proyectos.

La tercera dimensión del proyectamiento a ser absorbida en la estrategia de desarrollo propuesta a través de este artículo proviene de la identificación de dos tipos de proyectos: los proyectos complejos, o proyectos-clave, término que será aquí utilizado, y los proyectos derivados, con ambos conformando una dinámica de desarrollo basada en proyectos que derivan más proyectos.

En lo que se refiere a los primeros proyectos-clave, “Rangel establece una relación de identidad relativa entre plan y proyecto, y, más que eso, lo hace a partir de una visión de proceso del acto de proyectar – es decir, visión de ‘proyectamiento’” (Boa Nova, 2024a, p. 230). Son proyectos de los cuales, para adelante, y para los cuales, para atrás, derivan una serie de múltiples y diversos proyectos – “proyectos de demanda derivada” (Rangel, 2012, p. 396). Una especie de proyecto-ancla, a partir del cual se ramifican muchos otros proyectos menores que le dan contornos reales. A este respecto, Rangel dio el siguiente ejemplo:

Un proyecto complejo como el Plan Nacional de Electrificación permite, por ejemplo, equiparar la procura de equipamiento eléctrico por un período considerable, desdoblándose en la creación de la industria correspondiente, lo que implicaría considerable economía de divisas. Esta industria, hija de la procura derivada de los proyectos de electricidad, podría figurarse antieconómica si tuviera que trabajar para un mercado desconocido, pero revelarse excepcionalmente económica en la otra hipótesis. (Rangel, 2012, p. 281, grifo nuestro)

En cuanto a los proyectos derivados, pueden ser divididos en dos tipologías: los proyectos de demanda derivada productiva y los proyectos de demanda derivada social. “En el primer caso, se trata de los proyectos de demanda ‘para atrás’, volcados a la formación de una estructura de oferta de bienes y servicios productivos que atiendan a la demanda del proyecto complejo”. Pueden ser desde factores de producción, unidades productivas, a sectores industriales enteros, actividades de investigación y desarrollo. Básicamente, buscan “ofrecer respuestas a los cuestionamientos de ‘¿cómo producir tales proyectos complejos?’; ‘¿qué sectores, ramos y actividades económico-productivas’”, es decir, “‘¿qué proyectos deben ser creados a fin de tornar posible la construcción de los [proyectos-clave]?’” – “lo que se relaciona con la necesidad de producir con el menor costo posible” (Boa Nova, 2024a, p. 240).

En el segundo caso, de los proyectos de demanda derivada social, “se trata de los proyectos de demanda ‘para adelante’, volcados a la formación de una estructura de oferta de bienes y servicios sociales que atiendan a la demanda de los proyectos complejos”. Pueden ser, por tanto, productos de consumo individual o colectivos, como son, por ejemplo, en este último caso, proyectos de infraestructura y equipamientos urbanos, involucrando también la dimensión social de la necesidad de generación de empleos. “Buscan, por tanto, ofrecer respuesta a los cuestionamientos en cuanto a ‘¿qué producir para realizar la finalidad del proyecto complejo?’”, ‘¿qué productos – bienes, servicios – o “proyectos urbanos deben ser creados?’” – “tal tarea se relaciona con la necesidad de producir el mayor beneficio posible” (Boa Nova, 2024a, p. 240-241).

[…] en cuanto a la relación entre los proyectos tenidos como complejos y como derivados, […] puede identificarse dos tipologías de proyectamiento: los formados por proyectos de demanda productiva y los formados por proyectos de demanda social. Ambos se refieren a demandas derivadas de los proyectos complejos, y estos mientras proyectos-clave y en torno a los cuales gravitan todos los otros (Boa Nova, 2024a, p. 239-240)

Por último, una cuarta dimensión a ser incorporada se refiere al concepto de Nueva Economía del Proyectamiento. Elaborado por Elias Jabbour al analizar el proceso de desarrollo chino, este concepto trae consigo el destaque para los procesos de innovación tecnológica – especialmente a partir de la emergencia de la Inteligencia Artificial (IA), Big Data e Internet de las Cosas , tanto como elevación del dominio del ser humano sobre la naturaleza, desarrollando las fuerzas productivas (Jabbour & Capovilla, 2024), cuanto como condición para emergencia de nuevas y superiores formas de planificación económica (Jabbour & Moreira, 2023). De modo que la innovación tecnológica no es sólo un medio para elevar la productividad del trabajo y la consecuente capacidad de producción de riqueza. Ella se torna, también, instrumento que permite ampliar las condiciones de intervención política e institucional en los procesos de producción, circulación y distribución en la sociedad a través de la práctica del proyectamiento: capacidad de dominar el proceso de concebir proyectos que demandan más proyectos, en el sentido de promover el desarrollo económico y social.

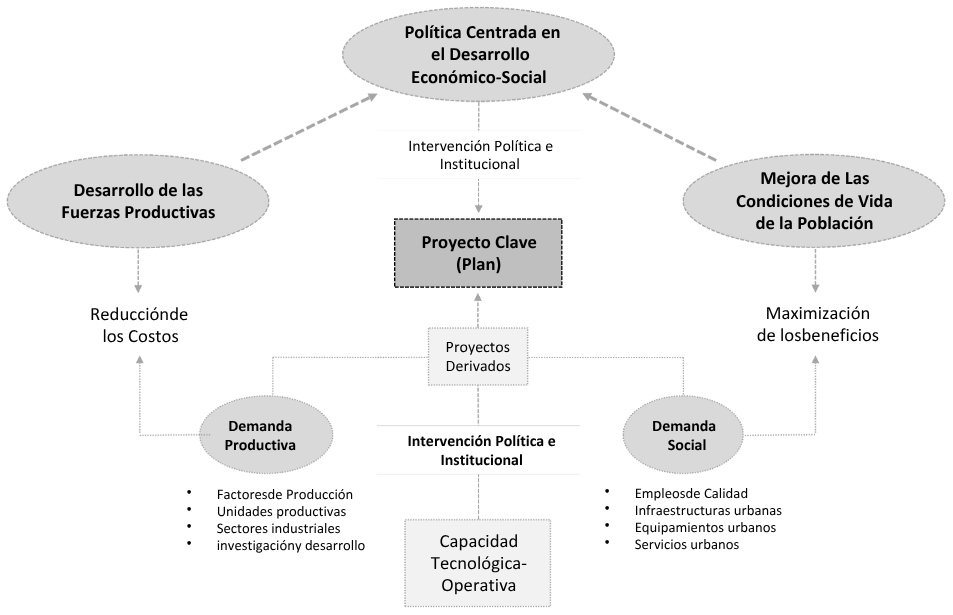

Figura 3: Concepción estratégica de desarrollo económico y social basada en el concepto de proyectamiento

Fuente: elaboración propia.

Propuesta de estrategia de desarrollo económico y social para Río de Janeiro: proyectando el futuro de la ciudad

Presentada la concepción estratégica de desarrollo fundamentada en el concepto de proyectamiento, se propone, en este momento, profundizar la reflexión y delinear alternativas y propuestas de intervención política e institucional en los procesos de producción, circulación y distribución en el territorio de Río de Janeiro, lo que debe involucrar a la ciudad, región metropolitana e incluso al estado de Río de Janeiro. Se pretende, para ello, identificar el proyecto-clave que debe orientar todo el abordaje, sus tareas, ejes, directrices y estrategia, así como los proyectos derivados que le confieren contornos concretos y operacionales[10].

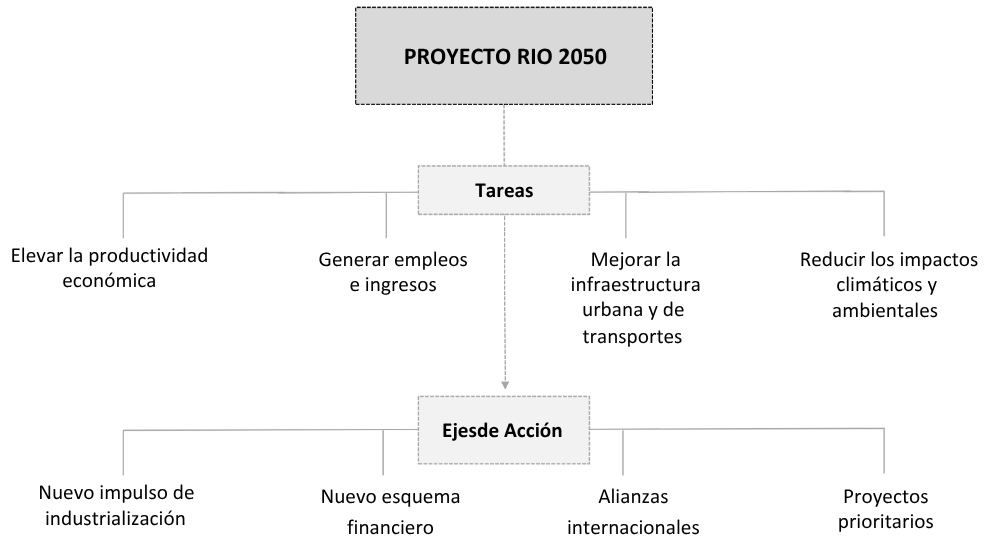

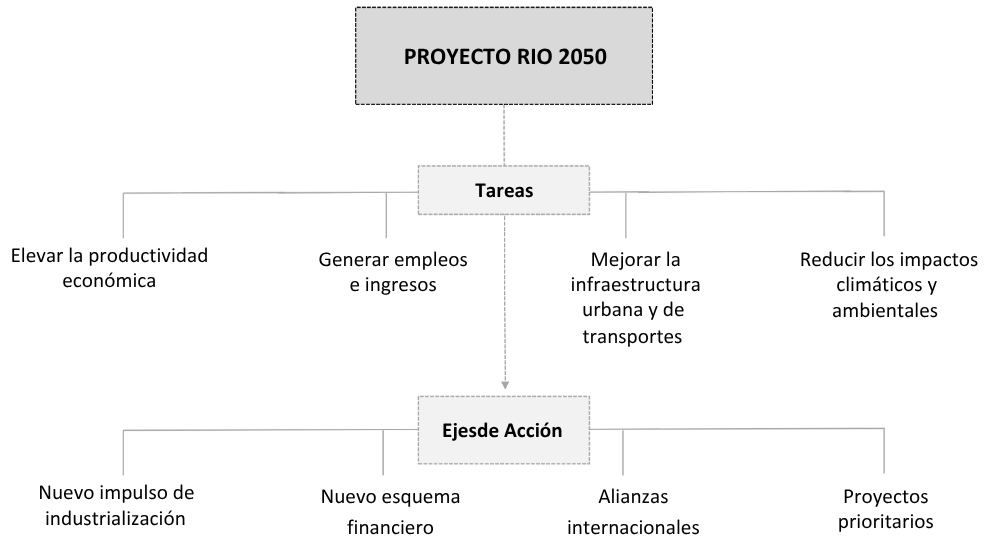

El punto de partida consiste en la definición de lo que se entiende por proyecto-clave, una especie de plan estructurador, a partir del cual se desarrollará las demás formulaciones y acciones propuestas. Se optó por adoptar un “nombre-eslogan” capaz de contribuir a la movilización de la sociedad y de las instituciones político-gubernamentales y expresar, simultáneamente, las dimensiones del tiempo y del espacio: el territorio donde se pretende implementar las transformaciones, y la perspectiva histórica que orienta la planificación del desarrollo a medio y largo plazo. Surge, así, como primera sugerencia, el Proyecto Río 2050. Un proyecto de futuro, anclado en los desafíos del presente, y con el objetivo de promover el desarrollo económico y social de Río de Janeiro en las próximas décadas.

Con base en el diagnóstico de las principales contradicciones y obstáculos que hoy traban el desarrollo económico y social de Río de Janeiro, de un lado una demanda social creciente y acumulada por mejores condiciones de vida, de otro, la dificultad para elevar el nivel de las fuerzas productivas locales, limitando la capacidad de generación de renta, riqueza, bienes y servicios necesarios para la atención de esas demandas, se entiende que el proyecto-clave (ver figura 4) propuesto debe orientarse por cuatro tareas principales.

Figura 4: Proyecto-clave, tareas y ejes estratégicos

Fuente: elaboración propia.

Vinculada al imperativo de desarrollar las fuerzas productivas locales, la primera y primordial tarea, precondición para las demás, es la de elevar la productividad económica de Río de Janeiro. Es decir, garantizar el aumento de la capacidad productiva instalada en su territorio a fin de crear las bases materiales que permitirán ofrecer los bienes y servicios en la cantidad y calidad suficientes para atender las necesidades sociales. La segunda tarea se concentra en el enfrentamiento del alto nivel de informalidad y precarización del trabajo en Río de Janeiro, así como del desempleo y desaliento, a partir de la generación de empleo y renta, también en términos cuantitativos y cualitativos. Es decir, crear empleos de calidad, con remuneraciones que garanticen una condición de vida digna, considerando el perfil y las características de los grupos y parcelas de la sociedad que más sufren con la precarización y el desempleo.

La tercera tarea visa ofrecer respuesta a las desigualdades sociales que se manifiestan a partir de una intensa y flagrante desigualdad territorial en Río de Janeiro, como fue demostrado en el diagnóstico de la primera sección del artículo. Teniendo en vista el desequilibrio en la distribución de las actividades económicas y la concentración de los mejores indicadores sociales en apenas una pequeña porción territorial, notablemente en la Zona Sur y Barra da Tijuca, se torna tarea de suma importancia la mejora de las infraestructuras urbanas y de transporte en todo el territorio municipal y metropolitano.

La cuarta tarea considera la relación entre la sociedad y el medio ambiente en el contexto de las emergencias climáticas que han afectado a todo el planeta y también a Río de Janeiro de modo particular. Ya sea con recurrentes inundaciones en los períodos de lluvia, deslizamientos, como también olas de calor y temperaturas extremas, que afectan justamente a los grupos sociales más vulnerables, con peores condiciones habitacionales y de renta, así como la perspectiva de elevación del nivel del mar. De modo que se coloca en el orden del día promover políticas de reducción de los impactos climáticos y ambientales en el espacio urbano, vinculadas al desafío de la transición energética y de la economía de bajo carbono.

De estas tareas se desdoblan los ejes de acción que deben nortear la estrategia general de desarrollo de Río de Janeiro. El primero y principal de ellos, y que remite a la tarea de elevar la capacidad productiva, es la construcción de un nuevo impulso de industrialización en la ciudad y región metropolitana de Río y en el territorio fluminense, impulso este que, a fin de obtener mayores chances de éxito, debería también abarcar a Brasil y otras regiones del país, conformando una nueva división nacional y regional del trabajo donde Río estaría inserto cumpliendo una función entre los demás.

La tarea de desarrollar las fuerzas productivas lleva al segundo eje, a la necesidad de establecerse un nuevo arreglo financiero capaz de garantizar la viabilidad y sostenibilidad de este gran emprendimiento que sería un nuevo impulso de industrialización. Ocurre que, dadas las actuales restricciones fiscales y la conducción de la política monetaria nacional como esta viene siendo practicada por el Banco Central, la Unión, los estados y los municipios brasileños se encuentran de cierta manera “asfixiados” y con condiciones muy limitadas de promover las inversiones suficientes para la instalación de nuevas actividades productivas.

Más allá de una elevación en la capacidad de inversiones, por ejemplo, del BNDES y empresas públicas estratégicas, como Petrobras, o incluso la creación de nuevos bancos de desarrollo a nivel estadual y municipal, como ya existió en Brasil durante el período nacional-desarrollista del siglo XX, una posibilidad para sortear esta situación dada la actual correlación de fuerzas en la política nacional podría darse a través de la construcción y profundización de alianzas internacionales, con países dispuestos a realizar grandes inversiones en Brasil, especialmente inversiones productivas, como en la instalación de nuevas unidades industriales en el país.

El cuarto y último eje se refiere a la elaboración y selección de proyectos considerados prioritarios. Proyectos que deberán garantizar contornos más concretos a los demás ejes citados, y que, por tanto, deberán impulsar la industrialización de Río de Janeiro, pautar las alianzas internacionales a través de inversiones consideradas estratégicas para este fin, y enfrentar las desigualdades sociales y territoriales a través de la mejora de las infraestructuras urbanas y de transporte y de la generación de empleo y renta.

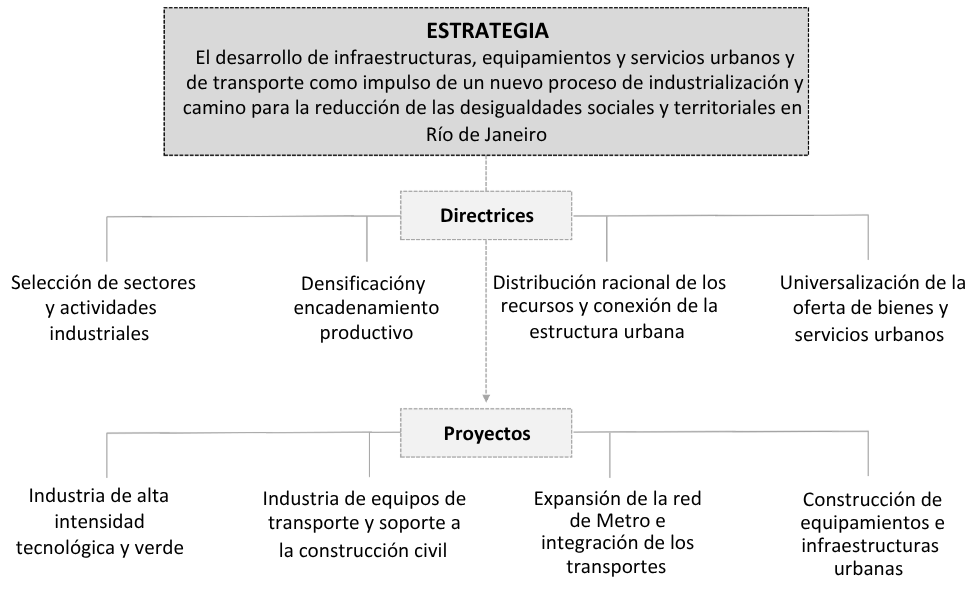

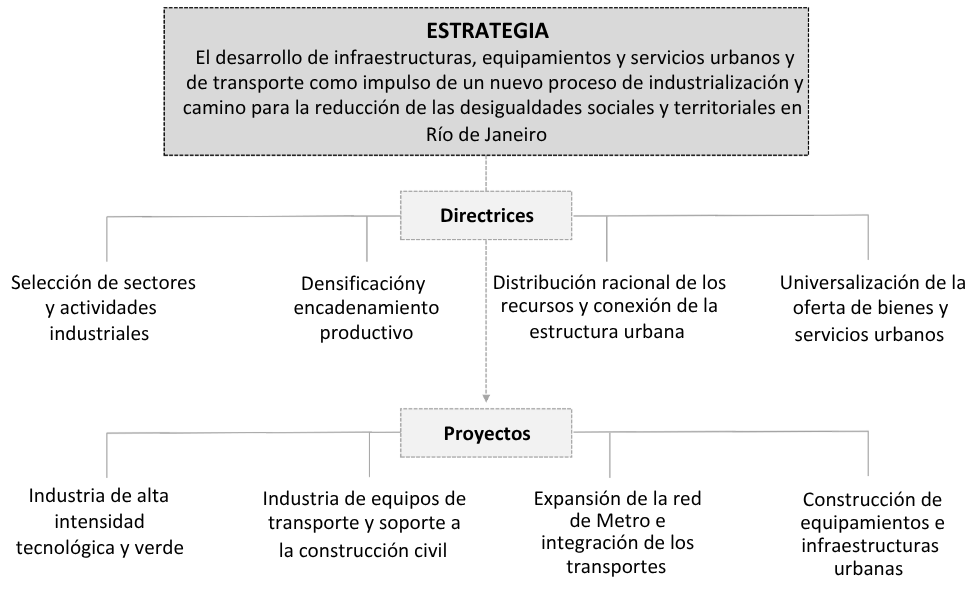

Basado en estas tareas y ejes de acción, la propuesta del Proyecto Río 2050 tiene como estrategia general utilizarse del desarrollo de las infraestructuras y equipamientos urbanos y de transporte como palanca de un nuevo proceso de industrialización y de reducción de las desigualdades sociales y territoriales[11] en Río de Janeiro en las próximas décadas (figura 5). Es decir, construir un ambiente urbano cualitativamente superior tanto desde el punto de vista económico y de la productividad, atrayendo nuevas industrias y actividades económicas, cuanto en una perspectiva social y ambiental, elevando las condiciones de vida de su población.

Para ello, fueron indicadas cuatro directrices. La primera directriz se refiere al proceso de selección de los sectores y actividades industriales que deberán ser priorizados para alcanzar el objetivo de promover el desarrollo económico y social. Debe, para ello, responder a la pregunta: “¿qué sectores y actividades productivas crear y estimular para garantizar que la estrategia que define el Proyecto Río 2050 sea cumplida?”. Se trata de los proyectos derivados de demanda productiva, citados en la sección anterior. Así como la segunda directriz, promover la densificación y el encadenamiento productivo, que se articula con la primera, añadiendo las dimensiones de la localización y de proceso de las relaciones entre los sectores y actividades industriales. Visa, a partir de un esfuerzo de internalización de la producción en el territorio de Río de Janeiro y de formación de clusters, llenar la matriz insumo-producto, garantizando la oferta de bienes de producción, como máquinas, herramientas, equipamientos y de insumos y materias-primas necesarios para atender las demandas productivas y sociales.

Figura 5: Estrategia de desarrollo, directrices y proyectos

Fuente: elaboración propia.

La tercera y la cuarta directriz se encuentran en el ámbito de los proyectos derivados de demanda social, refiriéndose a los procesos de producción y reproducción social en el ambiente urbano. La tercera directriz involucra la distribución racional de los recursos y la conexión de la estructura urbana, a fin de ecualizar las condiciones y externalidad urbanas en las diferentes áreas y barrios de la ciudad y región metropolitana, como, por ejemplo, acceso a saneamiento, equipamientos de salud, educación, oferta de empleo, transporte de calidad etc.

La cuarta directriz, relacionada con la anterior, visa perseguir la universalización de la oferta de bienes y servicios sociales y urbanos en el territorio de Río de Janeiro. De modo que las rentas diferencial y de monopolio atadas al precio del uso del suelo (Marx, 2017; Ribeiro, 1997) sean dirimidas, y las desigualdades sociales vinculadas a la dimensión territorial de las desigualdades sean profundamente reducidas. Ambas hacen referencia a la esfera de la distribución y redistribución de la riqueza socialmente producida, con atención especial a los tipos de consumo que se dan de forma pública y colectiva – consumo del espacio y ambiente urbano, propiamente dicho, a través de sus equipamientos e infraestructuras urbanas y sociales.

Como último ejercicio de este ensayo propositivo, considerando las recientes formulaciones y proposiciones político-institucionales en ámbito nacional en cuanto al desarrollo económico e industrial del país evidenciadas en el plan de la Nueva Industria Brasil (BRASIL, 2025), se optó por destacar proyectos específicos que podrían ser implementados, representativos de la demanda productiva y de la demanda social y de contenido estratégico para la promoción del desarrollo económico-social, por tanto, para la efectividad del Proyecto Río 2050 y sus objetivos. Son ellos:

- Industria de alta intensidad tecnológica y verde

Vinculada a la misión 4 del plan de la Nueva Industria Brasil (NIB), transformación digital de la industria para ampliar la productividad, y a la necesidad de desarrollar las fuerzas productivas y elevar la productividad de la economía de Río de Janeiro, la construcción de una industria de alta intensidad tecnológica adquiere importancia estratégica. Más que indicar un sector o actividad en específico, lo esencial es considerar las transformaciones en curso en el mundo, identificando industrias y servicios productivos emergentes de alto contenido tecnológico, que, además de elevar el producto y la renta generada en la ciudad, desempeñen también un papel de facilitador del propio proceso de proyectamiento y de mejora de las condiciones sociales y ambientales del espacio urbano. Son los casos de las actividades relacionadas con los sectores de Inteligencia Artificial (IA), Big Data, Internet de las Cosas, que pueden ser apropiados por las instituciones públicas a partir de su incorporación en los procesos de gobernanza, visando la construcción de una ciudad inteligente, y de la llamada industria verde, volcada, por ejemplo, a la generación y almacenamiento de energía limpia y renovable, electrificación de los servicios y transportes y actividades de investigación y desarrollo en biotecnología, lo que se vincula a la misión 5 de la NIB: Bioeconomía, descarbonización y transición y seguridad energéticas para garantizar los recursos para las generaciones futuras.

- Industria de equipos de transporte y soporte a la construcción civil

Asociada a la misión 3 de la NIB, relacionada a la Infraestructura, saneamiento, vivienda y movilidad sostenibles para la integración productiva y el bienestar en las ciudades, visa contribuir a la producción de bienes y servicios sociales y urbanos que permitirán universalizar el acceso y mejor distribuir los recursos en el territorio de la ciudad y región metropolitana, se torna imperativo promover la instalación de actividades de producción de equipos de transporte, relacionadas, principalmente, al transporte ferroviario, como fabricación de trenes, vagones, locomotoras, rieles, durmientes, sistemas de tracción y señalización, equipos para sistema de control y automatización, y de soporte a la construcción civil – industria de materiales de construcción, componentes metálicos y estructurales, máquinas, equipos y herramientas, eléctrica, hidráulica y saneamiento, logística –, tornando Río de Janeiro una especie de hub de sectores y actividades esenciales para la realización de obras de infraestructura, vivienda, edificaciones públicas y de movilidad, no sólo para la ciudad y sus regiones de influencia sino también para Brasil como un todo.

- Expansión de la red de metro e integración de los transportes

También vinculada a la misión 3 de la NIB, el proyecto 3 visa promover la conexión de la compleja y desigual estructura urbana y de sus múltiples funciones, usos y actividades dispuestos en el territorio. Considerando que las áreas con mayor participación poblacional son las que poseen menor participación en la distribución de los puestos de trabajo, siendo lo inverso verdadero, lo que requiere un sistema de movilidad eficaz, se hace necesario un proyecto de expansión de la red de metro, aún muy por debajo de la demanda y actualmente abarcando apenas una porción minoritaria de los barrios y áreas de Río de Janeiro y su región metropolitana. Así como la integración de los diferentes modales de transporte, principalmente las líneas del propio metro, del Bus Rapid Transit (BRT), del Vehículo Ligero sobre Rieles (VLT) y ciclovías, de modo a equalizar al máximo el acceso, multiplicando y expandiendo por el territorio las externalidades positivas de ahí decorrentes.

- Construcción de infraestructuras y equipamientos urbanos

Posiblemente el proyecto más importante, y que verdaderamente da sentido al proyecto-clave Río 2050, es el de construcción de infraestructuras y equipamientos urbanos, también atado a la misión 3 de la NIB. Actuando como especie de posibilitador de la oferta de servicios urbanos que atiendan a las diversas demandas sociales, este proyecto asume una doble función. Sirve de base para el desarrollo económico-social al crear, por un lado, las condiciones para la realización de las actividades económicas y, por otro, atiende a las necesidades sociales, garantizando calidad de vida a los habitantes al promover mayor y mejor acceso a los beneficios sociales del ambiente urbano. Involucra, por ejemplo, la construcción de infraestructuras volcadas a la oferta de servicios de utilidad pública, como electricidad, comunicación, transporte público, abastecimiento de agua, saneamiento, preservación ambiental, gestión de residuos sólidos, prevención de desastres, suministro de gas, etc. o proyectos de obras públicas, como carreteras, puentes, túneles, represas, sistemas de drenaje, pavimentación, paisajismo. Además, por ejemplo, de equipamientos educacionales: escuelas de nivel primario y secundario, guarderías, escuelas técnicas y profesionalizantes, universidades; de salud: puestos médicos, hospitales, casas de cuidado y asistencia social; culturales: teatros, cines, museos, bibliotecas, centros culturales y de entretenimiento; de deporte: academias, arenas, campos, pistas, gimnasios, estadios; públicos: parques, plazas, jardines, monumentos; de consumo y negocios: centros comerciales, shoppings, mercados, centros de convenciones y conferencias; de transporte: estaciones de metro, de autobús, VLT, de tren, aeropuertos, helipuertos; y de seguridad: puestos policiales, de bomberos y defensa civil.

Como se dijo, estas son proposiciones, indicaciones de caminos que pueden ser seguidos por medio de la ejecución de políticas estructurantes comprometidas con la promoción del desarrollo económico y social. Es importante considerar los desafíos que un proyecto de este porte implica, tanto de los gobiernos en sus variadas esferas, cuanto de las instituciones públicas y de estado, que, para su efectividad, deberán ser llamados a actuar con protagonismo y visión de medio y largo plazo. De todo modo, se espera que las ideas y propuestas expuestas en este artículo contribuyan para estimular el debate y la elaboración de alternativas para la solución de los problemas más urgentes de la sociedad carioca, fluminense y brasileña.

Conclusión

Más que analizar críticamente una realidad o incluso identificar correctamente cuáles son las principales cuestiones de nuestro tiempo y lugar, el mundo actual y sus desafíos exigen de los científicos sociales, sobre todo de las ciencias sociales aplicadas, como es el caso de la economía política y de la planificación urbana y regional, la osadía y la pretensión de ofrecer respuestas a esas cuestiones con el claro objetivo de transformar esa misma realidad. Si es cierto que no todas las acciones tomadas en este sentido tendrán pleno éxito, y, por tanto, incluyen asumir riesgos, más cierto es que abstenerse de proponer alternativas concretas tenderá a tener consecuencias aún peores a medio y largo plazo, con la profundización de las contradicciones ya en curso.

Fue con ese espíritu, que bien puede ser llamado de compromiso político y científico, que se propuso en este artículo el ejercicio de elaboración de una estrategia de desarrollo económico y social para Río de Janeiro para las próximas décadas, el ‘Proyecto Río 2050’. Sin pretensiones de querer imponer soluciones o desconsiderar la necesidad de un profundo y amplio debate a nivel social sobre el tema, que involucre instituciones, movimientos organizados y demás representaciones sociales a fin de elaborar una estrategia de desarrollo, este artículo se propuso actuar como una especie de ensayo, capaz de traer nuevos elementos y estimular la cualificación del propio debate, alimentando y generando nuevas discusiones como camino para el consenso.

Teniendo como objetivo principal enfrentar la condición de profundas desigualdades sociales que se manifiestan territorialmente en el ambiente urbano de la ciudad y sus áreas y regiones de influencia, se buscó, en un primer momento, identificar la contradicción principal y el respectivo aspecto principal de esa contradicción en el interior de la sociedad, en este caso de Río de Janeiro. Como ya fue dicho, de la contradicción entre la creciente y acumulada demanda social por mejores condiciones de vida y la incapacidad de generar renta, riqueza, bienes y servicios en la cantidad y calidad suficientes para atender esas demandas sociales reposa la urgencia de desarrollar las fuerzas productivas como aspecto principal del problema.

Ante este cuadro, se hizo un esfuerzo de afirmación de una concepción científica como fundamento para la conversión de ese diagnóstico en una estrategia orientadora de la intervención político-institucional en el proceso de desarrollo. Para ello se utilizó el concepto de proyectamiento, dada su capacidad de articular, de forma indisoluble, el desarrollo de las fuerzas productivas y la elevación de las condiciones de vida de la población al concebir el avance de la capacidad productiva como requisito material indispensable para sostener y ampliar la mejora en el ámbito de la reproducción de la vida social.

Además, el concepto de proyectamiento permite conferir método y una dimensión técnica del proceso de formulación de una estrategia de desarrollo basada en una dinámica donde proyectos derivan otros proyectos. Al destacar la importancia de se establecer un proyecto-clave como especie de ancla a partir de la cual se ramifican muchos otros proyectos derivados, de demanda productiva y social, que le dan contornos reales, se permite ampliar las condiciones de intervención política e institucional en los procesos de producción, circulación y distribución de la riqueza socialmente producida en el sentido de promover el desarrollo económico y social.

Por último, se procuró desmenuzar el contenido del proyecto-clave, el Proyecto Río-2050, y ofrecer elementos mejor definidos a la propuesta al identificar tareas, ejes de acción, directrices y proyectos como medios para realizarla. La esencia de esta estrategia de desarrollo se basa, en síntesis, en la elaboración y ejecución de proyectos de infraestructura y equipamientos urbanos y de transporte como impulso de un nuevo proceso de industrialización, adaptado a los desafíos contemporáneos, y como camino para el enfrentamiento efectivo a las marcantes desigualdades sociales y territoriales en Río de Janeiro.

Se considera que al seleccionar determinados sectores y actividades productivas, ya sea en la industria, ya sea de servicios, e incentivar su reproducción a fin de, simultáneamente, generar riqueza, crear empleos y atender la demanda por bienes y servicios colectivos e individuales, puede establecerse una dinámica de desarrollo de nuevo tipo, donde la centralidad de la cuestión social, a través de la atención de las demandas sociales, se concilia con la primacía de la tarea del desarrollo de las fuerzas productivas, y se expresa bajo la forma de un ambiente urbano socialmente más equitativo y de mayor calidad para Río de Janeiro y sus habitantes.

Que de este ensayo, un primer paso, puedan desdoblarse nuevas ideas y proposiciones, caminando en el sentido del enfrentamiento de los mayores desafíos y problemas de nuestro tiempo, en especial para Río de Janeiro, síntesis del Brasil.

Referencias

BOA NOVA, Vitor. Socialismo chinês, do planejamento aos projetos urbanos e de transporte: a planificação do desenvolvimento (urbano-regional) desigual como expressão (territorial) da nova economia do projetamento. Tesis (Doctorado en Planeamiento Urbano y Regional) – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024a.

BOA NOVA, Vitor. O planejamento urbano-regional chinês como eixo de desenvolvimento econômico e social. Entre-Lugar, v. 15, n. 30, p. 203-227, 2024b.

BOA NOVA, Vitor. Socialismo, planificação do desenvolvimento desigual e a expressão territorial da nova economia do projetamento na China. Princípios, v. 43, n. 171, p. 75-93, 2025.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Nova indústria Brasil – forte, transformadora e sustentável: Plano de Ação para a Neoindustrialização 2024-2026 / Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), 1ª edição, revisada e atualizada. -- Brasília : CNDI, MDIC, 2025.

CANO, W. Desconcentração produtiva regional do Brasil 1970-2005. 1ª Edição. São Paulo: UNESP, 2008.

DINIZ, Clélio Campolina. Desenvolvimento poligonal no Brasil: nem desconcentração, nem contínua polarização. Nova Economia, v. 31, n. 1, p. 35-64, 1993.

ENGELS, Friedrich. Carta a Joseph Bloch, 21 de setembro de 1890. In: Marxists Internet Archive. [s.d.]. Disponible en: https://www.marxists.org/portugues/marx/1890/09/22.htm. Acceso en: 6 jun. 2025.

HASENCLEVER, L.; PARANHOS, J.; TORRES, R. Desempenho econômico do Rio de Janeiro: trajetórias passadas e perspectivas futuras. Dados – Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 55, n. 3, p. 681-711, 2012.

INSTITUTO PEREIRA PASSOS. Adaptação metodológica do IDS: rumo à análise comparativa com o Censo 2022. Nota técnica. Rio de Janeiro: IPP, 2024.

JABBOUR, Elias; BOA NOVA, Vitor; VADELL, Javier. The ‘Chinese Path’: uneven development, projectment, and socialism. Caderno Metrópoles, v. 26, n. 59, p. 377-399, 2024.

JABBOUR, Elias; CAPOVILLA, Cristiano. Pressupostos dialéticos acerca do socialismo e projetamento na China de hoje. Economia e Sociedade, v. 33, n. 3, p. e281848, 2024.

JABBOUR, Elias; DANTAS , Alexis; ESPÍNDOLA, Carlos e VELLOZO, Júlio. The (New) Projectment Economy as a Higher Stage of Development of the Chinese Market Socialist Economy. Journal of Contemporary Asia, v. 53, n. 5, p. 767–88, 2023.

JABBOUR, Elias; DANTAS, Alexis; ESPÍNDOLA, Carlos e VELLOZO, Júlio. A (Nova) Economia do Projetamento: o conceito e suas novas determinações na China de hoje. Geosul, v. 35, n. 77, p. 17-48, dez. 2020.

JABBOUR, Elias; MOREIRA, Uallace. From the national system of technological innovation to the “New Projectment Economy” in China. Brazilian Journal of Political Economy, v. 43, p. 543-563, 2023.

LEFEBVRE, Henri. O pensamento de Lênin. São Paulo: Lavrapalavra, 2020.

LESSA, Carlos. O Rio de todos os Brasis: uma reflexão em busca de auto-estima. Rio de Janeiro: Record, 2000.

MAO, Tsé-Tung. Sobre a prática e sobre a contradição. 1 ed. São Paulo: Expressão Popular, 1999.

MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro II: O processo de circulação do capital. São Paulo: Boitempo Editorial, 2014.

MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro III: O processo global da produção capitalista. São Paulo: Boitempo Editorial, 2017.

OSÓRIO, Mauro. Características e estratégia para a cidade e a região metropolitana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: CTPD (79ª Reunião), 07 nov. 2018. Disponible en: <http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/6438610/4226413/79CaracteristicaseestrategiaparaacidadeearegiaometropolitanadoRiodeJaneiroMauroOsorio.pdf>. Acceso en: 20 mayo 2025.

OTTONI, B.; DUQUE, D.; ULYSSEA, G. “Mercado de Trabalho”, In: Mello, E. B.; Vieira, A. G.; Barboza, R. M. (orgs.), “Maravilhosa para todos: políticas públicas para o Rio de Janeiro”, p. 151-180. 2020.

RANGEL, Ignácio. Obras reunidas. Volume 1. 3 ed. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.

RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz. Dos cortiços aos condomínios fechados: as formas de produção da moradia na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997.

RIO DE JANEIRO (Município). Lei Complementar nº 270, de 16 de janeiro de 2024. Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro. Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 17 jan. 2024. Disponible en: https://doweb.rio.rj.gov.br. Acceso en: 28 mayo 2025.

RIO DE JANEIRO (Município). Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação. Desenvolvimento econômico do Rio: diagnósticos e ações. Ano I. Rio de Janeiro: SMDEIS, 2022.

RIO DE JANEIRO (Município). Secretaria Municipal de Urbanismo. Diagnóstico intersetorial integrado da cidade do Rio de Janeiro. Relatório Técnico. Rio de Janeiro: SMU, 2018.

SILVA, R. D. Indústria e desenvolvimento regional no Rio de Janeiro 1990-2008. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012.

SINGER, André. Cutucando onças com varas curtas: o ensaio desenvolvimentista no primeiro mandato de Dilma Rousseff (2011-2014). Novos estudos CEBRAP, n. 102, p. 39-67, 2015.

Sobre los Autores

Vitor Boa Nova: Asesor de Proyectos Especiales en el Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP), doctor en Planeamiento Urbano y Regional, magíster en Planeamiento Urbano y Regional y especialista en Política y Planeamiento Urbano por el Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR) de la Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Elias Jabbour: Presidente del Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP). Profesor Asociado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FCE-UERJ), del Programa de Posgrado en Ciencias Económicas (PPGCE-FCE-UERJ) y del Programa de Posgrado en Relaciones Internacionales (PPGRI-UERJ). Se desempeñó, entre 2023 y 2024, como Consultor Sénior de la Presidencia del New Development Bank (Banco de los BRICS) y ganador del Special Book Award of China concedido por la National Press and Publications Administration of the People's Republic of China.

Contribuciones de los Autores

Conceptualización, V.V.F.B.N, E.M.K.J; metodología, V.V.F.B.N, E.M.K.J; análisis formal, V.V.F.B.N, E.M.K.J; investigación, V.V.F.B.N, E.M.K.J; redacción—preparación del borrador original, V.V.F.B.N, E.M.K.J; redacción—revisión y edición V.V.F.B.N, E.M.K.J. Todos los autores han leído y aceptado la versión publicada del manuscrito.

Conflictos de Interés

Los autores declaran que no existen conflictos de interés.

Sobre la Coleção Estudos Cariocas

La Coleção Estudos Cariocas (ISSN 1984-7203) es una publicación dedicada a estudios e investigaciones sobre el Municipio de Río de Janeiro, vinculada al Instituto Pereira Passos (IPP) de la Secretaría Municipal de la Casa Civil de la Alcaldía de Río de Janeiro.

Su objetivo es divulgar la producción técnico-científica sobre temas relacionados con la ciudad de Río de Janeiro, incluyendo sus conexiones metropolitanas y su inserción en contextos regionales, nacionales e internacionales. La publicación está abierta a todos los investigadores (sean empleados municipales o no), abarcando áreas diversas — siempre que aborden, parcial o totalmente, el enfoque espacial de la ciudad de Río de Janeiro.

Los artículos también deben alinearse con los objetivos del Instituto, a saber:

- promover y coordinar la intervención pública en el espacio urbano del Municipio;

- proveer e integrar las actividades del sistema de información geográfica, cartográfica, monográfica y de datos estadísticos de la Ciudad;

- apoyar el establecimiento de las directrices básicas para el desarrollo socioeconómico del Municipio.

Se dará especial énfasis a la articulación de los artículos con la propuesta de desarrollo económico de la ciudad. De este modo, se espera que los artículos multidisciplinarios enviados a la revista respondan a las necesidades de desarrollo urbano de Río de Janeiro.

[1] Aunque el diagnóstico de las condiciones económicas y sociales se centra en la ciudad de Río de Janeiro, la propuesta de una estrategia de desarrollo expuesta en este artículo considera la región metropolitana y sus demás áreas de influencia como parte integrante y como territorio potencial para su implementación. Se parte, por lo tanto, de una perspectiva urbano-regional.

[2] Véase Cano (2008) en lo que respecta a la desconcentración productiva virtuosa que el país experimentó en la década de 1970, sobre todo a partir de las inversiones en el marco del II Plan Nacional de Desarrollo (PND), y de carácter espurio, con la neoliberalización posterior a 1990; y Diniz (1993), quien aborda la tendencia de reconcentración industrial y la formación de un desarrollo poligonal, orientado hacia ciudades intermedias ubicadas principalmente en el interior paulista, Paraná, Santa Catarina y el Triângulo Mineiro.

[3] Basado en la suma de personas desocupadas, subocupadas, desalentadas, indisponibles y ocupadas en actividades informales.

[4] Las Áreas de Planificación (AP) son unidades territoriales previstas en la legislación urbanística de Río de Janeiro, reafirmadas en el Art. 57 de la Ley Complementaria n.º 270/2024, Plan Director de Desarrollo Urbano Sostenible del Municipio de Río de Janeiro, como parte del ordenamiento territorial y para efectos de control del desarrollo urbano.

[5] Al momento de la redacción de este artículo, se encontraba en trámite la Ley Complementaria n.º 286, que a partir del 8 de septiembre de 2025 creó el área geográfica de la Zona Suroeste de la Ciudad de Río de Janeiro, la cual abarca los barrios de las Regiones Administrativas XVI, XXXIV y XXIV, que hasta entonces formaban parte del Área de Planificación 4, desvinculando oficialmente a Barra da Tijuca y Jacarepaguá de la Zona Oeste.

[6] Incluye empresas privadas, públicas y mixtas, y excluye los empleos de la Administración Pública Directa. Esta es una opción metodológica basada en el hecho de que los vínculos laborales de la Administración Pública Directa están asociados a la dirección de las sedes de sus respectivos organismos, aun cuando su ejercicio se realice en otra localidad, lo que terminaría por comprometer la confiabilidad del análisis territorial, otorgando un peso desproporcionado al AP 1 en relación con las demás.

[7] Véase la nota al pie 3.

[8] El Índice de Desarrollo Social (IDS) se inspiró en el conocido Índice de Desarrollo Humano (IDH), calculado por la ONU/PNUD. Su finalidad es medir el grado de desarrollo social de una determinada área geográfica en comparación con otras y se basa en los resultados del Censo Demográfico, realizado por el IBGE (Instituto Pereira Passos, 2024).

[9] En algunos textos Karl Marx se refiere a estructura, mientras que en otros momentos aparece como infraestructura, como en la cita de Engels que sigue a continuación.

[10] La opción adoptada para esta sección de carácter propositivo del artículo es evitar reproducir modelos ya establecidos y consolidados, y partir del propio diagnóstico de la realidad concreta que se está analizando, de manera creativa y orientada por la concepción estratégica de desarrollo presentada en la sección anterior.

[11] A este respecto, véase Boa Nova (2024b; 2025), donde se demuestra cómo el proceso de desarrollo económico y social chino de las últimas décadas se llevó a cabo en gran parte basado en proyectos urbanos y de transporte, constituyéndose como un ejemplo de experiencia exitosa.