Volume 13 Edição 2 *Autor(a) correspondente moreiramaggi@gmail.com Submetido em 15 jun 2025 Aceito em 16 set 2025 Publicado em 15 out 2025 Como Citar? MAGGI, D.M.; AUCAR, L.N. Mercado de trabalho e complexidade produtiva na indústria de transformação da Cidade do Rio de Janeiro em perspectiva comparada. Coleção Estudos Cariocas, v. 13, n. 2, 2025.

DOI: 10.71256/19847203.13.2.162.2025 O artigo foi originalmente submetido em PORTUGUÊS. As traduções para outros idiomas foram revisadas e validadas pelos autores e pela equipe editorial. No entanto, para a representação mais precisa do tema abordado, recomenda-se que os leitores consultem o artigo em seu idioma original.

| Mercado de trabalho e complexidade produtiva na indústria de transformação da Cidade do Rio de Janeiro em perspectiva comparada Labor Market and productive complexity in the manufacturing industry of the City of Rio de Janeiro in a comparative perspective El mercado laboral y la complejidad productiva en la industria manufacturera de la Ciudad de Río de Janeiro en perspectiva comparada Diego Moreira Maggi1 e Leonardo Nogueira Aucar2 1Universidade Federal do Rio de Janeiro, Largo São Francisco de Paula, 1 - Centro, Rio de Janeiro/RJ, ORCID 0009-0007-5387-0412, moreiramaggi@gmail.com 2Universidade Federal do Rio de Janeiro, Largo São Francisco de Paula, 1 - Centro, Rio de Janeiro/RJ, ORCID 0009-0002-4576-1316, leonardoaucar@gmail.com ResumoO texto analisa as mudanças qualitativas na indústria de transformação da Cidade do Rio de Janeiro. Para tanto, é construído um índice de complexidade produtiva (ICP) baseado no volume de vínculos de trabalho formal. São analisados os diferentes subsetores da indústria de transformação e feitas comparações com o município de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro e o Brasil. Os resultados apontam uma simplificação mais intensa da atividade industrial no município do Rio de Janeiro, indicando um processo de perda de centralidade da economia carioca no país e em relação ao restante do estado fluminense. Palavras-chave: indústria; desenvolvimento; Rio de Janeiro; análise comparativa; indicadores sociais. AbstractThis article examines the qualitative transformations within the manufacturing industry of the city of Rio de Janeiro. To this end, a Productive Complexity Index (PCI) is constructed, grounded in the volume of formal employment relationships. The analysis encompasses the various subsectors of the manufacturing industry and establishes comparisons with the municipality of São Paulo, the state of Rio de Janeiro, and Brazil as a whole. The findings reveal a more pronounced simplification of industrial activity in the municipality of Rio de Janeiro, suggesting a process of declining centrality of the city’s economy both nationally and in relation to the broader state of Rio de Janeiro. Keywords: manufacturing industry; development; Rio de Janeiro; comparative analysis; social indicators. ResumenEste artículo examina las transformaciones cualitativas en la industria manufacturera de la ciudad de Río de Janeiro. Para ello, se construye un Índice de Complejidad Productiva (ICP), basado en el volumen de vínculos de empleo formal. El análisis abarca los distintos subsectores de la industria manufacturera y establece comparaciones con el municipio de São Paulo, el estado de Río de Janeiro y Brasil en su conjunto. Los resultados señalan una simplificación más pronunciada de la actividad industrial en el municipio de Río de Janeiro, lo que sugiere un proceso de pérdida de centralidad de la economía carioca tanto a nivel nacional como en relación con el resto del estado de Río de Janeiro. Palabras clave: industria manufacturera; desarrollo; Río de Janeiro; análisis comparativo; indicadores sociales. |

Introdução

Os estudos sobre o desenvolvimento econômico brasileiro vêm sendo marcados, desde o final do século XX, pela constatação da perda de participação dos setores manufatureiros no Produto Interno Bruto (PIB) e no estoque de empregos, gerando debates sobre o processo de “desindustrialização” e “reprimarização” da economia (Oreiro e Feijó, 2010). Nesse contexto, este artigo se propõe a analisar eventuais efeitos desse processo sobre o mercado de trabalho da Cidade do Rio de Janeiro, buscando identificar, para além de mudanças quantitativas, transformações qualitativas no perfil do emprego industrial, em especial no que diz respeito ao valor agregado e à intensidade tecnológica dos bens produzidos por estes.

Para isso, é construído um índice (Figueiredo Filho et al., 2013) que mensura a complexidade média da atividade produtiva e permite comparações com outras capitais, o estado e o Brasil. A métrica principal é dada pelas mudanças na distribuição do estoque de emprego entre subsetores da indústria de transformação. Cada subsetor é classificado pela sua complexidade produtiva a partir de dados sobre valor dos produtos produzidos e peso do setor de pesquisa e desenvolvimento em relação a seu valor adicionado. O resultado final é a média ponderada dos empregos em subsetores de dada complexidade, aqui denominado Índice de Complexidade Produtiva (ICP).

A hipótese é de que a atividade industrial do município perdeu sofisticação de forma mais significativa do que outras capitais, do que o estado e o Brasil. Tal hipótese deriva da constatação sobre a perda de centralidade do município para a economia brasileira e da existência de um processo de desconcentração industrial recente na região sudeste (CNI, 2021). Assim, o ICP é utilizado para realizar as comparações relativas ao período de 2006 até 2023.

Vale pontuar que o fenômeno social aqui investigado diz respeito a uma parte do que se denomina “desenvolvimento econômico”, termo que, apesar de caráter normativo, possui relevância ao ser um termo nativo para identificar a percepção de um conjunto de atores sociais sobre transformações desejáveis na estrutura econômica (Santos, 2016). Essa dimensão normativa, entretanto, precisa ser relativizada sociologicamente, em prol de uma visão de desenvolvimento enquanto mudança social (Santos, 2016). Entendido então como uma das variações desse fenômeno, o processo de desindustrialização costuma ser mensurado pela redução da participação dos setores industriais no produto interno bruto (PIB) e no estoque de empregos, em especial no setor manufatureiro (Tregenna, 2009). Dentro da categoria “indústria” é dado um lugar privilegiado à chamada “indústria de transformação”. Em geral, esta é associada ao “maior” desenvolvimento econômico, mensurado em crescimento real do PIB, e vista como elemento importante na dinâmica de crescimento econômico, em especial para a diversificação da atividade produtiva (Oreiro e Feijó, 2010; Oreiro e Marconi, 2014).

Por sua vez, a ideia de “complexidade econômica” não apresenta consensos, mas faz parte do repertório das teorias econômicas e gerenciais. Aqui, utiliza-se um conceito derivado, o de complexidade produtiva, que busca mensurar a oferta de vínculos de trabalho em um território pela sua capacidade de produzir ganhos de valor e incorporar tecnologia e conhecimento. Seu uso carrega, portanto, certo peso normativo, ao entender que vínculos de trabalho em certos setores são mais “desejáveis” que em outros. Tal abordagem, entretanto, baseia-se na avaliação empírica de que a atividade industrial tende a produzir empregos mais valorizados – com maiores salários, proteção social, taxas de sindicalização e formalidade – e, portanto, mais capazes de induzir um processo de upgrade social em concomitância ao processo de upgrade econômico (Barrientos, Gereffi e Rossi, 2011; Rossi, 2013).

A discussão sobre processos de upgrade econômico e social é um marco teórico importante, na medida em que encapsula discussões a respeito dos efeitos do desenvolvimento econômico. O principal ponto a ser levado para o debate é que processos de upgrade econômico – por exemplo, crescimento e melhor posicionamento de um território em cadeias globais de valor – não necessariamente conduz a melhorias na qualidade de vida de trabalhadores e suas comunidades, i.e. upgrade social. Para que esse vínculo seja completo, é preciso que um arcabouço institucional permita a captura de valor por parte dos territórios e seus moradores (Barrientos, Gereffi e Rossi, 2011).

Em que pese a discussão acima, o ICP tem como foco a capacidade de acumulação de capital, via valor agregado e tecnologia. Assim, mensura prioritariamente processos de upgrade econômico. Tal escolha se justifica pois, a despeito da importância da discussão sobre upgrade social enfatizada acima, é o processo de upgrade econômico que dá base a criação de valor a ser capturado pelos diversos atores da rede. Nesse sentido, o upgrade econômico é visto como função parcial da complexidade produtiva e conecta a mesma à possibilidade, mas não certeza, de melhorias sociais, enquanto condição necessária desse processo. Daí a importância teórica de compreender a capacidade estrutural do território de dar suporte a produção deste valor.

Esse trabalho dá, também, um passo teórico à frente ao propor uma avaliação qualitativa dos setores empregadores internos a própria indústria, e a indústria de transformação. Para isso, constrói o ICP médio de territórios a partir da composição, em setores de atividade econômica, dos vínculos empregatícios ao longo do tempo. Abaixo é descrito o processo de composição do índice e os métodos utilizados para classificação das atividades econômicas em maior ou menor complexidade produtiva.

Além desta introdução, o artigo apresenta a metodologia empregada, incluindo a proposição de cálculo do índice de complexidade produtiva, seguida pelos resultados da análise dos dados e, por fim, uma discussão a respeito dos achados.

- Metodologia

Como dito acima, o trabalho recorre a um método quantitativo de análise de dados estatísticos de fontes oficiais e de construção de um índice (Figueiredo Filho et al., 2013) próprio, o índice de complexidade produtiva (ICP). Índice este composto de indicadores sociais, os quais buscam agrupar num único número dados capazes de evidenciar determinada categoria analítica relativa a um processo social, como desenvolvimento econômico, progresso social etc. Para tal, são considerados como possíveis componentes do índice indicadores que tanto sejam relativos ao fenômeno, quanto possuam disponibilidade e confiabilidade para os recortes temporal ou geográfico desejado (Figueiredo Filho et al., 2013).

Aqui, os dados desejados dizem respeito ao número de postos de trabalho formais disponíveis na indústria de transformação conforme a complexidade econômica. Entretanto, a análise do setor de transformação da indústria como um todo pode obscurecer variações qualitativas. É em função disso que a análise deste trabalho foca no volume de empregos associados a atividades econômicas internas da indústria de transformação, os subsetores, conforme sua complexidade.

Para identificação dos subsetores industriais foi utilizada a Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), que tipifica as atividades econômicas de cada estabelecimento, em compatibilidade com a International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC). A CNAE, tal como a ISIC, é organizada em formato de estrutura hierarquizada (CONCLA, 2023), de forma que os resultados aqui apresentados dizem respeito somente ao segundo maior nível de agregação, denominado divisão de atividade econômica (IBGE, 2006). Ademais, foram consideradas somente as atividades da indústria de transformação, que não incluem, por exemplo, atividades da indústria extrativa.

O trabalho de classificação das divisões da indústria de transformação em nível de valor agregado exigiu um método próprio, utilizando os dados estatísticos do comércio exterior brasileiro de bens, fornecidos pelo sistema Comex Stat do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Os dados de comércio exterior são relevantes na medida em que apresentam um retrato do valor dos produtos produzidos em relação ao preço internacional. Também permite uma averiguação da característica, em termos de sofisticação, dos produtos de determinado subsetor. Assim, a título de exemplo, a produção do setor automotivo pode ser largamente diferente de território para território – podem ser produzidos ônibus, carros de luxo ou carros populares, por exemplo. Os dados de exportação permitem uma análise ponderada da característica daquele subsetor em relação a sua realidade no contexto nacional.

Os níveis de valor agregado associados aos subsetores foram calculados a partir da média ponderada da participação de subatividades econômicas na CNAE, encontrada pela divisão do valor total (livre a bordo, em dólares) pelo peso líquido total dos bens exportados pelo país no ano naquela divisão. Em seguida, foi utilizado o algoritmo de Fisher-Jenks, método estatístico “indicado para agrupamento de dados unidimensionais” (Acca, 2021), com o qual foi possível ordenar os dados nas quatro categorias: alta complexidade, média-alta complexidade, média-baixa complexidade e baixa complexidade. O objetivo desse componente é capturar a especificidade da atividade econômica dentro do contexto brasileiro.

Complementarmente, foi utilizada uma classificação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) de atividades econômicas em cinco grupos conforme nível de intensidade de pesquisa e desenvolvimento, das quais quatro dizem respeito à indústria de transformação (OCDE, 2016). Tal componente visa capturar a intensidade tecnológica estimada, permitindo assim melhor diferenciar atividades que agregam muito valor em função da raridade de certa matéria prima – atividades ligadas à extração mineral, por exemplo – de atividades que agreguem valor em função do uso de tecnologias e conhecimentos – valor extraído do trabalho morto, na concepção marxista (Marx, 2013).

Assim, cada atividade econômica recebeu duas classificações, uma referente ao valor adicionado aos produtos e outra referente ao grau de incorporação de conhecimento científico. Como dito, essas categorias buscam capturar dois elementos relevantes: a capacidade daquele posto de trabalho adicionar valor a dada mercadoria e a incorporação de trabalho morto na forma de conhecimento e tecnologias. Assim, a complexidade das atividades econômicas de um território diz respeito à capacidade dos postos de trabalho disponíveis em contribuírem para o processo de acumulação de capital – deixando em segundo plano a discussão sobre a captura desse valor, discutida em Barrientos, Gereffi e Rossi (2011). Nesse sentido, distingue-se fortemente de outras métricas orientadas à produtividade que enfatizam o caráter individual do trabalhador, e direciona a discussão para a estrutura social que permite ao trabalhador realizar incremento de valor (Marx 2013).

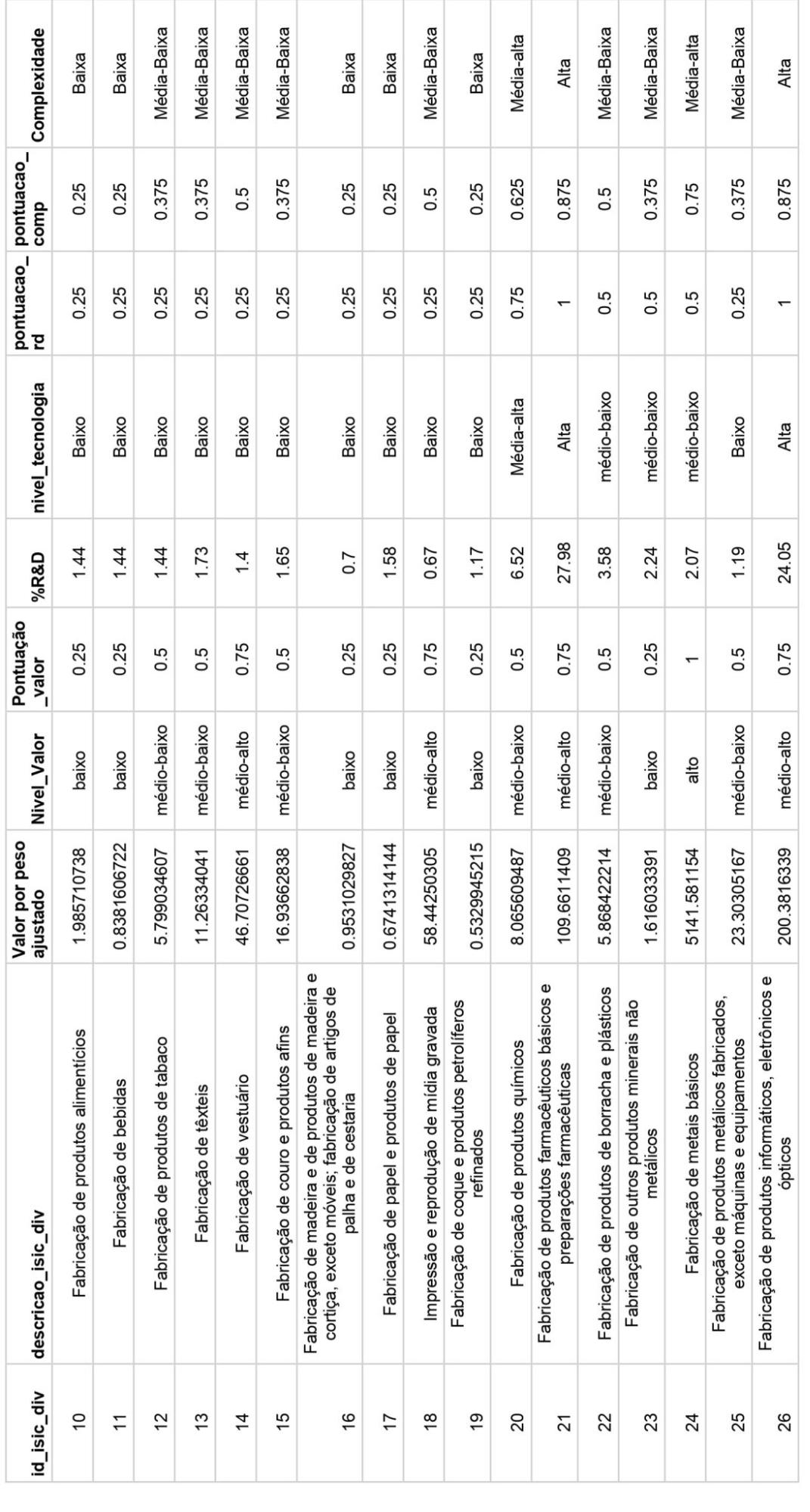

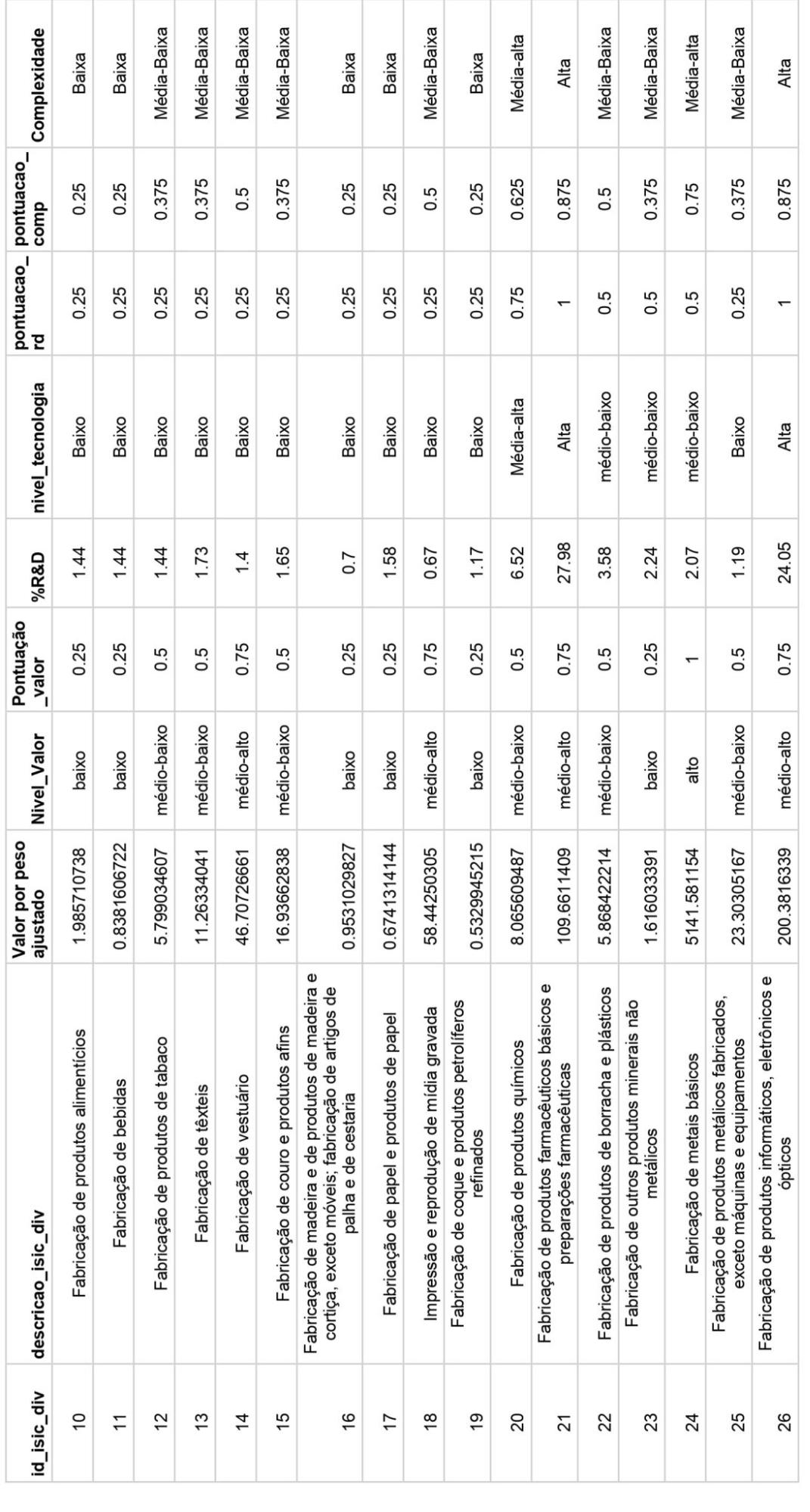

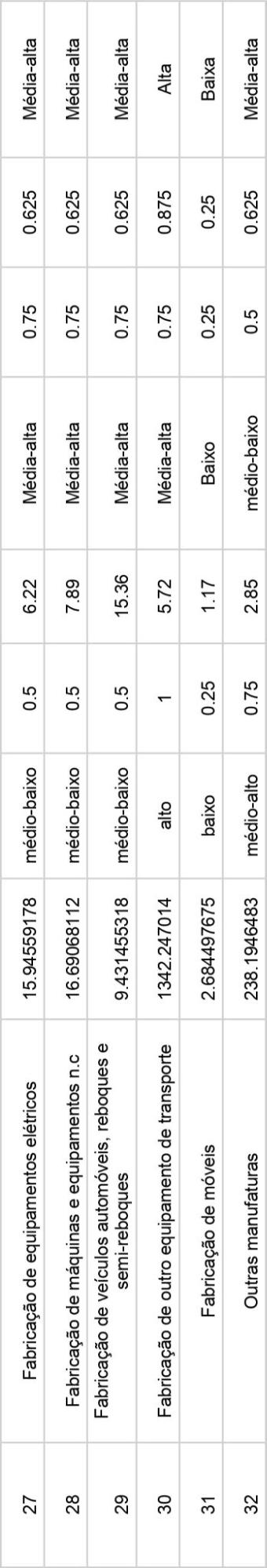

Tabela 1: Resultado da avaliação de complexidade por divisão de atividade econômica (CNAE 2.0).

CNAE | Divisão de atividade econômica | Complexidade |

10 | Fabricação de produtos alimentícios | Baixa |

11 | Fabricação de bebidas | Baixa |

12 | Fabricação de produtos de tabaco | Média-baixa |

13 | Fabricação de têxteis | Média-baixa |

14 | Fabricação de vestuário | Média-baixa |

15 | Fabricação de couro e produtos afins | Média-baixa |

16 | Fabricação de madeira e de produtos de madeira e cortiça, exceto móveis; fabricação de artigos de palha e de cestaria | Baixa |

17 | Fabricação de papel e produtos de papel | Baixa |

18 | Impressão e reprodução de mídia gravada | Média-baixa |

19 | Fabricação de coque e produtos petrolíferos refinados | Baixa |

20 | Fabricação de produtos químicos | Média-alta |

21 | Fabricação de produtos farmacêuticos básicos e preparações farmacêuticas | Alta |

22 | Fabricação de produtos de borracha e plásticos | Média-baixa |

23 | Fabricação de outros produtos minerais não metálicos | Média-baixa |

24 | Fabricação de metais básicos | Média-alta |

25 | Fabricação de produtos metálicos fabricados, exceto máquinas e equipamentos | Média-baixa |

26 | Fabricação de produtos informáticos, eletrônicos e ópticos | Alta |

27 | Fabricação de equipamentos elétricos | Média-alta |

28 | Fabricação de máquinas e equipamentos n.c | Média-alta |

29 | Fabricação de veículos automóveis, reboques e semi-reboques | Média-alta |

30 | Fabricação de outro equipamento de transporte | Alta |

31 | Fabricação de móveis | Baixa |

32 | Outras manufaturas | Média-alta |

Fonte: Elaboração própria dos autores a partir de dados da RAIS/MTE.

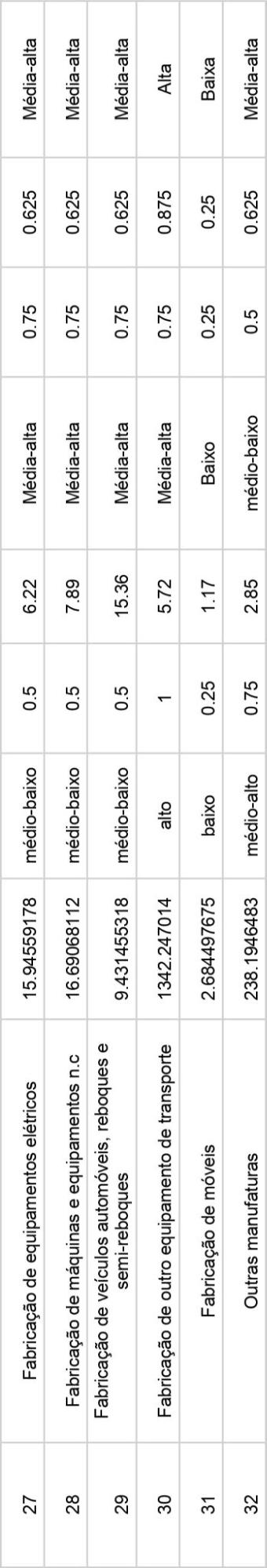

Para o cálculo, cada uma das duas classificações categóricas foi associada a um score e então realizada uma média entre as duas. Em ambos os casos, as classificações foram alta, média-alta, média-baixa e baixa, convertidas em scores de 1, 0.75, 0.50 e 0.25, respectivamente (Apêndice 1). A média dos dois scores resultou na complexidade produtiva da atividade, sendo valores acima de 0.75 classificados como alta complexidade, acima de 0.5 a 0.75 como média-alta, acima de 0.25 a 0.5 como média-baixa e até 0.25 como baixa. O resultado da classificação das atividades econômicas é exibido na Tabela 1.

Para a identificação do quantitativo de postos de trabalho em cada atividade econômica foram utilizados os dados estatísticos de vínculos trabalhistas da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A RAIS reúne registros administrativos fornecidos anualmente pelos empregadores e fornece uma espécie de fotografia anual do estoque de empregos formais (IBGE, 2025). Apesar da cobertura temporal da base ser de 1985 até dias atuais, mudanças metodológicas na coleta e sistematização dos dados tornam problemática a construção de uma série temporal única. Dadas essas limitações, o período de 2006 até 2023 representa o melhor recorte para os objetivos do trabalho. É importante ressaltar, entretanto, que mudanças metodológicas na coleta dos dados da RAIS podem implicar uma superestimação do crescimento de volume de empregos nos anos de 2022 e 2023, conforme ressalta a nota técnica do MTE (2024), que alerta para a “ocorrência de importante quebra na série histórica da RAIS”. Essa quebra, entretanto, não afeta o resultado final do ICP, na medida em que este considera a participação de cada atividade no estoque de empregos, como descrito abaixo.

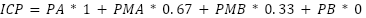

Tal cálculo é feito a partir dos dados de quantidades de vínculos ativos em cada nível de complexidade – o grupo de atividades econômicas classificadas naquele nível – e assim calculada a participação daquela categoria de complexidade no estoque de empregos formais. Cada categoria é pontuada em 1, 0.67, 0.33 e 0 pontos, do mais complexa para a menos complexa. Assim, o índice vai de 0 – todos os empregos no território são em atividades da indústria de transformação consideradas de baixa complexidade – até 1 – todos os empregos da indústria de transformação no território são considerados de alta complexidade.

A expressão matemática (equação 1) abaixo resume a operação realizada, onde PA significa participação das atividades de alta complexidade; PMA representa a participação das atividades de média-alta complexidade; PMB, participação das atividades de média-baixa complexidade; e PB, participação das atividades de baixa complexidade.

(1)

(1)

- Resultados

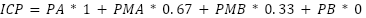

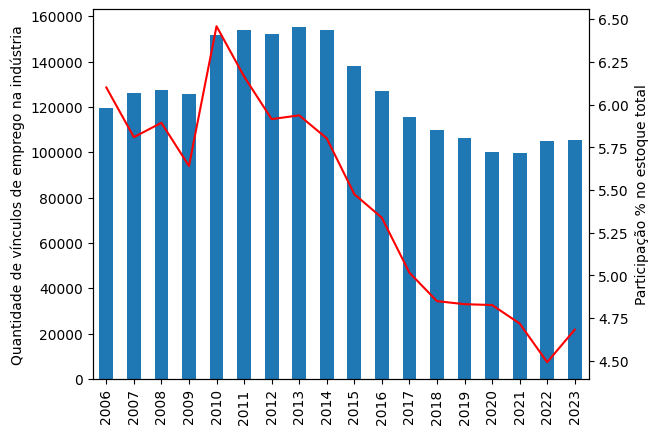

Primeiramente, de forma a tornar o contexto da análise mais claro, é importante uma análise quantitativa da evolução anual do mercado de trabalho das atividades da indústria da transformação selecionadas, apresentada na Figura 1. É possível perceber que há um pico em 2013, quando elas somam 155.277 vínculos de empregos formais, o que representava 5,9% do estoque total de empregos formais da Cidade do Rio de Janeiro naquele ano. Esse quantitativo vai caindo gradativamente até chegar a 99.537 vínculos em 2021, o ponto mais baixo da série histórica. Trata-se de uma queda de 35,9% no período 2013-2021. Se considerarmos o patamar inicial da série histórica, de 119.714 vínculos de emprego formal, em 2006, ainda se verifica uma queda de 16,9%. Já o crescimento observado em 2022 e 2023 pode ser explicado pelas mudanças metodológicas da RAIS, conforme ressaltado anteriormente.

Figura 1: Evolução anual do número de vínculos de emprego formal das atividades da indústria de transformação selecionadas e participação percentual no estoque total de empregos formais. Cidade do Rio de Janeiro, 2006 a 2023.

Fonte: Elaboração própria dos autores a partir de dados da RAIS/MTE.

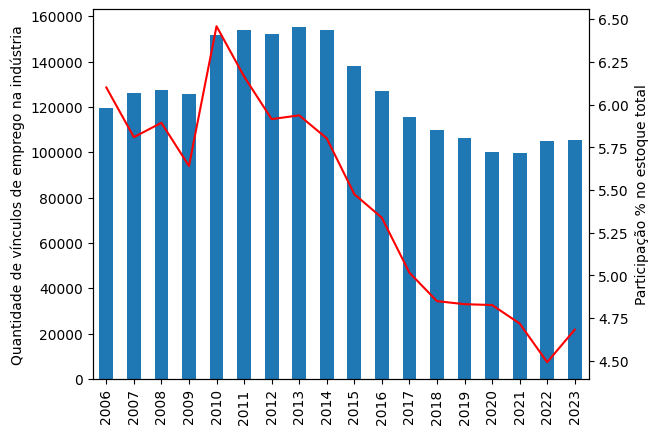

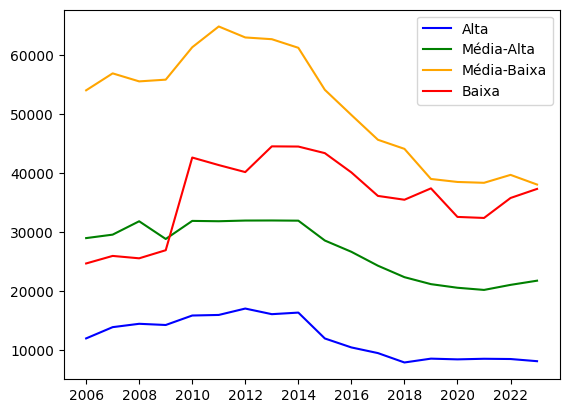

Contudo, ainda mais importante é a evolução da participação percentual dessas atividades industriais no estoque total de empregos formais cariocas: observa-se um salto entre 2009 e 2010, que como pode ser visto na Figura 2, foi majoritariamente composto de empregos em atividades de baixa complexidade, chegando a aproximadamente 6,5%, seguido de uma trajetória decrescente, até atingir o ponto mais baixo da série histórica, de 4,5%, em 2022.

Analisando os dados de empregos pelas quatro categorias de complexidade, na Figura 2, é perceptível que a maior parte dos empregos se concentram em atividades de média-baixa e baixa complexidade. Percebe-se ainda que a maior queda quantitativa ocorre em setores classificados como de média-baixa complexidade. Entretanto, setores de baixa complexidade apresentaram aumento no volume de empregos em relação a 2006, mesmo que abaixo do pico de 2013, reduzindo a queda total do volume de empregos. Tal situação exemplifica como mudanças na composição das atividades econômicas podem mascarar impactos do processo de desindustrialização, pois a manutenção ou até crescimento do quantitativo total de empregos da indústria da transformação não permite enxergar ganhos ou perdas de complexidade produtiva.

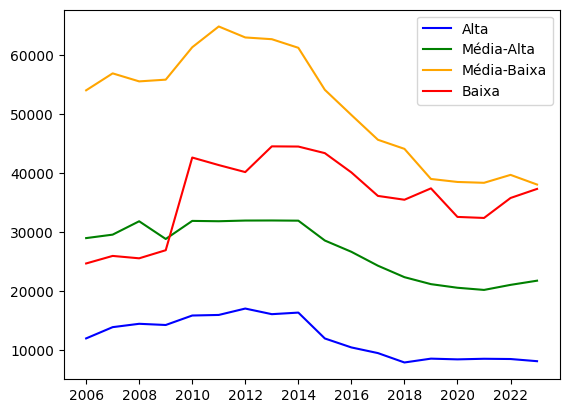

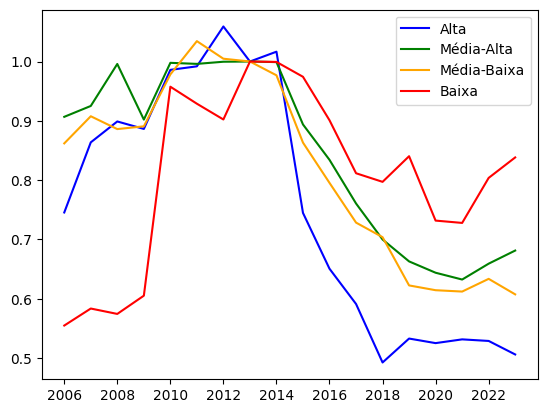

Para melhor avaliar a temporalidade e queda proporcional do volume de empregos em cada categoria, a Figura 3 exibe as mudanças proporcionais de empregos em cada categoria, tomando o ano de 2013 como referência (2013=1). As curvas deixam claro uma queda no volume de atividades que, se para algumas categorias se inicia entre 2011 e 2012, se intensifica e se torna generalizada a partir do período de 2013 e 2014, em concomitância com a desaceleração econômica brasileira e fluminense.

Figura 2: Evolução anual do número de vínculos de emprego formal por nível de complexidade produtiva da atividade econômica. Cidade do Rio de Janeiro, 2006 a 2023.

Fonte: Elaboração própria dos autores a partir de dados da RAIS/MTE.

Figura 3: Variação do número de vínculos de emprego formal em relação ao patamar de 2013 por nível de complexidade da atividade econômica. Cidade do Rio de Janeiro, 2006 a 2023.

Fonte: Elaboração própria dos autores a partir de dados da RAIS/MTE.

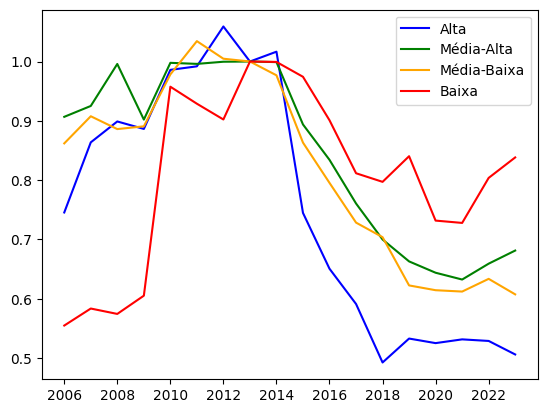

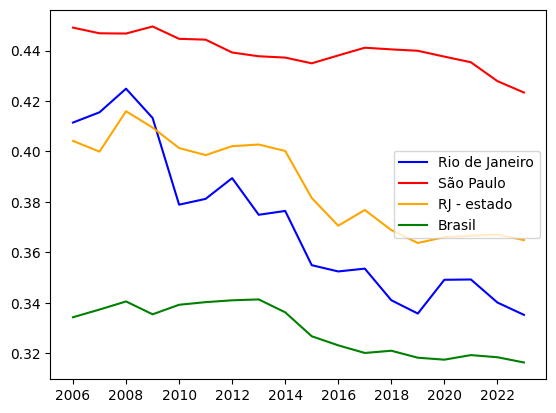

O resultado agregado dessas mudanças, já na forma do índice de complexidade produtiva (ICP) proposto, é apresentado na Figura 4. O ICP, que atingiu um pico de cerca de 0.43 pontos, em 2009, recua para 0.33, em 2019. Após breve oscilação positiva em 2022, ele volta a recuar em 2023. Duas ponderações precisam ser feitas a esse respeito. Em primeiro lugar, a “melhora” em 2020 parece decorrente de uma perda acentuada de empregos de baixa complexidade, provavelmente associada com a pandemia de COVID-19. Apesar do cenário negativo, a variação positiva se dá pelo fato do ICP captar as variações na participação das categorias no estoque de empregos e não o volume de empregos totais. Assim, uma queda mais acelerada de setores menos complexos implica uma “melhora” na complexidade geral. Em segundo lugar, e pela mesma razão, as mudanças metodológicas da RAIS, que tornam a série de empregos de 2022 e 2023 não comparável, a priori não impactam a avaliação do ICP. Na verdade, a redução do ICP no período indica sua capacidade de captar perdas qualitativas na atividade industrial, apesar das mudanças metodológicas apontarem um ganho geral de empregos.

Figura 4: Evolução anual do índice de complexidade produtiva (ICP) - Cidade do Rio de Janeiro, 2006 a 2023.

Fonte: Elaboração própria dos autores.

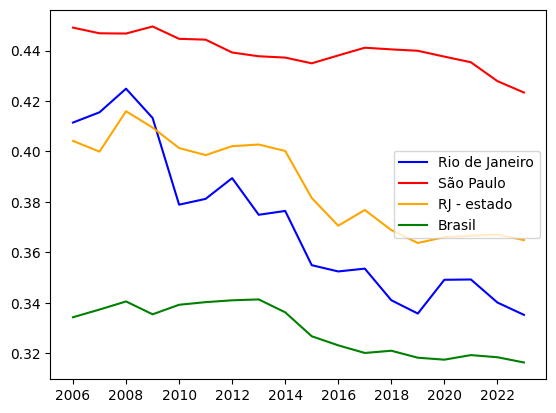

Por fim, foram realizadas também algumas comparações, ainda em caráter exploratório, no sentido de colocar em contexto a queda do ICP em território carioca. A Figura 5 apresenta o ICP comparado entre os municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro e o conjunto do país. No primeiro caso, se São Paulo já exibia maior complexidade produtiva, a diferença era substancialmente menor e parecia estar reduzindo a distância até aproximadamente 2008. Após esse ano, marcado pelo contexto da crise econômica internacional do subprime, a Cidade do Rio de Janeiro passa a perder complexidade produtiva de forma muito mais acelerada. Assim, se a diferença do ICP entre Rio e São Paulo era de cerca de 0.02 pontos em 2008, passa a ser de 0.10 pontos em 2023. Esse dado é notável pois São Paulo é justamente um dos pontos mais críticos do processo de desindustrialização brasileiro, em função tanto da redução de postos de trabalho como de sua realocação para o interior do estado (Sampaio e Etulain, 2021) e para fora da região sudeste (CNI 2021).

Figura 5: Evolução anual do índice de complexidade produtiva (ICP) - regiões geográficas selecionadas, 2006 a 2023.

Fonte: Elaboração própria dos autores.

Em segundo lugar, também é notável como a complexidade produtiva do município regrediu para níveis abaixo do estado do Rio de Janeiro. Essa mudança é significativa, visto que por muito tempo a capital fluminense exercia um papel de atratividade da atividade econômica, chegando a produzir um vazio produtivo em regiões próximas, como a Baixada Fluminense (Sobral, 2016; 2017).

Essa realidade se transformou nas últimas décadas, em parte associada ao crescimento de setores econômicos já tradicionais do estado, como setor petroquímico no Norte Fluminense (Piquet, 2021) e atratividade de novas atividades econômicas, como o setor automotivo no Sul Fluminense (Ramalho, 2015). Assim, se o município do Rio de Janeiro continua tendo grande importância para a economia do estado, qualitativamente sua indústria de transformação não parece mais liderar em termos de capacidade de agregar valor e incorporar tecnologia.

Por último, a comparação com o Brasil reflete o mesmo cenário. Aqui, se a Cidade do Rio de Janeiro detinha uma indústria de transformação mais complexa, a distância para a média nacional é substancialmente reduzida. É importante notar que, se tal mudança parece resultado direto do processo de desconcentração industrial ocorrido no Sudeste, o município de São Paulo não exibe o mesmo padrão. Assim, se do ponto de vista da redução quantitativa do volume de empregos a queda do município do Rio de Janeiro poderia estar associada aos mesmos mecanismos causais que São Paulo, do ponto de vista qualitativo parecem existir elementos particulares do caso carioca que provocam uma perda de complexidade interna a indústria de transformação concomitante a perda de participação desta na economia e estoque geral de empregos. Tal fator pode sugerir uma maior fragilidade do emprego industrial, particularmente aquele ligado a atividades mais complexas, no município do Rio de Janeiro.

- Discussão e conclusões

Os resultados apresentados neste artigo evidenciam uma perda de importância da indústria da transformação no mercado de trabalho formal da Cidade do Rio de Janeiro entre 2006 e 2023, tanto em números absolutos quanto em participação percentual no estoque total de empregos, corroborando teses de desindustrialização em nível local. Quantitativamente, apenas entre 2013 e 2021 observa-se a redução de 55.740 postos de trabalho industriais, significando uma queda de 35,9%.

Porém, mais do que isso, a análise dos dados estatísticos a partir do índice de complexidade produtiva (ICP) proposto revela que o município perdeu participação em atividades de maior valor agregado e intensidade tecnológica, consolidando-se em atividades de baixa e média-baixa complexidade, principalmente a partir de 2014. O cálculo do ICP por ano apresenta trajetória decrescente, saindo de 0.41, em 2006, para 0.33, em 2023.

Em perspectiva comparada, essa tendência contrasta com a trajetória do município de São Paulo, que, apesar de também sofrer queda do ICP, manteve um patamar de maior sofisticação da produção industrial. Na comparação com o país e com o estado do Rio de Janeiro, percebe-se como a queda do índice foi mais acentuada na capital fluminense. Essa queda mostra que, mesmo no contexto geral de desindustrialização, há significativas variações regionais que tornam necessário ajustar o diagnóstico, e as soluções propostas, às realidades locais.

Esses achados vão ao encontro da hipótese de uma perda de sofisticação da produção industrial carioca. Numa perspectiva histórica, essa perda é continuidade de um processo de perda de importância da cidade do Rio de Janeiro ao longo de todo século XX. Assim, não é possível descartar o peso das disputas políticas na conformação desse cenário. Em particular, o período dos anos 1990 em diante coincide com disputas fiscais entre estados (Arbix, 2000) e mudanças significativas ao nível da política de desenvolvimento federal (Fonseca et al., 2020), que pode indicar que o município do Rio de Janeiro saiu perdedor dos rearranjos institucionais.

Nesse sentido, este trabalho destaca que políticas públicas voltadas à reindustrialização precisam ter em mente a diferenciação entre as atividades econômicas que compõem a indústria de transformação. Um foco em setores intensivos em conhecimento e tecnologia, que visem reverter o declínio estrutural da indústria no Rio de Janeiro, precisa considerar as especificidades destas, assim como aspectos relacionais entre a estrutura econômica do município, de sua região metropolitana e do estado. Futuras pesquisas poderiam explorar os determinantes institucionais e regionais desse processo, bem como estratégias para reinserir a cidade em redes produtivas de maior valor agregado. Também é importante ampliar e aprofundar as comparações, tanto no sentido de abarcar mais capitais, como em construir visões agregadas a respeito da região metropolitana, que fugiam ao escopo deste trabalho.

Por fim, este artigo também aponta para a multiplicidade de efeitos que processos de mudança social, i.e. desenvolvimento econômico, podem ter. Particularmente, o processo de desindustrialização parece ter trajetórias distintas nos diversos territórios, com efeitos sociais mais virtuosos (upgrade social) ou danosos (downgrade social) que, como Barrientos, Gereffi e Rossi (2011) apontam, podem ou não estar vinculados a processos de upgrade econômico. Nesse sentido, a proposta de um índice de complexidade produtiva (ICP) apresenta-se como uma importante ferramenta de análise desses processos, podendo ser refinado em desdobramentos futuros.

Apêndice 1 – classificação detalhada das atividades econômicas

Fonte: Elaborado com dados da OCDE(2016) e do sistema Comex Stat do MDIC.

Referências

ACCA, R. S. Tipologias de intensidade tecnológica: revisão metodológica e aplicação para a análise da estrutura produtiva do estado de São Paulo. SEADE Metodologia, São Paulo, 2021.

ARBIX, Glauco Antônio Truzzi. Guerra fiscal e competição intermunicipal por novos investimentos no setor automotivo brasileiro. Dados: Revista de Ciências Sociais, v. 43, n. 1, p. 5-43, 2000. Disponível em: https://doi.org/10.1590/s0011-52582000000100001.

BARRIENTOS, S., GEREFFI, G., ROSSI, A. Economic and social upgrading in global production networks: A new paradigm for a changing world. International Labour Review, p. 319-340, 2011. https://doi.org/10.1111/j.1564-913X.2011.00119.x

CNI (Confederação Nacional da Indústria). Nota Econômica 19 - Indústria fica menos concentrada. CNI. 2021

CONCLA. CNAE-Subclasses 2.3: estrutura. 2023 Recuperado em 16 de junho de 2023 (https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=estrutura).

FIGUEIREDO FILHO, Dalson Britto, PARANHOS, Ranulfo, ROCHA, Enivaldo Carvalho, MAIA, Romero G.. Análise de Componentes Principais para Construção de Indicadores Sociais. Revista Brasileira de Biometria, São Paulo, v. 31, n. 1, p. 61-78, jan.-mar. 2013.

FONSECA, Pedro Cezar Dutra, AREND, Marcelo, GUERRERO, Glaison Augusto. Política econômica, instituições e classes sociais: os governos do Partido dos Trabalhadores no Brasil. Economia e sociedade: São Paulo. v. 29, n. 3, p. 779–809. 2020. doi: 10.1590/1982-3533.2020v29n3art05.

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Classificação Nacional de Atividades Econômicas. 2006. Disponível em: <https://concla.ibge.gov.br/classificacoes/por-tema/atividades-economicas/classificacao-nacional-de-atividades-economicas>. Acesso em: 23 jun. 2025.

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Relação Anual de Informações Sociais – RAIS. Disponível em: <https://ces.ibge.gov.br/base-de-dados/metadados/mte/relacao-anual-de-informacoes-sociais-rais>. Acesso em: 23 jun. 2025.

MARX, Karl. O capital: crítica da economia política ; livro primeiro - o processo de produção do capital. São Paulo: Boitempo Editorial. 2013.

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Relação Anual de Informações Sociais, ano-base 2022. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/estatisticas-trabalho/rais/rais-2022/nota-tecnica-rais-2022.pdf>. Acesso em: 14 jul. 2025.

OCDE. 2016. OECD Taxonomy of Economic Activities Based on R&D Intensity. Vol. 2016/04. OECD Science, Technology and Industry Working Papers. 2016. doi: 10.1787/5jlv73sqqp8r-en.

OREIRO, José Luis, FEIJÓ, Carmem A.. Desindustrialização: conceituação, causas, efeitos e o caso brasileiro. Revista de Economia Política, v. 30, n. 2, p. 219–32. 2010. doi: 10.1590/S0101-31572010000200003.

OREIRO, J. L.; MARCONI, N. Teses equivocadas no debate sobre desindustrialização e perda de competitividade da indústria brasileira. Revista NECAT, Campinas, v. 3, n. 5, p. 24, 2014.

PIQUET, Rosélia. Norte fluminense: uma região petrodependente. Rio de Janeiro: Editora Telha, 2021.

RAMALHO, José Ricardo. Indústria e desenvolvimento: efeitos da reinvenção de um território produtivo no Rio de Janeiro. Revista Pós Ciências Sociais, v. 12, n. 24, p. 117–142, 17 Jul 2015 Disponível em: https://periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rpcsoc/article/view/3643.

ROSSI, Arianna. Does Economic Upgrading Lead to Social Upgrading in Global Production Networks? Evidence from Morocco. World Development, v. 46, p. 223–33. 2013. doi: 10.1016/j.worlddev.2013.02.002.

SAMPAIO, D., ETULAIN, C. Desindustrialização em São Paulo até o início do século XXI. H-industri@, v.28, p. 123-144. 2021.

SANTOS, R. S. P.. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MUDANÇA SOCIAL: a Vale e a mineração na Amazônia Oriental. Caderno CRH, [S. l.], v. 29, n. 77, p. 295–312, 2017. DOI: 10.9771/ccrh.v29i77.20004.

SOBRAL, Bruno Leonardo Barth. Desindustrialização e questão metropolitana: o caso da ‘arrebentação urbana’ na periferia da região metropolitana do Rio de Janeiro. Geosul, v. 31, n. 62, p. 193–220. 2016. doi: 10.5007/2177-5230.2016v31n62p193.

SOBRAL, Bruno Leonardo Barth. A falácia da ‘inflexão econômica positiva’: algumas características da desindustrialização fluminense e do ‘vazio produtivo’ em sua periferia metropolitana. Cadernos do Desenvolvimento Fluminense, n. 10, 2017. doi: 10.12957/cdf.2016.30678.

TREGENNA, Fiona. Characterising Deindustrialisation: An Analysis of Changes in Manufacturing Employment and Output Internationally. Cambridge Journal of Economics, v. 33, n. 3, maio 2009, p. 433–466. doi:10.1093/cje/ben032.

Sobre os Autores

Diego Maggi é doutorando e mestre pelo Programa de Pós-graduação em Sociologia e Antropologia (PPGSA/UFRJ). Trabalhou na Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro (CEV-Rio), na Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH-RJ), no Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) e no Instituto Darcy Ribeiro (IDR) do Município de Maricá, RJ. Atualmente, é Coordenador no Instituto Pereira Passos (IPP), do município do Rio de Janeiro. Integra o grupo de pesquisa Desenvolvimento, Trabalho e Ambiente (DTA) e tem experiência em sociologia econômica e do trabalho, atuando principalmente nos seguintes temas: redes globais de produção, trabalho intelectual, teoria do valor, marcas, indústria automobilística, violações de direitos humanos.

Leonardo Aucar é doutorando e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia (PPGSA) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pós graduando lato sensu em inteligência artificial pelo programa BI Master da PUC-Rio/ICA. Realiza pesquisa sobre o processo de desindustrialização do Brasil e seus territórios produtivos a partir do referencial teórico da sociologia econômica institucionalista e histórico-comparativa.

Contribuições dos Autores

Conceituação, D.M.M.; L.N.A.; metodologia, D.M.M.; L.N.A.; software, D.M.M.; L.N.A.; validação, D.M.M.; L.N.A.; análise formal, D.M.M.; L.N.A.; investigação, D.M.M.; L.N.A.; recursos, D.M.M.; L.N.A.; curadoria de dados, D.M.M.; L.N.A.; redação—preparação do rascunho original, D.M.M.; L.N.A.; redação—revisão e edição, D.M.M.; L.N.A.; visualização, D.M.M.; L.N.A.; supervisão, D.M.M.; L.N.A.; administração do projeto, D.M.M.; L.N.A.; aquisição de financiamento, D.M.M.; L.N.A. Todos os autores leram e concordaram com a versão publicada do manuscrito.

Financiamento

A pesquisa foi parcialmente realizada com recursos no Conselho Nacional de Pesquisa (CNPQ) através de bolsa de doutorado para um dos autores.

Agradecimentos

Leonardo Aucar agradece ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo financiamento da pesquisa de doutorado na qual esse artigo se insere através do projeto ‘O Atravancamento da Alteridade: Um Estudo das Formas de Negação do Outro e de suas Formas de Resistência Segundo o Diálogo entre Múltiplas Abordagens Sociológicas e Antropológicas’. Código de processo 404114/2022-9.

Conflitos de Interesse

Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

Sobre a Coleção Estudos Cariocas

A Coleção Estudos Cariocas (ISSN 1984-7203) é uma publicação de estudos e pesquisas sobre o Município do Rio de Janeiro, vinculada ao Instituto Pereira Passos (IPP) da Secretaria Municipal da Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Seu objetivo é divulgar a produção técnico-científica sobre temas relacionados à cidade do Rio de Janeiro, bem como sua vinculação metropolitana e em contextos regionais, nacionais e internacionais. Está aberta a quaisquer pesquisadores (sejam eles servidores municipais ou não), abrangendo áreas diversas - sempre que atendam, parcial ou integralmente, o recorte espacial da cidade do Rio de Janeiro.

Os artigos também necessitam guardar coerência com os objetivos do Instituto, a saber:

- Promover e coordenar a intervenção pública sobre o espaço urbano do Município;

- Prover e integrar as atividades do sistema de informações geográficas, cartográficas, monográficas e dados estatísticos da Cidade;

- Subsidiar a fixação das diretrizes básicas ao desenvolvimento socioeconômico do Município.

Especial ênfase será dada no tocante à articulação dos artigos à proposta de desenvolvimento econômico da cidade. Desse modo, espera-se que os artigos multidisciplinares submetidos à revista respondam às necessidades de desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro.