Volumen 13 Número 2 *Autor(a) correspondiente moreiramaggi@gmail.com Envío 15 jun 2025 Aceptación 16 sep 2025 Publicación 15 oct 2025 ¿Cómo citar? MAGGI, D.M.; AUCAR, L.N. El mercado laboral y la complejidad productiva en la industria manufacturera de la Ciudad de Río de Janeiro en perspectiva comparada. Coleção Estudos Cariocas, v. 13, n. 2, 2025.

DOI: 10.71256/19847203.13.2.162.2025 El artículo fue originalmente enviado en PORTUGUÉS. Las traducciones a otros idiomas fueron revisadas y validadas por los autores y el equipo editorial. Sin embargo, para una representación más precisa del tema tratado, se recomienda que los lectores consulten el artículo en su idioma original.

| El mercado laboral y la complejidad productiva en la industria manufacturera de la Ciudad de Río de Janeiro en perspectiva comparada Labor Market and productive complexity in the manufacturing industry of the City of Rio de Janeiro in a comparative perspective Mercado de trabalho e complexidade produtiva na indústria de transformação da Cidade do Rio de Janeiro em perspectiva comparada Diego Moreira Maggi1 y Leonardo Nogueira Aucar2 1Universidade Federal do Rio de Janeiro, Largo São Francisco de Paula, 1 - Centro, Rio de Janeiro/RJ, ORCID 0009-0007-5387-0412, moreiramaggi@gmail.com 2Universidade Federal do Rio de Janeiro, Largo São Francisco de Paula, 1 - Centro, Rio de Janeiro/RJ, ORCID 0009-0002-4576-1316, leonardoaucar@gmail.com

ResumenEste artículo examina las transformaciones cualitativas en la industria manufacturera de la ciudad de Río de Janeiro. Para ello, se construye un Índice de Complejidad Productiva (ICP), basado en el volumen de vínculos de empleo formal. El análisis abarca los distintos subsectores de la industria manufacturera y establece comparaciones con el municipio de São Paulo, el estado de Río de Janeiro y Brasil en su conjunto. Los resultados señalan una simplificación más pronunciada de la actividad industrial en el municipio de Río de Janeiro, lo que sugiere un proceso de pérdida de centralidad de la economía carioca tanto a nivel nacional como en relación con el resto del estado de Río de Janeiro. Palabras clave: industria manufacturera; desarrollo; Río de Janeiro; análisis comparativo; indicadores sociales. AbstractThis article examines the qualitative transformations within the manufacturing industry of the city of Rio de Janeiro. To this end, a Productive Complexity Index (PCI) is constructed, grounded in the volume of formal employment relationships. The analysis encompasses the various subsectors of the manufacturing industry and establishes comparisons with the municipality of São Paulo, the state of Rio de Janeiro, and Brazil as a whole. The findings reveal a more pronounced simplification of industrial activity in the municipality of Rio de Janeiro, suggesting a process of declining centrality of the city’s economy both nationally and in relation to the broader state of Rio de Janeiro.

Keywords: manufacturing industry; development; Rio de Janeiro; comparative analysis; social indicators. ResumoO texto analisa as mudanças qualitativas na indústria de transformação da Cidade do Rio de Janeiro. Para tanto, é construído um índice de complexidade produtiva (ICP) baseado no volume de vínculos de trabalho formal. São analisados os diferentes subsetores da indústria de transformação e feitas comparações com o município de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro e o Brasil. Os resultados apontam uma simplificação mais intensa da atividade industrial no município do Rio de Janeiro, indicando um processo de perda de centralidade da economia carioca no país e em relação ao restante do estado fluminense.

Palavras-chave: indústria; desenvolvimento; Rio de Janeiro; análise comparativa; indicadores sociais. |

Introducción

Los estudios sobre el desarrollo económico brasileño han estado marcados, desde finales del siglo XX, por la constatación de la pérdida de participación de los sectores manufactureros en el Producto Interno Bruto (PIB) y en el stock de empleos, generando debates sobre el proceso de "desindustrialización" y "reprimarización" de la economía (Oreiro e Feijó, 2010). En este contexto, este artículo se propone analizar los eventuales efectos de este proceso sobre el mercado de trabajo de la Ciudad de Río de Janeiro, buscando identificar, más allá de cambios cuantitativos, transformaciones cualitativas en el perfil del empleo industrial, especialmente en lo que se refiere al valor agregado y a la intensidad tecnológica de los bienes producidos por estos.

Para ello, se construye un índice (Figueiredo Filho et al., 2013) que mide la complejidad promedio de la actividad productiva y permite comparaciones con otras capitales, el estado y Brasil. La métrica principal está dada por los cambios en la distribución del stock de empleo entre subsectores de la industria de transformación. Cada subsector se clasifica por su complejidad productiva a partir de datos sobre el valor de los productos producidos y el peso del sector de investigación y desarrollo en relación a su valor agregado. El resultado final es el promedio ponderado de los empleos en subsectores de dada complejidad, aquí denominado Índice de Complejidad Productiva (ICP).

La hipótesis es que la actividad industrial del municipio perdió sofisticación de forma más significativa que otras capitales, que el estado y que Brasil. Tal hipótesis deriva de la constatación sobre la pérdida de centralidad del municipio para la economía brasileña y de la existencia de un proceso de desconcentración industrial reciente en la región sudeste (CNI, 2021). Así, el ICP se utiliza para realizar las comparaciones relativas al período de 2006 hasta 2023.

Cabe señalar que el fenómeno social aquí investigado se refiere a una parte de lo que se denomina "desarrollo económico", término que, a pesar de su carácter normativo, posee relevancia al ser un término nativo para identificar la percepción de un conjunto de actores sociales sobre transformaciones deseables en la estructura económica (Santos, 2016). Esta dimensión normativa, sin embargo, necesita ser relativizada sociológicamente, en pro de una visión del desarrollo como cambio social (Santos, 2016). Entendido entonces como una de las variaciones de ese fenómeno, el proceso de desindustrialización suele medirse por la reducción de la participación de los sectores industriales en el producto interno bruto (PIB) y en el stock de empleos, especialmente en el sector manufacturero (Tregenna, 2009). Dentro de la categoría "industria" se da un lugar privilegiado a la llamada "industria de transformación". En general, esta se asocia al "mayor" desarrollo económico, medido en crecimiento real del PIB, y es vista como elemento importante en la dinámica de crecimiento económico, especialmente para la diversificación de la actividad productiva (Oreiro e Feijó, 2010; Oreiro e Marconi, 2014).

A su vez, la idea de "complejidad económica" no presenta consensos, pero forma parte del repertorio de las teorías económicas y gerenciales. Aquí, se utiliza un concepto derivado, el de complejidad productiva, que busca medir la oferta de vínculos de trabajo en un territorio por su capacidad de producir ganancias de valor e incorporar tecnología y conocimiento. Su uso conlleva, por lo tanto, cierto peso normativo, al entender que los vínculos de trabajo en ciertos sectores son más "deseables" que en otros. Tal enfoque, sin embargo, se basa en la evaluación empírica de que la actividad industrial tiende a producir empleos más valorados – con mayores salarios, protección social, tasas de sindicalización y formalidad – y, por lo tanto, más capaces de inducir un proceso de mejora social en concomitancia al proceso de mejora económica (Barrientos, Gereffi e Rossi, 2011; Rossi, 2013).

La discusión sobre procesos de mejora económica y social es un marco teórico importante, en la medida en que encapsula discusiones respecto a los efectos del desarrollo económico. El principal punto a ser llevado al debate es que los procesos de mejora económica – por ejemplo, crecimiento y mejor posicionamiento de un territorio en cadenas globales de valor – no necesariamente conducen a mejoras en la calidad de vida de los trabajadores y sus comunidades, es decir, a una mejora social. Para que este vínculo sea completo, es preciso que un marco institucional permita la captura de valor por parte de los territorios y sus residentes (Barrientos, Gereffi e Rossi, 2011).

Pese a la discusión anterior, el ICP tiene como foco la capacidad de acumulación de capital, vía valor agregado y tecnología. Así, mide prioritariamente procesos de mejora económica. Tal elección se justifica pues, a pesar de la importancia de la discusión sobre la mejora social enfatizada anteriormente, es el proceso de mejora económica el que da base a la creación de valor a ser capturado por los diversos actores de la red. En este sentido, la mejora económica es vista como función parcial de la complejidad productiva y conecta a la misma con la posibilidad, pero no certeza, de mejoras sociales, como condición necesaria de ese proceso. De ahí la importancia teórica de comprender la capacidad estructural del territorio de dar soporte a la producción de este valor.

Este trabajo da, también, un paso teórico adelante al proponer una evaluación cualitativa de los sectores empleadores internos a la propia industria, y a la industria de transformación. Para ello, construye el ICP promedio de territorios a partir de la composición, en sectores de actividad económica, de los vínculos empleaticios a lo largo del tiempo. A continuación se describe el proceso de composición del índice y los métodos utilizados para la clasificación de las actividades económicas en mayor o menor complejidad productiva.

Además de esta introducción, el artículo presenta la metodología empleada, incluyendo la proposición de cálculo del índice de complejidad productiva, seguida por los resultados del análisis de los datos y, por último, una discusión respecto a los hallazgos.

Metodología

Como se dijo anteriormente, el trabajo recurre a un método cuantitativo de análisis de datos estadísticos de fuentes oficiales y de construcción de un índice (Figueiredo Filho et al., 2013) propio, el índice de complejidad productiva (ICP). Índice este compuesto de indicadores sociales, los cuales buscan agrupar en un único número datos capaces de evidenciar determinada categoría analítica relativa a un proceso social, como desarrollo económico, progreso social, etc. Para tal, son considerados como posibles componentes del índice indicadores que tanto sean relativos al fenómeno, como posean disponibilidad y confiabilidad para los recortes temporal o geográfico deseado (Figueiredo Filho et al., 2013).

Aquí, los datos deseados se refieren al número de puestos de trabajo formales disponibles en la industria de transformación conforme a la complejidad económica. Sin embargo, el análisis del sector de transformación de la industria como un todo puede oscurecer variaciones cualitativas. Es en función de eso que el análisis de este trabajo se enfoca en el volumen de empleos asociados a actividades económicas internas de la industria de transformación, los subsectores, conforme a su complejidad.

Para la identificación de los subsectores industriales se utilizó la Clasificación Nacional de Actividad Económica (CNAE), que tipifica las actividades económicas de cada establecimiento, en compatibilidad con la International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC). La CNAE, tal como la ISIC, está organizada en formato de estructura jerarquizada (CONCLA, 2023), de forma que los resultados aquí presentados se refieren solamente al segundo mayor nivel de agregación, denominado división de actividad económica (IBGE, 2006). Además, fueron consideradas solamente las actividades de la industria de transformación, que no incluyen, por ejemplo, actividades de la industria extractiva.

El trabajo de clasificación de las divisiones de la industria de transformación en nivel de valor agregado exigió un método propio, utilizando los datos estadísticos del comercio exterior brasileño de bienes, proporcionados por el sistema Comex Stat del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios (MDIC). Los datos de comercio exterior son relevantes en la medida en que presentan un retrato del valor de los productos producidos en relación al precio internacional. También permite una averiguación de la característica, en términos de sofisticación, de los productos de determinado subsector. Así, a título de ejemplo, la producción del sector automotriz puede ser largamente diferente de territorio para territorio – pueden ser producidos autobuses, carros de lujo o carros populares, por ejemplo. Los datos de exportación permiten un análisis ponderado de la característica de aquel subsector en relación a su realidad en el contexto nacional.

Los niveles de valor agregado asociados a los subsectores fueron calculados a partir del promedio ponderado de la participación de subactividades económicas en la CNAE, encontrada por la división del valor total (libre a bordo, en dólares) por el peso líquido total de los bienes exportados por el país en el año en esa división. En seguida, fue utilizado el algoritmo de Fisher-Jenks, método estadístico “indicado para agrupamiento de datos unidimensionales” (Acca, 2021), con el cual fue posible ordenar los datos en las cuatro categorías: alta complejidad, media-alta complejidad, media-baja complejidad y baja complejidad. El objetivo de ese componente es capturar la especificidad de la actividad económica dentro del contexto brasileño.

Complementariamente, fue utilizada una clasificación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de actividades económicas en cinco grupos conforme al nivel de intensidad de investigación y desarrollo, de las cuales cuatro se refieren a la industria de transformación (OCDE, 2016). Tal componente visa capturar la intensidad tecnológica estimada, permitiendo así mejor diferenciar actividades que agregan mucho valor en función de la rareza de cierta materia prima – actividades ligadas a la extracción mineral, por ejemplo – de actividades que agreguen valor en función del uso de tecnologías y conocimientos – valor extraído del trabajo muerto, en la concepción marxista (Marx, 2013).

Así, cada actividad económica recibió dos clasificaciones, una referente al valor agregado a los productos y otra referente al grado de incorporación de conocimiento científico. Como se dijo, estas categorías buscan capturar dos elementos relevantes: la capacidad de aquel puesto de trabajo de agregar valor a una dada mercancía y la incorporación de trabajo muerto en forma de conocimiento y tecnologías. Así, la complejidad de las actividades económicas de un territorio se refiere a la capacidad de los puestos de trabajo disponibles para contribuir al proceso de acumulación de capital – dejando en segundo plano la discusión sobre la captura de ese valor, discutida en Barrientos, Gereffi e Rossi (2011). En este sentido, se distingue fuertemente de otras métricas orientadas a la productividad que enfatizan el carácter individual del trabajador, y direcciona la discusión hacia la estructura social que permite al trabajador realizar incremento de valor (Marx 2013).

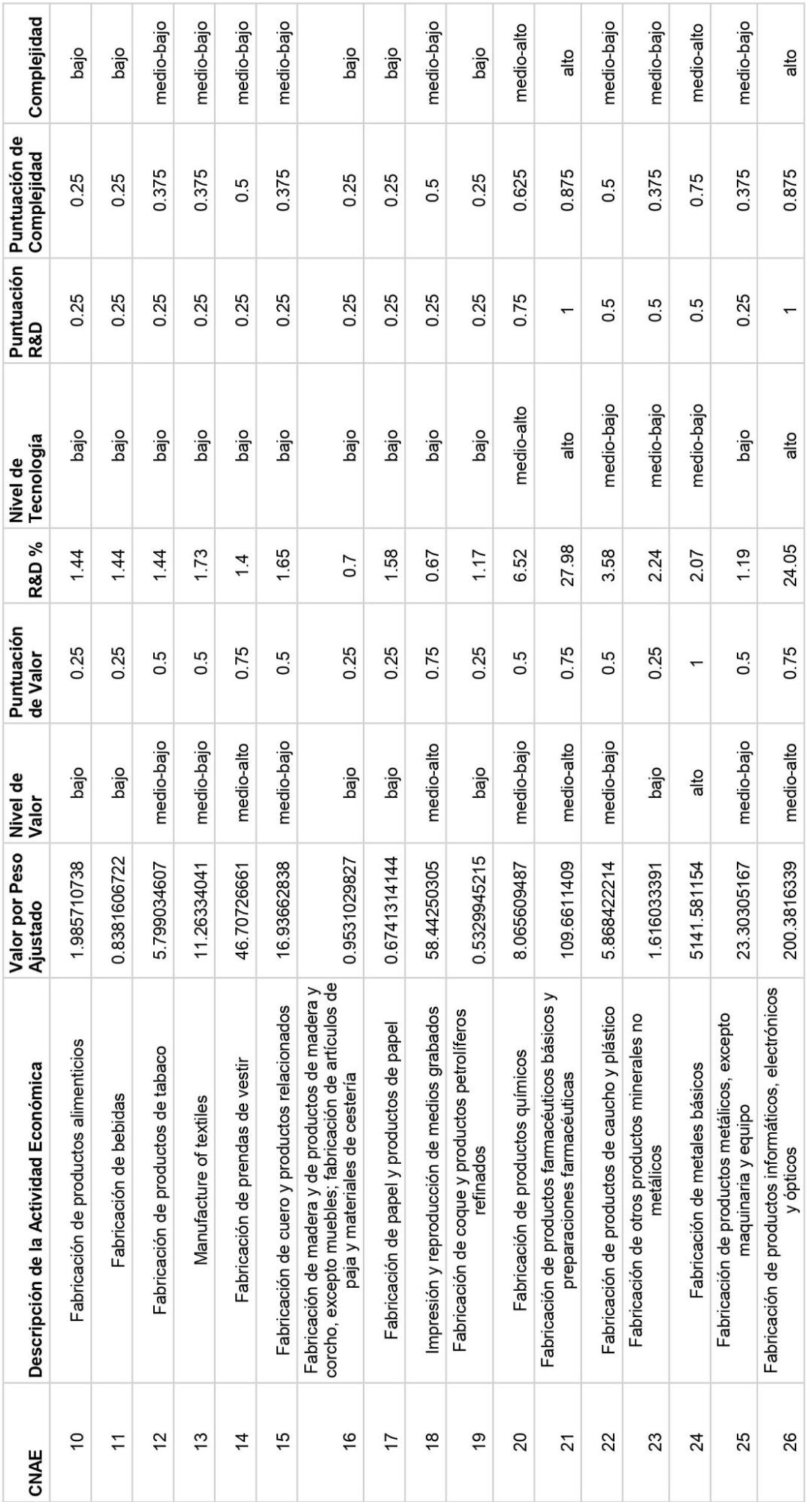

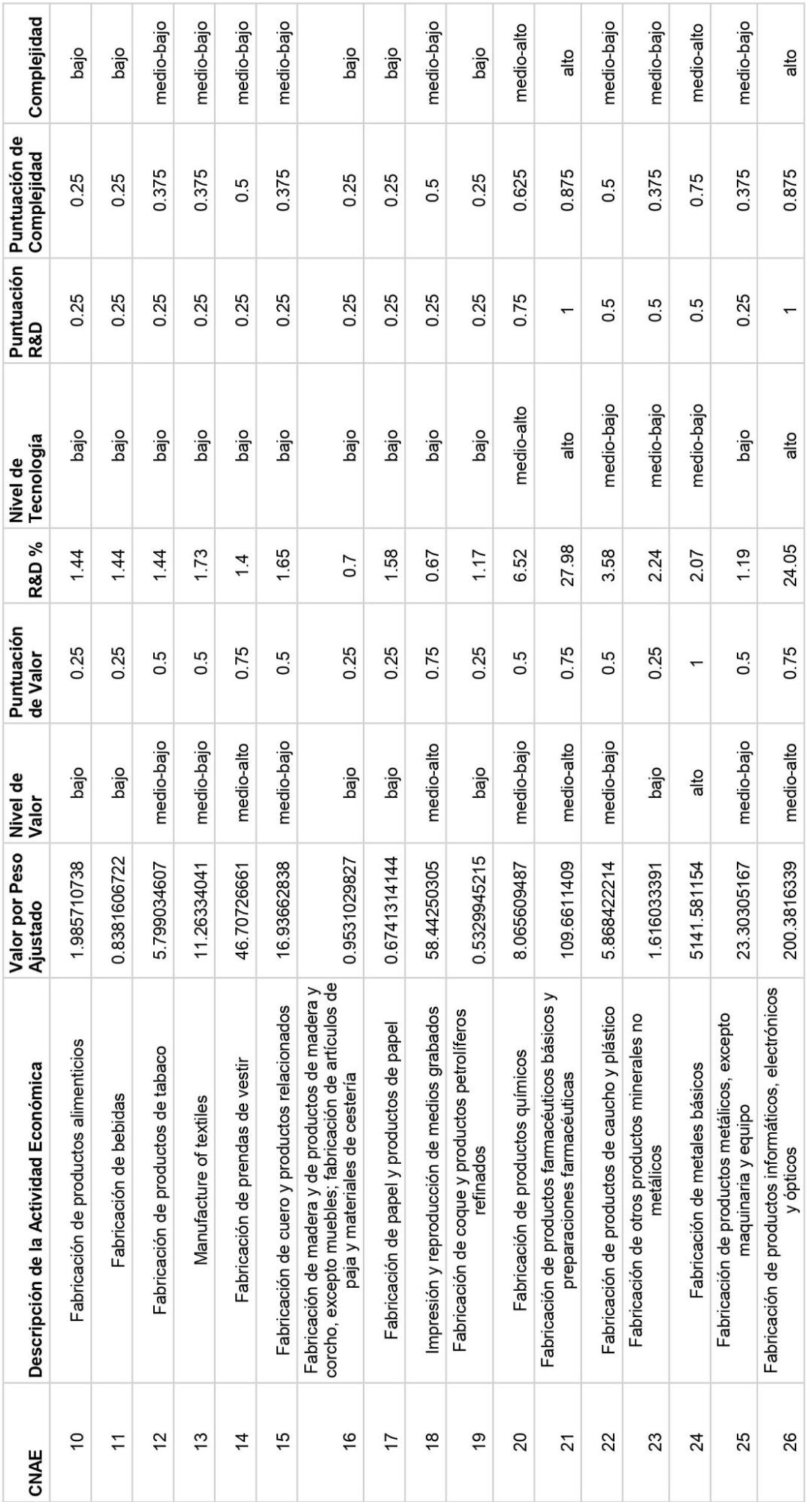

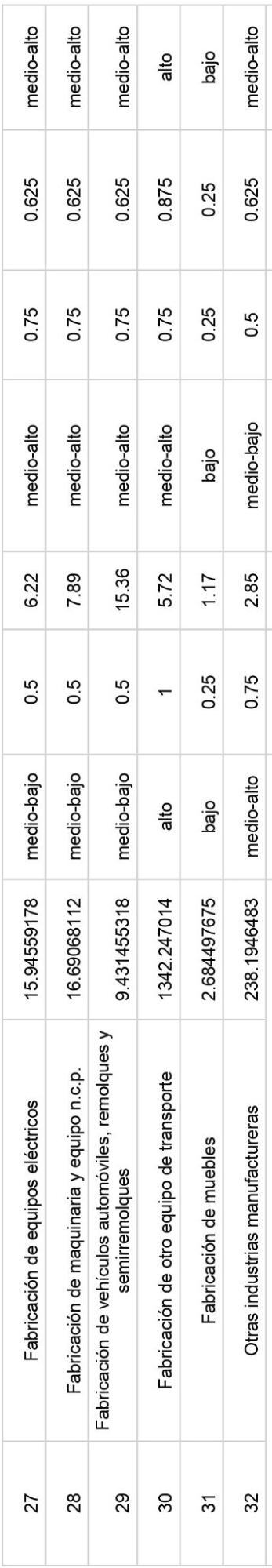

Tabla 1: Resultado de la evaluación de complejidad por división de actividad económica (CNAE 2.0).

CNAE | División de actividad económica | Complejidad |

10 | Fabricación de productos alimenticios | Baja |

11 | Fabricación de bebidas | Baja |

12 | Fabricación de productos de tabaco | Media-baja |

13 | Fabricación de textiles | Media-baja |

14 | Fabricación de vestuario | Media-baja |

15 | Fabricación de cuero y productos afines | Media-baja |

16 | Fabricación de madera y de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de cestería | Baja |

17 | Fabricación de papel y productos de papel | Baja |

18 | Impresión y reproducción de medios grabados | Media-baja |

19 | Fabricación de coque y productos petrolíferos refinados | Baja |

20 | Fabricación de productos químicos | Media-alta |

21 | Fabricación de productos farmacéuticos básicos y preparaciones farmacéuticas | Alta |

22 | Fabricación de productos de caucho y plásticos | Media-baja |

23 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos | Media-baja |

24 | Fabricación de metales básicos | Media-alta |

25 | Fabricación de productos metálicos fabricados, excepto máquinas y equipos | Media-baja |

26 | Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos | Alta |

27 | Fabricación de equipos eléctricos | Media-alta |

28 | Fabricación de máquinas y equipos n.c | Media-alta |

29 | Fabricación de vehículos automóviles, remolques y semirremolques | Media-alta |

30 | Fabricación de otro equipo de transporte | Alta |

31 | Fabricación de muebles | Baja |

32 | Otras manufacturas | Media-alta |

Fuente: Elaboración propia de los autores a partir de datos de la RAIS/MTE.

Para el cálculo, cada una de las dos clasificaciones categóricas fue asociada a un score y entonces realizada un promedio entre las dos. En ambos casos, las clasificaciones fueron alta, media-alta, media-baja y baja, convertidas en scores de 1, 0.75, 0.50 y 0.25, respectivamente (Apéndice 1). El promedio de los dos scores resultó en la complejidad productiva de la actividad, siendo valores por encima de 0.75 clasificados como alta complejidad, por encima de 0.5 a 0.75 como media-alta, por encima de 0.25 a 0.5 como media-baja y hasta 0.25 como baja. El resultado de la clasificación de las actividades económicas se exhibe en la Tabla 1.

Para la identificación del cuantitativo de puestos de trabajo en cada actividad económica fueron utilizados los datos estadísticos de vínculos laborales de la Relación Anual de Informaciones Sociales (RAIS) del Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE). La RAIS reúne registros administrativos proporcionados anualmente por los empleadores y proporciona una especie de fotografía anual del stock de empleos formales (IBGE, 2025). A pesar de la cobertura temporal de la base ser de 1985 hasta días actuales, cambios metodológicos en la recolección y sistematización de los datos tornan problemática la construcción de una serie temporal única. Dadas estas limitaciones, el período de 2006 hasta 2023 representa el mejor recorte para los objetivos del trabajo. Es importante resaltar, sin embargo, que cambios metodológicos en la recolección de los datos de la RAIS pueden implicar una sobrestimación del crecimiento de volumen de empleos en los años de 2022 y 2023, conforme resalta la nota técnica del MTE (2024), que alerta para la “ocurrencia de una importante quiebra en la serie histórica de la RAIS”. Esta quiebra, sin embargo, no afecta el resultado final del ICP, en la medida en que este considera la participación de cada actividad en el stock de empleos, como se describe a continuación.

Tal cálculo se hace a partir de los datos de cantidades de vínculos activos en cada nivel de complejidad – el grupo de actividades económicas clasificadas en ese nivel – y así calculada la participación de esa categoría de complejidad en el stock de empleos formales. Cada categoría es puntuada en 1, 0.67, 0.33 y 0 puntos, de la más compleja a la menos compleja. Así, el índice va de 0 – todos los empleos en el territorio son en actividades de la industria de transformación consideradas de baja complejidad – hasta 1 – todos los empleos de la industria de transformación en el territorio son considerados de alta complejidad.

La expresión matemática (ecuación 1) a continuación resume la operación realizada, donde PA significa participación de las actividades de alta complejidad; PMA representa la participación de las actividades de media-alta complejidad; PMB, participación de las actividades de media-baja complejidad; y PB, participación de las actividades de baja complejidad.

(1)

(1)

Resultados

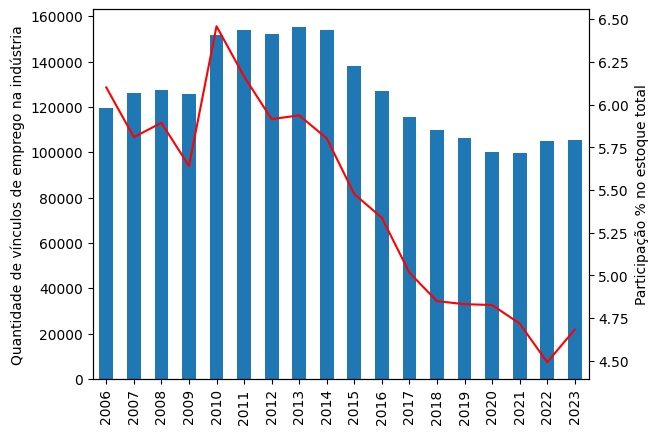

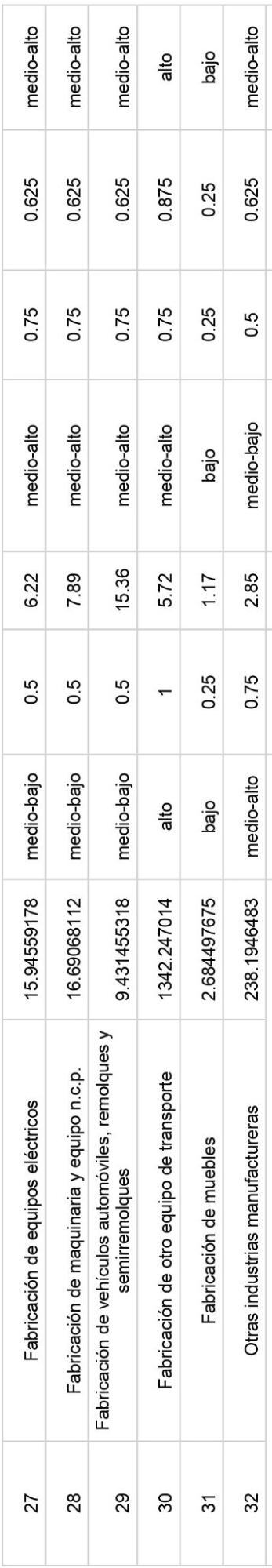

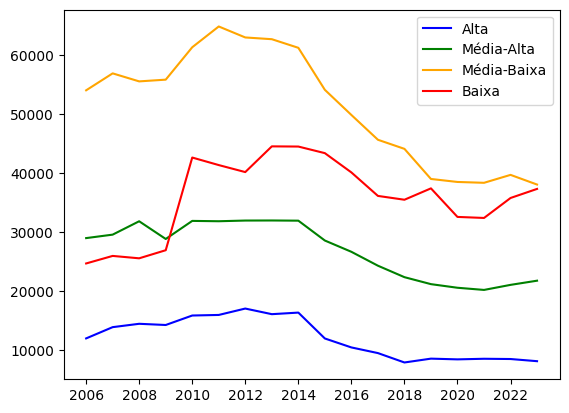

En primer lugar, para tornar más claro el contexto del análisis, es importante un análisis cuantitativo de la evolución anual del mercado de trabajo de las actividades de la industria de transformación seleccionadas, presentada en la Figura 1. Es posible percibir que hay un pico en 2013, cuando ellas suman 155.277 vínculos de empleos formales, lo que representaba 5,9% del stock total de empleos formales de la Ciudad de Río de Janeiro en ese año. Ese cuantitativo va cayendo gradualmente hasta llegar a 99.537 vínculos en 2021, el punto más bajo de la serie histórica. Se trata de una caída de 35,9% en el período 2013-2021. Si consideramos el nivel inicial de la serie histórica, de 119.714 vínculos de empleo formal, en 2006, aún se verifica una caída de 16,9%. Ya el crecimiento observado en 2022 y 2023 puede ser explicado por los cambios metodológicos de la RAIS, conforme resaltado anteriormente.

Figura 1: Evolución anual del número de vínculos de empleo formal de las actividades de la industria de transformación seleccionadas y participación porcentual en el stock total de empleos formales. Ciudad de Río de Janeiro, 2006 a 2023.

Fuente: Elaboración propia de los autores a partir de datos de la RAIS/MTE.

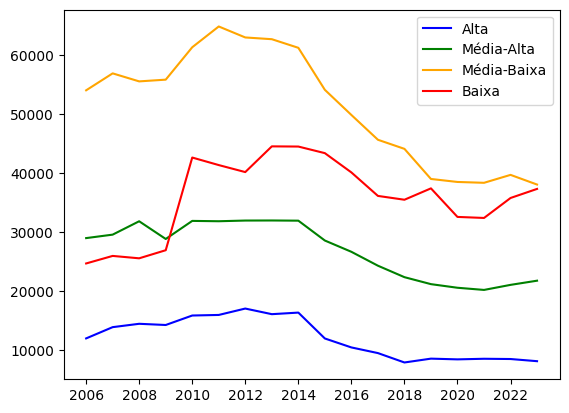

Sin embargo, aún más importante es la evolución de la participación porcentual de estas actividades industriales en el stock total de empleos formales cariocas: se observa un salto entre 2009 y 2010, que como puede verse en la Figura 2, fue mayoritariamente compuesto de empleos en actividades de baja complejidad, llegando a aproximadamente 6,5%, seguido de una trayectoria decreciente, hasta alcanzar el punto más bajo de la serie histórica, de 4,5%, en 2022.

Analizando los datos de empleos por las cuatro categorías de complejidad, en la Figura 2, es perceptible que la mayor parte de los empleos se concentran en actividades de media-baja y baja complejidad. Se percibe aún que la mayor caída cuantitativa ocurre en sectores clasificados como de media-baja complejidad. Sin embargo, sectores de baja complejidad presentaron aumento en el volumen de empleos en relación a 2006, incluso por debajo del pico de 2013, reduciendo la caída total del volumen de empleos. Tal situación ejemplifica cómo cambios en la composición de las actividades económicas pueden enmascarar impactos del proceso de desindustrialización, pues el mantenimiento o incluso crecimiento del cuantitativo total de empleos de la industria de transformación no permite ver ganancias o pérdidas de complejidad productiva.

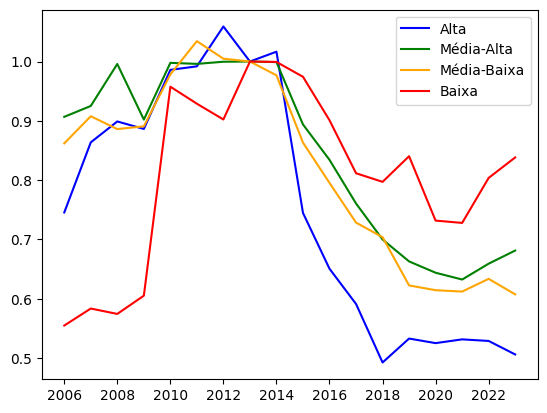

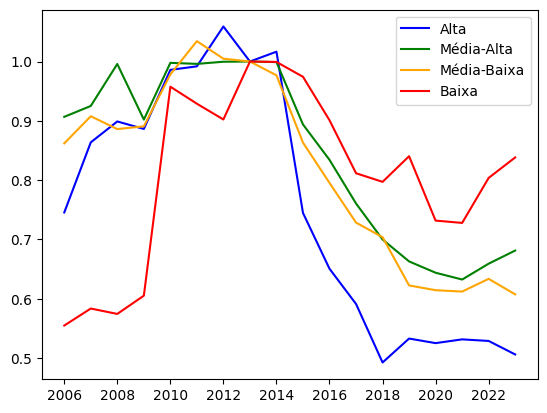

Para mejor evaluar la temporalidad y caída proporcional del volumen de empleos en cada categoría, la Figura 3 exhibe los cambios proporcionales de empleos en cada categoría, tomando el año de 2013 como referencia (2013=1). Las curvas dejan claro una caída en el volumen de actividades que, si para algunas categorías se inicia entre 2011 y 2012, se intensifica y se torna generalizada a partir del período de 2013 y 2014, en concomitancia con la desaceleración económica brasileña y fluminense.

Figura 2: Evolución anual del número de vínculos de empleo formal por nivel de complejidad productiva de la actividad económica. Ciudad de Río de Janeiro, 2006 a 2023.

Fuente: Elaboración propia de los autores a partir de datos de la RAIS/MTE.

Figura 3: Variación del número de vínculos de empleo formal en relación al patamar de 2013 por nivel de complejidad de la actividad económica. Ciudad de Río de Janeiro, 2006 a 2023.

Fuente: Elaboración propia de los autores a partir de datos de la RAIS/MTE.

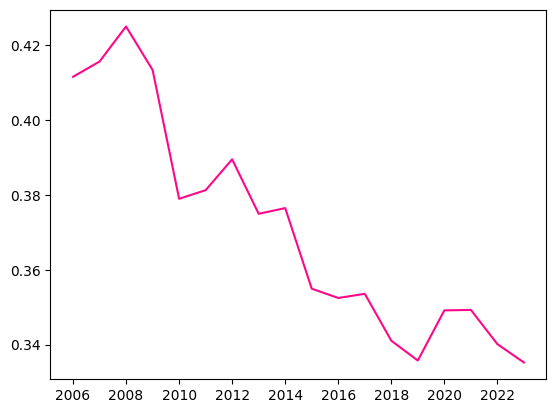

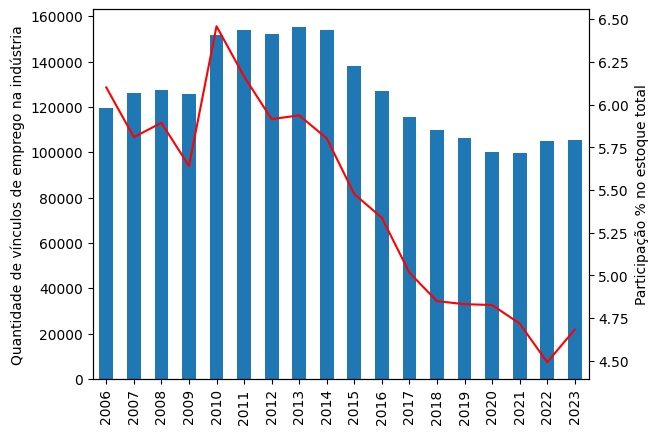

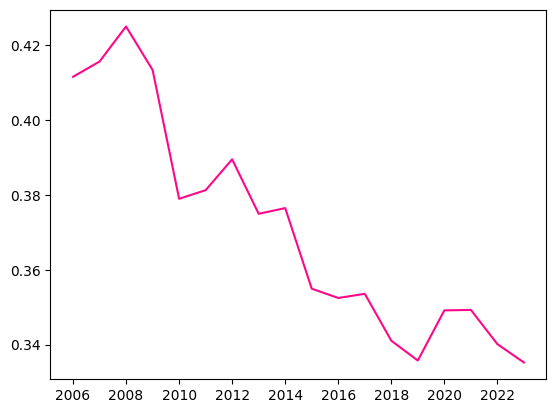

El resultado agregado de estos cambios, ya en la forma del índice de complejidad productiva (ICP) propuesto, se presenta en la Figura 4. El ICP, que alcanzó un pico de cerca de 0.43 puntos, en 2009, retrocede a 0.33, en 2019. Después de una breve oscilación positiva en 2022, vuelve a retroceder en 2023. Dos ponderaciones necesitan ser hechas al respecto. En primer lugar, la "mejora" en 2020 parece ser consecuencia de una pérdida acentuada de empleos de baja complejidad, probablemente asociada con la pandemia de COVID-19. A pesar del escenario negativo, la variación positiva se da por el hecho de que el ICP capta las variaciones en la participación de las categorías en el stock de empleos y no el volumen de empleos totales. Así, una caída más acelerada de sectores menos complejos implica una "mejora" en la complejidad general. En segundo lugar, y por la misma razón, los cambios metodológicos de la RAIS, que tornan la serie de empleos de 2022 y 2023 no comparable, a priori no impactan la evaluación del ICP. En realidad, la reducción del ICP en el período indica su capacidad de captar pérdidas cualitativas en la actividad industrial, a pesar de que los cambios metodológicos apunten una ganancia general de empleos.

Figura 4: Evolución anual del índice de complejidad productiva (ICP) - Ciudad de Río de Janeiro, 2006 a 2023.

Fuente: Elaboración propia de los autores.

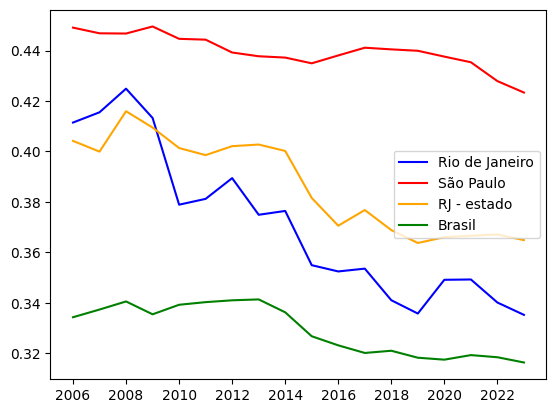

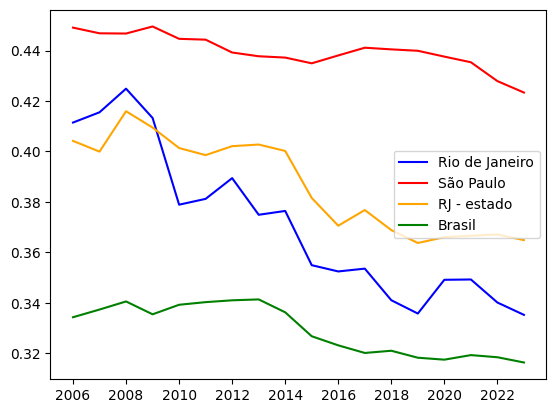

Por último, fueron realizadas también algunas comparaciones, aún en carácter exploratorio, con el sentido de poner en contexto la caída del ICP en territorio carioca. La Figura 5 presenta el ICP comparado entre los municipios de Río de Janeiro y de São Paulo, el estado de Río de Janeiro y el conjunto del país. En el primer caso, si São Paulo ya exhibía mayor complejidad productiva, la diferencia era sustancialmente menor y parecía estar reduciendo la distancia hasta aproximadamente 2008. Después de ese año, marcado por el contexto de la crisis económica internacional de las subprime, la Ciudad de Río de Janeiro pasa a perder complejidad productiva de forma mucho más acelerada. Así, si la diferencia del ICP entre Río y São Paulo era de cerca de 0.02 puntos en 2008, pasa a ser de 0.10 puntos en 2023. Este dato es notable pues São Paulo es justamente uno de los puntos más críticos del proceso de desindustrialización brasileño, en función tanto de la reducción de puestos de trabajo como de su relocalización para el interior del estado (Sampaio e Etulain, 2021) y para fuera de la región sudeste (CNI 2021).

Figura 5: Evolución anual del índice de complejidad productiva (ICP) - regiones geográficas seleccionadas, 2006 a 2023.

Fuente: Elaboración propia de los autores.

En segundo lugar, también es notable cómo la complejidad productiva del municipio retrocedió a niveles por debajo del estado de Río de Janeiro. Este cambio es significativo, visto que por mucho tiempo la capital fluminense ejercía un papel de atractividad de la actividad económica, llegando a producir un vacío productivo en regiones próximas, como la Baixada Fluminense (Sobral, 2016; 2017).

Esta realidad se transformó en las últimas décadas, en parte asociada al crecimiento de sectores económicos ya tradicionales del estado, como el sector petroquímico en el Norte Fluminense (Piquet, 2021) y la atractividad de nuevas actividades económicas, como el sector automotriz en el Sur Fluminense (Ramalho, 2015). Así, si el municipio de Río de Janeiro continúa teniendo gran importancia para la economía del estado, cualitativamente su industria de transformación no parece más liderar en términos de capacidad de agregar valor e incorporar tecnología.

Por último, la comparación con Brasil refleja el mismo escenario. Aquí, si la Ciudad de Río de Janeiro detentaba una industria de transformación más compleja, la distancia para el promedio nacional es sustancialmente reducida. Es importante notar que, si tal cambio parece resultado directo del proceso de desconcentración industrial ocurrido en el Sudeste, el municipio de São Paulo no exhibe el mismo patrón. Así, si desde el punto de vista de la reducción cuantitativa del volumen de empleos la caída del municipio de Río de Janeiro podría estar asociada a los mismos mecanismos causales que São Paulo, desde el punto de vista cualitativo parecen existir elementos particulares del caso carioca que provocan una pérdida de complejidad interna a la industria de transformación concomitante a la pérdida de participación de esta en la economía y stock general de empleos. Tal factor puede sugerir una mayor fragilidad del empleo industrial, particularmente aquel ligado a actividades más complejas, en el municipio de Río de Janeiro.

Discusión y conclusiones

Los resultados presentados en este artículo evidencian una pérdida de importancia de la industria de transformación en el mercado de trabajo formal de la Ciudad de Río de Janeiro entre 2006 y 2023, tanto en números absolutos como en participación porcentual en el stock total de empleos, corroborando tesis de desindustrialización a nivel local. Cuantitativamente, solo entre 2013 y 2021 se observa la reducción de 55.740 puestos de trabajo industriales, significando una caída de 35,9%.

Sin embargo, más que eso, el análisis de los datos estadísticos a partir del índice de complejidad productiva (ICP) propuesto revela que el municipio perdió participación en actividades de mayor valor agregado e intensidad tecnológica, consolidándose en actividades de baja y media-baja complejidad, principalmente a partir de 2014. El cálculo del ICP por año presenta una trayectoria decreciente, saliendo de 0.41, en 2006, para 0.33, en 2023.

En perspectiva comparada, esta tendencia contrasta con la trayectoria del municipio de São Paulo, que, a pesar de también sufrir una caída del ICP, mantuvo un nivel de mayor sofisticación de la producción industrial. En la comparación con el país y con el estado de Río de Janeiro, se percibe cómo la caída del índice fue más acentuada en la capital fluminense. Esta caída muestra que, incluso en el contexto general de desindustrialización, hay significativas variaciones regionales que tornan necesario ajustar el diagnóstico, y las soluciones propuestas, a las realidades locales.

Estos hallazgos van al encuentro de la hipótesis de una pérdida de sofisticación de la producción industrial carioca. En una perspectiva histórica, esta pérdida es continuidad de un proceso de pérdida de importancia de la ciudad de Río de Janeiro a lo largo de todo el siglo XX. Así, no es posible descartar el peso de las disputas políticas en la conformación de este escenario. En particular, el período de los años 1990 en adelante coincide con disputas fiscales entre estados (Arbix, 2000) y cambios significativos a nivel de la política de desarrollo federal (Fonseca et al., 2020), que puede indicar que el municipio de Río de Janeiro salió perdedor de los reacomodos institucionales.

En este sentido, este trabajo destaca que las políticas públicas volcadas a la reindustrialización necesitan tener en mente la diferenciación entre las actividades económicas que componen la industria de transformación. Un enfoque en sectores intensivos en conocimiento y tecnología, que visen revertir el declive estructural de la industria en Río de Janeiro, necesita considerar las especificidades de estos, así como aspectos relacionales entre la estructura económica del municipio, de su región metropolitana y del estado. Futuras investigaciones podrían explorar los determinantes institucionales y regionales de este proceso, así como estrategias para reinsertar la ciudad en redes productivas de mayor valor agregado. También es importante ampliar y profundizar las comparaciones, tanto en el sentido de abarcar más capitales, como en construir visiones agregadas respecto a la región metropolitana, que escapaban al alcance de este trabajo.

Por último, este artículo también apunta para la multiplicidad de efectos que los procesos de cambio social, es decir, desarrollo económico, pueden tener. Particularmente, el proceso de desindustrialización parece tener trayectorias distintas en los diversos territorios, con efectos sociales más virtuosos (mejora social) o dañinos (empeoramiento social) que, como Barrientos, Gereffi e Rossi (2011) señalan, pueden o no estar vinculados a procesos de mejora económica. En este sentido, la propuesta de un índice de complejidad productiva (ICP) se presenta como una importante herramienta de análisis de estos procesos, pudiendo perfeccionarse en desarrollos futuros.

Apéndice 1 – Clasificación detallada de las actividades económicas

Fuente: Elaborado por los autores con base en OCDE (2016) y el sistema Comex Stat del MDIC.

Referencias

ACCA, R. S. Tipologias de intensidade tecnológica: revisão metodológica e aplicação para a análise da estrutura produtiva do estado de São Paulo. SEADE Metodologia, São Paulo, 2021.

ARBIX, Glauco Antônio Truzzi. Guerra fiscal e competição intermunicipal por novos investimentos no setor automotivo brasileiro. Dados: Revista de Ciências Sociais, v. 43, n. 1, p. 5-43, 2000. Disponible en: https://doi.org/10.1590/s0011-52582000000100001.

BARRIENTOS, S., GEREFFI, G., ROSSI, A. Economic and social upgrading in global production networks: A new paradigm for a changing world. International Labour Review, p. 319-340, 2011. https://doi.org/10.1111/j.1564-913X.2011.00119.x

CNI (Confederação Nacional da Indústria). Nota Econômica 19 - Indústria fica menos concentrada. CNI. 2021

CONCLA. CNAE-Subclasses 2.3: estrutura. 2023 Recuperado em 16 de junho de 2023 (https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=estrutura).

FIGUEIREDO FILHO, Dalson Britto, PARANHOS, Ranulfo, ROCHA, Enivaldo Carvalho, MAIA, Romero G.. Análise de Componentes Principais para Construção de Indicadores Sociais. Revista Brasileira de Biometria, São Paulo, v. 31, n. 1, p. 61-78, jan.-mar. 2013.

FONSECA, Pedro Cezar Dutra, AREND, Marcelo, GUERRERO, Glaison Augusto. Política econômica, instituições e classes sociais: os governos do Partido dos Trabalhadores no Brasil. Economia e sociedade: São Paulo. v. 29, n. 3, p. 779–809. 2020. doi: 10.1590/1982-3533.2020v29n3art05.

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Classificação Nacional de Atividades Econômicas. 2006. Disponible en: <https://concla.ibge.gov.br/classificacoes/por-tema/atividades-economicas/classificacao-nacional-de-atividades-economicas>. Acesso em: 23 jun. 2025.

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Relação Anual de Informações Sociais – RAIS. Disponible en: <https://ces.ibge.gov.br/base-de-dados/metadados/mte/relacao-anual-de-informacoes-sociais-rais>. Acesso em: 23 jun. 2025.

MARX, Karl. O capital: crítica da economia política ; livro primeiro - o processo de produção do capital. São Paulo: Boitempo Editorial. 2013.

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Relação Anual de Informações Sociais, ano-base 2022. 2024. Disponible en: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/estatisticas-trabalho/rais/rais-2022/nota-tecnica-rais-2022.pdf>. Acceso en: 14 jul. 2025.

OCDE. 2016. OECD Taxonomy of Economic Activities Based on R&D Intensity. Vol. 2016/04. OECD Science, Technology and Industry Working Papers. 2016. doi: 10.1787/5jlv73sqqp8r-en.

OREIRO, José Luis, FEIJÓ, Carmem A.. Desindustrialização: conceituação, causas, efeitos e o caso brasileiro. Revista de Economia Política, v. 30, n. 2, p. 219–32. 2010. doi: 10.1590/S0101-31572010000200003.

OREIRO, J. L.; MARCONI, N. Teses equivocadas no debate sobre desindustrialização e perda de competitividade da indústria brasileira. Revista NECAT, Campinas, v. 3, n. 5, p. 24, 2014.

PIQUET, Rosélia. Norte fluminense: uma região petrodependente. Rio de Janeiro: Editora Telha, 2021.

RAMALHO, José Ricardo. Indústria e desenvolvimento: efeitos da reinvenção de um território produtivo no Rio de Janeiro. Revista Pós Ciências Sociais, v. 12, n. 24, p. 117–142, 17 Jul 2015. Disponible en: https://periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rpcsoc/article/view/3643.

ROSSI, Arianna. Does Economic Upgrading Lead to Social Upgrading in Global Production Networks? Evidence from Morocco. World Development, v. 46, p. 223–33. 2013. doi: 10.1016/j.worlddev.2013.02.002.

SAMPAIO, D., ETULAIN, C. Desindustrialização em São Paulo até o início do século XXI. H-industri@, v.28, p. 123-144. 2021.

SANTOS, R. S. P.. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MUDANÇA SOCIAL: a Vale e a mineração na Amazônia Oriental. Caderno CRH, [S. l.], v. 29, n. 77, p. 295–312, 2017. DOI: 10.9771/ccrh.v29i77.20004.

SOBRAL, Bruno Leonardo Barth. Desindustrialização e questão metropolitana: o caso da ‘arrebentação urbana’ na periferia da região metropolitana do Rio de Janeiro. Geosul, v. 31, n. 62, p. 193–220. 2016. doi: 10.5007/2177-5230.2016v31n62p193.

SOBRAL, Bruno Leonardo Barth. A falácia da ‘inflexão econômica positiva’: algumas características da desindustrialização fluminense e do ‘vazio produtivo’ em sua periferia metropolitana. Cadernos do Desenvolvimento Fluminense, n. 10, 2017. doi: 10.12957/cdf.2016.30678.

TREGENNA, Fiona. Characterising Deindustrialisation: An Analysis of Changes in Manufacturing Employment and Output Internationally. Cambridge Journal of Economics, v. 33, n. 3, maio 2009, p. 433–466. doi:10.1093/cje/ben032.

Sobre los Autores

Diego Maggi es doctorando y máster por el Programa de Posgrado en Sociología y Antropología (PPGSA/UFRJ). Trabajó en la Comisión Estatal de la Verdad de Río de Janeiro (CEV-Rio), en la Secretaría de Estado de Asistencia Social y Derechos Humanos (SEASDH-RJ), en el Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (DIEESE) y en el Instituto Darcy Ribeiro (IDR) del Municipio de Maricá, RJ. Actualmente, es Coordinador en el Instituto Pereira Passos (IPP), del municipio de Río de Janeiro. Integra el grupo de investigación Desarrollo, Trabajo y Ambiente (DTA) y tiene experiencia en sociología económica y del trabajo, actuando principalmente en los siguientes temas: redes globales de producción, trabajo intelectual, teoría del valor, marcas, industria automotriz, violaciones de derechos humanos.

Leonardo Aucar es doctorando y máster por el Programa de Posgrado en Sociología y Antropología (PPGSA) de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) y posgraduando lato sensu en inteligencia artificial por el programa BI Master de la PUC-Rio/ICA. Realiza investigación sobre el proceso de desindustrialización de Brasil y sus territorios productivos a partir del referencial teórico de la sociología económica institucionalista e histórico-comparativa.

Contribuciones de los Autores

Conceptualización, D.M.M.; L.N.A.; metodología, D.M.M.; L.N.A.; software, D.M.M.; L.N.A.; validación, D.M.M.; L.N.A.; análisis formal, D.M.M.; L.N.A.; investigación, D.M.M.; L.N.A.; recursos, D.M.M.; L.N.A.; curaduría de datos, D.M.M.; L.N.A.; redacción—preparación del borrador original, D.M.M.; L.N.A.; redacción—revisión y edición, D.M.M.; L.N.A.; visualización, D.M.M.; L.N.A.; supervisión, D.M.M.; L.N.A.; administración del proyecto, D.M.M.; L.N.A.; obtención de financiación, D.M.M.; L.N.A. Todos los autores leyeron y aprobaron la versión publicada del manuscrito.

Conflictos de Interés

Los autores declaran que no existen conflictos de interés.

Financiación

La investigación se realizó parcialmente con recursos del Consejo Nacional de Investigación (CNPq) a través de una beca de doctorado otorgada a uno de los autores.

Agradecimientos

Leonardo Aucar agradece al Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) por la financiación de la investigación doctoral en la cual se enmarca este artículo, a través del proyecto “El Obstruccionismo de la Alteridad: Un Estudio de las Formas de Negación del Otro y de sus Formas de Resistencia Según el Diálogo entre Múltiples Enfoques Sociológicos y Antropológicos”. Código de proceso 404114/2022-9.

Sobre la Coleção Estudos Cariocas

La Coleção Estudos Cariocas (ISSN 1984-7203) es una publicación dedicada a estudios e investigaciones sobre el Municipio de Río de Janeiro, vinculada al Instituto Pereira Passos (IPP) de la Secretaría Municipal de la Casa Civil de la Alcaldía de Río de Janeiro.

Su objetivo es divulgar la producción técnico-científica sobre temas relacionados con la ciudad de Río de Janeiro, incluyendo sus conexiones metropolitanas y su inserción en contextos regionales, nacionales e internacionales. La publicación está abierta a todos los investigadores (sean empleados municipales o no), abarcando áreas diversas — siempre que aborden, parcial o totalmente, el enfoque espacial de la ciudad de Río de Janeiro.

Los artículos también deben alinearse con los objetivos del Instituto, a saber:

- promover y coordinar la intervención pública en el espacio urbano del Municipio;

- proveer e integrar las actividades del sistema de información geográfica, cartográfica, monográfica y de datos estadísticos de la Ciudad;

- apoyar el establecimiento de las directrices básicas para el desarrollo socioeconómico del Municipio.

Se dará especial énfasis a la articulación de los artículos con la propuesta de desarrollo económico de la ciudad. De este modo, se espera que los artículos multidisciplinarios enviados a la revista respondan a las necesidades de desarrollo urbano de Río de Janeiro.